Оценка эффективности капитального ремонта оборудования

Эмпирические формулы для определения продолжительности ремонтного цикла, составленные на основе обобщенного опыта эксплуатации и статистических данных, вполне приемлемы для практических оценок. Однако в каждом конкретном случае вопрос о выводе оборудования в ремонт должен решаться по результатам экспертизы его технического состояния, оценки эффективности и целесообразности ремонта.

Текущие ремонты практически не влияют на рыночную стоимость оборудования, они поддерживают заданную продолжительность ремонтного цикла. Капитальный ремонт непосредственно влияет на рыночную стоимость оборудования, поэтому необходимо оценить эффективность и целесообразность этого ремонта с позиций изменения рыночной стоимости оборудования.

Применяемая в статистике аналитическая оценка износа исходит только из фактора возраста и не учитывает реального состояния конкретного оборудования. Считается, что объект, отработавший 50…60% своего срока службы (примерное время, когда требуется капитальный ремонт), характеризуется аналитическим износом

25…35%. Приведенные цифры имеют среднестатистическое значение и не относятся к конкретному состоянию оборудования (до или после капитального ремонта), не учитывают изменения его стоимости.

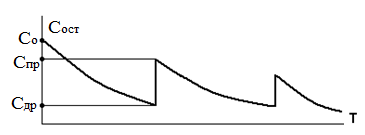

Стоимостный подход позволяет ответить на вопрос: выгоден или не выгоден капитальный ремонт. Как любой бизнес-проект, капитальный ремонт характеризуется затратами и результатом. Экономический результат ремонта заключается в повышении рыночной остаточной стоимости оборудования. Динамика изменения этой стоимости от продолжительности эксплуатации показана на рис. 3.1.

Рис.3.1. Изменение остаточной стоимости оборудования при его эксплуатации

В результате капитального ремонта остаточная стоимость увеличивается, но не достигает первоначального значения Со, так как всегда имеет место неустранимый износ. Экономический результат ремонта равен разности стоимости оборудования после ремонта и стоимости этого оборудования до ремонта Спр — Сдр.

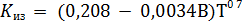

Для оценки стоимости оборудования до и после ремонта воспользуемся эмпирической формулой для расчета коэффициента физического износа (журнал «Оборудование: рынок, предложение, цены», №3, 2000 г.)

где В – оценка технического состояния оборудования по 50-балльной шкале; Т – хронологический возраст оборудования в годах.

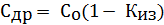

Остаточная стоимость оборудования до капитального ремонта составляет

где Со – первоначальная стоимость оборудования.

Остаточная стоимость оборудования после капитального ремонта

Спр может быть оценена в результате маркетинговых исследований или по выражениям (3.26) и (3.27) при достаточно высокой оценке технического состояния (В = 45…50).

Затраты на ремонт Зр включают в себя стоимость материалов и запасных частей, технологической энергии (на сварку, резку, термообработку), заработную плату ремонтного персонала с начислениями, накладные расходы. Калькуляцию затрат на ремонт можно выполнить, используя нормативы затрат, предусмотренные системой ППР.

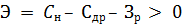

Альтернативой ремонту является покупка нового оборудования, стоимость которого составляет Сн. Выгодность капитального ремонта выражается в положительности экономического эффекта

Если старое оборудование невозможно продать по остаточной стоимости, вместо стоимости до капитального ремонта следует принять утилизационную стоимость оборудования Су. Тогда условие выгодности капитального ремонта приобретает вид

Таким образом, оценка стоимости оборудования до и после ремонта в сопоставлении с затратами на его проведение дает возможность оценить эффективность и целесообразность ремонта.

В качестве примера оценим эффективность капитального ремонта трансформатора ТМ-1000/10 с хронологическим возрастом 10…12 лет и техническим состоянием, оцениваемым в 20, 30 и 40 баллов. Стоимость нового трансформатора составляет 200000 руб. Стоимость трансформатора такого же возраста, но в отличном состоянии (В=45…50) в соответствии с (3.28) и (3.29) составляет 160000 руб. Стоимость ремонта зависит от его сложности:

— 30000 руб. ремонт без замены обмоток;

— 90000 руб. ремонт с частичной сменой обмоток;

— 150000 руб ремонт с полной сменой обмоток.

Расчет эффективности капитального ремонта трансформатора сведен в табл. 3.2. Видно, что капитальный ремонт трансформатора при техническом состоянии, оцениваемом в 20 баллов и требующем ремонта с полной сменой обмоток, не эффективен.

Расчета эффективности капитального ремонта трансформатора Таблица 3.2

| В | Киз | Сдр | Спр | Сн | Зр | Э |

| 0,75 | -4000 | |||||

| 0,57 | ||||||

| 0,39 |

Таким образом, оценка стоимости оборудования до и после капитального ремонта в сопоставлении с затратами на его проведение делает возможным принять обоснованное управленческое решение в отношении эффективности ремонта оборудования.

Правильная постановка ремонтного дела на предприятии является крайне важной задачей обеспечения бесперебойной работы и сохранности оборудования. В процессе работы оборудования его отдельные части изнашиваются, т. е. постепенно теряют свои механические или электрические свойства, которые необходимы для нормальной работы. Например, при вращении вала электродвигателя в подшипнике стирается поверхность вала, загрязняется масло в подшипнике, в результате капли смазочных масел попадают на изоляцию обмоток в нагретом состоянии и постепенно разрушают ее. Во многих аппаратах, осуществляющих включение и отключение (рубильники, контакторы, магнитные пускатели и др.), обгорают и наплавляются токоведущие контакты, в связи с чем увеличивается их переходное сопротивление, что в свою очередь влечет к перегреву контактного соединения. Своевременное проведение профилактических осмотров и чисток позволяет обеспечить продолжительную работу электрооборудования и сетей без ремонта. Периодические профилактические испытания, а также изучение наблюдений за работой оборудования помогают установить наиболее оптимальные сроки ремонтов оборудования и таким образом продлевают сроки эксплуатации оборудования без замены его новым. Периодический ремонт, имеющий профилактическое назначение, выполняется по заранее устанавливаемым планам и графикам и называется планово-предупредительным ремонтом (ППР), который разделяется на текущий и капитальный.

Текущий ремонт предусматривает небольшие по объему работы, выполняемые без разбора основных узлов оборудования, например: очистка от грязи и пыли, устранение мелких неисправностей (промывка подшипников и замена масла, очистка контактов магнитных пускателей от копоти и наплавления, смена щеток на коллекторе и контактных кольцах и т. п.). Текущий ремонт, как правило, выполняет персонал обслуживания, а затраты на производство текущих ремонтов относятся на себестоимость продукции, выпускаемой предприятием. Капитальный ремонт предусматривает разборку и частичную замену отдельных узлов оборудования, например замену сильно изношенных обмоток двигателя, вкладышей в подшипниках кольцевой смазки или шарикоподшипников, проточку коллектора и контактных колец, ремонт трансформаторов с выемкой его активной части и т. п. Затраты по капитальному ремонту не включаются в состав себестоимости продукции и производятся за счет специальных ассигнований на капитальный ремонт, планируемых и отпускаемых предприятию его вышестоящей организацией из общих государственных фондов капитального ремонта.

Для производства капитальных ремонтов предприятия обычно организуют ремонтные цехи с необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами-ремонтниками. Для повышения эффективности капитальных ремонтов (улучшения его качества при одновременном снижении затрат и ускорения сроков проведения ремонтов) в нашей стране в различных отраслях народного хозяйства создается и развивается система централизованного ремонта на специальных ремонтных заводах. В системе Министерства электропромышленности СССР имеется Главное управление по ремонту электрооборудования, располагающее сетью специализированных заводов, обслуживающих капитальным ремонтом все отрасли народного хозяйства.

В зависимости от масштабов предприятия определяется размер и оснастка оборудованием его электроремонтного цеха. На крупных предприятиях электроремонтный цех располагает всем необходимым оборудованием для производства капитального ремонта: станочный парк, сварочное оборудование, маслохозяйство, мостовые и автомобильные краны, контрольно-измерительная аппаратура и испытательные станции (стенды). Если объем капитального ремонта не обеспечивает надлежащей загрузки собственного парка станков в электроремонтном цехе, отдельные виды станочных работ выполняют в основных цехах этого предприятия или по кооперации с другими предприятиями. Капитальному ремонту всех видов оборудования предшествует его дефектация — разборка, очистка, промывка, составление ведомости выявленных дефектов и составление сметы на капитальный ремонт. После капитального ремонта оборудование принимает персонал обслуживания электроустановок в таком же порядке, как и после монтажа нового оборудования. При этом Правила технической эксплуатации устанавливают пониженные нормативы на приемку и испытания после капитального ремонта по сравнению с требованиями к приемке вновь смонтированного оборудования. Требования ПТЭ при приемке в эксплуатацию наиболее распространенного вида электрооборудования — электродвигателей переменного тока приведены в § 27. Вопросы ремонта электрооборудования и способы его выполнения подробно изложены в книге В. Б. Атабекова «Ремонтэлектро- оборудования ромышленных предприятий» (М., «Высшая школа», 1974).

Дата добавления: 2016-01-03 ; просмотров: 4207 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Технико-экономическая оценка эффективности энергосберегающих мероприятий при проведении капитального ремонта многоквартирных домов

П. Ю. Туркин, Департамент капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы,

В. И. Ливчак, начальник отдела энергоэффективности строительства Мосгосэкспертизы

По заданию Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы НП «АВОК» выполнена работа «Технико-экономическая оценка эффективности энергосберегающих мероприятий при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в г. Москве». Основная задача заключалась в выявлении эффективности предлагаемых мероприятий и их соответствия современным нормативным требованиям.

В настоящее время в Москве осуществляется крупномасштабный, не имеющий исторических аналогов, комплексный капитальный ремонт жилых зданий первого, второго и третьего поколений таких типовых серий, как II-18, II-29, II-49, II-57, II-68, И-209А, 1605АМ, П3, П30, П44, П46, КОПЭ. Комплексный капитальный ремонт включает в себя:

- утепление наружных ограждающих конструкций зданий;

- утепление совмещенных кровель или чердачных перекрытий;

- замену оконных и балконных блоков на энергоэффективные более герметичные;

- остекление лоджий и балконов;

- внедрение автоматизированных узлов управления теплопотреблением зданий на отопление;

- индивидуальное регулирование теплоотдачи каждого отопительного прибора.

Утепление наружных ограждающих конструкций зданий осуществляется либо за счет применения теплоизоляционных фасадов с тонким штукатурным слоем, либо за счет навесных фасадных систем с вентилируемой воздушной прослойкой. При этом приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций повышается до величины, регламентируемой МГСН 2-01.99 и СНиП 23-02–2003, что составляет 3,13 м 2 •°С/Вт.

При утеплении совмещенных кровель или чердачных перекрытий их приведенное сопротивление теплопередаче повышается до величины 4,12 м 2 •°С/Вт.

При замене оконных блоков их приведенное сопротивление теплопередаче повышается до величины 0,54 м 2 •°С/Вт, а сопротивление воздухопроницанию – до 0,9 м 2 •ч/кг.

При реконструкции системы отопления взамен элеваторных узлов устанавливаются автоматизированные узлы управления теплопотреблением зданий, а отопительные приборы оснащаются термостатами.

Технико-экономическая оценка эффективности перечисленных выше энергосберегающих мероприятий выполнена НП «АВОК» по заданию Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы. Работа включала в себя:

- оценку эффективности энергосберегающих мероприятий, включающую в себя расчеты удельного теплопотребления и установление структуры теплового баланса зданий до и после капитального ремонта;

- оценку экономической эффективности (расчет сроков окупаемости) как комплекса энергосберегающих мероприятий, так и каждого в отдельности;

- оценку экологического эффекта энергосберегающих мероприятий;

- экспертизу разделов «Энергосбережение» типовых проектов жилых зданий;

- обоснование необходимости корректировки расчетного расхода тепловой энергии на отопление, расчетных параметров теплоносителя, циркулирующего в системе отопления, и графика подачи тепловой энергии на отопление в зависимости от температуры наружного воздуха;

- предложения по модернизации автоматизированного узла управления потреблением тепловой энергии на отопление.

Ниже приведены основные результаты выполненной работы.

Расчетное теплопотребление определялось по методике, разработанной в НП «АВОК», которая учитывает теплопотери за счет воздухообмена с учетом инфильтрации, наличие встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, теплопоступления с солнечной радиацией, бытовые тепловыделения и т. д.

Сроки окупаемости энергосберегающих мероприятий рассчитывались по методике, разработанной в НП «АВОК».

Оценка потенциала экономии энергии в результате реализации указанных выше энергосберегающих мероприятий осуществлялась на примере базовых вариантов зданий-представителей типовых серий II-18-01/12, II-49-04/9, П3/16, П44/16.

Показатели теплозащиты ограждающих конструкций здания и система регулирования отопления до и после проведения капитального ремонта приведены в табл. 1.

| Таблица 1 Сравнительные показатели теплозащиты ограждающих конструкций здания и системы регулирования отопления до и после проведения капитального ремонта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Таблица 2 Удельное теплопотребление здания за отопительный период до и после проведения капитального ремонта | ||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||

Экономия энергии по отдельным энергосберегающим мероприятиям определялась относительно соответствующих элементов базового варианта здания соответствующей серии до капитального ремонта. Общая экономия энергии определялась для здания с повышенной теплозащитой ограждающих конструкций, окнами с низкой воздухопроницаемостью и установленным автоматизированным узлом управления системой отопления по сравнению с базовым вариантом здания соответствующей серии до капитального ремонта. В табл. 3 приведена экономия энергии за отопительный период после капитального ремонта по отдельным энергосберегающим мероприятиям.

| Таблица 3 Результат проведения отдельных энергосберегающих мероприятий | |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличение в ходе капитального ремонта сопротивления теплопередаче стен до величины R0 = 3,13 м 2 •°С/Вт, сопротивления теплопередаче окон до величины R0 = 0,54 м 2 •°С/Вт и сопротивления воздухопроницанию окон до величины 0,9 м 2 •ч/кг, а также устройство автоматизированного узла управления системой отопления позволяют прийти к результатам в части снижения удельного расхода тепловой энергии системой отопления зданий за отопительный период, показанным в табл. 4.

| Таблица 4 Удельный расход тепловой энергии системой отопления зданий за отопительный период | |||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||

Указанные значения удовлетворяют требованиям МГСН 2.01–99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению».

Согласно МГСН 2.01–99, требуемый удельный расход тепловой энергии системой отопления зданий за отопительный период составляет:

- 95 кВт•ч/м 2 для зданий высотой 10 и более этажей (серии II-18-01/12, П-3/16, П-44/16);

- 105 кВт•ч/м 2 для зданий высотой 9 этажей (серия II-49-04/9).

В результате применения энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте достигается экономия тепловой энергии в среднем по принятым зданиям-представителям:

- без применения автоматизированного узла управления системой отопления – 41 %;

- с автоматизированным узлом управления системой отопления – 59 %.

При расчете экономии энергии в денежном эквиваленте цена на тепловую энергию принималась в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10.12.2008 года № 1112-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2009 год». Для расчета стоимость тепловой энергии в 2009 году принималась с учетом дотации, равной 0,986 руб./кВт•ч. Экономия энергии за отопительный период по типам зданий приведена в табл. 5.

Устройство автоматизированного узла управления системой отопления вместо системы регулирования отопления с элеваторным узлом и установка термостатов позволяют обеспечить экономию энергии:

- в здании серии II-18-01/12 – на 18 %;

- в здании серии II-49-04/9 – на 20 %;

- в здании серии П-3/16 – на 16 %;

- в здании серии П-44/16 – на 16 %.

| Таблица 5 Экономия энергии за отопительный период в зависимости от типа зданий | |||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||

После выполнения комплексного капитального ремонта в соответствии с требованиями существующих норм потери тепловой энергии на подогрев наружного воздуха для вентиляции жилых зданий в нормативном объеме в среднем равны теплопотерям через наружные ограждающие конструкции. Необходимо иметь в виду, что искусственное снижение воздухообмена приведет к нарушению санитарно-гигиенических условий. Для экономии энергии на подогрев вентиляционного воздуха возможно применение утилизации теплоты вытяжного воздуха для подогрева приточного, что связано с переходом на механические системы вентиляции.

В составе потерь тепловой энергии через наружные ограждающие конструкции доля потерь тепловой энергии через покрытия, чердачные и цокольные перекрытия ничтожно мала – 3–4 % и даже в 9-этажном доме не превышает 6 %, что говорит о нецелесообразности повышения теплозащиты этих ограждений. Доля теплопотерь через стены составляет 14–19 % в тепловом балансе здания, но еще большую долю составляют теплопотери через окна – 25–31 %. Если увеличение толщины утеплителя в стенах связано с трудностями крепления материала утеплителя и покровного слоя, что может повлечь снижение теплотехнической однородности конструкции, то увеличение сопротивления теплопередаче окон возможно до 0,8–1,05 м 2 •°С/Вт (есть примеры реализации таких решений в практике московского строительства), т. е. в 1,5–2 раза.

Анализ теплопотребления жилых домов типовых серий массового индустриального домостроения в Москве с 1960 по 1993 годы показывает, что удельный расход тепловой энергии системой отопления зданий за отопительный период в 2–2,5 раза выше значений, требуемых МГСН 2.01–99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению». Это объясняется тем, что жилые дома обладают низкими значениями теплозащиты наружных ограждающих конструкций, избыточным воздухообменом в квартирах за счет высокой инфильтрации наружного воздуха через заполнения световых проемов и малоэффективными системами управления теплоотдачей отопительных приборов, подключенных к тепловой сети через элеваторный узел.

В результате применения энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте жилых домов типовых серий массового индустриального домостроения достигается экономия тепловой энергии за отопительный период по рассмотренным домам типовых серий в среднем на 59 %, в том числе:

- 25 % – за счет повышения теплозащиты наружных стен и чердачных перекрытий в холодных чердаках;

- 10 % – за счет повышения теплозащиты окон;

- 6 % – за счет сокращения избыточного воздухообмена в квартирах;

- 18 % – за счет устройства автоматизированного узла управления системой отопления и установки термостатов на отопительных приборах.

Кроме достижения существенного снижения удельного расхода тепловой энергии системой отопления зданий за отопительный период, также обеспечивается повышение качества микроклимата в помещениях за счет возможности индивидуального регулирования температуры воздуха в квартирах.

Основные потери тепловой энергии происходят через наружные стены и окна. Несмотря на то что площадь окон в жилых домах типовых серий массового индустриального домостроения значительно меньше (18–25 % от площади фасада) площади наружных стен, теплопотери через наружные стены и окна вполне сопоставимы. Это объясняется тем, что сопротивление теплопередаче окон в 6 раз ниже сопротивления теплопередаче наружных стен, и, кроме того, имеют место теплопотери за счет инфильтрации наружного воздуха через неплотности конструкций оконных заполнений.

Литература

2. Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2008 год [Текст]: постановление правительства Москвы № 963-ПП. – Введ. 2007–11–06.

3. Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению [Текст]: МГСН 2.01–99. – Введ. 1999–02–23. – М.: ГУП «НИАЦ», 1999.

5. Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена [Текст]: стандарт СТО НП «АВОК» 2.1–2008. – Введ. 2004–06–09. – М.: АВОК–ПРЕСС, 2008.

Источник