Неисправности подогревателей сетевой воды

Подогреватели сетевой воды поставляются и транспортируются в состоянии полной заводской готовности. Все патрубки, штуцеры и муфты аппарата плотно закрываются стальными заглушками и пробками с паронитовыми прокладками для обеспечения герметичности аппарата во время его транспортировки и установки на ТЭС. Элементы подогревателя, которые по условиям монтажа присоединяются после установки на месте эксплуатации, отправляются отдельными частями [37, 38].

На месте установки подогреватели подвергаются наружному осмотру для проверки отсутствия повреждений во время транспортировки. Сборочные работы на монтаже заключаются в установке аппарата на фундаменте, установке и присоединении вспомогательного оборудования (например, сборника конденсата у горизонтальных сетевых подогревателей), присоединении трубопроводов, установке арматуры и приборов теплового контроля и автоматического регулирования. В процессе монтажа также производится установка обслуживающих площадок, лестниц и ограждений.

После присоединения всех трубопроводов и обвязки аппарата контрольно-измерительными приборами производятся испытания подогревателей на герметичность и сдача инспектору Ростехнадзора.

Подогреватель должен иметь наружную тепловую изоляцию из материала, не вызывающего коррозию металла. Температура наружной поверхности теплоизоляционного слоя в рабочих условиях не должна превышать 45 0 С. Изоляция выполняется съемной для контроля за состоянием наружной поверхности парового и водяного пространства в процессе эксплуатации, при технических освидетельствованиях и гидравлических испытаниях.

Одним из направлений по обеспечению экономичной и надежной работы подогревателей сетевой воды в условиях эксплуатации является организация их своевременного и эффективного ремонта.

Неисправности подогревателей вызываются эрозионным и коррозионным износом ( примерно в 70% случаев) и вибрацией трубок (примерно 25% случаев) [11, 33, 47]. Характер возникающих повреждений при этом следующий: обрыв трубок около трубных досок; истирание трубок в промежуточных перегородках; взаимное истирание трубок на больших пролетах.

Обрыв трубок у трубной доски происходит из-за явлений усталости, вызываемой вибрацией трубок под действием набегающего потока пара.

Недостаточно жесткое закрепление трубок на прямых участках из-за больших пролетов между точками опоры этих трубок в основной трубной доске и промежуточных перегородках, а также значительные положительные допуски на диаметры отверстий в промежуточных перегородках при больших скоростях и неравномерном распределении парового потока приводят к возникновению повышенной вибрации трубок. В результате происходит истирание трубок при соприкосновении их друг с другом или с промежуточными перегородками, приводящее в дальнейшем к их утонению и разрыву.

Как указывается в [33], при обнаружении дефектной трубки ее заглушают, т.е. исключают подвод в нее нагреваемой воды. В результате этого поверхность теплообмена уменьшается, что приводит к изменению характеристик аппарата и снижению экономичности турбоустановки.

В ряде случаев имеет место потеря герметичности трубного пучка вследствие размыва пробок, заглушающих поврежденные трубки. Обычно в качестве заглушек применяются латунные или стальные конические пробки. При недостаточном уплотнении пробки в трубке происходит интенсивный «размыв» пробки. Причина такого явления — неудачный выбор соотношения между большим и меньшим диаметрами пробки и ее длиной. Заглушенные трубки при отсутствии в них воды могут быть смяты наружным давлением, а при наличии воды в них — разорваны возникающим при нагреве внутренним давлением. Несвоевременное отключение подогревателя при повреждении трубок приводит к тому, что истекающая с большой скоростью струя воды вызывает эрозионное разрушение соседних трубок.

Снижение качества конденсата греющего пара сетевых подогревателей, обнаруженное при эксплуатационном контроле, указывает на нарушение герметичности трубной системы аппарата, что требует немедленного отключения и вывода в ремонт.

Эрозионный износ внутренней стенки корпуса подогревателя возникает вследствие воздействия части потока греющего пара, движущегося с большой скоростью в зазоре между корпусом подогревателя и трубным пучком.

В сетевых подогревателях высокие скорости пара на входе в трубный пучок вызывают эрозионное разрушение пароотбойного щита или первой направляющей перегородки. Обычно разрушается край перегородки, при этом зона повреждения захватывает два-три первых ряда отверстий. В отдельных случаях перегородки утоняются, «мостики» между соседними отверстиями полностью разрушаются, отверстия для прохода трубок в этих местах размываются. Все вместе взятое приводит к местным нарушениям жесткости трубного пучка и усилению вибрации трубок на этих участках.

Эрозионное повреждение поверхности трубной доски (глубиной до 4-5 мм) с паровой стороны в районе расположения трубок первого хода воды вызывается повышенными скоростями греющего пара.

В табл.1.5 представлены неисправности сетевых подогревателей горизонтального типа [37, 39].

Характерные неисправности сетевых подогревателей

| Неисправности | Причины | Способы устранения |

| Разрывы трубок напротив входа пара или в местах расположения поперечных перегородок | Эрозия (разрушение) трубок от ударов паровой струи и истирание их о перегородки вследствие вибрации и температурных удлинений | Установить напротив входа пара отбойный щит |

| Зарастание трубок накипью с водяной стороны | Повышенное солесодержание сетевой воды, а также вынос продуктов коррозии из сетей | 1.Очистить трубки от накипи 2.Улучшить качество водоподготовки 3.Наладить деаэрацию воды |

| Коррозия трубных досок и водяных камер | 1.Неудовлетворительная деаэрация сетевой или подпиточной воды 2.Подсос воздуха в сеть вследствие неправильного ведения гидравлического режима | 1.Питать сети деаэрированной водой 2.Поддерживать правильный гидравлический режим |

| Значительное снижение теплопроизводительности | 1.Загрязнение поверхности теплообмена 2.Наличие воздуха в паровом пространстве подогревателя | 1.Произвести очистку трубок поверхности теплообмена 2.Наладить работу системы воздухоудаления |

| Снижение температуры подогреваемой воды | 1.Неплотность обводных линий по сетевой воде 2.Снижение давления греющего пара 3.Неплотность промежуточных перегородок в водяной камере |

Устранение дефектов и неисправностей подогревателей сетевой воды производят в следующем порядке:

1. Проверяют плотность трубной системы, для чего снимают водяную камеру, а трубную доску пучка оставляют прикрепленной к фланцу корпуса. Производят заполнение парового пространства подогревателя водой или воздухом с доведением давления до рабочего, а затем осматривают с целью проверки плотности трубной системы и мест развальцовки трубок.

2. После опрессовки при обнаружении неплотностей производят выемку трубной системы из корпуса подогревателя. При наличии резервного трубного пучка устанавливают его взамен дефектного, а неисправности на снятой трубной системе устраняют впоследствии.

При обнаружении свищей или трещин в трубках производят глушение металлическими пробками трубок в количестве не более 10 % от общего их числа, при наличии большего количества дефектных трубок их заменяют. При обнаружении течи в вальцованном соединении производится подвальцовка трубок.

3. Для уплотнения фланцев водяной камеры и трубной доски, а также перегородок в качестве прокладок применяют паронит. Для уплотнения стяжных шпилек водяной камеры под гайку устанавливают паронитовые шайбы, а под шайбу производят подмотку асбестовым шнуром.

4. При наличии отложений на поверхности трубок производят их очистку. После ремонта собранные подогреватели должны быть опрессованы пробным избыточным давлением, указанным в паспорте аппарата. В случае истечения срока контрольного испытания, установленного инспекцией Ростехнадзора, производят подготовку к техническому освидетельствованию подогревателя инспектором Ростехнадзора.

Для экономичной работы подогревателей сетевой воды большое значение имеет выбор рационального режима эксплуатации и проведение ремонта аппаратов, в частности, очистка и замена трубок поверхности теплообмена в оптимальные сроки.

1.3 Контроль и регулирование режимов работы теплообменников

Для ведения оперативного контроля и регулирования режимов работы подогреватели сетевой воды комплектуются контрольно-измерительными приборами и устройствами автоматической сигнализации и защиты, которые выбираются и заказываются проектной организацией [54].

В процессе эксплуатации подогревателей сетевой воды обязательному контролю с регистрацией подлежат следующие параметры [12, 21, 56, 57]:

— расход конденсата греющего пара подогревателей сетевой воды;

— расход сетевой воды на стороне нагнетания сетевых насосов;

— расход подпиточной воды;

— давление сетевой воды в подающей линии;

— давление сетевой воды в обратной линии;

— давление подпиточной воды;

— температура сетевой воды в подающей линии;

— температура сетевой воды в обратной линии;

— температура подпиточной воды;

— расход питьевой или технической воды на аварийную подпитку;

— содержание кислорода в обратном трубопроводе тепловых сетей,

— кислородосодержание конденсата до конденсатных насосов и солесодержание в основных и солевых отсеках.

Оперативный контроль по измерениям показывающими приборами предусмотрен для следующих параметров:

— давление и температура сетевой воды на входе в каждый сетевой подогреватель и на выходе из него;

— температура и давление греющего пара на входе в аппарат (в трубопроводах подвода пара к подогревателю);

-давление на сторонах всасывания и нагнетания каждого насоса установки подогрева сетевой воды;

— давление сетевой воды в каждом подающем и обратном магистральном трубопроводе; температура сетевой воды в каждой обратной магистрали, подходящей к обратному коллектору сетевой воды;

— уровень конденсата греющего пара в корпусе и сборнике конденсата;

— температура конденсата на выходе из подогревателя сетевой воды;

— температура паровоздушной смеси на выходе из подогревателя;

— температура подшипников сетевых насосов;

— давление воды в трубопроводах питьевого или технического водопровода, подключенных к подпиточному трубопроводу перед задвижками;

— уровень воды в трубопроводах подвода и отвода сетевой воды над закрытой запорной арматурой.

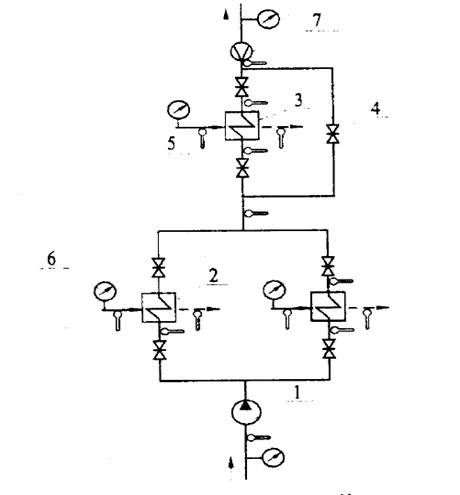

На рис.1.3 в качестве примера приводится принципиальная схема измерений для станционной установки подогрева сетевой воды.

Рис.1.3. Схема измерений на подогревателе сетевой воды

1 — сетевой насос; 2 — основной подогреватель; 3 — пиковый подогреватель; 4 — задвижка; 5 — гильза для термометра; 6 — манометр; 7 — измерительная диафрагма

Для предотвращения развития аварийных ситуаций все установки подогрева сетевой воды оснащены сигнализацией: повышения уровня конденсата; повышения или снижения давления в обратном коллекторе сетевой воды; повышения давления в подающем коллекторе сетевой воды; снижения давления греющего пара в трубопроводе; повышения солесодержания конденсата.

При повышении уровня конденсата в конденсатосборнике подогревателя до первого предела появляется сигнал «Уровень в ПСГ высок» и одновременно включается в работу резервный конденсатный насос. При повышении уровня до второго предела появляется сигнал «Уровень в ПСГ недопустим» и одновременно происходит отключение подогревателей.

Регулирование теплофикационной нагрузки может производиться с помощью механизма управления регулятором давления в теплофикационном отборе или общестанционном коллекторе, либо с помощью арматуры на линии подвода пара к подогревателям от регенеративных отборов турбин. В схемах с безнасосным сливом конденсата греющего пара из подогревателей регулировать нагрев сетевой воды можно с помощью обвода сетевой воды мимо подогревателей. Регулировка нагрева сетевой воды путем затопления корпуса подогревателя конденсатом не допускается.

Для проведения испытаний сетевого подогревателя (или группы подогревателей) схема измерений (рис. 1.3) должна обеспечить требуемую полноту и точность измерений.

При необходимости схема измерений оснащается измерительными приборами более высокого класса точности, чем имеют штатные приборы, изменяется схема обвязки сетевых подогревателей измерительными приборами, предусматривается дублирование основных измерений. Организация измерений необходимых параметров работы сетевых подогревателей должна осуществляться в соответствии с инструкцией [40]. Тепловые испытания сетевых подогревателей могут производиться только в период отопительного сезона. При этом основные подогреватели и пиковые подогреватели могут испытываться одновременно или в разные периоды в зависимости от температуры наружного воздуха, обеспеченности отопительной установки паром необходимых параметров, наличия наблюдателей для проведения испытаний и т .д. При тепловых испытаниях сетевых подогревателей измеряются следующие параметры: расход сетевой воды через подогреватель; давление греющего пара в корпусе подогревателя; температура греющего пара на входе в подогреватель; температура сетевой воды во входном и выходном патрубках; температура конденсата греющего пара.

Тепловыe испытания сетевых подогревателей целесообразно производить при одном или двух значениях расхода сетевой воды — номинальном и уменьшенном до 60-80%. от номинального. При каждом расходе проводится два-три опыта с разными давлениями греющего пара, в том числе и при номинальном давлении. Продолжительность каждого опыта в установившемся режиме должна обеспечить запись измеряемых параметров не менее 10-12 раз с интервалом в 2-3 мин. При проведении испытаний колебания параметров не должны превышать следующих значений: расход сетевой воды — ±5%; температура сетевой воды — ±2 0 С.

Гидравлические испытания подогревателей могут проводиться в любое время года, а также могут быть совмещены с тепловыми испытаниями. При гидравлических испытаниях сетевых подогревателей достаточно проведения двух опытов, в каждом из которых при установленном значении расхода сетевой воды (номинальном и уменьшенном до 70-80% от номинального) дифференциальным манометром измеряется потеря напора на участке от входного до выходного патрубка подогревателя.

Для определения гидравлической характеристики подогревателя необходимо измерять расход сетевой воды через подогреватель, давление сетевой воды на входе и выходе подогревателя, либо перепад давлений между входным и выходным патрубками, а также температуру сетевой воды во входном и выходном патрубках и в месте установки измерительной диафрагмы расходомера.

Опыт с номинальным расходом сетевой воды является основным, так как его результаты используются для определения фактического гидравлического сопротивления подогревателя, а опыт с уменьшенным расходом сетевой воды — вспомогательным, используемым’ для оценки достоверности результатов испытаний.

Испытания основных и пиковых подогревателей могут проводиться одновременно или раздельно, причем в каждом опыте производится не менее 8-10 измерений с интервалом в 2-3 мин. Колебания измеряемых расходов сетевой воды и перепада давлений в каждом опыте не должны превышать ±5% согласно требованиям [40].

В процессе обработки результатов испытаний производится усреднение измеренных в опытах значений параметров при условии постоянства режимных факторов. Для определения действительных значений измеряемых параметров к их средним значениям вводятся необходимые поправки на показания приборов, например на отклонение фактической температуры, от расчетной или на высоту установки манометра.

Порядок первичной обработки результатов испытаний приводится в [40]. Важным критерием оценки состояния подогревателя сетевой воды является конечная температура сетевой воды в аппарате при различных условиях его работы [11,37]. Снижение этой температуры против ее нормативного значения указывает на ухудшение эксплуатационного состояния.

Для контроля эксплуатационных параметров аппарата необходимо знать температуру воды на входе и выходе, расход воды и давление пара в аппарате. Контроль эффективности работы аппаратов рекомендуется проводить при расходах воды, указанных на контрольных характеристиках. Расчеты показали, что при отклонении расхода воды от указанных значений в пределах ± 100т/ч погрешность определения температуры воды на выходе из аппарата не превышает 2ºС.

Источник