Приборы для ремонта электронных узлов, блоков питания

|

После выявления отказавшего узла ремонт оборудования можно осуществить путем простой замены компонента. Возникает вопрос: что делать с неисправными узлами? Некоторые из них не подлежат восстановлению по причине высокой сложности ремонта (точнее говоря, из-за отсутствия нужных приборов и инструментов), невозможности приобретения комплектующих или экономической нецелесообразности. Но другие — вполне ремонтопригодны, и стоимость ремонта будет ниже стоимости нового аналогичного узла. Обычно чем ниже степень интеграции устройства, тем выше его ремонтопригодность. Дискретные компоненты проще приобрести, и стоят они недорого. Кроме того, их монтаж и демонтаж не составляет особой сложности. Все, что требуется, — найти конкретную неисправную деталь и заменить ее. К числу устройств с большим количеством дискретных компонентов прежде всего относятся блоки питания, видеомониторы, модули памяти, модули с большим количеством логических ИМС малой степени интеграции. Ниже мы рассмотрим основные разновидности приборов, применяемые для отыскания неисправностей в таких устройствах.

НАБОР ДЛЯ ОТЛАДКИ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

|

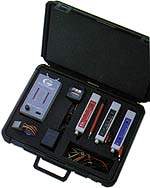

Поиск неисправностей в цифровых устройствах на базе логических ИМС малой и средней степени интеграции — работа сколь часто встречающаяся, столь и непростая. Выполнить ее можно, например, с помощью осциллографа. Однако проще всего воспользоваться предназначенным для этого вида работ набором средств.

Входящие в этот набор приборы могут использоваться сами по себе, но в комплекте их возможности существенно возрастают. Состав набора достаточно постоянен: логический монитор, пробник, генератор и щуп. Логический монитор представляет собой клипсу. Клипса фиксируется на 8, 14 или 16 выводных корпусах и обеспечивает индикацию логических уровней сигналов ТТЛ и КМОП микросхем. Пробник позволяет определять логический уровень сигнала или наличие цепочек импульсов, а также фиксировать одиночные короткие (до 5 нс) импульсы.

|

Генератор предназначен для формирования уровней импульсов ТТЛ или КМОП либо их цепочек. За счет специального построения выходных цепей сигнал может подаваться в нужную точку схемы без ее отключения и в то же время без риска выхода из строя генератора или схемы в месте подключения. При наличии импульса на выходе генератора он отображается на его индикаторе. Таким образом, подключение генератора ко входу, а пробника — к выходу исследуемого фрагмента схемы позволяет легко проверить его работоспособность.

|

Щуп предназначен для выявления коротких замыканий и пробитых компонентов, подключенных к исследуемой цепи. Он может быть реализован в виде особо чувствительного омметра или датчика полярности тока. В первом случае он отображает величину сопротивления (чаще всего посредством частоты тонального сигнала) в различных точках цепи; компонент, подключенный к цепи в точке с минимальным сопротивлением, определяется как вышедший из строя. Во втором — к какому-либо участку исследуемой цепи подключается генератор, и цепь трассируется до дефектного компонента по направлению тока.

ПИТАНИЕ ОТЛАЖИВАЕМЫХ УСТРОЙСТВ

|

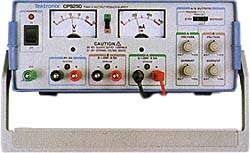

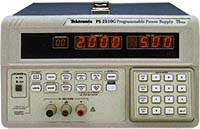

Во время ремонта и отладки различных устройств или узлов с питанием от постоянного источника тока, по целому ряду причин их питание приходится осуществлять от внешнего источника. Среди наиболее важных причин — необходимость защиты штатного источника от выхода из строя (кто знает, как поведет себя узел при первом подключении) и потребность проверки работоспособности устройств во всем диапазоне питающих напряжений (например, в сети питания постоянного тока 48 В при ее нормальной работе напряжение может колебаться от 36 до 72 В). Кроме того, гальваническая развязка от сети питания будет не лишней в целях свободного использования заземленных измерительных приборов во время работ. Поэтому применяемые с данной целью лабораторные источники питания должны предусматривать возможность установки нужного напряжения и регулятор потребляемого тока. А многоканальные источники должны иметь триггерную защиту с одновременным отключением всех каналов. Что касается гальванической развязки, то ее обеспечивают все подобные приборы. При выполнении большого объема тестовых работ наиболее удобны блоки питания с программным управлением.

РЕМОНТ БЛОКОВ ПИТАНИЯ

|

|

При ремонте и тестировании блоков питания, работающих от сети переменного тока 220 В, приходится решать аналогичные задачи с небольшими вариациями. Для предотвращения серьезных повреждений при некорректной работе исследуемых блоков питания предпочтительнее иметь не просто защиту по току, а возможность плавного пуска (наращивания напряжения от нуля до номинала с постоянным контролем потребляемого тока). Не меньшее значение имеет возможность проверки работы блоков питания во всем диапазоне напряжений питающей сети (220 В + 5%/—10%). А вот гальваническая развязка требуется не только для работы с заземленными приборами, но и для защиты персонала от поражения электрическим током. Реализовать эти требования, конечно, проще всего с помощью лабораторных источников питания переменного тока, но они и встречаются редко, и стоят дорого. В большинстве случаев можно обойтись самостоятельно собранным испытательным стендом, куда входят вольтметр, амперметр, блок предохранителей, трансформатор для гальванической развязки от сети и лабораторный автотрансформатор для регулировки и плавного пуска напряжения.

Тестирование выходных цепей блоков питания во всем диапазоне потребляемой мощности осуществляется с помощью блоков нагрузок. В зависимости от объема выполняемых работ и имеющихся средств это может быть или электронный блок нагрузок, или набор мощных резисторов.

ТЕСТЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

|

К сожалению, эти приборы почти неизвестны отечественным специалистам. Аккумуляторные батареи составляют основу любого источника бесперебойного питания. В процессе их эксплуатации отдельные элементы батареи могут выходить из строя. Чаще всего это приводит лишь к снижению общей емкости батареи и остается незамеченным для обслуживающего персонала. Расплата за беспечность наступает тогда, когда во время аварии питающей сети источник бесперебойного питания оказывается не в состоянии выдавать требуемое напряжение в течение расчетного времени.

|

Поэтому, чтобы быть уверенным, что в критический момент источник бесперебойного питания не подведет, его нужно периодически подвергать проверке. Это можно сделать путем определения времени разряда батарей при отключении питания или посредством тестирования элементов его батареи с помощью специального прибора. Метод тестирования весьма прост и заключается в измерении проводимости — более высокая проводимость означает большую емкость батареи. Такие измерения могут выполняться как на отключенных, так и на работающих батареях. Если однотипные батареи эксплуатировались в одном режиме, то результаты измерений проводимости их элементов должны быть идентичными. При обнаружении существенной разницы (более 20—40%), элемент или всю батарею требуется заменить. Кроме собственно измерения проводимости развитые приборы выполняют математическую обработку результатов в целях устранения влияния на итоговый результат уровня заряда батареи и температуры во время измерения, а также сохранение данных для вывода отчета на печать.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ

|

Работы по отладке и диагностике радиочастотных цепей (например, радиомодемов, систем кабельного телевидения), а также по проверке электромагнитной совместимости оборудования стоят несколько особняком. Тем не менее об используемых для этого приборах стоит сказать несколько слов.

|

Анализаторы спектра отображают спектр исследуемого сигнала (зависимость амплитуд гармонических составляющих от частоты), позволяют определить значение и вклад каждой из гармоник, осуществляют демодуляцию AM- и FM-сигналов. Без этих достаточно сложных приборов невозможно качественно настроить ни одно радиопередающее или радиоприемное устройство. Основными характеристиками таких приборов являются: рабочий диапазон частот, чувствительность, разрешающая способность (минимальное расстояние по частоте между двумя соседними составляющими в спектре сигнала, при котором они наблюдаются на экране раздельно), время анализа.

|

Измерители мощности радиочастотного сигнала определяют мощность передаваемого сигнала в прямом и обратном (отраженном) направлении. Из-за неоднозначности определения традиционных физических величин (напряжения, тока) при малых длинах волны измерение мощности в диапазоне дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн является практически единственным способом численной оценки интенсивности излучения.

Измеритель КСВ (коэффициента стоячей волны) предназначен для оценки качества согласования выходных цепей передатчика с антенно-фидерным устройством.

Измерители напряженности поля в простейшем варианте могут представлять собой широкополосный приемник с прибором для измерения энергии сигнала в условных единицах. При надлежащей калибровке такой прибор способен обнаружить наличие и оценить напряженность электромагнитного поля. Более сложные приборы, кроме того, реализуют функции сканера и частотомера, что позволяет определять наличие и вклад сигналов с конкретной частотой.

Источник

Советы по ремонту импульсных блоков питания

Немного о применении и устройстве ИБП

На сайте уже была опубликована статья «Что такое импульсный блок питания и чем он отличается от обычного аналогового», в которой рассказано об устройстве ИБП. Эту тему можно несколько дополнить небольшим рассказом о ремонте. Под аббревиатурой ИБП достаточно часто упоминается источник бесперебойного питания. Чтобы не было разночтений, условимся, что в данной статье это Импульсный Блок Питания.

Практически все импульсные блоки питания, применяющиеся в электронной аппаратуре построены по двум функциональным схемам.

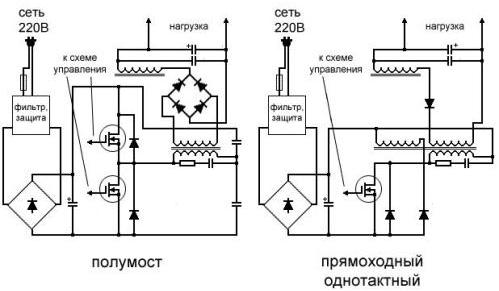

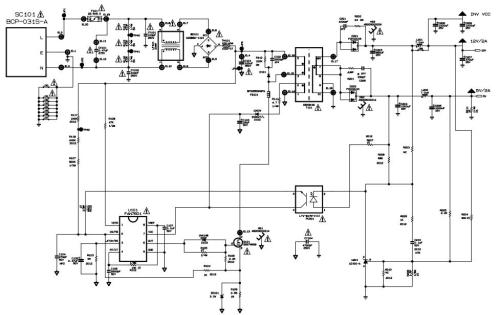

Рис.1. Функциональные схемы импульсных блоков питания

По полумостовой схеме выполняются, как правило, достаточно мощные блоки питания, например компьютерные. По двухтактной схеме изготавливаются также блоки питания мощных эстрадных УМЗЧ и сварочных аппаратов.

Кому доводилось ремонтировать усилители мощностью 400 и более ватт, прекрасно знает, какой у них вес. Речь идет, естественно, об УМЗЧ с традиционным трансформаторным блоком питания. ИБП телевизоров, мониторов, DVD-проигрывателей чаще всего делаются по схеме с однотактным выходным каскадом.

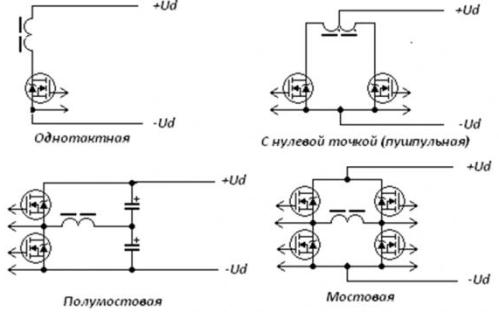

Хотя реально существуют и другие разновидности выходных каскадов, которые показаны на рисунке 2.

Рис.2. Выходные каскады импульсных блоков питания

Здесь показаны только силовые ключи и первичная обмотка силового трансформатора.

Если внимательно посмотреть на рисунок 1, нетрудно заметить, что всю схему можно разделить на две части — первичную и вторичную. Первичная часть содержит сетевой фильтр, выпрямитель напряжения сети, силовые ключи и силовой трансформатор. Эта часть гальванически связана с сетью переменного тока.

Кроме силового трансформатора в импульсных блоках питания применяются еще развязывающие трансформаторы, через которые управляющие импульсы ШИМ – контроллера подаются на затворы (базы) силовых транзисторов. Таким способом обеспечивается гальваническая развязка от сети вторичных цепей. В более современных схемах эта развязка осуществляется при помощи оптронов.

Вторичные цепи гальванически отвязаны от сети при помощи силового трансформатора: напряжение с вторичных обмоток подается на выпрямитель, и далее в нагрузку. От вторичных цепей питаются также схемы стабилизации напряжения и защиты.

Очень простые импульсные блоки питания

Выполняются на базе автогенератора, когда задающий ШИМ контроллер отсутствует. В качестве примера такого ИБП можно привести схему электронного трансформатора Taschibra.

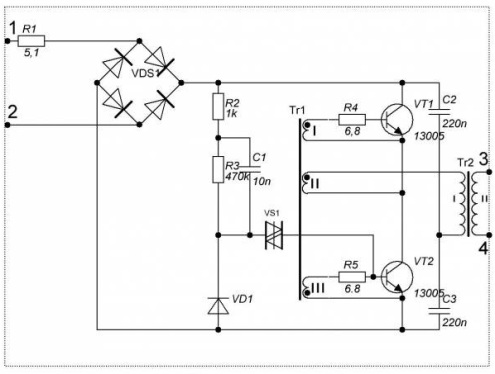

Рис.3. Электронный трансформатор Taschibra

Подобные электронные трансформаторы выпускаются и другими фирмами. Их основное назначение — питание галогенных ламп. Отличительная особенность подобной схемы — простота и малое количество деталей. Недостатком можно считать то, что без нагрузки эта схема просто не запускается, выходное напряжение нестабильно и имеет высокий уровень пульсаций. Но лампочки все-таки светят! При этом вторичная цепь полностью отвязана от питающей сети.

Совершенно очевидно, что ремонт такого блока питания сводится к замене транзисторов, резисторов R4, R5, иногда диодного моста VDS1 и резистора R1, выполняющего роль предохранителя. Просто нечему больше в этой схеме сгореть. При небольшой цене электронных трансформаторов чаще просто покупается новый, а ремонт делается, что называется, «из любви к искусству».

Сначала техника безопасности

Коль скоро имеется такое весьма неприятное соседство первичной и вторичной цепей, которые в процессе ремонта обязательно, пусть, даже случайно, придется пощупать руками, то следует напомнить некоторые правила техники безопасности.

Прикасаться к включенному источнику можно только одной рукой, ни в коем случае не сразу обеими. Это известно каждому, кто работает с электрическими установками. Но лучше не касаться вовсе, или, только после отключения от сети путем выдергивания вилки из розетки. Также не следует на включенном источнике что-то паять или просто крутить отверткой.

В целях обеспечения электробезопасности на платах блоков питания «опасная» первичная сторона платы обводится достаточно широкой полосой или заштриховывается тонкими полосками краски, чаще белого цвета. Это предупреждение о том, что трогать руками эту часть платы опасно.

Даже выключенный импульсный блок питания можно касаться руками только через некоторое время, не менее 2…3 минут после выключения: на высоковольтных конденсаторах заряд сохраняется достаточно долго, хотя в любом нормальном блоке питания параллельно конденсаторам установлены разрядные резисторы. Помните, как в школе предлагали друг другу заряженный конденсатор! Убить, конечно, не убьет, но удар получается достаточно чувствительный.

Но самое страшное даже не в этом: ну, подумаешь, чуть щипнуло. Если сразу после выключения прозвонить электролитический конденсатор мультиметром, то вполне возможно пойти в магазин за новым.

Когда такое измерение предвидится, конденсатор нужно разрядить, хотя бы пинцетом. Но лучше это сделать с помощью резистора сопротивлением в несколько десятков КОм. В противном случае разряд сопровождается кучей искр и достаточно громким щелчком, да и для конденсатора такое КЗ не очень полезно.

И все же, при ремонте приходится касаться включенного импульсного блока питания, хотя бы для проведения каких-то измерений. В этом случае максимально обезопасить себя любимого от поражения электричеством поможет развязывающий трансформатор, часто его называют трансформатор безопасности. Как его изготовить, можно прочитать в статье «Как изготовить трансформатор безопасности».

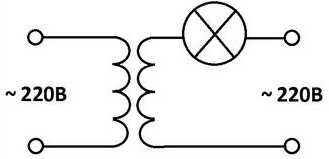

Если же в двух словах, то это трансформатор с двумя обмотками на 220В, мощностью 100…200Вт (зависит от мощности ремонтируемого ИБП), электрическая схема показана на рисунке 4.

Рис.4. Трансформатор безопасности

Левая по схеме обмотка включается в сеть, к правой обмотке через лампочку подключается неисправный импульсный блок питания. Самое главное при таком включении это то, что ОДНОЙ рукой прикасаться к любому концу вторичной обмотки можно безбоязненно, равно как и ко всем элементом первичной цепи блока питания.

О роли лампочки и ее мощности

Чаще всего ремонт импульсного блока питания выполняется без развязывающего трансформатора, но в качестве дополнительной меры безопасности включение блока производится через лампочку мощностью 60…150Вт. По поведению лампочки можно, в общем, судить о состоянии блока питания. Конечно, такое включение не обеспечит гальванической развязки от сети, трогать руками не рекомендуется, но от дыма и взрывов вполне может защитить.

Если при включении в сеть лампочка зажигается в полный накал, то следует искать неисправность в первичной цепи. Как правило, это пробитый силовой транзистор или выпрямительный мост. При нормальной работе блока питания лампочка сначала вспыхивает достаточно ярко (заряд конденсаторов), а потом нить накала продолжает слабо светиться.

Насчет этой лампочки существует несколько мнений. Кто-то говорит, что она не помогает избавиться от непредвиденных ситуаций, а кто-то считает, что намного снижается риск спалить только что запаянный транзистор. Будем придерживаться этой точки зрения, и лампочку для ремонта использовать.

О разборных и неразборных корпусах

Чаще всего импульсные блоки питания выполняются в корпусах. Достаточно вспомнить компьютерные блоки питания, различные адаптеры, включаемые в розетку, зарядные устройства для ноутбуков, мобильных телефонов и т.п.

В случае компьютерных блоков питания все достаточно просто. Из металлического корпуса выкручиваются несколько винтиков, снимается металлическая же крышка и, пожалуйста, вся плата с деталями уже в руках.

Если корпус пластмассовый, то следует поискать на обратной стороне, где находится сетевая вилка, маленькие шурупчики. Тогда все просто и понятно, отвернул и снял крышку. В этом случае можно сказать, что просто повезло.

Но в последнее время все идет по пути упрощения и удешевления конструкций, и половинки пластмассового корпуса просто склеиваются, причем достаточно прочно. Один товарищ рассказывал, как возил в какую-то мастерскую подобный блок. На вопрос, как же его разобрать мастера сказали: «Ты, что не русский?». После чего взяли молоток и быстренько раскололи корпус на две половинки.

На самом деле это единственный способ для разборки пластиковых клееных корпусов. Вот только колотить надо аккуратно и не очень фанатично: под действием ударов по корпусу могут оборваться дорожки, ведущие к массивным деталям, например, трансформаторам или дросселям.

Помогает также вставленный в шов нож, и легкое постукивание по нему все тем же молотком. Правда, после сборки остаются следы этого вмешательства. Но пусть уж будут незначительные следы на корпусе, зато не придется покупать новый блок.

Как найти схему

Если в прежние времена практически ко всем устройствам отечественного производства прилагались принципиальные электрические схемы, то современные иностранные производители электроники делиться своими секретами не хотят. Вся электронная техника комплектуется лишь руководством пользователя, где показывается, какие надо нажимать кнопки. Принципиальные схемы к пользовательскому руководству не прилагаются.

Предполагается, что устройство будет работать вечно или ремонт будет производиться в авторизованных сервисных центрах, где имеются руководства по ремонту, именуемые сервис мануалами (service manual). Сервисные центры не имеют права делиться со всеми желающими этой документацией, но, хвала интернету, на многие устройства эти сервис мануалы находить удается. Иногда это может получиться безвозмездно, то есть, даром, а иногда нужные сведения можно получить за незначительную сумму.

Но даже если нужную схему найти не удалось, отчаиваться не стоит, тем более при ремонте блоков питания. Практически все становится понятно при внимательном рассмотрении платы. Вот этот мощный транзистор — не что иное как выходной ключ, а эта микросхема — ШИМ контроллер.

В некоторых контроллерах мощный выходной транзистор «спрятан» внутри микросхемы. Если эти детали достаточно габаритные, то на них имеется полная маркировка, по которой можно найти техническую документацию (data sheet) микросхемы, транзистора, диода или стабилитрона. Именно эти детали составляют основу импульсных блоков питания.

Даташиты содержат весьма полезную информацию. Если это микросхема ШИМ контроллера, то можно определить, где какие выводы, какие на них приходят сигналы. Тут же можно найти внутреннее устройство контроллера и типовую схему включения, что очень помогает разобраться с конкретной схемой.

Несколько сложнее найти даташиты на малогабаритные компоненты SMD. Полная маркировка на маленьком корпусе не помещается, вместо нее на корпусе ставится кодовое обозначение из нескольких (три, четыре) букв и цифр. По этому коду с помощью таблиц или специальных программ, добытых опять-таки в интернете, удается, правда не всегда, найти справочные данные неведомого элемента.

Измерительные приборы и инструмент

Для ремонта импульсных блоков питания потребуется тот инструмент, который должен быть у каждого радиолюбителя. В первую очередь это несколько отверток, кусачки-бокорезы, пинцет, иногда пассатижи и даже упомянутый выше молоток. Это для слесарно-монтажных работ.

Для паяльных работ, конечно же, понадобится паяльник, лучше несколько, различной мощности и габаритов. Вполне подойдет обычный паяльник мощностью 25…40Вт, но лучше, если это будет современный паяльник с терморегулятором и стабилизацией температуры.

Для отпаивания многовыводных деталей хорошо иметь под руками если не супердорогую паяльную станцию, то хотя бы простенький недорогой паяльный фен. Это позволит без особых усилий и разрушения печатных плат выпаивать многовыводные детали.

Для измерения напряжений, сопротивлений и несколько реже токов понадобится цифровой мультиметр, пусть даже не очень дорогой, или старый добрый стрелочный тестер. О том, что стрелочный прибор еще рано списывать со счетов, какие он дает дополнительные возможности, которых нет у современных цифровых мультиметров, можно прочитать в статье «Стрелочные и цифровые мультиметры — достоинства и недостатки».

Неоценимую помощь в ремонте импульсных блоков питания может оказать осциллограф. Тут тоже вполне возможно воспользоваться стареньким, даже не очень широкополосным электронно-лучевым осциллографом. Если конечно есть возможность приобрести современный цифровой осциллограф, то это еще лучше. Но, как показывает практика, при ремонте импульсных блоков питания можно обойтись и без осциллографа.

Собственно при ремонте возможны два исхода: либо отремонтировать, либо сделать еще хуже. Тут уместно вспомнить закон Хорнера: «Опыт растет прямо пропорционально числу выведенной из строя аппаратуры». И хотя закон этот содержит изрядную долю юмора, в практике ремонта дела обстоят именно таким образом. Особенно в начале пути.

Поиск неисправностей

Импульсные блоки питания выходят из строя намного чаще, чем другие узлы электронной аппаратуры. В первую очередь сказывается то, что присутствует высокое сетевое напряжение, которое после выпрямления и фильтрации становится еще выше. Поэтому силовые ключи и весь инверторный каскад работают в очень тяжелом режиме, как электрическом, так и тепловом. Чаще всего неисправности кроются именно в первичной цепи.

Неисправности можно разделить на два типа. В первом случае отказ импульсного блока питания сопровождается дымом, взрывами, разрушением и обугливанием деталей, иногда дорожек печатной платы.

Казалось бы, что вариант простейший, достаточно только поменять сгоревшие детали, восстановить дорожки, и все заработает. Но при попытке определить тип микросхемы или транзистора выясняется, что вместе с корпусом улетучилась и маркировка детали. Что тут было, без схемы, которой чаще под рукой нет, узнать невозможно. Иногда ремонт на этой стадии и заканчивается.

Второй тип неисправности тихий, как говорил Лёлик, без шума и пыли. Просто бесследно пропали выходные напряжения. Если этот импульсный блок питания представляет собой простой сетевой адаптер вроде зарядника для сотового или ноутбука, то в первую очередь следует проверить исправность выходного шнура.

Чаще всего происходит обрыв либо около выходного разъема, либо у выхода из корпуса. Если блок включается в сеть при помощи шнура с вилкой, то в первую очередь следует убедиться в его исправности.

После проверки этих простейших цепей уже можно лезть в дебри. В качестве этих дебрей возьмем схему блока питания 19-дюймового монитора LG_flatron_L1919s. Собственно неисправность была достаточно простой: вчера включался, а сегодня не включается.

При кажущейся серьезности устройства — как-никак монитор, схема блока питания достаточно проста и наглядна.

Описание схемы и рекомендации по ремонту

После вскрытия монитора было обнаружено несколько вздутых электролитических конденсаторов (C202, C206, C207) на выходе блока питания. В таком случае лучше поменять сразу все конденсаторы, всего шесть штук. Стоимость этих деталей копеечная, поэтому не стоит ждать, когда они тоже вспучатся. После такой замены монитор заработал. Кстати, такая неисправность у мониторов LG достаточно частая.

Вспученные конденсаторы вызывали срабатывание схемы защиты, о работе которой будет рассказано чуть позже. Если после замены конденсаторов блок питания не заработал, придется искать другие причины. Для этого рассмотрим схему более подробно.

Рис 5. Блок питания монитора LG_flatron_L1919s (для увеличения нажмите на рисунок)

Сетевой фильтр и выпрямитель

Сетевое напряжение через входной разъем SC101, предохранитель F101, фильтр LF101 поступает на выпрямительный мост BD101. Выпрямленное напряжение через термистор TH101 поступает на сглаживающий конденсатор C101. На этом конденсаторе получается постоянное напряжение 310В, которое поступает на инвертор.

Если это напряжение отсутствует или намного меньше указанной величины, то следует проверить сетевой предохранитель F101, фильтр LF101, выпрямительный мост BD101, конденсатор C101, и термистор TH101. Все указанные детали легко проверить с помощью мультиметра. Если возникает подозрение на конденсатор C101, то лучше поменять его на заведомо исправный.

Кстати, сетевой предохранитель просто так не сгорает. В большинстве случаев его замена не приводит к восстановлению нормальной работы импульсного блока питания. Поэтому следует искать другие причины, приводящие к перегоранию предохранителя.

Предохранитель следует ставить на тот же ток, который указан на схеме, и ни в коем случае не «умощнять» предохранитель. Это может привести к еще более серьезным неисправностя.

Инвертор

Инвертор выполнен по однотактной схеме. В качестве задающего генератора используется микросхема ШИМ-контроллера U101 к выходу которой подключен силовой транзистор Q101. К стоку этого транзистора через дроссель FB101 подключена первичная обмотка трансформатора T101 (выводы 3-5).

Дополнительная обмотка 1-2 с выпрямителем R111, D102, C103 используется для питания ШИМ контроллера U101 в установившемся режиме работы блока питания. Запуск ШИМ контроллера при включении производится резистором R108.

Выходные напряжения

Блок питания вырабатывает два напряжения: 12В/2А для питания инвертора ламп подсветки и 5В/2А для питания логической части монитора.

От обмотки 10-7 трансформатора T101 через диодную сборку D202 и фильтр C204, L202, C205 получается напряжение 5В/2А.

Последовательно с обмоткой 10-7 соединена обмотка 8-6, от которой с помощью диодной сборки D201 и фильтра C203, L201, C202, C206, C207 получается постоянное напряжение 12В/2А.

Защита от перегрузок

В исток транзистора Q101 включен резистор R109. Это датчик тока, который через резистор R104 подключен к выводу 2 микросхемы U101.

При перегрузке на выходе ток через транзистор Q101 увеличивается, что приводит к падению напряжения на резисторе R109, которое через резистор R104 подается на вывод 2CS/FB микросхемы U101 и контроллер перестает вырабатывать управляющие импульсы (вывод 6OUT). Поэтому напряжения на выходе блока питания пропадают.

Именно эта защита и срабатывала при вспученных электролитических конденсаторах, о которых было упомянуто выше.

Уровень срабатывания защиты 0,9В. Этот уровень задается источником образцового напряжения внутри микросхемы. Параллельно резистору R109 подключен стабилитрон ZD101 с напряжением стабилизации 3,3В, что обеспечивает защиту входа 2CS/FB от повышенного напряжения.

К выводу 2CS/FB через делитель R117, R118, R107 подается напряжение 310В с конденсатора С101, что обеспечивает срабатывание защиты от повышенного напряжения сети. Допустимый диапазон сетевого напряжения, при котором монитор нормально работает находится в диапазоне 90…240В.

Стабилизация выходных напряжений

Выполнена на регулируемом стабилитроне U201 типа A431. Выходное напряжение 12В/2А через делитель R204, R206 (оба резистора с допуском 1%) подается на управляющий вход R стабилитрона U201. Как только выходное напряжение становится равным 12В, стабилитрон открывается и засвечивается светодиод оптрона PC201.

В результате открывается транзистор оптрона, (выводы 4, 3) и напряжение питания контроллера через резистор R102 подается на вывод 2CS/FB. Импульсы на выводе 6OUT пропадают, и напряжение на выходе 12В/2А начинает падать.

Напряжение на управляющем входе R стабилитрона U201 падает ниже опорного напряжения (2,5В), стабилитрон запирается и выключает оптрон PC201. На выходе 6OUT появляются импульсы, напряжение 12В/2А начинает возрастать и цикл стабилизации повторяется снова. Подобным образом цепь стабилизации построена во многих импульсных блоков питания, например, в компьютерных.

Таким образом, получается, что на вход 2CS/FB контроллера с помощью проводного ИЛИ подключены сразу три сигнала: защита от перегрузок, защита от превышения напряжения сети и выход схемы стабилизатора выходных напряжений.

Вот тут как раз уместно вспомнить, как можно проверить работу этой петли стабилизации. Для этого достаточно при ВЫКЛЮЧЕННОМ. из сети блоке питания подать на выход 12В/2А напряжение от регулируемого блока питания.

На выход оптрона PC201 зацепиться лучше стрелочным тестером в режиме измерения сопротивлений. Пока напряжение на выходе регулируемого источника ниже 12В, сопротивление на выходе оптрона будет большим.

Теперь будем увеличивать напряжение. Как только напряжение станет больше 12В, стрелка прибора резко упадет в сторону уменьшения сопротивления. Это говорит о том, что стабилитрон U201 и оптопара PC201 исправны. Следовательно, стабилизация выходных напряжений должна работать нормально.

В точности так же можно проверить работу петли стабилизации у компьютерных импульсных блоков питания. Главное разобраться в том, к какому напряжению подключен стабилитрон.

Если все указанные проверки прошли удачно, а блок питания не запускается, то следует проверить транзистор Q101, выпаяв его из платы. При исправном транзисторе виновата, скорей всего, микросхема U101 или ее обвязка. В первую очередь это электролитический конденсатор C105, который лучше всего проверить заменой на заведомо исправный.

Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!

Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:

Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;

Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;

Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.

Starter box для первых экспериментов в подарок!

После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.

Источник