- Электромагнитное реле

- Устройство, обозначение и параметры реле

- Устройство реле.

- Как работает реле?

- Нормально разомкнутые контакты

- Нормально замкнутые контакты

- Переключающиеся контакты

- Параметры электромагнитных реле.

- Потребляемая мощность реле.

- Как проверить реле?

- 12 схем автоматического реле (температура, звук, свет, влажность)

- Термореле на транзисторах

- Термореле на тиристоре

- Простой термоиндикатор

- Фотореле на транзисторах

- Фотореле с двухкаскадным усилителем

- Фотореле со звуковой сигнализацией

- Схема реле влажности, реле уровня жидкости

- Реле времени

- Реле что реагирует на уровень напряжения

- Акустическое реле

Электромагнитное реле

Устройство, обозначение и параметры реле

Для управления различными исполнительными устройствами, коммутации цепей, управления приборами в электронике активно применяется электромагнитное реле.

Устройство реле достаточно просто. Его основой является катушка, состоящая из большого количества витков изолированного провода.

Внутрь катушки устанавливается стержень из мягкого железа. В результате получается электромагнит. Также в конструкции реле присутствует якорь.Он закреплён на пружинящем контакте. Сам же пружинящий контакт закреплён на ярме. Вместе со стержнем и якорем ярмо образует магнитопровод.

Если катушку подключить к источнику тока, то образовавшееся магнитное поле намагничивает сердечник. Он в свою очередь притягивает якорь. Якорь укреплён на пружинящем контакте. Далее пружинящий контакт замыкается с другим неподвижным контактом. В зависимости от конструкции реле, якорь может по-разному механически управлять контактами.

Устройство реле.

В большинстве случаев реле монтируется в защитном корпусе. Он может быть как металлическим, так и пластмассовым. Рассмотрим устройство реле более наглядно, на примере импортного электромагнитного реле Bestar. Взглянем на то, что внутри этого реле.

Вот реле без защитного корпуса. Как видим, реле имеет катушку, стержень, пружинящий контакт, на котором закреплен якорь, а также исполнительные контакты.

На принципиальных схемах электромагнитное реле обозначается следующим образом.

Условное обозначение реле на схеме состоит как бы из двух частей. Одна часть (К1) – это условное обозначение электромагнитной катушки. Она обозначается в виде прямоугольника с двумя выводами. Вторая часть (К1.1; К1.2) – это группы контактов, которыми управляет реле. В зависимости от своей сложности реле может иметь достаточно большое количество коммутируемых контактов. Они разбиваются на группы. Как видим, на обозначении изображены две группы контактов (К1.1 и К1.2).

Как работает реле?

Принцип работы реле наглядно иллюстрирует следующая схема. Есть управляющая цепь. Это само электромагнитное реле K1, выключатель SA1 и батарея питания G1. Также есть исполнительная цепь, которым управляет реле. Исполнительная цепь состоит из нагрузки HL1 (лампа сигнальная), контактов реле K1.1 и батареи питания G2. Нагрузкой может быть, например, электрическая лампа или электродвигатель. В данном случае в качестве нагрузки используется сигнальная лампа HL1.

Как только мы замкнём управляющую цепь выключателем SA1, ток от батареи питания G1 поступит на реле K1. Реле сработает, и его контакты K1.1 замкнут исполнительную цепь. На нагрузку поступит напряжение питания от батареи G2 и лампа HL1 засветится. Если разомкнуть цепь выключателем SA1, то с реле K1 будет снято напряжение питания и контакты реле K1.1 вновь разомкнуться и лампа HL1 выключится.

Коммутируемые контакты реле могут иметь своё конструктивное исполнение. Так, например, различают нормально-разомкнутые контакты, нормально-замкнутые контакты и контакты на переключение (перекидные). Разберёмся с этим поподробнее.

Нормально разомкнутые контакты

Нормально разомкнутые контакты – это контакты реле, которые находятся в разомкнутом состоянии до тех пор, пока через катушку реле не потечёт ток. Говоря проще, когда реле выключено, контакты тоже разомкнуты. На схемах реле с нормально-разомкнутыми контактами обозначается вот так.

Нормально замкнутые контакты

Нормально замкнутые контакты – это контакты реле, находящиеся в замкнутом состоянии, пока через катушку реле не начнёт течь ток. Таким образом, получается, что при выключенном реле контакты замкнуты. Такие контакты на схемах изображают следующим образом.

Переключающиеся контакты

Переключающиеся контакты – это комбинация из нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов. У переключающихся контактов есть общий провод, который переключается с одного контакта на другой.

Современные широко распространённые реле, как правило, имеют переключающиеся контакты, но могут встречаться и реле, которые имеют в своём составе только нормально-разомкнутые контакты.

У импортных реле нормально-разомкнутые контакты реле обозначаются сокращением N.O. А нормально-замкнутые контакты N.C. Общий контакт реле имеет сокращение COM. (от слова common – «общий»).

Теперь обратимся к параметрам электромагнитных реле.

Параметры электромагнитных реле.

Как правило, размеры самих реле позволяют наносить на корпус их основные параметры. В качестве примера, рассмотрим импортное реле Bestar BS-115C. На его корпусе нанесены следующие надписи.

COIL 12VDC – это номинальное напряжение срабатывания реле (12V). Поскольку это реле постоянного тока, то указано сокращённое обозначение постоянного напряжения (сокращение DC обозначает постоянный ток/напряжение). Английское слово COIL переводится как «катушка», «соленоид». Оно указывает на то, что сокращение 12VDC имеет отношение к катушке реле.

Далее на реле указаны электрические параметры его контактов. Понятно, что мощность контактов реле может быть разная. Это зависит как от габаритных размеров контактов, так и от используемых материалов. При подключении нагрузки к контактам реле нужно знать мощность, на которую они рассчитаны. Если нагрузка потребляет мощность больше той, на которую рассчитаны контакты реле, то они будут нагреваться, искрить, «залипать». Естественно, это приведёт к скорому выходу из строя контактов реле.

Для реле, как правило, указываются параметры переменного и постоянного тока, которые способны выдержать контакты.

Так, например, контакты реле Bestar BS-115C способны коммутировать переменный ток в 12А и напряжение 120V. Эти параметры зашифрованы в надписи 12А 120VAC (сокращение AC обозначает переменный ток).

Также реле способно коммутировать постоянный ток силой 10А и напряжением 28V. Об этом свидетельствует надпись 10A 28VDC. Это были силовые характеристики реле, точнее его контактов.

Потребляемая мощность реле.

Теперь обратимся к мощности, которую потребляет реле. Как известно, мощность постоянного тока равна произведению напряжения (U) на ток (I): P=U*I. Возьмём значения номинального напряжения срабатывания (12V) и потребляемого тока (30 mA) реле Bestar BS-115C и получим его потребляемую мощность (англ. — Power consumption).

Таким образом, мощность реле Bestar BS-115C составляет 360 милливатт (mW).

Есть ещё один параметр – это чувствительность реле. По своей сути, это и есть мощность потребления реле во включённом состоянии. Понятно, что реле, которому требуется меньше мощности для срабатывания, является более чувствительным по сравнению с теми, которые потребляют большую мощность. Такой параметр, как чувствительность реле, особенно важен для устройств с автономным питанием, так как включенное реле расходует заряд батарей. К примеру, есть два реле с потребляемой мощностью 200 mW и 360 mW. Таким образом, реле мощностью 200 mW обладает большей чувствительностью, чем реле мощностью 360 mW.

Как проверить реле?

Электромагнитное реле можно проверить обычным мультиметром в режиме омметра. Так как обмотка катушки реле обладает активным сопротивлением, то его можно легко измерить. Сопротивление обмотки реле может варьироваться от нескольких десятков ом (Ω), до нескольких килоом (kΩ). Обычно самое низкое сопротивление обмотки имеют миниатюрные реле, которые рассчитаны на номинальное напряжение 3 вольта. У реле, номинальное напряжение которых составляет 48 вольт, сопротивление обмотки намного выше. Это прекрасно видно по таблице, в которой указаны параметры реле серии Bestar BS-115C.

| Номинальное напряжение (V, постоянное) | Сопротивление обмотки (Ω ±10%) | Номинальный ток (mA) | Потребляемая мощность (mW) |

| 3 | 25 | 120 | 360 |

| 5 | 70 | 72 | |

| 6 | 100 | 60 | |

| 9 | 225 | 40 | |

| 12 | 400 | 30 | |

| 24 | 1600 | 15 | |

| 48 | 6400 | 7,5 |

Отметим, что потребляемая мощность всех типов реле этой серии одинакова и составляет 360 mW.

Электромагнитное реле является электромеханическим прибором. Это, наверное, является самым большим плюсом и в то же время весомым минусом.

При интенсивной эксплуатации любые механические части изнашиваются и приходят в негодность. Кроме этого, контакты мощных реле должны выдерживать огромные токи. Поэтому их покрывают сплавами драгоценных металлов, таких как платина (Pt), серебро (Ag) и золото (Au). Из-за этого качественные реле стоят довольно дорого. Если ваше реле всё-таки вышло из строя, то замену ему можно купить здесь.

К положительным качествам электромагнитных реле можно отнести устойчивость к ложным срабатываниям и электростатическим разрядам.

Источник

12 схем автоматического реле (температура, звук, свет, влажность)

Релейные схемы используются в системах авторегулирования: для поддержания заданной температуры, освещенности, влажности и т.д. Подобные схемы, как правило, похожи и в качестве обязательных узлов содержат датчик, пороговую схему и исполнительное или индикаторное устройство (см. список литературы).

Релейные схемы реагируют на превышение контролируемого параметра над заданным (установленным) уровнем и включают исполнительное устройство (реле, электродвигатель, тот или иной прибор).

Также возможно оповещение звуковым или световым сигналом о факте выхода контролируемого параметра за пределы допустимого уровня.

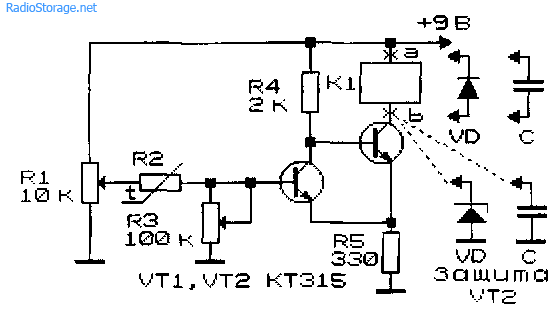

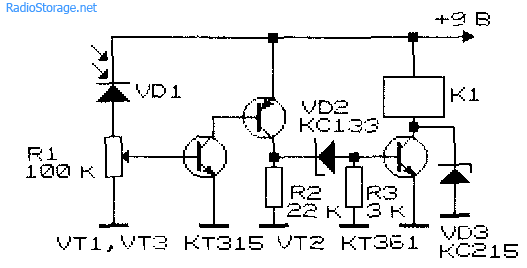

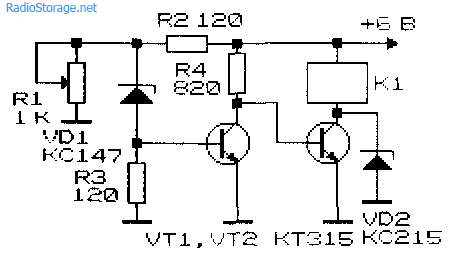

Термореле на транзисторах

Термореле (рис. 1) выполнено на основе триггера Шмитта. В качестве датчика температуры используется терморезистор (резистор, сопротивление которого зависит от температуры).

Потенциометр R1 устанавливает начальное смещение на терморезисторе R2 и потенциометре R3. Его регулировкой добиваются срабатывания исполнительного устройства (реле К1) при изменении сопротивления терморезистора.

Рис. 1. Схема простого термореле на транзисторах.

В качестве нагрузки в этой и других схемах этой главы может быть использовано не только реле, но и слаботочная лампа накаливания.

Можно включить светодиод с последовательным токоограничивающим резистором величиной 330. 620 Ом, генератор звуковых колебаний, электронную сирену и т.д.

При использовании реле контакты последнего могут включать любую электрически изолированную от цепи датчика нагрузку: нагревательный элемент либо, напротив, вентилятор.

Для защиты выходного транзистора от импульсов напряжения, возникающих при коммутации обмотки реле (индуктивной нагрузки), необходимо включать параллельно обмотке реле полупроводниковый диод.

Так, на рис. 1 анод диода должен быть соединен с нижним по схеме выводом обмотки реле, катод — с шиной питания. Вместо диода с тем же результатом может быть подключен стабилитрон или конденсатор.

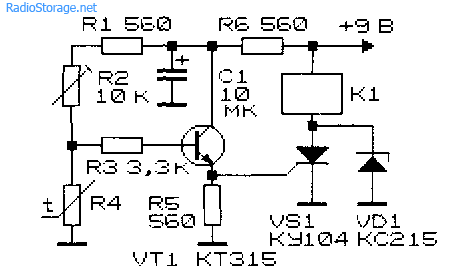

Термореле на тиристоре

Термореле [МК 6/82-3] (рис. 2) имеет выходной каскад с самоблокировкой на тиристоре.

Рис. 2. принципиальная схема термореле на транзисторе и тиристоре.

Это приводит к тому, что после срабатывания схемы выключить сигнализацию можно только после кратковременного отключения питания устройства.

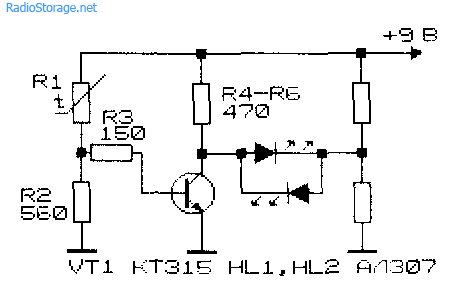

Простой термоиндикатор

Термореле (рис. 3), или, говоря точнее, термоиндикатор, выполнен по мостовой схеме [ВРЛ 83-24]. Когда мост сбалансирован, ни один из светодиодов не светится. Стоит температуре повыситься, включится один из светодиодов.

Рис. 3. Принципиальная схема простого термо-индикатора на одном транзисторе и светодиодах.

Если температура, напротив, понизится, загорится другой светодиод. Чтобы различать, в какую сторону изменяется температура, для индикации ее повышения можно использовать светодиод красного свечения, а для индикации понижения — светодиод желтого (или зеленого) свечения. Для балансировки схемы вместо резистора R2 лучше включить потенциометр.

Фотореле на транзисторах

Фотореле (рис. 4) отличается от термореле (рис. 16.1) тем, что вместо терморезистора использован фоточувствительный прибор (фотодиод или фотосопротивление).

Рис. 4. Принципиальная схема простого фото-реле на транзисторах.

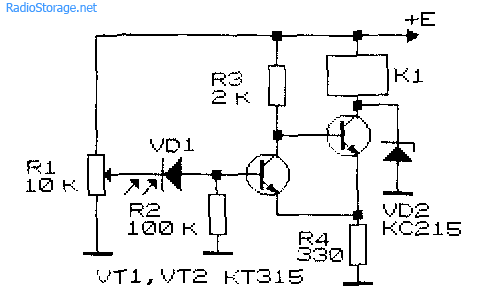

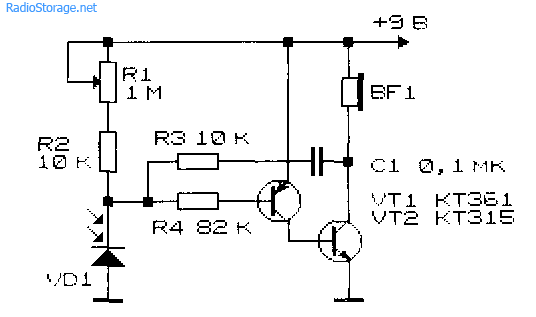

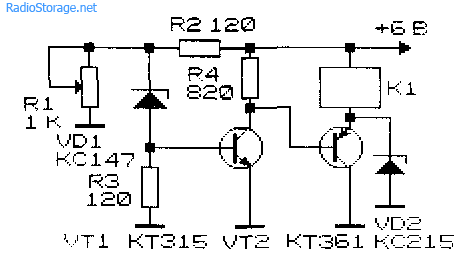

Фотореле с двухкаскадным усилителем

Схема фотореле, показанная на рис. 5, содержит двухкаскадный усилитель постоянного тока, выполненный на транзисторах разного типа проводимости.

Рис. 5. Принципиальная схема фотореле с двухкаскадным усилителем.

При изменении электрического сопротивления фотодиода и, соответственно, смещения на базе транзистора VT1, увеличится коллекторный ток выходного транзистора усилителя VT2, и напряжение на резисторе R2 возрастет.

Как только это напряжение превысит напряжение пробоя порогового элемента — полупроводникового стабилитрона VD2, включится оконечный каскад на транзисторе VT3, управляющий работой исполнительного механизма (реле).

Использование в схеме порогового элемента (полупроводникового стабилитрона) повышает четкость срабатывания фотореле.

Фотореле со звуковой сигнализацией

Фотореле (рис. 6) является таковым не в полной мере, поскольку реагирует на изменение освещенности плавным изменением частоты генерируемых колебаний [B.C. Иванов].

Рис. 6. Принципиальная схема фотореле со звуковой сигнализацией.

В то же время это устройство может работать совместно с измеряющими частоту приборами, частотно-избирательными реле, сигнализировать высотой звукового сигнала об изменении освещенности, что может быть весьма актуально для слабовидящих.

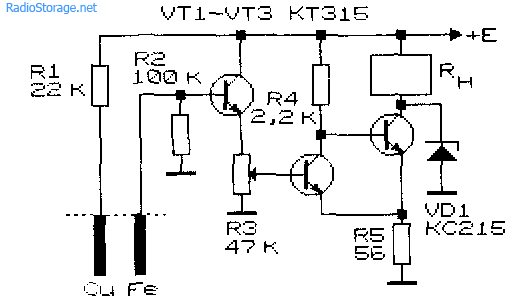

Схема реле влажности, реле уровня жидкости

Реле влажности или реле уровня жидкости (рис. 7) так же, как и некоторые из вышеприведенных схем выполнено на основе триггера Шмитта [МК 2/86-22].

Рис. 7. Принципиальная схема реле влажности, реле уровня жидкости.

Порог срабатывания устройства устанавливают регулировкой потенциометра R3. Контакты датчика влажности выполнены в виде медного (Си) и железного (Fe) стержней, погруженных в землю.

При изменении содержания влаги в земле электропроводность среды и сопротивление между электродами меняются. С увеличением смещения на базе транзистора VT1 он открывается.

Коллекторный и эмиттерный токи транзистора возрастают, что приводит к росту напряжения на потенциометре R3 и, соответственно, к переключению триггера.

Реле срабатывает. Устройство может быть настроено на уменьшение электропроводности земли ниже заданной нормы. Тогда, при срабатывании исполнительного устройства, включается система автоматического полива земли (растений).

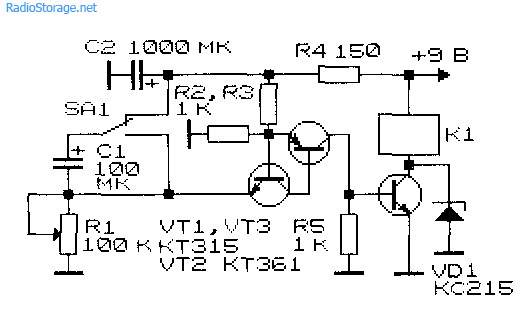

Реле времени

Реле времени (рис. 8) описано в книге П. Величкова и В. Христова (Болгария). Кратковременное нажатие на кнопку SA1 разряжает времязадающий конденсатор С1 и устройство начинает «отсчет времени».

Рис. 8. Принципиальная схема реле времени на транзисторах.

В процессе заряда конденсатора напряжение на его обкладках плавно увеличивается. В итоге, через некоторое время реле сработает, и включится исполнительное устройство.

Скорость заряда конденсатора, а, следовательно, и время выдержки (время экспозиции) можно изменять потенциометром R1. Реле обеспечивает максимальное время экспозиции до 10 сек при указанных на схеме параметрах элементов. Это время может быть увеличено за счет увеличения емкости конденсатора С1, либо сопротивления потенциометра R1.

Стоит отметить, что для столь простых схем «аналоговых» таймеров стабильность временного интервала невелика. Кроме того, нельзя до бесконечности наращивать емкость времязадаю-щего конденсатора, поскольку заметно возрастает его ток утечки.

Такой конденсатор неприемлем в схемах «аналоговых» таймеров. Существенно увеличить время экспозиции за счет сопротивления потенциометра R1 также нельзя, поскольку входное сопротивление последующих каскадов, если только они не выполнены на полевых транзисторах, невелико.

Аналоговые таймеры (реле времени) широко используют при фотопечати, для задания времени выполнения каких-либо процедур. Эти устройства используются, например, для получения воды, ионизированной серебром.

Реле что реагирует на уровень напряжения

Реле напряжения (рис. 9, 10) используются для контроля заряда или разряда элементов питания, аккумуляторов, контроля напряжения питания, поддержания напряжения на заданном уровне. Схемы, описанные в книге П. Величкова и В. Христова, предназначены для контроля разряда (рис. 9) или перезаряда (рис. 10) аккумулятора.

Рис. 9. Принципиальная схема реле для контроля разряда аккумулятора.

Рис. 10. Принципиальная схема реле для контроля перезаряда аккумулятора.

При необходимости напряжение срабатывания этих устройств может быть изменено. Порог срабатывания задается типом стабилитрона. Для изменения в небольших пределах порога срабатывания подобных реле последовательно со стабилитроном можно включать 1 — 3 германиевых Щ9) или кремниевых (КД503, КД102) диодов в прямом направлении.

Катоды диодов должны «смотреть» в сторону базы входного транзистора. Германиевый диод смещает порог срабатывания примерно на 0,3 В, а кремниевый — на 0,5 В.

Для цепочки из двух, трех диодов эти значения удваиваются (утраиваются). Промежуточные значения напряжений можно получить при последовательном включении германиевого и кремниевого диодов (0,8 В).

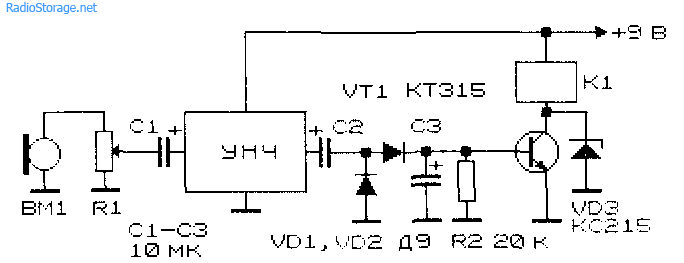

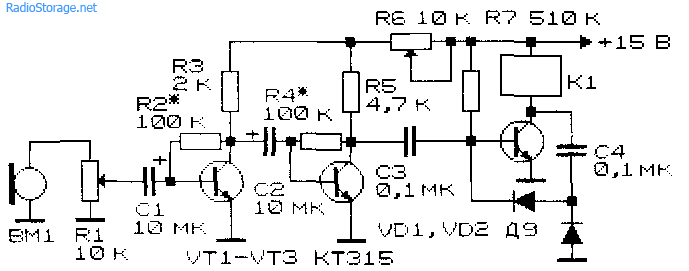

Акустическое реле

Акустическое реле (рис. 11, 12) используют для контроля уровня шума, а также в составе систем охранной сигнализации [Б.С. Иванов, М 2/96-13]. Помимо прочего, такие схемы часто используют в системах связи — в устройствах голосового управления каналом связи.

Рис. 11. Принципиальная схема акустического реле.

Рис. 12. Принципиальная схема акустического реле на транзисторах.

Так, при разговоре автоматически и без вмешательства оператора происходит переключение радиостанции или линии связи с приема на передачу. Устройство содержит датчик звукового сигнала — микрофон, в качестве которого можно использовать обычный микротелефонный капсюль, усилитель низкой частоты, детектирующее и исполняющее (релейное) устройство.

Коэффициент усиления УНЧ определяет чувствительность акустического реле. На микрофон может быть установлен звукоулавливающий рупор для повышения направленных свойств акустического реле. Резонансный фильтр, включенный после УНЧ, позволяет акустическому реле реагировать только на звук определенной частоты и игнорировать остальные звуки.

Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003.

Источник