- Большая Энциклопедия Нефти и Газа

- Подготовительно-заключительные работы

- Порядок работы

- Нефтяная промышленность

- Поиск по этому блогу

- вторник, 27 марта 2018 г.

- Технологический цикл подземного ремонта и назначение каждого его этапа. Технологическое обеспечение подготовительных работ. Подготовительные работы для организации выполнения ремонта скважин. Монтажные работы, ПЗР.

- Пзр в бурении расшифровка

- Что такое прибор релейной защиты ПЗР и каковы его функции.

- Аббревиатуры нефти и газа | Различные вопросы коллегам

- Разработка нормативной карты на производство буровых работ в эксплуатационном бурении

- Совершенствование технических средств для проведения ГРП в боковых стволах скважин — Бурение и Нефть

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Подготовительно-заключительные работы

УБТ, которое приходится собирать и разбирать в процессе проводки скважины; 27 — время в мин на подготовительно-заключительные работы при разборке бурильных труб в скважине; ip — число всех случаев разборок бурильных труб; 3 5 — время на разборку бурильных труб при подъеме из скважины ( норма на одну трубу) в мин; гтр. [32]

Для расчета нормы времени на данную операцию необходимо определить затраты времени на отдых, обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительные работы . [33]

Годовой прирост определяли из расчета, что по каждой скважине в год будет проведено три цикла паротепловых обработок, включающих подготовительно-заключительные работы ( 5 сут), закачку пара ( 30 сут), пропитку и выравнивание температуры призабойной зоны ( 5 сут) и эксплуатацию скважины на повышенном дебите ( 70 сут), т.е. продолжительность каждого цикла составит 110 сут. [34]

Теп — время, затрачиваемое на спуско-подъемные операции по балансу времени бурения, час; Побщ — общее оличество долблений; пзр — время на подготовительно-заключительные работы за один рейс, час. [35]

Рабочий период состоит из операционного цикла, в который входят основные технологические и вспомогательные операции по транспортировке предметов труда, контролю, комплектации изделий или его узлов, подготовительно-заключительные работы . [36]

Фотография рабочего времени дает возможность изучить загруженность исполнителя ( исполнителей) и оборудования; выявить потери рабочего времени и разработать конкретные мероприятия по их устранению; определить нормативы времени на подготовительно-заключительные работы , на обслуживание рабочего места, на перерывы в работе, а также общую продолжительность оперативного времени. [37]

На заключительном этапе фотографии анализируется фактический баланс времени и разрабатываются конкретные мероприятия по ликвидации всех потерь рабочего времени; изыскиваются возможности увеличения продолжительности основной работы, устанавливаются необходимые затраты времени на вспомогательные, подготовительно-заключительные работы , обслуживание рабочего места, а также на отдых рабочего. [38]

Нормы времени на смену долот и турбобуров, наращивание труб, сборку и разборку инструмента, измерительные работы, спуск обсадных труб и перфорацию устанавливают путем хрономегражных исследований, а на ремонтные и подготовительно-заключительные работы перед цементированием и после него по фотографии производственного процесса. Время, необходимое для закачки цементного раствора, определяют расчетным путем, а на затвердение цемента — на основе лабораторных опытов. [39]

В справочнике ЕНВ даны также нормы времени на промывку про-бэк различными промывочными агрегатами при прямой промывке вэдой или нефтью без применения и с применением насадок и обратной промывке водой или нефтью, а также нормы на подготовительно-заключительные работы . [40]

В разделе Крепление скважин учитываются затраты времени на промывку и проработку ствола скважины перед спуском колонны ( кондуктора, промежуточной, эксплуатационной); подготовительные работы перед спуском обсадных труб ( укладка труб, замер, опрессовка, шаблонирование); спуск обсадных колонн; промывку перед заливкой цемента; подготовительно-заключительные работы к цементированию колонн; цементирование; ожидание затвердения цемента ( ОЗЦ); разбуривание цементной пробки в колонне; опрессовку колонны на герметичность. [41]

Подземный ремонт скважин предполагает выполнение определенного объема подготовительно-заключительных работ и работ по производству основного процесса при каждом виде ремонта, а также некоторых вспомогательных работ. Причем подготовительно-заключительные работы могут быть связаны с началом и окончанием подземного ремонта, началом смены и с началом и окончанием основных процессов. Нормативную продолжительность подготовительно-заключительных работ определяют суммированием норм времени на отдельные, предусмотренные технологией Виды работ. [42]

При расчете норм труда необходимо иметь в виду следующее. Время на подготовительно-заключительные работы как по содержанию, так и по продолжительности зависит от структуры производственного процесса и форм организации труда. Устанавливая нормы этого времени, необходимо исходить из такой организации труда, при которой подготовка рабочего места и оборудования по возможности производилась бы в междусменные или другие перерывы. В геологоразведочных работах подготовительно-заключительное время, как правило, определяется на рабочую смену. В отдельных случаях, в частности в подсобно-вспомогательном производстве, подготовительно-заключительное время может рассчитываться на партию изготовляемой продукции или в процентах к оперативному времени. [43]

В основном производстве нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий при обслуживании технологических установок к подготовительно-заключительному относят время на осмотр и опробование оборудования, проверку наличия и состояния противопожарных средств и инвентаря, проводимые в начале и конце смены. Затраты времени на вспомогательные и подготовительно-заключительные работы должны быть минимальными. [45]

Источник

Порядок работы

Требования к проведению работ изложены в “Технической инструкции по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин”

Основной задачей оператора-технолога является получение достоверной информации о процессе бурения с целью предупреждения аварий и осложнений. К аварийным ситуациям относятся: выбросы пластового флюида, катастрофическое поглощение бурового раствора и гидроразрывы пласта, прихваты, сломы, обрывы бурильного инструмента. К нежелательным ситуациям относятся всевозможные нарушения технологического процесса бурения и нерациональная отработка долот.

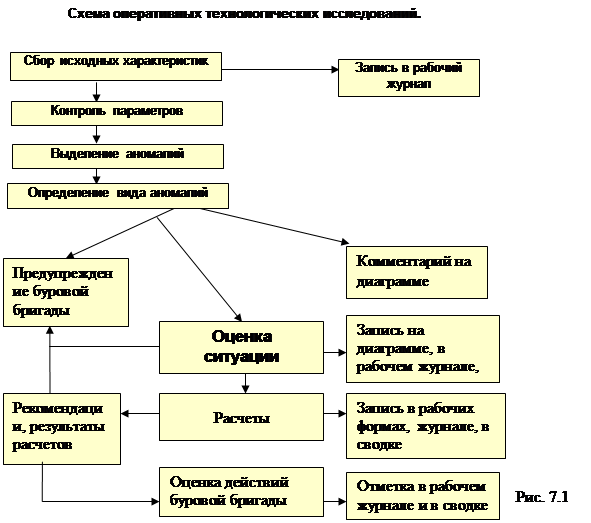

Работа оператора заключается в измерении и регистрации параметров, выделении аномалий параметров – выдаче предупреждений бурильщику, оценке ситуации – выдаче рекомендаций и соответствующем оформлении материалов Рис. 7.1

|

. Для решения этих задач в распоряжении оператора оборудование станции и программное обеспечение реальновременного сбора данных и последующей обработки.

Далее описана последовательность действий оператора с начала нового рейса.

(см. Приложение 3). Последовательность работы привязана к этапам строительства скважины.

ПЗР

Во время ПЗР:

· проверить данные по долоту ;

· проверить и, если необходимо, скорректировать данные по раствору;

· проверить список инструмента;

· включить Хроматограф и Суммарный газоанализатор;

· проверить наличие сигналов с датчиков и калибровки;

В процессе работы оператор-технолог должен использовать различные экраны рабочей программы, максимально отражающие особенности ситуации, происходящей в данный момент времени на буровой.

Во время смены режима работ БУРЕНИЕ -> СПО в программе Realtime автоматически меняется набор экранов. Поэтому во время работы в каждом из режимов оператор должен создать для работы определенный набор экранных форм (пункт меню “Экраны”).

Источник

Нефтяная промышленность

Поиск по этому блогу

вторник, 27 марта 2018 г.

Технологический цикл подземного ремонта и назначение каждого его этапа. Технологическое обеспечение подготовительных работ. Подготовительные работы для организации выполнения ремонта скважин. Монтажные работы, ПЗР.

1. подготовительные работы

а) подготовка скв-ны к проведению ремонта,

б) подготовка оборудования и инструмента

— транспортные – доставка на скв-ну наземного и подземного оборудования, механизмов, инструмента и пр.

— подготовительные – монтаж оборудования и развертывание агрегатов на площадке у скв-ны, подготовка его к работе, обвязка, опробование.

— заключительные – свертывание комплекса оборудования и подготовка к транспорту, рекультивация и пр.

Состав работ при монтаже подъемного агрегата и другого оборудования

Наименование вида работ

1 Планировка рабочей зоны (согласно утвержденной схеме подземных коммуникаций)

2 Заворот штопоров

3 Копка ям для временного фундамента под подъемный агрегат

4 Монтаж подъемного агрегата

5 Монтаж насоса 9МГР к подъемному агрегату и его обвязка

6 Монтаж ГИВ (МС – 132)

7 Монтаж передвижных приемных мостков

8 Монтаж передвижной рабочей площадки

9 Установка желобной емкости

10 Установка инструментальной будки

11 Установка культбудки

12 Установка передвижной электростанции (при ремонте неэлектрифицированных скважин)

13 Монтаж тросовой подвески с электрокабелем

14 Подключение РУ04КВ к электросети или электростанции

15 Подключение культбудки к РУ04КВ

16 Установка антенны для рации

2. собственно ремонт. заключается в доставке к заданной зоне ствола скв-ны необходимого оборудования и выполнения определенных технических манипуляций

— с помощью спец. спускаемой колонны труб,

— на кабеле или канате,

— путем нагнетания жидких материалов

СПО заключ-ся в извлечении и спуске лифтовых колонн

Грузоподъемное оборуд-ие имеет вышку или мачту, оснащ. талевой системой и лебедку. Талевая система включает неподв. кронблок, установл. на верху вышки (мачты) и подвижный талевый блок, ч/з шкивы которых пропущен талевый канат. К талевому блоку присоединяется крюк, к которому подвешивается колонна труб или штанг.

Если при ремонтных работах необходима промывка, к подъемному крюку подвешивают вертлюг. Элеватор – инструмент для захвата и удержания на весу труб (трубный) или штанг (штанговый) в процессе СПО. Спайдер – предназначен для удержания колонны захваченной за тело трубы . Штропы служат для подвески элеваторов к крюку талевой системы. Ключи используют для свинчивания и отвинчивания труб при СПО.

Противовыбросовое оборудование устанавливается на устье с целью предотвращения проникновения в атмосферу газа или ж-ти находящихся в скв-не в полости

Вертлюг обеспечивает поддержание на весу и свободное вращение колонны труб с одновременной подачей внутрь нее промывочной жидкости к забою скважины.

Источник

Пзр в бурении расшифровка

Что такое прибор релейной защиты ПЗР и каковы его функции.

Для чего нужен ПЗР, функции, которые он выполняет, кому выгодна его установка?

Прибор ПЗР представляет собой программируемое устройство защитного отключения. В щит устройства ПЗР устанавливают автоматический выключатель, цифровой блок управления, магнитный пускатель и реле. Прибор устанавливают с целью:

1) Ограничения потребляемой мощности. Когда потребляемая абонентом мощность за единицу времени превышает установленное электросетями значение, устройство ПЗР переходит в периодический режим включения, выключения питания, до тех пор, пока потребитель не примет меры по устранению перегрузки. Время включения и отключения запрограммировано в цифровом блоке. Как только нагрузка станет ниже установленного значения, отключения прекратятся и ПЗР перейдет в нормальный режим.

2) Защита от превышения напряжения сети сверх допустимых значений. Если напряжение в сети подскакивает выше допустимого значения, ПЗР автоматически отключает подачу энергии на заданное время. По истечении упомянутого интервала, устройство вновь подключит потребителя к сети и если напряжение не стабилизировалось, вновь отключит сеть. Получается, что прибор нужен не только для обеспечения безопасности подающей электроэнергию подстанции, но и для защиты всевозможных бытовых приборов и оргтехники от скачков напряжения.

3) Защита от короткого замыкания. В блок ПЗР установлен автоматический выключатель, который и отключает подачу электроэнергии при возникновении в сети потребителя короткого замыкания. После устранения неполадок в сети, по средствам автомата, питание подается вновь.

4) Повышение качества электроэнергии. Так как ПЗР обеспечивает более равномерное разделение нагрузки среди потребителей, последние оказывают меньшее влияние на качество электроэнергии.

5) Защита от тока утечки. В случае появления в сети потребителя токов утечки, превышающих номинальный отключающий дифференциальный ток, устройство отключит потребителя от сети на время паузы отключения. После этого промежутка времени устройство включается, однако если неполадка, приводящая к появлению тока утечки не устранена, устройство снова отключит потребителя. Данная функция работает как УЗО при настройке на ток утечки 30ма. Приборы защиты релейные бывают однофазные и трехфазные, размещаются на опорах воздушных электрических линий, в помещениях, в силовых и распределительных щитах при температурах от -40° C до +45° C и уровне относительной влажности до 98% (при температуре +25° C).

Аббревиатуры нефти и газа | Различные вопросы коллегам

при капитальном ремонте скважин:

КРС капитальный ремонт скважины

ВЦ восстановление циркуляции

ДМШУ депрессионный металло-шламоуловитель

ЖГ жидкость глушения

ЗБ(Г)С забуривание боковых (горизонтальных) стволов

ЛГПП ликвидация гидратно-парафиновой пробки

ОЗЦ ожидание затвердевания цемента

ОР ожидание реагирования

ОТСК определение технического состояния колонны

ОЦ отсутствие циркуляции

РИР ремонтно-изоляционные работы

СИ селективная изоляция

ЦКОД циркуляционный клапан одноразового действия

при гидродинамических исследованиях:

ГДИ гидродинамические исследования

Altр альтитуда ротора

Qж, (н), (в) дебит жидкости, (нефти), (воды)

ВНК водонефтяной контакт

ВНР водонефтяной раздел

ГВР газоводяной раздел

ГНР газонефтяной раздел

ИД индикаторная диаграмма

КВД кривая восстановления давления

КВУ кривая восстановления уровня

КПД кривая падения давления

Нд динамический уровень

Нз глубина забоя

Нкр глубина кровли пласта

Нст статический уровень

Рб буферное давление

Рзаб забойное давление

Рзатр эатрубное давление

Рпл пластовое давление

dL удлинение ствола скважины

Гф газовый фактор

Рнас давление насыщения

при работе с пластом:

АСПО асфальто-смолисто-парафиновые отложения

ВПП выравнивание профиля приемистости

ВУС вязко-упругая система

ГКО (В) глинокислотная обработка (ванна)

ГПП гидропескоструйная перфорация

ГРП гидравлический разрыв пласта

ГТМ геолого-технические мероприятия

ЗКП(Ц) заколонный переток (циркуляция)

ИДН интенсификация добычи нефти

МУН методы увеличения нефтеотдачи

ОВП ограничение водопритоков

ОПЗ обработка призабойной зоны

ПАВ поверхностно-активные вещества

ПЗП призабойная зона пласта

ПНП повышение нефтеотдачи пластов

ППД поддержание пластового давления

СКО(В) солянокислотная обработка (ванна)

УВ углеводороды

КИН коэффициент извлечения нефти

ВНФ водо-нефтяной фактор

ВНЗ водо-нефтяная зона

ЧНЗ чисто-нефтяная зона

при геофизмческих исследованиях:

ГИС геофизические исследования скважин

АДС аккумулятор давлений скважинный

АКЦ акустический цементомер

ВП118 взрывной пакер

ГИС-1 профиль отдачи фонтанирующей скважины

ГИС-2 профиль отдачи при работе с компрессором

ГИС-3 профиль приемистости нагнетательной скважины

КИИ комплекc испытателя пластов

ПВР прострелочно-взрывные работы

ПГД БК пороховой генератор давлений

ПГМШ-146 перфоратор гидромеханический щелевой

ПК105 перфоратор кумулятивный

ПС-112 перфоратор сверлящий

ТГХВ термо-газо-химическое воздействие

УГИС устройство геофизического исследования скважин

УЗВ ультрозвуковой вибратор

ФКД фазокорелляционная диаграмма

Разработка нормативной карты на производство буровых работ в эксплуатационном бурении

1. Теоретические аспекты исследуемой проблемы

1.1. Общая характеристика бурового предприятия

1.2. Структура и предмет деятельности бурового предприятия

1.3. Состав наряда на производство буровых работ

1.4. Составление нормативной карты

2. Проектная часть (Составление нормативной карты по каждому долблению)

2.1. Расчет нормативного времени на механическое бурение

2.2. Расчет времени на СПО

2.3. Расчет нормативного времени на смену долота

2.4. Время на ПЗР

2.5. Нормативное время на прочие вспомогательные работы

2.6. Прием и сдача вахты

2.7. Ремонтные работы

2.8. Расчет основных показателей

Строительство скважин представляет собой сложный комплекс различных в технологическом отношении производственных процессов, входящих в производственный цикл.

Наибольший удельный вес в затратах времени на строительство скважин занимает процесс бурения и крепления скважин. Техническое нормирование этого процесса осуществляют по отдельным составляющим его рабочим процессам, отличающимися между собой технологией: механическому бурению, спускоподъемным операциям, промывке скважин, спуску обсадных труб и т.д.

Общие затраты рабочего времени на проходку скважины в первую очередь зависят от показателей работы долота на забое, что требует правильного установления технически обоснованных норм на механические бурение. При нормировании механического бурения устанавливают два основных вида норм: норму времени на разрушение 1 м породы в часах и норму времени проходки в метрах на одно долото.

Для нормирования процесса механического бурения характерна необходимость учета большого числа факторов, влияющих на его продолжительность: конструкции и диаметра долота и нагрузки на него, скорости вращения инструмента. Поэтому при разработке норм на механическое бурение изучают и анализируют большой фактический материал о показателях работы долот разных типов и размеров на забое и о применяемых режимах бурения.

Внедрение передовых методов и экономических приемов труда при механическом бурении, спуско-подъемных операциях, креплении скважин, вспомогательных и ремонтных работах при проводке скважин должно обеспечиваться:

1. Своевременной и качественной подготовкой рабочего места и обеспеченностью необходимым инструментом и материалами.

2. Конкретным определением круга обязанностей буровой бригады в целом и каждого члена буровой вахты в отдельности.

3. Изучением и распространением передового опыта работы

4. Производственным использованием рабочего времени за счет совмещения профессий и перекрытия работы

5. Внедрение новой техники и технологии

6. Улучшение условий труда

7. Применение инструктивных карт передовых приемов работы

8. Повышением квалификации членов буровой бригады

Учитывая весь объем материалов и данных и составляют нормативную карту .

Именно составление нормативной карты предусматривает установление последовательности выполнения отдельных операций процесса бурения скважины и определение суммарной нормативной продолжительности механического бурения, спуска и подъема инструмента, смены долот, подготовительно-заключительных работ, работ по креплению, ремонтных и прочих работ и по ней определяется нормативная продолжительность бурения и крепления скважины.

1. Теоретические аспекты исследуемой проблемы

1.1 Общая характеристика бурового предприятия

Материально-техническое обеспечение строительства скважин осуществляется производственным объединением через Управление производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования. Оборудование и материалы, полученные от поставщиков, должны поставляться Управлением производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования генеральному подрядчику на место производства работ комплектными и пригодными для использования, в соответствии с техническими условиями и ГОСТами. Условия и сроки поставки оборудования и материалов генеральному подрядчику определяются хозяйственным законодательством и заключенным договором.

Материальным условием производства буровых работ являются основные производственные фонды, которые в соединении с рабочей силой определяют производственную мощность буровых предприятий. Основные фонды буровых предприятий делятся на производственные, то есть средства труда, участвующие в процессе производства или способствующие его осуществлению, и непроизводственные.

Совершенствование технических средств для проведения ГРП в боковых стволах скважин — Бурение и Нефть

(495) 979-13-33, (495) 971-65-84, (925) 384-93-11, (909) 670-44-09, тел./факс: (499) 613-93-17

Sophistication of technical means of conducting hydraulic fracturing of formation (HFF) in side bores of wells

V. TOROPYNIN, V. VANIFATYEV, S. TERENTYEV, ZERS STC Co., Ltd.

В настоящее время эксплуатационный фонд нефтяных скважин в России составляет порядка 160 тыс. скважин, из них в бездействии находится более 26 тыс., причем в ряде нефтегазодобывающих компаний бездействующий фонд достигает 30% и более от эксплуатационного. При этом значительная часть эксплуатационного фонда на крупных нефтяных месторождениях Западной Сибири, Урало-Поволжья и других регионов России находится на завершающей стадии разработки.

Presentation of self-packing sealing devices (developed by ZERS Co.) for conducting HFF in side bores, cased with 102mm diameter tail pipes.

Эксплуатация скважин на данной стадии характеризуется высокой обводненностью продуктивных пластов и ухудшением их коллекторских свойств, снижением производительности скважин и пластовых давлений, высокой степенью выработанности запасов и вовлечением в разработку месторождений и эксплуатационного фонда с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Все это, в значительной степени, осложняет усилия нефтяных компаний по поддержанию запланированных уровней добычи.

С целью сокращения неработающего фонда скважин и эффективного решения ряда вышеуказанных проблем нефтегазодобывающими компаниями с каждым годом интенсивно наращивается строительство горизонтальных скважин и вторых боковых стволов. К примеру, в таких крупных компаниях, как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «ТНК-ВР», к настоящему времени построено и запущено в эксплуатацию более 5000 боковых стволов.

Однако из-за плохих коллекторских свойств пласта на многих месторождениях боковые стволы не всегда дают ожидаемый эффект. В этом случае наиболее эффективным методом увеличения нефтеотдачи является гидравлический разрыв пласта (ГРП), который широко применяется во всех крупных нефтяных компаниях при строительстве боковых стволов.

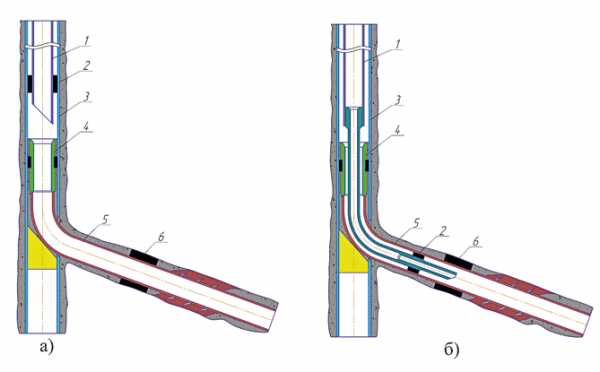

На сегодняшний день на нефтяных и газовых месторождениях России проведение ГРП в боковых стволах осуществляется, как правило, двумя способами, исходя из геолого-технических характеристик скважин и вскрытых продуктивных пластов. Существующие схемы проведения ГРП в боковых стволах и их типовые конструкции показаны на рис. 1.

Рис. 1. Существующие схемы проведения ГРП в боковых стволах скважин:

1 – лифтовая колонна НКТ, 2 – пакер ГРП, 3 – эксплуатационная колонна, 4 – пакер-подвеска хвостовика, 5 – хвостовик, 6 – заколонный пакер

При проведении ГРП по схеме 1а на лифтовой колонне 1 насосно-компрессорных труб (НКТ) в скважину спускается пакер 2 и устанавливается в материнской э/колонне 3 на 150 – 200 м выше головы пакер-подвески 4, которая вместе с хвостовиком 5 и заколонным пакером 6 были зацементированы в процессе строительства бокового ствола скважины.

Схема 1б проведения ГРП отличается тем, что пакер 2 спускается в скважину на составной лифтовой колонне 1 и устанавливается внутри хвостовика 5 на 50 – 100 м ниже головы пакер-подвески 4.

Каждая их этих схем имеет свои преимущества и недостатки.

Схема 1а обеспечивает безаварийное проведение массированных ГРП с прокачкой в пласт более 150 – 200 тонн проппанта, так как изолирующий пакер 2, устанавливаемый в материнской э/колонне 3, имеет проходной канал, достаточно близкий к проходному каналу лифтовой колонны 1. Например, при установке в э/колонне условным диаметром 146 мм проходной канал пакера ГРП имеет диаметр порядка 50 – 54 мм. Такой проходной канал также обеспечивает возможность спуска различных геофизических приборов для исследования интервалов обрабатываемых пластов. Существенным недостатком такого способа является незащищенность материнской колонны от действия высокого давления в интервале от пакер-подвески до изолирующего пакера ГРП, а также возможность разрушения основных узлов и уплотнительных элементов самой пакер-подвески. Учитывая тот факт, что строительство боковых стволов осуществляется, как правило, на старом фонде скважин с изношенными обсадными колоннами, возникает большая вероятность разрывов материнской э/колонны. Все это может привести к большим затратам на последующие ремонтно-изоляционные работы (РИР) в скважине.

Достоинством схемы 1б является то, что при проведении ГРП изолирующий пакер 2 устанавливается в хвостовике 5 и защищает материнскую э/колонну 3 от действия высокого давления. Однако изолирующий пакер имеет небольшой проходной канал, что ограничивает возможности безаварийной прокачки через него больших объемов проппанта. Например, при установке в хвостовиках условным диаметром 102 мм большинство пакеров ГРП имеет проходной канал не более 34 мм. Такой проходной канал ограничивает возможности по спуску в скважину геофизических или иных приборов и проведение работ с применением гибкой трубы.

Оба способа имеют один общий недостаток. Установка и, в особенности, съем механических пакеров, применяемых при ГРП, представляет определенную проблему и в ряде случаев создает аварийную ситуацию на скважине.

Во второй половине 2008 г. специалисты ОАО «НК «Роснефть» и ее дочернего подразделения ООО «РН-Юганскнефтегаз», имея большой практический опыт по проведению массированных ГРП в боковых стволах скважин по схеме 1а и неоднократные при этом случаи разрушения материнской колонны, поставили перед специалистами ООО НТЦ «ЗЭРС» следующую задачу:

1. Для проведения ГРП в боковых стволах, обсаженных хвостовиками диаметром 102 мм, разработать самоуплотняющееся герметизирующее устройство, которое бы устанавливалось в пакер-подвеске и надежно защищало э/колонну диаметром 146 мм от действия высокого давления.

2. Герметизирующее устройство должно обеспечивать суммарную безаварийную прокачку не менее 300 тонн проппанта и выдерживать перепад давления до 70 МПа.

3. Проходной канал герметизирующего устройства должен быть не менее 60 мм.

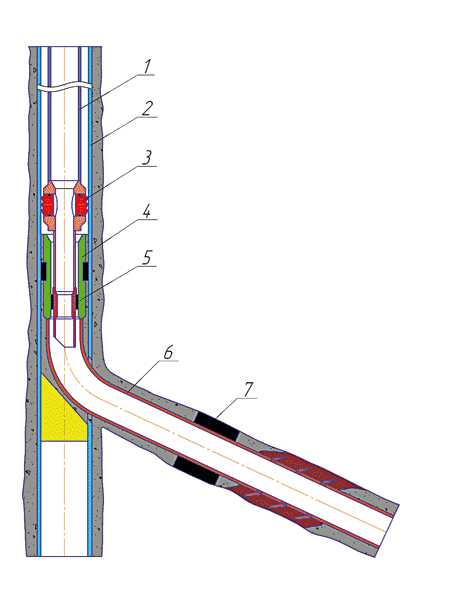

Для решения данной задачи, а также с учетом особенностей конструкций, применяемых в ОАО «НК «Роснефть» и других компаниях пакер-подвесок типа ПХЦЗ конструкции ООО НТЦ «ЗЭРС», была рекомендована схема проведения ГРП (рис. 2), в которой герметизирующее устройство устанавливается в нижнем переводнике пакер-подвески и при этом защищает от высокого давления не только э/колонну, но и важнейшие узлы пакер-подвески.

Рис. 2. Схема проведения ГРП в боковых стволах скважин с применением герметизирующего устройства:

1 – лифтовая колонна НКТ, 2 – эксплуатационная колонна, 3 – гидравлический якорь, 4 – пакер-подвеска хвостовика, 5 – самоуплотняющееся герметизирующее устройство, 6 – хвостовик, 7 – заколонный пакер

Разработка герметизирующего устройства с заданными техническими характеристиками, а также требования ОАО «НК «Роснефть» к оборудованию для крепления боковых стволов потребовали от специалистов ООО НТЦ «ЗЭРС» и завода ОАО «Тяжпрессмаш» проведения модернизации серийно выпускаемых гидравлических пакер-подвесок ПХЦЗ-102/146, в результате которой проходной канал пакер-подвески был увеличен до диаметра 89 мм.

Кроме того, в ООО НТЦ «ЗЭРС», с учетом требований ОАО «НК «Роснефть» к подвескам хвостовика, разработана новая гидромеханическая пакер-подвеска модели ПХГМЦ-102/146-89 с проходным каналом 89 мм (рис. 3). Отличительными особенностями данной пакер-подвески по сравнению с гидравлическими являются:

– возможность гидравлического приведения в действие якорного узла до начала цементирования хвостовика;

– проверка заякоривания подвески путем разгрузки транспортировочной колонны;

– гидравлическое (или механическое) отсоединение установочного инструмента и транспортировочной колонны после цементирования, подъем их на трубу с последующим спуском и разгрузкой на голову подвески для механического приведения в действие пакерного узла.

Рис. 3. Гидромеханическая пакер-подвеска типа ПХГМЦ:

1 – установочный инструмент; 2 – пакерный узел; 3 – якорный узел

Определенным достоинством конструкции данной подвески является наличие в ее верхней части достаточно длинного патрубка-толкателя, через который передается осевая нагрузка на пакерный узел. Это позволит в дальнейшем разрабатывать, при необходимости, герметизирующие устройства для установки в голове подвески с проходным каналом более 70 мм.

Источник