- Порядок расчетов за теплоэнергию при нерабочем приборе учета (ремонт, поверка)

- Расчеты за тепло при согласованной нагрузке и выходе из строя прибора учета

- О новых правилах коммерческого учета тепловойэнергии и теплоносителя

- С.Н.Канев, О новых правилах коммерческого учета тепловойэнергии и теплоносителя

- Коментарии

- Оставить комментарий

- Тематические закладки (теги)

Порядок расчетов за теплоэнергию при нерабочем приборе учета (ремонт, поверка)

| ВОПРОС: Здравствуйте! Сломался узел учета тепловой энергии по дому и не работал 19 дней. Как должна быть рассчитана оплата за потребленное тепло за этот период времени? Спасибо. |

Подскажите пожалуйста, если прибор учета тепловой энергии отправлен на гос. поверку как следует производить начисление за отопление?

В данном случае, согласно согласно п. 21 постановления №124, порядок расчета объема потреблённой теплоэнергии будет следующим:

1. Подпункт «в(2)». Объем коммунального ресурса, поставляемого за расчетный период (расчетный месяц) в многоквартирный дом, в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации:

→ если период работы прибора учета составил более 3 месяцев (для отопления — более 3 месяцев отопительного периода) в течение 3 месяцев после наступления такого события определяется в отношении коммунальных ресурсов, за исключением тепловой энергии, в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, где Vнодн определяется исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, рассчитанного в порядке и случаях, которые предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг, а в отношении тепловой энергии — исходя из среднемесячного объема тепловой энергии, определенного по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, потребленного за отопительный период;

(установить для данного случая надлежащую формулу законодатели, очевидно, сочли излишним, поэтому используем только содержащееся в постановлении текстовое описание)

→ если период работы прибора учета составил менее 3 месяцев, (для отопления — менее 3 месяцев отопительного периода), то в отношении коммунальных ресурсов, за исключением тепловой энергии, определяется в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, а в отношении тепловой энергии — в соответствии с подпунктом «в(1)» настоящего пункта;

(

2. При превышении срока в 3 месяца после выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, объем тепловой энергии, поставляемой в многоквартирный дом, будет определяться по формуле согласно подпункту «в(1)» п. 21 постановления №124 (т.е. по нормативу потребления).

(

Источник

Расчеты за тепло при согласованной нагрузке и выходе из строя прибора учета

В соответствии с п. 114 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», определение количества поставленной/полученной тепловой энергии (в том числе расчетным путем) производится в соответствии с методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На данный момент методика разработана, но официально не утверждена, не согласована Минюстом и не опубликована.

На сегодня также действуют «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» (зарег. Минюстом России 25.09.95, рег. № 954), в которых в соответствии с разделом 3.2 прописана формула для определения количества тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплопотребления.

Между тем, считаем, что правомерность использования данной формулы обоснована разделом IV «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034, а именно:

- При отсутствии в точках учета приборов учета или работы приборов учета более 15 суток расчетного периода определение количества тепловой энергии, расходуемого на отопление и вентиляцию, осуществляется расчетным путем и основывается на пересчете базового показателя по изменению температуры наружного воздуха за весь расчетный период.

- В качестве базового показателя принимается значение тепловой нагрузки, указанное в договоре теплоснабжения.

- Пересчет базового показателя производится по фактической среднесуточной температуре наружного воздуха за расчетный период, принимаемой по данным метеорологических наблюдений ближайшей к объекту теплопотребления метеостанции территориального органа исполнительной власти, осуществляющего функции оказания государственных услуг в области гидрометеорологии.

Какие формулы допускается применять при расчете за полученную тепловую энергию, при ранее согласованной тепловой нагрузке, при выходе из строя прибора коммерческого учета тепловой энергии? Правомерно ли использовать следующую формулу: Qрас = Qмакс ? (18– tср.сут.) / [18–(–18)] ? 24 кал/сут., т. е. на основании максимальной подключенной тепловой нагрузки и среднесуточной температуры наружного воздуха согласно данным метеостанции? При этом в договоре оговорено, что подаваемое в сеть количество тепловой энергии не может отличаться от расчетного среднесуточного в соответствии с согласованным температурным графиком работы котельной в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха более чем на ±3%.

Источник

О новых правилах коммерческого учета тепловойэнергии и теплоносителя

В настоящее время действуют новые Правила коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, взамен старых Правил учета тепловой энергии и теплоносителя от 1995г. Старые Правила прекратили свое существования в декабре 2014г., после введения в действие новых Правил.

Новые правила учета состоят из двух частей:

· Правила коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденные постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013г.

· Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденная Приказом №99/пр. Министерства строительства и ЖКХ РФ от 17.03.2014г., зарегистрированная в Минюсте РФ от 12.09.2014г., регистрационный №34040.

Новые правила вызывают множество вопросов и к ним имеется большое количество замечаний у специалистов в области учета тепловой энергии и теплоносителя. Эти правила бурно обсуждаются в интернете на различных форумах.

Я являлся участником экспертной группы при НП «Теплоснабжение», которая разрабатывала эти Правила, и имел много замечаний на эти Правила. Однако к моему мнению не прислушались и поэтому я «умываю руки».

Не буду подробно останавливаться на всех вопросах, которые обсуждаются специалистами и к которым имеется множество замечаний, а остановлюсь только на вопросах, касающихся учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителей в водяных системах теплоснабжения.

В данной публикации не рассматриваются вопросы учета на источниках теплоты, на ЦТП, а также в паровых системах теплоснабжения.

Начнем с определений. В новых Правилах введены следующие определения:

· Закрытая водяная система теплоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для теплоснабжения без отбора горячей воды (теплоносителя) из тепловой сети

· Открытая водяная система теплоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения путем отбора горячей воды (теплоносителя) из тепловой сети или отбора горячей воды из сетей горячего водоснабжения.

· Зависимая схема подключения теплопотребляющей установки — схема подключения теплопотребляющей установки к тепловой сети, при которой теплоноситель из тепловой сети поступает непосредственно в теплопотребляющую установку.

· Независимая схема подключения теплопотребляющей установки — схема подключения теплопотребляющей установки к тепловой сети, при которой теплоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, установленный на тепловом пункте, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в дальнейшем в теплопотребляющей установке.

· Подпитка – теплоноситель, дополнительно подаваемый в систему теплоснабжения для восполнения его технологического расхода и потери при передаче тепловой энергии.

· Утечки теплоносителя – потеря воды через неплотности технологического оборудования и теплопотребляющих установок.

Проанализируем данные определения.

Из определения открытой системы следует, что в данной системе масса теплоносителя непостоянна и теплоноситель может расходоваться как на нужды ГВС, так и на другие технологические нужды. Однако непонятно, что это за другие нужды. Если система теплоснабжения работает в штатном режиме, то теплоноситель расходуется только на нужды ГВС, а если система работает в нештатном режиме (несанкционированный водоразбор, утечки теплоносителя через неплотности в запорно-регулирующей арматуре и трубопроводах), то в этом случае, кроме производительных потерь теплоносителя на нужды ГВС, возникают и непроизводительные потери теплоносителя на несанкционированные утечки.

Поэтому лучше было бы говорить о производительных (на нужды ГВС) потерях и непроизводительных (утечки) потерях.

По способу подключения к тепловой сети системы теплоснабжения могут быть зависимыми независимыми.

Как правило, во всех теплопотребляющих установках, используемых для нужд вентиляции и кондиционирования, кроме систем отопления и ГВС используется вторичный теплоноситель, проходящий через второй контур теплообменника, то есть эти теплопотребляющие установки всегда работают по независимой схеме подключения к тепловой сети. Поэтому правильнее было бы говорить, как это принято в теплоснабжении, не об открытой (закрытой), зависимой (независимой) системе теплоснабжения, а об открытой (закрытой) системе ГВС и зависимой (независимой) системе отопления. Кстати, в новых правилах речь идет как раз о таких системах – это видно из принципиальных схем размещения точек измерений при учете количества тепловой энергии и теплоносителя.

Следующие понятие, которое приводятся в новых правилах это:

Под подпиткой согласно логике Правил понимается восполнение потерь теплоносителя в закрытой и открытой системе ГВС при независимой схеме подключения системы отопления. Для этой цели на схемах предусмотрен отдельный трубопровод подпитки теплоносителя из обратной магистрали тепловой сети во вторичный контур системы отопления.

Под утечкой надо понимать все несанкционированные потери теплоносителя при работе системы теплоснабжения в нештатном режиме (через неплотности трубопроводов и запорной арматуры). Эти потери могут существовать постоянно и их невозможно измерить или заактировать. При этом по логике Правил данная утечка возможна только при зависимой схеме присоединения системы отопления. Возникает вопрос: «Куда относим утечки связанные с несанкционированным водоразбором в других схемах теплоснабжения?»

Хотя далее в п.125 Правил сказано «Количество теплоносителя (тепловой энергии), потерянного в связи с утечкой рассчитывается в следующих случаях:

a) утечка выявлена и оформлена совместными документами (двусторонними актами);

б) величина утечки, зафиксированная водосчетчиком при подпитке независимых систем, превышает нормативную».

· При независимой схеме подпитка или утечка?

· Как определить величину утечки, чтобы оформить ее двусторонними актами?

Понятно, что это можно сделать, например, при промывке систем теплоснабжения в отопительный период, рассчитав утечку теоретически, а в других случаях, как?

Я рассмотрел только те определения, которые оказывают влияние на расчеты за полученную потребителем тепловую энергию и теплоноситель.

Можно, конечно, не обращать внимания, на эти мелкие огрехи Правил, но ведь это же документ, утвержденный Правительством, и поэтому надо быть осторожным в определениях.

Еще раз подчеркну, что это не так критично, так как есть другие недостаточно и некорректно проработанные вопросы, которые касаются учета тепловой энергии и теплоносителя.

Рассмотрим некоторые из них.

В Правилах, точнее в методических указаниях (Приложение к Правилам) приведены три принципиальные схемы (рис.1-рис.3)

Рис.1 Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой

энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров в

закрытых системах теплоснабжения на тепловых пунктах.

Рис.2. Принципиальная схема размещения точек измерения, количества тепловой

энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров в

закрытых системах теплоснабжения на тепловых пунктах (ЦТП, ИТП), с дополнительным

контролем расхода теплоносителя в обратном трубопроводе.

Рис. 3. Варианты принципиальной схемы размещения точек измерения, количества

тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров в открытых системах теплоснабжения.

Первые две схемы (рис.1 и рис.2) относятся к закрытой системе теплоснабжения (точнее было бы сказать к закрытой системе ГВС) с зависимым и независимым присоединением системы отопления.

Эти схемы отличаются друг от друга только тем, что на первой схеме (рис.1) имеется два расходомера:

· Расходомер на подающем трубопроводе системы теплоснабжения;

· Расходомер на подпиточном трубопроводе системы отопления.

На второй схеме (рис.2) имеется три расходомера:

· Расходомер на подающем трубопроводе системы теплоснабжения;

· Расходомер на обратном трубопроводе системы теплоснабжения

· Расходомер на подпиточном трубопроводе системы отопления.

При этом в Правилах не указано когда надо применять ту или иную схему. Очевидно, это отдается на откуп теплоснабжающей организации.

В методических указаниях указано (п.31), что при независимой схеме отопления, приведенной на рис.2, второй расходомер на обратном трубопроводе системы теплоснабжения, может использоваться для выявления несанкционированного водоразбора теплоносителя или дополнительного подмеса воды через неплотности теплообменных аппаратов. Там же (п.32) сказано, что теплосчетчики узла учета потребителей должны регистрировать:

· Массу теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу (М1) и массу теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу (М2) — при установке второго расходомера.

Еще раз подчеркну, что имеется двузначное толкование: два или три расходомера, но не расшифровано когда два, а когда три.

Количество тепловой энергии, полученной потребителем тепловой энергии в закрытой системе ГВС за отчетный период (Qпот ) для независимой и зависимой системы теплоснабжения как, приведенной на — рис.1, так и – на рис.2 рассчитывается по формуле:

Qтп – количество тепловой энергии, потерянной на участке трубопровода от границы балансовой принадлежности до узла учета;

Qкорр – количество тепловой энергии, израсходованной за время действия нештатной ситуации;

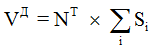

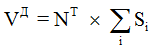

Qиз — количество теплоты, рассчитанное теплосчетчиком в штатном режиме, которое (для обеих схем) рассчитывается по формуле:

h1 , h2 – удельная энтальпия в подающем и обратном трубопроводе.

Дополнительное количество теплоты (∆Q) зависит от системы теплоснабжения:

· Для независимой системы отопления

· Для зависимой системы отопления

hхв – удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки системы теплоснабжения на источнике тепловой энергии;

Мn — масса теплоносителя, израсходованного потребителем на подпитку систем отопления, рассчитывается по показаниям водосчетчика, установленного на подпиточном трубопроводе;

Мут — указанная в договоре масса утечки теплоносителя в теплопотребляющих установках, подключенных непосредственно к тепловой сети.

То есть речь идет об утечке, указанной в договоре, а не рассчитанной по показаниям расходомеров (М1 и М2). И если даже имеется два расходомера в системе теплоснабжения М1 и М2, по которым можно было бы рассчитывать несанкционированную утечку по формуле:

то, как в этом случае рассчитывать утерянное с этой утечкой количество теплоты в закрытой системе в Правилах не указывается. Следовательно, схема, приведенная на рис.2 становится бессмысленной, так как показания второго расходомера, установленного на подающем трубопроводе (М2) в расчетах за потребленное тепло и теплоноситель не участвуют.

С другой стороны (п.92 Му) величину утечки в закрытой системе с независимым присоединением в случае отсутствия водосчетчика подпитки предлагается рассчитывать по формуле (5) и при этом рассматриваются возможные варианты:

· М1 > М2, но М1 – М2 > │∆М1│ +│∆М2│, в этом случае Мут рассчитывается по (ф.5) без учета погрешностей;

· М1 > М2 или М2 > M1, но │М1 – М2 │ M1 и М2 — M1 > │∆М1 │+│ ∆М2│, то в этом случае количество тепловой энергии и массы теплоносителя определяется расчетным путем.

Однако вариант с отсутствием теплосчетчика на подпиточном трубопроводе в схеме с закрытой системой ГВС (рис.2) не предусмотрен. Если такого варианта нет на схеме, то как же его можно использовать.

Кроме этого, существуют вопросы, связанные с измерением холодной воды на источнике и расчете hхв, а также возникают вопросы с измерением Мп.

Ранее на подпиточном трубопроводе системы отопления при независимой схеме устанавливался, как правило, тахометрический водосчетчик (вертушка). Однако в соответствии с главой XII методических указаний п.114: «для теплосчетчиков должны соблюдаться следующие значения нормативных рабочих условий применения приборов учета в водяных системах теплоснабжения: а) для расходов жидкости Gmax / Gmin > 50, где, Gmax – максимальное нормированное значение расхода, измеряемое прибором, а Gmin – минимальное».

Тахометрические расходомеры этому условию не соответствуют и поэтому на линии подпитки придется устанавливать другой тип расходомера (электромагнитный, ультразвуковой), что приведет к удорожанию узла учета.

Перейдем теперь к рассмотрению схемы для открытой системы теплоснабжения, приведенной на рис.3. Точнее было бы назвать эту систему так: открытая система ГВС с зависимым и независимым присоединением системы отопления.

Для данной системы теплосчетчики узла учета потребителей должны регистрировать:

· Массу теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу (М1);

· Массу теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу (М2);

· Массу теплоносителя, использованного на подпитку (Мn)

Дополнительно в системе ГВС регистрируются:

· Масса, давление и температура горячей воды;

· Масса, давление и температура циркуляционной воды (теплоносителя).

В открытой системе (рис.3) количество тепловой энергии, полученной потребителем за отчетный период, рассчитывается по формуле:

Qтп , Qкорр – то же самое, что и в формуле (1), а ∆Q рассчитывается по формуле (3) в случае независимой системы отопления; а при зависимой системе отопления ∆Q=О.

Количество тепловой энергии при условии работы теплосчетчика в штатный период рассчитывается по формуле:

Масса теплоносителя, потребленного за отчетный период, рассчитывается по формуле:

Му2 — масса теплоносителя, утраченного в процессе передачи тепловой энергии через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей на участке от границы раздела балансовой принадлежности до узла учета – рассчитывается теоретически на основе НТД;

Мкорр — масса теплоносителя, израсходованного во время действий нештатной ситуации – как ее рассчитать в Правилах не указано;

Миз – масса израсходованного теплоносителя, рассчитанная теплосчетчиком в штатном режиме, которая рассчитывается в соответствии с формулой:

То есть на этом можно было бы и остановиться. Алгоритм расчета в открытой системе ГВС понятен: потребленное абонентом количество теплоты рассчитывается по формуле (6) и (7), а потребленный теплоноситель по формулам (8) и (9).

При этом никакого отдельного учета на систему ГВС устанавливаться не должно, это и не подпадает под юрисдикцию ТСО. Юрисдикция ТСО заканчивается на границе балансовой принадлежности или на узле учета, а что и как необходимо измерять после узла учета это находится в области юрисдикции потребителя. Если он что-то хочет измерить дополнительно, то это его воля, и он не должен это согласовывать с ТСО.

Однако все не так просто, так как в главе VII методических указаний, которая называется «определение количества тепловой энергии, израсходованной в нештатных ситуациях» в п.60 записано:

Количество потребленной тепловой энергии за отчетный период рассчитывается по формуле:

то есть, расчетная формула отличается от формулы (1) и (6) тем, что здесь присутствует дополнительное слагаемое Qут. Причем, как следует из Правил, Qут – количество тепловой энергии, невозвращенной потребителем вместе с потерянным теплоносителем (утечка, несанкционированный водоразбор).

Эта величина рассчитывается по формуле:

Qут = Mут ×

В соответствии с п.88 методических указаний, величина утечки теплоносителя в открытой системе теплоснабжения рассчитывается по формуле:

М1 — масса теплоносителя в подающем трубопроводе системы теплоснабжения;

Мгв — масса израсходованной горячей воды в системе ГВС.

При наличии циркуляции Мгв рассчитывается по формуле:

Мгвс – масса теплоносителя в подающем трубопроводе системы ГВС, а Мц – в циркуляционном трубопроводе системы ГВС.

По логике формулы (12),

то есть, Мут – это несанкционированная и не указанная в договоре утечка теплоносителя;

Mпот – это все потери теплоносителя, т.е. вся масса невозвращенного теплоносителя,

а Мгв – масса теплоносителя, израсходованного на нужды ГВС.

Если речь идет о нештатном режиме работы узла учета, то теплосчетчик при этом ничего не рассчитывает и поэтому рассчитать величину Qут c помощью теплосчетчика невозможно.

Если же речь идет о штатном режиме работ узла учета, то эту величину можно измерить с помощью теплосчетчика, используя формулы (11) – (13). По логике Правил речь идет как раз о штатном режиме при открытой системе ГВС (иначе, зачем устанавливать расходомеры в системе ГВС и что-то измерять), хотя эта формула стоит в разделе «Нештатные ситуации».

Вот первый ребус, который надо разгадать.

Здесь существует два варианта:

Вариант 1. Нештатная ситуация в системе теплоснабжения, когда возникают несанкционированные утечки. В этом случае эта величина каким-то образом рассчитывается и приводится в договоре. Непонятно тогда зачем нужно «городить огород» с учетом горячей воды в системе ГВС.

Вариант 2. Это штатная работа системы отопления с открытой системой ГВС. В этом случае Мут, рассчитанная по формулам (12) — (14) никогда не будет равна нулю, в силу погрешностей измерения величина М1, М2 , Мгвс, Мц и их разностей. Причем эта погрешность при малых разностях этих величин может достигать десятки процентов.

При этом если расчет за тепло в этом случае вести по формуле (10), то получаем «двойное налогообложение», т.е. двойную оплату за один и тот же потерянный теплоноситель.

Поясню суть: первое слагаемое в формуле (10) Qиз =Q1— Q2 уже учитывает все потерянные с теплоносителем тепло, а Qут, рассчитанное по формуле (11) еще раз учитывает тепло, израсходованное на несанкционированные утечки. Однако это тепло уже «сидит» в Qиз. То есть данная формула физически не обоснованна, она противоречит закону сохранения энергии. Кстати, когда я участвовал в работе экспертной группы по разработке новых правил, я указывал на это несоответствие, но это не было принято во внимание.

Поговорим теперь о некоторых других разделах Правил.

Раздел VI. Контроль качественных показаний.

Не буду пересказывать весь раздел, а остановлюсь только на некоторых неточностях.

Если при зависимой системе отопления теплоснабжающая организация (ТСО) обеспечивает давление в обратном трубопроводе и располагаемый напор на входе, то при независимой системе отопления ТСО обеспечивает давление только в обратном трубопроводе, а про перепад давлений ничего не говорится, т.е. ТСО его может не соблюдать. Однако, если перепад давления на входе 1м и менее, то ИПТ не сможет функционировать без установки дополнительного насоса в подающем трубопроводе.

Далее говорится, что и потребители и ТСО должны соблюдать температурный график и другие параметры, например, расход подпиточной воды и т.д. Однако не оговорено как поступать в случае, если потребитель или ТСО не выполняют свои обязательства.

Рассмотрим далее вопросы, связанные с работой теплосчетчика в нештатных ситуациях (раздел VII методических указаний).

Все нештатные ситуации в правилах делятся на два типа, а именно:

Здесь приняты следующие обозначения:

· Тmin – время работы теплосчетчика при расходах ниже минимального;

· Tmax – время работы теплосчетчика при расходах выше максимального;

· Т∆t – время работы теплосчетчика при разности температур ниже минимального нормативного значения;

· Тэп — время отсутствия электропитания;

· Тф – время отказа любого из приборов систем теплоснабжения, т.е. функциональный отказ.

Отметим, что при нештатных ситуациях первого рода (Тнш1) счет тепловой энергиипродолжается, а при нештатных ситуациях второго рода (Тнш2) счет останавливается

Не совсем понятно, что понимается под понятием функциональный отказ. В соответствии с определением, приведенным в Правилах, функциональный отказ – неисправность в системе узла учета или его элементов, при которой учет тепловой энергии, системы теплоносителя прекращается или становится недостоверным, т.е. нарушение пломб и изменение настроек теплосчетчика тоже подпадает под это определение.

Здесь же под функциональным отказом понимается отказ приборов системы теплоснабжения, но это не имеет отношения к приборам узла учета. Например, порыв или течь в системе теплоснабжения и она будет работать в нештатном режиме, а узел учета при этом будет работать в штатном.

Разработчики, очевидно, имели ввиду отказ системы узла учета, а не систем теплоснабжения, что следует из п.59 методических указаний: Тф – время действия любой неисправности (аварии) средств измерений или иных устройств узла учета, которые делают невозможным измерения тепловой энергии. Идея понятна, но с определениями надо осторожнее – они должны быть корректными и не допускать двойного толкования.

в это время теплосчетчик не работает.

При этом, если время работы теплосчетчика в режиме Тmin > 0,3 Топ, а в режиме

Тmax > 0,1 Топ , то ТСО вправе потребовать от потребителя замены теплосчетчика.

При Тнш2 > 15 календарных дней за отчетный период, количество потребленной тепловой энергии определяется расчетным путем.

В теплосчетчике должно определятся время Тmin и Тmax. При работе теплосчетчика в период Тнш1 счет тепловой энергии продолжается, а время Тmin и Тmax фиксируется в архиве теплосчетчика.

Временной баланс рассчитывается по формуле:

Тнш – суммарное время действия нештатных ситуаций;

Топ — время отчетного периода;

Траб — время нормальной работы теплосчетчика в штатном режиме.

Количество тепловой энергии, израсходованной за период нештатных ситуаций Qкорр рассчитывается по формуле:

где, Qш — рассчитанная теплосчетчиком в штатном режиме количество тепловой энергии в течение интервалов Траб и Тнш1.

Мне, правда, непонятно в данном случае понятие штатного режима, т.е. по логике Правил:

так как работа теплосчетчика в интервале Тmin и Тmax хотя и отнесена к нештатной ситуации, но при этом теплосчетчик считает.

Отметим, что Тнш1 может возникнуть только в межотопительный период, тогда система отопления не работает, а работает только система ГВС по открытой схеме.

Однако этот вариант предусмотрен в п.64 Правил. «В летний период показания теплосчетчика принимаются для учета, в том числе, если в ночное время и в выходные дни фактический расход теплоносителя ниже минимального значения нормированного диапазона для средства измерения, но при этом среднечасовой расход теплоносителя за отчетный период превышает минимальный расход, на который нормировано средство измерения:

V1 — объем теплоносителя, прошедшего по подающему трубопроводу за отчетный

Тoп — время отчетного периода, ч;

Gmin — минимальный расход, на который нормировано средство измерения, м3/ч»

При этом снова возникает вопрос: «Как поступить в случае, если (21) удовлетворяется, но при этом водосчетчик работает более 30% отчетного периода при расходе ниже минимального?», так как в этом случае ТСО имеет право не принимать показания водосчетчика.

Вообще непонятно зачем разработчики Правил ввели нештатные ситуации Тmin и Тmax – в старых Правилах их и не было. Во-первых, в отопительном сезоне эти нештатные ситуации в принципе невозможны, так как функционирует система отопления. В межотопительном эти ситуации могут появиться, но надо снова принимать во внимание неравенство (21).

Кроме разногласий с ТСО и дополнительной головной болью у разработчиков приборов это ничего не дает.

Обобщая вышесказанное, можно сказать следующее:

· Если учет за потребленное тепло и теплоносителем между ТСО и потребителем в открытой системе ГВС вести по алгоритмам, приведенным в главе V методических указаний «Учет тепловой энергии и теплоносителя у потребителя», т.е. по формулам:

(6) – (9), то не возникает никаких противоречий и это соответствует нормативным документам; при этом не нужно устанавливать дополнительные приборы учета на ГВС

· Если дополнительно вести учет горячей воды в системе ГВС и при этом принимать во внимание главу VII «Определение количества тепловой энергии, израсходованной потребителем в нештатных ситуациях», то возникает множество вопросов, на которые нет ответа. При этом управляющая организация может иметь необоснованное обогащение за счет двойного учета в открытой системе ГВС: она будет платит ТСО за потребленное тепло и теплоноситель, а с собственников будет еще брать дополнительную плату за горячую воду, израсходованную на нужды ГВС, плата за которую выше, чем плата за теплоноситель. При этом тепло, израсходованное для приготовления горячей воды на нужды ГВС уже учтено теплосчетчиком. В некоторых регионах РФ это происходит и дело доходит до судебных разбирательств, при этом суды иногда становятся на сторону потребителя, а иногда и на сторону ТСО.

Далее в новых правилах, непонятно с какой целью, существенно увеличена глубина архива. Это легко сделать для новых разработок теплосчетчиков, но что делать со старыми (эксплуатирующимися) теплосчетчиками. Согласно Правил, через 3 года их нужно будет перепрограммировать, иначе они не будут соответствовать Правилам и их необходимо будет вывести из эксплуатации. Это еще одна дополнительная боль для производителей теплосчетчиков, потребителей и обслуживающих организаций, так как для перепрограммирования приборов необходимо срывать пломбу поверителя, демонтировать и смонтировать их заново, поверить и ввести в эксплуатацию, составив при этом акт повторного допуска.

Поговорим теперь о пунктах, связанных с передачей сведений с узлов учета потребителей в ТСО. В п.31 Правил указано: « коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя расчетным путем допускается при нарушении установленных договором сроков представления показаний приборов учета». В п.68 указано: в срок, установленный договором, потребитель или уполномоченное им лицо передают ТСО отчет о потреблении, подписанный потребителем. В п.24 указано: потребитель предоставляет организации, осуществляющей водоснабжение сведения о показаниях приборов учета по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, если иные сроки не предусмотрены законодательством РФ; такая информация направляется ТСО любым доступным способом (почта, E-mail, телефонограмма, факсограмма), позволяющая подтвердить получение теплоснабжающей организации указанной информации» (этот пункт разработчики Правил автоматически перенесли из закона о водоснабжении и водоотведении, не удосужились изменить его формулировку применительно к теплоснабжению).

Как видим, в Правилах в одном случае, ни о какой подписи со стороны потребителя речь не идет, а с другой стороны говорится, что отчет должен быть подписан потребителем, но не говорится кем конкретно.

По логике Правил все должно быть отражено в Договоре между ТСО и потребителем, но поскольку потребители, как правило, не хотят ссориться с ТСО, то они подписывают договор на условиях ТСО. При этом ТСО может указывать в договорах удобный ей срок передачи отчета и сведений о теплопотреблении, полученных с приборов учета, и указывать, кто должен подписывать договор со стороны потребителя. Я, например, видел договор теплоснабжения, где написано, что отчет должен быть подписан руководителем предприятия, и заверен печатью и передан в ТСО не позднее последнего дня месяца. Возникает вопрос: Если руководитель отсутствует и не подписал договор, то это значит, что надо применить расчетный метод? А если ТСО в договоре захочет прописать, что подпись руководителя должна быть заверена нотариально! Как быть в этом случае? Поэтому при подписании договора надо быть внимательным и не идти на поводу у ТСО.

Поговорим теперь об эксплуатации узла учета. В новых Правилах нигде не оговорено, кто должен обслуживать узел учета. Однако в п.118 говорится: «при неисправности приборов учета, истечении срока их поверки, включая вывод из работы для ремонта или поверки на срок до 15 суток…».

То есть речь идет о ремонте с последующей поверкой. Как правило, сам потребитель не может выполнять такие работы и он должен будет заключить договор со специализированной организацией, имеющей ремонтно-поверочную базу и соответствующий персонал.

Однако в Правилах не прописаны требования к такой организации и, по логике разработчиков Правил, этим могут заниматься любые организации, ничего не имеющие за своей спиной. Крайним опять становится потребитель, который по условию аукциона, заключит договор на обслуживание и ремонт приборов узла учета с неизвестной организацией, предложившей более низкую цену. Потребитель нечего не может сделать, даже если эта организация не имеет ремонтно-поверочной базы и специалистов, так как он не может прописать в условиях аукциона дополнительные параметры, непредусмотренные Правилам.

В старых Правилах п.9.3 было сказано: « работы по обслуживанию узла учета, связанные с демонтажом, поверкой и ремонтом оборудования должны выполняться персоналом специализированной организации, имеющей лицензию Госэнергонадзора на выполнение таких работ».

Этот пункт Правил работал, пока существовал Госэнергонадзор, после его ликвидации на этот пункт не стали обращать внимание, но до 2013г. действовали Правила лицензирования такого вида работ. Поэтому организация, занимающаяся эксплуатацией и ремонтом средств измерений, входящих в состав узла учета, должна была иметь лицензию Госстандарта на проведение такого вида работ. Это хоть каким-то образом спасало потребителей от недобросовестных организаций, предлагающих услуги по обслуживанию и ремонту узлов учета.

Так как в новых Правилах, нет никаких ограничений, то такими видам работ могут заниматься любые организации, что может дискредитировать учет, нанести вред потребителям, а при определенных условиях (несанкционированное вмешательство в работу узла учета) ТСО.

Я знаю такие примеры в Хабаровском крае. Некая организация обслуживала узлы учета в многоквартирных домах г.Вяземский на основе теплосчетчиков «Взлет». Эта организация «регулировала» теплопотребление домов по своему усмотрению без нарушения пломб госповерителя, и ТСО ничего не могла с ней поделать, а потребители были довольны. Поясню на примере. Когда данная организация взяла на обслуживание десять домов, то теплопотребление этих домов стало в 10 раз меньше расчетного. Наша организация имела на обслуживание 3 аналогичных дома, но там теплопотребление было на 40% ниже расчетного, то есть, вполне реально. Была создана комиссия с участием нашей организации и ТСО. Данный факт был зафиксирован, но на следующий день, после посещения узлов учета представителями обслуживающей организации, теплопотребление домов, зафиксированное теплосчетчиками, резко снизилось и теплосчетчики стали показывать примерно то же самое, что и в других домах, обслуживаемых нашей организацией. При этом пломбы госповерителя не были повреждены. Через неделю теплосчетчики стали снова показывать, заниженное теплопотребления. При этом ТСО не могла нечего сделать.

На сегодняшний день лицензия Госстандарта на ремонт средств измерений отсутствует, но взамен ее, выпущен другой документ: уведомление Федерального агентство по техническому регулированию и метрологии о начале осуществления деятельности по ремонту и техническому обслуживанию приборов учета. Разработчики Правил могли, хотя бы, прописать в Правилах, что работы по обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии могут осуществлять те организации, которые имеют Уведомление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Обобщив все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

1. Определения, приведенные в правилах, по крайней мере, часть из них, некорректны.

2. Непонятно зачем приведены две принципиальные схемы для закрытой системы ГВС (рис.1 и рис.2), но при этом не указано когда нужно использовать первую, а когда вторую схему теплоснабжения. Кто будет решать этот вопрос: ТСО или потребитель.

3. Приведено два алгоритма расчета за потерянный теплоноситель в закрытой системе ГВС с зависимым присоединением системы отопления:

· При наличии водосчетчика на подпиточном трубопроводе – в этом случае утечка рассчитывается по показаниям этого прибора;

· При отсутствии водосчетчика на подпиточном трубопроводе — в этом случае утечка рассчитывается по формуле (5). Однако такой вариант на схемах рис.1 и рис.2 не предусмотрен.

4. Непонятно когда надо использовать расчетные формулы (1) и (6), а когда формулу (10). Причем в ф.10 не указано, для какой системы ГВС (открытой или закрытой) ее нужно использовать. Кроме того, ф.10 противоречит законам физики и позволяет два раза учитывать одно и то же количество теплоты. С одной стороны, по логике правил, ее необходимо использовать только в нештатных ситуациях, так как она приведена в главе «нештатная ситуация», а с другой стороны ее можно использовать и при штатном режиме работы теплосчетчика. Причем как ее использовать при нештатном режиме работы теплосчетчика непонятно.

В качестве предложений и дополнений к Правилам я предлагаю:

1. Вместо трех схем использовать одну универсальную, принципиальную схему (рис.4), которая включает в себе все варианты: открытая и закрытая система ГВС с зависимым и независимым подключением системы отопления. Эта схема с тремя расходомерами:

· На подпиточном трубопроводе системы отопления;

· На подающем трубопроводе системы теплоснабжения;

· На обратном трубопроводе системы теплоснабжения.

В этой схеме возможны два варианта:

· Подпиточный трубопровод врезан после расходомера на обратном трубопроводе системы теплоснабжения – вариант 1;

· Подпиточный трубопровод врезан до расходомера на обратном трубопроводе системы теплоснабжения; в этом случае расходомер на подпиточном трубопроводе можно не устанавливать – вариант 2.

При использовании данной схемы, для расчета потребленного абонентом количества теплоты и массы теплоносителя, можно использовать следующие алгоритмы расчета:

В отопительном периоде:

Закрытая система ГВС с зависимым и независимым подключением системы отопления.

Независимая система подключения:

Зависимая система подключения

Открытая система ГВС с зависимым и независимым подключением.

Независимая система подключения:

Вариант 1 схемы – подпиточный трубопровод после расходомера на обратном трубопроводе.

Вариант 2 схемы – подпиточный трубопровод до расходомера на обратном трубопроводе.

Зависимая система отопления

В межотопительном периоде – система отопление не работает.

Закрытая система ГВС

При наличии циркуляции в системе теплоснабжения.

Открытая система ГВС

При отсутствии циркуляции в системе теплоснабжения — теплоноситель поступает по одному из трубопроводов: подающему или обратному.

В этом случае система ГВС работает по открытой схеме и алгоритм расчета следующий:

Работает только подающий трубопровод:

Работает только обратный трубопровод:

Отметим, что на приведенной универсальной схеме (рис.4) выделены два узла учета: УУТЭ — узел учета тепловой энергии и теплоносителя и УУГВС – узел учета ГВС. Причем только УУТЭ является коммерческим и по нему производится расчеты за потребленное тепло и теплоноситель между ТСО и потребителем.

УУГВ является техническим (распределительным) и по нему распределяются платежи за горячую воду между собственниками квартир в МКД.

2. Добавить пункт « работа по обслуживанию и ремонту узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя могут выполняться специализированными организациями, имеющими Уведомление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на проведение таких работ».

С.Н.Канев, О новых правилах коммерческого учета тепловойэнергии и теплоносителя

Источник: Портал по теплоснабжению, РосТепло.ру, www.rosteplo.ru

Коментарии

Айнбундр Леонидович, ООО «Инжтеплосервис-МЭФ» ГК «Аргос» [ 19:06:16 / 09.06.2016]

Почему то в Правилах не сказано что максимум шкалы прибора учета должен быть таким 1.25 максимальной договорной нагрузки, а минимум должен быть в диапазоне где будет 30% погрешности и никак не ниже. Таким образом рабочий диапазон рабочих показаний прибора учета будет 2/3 шкалы прибора. Все это было в первых Правилах учета при помощи сужающих устройств и диафрагм.

Айнбундр Леонидович, ООО «Инжтеплосервис-МЭФ» ГК «Аргос» [ 19:06:07 / 09.06.2016]

Да еще, на основании вышесказанного Приборы учета должны подбираться под условия потребителя или источника, а не устанавливаться, как повсеместно в настоящее время.

Оставить комментарий

Тематические закладки (теги)

Тематические закладки — служат для сортировки и поиска материалов сайта по темам, которые задают пользователи сайта.

Источник