- ТЕМА 5.2 УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ПЕРЕХОДНЫХ И СГЛАЖИВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ

- 1 Назначение и устройство реакторов 1.1 Общие сведения о переходных и сглаживающих реакторах

- 1.2 Переходной реактор ПРА-48 (электровоз ВЛ80с)

- Фрагмент работы с оформлением в формате PDF можно посмотреть ЗДЕСЬ

- Реактор сглаживающий РС-19.

- Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств

ТЕМА 5.2 УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ПЕРЕХОДНЫХ И СГЛАЖИВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ

1 Назначение и устройство реакторов

1.1 Общие сведения о переходных и сглаживающих реакторах

Реактором называют электрическую катушку, индуктивное сопротивление которой значительно по сравнению с индуктивным сопротивлением остальной электрической цепи. Для того чтобы индуктивность реактора была наибольшей, его обмотку располагают на сердечнике из ферромагнитного материала, т. е. материала, обладающего высокой магнитной проницаемостью. Таким материалом является, например, листовая электротехническая сталь. Индуктивность реактора, сердечник которого выполнен из ферромагнитного материала, не является постоянной, а зависит от тока в его обмотке. Это объясняется тем, что индуктивность изменяется прямо пропорционально магнитной проницаемости. В свою очередь магнитная проницаемость зависит от магнитной индукции. Если в обмотке реактора ток возрастает, то одновременно возрастает и магнитная индукция, что вызывает уменьшение магнитной проницаемости, а следовательно, и уменьшение индуктивности. При уменьшении тока в обмотке реактора индуктивность его увеличивается. Это свойство реактора с ферромагнитным сердечником использовано в силовых цепях электровозов для сглаживания пульсаций выпрямленного тока.

Известно, что пульсация выпрямленного тока зависит от тягового тока: чем больше ток, тем меньше пульсация, и наоборот. Между тем для нормальной коммутации тяговых двигателей необходимо, чтобы пульсация в любом режиме работы двигателя оставалась постоянной. Для этого в цепь тока включают реактивные катушки, индуктивность которых наибольшая при малых тяговых токах и наименьшая при больших.

Реактор, включенный последовательно в цепь тяговых двигателей для уменьшения пульсации выпрямленного тока, называют сглаживающим. Такие реакторы применяют на всех электровозах переменного тока. На электровозах ВЛ80т устанавливают четыре сглаживающих реактора типа РС-53. Начальная индуктивность такого реактора составляет 6 мГн, а при номинальном токе часового режима 1850 А уменьшается до 4 мГн. Длительный ток реактора 1700 А; корпусная изоляция рассчитана на напряжение 1500 В; масса реактора 800 кг.

Для интенсивного охлаждения реактора применяется принудительная вентиляция с объемом воздуха 95 м3/мин, проходящего по кожухам, выполненным из стеклопласта. Реактор крепится к раме кузова.

На электровозе ВЛ80к устанавливают четыре реактора РС-32. Основные технические данные реакторов такие же, как у реакторов РС-53. Конструкция реактора отличается от описанной отсутствием кожухов, вследствие чего требуется почти вдвое больше охлаждающего воздуха—180 м3/мин.

На электровозах ВЛ60к применяют два реактора типа РЭД-4000 А. Индуктивность реактора 5,6 мГн при номинальном токе 1545 А и 10,5 мГн при токе 300 А. Корпусная изоляция рассчитана на напряжение 3000 В, масса реактора 1570 кг. Охлаждение воздушное, принудительное. Количество расходуемого воздуха 300 м3/мин.

На электровозах с регулированием напряжения на вторичной обмотке трансформатора в цепь ее регулировочной части включают так называемый переходный реактор.

На электровозах ВЛ80т устанавливают переходные реакторы типа ПРА-48, на электровозах ВЛ80к — ПРА-3 и на электровозах ВЛ60к — ПРА-2. Устройство переходных реакторов всех типов и схемы соединения их обмоток одинаковы. Охлаждение реакторов— естественное воздушное. Реакторы размещены один над другим. Этим достигается наилучшее использование места и их взаимной индуктивности.

1.2 Переходной реактор ПРА-48 (электровоз ВЛ80с)

Переходной реактор типа ПРА-48 служит для осуществления перехода с одной позиции ЭКГ на другую без разрыва электрической цепи с током тяговых двигателей, а также является делителем напряжения. Он ограничивает ток короткого замыкания в секции трансформатора до 1200 А. Каждый реактор работает самостоятельно в одном из плеч тяговой вторичной обмотки трансформатора.

Технические характеристики ПРА-48

Номинальное напряжение относительно земли, кВ. 1500

Номинальное напряжение между выводами, В. 146

Часовый ток ветви, А. 1370

Длительный ток ветви, А. 1270

Индуктивное сопротивление, Ом. 0,12

Число витков. 27

Сечение обмоточного провода, мм2. 8 x 60

Габаритные размеры реактора, мм. 835 x 940 x 955

Масса, кг. 450

Устройство. Оба переходных реактора (рис. 1) выполнены в одном комплекте без стального сердечника. Каждый переходной реактор состоит из четырех катушек.

Каждая катушка реактора намотана в один слой из двух параллельных алюминиевых шин сечением 8 x 60 мм с зазором между шинами 7 мм в виде спирали и имеет 6,75 витков. По радиусам между витками катушки установлены прокладки из электронита для изоляции, по которым все витки катушки стягиваются бандажами из стеклоленты.

Рисунок 1 — Переходной реактор ПРА-48 (а) и схема его обмоток (б): 1 — спиральные катушки; 2 — стяжные дюралюминиевые шпильки; 3 — основание; 4 — защитные листы; 5 — экранирующие пакеты

При сборке реактора на основании в виде гетинаксовой плиты (толщиной 30 мм) устанавливаются друг на друга четыре катушки нижнего реактора, на них устанавливаются четыре катушки верхнего реактора. Затем все восемь катушек в двух реакторах стягиваются между собой и с основанием при помощи верхних текстолитовых планок и восьми алюминиевых шпилек (М24).

Рисунок 2 — Переходной реактор ПРА-48 (общий вид)

Снизу, сверху и между реакторов укреплены шихтованные пакеты для замыкания по ним переменного магнитного потока катушек реакторов (экранирование), что позволяет уменьшить нагрев крышки трансформатора и основания ЭКГ от действия вихревых токов.

Все четыре катушки каждого реактора соединены между собой последовательно, путем сварки алюминиевых шин. Каждый реактор имеет три вывода: начало, конец и средний вывод «0» между второй и третьей катушками.Переходные реакторы устанавливаются на крышке тягового трансформатора (под ЭКГ). Расстояние между крышкой и основанием реактора должно быть не менее 100 мм. Реактор имеет естественное охлаждение.

Фрагмент работы с оформлением в формате PDF можно посмотреть ЗДЕСЬ

В комплект входит чертеж реакторов на формате А1 в программе «Компас» (формат CDW)

Источник

Реактор сглаживающий РС-19.

Реактор сглаживающий РС-19 предназначен для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в цепи одного тягового двигателя.

Номинальное напряжение изоляции, В 1400

Ток продолжительного режима, А 810

Ток часовой, А 870

Начальная индуктивность не менее, мГн 11,7

Индуктивность при подмагничивании током 810 А, не менее, мГн 8,2

Охлаждение воздушное, принудительное

Количество охлаждающего воздуха, м3/мин 20

Обмотка катушки выполнена из медной ленты (1,95х65)мм, намотанной на ребро с зазорами между витками. Междувитковая изоляция — электронит.

Магнитопровод состоит из пластин электротехнической стали толщиной 0,5 мм; шихтовка радиальная; изолирован от катушки стеклопластом.

Катушку вместе с магнитопроводом опрессовывают в осевом направлении и пропитывают в электроизоляционном лаке.

Для улучшения охлаждения нижней части реактора в конструкции использовано переменное сечение воздушного канала между кожухом и катушкой.

Раздел 5. Преобразователи.

Преобразователь выпрямительно-инверторный

ВИП-4000М-УХЛ2

ВИП предназначен для преобразования однофазного переменного тока частоты 50 Гц в постоянный для питания тяговых двигателей в режиме тяги и для преобразования постоянного тока в однофазный переменный ток частотой 50Гц в режиме рекуперативного торможения.

Конструктивно каждый ВИП состоит из трех блоков: блока силового БС, блока питания БП и блока диагностики БД.

Номинальное входное напряжение, БС, В 1570

Номинальная частота входного напряжения, Гц 50

Номинальное входное напряжение, БП, В 380

Номинальное входное напряжение, БД, В 50

Номинальное выходное напряжение, В 1400

Номинальный выходной ток, В 3150

Номинальная выходная активная мощность ВИП, кВт 4000

Номинальное выходное напряжение, БП, В 2470

Номинальная входная мощность БП, Вт 600

Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, %, не менее 98,6

Охлаждение воздушное принудительное

Нагрузкой ВИП являются тяговые двигатели и сглаживающий реактор.

Силовая часть ВИП содержит восемь плеч. Каждое плечо состоит из четырех параллельно и двух последовательно соединенных тиристоров.

Плечи укомплектованы тиристорами Т353-800.

При этом первое, второе, седьмое и восьмое плечи укомплектованы тиристорами 28 класса с неповторяющимся импульсным напряжением в закрытом состоянии не менее 3600 В; третье, четвертое, пятое и шестое плечи — 28 класса с неповторяющимся импульсным напряжением в закрытом состоянии не менее 3100 В.

Силовая схема ВИП позволяет реализовать четыре зоны регулирования выпрямленного напряжения при трех секциях вторичной обмотки трансформатора. Величины внутризонного регулирования напряжения показаны в таблице:

| Зоны регулирования Номер секции Номера плеч |

| От 0 до 350 В II 3, 4, 5, 6 |

| От 350 до 700 В I + II 1, 2, 3, 4, 5, 6 |

| От 700 до 1050 В II + III 3, 4, 5, 6, 7, 8 |

| От 1050 до 1400 В III + II + I 1, 2, 3, 4, 7, 8 |

Для выравнивания тока по параллельным ветвям тиристоров в каждой ветви подключаются индуктивные делители тока. Кроме делителей тока, равномерное распределение тока по параллельным ветвям плеч обеспечивается подбором тиристоров по суммарному падению напряжения и диагональным подключениям плеч.

Система формирования импульсов (СФИ) служит для включения тиристоров силовой схемы ВИП.

СФИ состоит из четырех блоков управления (БУ) и блока питания (БП).

Блоки управления формируют импульсы управления тиристоров. Один БУ служит для включения тиристоров двух плеч БС.

БП обеспечивает питанием блоки управления СФИ. БП питается от обмотки собственных нужд тягового трансформатора электровоза.

БП представляет собой транзисторный стабилизатор напряжения с параллельным регулирующим элементом, стабилизатор позволяет с заданной точностью поддерживать постоянное напряжение на выходе при изменении входного напряжения от 250 до 470В.

БД служит для контроля наличия пробитых тиристоров в плечах БС, пробитых транзисторов в БП и СФИ и подачи запускающих импульсов для БУ при диагностировании работы СФИ. БД позволяет также контролировать алгоритм работы плеч ВИП при работе его на холостом ходу либо под нагрузкой.

Охлаждение обеспечивается системой вентиляции электровоза. Направление воздуха — вертикальное. БС рассчитан на прохождение через него 330 м3/мин охлаждающего воздуха, при этом потери напора в БС должны быть не более 800Па (80 кгс/м2).

Средняя скорость воздуха в межреберном канале любого охладителя — не менее 12 м/с.

Источник

Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств

Осмотр сглаживающих устройств (СУ), а также конденсаторов защиты от радиопомех выполняют ежедневно на подстанциях, имеющих постоянный обслуживающий персонал, и в сроки, установленные местными инструкциями на подстанциях без него. Осмотр проводится без снятия напряжения, при этом запрещается заходить за ограждения и проводить какие-либо ремонтные работы. В состав осмотра входят проверки:

— исправности ограждений, запоров, блокировок;

-отсутствия трещин на изоляторах, выпучивания стенок конденсаторов и следов сте-кания масла;

— теплового состояния бетонного реактора;

-показаний измерительных приборов (ИМН, амперметров, вольтметров).

При обнаружении неисправностей немедленно принимают меры к выяснению причины и ее устранению в порядке, установленном местной инструкцией (докладывают энергодиспетчеру, начальнику подстанции и т.д.).

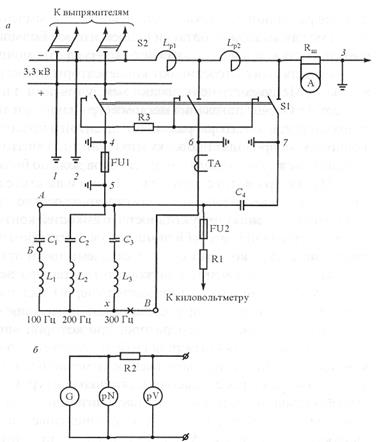

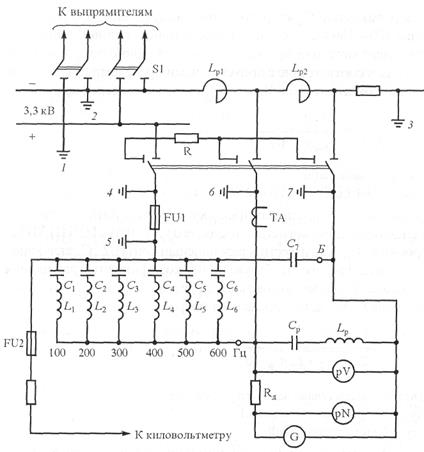

Текущий ремонт СУ выполняется электромехаником и электромонтером тяговой подстанции 4-го разряда не реже 1 раза в год. Он проводится со снятием напряжения, поэтому после отключения выключателя S2 (рис. 4.32) и разряда конденсаторов устанавливают заземление в точках 4 и 7 и проверяют разряд конденсаторов разрядной штангой. Если выключатель S2 находится в помещении сглаживающего устройства (СУ), то предварительно снимают напряжение с шин 3,3 кВ и устанавливают заземление 1, 2, 3.

Ремонт начинают с осмотра СУ и удаления масла, грязи и пыли со всех элементов и конструкций. Проверяют состояние заземляющего контура и его ответвления, осматривают опорные и проходные изоляторы (сколы, трещины, царапины), выявляют отсутствие вспучивания и нарушения окраски стенок и следов подтеков масла на конденсаторных банках. Подтягивают гайки контактных соединений тарированными ключами без рывков с

Рис.4.32. Схема двузвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства Сибирской дороги: 1 – 7 – места установки заземлений; FU1 и FU2 – плавкие предохранители; R3 – резистор; Rш – измерительный шунт; R1 и R2 – добавочные сопротивления; C1L1 – C3L3 – фильтры; G – звуковой генератор; pH – осциллограф; pV – ламповый вольтметр; ТА – трансформатор тока; А, Б, В, — точки подключения приборов при настройке Рис.4.32. Схема двузвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства Сибирской дороги: 1 – 7 – места установки заземлений; FU1 и FU2 – плавкие предохранители; R3 – резистор; Rш – измерительный шунт; R1 и R2 – добавочные сопротивления; C1L1 – C3L3 – фильтры; G – звуковой генератор; pH – осциллограф; pV – ламповый вольтметр; ТА – трансформатор тока; А, Б, В, — точки подключения приборов при настройке |

усилием затяжки не более 15 кгс. При неудовлетворительном состоянии контактных соединений их перебирают, т.е. разбирают, зачищают до медного блеска стеклянной бумагой, облуживают и собирают; смазывать их техническим вазелином запрещается. У реакторов проверяют отсутствие замыкания витков, осторожно выправляют прогнутые витки и изолируют от соседних витков. Мегаомметром на 1000 или на 2500 В измеряют сопротивление обмоток относительно земли, которое должно быть не менее 0,1 МОм. Затем проверяют состояние бетонного основания реактора, при этом крупные сколы допускается заделывать бетоном. Заделку проводят в деревянной опалубке из строганых досок, слегка смазанных внутри техническим вазелином или солидолом. После схватывания бетона (не менее 48 ча-

сов) опалубку удаляют.

Заземление реактора проверяют оммометром, кроме того, в помещении или в наружной камере реактора СУ проверяют состояние реле заземления. По окончании работ тщательно проверяют отсутствие в камерах или на площадках вблизи реакторов каких-либо посторонних металлических предметов.

Проверка целостности плавких вставок и цепи разряда конденсаторов. Определение исправности плавкой вставки, предварительно вынутой из губок, производят омметром. Отключив шинку (провод) от одного из выводов разрядного резистора, омметром проверяют его целостность. Сопротивление должно быть в пределах 60—100 Ом. Следует также проверить их калибровку и зачистить контактные соединения вставок и губок. Отсутствие замыкания между зажимами и корпусом конденсаторов проверяют так:

— снимают предохранитель FU2 и заземления 4, 5, 6, 7 (рис. 4.32);

— очищают поверхность баков конденсаторов от пыли и других загрязнений салфеткой,

смоченной в бензине;

— закорачивают выводы всех конденсаторов С;

— снимают заземление с конденсаторных банок фильтрустройств;

— присоединяют выводы мегаомметра на 2500 В между обкладками и корпусом конденсатора (точка А и заземленная конструкция) и производят проверку;

— после проверки конденсаторные банки разряжают разрядными штангами.

Сопротивление изоляции между точкой А и заземленной конструкцией должно быть не менее

20 МОм. До отключения мегаомметра его выводы закорачивают для разряда конденсаторов

разрядной штангой и устанавливают заземление 4—7. При проверке состояния изоляции между выводами батареи конденсаторов большой емкости, изоляцию проверяют поочередно для конденсатора каждого контура, т.к. мощность мегаомметра недостаточна для батареи. Для этого отсоединяют конденсаторы первого контура от катушки индуктивности в точке Б. Мегаомметр подключают между точками А и Б (заземленный вывод мегомметра — к точке А). Отсчет показания мегаомметра начинают после 30—40 с вращения ручки. Затем разряжают конденсаторы разрядной штангой и присоединяют их к катушке индуктивности. Точно так же проводят проверку изоляции конденсаторов других контуров. Сопротивление изоляции между выводами конденсаторов должно быть не менее 10 МОм.

Проверка настройки сглаживающего устройства сводится к оценке соблюдения условий резонанса для гармоник соответствующих частот (при правильно установленных значениях индуктивностей и емкостей контуров СУ). Настройку проверяют генератором звуковой частоты и ламповым вольтметром, подключенными к плюсовой и минусовой шине СУ, с которых снимается заземление и отключается разрядное сопротивление.

Перед подключением звукового генератора необходимо проверить правильность градуировки лимба генератора частотомером, включаемым на вывод генератора. Вращая лимб звукового генератора, сравнивают показания частотомера со шкалой лимба. При этом отмечают частоту генератора, при которой напряжение по ламповому вольтметру будет минимальным — эта точка и будет соответствовать резонансу напряжения одного из контуров СУ. Минимум напряжения, отмечаемый по вольтметру при изменении частоты, должен наблюдаться столько раз, сколько контуров имеет фильтрустройство. Если СУ настроено правильно, то резонанс наступит точно при тех частотах, на которые настроены контуры. Подстройку контуров на резонансные частоты производят изменением индуктивности, перемещая катушки относительно друг друга. При двухзвенных сглаживающих устройствах правильность настройки контуров проверяют отдельно для каждого звена; при проверке одного звена второе должно быть отключено. После проверки присоединяют выводы конденсаторов и катушек индуктивности к сборным шинам, подключают разрядное сопротивление, снимают заземление с обкладок конденсаторов.

Проверка коэффициента сглаживания. Для оценки эффективности работы измеряют эквивалентные мешающие напряжения UЭМ1 до реактора и UЭМ2 после него при включенном СУ. Замеры выполняют двумя комплектами приборов ИМН-ЦНИИ. Один из комплектов присоединяют до реактора, второй — после него.

Защитный блок приборов одним выводом подключают к плюсовой шине через предохранитель и разъединитель, а другим — к минусовой шине и отсосу. Защитную часть прибора ограждают от случайного прикосновения, а корпус надежно заземляют. Отношение измеренного напряжения до реактора к одновременно измеренному напряжению после реактора (или двух реакторов) называется коэффициентом сглаживания. Оно не должно быть ниже 25, показания обоих вольтметров должны сниматься одновременно. Для двухзвенных СУ с двумя реакторами при определении коэффициента сглаживания первый комплект приборов включают до первого реактора, а второй комплект — после второго реактора.

С целью контроля за эффективностью действия СУ на тяговых подстанциях рекомендуется устанавливать приборы ИМН, измеряющие псофометрические напряжения на выходе фильтра. Измерения псофометрического напряжения на выходе СУ по показаниям ИМН должны производиться оперативным персоналом при осмотре подстанции с периодичностью не реже 1 раза в месяц после выполнения ремонтных работ на СУ, а также в случае появления повышенного уровня шума в каналах связи. Результаты измерения записывают в оперативный журнал.

Профилактические испытания СУ проводят 1 раз в 3 года или при появлении помех в линиях связи. Работы начинают с очистки оборудования от пыли, проверки отсутствия межвиткового замыкания реактора, прочности крепления катушек индуктивности и

заземления. Затем отсоединяют от сборных шин выводы конденсаторов и индуктивные катушки, разрядное сопротивление и провода, соединяющие катушки индуктивности с конденсаторами, снимают предохранитель FU2 (см. рис. 4.32, а) и проверяют сопротивление изоляции мегаомметром.

Катушки индуктивности испытывают повышенным выпрямленным напряжением 6,6 кВ в течение 1 мин с помощью установки АИИ-70. Изоляция считается выдержавшей испытание, если за это время не наблюдались пробои, перекрытия и сильные толчки тока утечки.

Конденсаторы каждого контура испытываются отдельно с таким расчетом, чтобы за один раз подавалось повышенное напряжение (10,8 кВ) не более чем на 10—12 банок. Высоковольтный вывод от испытательного аппарата присоединяют к плюсовым выводам обкладок каждого конденсатора (поочередно), а минусовые выводы и корпус — к заземленному выводу аппарата. После снятия напряжения конденсаторы разряжают разрядной штангой с сопротивлением 50—100 кОм, мощностью 75—100 Вт, а затем заземляют. Если изоляция конденсаторной батареи не выдерживает испытание (наличие треска, колебания испытательного напряжения, отключение аппарата защитой), следует испытывать каждый конденсатор отдельно для выявления дефектного.

При испытании реактора высоким напряжением высоковольтный вывод испытательной установки присоединяют к токоведущему выводу реактора, а заземленный вывод — к заземленному фланцу изолятора и подают напряжение 25 кВ промышленной частоты в течение 1 мин.

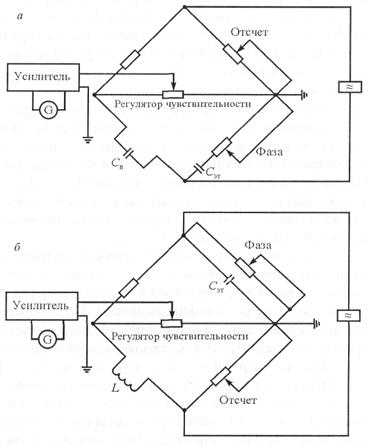

При настройке фильтров сначала замеряют емкость конденсатора с помощью моста УМ-2 (рис. 4.33, а) по резонансным контурам с погрешностью не более3 %.

|

При отклонении емкости от номинальной более чем на 3 % конденсатор необходимо отключить и заменить. Емкости резонансных контуров не должны иметь отклонений более чем на 10 % оптимальных значений емкостей контура (табл. 4.13).

Для регулировки индуктивности контурных катушек до расчетного значения собирают другую схему моста УМ-2 (рис. 4.33, б). Измеряют индуктивность ее сравнением с эталонной емкостью, включенной в противоположное плечо моста. Расчетную индуктивность контура L определяют из произведения индуктивности и емкости LC. Для упрощения расчетов можно использовать таблицу 4.13.

Регулировку индуктивности контуров выполняют в пределах ± 25 % расчетного значения перемещением катушек относительно одна другой.

| Рис. 4.33. Схемы измерения мостом УМ-2: а — емкости; б—индуктивности; СВ, L — измеренные емкости и индуктивности |

Индуктивность реактора однозвенного (или первого звена у двухзвенного) СУ должна быть не менее 4,5 мГн. На тяговых подстанциях с выпрямительно-

| Частота резо- нансного кон- тура, Гц | ||||||||

| Оптимальная емкость, мкФ | ||||||||

| Значение LC, мГн • мкФ | 2535,6 | 633,8 | 281,5 | 158,5 | — | 70,4 | 31,3 | 17,6 |

инверторными преобразователями индуктивность реактора первого звена для инвертора должна быть не менее 11 мГн. Уменьшение индуктивности такого реактора приводит к соответствующему увеличению тока по резонансным контурам и уменьшению эффективности СУ.

Замер индуктивности реактора проводят методом амперметра-вольтметра. При замерах отсоединяют отсос и шину « — » от реактора. Проверяют правильность подключения всех концов и шин, снимаемых на время испытаний изоляции и измерения емкости конденсаторов.

Для настройки однозвенного СУ с резонансными контурами, а также первого звена двухзвенного резонансно-апериодического СУ измерительные приборы включают согласно схеме, приведенной на рис. 4.32, б. Питание приборов включают за 20—30 мин до начала настройки для предварительного прогрева звукового генератора с целью стабилизации его частоты. Во избежание перегрева генератора в цепь выхода включают добавочное активное сопротивление 20—50 Ом. Выход звукового генератора присоединяют параллельно настраиваемым резонансным контурам, причем заземленный вывод прибора — к минусовой шине. Снимают заземление в точке 5 и предохранителе FU1 (см. рис. 4.32, а).

Переключив множитель генератора на необходимый диапазон, устанавливают лимб на отметку частоты первого резонансного контура и увеличивают выходное напряжение генератора. Частоту проверяют по фигурам Лиссажу на экране осциллографа или по показаниям контрольного частотомера; при необходимости учитывают соответствующую поправку к показаниям лимба. Плавно изменяя частоту генератора, по минимальному показанию лампового вольтметра находят резонансную частоту первого контура. Если полученная резонансная частота не соответствует заданной, то, перемещая катушки индуктивности (при необходимости переключив их «согласно» или «встречно»), добиваются полного соответствия резонансной частоты заданной. Более точно настройку контура можно выполнить в следующей последовательности: по лимбу генератора строго установить заданную частоту резонанса контура и, плавно перемещая регулировочную катушку индуктивности, добиться минимального отклонения показания лампового вольтметра при неизменных показаниях приборов.

Закрепляют катушки индуктивности настроенного контура специальными зажимами из немагнитных материалов, после чего еще раз проверяют настройку контура. Загрубив ламповый вольтметр, переводят лимб генератора на частоту второго контура и производят его настройку аналогично предыдущему. По окончании настройки всех резонансных контуров краской или карандашом отмечают положение катушек индуктивности на деревянных брусьях с указанием даты настройки, удаляют отметки предыдущей настройки.

Для настройки второго звена двухзвенного резонансно-апериодического СУ выход звукового генератора присоединяют к точкам А и В (см. рис. 4.32), заземленный вывод прибора — к точке В, а заземление от приборов отсоединяют. Между точкой В и общей точкой катушек индуктивности (х на рис. 4.32) делают разрыв цепи. Включают переключатель S1 и снимают заземление в точках 2, 5, 6, 7 и предохранитель FU1. Таким образом, минусовая шина и подключенные к ней приборы должны быть на время настройки заземлены только в одной точке 3, в месте подключения отсоса; это необходимо для того, чтобы исключить влияние гармоник тягового тока на настройку СУ.

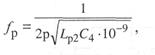

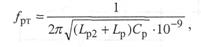

Частота резонанса напряжения между емкостью С4 второго звена и индуктивностью реактора L 2 должна находиться в пределах 120—180 Гц; ее оптимальная величина равна 174 Гц. Настройку апериодического звена можно не производить — достаточно определить его резонансную частоту fРи привести ее в соответствие с допускаемыми пределами путем включения соответствующего количества конденсаторов. Частота f определяется по формуле:  где LР2— индуктивность реактора второго звена, мГн; С4 — емкость апериодического звена, мкФ (для оптимальной частоты емкость С4 = 837/LР2) Некоторые особенности включения измерительных приборов имеются при настройке второго звена двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства ЦНИИ МПС, связанные с наличием фильтр-пробки LРСР Как известно, резонансный контур LРСР включают параллельно реактору LР2 второго звена для того, чтобы увеличить коэффициент сглаживания фильтра на частоте 300 Гц. Для этого необходимо, чтобы частота резонанса тока fРТ, определяемая по условию резонанса, была равна 300 Гц. Ее определяют по формуле: где LР2— индуктивность реактора второго звена, мГн; С4 — емкость апериодического звена, мкФ (для оптимальной частоты емкость С4 = 837/LР2) Некоторые особенности включения измерительных приборов имеются при настройке второго звена двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства ЦНИИ МПС, связанные с наличием фильтр-пробки LРСР Как известно, резонансный контур LРСР включают параллельно реактору LР2 второго звена для того, чтобы увеличить коэффициент сглаживания фильтра на частоте 300 Гц. Для этого необходимо, чтобы частота резонанса тока fРТ, определяемая по условию резонанса, была равна 300 Гц. Ее определяют по формуле:  где LР2 — индуктивность реактора второго звена сглаживающего устройства, мГ; LР — индуктивность резонансного контура фильтр-пробки, мГ; СР — емкость резонансного контура фильтр-пробки, мкФ. Эффективность сглаживающего устройства будет наибольшей в том случае, если частота резонанса напряжения fРН фильтр-пробки будет находиться в пределах 320—370 Гц. Ее определяют из выражения: где LР2 — индуктивность реактора второго звена сглаживающего устройства, мГ; LР — индуктивность резонансного контура фильтр-пробки, мГ; СР — емкость резонансного контура фильтр-пробки, мкФ. Эффективность сглаживающего устройства будет наибольшей в том случае, если частота резонанса напряжения fРН фильтр-пробки будет находиться в пределах 320—370 Гц. Ее определяют из выражения:  Настройку фильтр-пробки производят в следующей последовательности. Приборы для настройки подключают параллельно резонансному контуру СР LР , причем заземляемый вывод приборов — к шине, связанной с отсосом. Для исключения ложных параллельных цепей в точках а и б схемы СУ (рис. 4.34) разрывают цепи, отсоединяя шины или провода. Снимают заземление в точках 2, 5, 6, 7 и предохранитель FU1 и включают переключатель S1. Таким образом, минусовая шина и подключенные к ней приборы на время настройки заземлены только в одной точке 3 в месте подключения отсоса. Изменяют плавно частоту генератора и по максимальному показанию лампового вольтметра находят частоту резонанса тока фильтр-пробки. Изменением индуктивности LР добиваются, чтобы эта частота была равна 300 Гц. Если изменением индуктивности LР не удастся настроить фильтр-пробку на требуемую частоту резонанса токов, то заменяют конденсатор СР на другой, с более подходящей емкостью. После настройки фильтр-пробки на резонанс токов при частоте 300 Гц, плавно увеличивая частоту генератора, определяют частоту резонанса напряжения fРН по минимальному показанию лампового вольтметра. Частоту резонанса напряжения между индуктивностью реактора и емкостью параллельной части (частота среза) апериодических СУ принимают равной 60—68 Гц. Настройку сглаживающего устройства производят так же, как второе звено двухзвенного резонансно-апериодического СУ Западно-Сибирской дороги. Однако чаще всего настройка не требуется, т.к. достаточно измерить индуктивность реактора и суммарную емкость Настройку фильтр-пробки производят в следующей последовательности. Приборы для настройки подключают параллельно резонансному контуру СР LР , причем заземляемый вывод приборов — к шине, связанной с отсосом. Для исключения ложных параллельных цепей в точках а и б схемы СУ (рис. 4.34) разрывают цепи, отсоединяя шины или провода. Снимают заземление в точках 2, 5, 6, 7 и предохранитель FU1 и включают переключатель S1. Таким образом, минусовая шина и подключенные к ней приборы на время настройки заземлены только в одной точке 3 в месте подключения отсоса. Изменяют плавно частоту генератора и по максимальному показанию лампового вольтметра находят частоту резонанса тока фильтр-пробки. Изменением индуктивности LР добиваются, чтобы эта частота была равна 300 Гц. Если изменением индуктивности LР не удастся настроить фильтр-пробку на требуемую частоту резонанса токов, то заменяют конденсатор СР на другой, с более подходящей емкостью. После настройки фильтр-пробки на резонанс токов при частоте 300 Гц, плавно увеличивая частоту генератора, определяют частоту резонанса напряжения fРН по минимальному показанию лампового вольтметра. Частоту резонанса напряжения между индуктивностью реактора и емкостью параллельной части (частота среза) апериодических СУ принимают равной 60—68 Гц. Настройку сглаживающего устройства производят так же, как второе звено двухзвенного резонансно-апериодического СУ Западно-Сибирской дороги. Однако чаще всего настройка не требуется, т.к. достаточно измерить индуктивность реактора и суммарную емкость |

|

Рис. 4.34. Схема настройки

устройства ЦНИИ МПС:

1—7 — места установки заземлений;

FU1 — предохранитель сглаживающего устройства;

FU2 — предохранитель киловольтметра; R—резистор;

Источник