Ремонт разъединителей

Ремонт разъединителей складывается из ремонта изоляторов, токопроводящих частей, приводного механизма и каркаса.

Сначала удаляют с изоляторов (слегка смоченной в бензине тряпкой) пыль и грязь, внимательно осматривают с целью выявления дефектов и их устранения. Далее проверяют:

— крепления подвижных и неподвижных контактов разъединителя на изоляторах, а также токопроводящих проходных изоляторов,

— отсутствие при включении смещения подвижного контакта разъединителя относительно оси неподвижного. Если смещение вызывает удар подвижного контакта о неподвижный, его устраняют изменением положения неподвижного контакта,

— надежность контакта в месте соединения шин с неподвижными контактами разъединителя (стягивающие болты должны быть законтрены),

— плотность соприкосновения подвижного и неподвижного контактов разъединителя с помощью щупа толщиной 0,05 мм, который должен проходить на глубину не более 5 — 6 мм. Изменение плотности достигается затяжкой спиральных пружин на подвижном контакте разъединителя. Плотность контакта, однако, должна быть такой, чтобы втягивающие усилия не превышали 100 — 200 Н для разъединителей РВО и РВ на ток до 600 А,

— момент замыкания блок-контактов разъединителя. В процессе включения цепь блок-контактов разъединителя должна замыкаться при приближении ножа к губке (допускается недоход ножей до губки 5 градусов), а в случае отключения — при прохождении ножом разъединителя 75% его полного хода. Регулировка достигается изменением длины тяги блок-контактов и поворотом контактных шайб на шестигранном валу,

— целостность пластин гибкой связи вала заземляющих ножей с каркасом разъединителя, присоединение заземляющей шины к разъединителю. Для надежности соединения поверхности заземляющей шины и рамы разъединителей вокруг отверстия для болта зачищают до блеска, смазывают тонким слоем вазилина и соединяют болтом. Во избежание коррозии вокруг места соединения болт необходимо покрасить,

— четкость работы механической блокировки вала разъединяющих и заземляющих ножей разъединителя. Трущиеся части разъединителей и привода покрывают незамерзающей смазкой, а при необходимости предварительно протирают смоченной в бензине тряпкой и зачищают шкуркой, затем устраняют ржавчину и окрашивают.

капитально отремонтированный разъединитель должен пройти испытания.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Текущий ремонт и испытания разъединителей

Разъединители — самые распространенные аппараты в распределительных устройствах (РУ) высокого напряжения и В Л (число разъединителей в 2,5—4 раза больше, чем выключателей). Поэтому весьма важными их характеристиками являются занимаемая площадь и объем, простота обслуживания, удобство проведения ремонтных и монтажных работ. Разъединители должны обладать высокой надежностью, поскольку число их переключений в течение года эксплуатации может достигать нескольких сот и более в зависимости от схемы соединений РУ, а их повреждение может привести к серьезным авариям и нарушению схемы электроснабжения, как, например, отключение разъединителей необесточенного участка цепи, когда возникающая открытая электрическая дуга между размыкаемыми контактами может достигнуть очень больших размеров и перекинуться на соседние фазы и заземленные конструкции, что мгновенно приведет к возникновению двух- и трехфазных КЗ.

Кроме того, разъединители открытых распределительных устройств (ОРУ) должны надежно работать в неблагоприятных атмосферных условиях (ветер, гололед, увлажнения, загрязнения и др.). В замкнутом положении через контактную систему разъединителя протекает длительно рабочий ток и кратковременно — токи КЗ. Наиболее уязвимым местом токоведущих соединений при сквозных токах КЗ разъединителей являются контакты. Воздействие электродинамических усилий в значительной мере может уменьшиться контактное нажатие, создаваемое пружинами, что, в свою очередь, приводит к росту переходного сопротивления контакта, а следовательно, и к его нагреву, вплоть до расплавления материалов контактов.

Конструкция разъединителей тесно связана с компоновкой РУ, главной схемой электрических соединений, конструктивным исполнением других аппаратов: выключателей, трансформаторов тока и напряжения, защитных аппаратов. Поэтому не может быть универсального разъединителя, который можно применять во всех случаях, чем и объясняется большое разнообразие их конструкций.

Основными элементами разъединителей всех типов являются: контактная система, содержащая подвижные и неподвижные контакты; привод с изоляционной тягой для передачи движения к подвижному контакту; контактные соединения; изоляция.

Осмотры разъединителей проводятся под напряжением вместе с другим оборудованием, на подстанциях с постоянным обслуживающим персоналом — ежедневно, а на подстанциях без него — в сроки, установленные главным инженером ЭЧ, но не реже одного раза в 10 дней.

Осмотры проводятся обычно оперативным дежурным или электромонтером. При осмотрах проверяют состояние: контактов но термоиндикаторам, изоляторов (на их поверхности не должно быть сколов площадью > 3 см 2 трещин по ребру длиной 60 и глубиной 5 мм); приводов; заземлений в местах их соединения с основаниями разъединителей (плотный контакт и отсутствие следов коррозии); поддерживающих конструкций, а также всех дверей ячеек в ЗРУ, которые должны быть закрыты на специальные замки с блокировкой, исключающей попадание внутрь ячейки без отключения находящихся там аппаратов.

Текущий ремонт разъединителей наружной установки проводится со снятием напряжения бригадой из двух, а при напряжении 110—220 кВ — из трех человек один раз в год; внутренней установки — по мере необходимости.

Ремонт начинают с чистки изоляторов и ножей. Салфетками, смоченными в бензине, протирают подвижные и неподвижные контакты, очищая их от старой смазки, а также поверхность изоляторов, выявляя на них сколы и трещины с недопустимыми размерами. Такие изоляторы заменяют. При обнаружении подгаров ножей их очищают стеклянной бумагой до медного блеска, протирают сухой салфеткой и смазывают тонким слоем технического вазелина.

Жесткость пружины проверяют при включенном положении разъединителя нажатием руки на подвижные контакты. В этом положении щуп толщиной 0,5 мм не должен проходить между витками пружины. При потере жесткости пружину регулируют или заменяют.

Осматривают и производят пробную подтяжку контактов ошиновки, проверяют надежность контактов ошиновки, контактных соединений гибких связей. При обнаружении ослабленных контактов их разбирают, зачищают и снова затягивают.

Проверяют главный контакт разъединителя. Поверхность контактов зачищают, шлифуют и смазывают. Все трущиеся части разъединителя покрывают труднозамерзающей смазкой ЦИАТИМ-201. При необходимости заменяют изношенные детали. Ножи (подвижные контакты) разъединителя должны входить в губки неподвижных контактов без ударов и перекосов. Допускаемое несовпадение контактных поверхностей должно быть не более 10 % площади соприкосновения. Кроме того, при полном включении разъединителей ножи не должны доходить до упора ближе, чем на 3—5 мм. В противном случае при ударе подвижных контактов об упоры дополнительные толчковые нагрузки передаются на фарфоровые

|

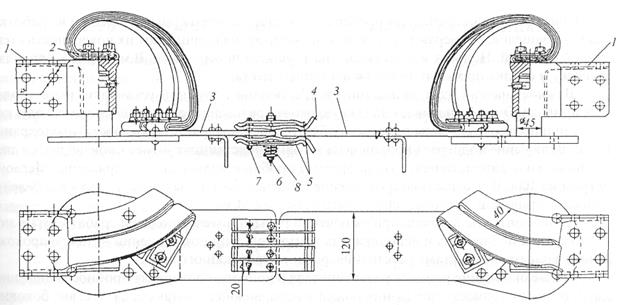

Рис. 4.41. Токоведущая система горизонтально-поворотного разъединителя:

1 — зажим; 2 — гибкая связь; 3 — пластина ножа; 4 — ламель; 5 — стальные пластины; 6— шпилька;

7— фиксирующий болт; 8—пружина

изоляторы и разрушают их. Регулируют ход ножей изменением длины тяги или хода ограничителей и упорных шайб. Возможна также регулировка небольшими перемещениями изолятора на цоколе или губок на изоляторе.

У разъединителей горизонтально-поворотного типа коммутирующий контакт (рис. 4.41) состоит из одной или более пар ламелей 4, которые закрепляются непосредственно на пластине ножа стальными фиксирующими болтами 7 и шпильками 6 и прижимаются к ней с помощью пружин 5. Поверх ламелей наложены стальные пластины 5, образующие магнитный замок. При больших номинальных токах (Iном > 1000 А) на ламели напаивают серебряные пластины, используют также и гальваническое серебряное покрытие. При отключении разъединителя оба полуножа поворачиваются в горизонтальной плоскости в одном направлении, при этом пластина одного из них выходит из контактных ламелей, после чего под воздействием пружины последние сближаются. Однако сближение ограничивается дистанционными шайбами, установленными на болтах, что исключает поломку контакта при включении и заходе пластины ножа в них.

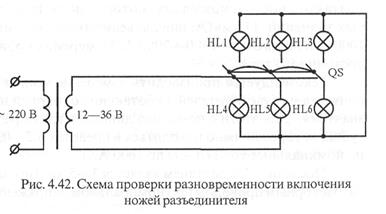

Ножи трехполюсных разъединителей должны входить в губки одновременно, что проверяют с помощью ламп накаливания и понижающего трансформатора, собранных в схему (рис. 4.42). Допускается разновременность включения ножей не более 3 мм при напряжении до 35 кВ и не более 5 мм — 35 кВ и выше.

|

Углы поворота главных ножей проверяют по шаблону: для разъединителей рубящего типа они должны быть не менее 74°; для колонковых разъединителей при отключении 90—92°; для заземляющих ножей 59°.

Ремонт привода начинают с его очистки, причем моторные приводы при текущем ремонте не разбираются. Трущиеся части очищают от старой смазки и грязи.

Мерительным инструментом проверяют отсутствие чрезмерных износов и выработки валиков, защелок; проверяют состояние блок-контактов и зачищают их поверхность стеклянной бумагой. Наносят новую смазку на трущиеся поверхности. В моторных приводах зачистку и смазку проводят только в доступных местах.

Важное значение для разъединителей, особенно наружной установки, имеет подогрев привода. Это обеспечивает надежную работу разъединителей в холодную погоду, поэтому при проверке системы подогрева обязательно проверяют целостность предохранителей. Включение подогрева приводов на тяговых подстанциях может производиться дистанционно или автоматически, что проверяют пробным включением напряжения. Мегаом-метром на 1000 В измеряют сопротивление изоляции вторичных цепей, а также кабелей и проводов приводов, которое должно быть не менее 1 Мом.

Блок-контакты привода при включении разъединителей должны срабатывать в момент касания подвижных и неподвижных контактов, а при отключении — после прохождения главными контактами расстояния, равного 75 % полного хода.

После окончания ремонта разъединителя и привода производят пробное включение, где проверяют точность попадания ножей в неподвижные контакты; отсутствие боковых ударов ножей о контактные скобы, а также ударов ножа о головку изолятора; прямолинейность ножей, исправность гибкой связи между ножом и зажимом, угол поворота ножей и работу блок-контактов.

При необходимости окрашивают приводы, металлоконструкции, шапки изоляторов, восстанавливают порядковые номера разъединителей.

Неплановые ремонты производятся при поломке изоляторов или моторного привода.

Испытания разъединителей проводят не реже 1 раза в 8 лет. При этом мегаомметром напряжением 2500 В проверяют сопротивление изоляции поводков, тяг, выполненных из органических материалов. Их допустимые значения зависят от номинального напряжения и составляют: не менее 300 МОм при номинальном напряжении 6—10 кВ; 1000 МОм при 15—150 кВ; 3000 МОм при 220 кВ. Сопротивление изоляции многоэлементных опорных изоляторов, которое проверяется только при положительной температуре окружающего воздуха и тем же мегаомметром, должно быть не менее 300 МОм у каждого элемента.

Одноэлементные опорные фарфоровые изоляторы испытываются повышенным напряжением промышленной частоты, величина которой указана в [20], а опорные многоэлементные и подвесные изоляторы — напряжением 50 кВ, приложенным к каждому элементу. Для опорно-стрежневых изоляторов электрическое испытание не обязательно. Изоляцию вторичных цепей испытывают напряжением 1000 В или мегаомметром на 2500 В.

Контроль состояния многоэлементных изоляторов проводят под напряжением штангой ШДИ (см. рис. 3.1) при положительной температуре окружающего воздуха. Изолятор бракуется, если на него приходится напряжение менее допустимого [20].

На разъединителях напряжением 35 кВ и выше, а также на 600 А и более всех напряжений измеряют сопротивление обмоток включающей и отключающей катушек и контактов постоянному току, которое должно быть не выше 150 % следующих исходных значений: 175 мкОм для разъединителей с номинальным током 600 А; 120 мкОм — 1000 А и 50 мкОм — 1500—2000 А. Измерения проводятся миллиомметром или мостом постоянного тока.

Рекомендуется производить измерение усилия вытягивания ножа из неподвижного контакта у разъединителей, работающих с токовой нагрузкой больше 90 % номинального значения. Для этого с помощью динамометра определяют усилие вытягивания ножей из губок, которое должно находиться в пределах 0,2—0,4 кН (20—40 кгс) для разъединителей на номинальные токи от 400 до 2000 А.

Последним испытанием является 3—5-кратное включение и отключение разъединителя с моторным приводом при номинальном напряжении оперативного тока.

Источник

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ БЕЗ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда. 1

Электромонтер 5 разряда. 1

Электромонтер 4 разряда. 2

Электромонтер 3 разряда. 1

2. Условия выполнения работ

2.1. На разъединителях, у которых шлейфы подключены к контактной сети через врезные изоляторы.

2.2. Как комбинированная в следующей последовательности:

а) под напряжением — по отключению шлейфов от контактной сети;

б) со снятием напряжения с разъединителя и его шлейфов — по проверке состояния и ремонту разъединителя;

в) под напряжением — по подключению шлейфов к контактной сети.

2.3. С применением изолирующей съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.4. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки.

2.5. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Механизмы, приборы, монтажные приспособления, инструмент,

защитные средства и сигнальные принадлежности

Вышка изолирующая съемная, шт. 1

Лестница навесная 3 м, щт. т. |

Набор инструмента электромонтера, компл. 1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. 1

Полотно наждачное, лис¥ или щетка металлическая, шт. 1

Штанга переносная шунтирующая, шт. -. 1

Линейка измерительная, шт. i. -. 1

Динамометр, шт. 1

Штанга заземляющая, щт. ‘. . . 2

Перемычка медная для шунтирования искрового промежутка; щт. 1

Перемычка медная для шунтирования секций, шт. 1

Перчатки диэлектрические, пар. -. 5

Пояс предохранительный, шт. и..;—. 3

Каска защитная, шт. 5

Жилет сигнальный, шт. …………………………….…. 5

Сигнальные принадлежности, компл. . 1

Радиостанция переносная, шт. 1

Аптечка, компл. —•. •. 1

4. Норма времени на один секционный разъединитель — 8,08 чел. ч.

1. В приведенной норме времени предусмотрен шлейф секционного разъединителя из трех проводов. При изменении количества проводов в шлейфе норму времени увеличивать (или уменьшать) на 0,266 чел. ч. на один провод.

2. В случае установки и снятии шунта на секционном изоляторе нврму времени увеличивать на 0,519 чел. ч

5. Подготовительные работы и допуск к работе

5.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки без перерыва в движении поездов и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

5.2. Получить наряд напроизводство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

5.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

5.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки испытаний. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

5.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

5.6. По прибытии на место работы провести текущий инструктаж по технике безопасности всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

5.7. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

5.8. Проверить визуально расположение разъединителя и правильность подключения его шлейфов к цепной подвеске (через врезные изоляторы). На весь период работы ключ от привода разъединителя должен находиться у руководителя работ. При дистанционном управлении открыть крышку привода, проверить работу кнопки блокировки, оставить крышку привода открытой.

5.9. Осуществить допуск к производству работ.

6. Схема последовательного технологического процесса

| № п/п | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |

| 6.1. | Проверка заземления опоры и привода разъединителя | 6.1.1. Проверить целостность и исправность заземления опоры и надежность присоединения его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления опоры защитного устройства установить на нем медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм 2 , присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем – со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках., 6.1.2- Проверить состояние и исправность заземления привода разъединителя на тяговый рельс. Привод разъединителя должен быть изолирован от опоры, а в тяге — врезана изолирующая вставка. При ее отсутствии конструкция разъединителя так же должна быть изолирована от опоры. Привод присоединяется к тяговой рельсовой цепи двумя заземляющими проводниками наглухо, без защитных устройств. При этом Не допускается их соединение с индивидуальным или групповым заземлением опоры. |

| 6.2. | Шунтирование секций, соединяемых разъединителем | 6.2.1. Включить разъединитель или проверить его включенное положение. 6.2.2. Установить изолирующую съёмную вышку (ИВ) на путь под электрическими соединителями (ЭС) изолирующего сопряжения (или под секционным изолятором). Исполнителю с помощником подняться на рабочую площадку и, при завешенных шунтирующих штангах (ЩШ) на контактные провода (КП) обеих ветвей (секций), подключить шунтирующие перемычки (ШП) соединительными зажимами к поперечным электросоединителям (ЭС) обеих ветвей сопряжения 6.2.3. При шунтировании секционного изолятора шунтирующей перемычкой соединить обе его ветви при помощи болтовых соединительных зажимов таким образом, что бы обеспечивался проход полозов токоприемников по секционному изолятору. Если разъединитель, шунтирующий секционный изолятор, расположен далее 600 м от изолятора, то шунтирующую перемычку необходимо устанавливать с помощью изолирующей штанги. Общее сечение шунтирующей перемычки изолирующего сопряжения или секционного изолятора дол жно быть не менее 70% сечения одной из ветвей (сек ции) контактной подвески. |

| 6.3 | Отключение шлейфов разъединителя от контактной подвески | 6.3.1. Отключить разъединитель без заземляющего ножа и закрыть привод на замок. Разъединитель с заземляющим ножом на одном приводе оставить во включенном положении. 6.3.2. Переместить съемную вышку к месту подключения одного из шлейфов разъединителя к контактной подвеске. 6.3.3. Отключить поочередно перемычки шлейфов от контактной подвески.в следующей последовательности Завесить с рабочей площадки изолирующей вышки (ИВ) шунтирующие штанги (ШШ) на контактные провода (КП) и навесную лестницу 3 м (НЛ) на несущий трос (НТ). Исполнителю подняться по лестнице, завесить переносную шунтирующую штангу (ПШШ) по обе стороны врезного изолятора (ВИ), отсоединить концы шлейфа вместе с держателем проводов от поперечного электросоединителя (ЭС), переставить их на шлейфы за врезными изоляторами (показано стрелкой) и закрепить. Отключение шлейфов разъединителя с заземляющим ножом на одном приводе производится при включенном разъединителе и отсутствии электроподвижного состава на данной секции. 6.34. Снять переносную шунтирующую штангу, исполнителю спуститься на площадку вышки, снять навесную лестницу 3 м с несущего троса и шунтирующие штанги с контактного провода. Переместить вышку ко второму шлейфу разъединителя и аналогичным образом отсоединить его от контактной сети. 6.3.5. Съемную изолирующую вышку снять с пути и установить к опоре с разъединителем вне габарита подвижного состава. 6.3.6. Установить на каждый отключенный шлейф разъединителя по одной заземляющей штанге (ЗШ), присоединяя их сначала к тяговому рельсу. Штанги вывести из габарита подвижного состава. 6.3.7. Включить разъединитель (разъединитель с заземляющим ножом должен находиться во включенном положении). Исполнителю подняться по опоре (или используя съемную вышку) к разъединителю (СР) и соединить его шлейфы, при помощи болтовых соединительных зажимов, медной шунтирующей перемычкой (ШП) сечением не менее 50 мм 2 |

| 6.4. | Проверка состояния, регулировка и ремонт разъединителей по типам | 6.4 1. Разъединитель РЛНД-35 6.4.1.1. Очистить изоляторы разъединителя и опорные изоляторы шлейфов от загрязнения и осмотреть их. Не допускаются: сколы на ребрах фарфора общей площадью более 3 см 2 , продольные и радиальные трещины на изоляционных деталях и окон-цевателях, нарушение заделки в местах соединений изоляционных деталей с оконцевателями (качание или проворачивание). При наличии изоляции между конструкцией разъединителя и опорой внешним осмотром проверить ее состояние. Не допускается механическое повреждение или шунтирование изолирующих элементов. 6.4.1.2. Осмотреть и зачистить контактные поверхности подвижного ножа и неподвижных губок наждачным полотном до блеска, удалив наплывы и заусенцы. Проверить целостность гибких шунтов и их крепление к ножу и шине. На все резьбовые соединения нанести смазку. — 6.4.1.3. При наличии дугогасящих рогов проверить их крепление и осмотреть. Дугогасящие рога должны иметь правильную форму, гладкую без заусенцев поверхность и плотный контакт в месте соприкосновения. При отключении разъединителя не допускается сцепление рогов. Зачистить рога наждачным полотном до блеска, удалив наплывы и зау сенцы. Износ рогов не должен превышать 10% поперечного сечения. 6.4.1.4. Проверить плотность контакта в местах присоединения шлейфов к разъединителю. При обнаружении нагрева контактов произвести их переборку с зачисткой контактных поверхностей проводов шлейфов и зажимов на разъединителе наждачным полотном до металлического блеска. При подключении шлейфов не допустить расслоения проводов и перекос плашек зажимов, убедиться в надежности затяжки болтов. 6.4.1.5. Проверить сцепление тяг с изоляторами и затяжку всех болтовых соединений. 6.4.1.6. Проверить при включенном положении разъединителя положение оси контактных ножей. Горизонтальные оси ножей должны совпадать с точностью до 1^, смещение осей (по середине между колонками разъединителя), при этом, не должно превышать 5 мм Отключить разъединитель «Цедиться, что контактные ножи повернулись на угол 90 — 91 При отклонении от приведенных значений произвести регулировку изменением длины внутриполюсной тяпь 6.4.1.7. Проверить контактное натяжение динамометром и отрегулировать; изменением затяжки гаек на шпильках ламелей. При отключении разъединителя вытягивающее усилие должно быть 160 — 200 Н (16 — 20 кгс). 6.4.1 .&. Нанести на все трущиеся части разъединителя смазку ЩИАТИМ^201 или ЖСТКЭ-65, а на контактны* поверхности-смазку ЦИАТИМ-101. >• 6.4.1.9. Проверит*’ соединение тяги с приводом и с изолятором-разъединителя. При наличии в тяге изолирующей вставки внешним осмотром проверить ее состояние. Не допускается механическое повреждение вставки или наличие на ней следов перекрытия. 6.4.1-.J0. Опробовать взаимодействие привода с разъединителем. 4.4.2. Разъединитель РСУ-3,3 6.4.2.1. Очистить изоляторы разъединителя и опорные изоляторы шлейфов от загрязнения и осмотреть их. Не допускаются: сколы на ребрах фарфора общей площадью более 3 см2, продольные, поперечные и радиальные трещины на изоляционных деталях и оконцевателях, нарушение заделки в местах соединений изоляционных деталей с оконцевателями (качание или проворачивание). При наличии изоляции между конструкцией разъединителя и опорой внешним осмотром проверить ее состояние. Не допускается механическое повреждение или шунтирование изолирующих элементов. 6.4.2.2. Проверить плотность контактов в узле подключения шлейфов к разъединителю. При обнаружении нагрева контактов произвести их переборку с зачисткой контактных поверхностей в узлах подключения шлейфов наждачным полотном до металлического блеска. 6.4.2.3. Проверить правильность положения ножа в «губках». Перекос ножа или одностороннее прилегание его к неподвижным «губкам» не допускается. Плотность прилегания ножей в «губках 7 ‘ регулируют изменением нажатия стальной пружины. Коррозия или обрыв пружины не допускаются. Проверить при включенном положении разъединителя расстояние от неподвижных контактов до контактной площадки подвижного изолятора. Расстояние должно составить 6 ± 2 мм. Несоблюдение этого размера при включении разъединителя может привести к удару и повреждению опорных изоляторов. Осмотреть и зачистить подвижный нож и неподвижные «губки» наждачным полотном до металлического блеска, удалив наплывы и заусенцы. 6.4.2.4. Провести проверку и регулировку дугогасящих рогов. Дугогасящие рога должны иметь гладкую, без заусенцев поверхность, правильную форму и плотный контакт в месте соприкосновения. При отключении разъединителя разрыв электрической цепи на дугогасящих рогах должен происходить при расхождении основных контактов не менее, чем на 10 мм. Расстояние между дугогасящими рогами в отключенном положении должно быть не менее 100 мм. Износ рогов не должен превышать 10 •% поперечного сечения. 6.4.2.5. Проверить надежность закрепления коромысла на оси подвижного изолятора стопорным болтом. 6.4.2.6. Проверить соединение тяги с приводом и коромыслом подвижного изолятора разъединителя. 6.4.2.7. Проверить наличие смазки в подшипнике подвижного изолятора и в случае необходимости напрессовать в подшипник крышкой масленки ЦИА-ТИМ-201 или ЖСТКЗ-65 до появления из пазов свежей смазки. Нанести смазку ЦИАТИМ-101 на контактные поверхности. При наличии в тяге изолирующей вставки внешним осмотром проверить ее состояние. Не допускается механическое повреждение вставки или наличие на ней следов перекрытия. 6.4.2.8. Опробовать взаимодействие привода с разъединителем; |

| 6.5 | Подключение шлейфов разъединителя к контактной подвеске | 6.5.1. Снять перемычку со шлейфов разъединителя. Исполнителю спуститься на землю. 6.5.2. Снять заземляющие штанги со шлейфов разъединителя, отключить разъединитель. Разъединитель с заземляющим ножом на одном приводе оставить во включенном положении. 6.5.3. Установить изолирующую съемную вышку на путь под местом подключения одного из шлейфов разъединителя к контактной подвеске. Исполнителю и помощнику подняться на рабочую площадку и, затем, по навесной лестнице 3 м к месту присоединения. 6.5.4. При завешенной шунтирующей переносной штанге по обе стороны врезного изолятора переключить поочередно шлейфы к поперечным электросоединителям. Контактные поверхности проводов предварительно очистить от загрязнения тряпкой, смоченной в бензине, а затем зачистить наждачным полотном до металлического блеска. Подключение шлейфов разъединителя с заземляющим ножом на одном приводе производить при отсутствии электроподвижного состава на данной сек-циии при включенном положении разъединителя. 6.5.5. После подключения шлейфов разъединителя к контактной подвеске по команде руководителя работ включить разъединитель; переместить съемную изолирующую вышку под установленный шунт на изолирующем сопряжении или на секционном изоляторе. При завешенных на обе ветви подвески (секции) шунтирующих штангах снять шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески. 6.5.6. Убедиться, что положение разъединителя соответствует схеме питания и секционирования или схеме, указанной в приказе энергодиспетчера, закрыть крышку привода и запереть на замок. 6.5.7. Снять в диэлектрических перчатках шунтирующую перемычку с защитного устройства в цепи заземления опоры, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса. |

7. Окончание работ

7.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

7.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее у опоры, не нарушая габарит приближения строений, и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы.

7.3. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

7.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Источник