- Регулировки при ремонте двигателя

- Неисправности, регулировка и ТО двигателя (ГРМ, кривошипношатунный механизмы)

- 1. Основные неисправности двигателя (кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы)

- 2. Регулировочные работы и ТО двигателя (ГРМ, кривошипношатунный механизмы)

- Техническое обслуживание и ремонт двигателя автомобиля.

Регулировки при ремонте двигателя

Основные регулировочные работы двигателя

Технико-экономические показатели работы и моторесурс двигателя в значительной степени зависят от правильности его регулировки, поэтому регулировочные работы являются важной частью его технической эксплуатации.

Для правильного выполнения основных проверок и регулировок необходимо иметь на ободе маховика двигателя метки ВМТ отдельных цилиндров и неподвижно закрепленную на остове двигателя стрелку, при совмещении с которой одной из указанных меток мотыль соответствующего цилиндра оказывается точно в положении ВМТ.

Чтобы проверить, правильно ли установлена стрелка относительно имеющихся меток ВМТ на маховике, или правильно нанести эти метки, если их не было, поступают следующим образом.

Медленно проворачивая коленчатый вал, устанавливают поршень одного из цилиндров в такое положение, при котором его мотыль не доходит до ВМТ на 30—40°.

При этом положении против стрелки на маховике наносят временную метку 1 (рис. 207, а) и через гнездо форсунки с помощью стержня, линейки или специального приспособления — «регляжа» точно замечают расстояние Б от поршня до какой- нибудь неподвижной кромки на крышке цилиндра или с помощью линейки расстояние В от юбки поршня до торца цилиндровой втулки.

Затем медленно проворачивают коленчатый вал дальше до тех пор, пока поршень, перевалив через ВМТ, снова займет точно такое же положение (рис. 207, б). Для этого положения на маховике против стрелки также наносится временная метка 2.

Дугу между метками 1 и 2 делят пополам и находят таким образом место для нанесения метки ВМТ.

Для уверенности в правильности нахождения места для метки ВМТ указанные операции производят 2—3 раза.

Теперь, если установить найденную указанным методом метку ВМТ под стрелку, мотыль данного цилиндра окажется точно в положении ВМТ.

Иногда на диаметрально противоположной стороне маховика против меток ВМТ наносятся метки НМТ.

От меток ВМТ (или НМТ) производится отсчет углом открытия и закрытия клапанов при проверке и установке газораспределения и измерение угла опережения подачи топлива.

Источник

Неисправности, регулировка и ТО двигателя (ГРМ, кривошипношатунный механизмы)

1. Основные неисправности двигателя (кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы)

Рассмотрим наиболее характерные неисправности двигателей автомобилей и перечислим основные причины их возникновения. Двигатель работает неустойчиво или останавливается на холостом ходу. Основные причины: неисправности системы питания, зажигания; повышенный износ кривошипно-шатунного (КШМ) и газораспределительного (ГРМ) механизмов.

Двигатель развивает недостаточную мощность. Основные причины: плохое наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью; недостаточная компрессия; перегрев двигателя; неисправности системы питания, зажигания; повышенный износ кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения; прогорание прокладки головки блока.

Увеличенный расход топлива и повышенная токсичность отработавших газов. Основные причины: неисправности системы питания, зажигания и механизма газораспределения.

Дымный выхлоп. Основные причины: при черном выхлопе — переобогащение смеси, при синем — сгорание масла в выпускной системе из-за повышенного уровня в картере двигателя или износа цилиндропоршневой группы.

Выстрелы в глушителе. Основные причины: неплотное закрытие выпускного клапана или его подгорание; богатая смесь.

Хлопки во впускном трубопроводе. Основные причины: неплотное закрытие впускного клапана; бедная смесь.

Повышенный расход масла. Основные причины: износ или закоксовывание поршневых колец; износ поршней и стенок цилиндров, маслоотражательных колпачков и направляющих втулок клапанов; засорение системы вентиляции картера.

Недостаточное давление масла в двигателе. Основные причины: износ коренных и шатунных шеек и подшипников коленчатого вала; неисправности системы смазки.

Стуки и шумы при работе двигателя. Основная причина: износ деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов двигателя.

2. Регулировочные работы и ТО двигателя (ГРМ, кривошипношатунный механизмы)

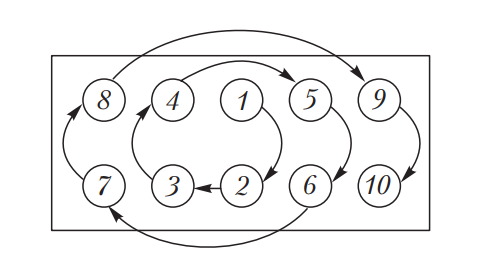

В случае необходимости, а для старых моделей двигателей периодически, при ТО осуществляется проверка крепления головки блока цилиндров в определенной последовательности (рис. 1) моментом затяжки, индивидуальным для каждого двигателя.

Общий принцип затяжки: болты начинают затягивать от центра, удаляясь к периферии по спирали. Чугунную головку крепят в горячем состоянии, а головку из алюминиевого сплава — в холодном.

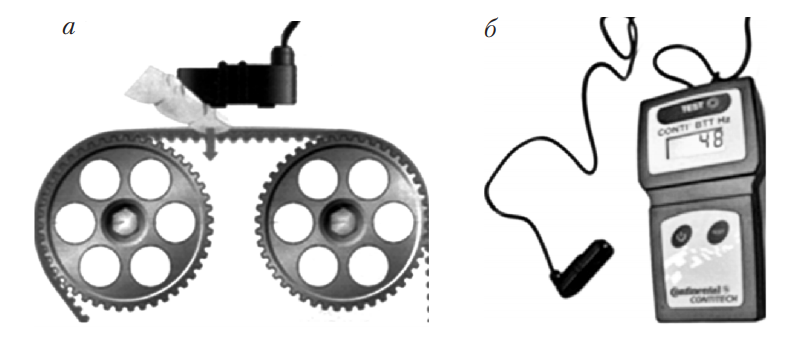

После пробега каждых 50…200 тыс. км (в зависимости от модели двигателя) меняется зубчатый ремень привода ГРМ. После установки зубчатого ремня следует проверить и при необходимости установить требуемое натяжение. Проверку производят с помощью специального прибора для измерения натяжения ремней, а при его отсутствии правильность натяжения проверяют поворотом ремня рукой: ремень должен поворачиваться на 90° вокруг своей оси. Натяжение ремня осуществляется натяжным роликом.

Рис. 1. Порядок затяжки болтов (1…10) головки цилиндров

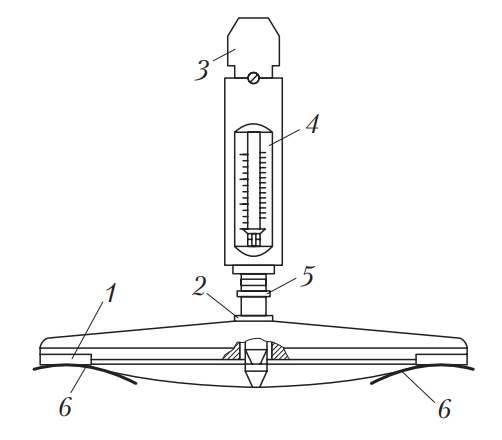

Обычный прибор для измерения натяжения ремней представляет собой динамометрическое устройство (рис. 2). При измерении планку 1 опирают на шкивы ремня 6 и, надавив на ручку 3 до упора буртика штока 5 в упорную втулку 2, по шкале 4 динамометра определяют приложенное к ремню усилие.

Рис. 2. Схема прибора для определения натяжения ремня: 1 — планка; 2 — упорная втулка; 3 — ручка; 4 — шкала динамометра; 5 — буртик штока; 6 — шкивы ремня

Для определения натяжения ремня применяют приборы, в которых используется принцип струны — при разных натяжениях она издает звуки разных октав (рис. 3). Для определения звуковых волн создан специальный акустический прибор, который подносится к ветви ремня. Измерение натяжения ремня производится по вибрации ремня, получаемой при оттягивании ремня пальцем и его отпускании, а считывание подтверждается звуковым сигналом. На дисплей прибора выводится определенная частота колебаний (в герцах) соответствующей степени натяжения. Частоту настройки сравнивают со справочными данными.

При эксплуатации автомобиля в результате изнашивания и нагрева механических частей ГРМ изменяется зазор между рычагами (коромыслами) клапанов и кулачками распределительного вала (в двигателях других типов — между распределительным валом и толкателями, между коромыслами и клапанами). Поэтому периодически (примерно через каждые 30 тыс. км пробега), а также при любых ремонтах механизма или снятии головки блока цилиндров следует проверить и в случае необходимости отрегулировать этот зазор в двигателях, имеющих механический привод клапанов.

Рис. 3. Измерение напряжения по звуковым волнам: а — принцип измерения; б — прибор для измерения

Величина теплового зазора для каждого двигателя индивидуальна. В технических характеристиках двигателей могут быть приведены тепловые зазоры как для холодного, так и для горячего двигателя; для горячего двигателя зазор может быть как больше, так и меньше в зависимости от конструкции газораспределительного механизма.

Холодным считают двигатель, температура охлаждающей жидкости в котором ниже 35 °С, что достигается при остывании двигателя после его прогревания в течение не менее 4 ч при температуре окружающей среды 20 °С. Горячим считают двигатель, температура охлаждающей жидкости в котором около 80 °С (момент включения большого контура циркуляции жидкости).

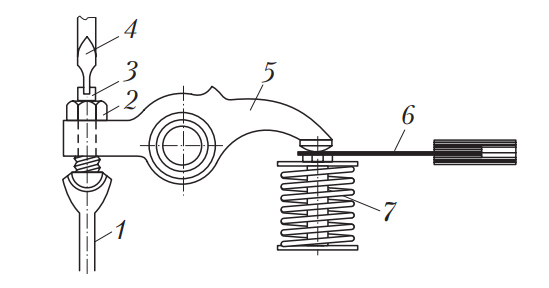

Проверяют и регулируют тепловые зазоры клапанов при закрытых клапанах, т.е. при максимальном удалении вершины кулачка распределительного вала от коромысла (штанги толкателя, толкателя) клапана. Такое положение вала может быть достигнуто различными способами. Проверку зазоров производят с помощью щупа, представляющего набор пластин толщиной 0,02…0,50 мм (рис. 4).

Рис. 4. Регулировка зазоров в газораспределительном механизме: 1 — штанга; 2 — контргайка; 3 — регулировочный винт; 4 — отвертка; 5 — коромысло; 6 — щуп; 7 — клапан

Наиболее распространен способ, при котором сначала регулируются зазоры в клапанах первого цилиндра; при этом его поршень находится в ВМТ на такте сжатия. Такт сжатия определяется по возрастанию давления воздуха в цилиндре при движении поршня в ВМТ: необходимо вывернуть свечу зажигания (форсунку), закрыть ее отверстие в блоке цилиндров специальным свистком (пробкой, пальцем) и проворачивать коленчатый вал до сигнала свистка (выталкивания пробки, резкого возрастания давления на палец).

После регулировки тепловых зазоров клапанов первого цилиндра зазоры остальных клапанов регулируют в порядке их работы, каждый раз проворачивая коленчатый вал на 180° (для 4-цилиндровых двигателей), 120° (для 6-цилиндровых) или 144° (для 5-цилиндровых).

Величину зазора «клапан — седло» можно косвенно оценить по количеству сжатого воздуха, прорывающегося через неплотности закрытых клапанов. Для этого сначала снимают валики коромысел, обеспечивая одновременное закрытие клапанов во всех цилиндрах, затем — форсунки (или свечи), а потом в камеру сгорания от компрессора подают сжатый воздух под давлением 0,20…0,25 МПа. В зависимости от назначения проверяемого клапана (впускной или выпускной) индикатор расхода газов КИ-13671 (см. рис. 16) устанавливают на впускном трубопроводе воздухоочистителя или на выпускной трубе. Величина расхода газов через индикатор определяется аналогично измерению количества картерных газов. Если утечка воздуха одного из клапанов превышает допустимую, то головка цилиндров подлежит текущему ремонту.

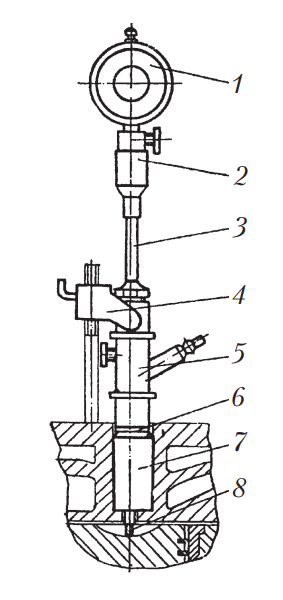

При диагностировании КШМ на неработающем двигателе определяют зазоры в верхней и нижней головках шатуна. Для этого применяют устройство КИ-11140. Основание 5 данного устройства (рис. 5) с помощью съемного фланца 4 закрепляется вместо форсунки. Внутри корпуса перемещается упор 8, соединенный с ножкой индикатора 1. Корпус имеет специальный патрубок, через него камера сгорания с помощью шланга соединяется с краном управления компрессорно-вакуумной установки КИ-13907, которая создает избыточное давление или разрежение в камере сгорания.

Рис. 5. Схема устройства КИ-11140 для определения зазоров в кривошипно-шатунном механизме: 1 — индикатор; 2 — индикаторный штатив; 3 — оправка; 4 — съемный фланец; 5 — основание; 6 — кольцо; 7 — наконечник; 8 — упор

Для проведения измерений поршень в диагностируемом цилиндре устанавливают в положение ВМТ и с помощью установки типа КИ-13907 создают избыточное давление. Поршень опускается вниз, устраняя все зазоры в КШМ. Затем подводят упор 8 до соприкосновения с поршнем, устанавливают шкалу индикатора 1 на нуль и с помощью установки создают разрежение. Поршень начинает двигаться вверх и поочередно устраняет зазоры в КШМ: поршень — палец, палец — втулка верхней головки шатуна, шатунный вкладыш — шейка коленчатого вала. После остановки поршня по шкале индикатора определяют суммарный зазор в КШМ. Поскольку перемещение поршня происходит ступенчато, можно определить составляющие суммарного зазора. Этот метод очень трудоемкий и требует наличия компрессорно-вакуумной установки. При техническом обслуживании двигателя производятся также работы по проверке деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.), крепление опор двигателя, крепление поддона картера двигателя.

Источник

Техническое обслуживание и ремонт двигателя автомобиля.

Техническое обслуживание ДВС заключается в его внешней очистке, контрольном осмотре, общем диагностировании и диагностировании и регулировании его систем.

Внешнюю очистку ДВС проводят путем его предварительной обдувки сжатым воздухом с последующей протиркой матерчатыми концами, смоченными в керосине или дизельном топливе.

Контрольный осмотр ДВС состоит из визуального установления его комплектности и мест подтекания масла, топлива и охлаждающей жидкости, контроля крепления двигателя и его систем, опробования пуска. При пуске двигателя обращают внимание на легкость запуска, продолжительность которого не должна превышать 20 с. Повторный запуск проводят через 1… …2 мин. При контрольном осмотре ДВС выявляют его очевидные неисправности.

Общее диагностирование ДВС позволяет оценить техническое состояние всего двигателя по некоторым обобщенным его параметрам как с качественной, так и в ряде случаев с количественной стороны.

Общее диагностирование двигателя можно проводить как на основе анализа различных внешних симптомов, характеризующих его работу, так и путем инструментального исследования. Наиболее распространены методы, основанные на анализе цвета выхлопных газов, развиваемых двигателем шумов, содержащихся в картерном масле примесей.

Анализ цвета выхлопных газов. Данный метод основан на зависимости между техническим состоянием отдельных частей двигателя и цветом выхлопных газов.

Анализ шумов, развиваемых двигателем. Этот метод осуществляют путем прослушивания двигателя. Механические шумы улавливаются достаточно хорошо. Поэтому оценка технического состояния двигателя по характеру шумов довольно широко распространена в эксплуатационных условиях, хотя она в определенной степени субъективна и требует высокой квалификации.

Анализ содержащихся в картерном масле примесей. Весьма перспективен и точен метод общего диагностирования технического состояния двигателя по анализу попадающих в масло продуктов изнашивания его деталей.

Текущий ремонт двигателей производится при наличии следующих дефектов: нарушении регулировки клапанов; неисправности прокладок крышки клапанов и головки блока; неисправности головки блока; стуке коренных и шатунных подшипников; повышенном расходе масла, пропуске газов; падении мощности; пониженном давлении масла в системе смазки двигателя. Устранение первых четырех дефектов производится без снятия двигателя с машины.

Для замены цилиндропоршневой группы, деталей кривошипно-шатунного механизма, системы смазки двигатель необходимо снимать с машины.

При одновременном наличии нескольких дефектов (стуке клапанов, подшипников, падении мощности двигателя и т. д.) и наработке близкой к наработке до капитального ремонта двигатель проходит наружную мойку и направляется на склад оборотных агрегатов для сдачи на технический обменный пункт для прохождения капитального ремонта на ремонтном заводе.

Разборка и сборка двигателей при текущем ремонте производятся после наружной мойки и очистки на агрегатном участке. Разборку ведут на универсальных или специализированных стендах.

Ремонт кривошипно-шатунного механизма. Кривошипно-шатунный механизм двигателя состоит из цилиндропоршневой и кривошипно-ша- тунных групп и включает следующие детали: цилиндр, поршень, поршневые кольца, поршневой палец, шатун, коленчатый вал, шатунные и коренные подшипники, маховик. Внешние признаки износа деталей этой группы — дымный выхлоп отработавших газов, повышенный расход масла, падение давления в системе смазки, стуки. Стуки возникают в результате естественного изнашивания трущихся поверхностей деталей кривошипно-шатунного механизма и увеличения зазора между ними. Увеличение^ зазора между деталями цилиндропоршневой группы приводит к снижению давления в цилиндрах (компрессии) и повышенному расходу масла. Увеличение зазора в подшипниках коленчатого вала вызывает снижение давления масла в главной масляной магистрали.

Поверхности цилиндров изнашиваются неравномерно как вдоль оси, так и по окружности. По окружности цилиндры изнашиваются сильнее в плоскости качания шатуна, а вдоль оси — в зоне компрессионных колец. Поршни и поршневые кольца, как правило, не ремонтируют, а заменяют новыми. Шатуны двигателя при наличии трещин, изгибов, скручивания, больших износов под втулку пальца и вкладыши выбраковываются и заменяются новыми. Для шатунов всех марок двигателей допускается изгиб 0,08 мм, а скручивание 0,12 мм на длине 100 мм.

Коленчатый вал изнашивается в зоне коренных и шатунных шеек. Для восстановления формы шеек и их чистоты, поверхности шлифуют под ремонтный размер. Для коленчатых валов тракторных двигателей принято четыре основных ремонтных размера с интервалом 0,75 мм для шатунных и 0,5 мм для коренных шеек. Для автомобильных валов интервал составляет 0,25 мм для коренных и шатунных шеек. При изломах, трещинах, погнутости коленчатый вал выбраковывается.

При ремонте поршни и шатуны подбираются по массе. Разность в массе приводит к дисбалансу, повышенной вибрации и снижению долговечности двигателя. Перед сборкой поршни нагревают до 75 … 85° С и соединяют с шатунами путем запрессовки пальца.

Коленчатый вал собирают в приспособлении. При сборке устанавливают шестерню привода масляного насоса. Шестерню располагают метками наружу. Масляные каналы продувают сжатым воздухом. К валу подбирают комплект шатунных и коренных вкладышей.

Ремонт головки цилиндров и деталей газораспределительного механизма. Основные дефекты головок цилиндров следующие: трещины, износ клапанных гнезд, коррозионный износ головок из алюминиевых сплавов, износ или срыв резьбы, коробление.

Крупные трещины обнаруживаются визуально, мелкие —при гидравлическом испытании давлением воды 0,4 МПа в течение 3 … 5 мин, при этом на поверхности не должно быть течи. Головка выбраковывается при трещинах, проходящих через отверстия под шпильки, направляющих клапанов или перемычки гнезд. Трещины ремонтируют электродуговой сваркой или эпоксидными смолами. При короблении плоскость прилегания головки к блоку фрезеруют и притирают на притирочной плите. Коробление плоскости допускается до 0,15 мм.

Клапанные гнезда восстанавливают фрезерованием с углом режущей кромки зенковки 15, 45 и 75°. Порядок фрезерования следующий: черновой фрезой с углом 45° снять фаску до выведения следов износа, фрезой с углом 15° снять с поверхности гнезд слой металла до образования четкой верхней кромки фаски, расположенной под углом 45°, чистовой фрезой с углом 45° зачистить фаску до получения рабочей фаски шириной 2 … 3 мм. После установки клапана фаска на его тарелке должна полностью перекрывать фаски гнезда без зазоров.

В клапанах изнашиваются фаски, тарелки и стержни по диаметру и торцу. Эти дефекты устраняются шлифовкой. После шлифовки для полного прилегания тарелки клапана к гнезду производят притирку с использованием пасты ГОИ или смеси наждачного порошка зернистостью 240 … 280 с дизельным маслом.

Ремонт системы смазки. Основные неисправности системы смазки относятся к износу и повреждению деталей масляного насоса и центрифуги. Перед разборкой масляный насос проверяется на стенде КИ-5278 или КИ-1575; при обнаружении неисправностей и утрате параметров насос подлежит разборке и замене неисправных деталей. После сборки насос проверяется на стенде и производится регулировка перепускного клапана на давление 0,6 … 0,8 МПа.

Обкатка и испытание двигателей. Собранный двигатель обкатывают и испытывают на специальных стендах. Цель обкатки — приработка трущихся поверхностей и выявление дефектов, возникающих в результате отклонений от технических условий. Основная приработка деталей двигателя происходит в первые 2 … 3 ч и полностью завершается через 40 … 60 ч. Поэтому обкатку проводят в два этапа: сначала на стендах по режиму, указанному в технических условиях для двигателя данной марки, а затем в условиях эксплуатации с пониженной нагрузкой. Автомобильные и тракторные двигатели подвергают холодной и горячей обкатке (без нагрузки и под нагрузкой) на универсальных стендах КИ-1363Б и КИ-1218А. (СМД-14, ЯМЭ-236, ЯМЭ-238, СМД-60 И др.).

Холодную обкатку автомобильных карбюраторных двигателей проводят в течение 20 мин, а дизельных — 80 … 100 мин сначала с выключенной, а затем и с включенной компрессией по режиму, установленному техническими условиями. Во время холодной обкатки проверяют давление масла в магистрали, при этом температура воды в системе охлаждения поддерживается на уровне 80° С. При обкатке не допускаются резкие шумы и стуки, а также подтекание масла, топлива и воды. После окончания холодной обкатки двигатель осматривают и подтягивают гайки крепления головки цилиндров.

При горячей обкатке включают подачу топлива и электродвигателем стенда запускают двигатель. В течение 10 … 15 мин его обкатывают без нагрузки при пониженной частоте вращения вала, а затем 10 … 15 мин при повышенной частоте вращения вала. При этом проверяется давление масла, регулируются обороты холостого хода, прослушивается стетоскопом двигатель в зонах возможных стуков.

Под нагрузкой двигатели обкатывают по режиму, установленному техническими условиями. Максимальная нагрузка не должна превышать 85% номинальной. В процессе обкатки замеряется мощность двигателя и расход топлива.

60.Техническое обслуживание и ремонт подвесок автомобиля.

Наиболее часто машине требуется диагностика подвески. Это связано с тем, что ходовая часть автомобиля в процессе езды принимает на себя основную нагрузку.

ТО подвески. После первых 2000 км, а затем через каждые 10000 пробега, а также после сильных ударов о препятствия на дороге (попадание в ямы, удары о случайные предметы или камни и т.п.), проверяют состояние деталей передней подвески осмотром снизу а/м после установки его на подъемнике, эстакаде или на смотровой яме.

Осмотром проверяют, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций рычагов, растяжек штанги стабилизатора, ее стоек и элементов передка кузова в мостах крепления узлов и деталей подвески. Деформация деталей подвески и, прежде всего растяжек, реактивных штанг и деталей передка кузова нарушает углы стыковки колес и может привести к невозможности их регулировки. При обнаружении таких деформаций необходимо проверить углы установки колес.

Ремонт подвески включает в себя проверку ее технического состояния, разборку, замену и ремонт деталей, сборку и регулировку углов установки передних колес. Ремонт деталей подвески включает обычно ремонт амортизационной стойки или амортизатора, а также перепрессовку сайлент-блоков рычагов подвески. Проверка технического состояния передней подвески производится как при появлении, так и в профилактических целях (обычно при очередном техническом обслуживании а/м), поскольку исправность подвески непосредственно связана с безопасностью движения.

Осмотр подвески производится снизу а/м, для чего удобнее всего вывесить его на подъемнике или установить на канаву с подъемником. При наличии деформаций и трещин на рычагах и других элементах подвески, повреждении защитных чехлов шаровых шарниров (сайлент-блоков), а также подтекание жидкости из амортизаторных стоек и амортизаторов. При наличии деформаций и трещин на рычагах и других элементах подвески, повреждения защитных чехлов шаровых шарниров, а также повышенном износе упругих элементов, они подлежат замене. Износ резинометаллических шарниров определяется по их проседанию и выпучиванию из них резины. При осмотре одновременно производится проверка креплений элементов подвески путем их подтяжки.

Проверка шаровых шарниров рычагов передних подвесок производится по люфтам в шарнирах при покачивании вывешенного колеса в вертикальной плоскости. На переднеприводных люфт контролируется по изменению расстояния между нижним рычагом и защитным кожухом тормозного ушка при вывешенном и снятом со ступицы колесе.

Проверка осадки пружин передней подвески производится после установки а/м на ровной горизонтальной площадке при полной его нагрузке. При этом измеряется расстояние от поверхности площадки до передней балки или поперечины кузова.

Проверка амортизаторов и амортизаторных стоек на а/м на специальном диагностическом стенде, при его отсутствии можно проверить амортизатор, раскачав кузов руками нажатием сверху на край крыла со стороны проверяемого амортизатора. После прекращения приложения усилий руками положение кузова должно стабилизироваться за 1-2 хода.

Источник