Особенности ремонта гидротехнических сооружений

Гидротехнические сооружения обычно подразделяются на две группы: сооружения общего и специального назначения. Сооружения общего назначения применяются во всех или нескольких отраслях водного хозяйства, а специального назначения — только в одной определенной отрасли.

К гидротехническим сооружениям общего назначения относятся: водонапорные (плотины, дамбы и т.д.), водосбросные, водопроводящие (каналы, лотки, трубопроводы, гидротехнические туннели), регуляционные, водозаборные, сопрягающие и т.д. К специальным гидротехническим сооружениям относятся: гидроэнергетические — здания ГЭС, бассейны и т.д.; воднотранспортные — судоходные шлюзы и каналы, порты, пристани, причалы, волноломы, молы, мосты; водопроводные и канализационные — водозаборы, насосные станции, резервуары, коллекторы; мелиоративные — оросительные и осушительные каналы и сооружения на них; рыбохозяйственные и т.п. Существуют также совмещенные гидротехнические сооружения, в которых совмещается несколько сооружений разного назначения, например, водосливная ГЭС, шлюз-водосброс.

Все эти сооружения, отличающиеся целым рядом специфических особенностей, объединяет один существенный фактор: постоянный контакт с водой. Причем независимо от того, с чем контактирует сооружение (морская вода, пресная вода, грунтовые или сточные воды), водная среда является агрессивной по отношению к материалам, из которых построено большинство гидротехнических объектов. Вода оказывает на них механическое, физическое, химическое и биологическое воздействие. Механическое воздействие выражается в виде статического давления воды, льда или наносов, принесенных водой к сооружению, а также динамического воздействия от удара струй или льдин, движущихся с большой скоростью. Физическое воздействие связано с истиранием поверхности сооружения водой (кавитация), наносами, содержащимися в воде, или льдом, а также с переменными циклами замораживания-оттаивания. Химическое воздействие приводит к выщелачиванию бетона под воздействием агрессивных веществ и коррозии арматуры. Биологическое воздействие связано с деятельностью микроорганизмов, обитающих в водной среде. Все эти виды воздействий приводят к преждевременному разрушению гидротехнических сооружений и их отдельных конструкций.

В настоящее время по результатам инвентаризации большинство гидротехнических сооружений России (более 52%) находится в состоянии, требующем капитального ремонта. Средний возраст подпорных дамб, плотин и других гидротехнических сооружений составляет 30-40 лет, а в ряде случаев превышает 100 лет.

Анализ современного состояния проблемы показывает, что в целом по России гидротехнические сооружения характеризуются довольно низким уровнем безопасности. Подавляющее большинство гидротехнических сооружений нуждается в текущем ремонте, а более 400 находится в аварийном и предаварийном состоянии.

Основным материалом, из которого построено большинство гидротехнических объектов, является железобетон. В настоящее время существует большое количество материалов и технологий для ремонта, защиты и гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, однако выбор оптимальных для каждого конкретного случая материалов и технологий является сложным многофакторным процессом, зависящим от множества условий.

Одним из важнейших факторов при определении стратегии ремонта является оценка условий эксплуатации всего сооружения и его отдельных элементов. Сюда входит зона расположения конструкции (подводная, надводная, переменного уровня воды), величина кавитационного воздействия, подверженность ударным и динамическим нагрузкам, агрессивность среды (контакт с морской водой, грунтовыми или сточными водами) и так далее. От точной оценки условий работы ремонтируемой конструкции зависит, насколько выбранный ремонтный материал должен быть, например, сульфатостойким, морозостойким или устойчивым к истиранию.

Большое значение имеет расположение конструкции в плане ее доступности для ремонта, то есть возможность установки опалубки или необходимость применения тиксотропных материалов.

Также необходимо определить причины и степень разрушения, то есть насколько данный дефект влияет на несущую способность конструкции. Само по себе это уже определяет выбор материала для конструкционного или неконструкционного ремонта.

Особенностью проведения ремонтных работ на гидротехнических сооружениях является их сезонность и ограничение сроков ремонта. Например, на внутренних водных путях принято проводить ремонтные работы в зимний период, после закрытия навигации. Однако появление большого количества быстротвердеющих материалов (например, серия материалов EMACO FAST производства ООО «БАСФ Строительные системы») создало возможность проведения ремонтных работ в «окна». Ведь при грамотной организации работ можно произвести быстрый ремонт за 2-3 часа, что не слишком скажется на графике пропуска судов, но позволит в кратчайшие сроки привести в порядок многие сооружения, давно требующие ремонта. Серия материалов ЕМАСО FAST представлена тиксотропным составом ЕМАСО ® Fast Tixo и литыми составами ЕМАСО ® Fast Fluid и ЕМАСО ® Fast Fibre .

ЕМАСО ® Fast Tixo — безусадочный быстротвердеющий состав тиксотропного типа для конструкционного ремонта. Применяется при температуре от — 10°С до +30°С. Предназначен для ремонта вертикальных и потолочных поверхностей без устройства опалубки, для восстановления бетонных конструкций, подверженных действию агрессивных сред, а также для ремонта армированных (в том числе преднапряженных) конструкций гидротехнических сооружений и сооружений морского и внутреннего водного транспорта, балок, опор, мостовых плит и т.д.

Результаты испытаний ЕМАСО ® Fast Tixo при различных температурах

Источник

Реконструкция ремонт гидротехнических сооружений

Богданов И.С., главный конструктор ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»

Компания «ГЕОИЗОЛ Проект» выполняет услуги по проектированию различных типов берегоукрепления, а также занимается вопросами реконструкции и восстановления гидротехнических сооружений, таких как набережные, причальные стенки и др. аналогичные сооружения.

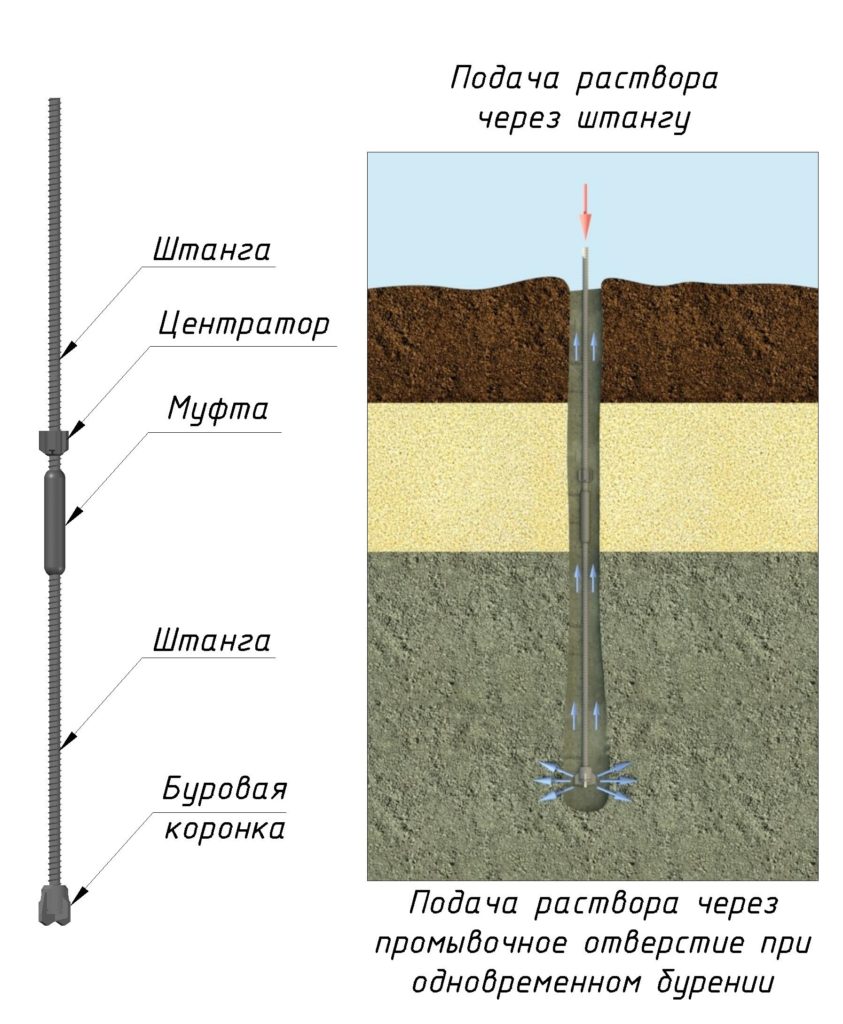

В проектных решениях применяются различные новые технологии и материалы. Одна из таких технологий — геотехническая система GEOIZOL-MP (Рисунок 1), которая производится на «Пушкинском машиностроительном заводе», входящем в группу компаний «ГЕОИЗОЛ». Геотехническая система GEOIZOL-MP позволяет выполнять свайные работы различного уровня сложности, в том числе, в крайне стесненных условиях. Кроме того, многофункциональная геотехническая система GEOIZOL-MP повсеместно применяется в качестве анкерного крепления как в конструкциях существующих причальных стен с целью увеличения их несущей способности, так и для возведения новых подпорных стен и других сооружений. При необходимости строительства или реконструкции сооружений, находящихся под водой, анкерные крепления и основания подпорных стен можно выполнять с плавучих платформ.

Рисунок 1 — Многофункциональная геотехническая система GEOIZOL-MP

Описанные выше решения уже применялись при строительстве гидротехнических сооружений. К примеру, систему GEOIZOL-MP используют в качестве микросвай в основании несущих конструкций, удерживающих лицевую поверхность набережных, а также в качестве анкерного крепления причальных стенок.

Данные анкеры применялись на объекте ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, пос. Понтонный, при проведении работ по техническому перевооружению производства и реконструкции судоспусковых устройств для обеспечения строительства судов длиной 100 м, спусковой массой 2700 т.

Анкерное крепление строительных конструкций с применением системы GEOIZOL-MP предполагается при реконструкции нефтяной гавани в Новороссийске (проектирование планируется начать ближайшей осенью).

Один из значимых проектов по берегоукреплению — «Строительство пляжеуgерживающих сооружений в районе пос. Отраgное — г. Светлогорск, Калининграgская область» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Пляжеудерживающие сооружения в Калининградской области

Группой компаний «ГЕОИЗОЛ» выполнены работы по капитальному ремонту трех участков набережных реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, у домов 2-6 (рисунок 3), 9-15 (рисунок 4), 53-55 (рисунок 5).

Рисунок 3 – Реконструкция набережной реки Фонтанки, 2-6, г. Санкт-Петербург

Рисунок 4 – Реконструкция набережной реки Фонтанки, 9-15, г. Санкт-Петербург

Рисунок 5 – Реконструкция набережной реки Фонтанки, 53-55, г. Санкт-Петербург

В настоящее время специалисты компании «ГЕОИЗОЛ Проект» выполняют проектные работы по объекту: «Реконструкция сооружения №17 Южной оградительной стенки ПБ Кронштадт», Санкт-Петербург.

Южная оградительная стенка Кронштадт — одно из уникальных сооружений, памятник федерального значения, одно из первых сооружений Петербурга, построенный при Петре I.

Южная оградительная стенка Кронштадт, построенная в XVIII веке, — гидротехническое сооружение, являющееся объектом культурного наследия федерального значения. Предназначена для ограждения гаваней Кронштадт от волнового воздействия (рисунок — 6).

Рисунок 6 – Южная оградительная стенка, г. Кронштадт

Реконструкцию данного сооружения необходимо провести с восстановлением первоначального облика в части бетонных и гранитных поверхностей парапетных и подпорных стен. На сегодняшний день сооружение имеет значительные разрушения (рисунок 7):

- вывалы исторической кладки;

- часть элементов находится на дне Финского залива (глубина до 12 м);

- часть несущих элементов основания (рисунок 8 — ряжевая кладка) разрушена и требует замены.

Рисунок 7 – Разрушения Южной оградительной стенки, г. Кронштадт

Рисунок 8 – Ряжевая кладка Южной оградительной стенки, г. Кронштадт

В настоящее время планируется провести масштабные работы по восстановлению данных конструкций. Поскольку необходимо исключить выполнение крупногабаритных железобетонных конструкций и сохранить исторические элементы, выбираются технологии, не требующие использования громоздкой техники и оказывающие минимальное воздействие на памятник во время проведения работ.

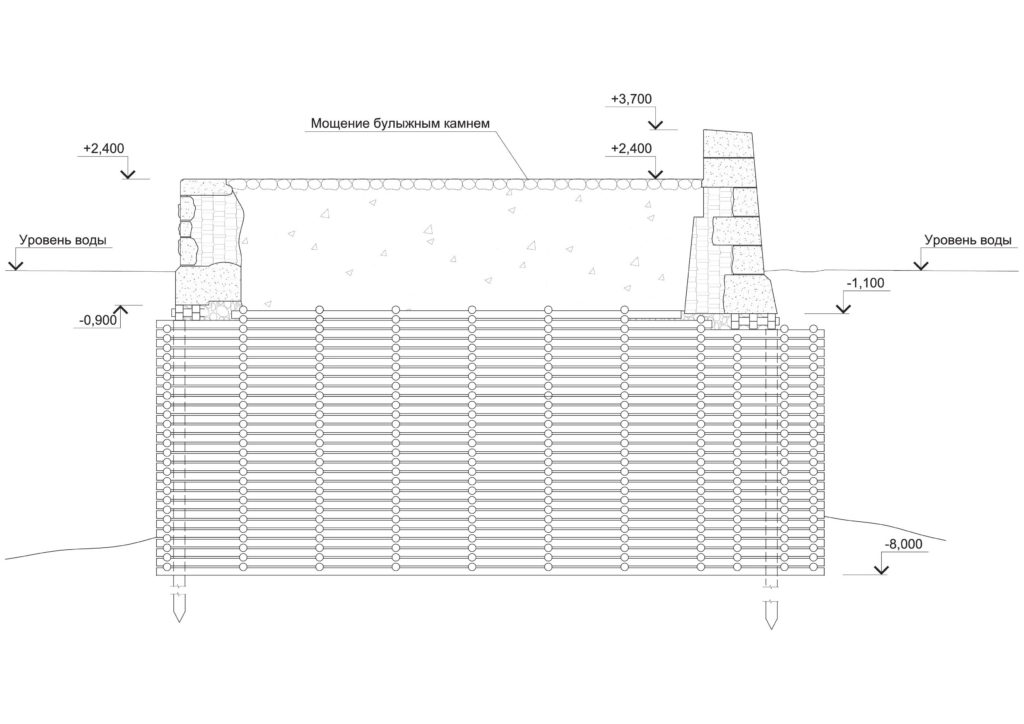

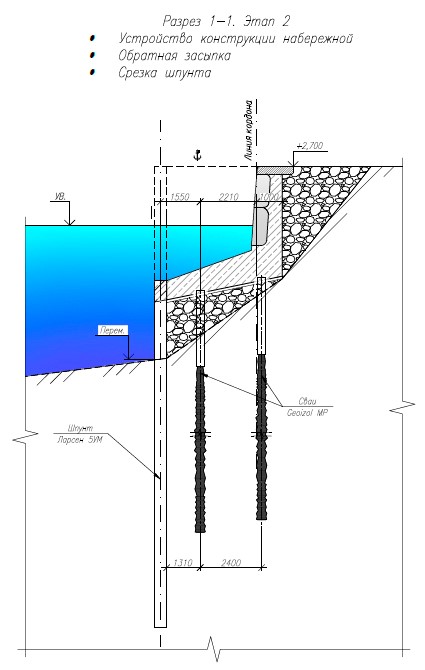

В данном случае предполагается применение микросвай GEOIZOL-MP для устройства свайного основания, шпунтовых свай — для защиты места работ на время проведения реконструкции и восстановления, а также в качестве постоянных конструкций для защиты от размыва исторических элементов (Рисунок — 9).

Рисунок 9 – Решение по реконструкции Южной оградительной стенки, г. Кронштадт

Основные сложности при проведении работ:

- подъем исторических элементов гранитной облицовки со дна Финского залива– трудоемкий процесс (рисунок — 10);

- на дне залива конструкции заилены;

- риск взрыва снарядов, оставшихся на дне после Великой Отечественной Войны;

- вода низкой температуры и малой прозрачности осложняет работу водолазов;

- конструктив памятника не позволяет применить многие стандартные конструктивные решения, и часть работ проводится с воды;

- разрушенные ряжи не только не выполняют свою функцию, но и мешают погружению новых строительных конструкций (шпунт, микросваи).

Рисунок 10 – Подъем исторической каменной кладки со дна Финского залива. Южная оградительная стенка, г. Кронштадт

Несмотря на кажущуюся простоту работ по реконструкции данного объекта, он представляет собой достаточно сложную инженерную задачу, которую не каждая организация может выполнить. Все работы необходимо согласовать с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Для этого требуется разработать отдельный проект по восстановлению данных строительных конструкций.

- СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003.

- СП 287.1325800.2016 Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства;

- СП 38.13330.2012 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*;

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85;

- СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;

- СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003;

- СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*;

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.

Источник

Современные технологии реконструкции гидротехнических сооружений

Кропивницкий В.В.,

Генеральный директор

ООО «Ватерпрувинг Тэкнолоджис»

Не секрет, что в настоящее время значительная часть гидротехнических сооружений находится в ограниченно работоспособном состоянии, а некоторые сооружения полностью исчерпали весь свой эксплуатационный ресурс и достигли своих предельных состояний. В сложившейся ситуации остро стоит вопрос о продлении эксплуатационно-технического ресурса сооружений, их модернизации в соответствии с меняющимися технико-экономическими требованиями. Конечно, одним из лучших решений такой задачи является строительство новых сооружений. Однако это сопряжено с большими капитальными затратами которые чаще всего невозможно осуществить, из-за особенностей реальной экономической ситуации. Потому новые технологии ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений в настоящее время выходят на первый план. Особое внимание обращают на себя технологии позволяющие проводить реконструкцию сооружений не выводя, или частично выводя их из эксплуатации. При этом собственники или эксплуатирующие организации сталкиваются с трудностями объективной оценки и подбора тех или иных методов и технологий при планировании реконструкции конкретных объектов. Ведь недостаточно применить дорогостоящие материалы и оборудование, главное сделать это обоснованно и профессионально!

В данной статье речь пойдет об основных методах и технологиях для решения задач реконструкции зданий и сооружений, которые применяются в настоящее время, как у нас, так и за рубежом. Статья является обзорной и не является инструкцией к действию.

Первое, с чего должен начинаться проект реконструкции — со сбора и анализа максимально объективной информации об объекте: условиях его эксплуатации, воздействующих факторах, текущем эксплуатационно-техническом состоянии и т.п. Указанную информацию в основном можно получить из проектной, строительной и эксплуатационной документации по объекту, материалов изыскательских работ, инженерного обследования, проведенных незадолго до планируемой реконструкции. Особенно важно уделить внимание инженерно-техническому обследованию объекта. Такое обследование должно быть более скрупулезным и глубоким. Результатом такого обследования должно являться не только эксплуатационно-техническое состояние объекта в целом и отдельных его элементов в частности, но и анализ причин вызывающих те или иные деструктивные процессы, четкие рекомендации по предотвращению влияния таких причин и конкретные рекомендации для проектной организации по, возможно применимым при планируемой реконструкции, технологиям и материалам.

Далее, в рамках объема данной статьи, рассмотрим некоторые технические решения, методы и технологии, применяемые в настоящее время при реконструкции гидротехнических сооружений.

Бетонные работы

Часто при реконструкции сооружений существует необходимость проведения бетонных работ. При этом, есть два пути получения бетона: первый – это заказ с ближайшего бетонного узла, в соответствии с определенными проектом, техническими требованиями к бетону; второй – изготовление или модификация бетона в построечных условиях. В первом случае, несмотря на кажущееся соблюдение технических требований производителем бетона, существует вероятность получения бетона с некачественным заполнителем, нарушенным В/Ц отношением (особенно в жаркую погоду), несбалансированностью модифицирующих добавок и их невысоким качеством. Все эти факторы могут быть причиной появления дефектов бетонных конструкций в период эксплуатации. При производстве бетона в построечных условиях можно значительно эффективнее наладить контроль качества и намного улучшить те или иные технические показатели.

Например, для конструкций I категории ответственности при числе циклов попеременного замораживания и оттаивания – 100-150 в год, следует использовать бетон по морозостойкости не ниже F300, для суровых условий эксплуатации (СНиП 2.06.08-87). Марку по водонепроницаемости следует брать в зависимости от градиента напора. Для температуры водной среды свыше плюс 10 о С до плюс 30 о С и при градиенте напора свыше 10 до 20, марка бетона по водонепроницаемости должна быть не ниже W8 (СНиП 2.06.08-87). Указанные требования далеко не самые критические, но даже для соблюдения этих требований требуется изготовить специальный бетон. Такие требования достаточно легко выполнить, изготавливая бетон по собственной рецептуре непосредственно на объекте. Однако для этого следует точно знать особенности применения тех или иных добавок и технологию производства бетона в целом.

Например, известно, что для увеличения морозостойкости и водонепроницаемости рекомендуется использовать воздухововлекающие добавки, однако не всегда учитывается, что такие добавки влияют на уменьшение прочностных характеристик, а в случае превышения дозировки, происходит формирование нерегулярной структуры частично открытых пор, в результате чего резко увеличивается водопроницаемость бетона. Поэтому для рассматриваемого случая необходимо применить комплексную добавку, в состав которой, помимо воздухововлекающего компонента, будет входить уплотняющий, пластифицирующий и суперпластифицирующий. Также можно внести неактивные добавки типа микрокремнезема, армирующих полимерных волокон. Применяя армирующие волокна, опять же, следует учитывать, что для гидротехнических сооружений не следует применять волокна на основе целлюлозы по причине их биоразлогаемости. При использовании некоторых гидроизолирующих и гидрофобизирующих добавок (при их передозировке) могут проявиться процессы миграции растворимых солей к испаряющим поверхностям, в результате образуются высолы. Иногда процессы образования высолов настолько интенсивны, что приводят к отрыву, практически, любых защитных покрытий с поверхности бетона. Приведенные примеры показывают, насколько важно знать об особенностях свойств тех или иных материалов, особенно новых зарубежных, которые относительно недавно появились на отечественном рынке.

Технические решения по устройству технологических швов и стыков

В большинстве случаев дефекты гидротехнических сооружений локализуются в зоне швов и стыков. Поэтому как при новом строительстве, так и при ремонтных работах технологическим швам необходимо уделять особое внимание. В настоящее время существует много технических решений ремонта и устройства различных швов. Отдельно хотелось бы рассмотреть гидроизоляцию «холодных» швов. При организации собственных работ мы чаще всего применяем гидрофильный резиновый профиль (не надо путать с бентонитовыми шнурами и матами). При его закладке в проекцию будущего холодного шва, после бетонирования он частично увеличивается в объеме и стабилизируется, тем самым уплотняя зону шва. В случае нарушения гидроизоляции в зоне шва и проникновения водной среды профиль продолжает «впитывать» воду при этом еще больше уплотняя межшовное пространство. В результате разбухший профиль полностью повторяет рельеф соседних поверхностей шва и изолирует данную зону.

Другой интересной технологией устройства швов являются «ижекто-системы». Суть таких систем сводится к предварительной закладке инжекто-шнура в зону бетонирования, после бетонирования, через специально выведенные штуцера производится прокачка шва под давлением заранее определенной инъекционной композицией (см. ниже).

Для поверхностной обработки швов существует целый ряд специальных эластичных материалов, в том числе и на цементной основе.

В любом случае, при планировании ремонта или устройства шва необходимо завершенное комплексное решение.

Защита сооружений от воздействия грунтовых вод

Часто, при разработке проекта реконструкции заглубленных емкостных сооружений детально рассматривается внутренняя гидроизоляция, а внешняя гидроизоляция считается не столь важной и планируется, например, из недорогого битума, который давно не отвечает требованиям по качеству к современным изолирующим материалам. А ведь на заглубленное сооружение помимо технологической среды изнутри, снаружи действуют грунтовые воды, явления пучения грунта, внешних статических нагрузок и т.п. И порой, снаружи сооружение подвергается не меньшему воздействию различных факторов, чем изнутри. Указанные факторы можно свести к минимуму, просто организовав по периметру сооружения пристенный дренаж, из полимерной профильной мембраны с геотекстильным слоем, с выводом его в кольцевой трубчатый дренаж и отводом в приемный колодец, далее ливневую или дренажную канализацию. Но почему-то такое решение применяется редко. Зато можно часто наблюдать, когда после слива технологической среды из заглубленного емкостного сооружения, по стенам, особенно в нижней части, происходит прямая фильтрация влаги из прилегающего грунта. Часто это сопровождается локальными разрушениями внутреннего гидроизоляционного покрытия и (или) стенок сооружения.

Технологии восстановления, защиты и гидроизоляции железобетонных сооружений

В настоящее время на отечественном рынке представлено достаточно много компаний-производителей специальных материалов для ремонта и гидроизоляции железобетонных сооружений. Наверняка специалисты в области ремонта и защиты бетона прекрасно понимают, о каких группах материалов идет речь. Нет необходимости их подробно рассматривать. Стоит лишь обратить внимание, что, выбирая те или иные материалы, необходим комплексный подход, знание особенностей применения и принципов действия выбранных материалов. Например, применяя материалы проникающего действия надо знать, что движущей силой процесса проникновения является градиент концентраций порового раствора и его низкие показатели поверхностного натяжения, при этом уплотнение и гидроизоляция пор бетона происходит в результате сложных реакций образования сульфоаллюминатов кристаллогидратов солей кальция. Понятно, что для эффективного протекания такой реакции необходимо наличие свободных ионов Са 2+ в поровом растворе. Это свойственно для относительно нового бетона. В «старом» бетоне гидротехнических сооружений свободных ионов Са 2+ на порядки меньше, чем в новом, а значит и процесс проникновения и уплотнения поровой структуры, в таком случае, будет иметь поверхностный характер. Т.е. для гидроизоляции «старых» бетонных поверхностей применение проникающей изоляции малоэффективно.

Продолжая тему проникающей гидроизоляции, хочется остановиться на широко распространенном заблуждении, что проникающая гидроизоляция является одним из эффективных средств при устранении очагов сквозной фильтрации влаги, при, так называемом, негативном давлении. Нет сомнения, что при правильном применении рассматриваемых материалов, увлажненная бетонная поверхность в зоне применения станет сухой. Но это не является решением проблемы гидроизоляции, это – является устранением локального дефекта увлажнения и не более того. Ведь если рассмотреть данную проблему более объективно можно утверждать, что сквозная фильтрация влаги через бетон является причиной повреждения наружной гидроизоляции и затрагивает всю структуру бетона от поверхности проникновения до поверхности появления влаги. Соответственно, внутри бетона влага распространяется неконтролируемо, чаще всего вдоль арматуры и закладных изделий и затрагивает значительно больший объем, чем то, что можно обнаружить на поверхности. Более того, создав барьер для выхода влаги, происходит увеличение давления воды и водяных паров в поровой структуре, что в свою очередь является причиной более обширного заполнения бетонной структуры водой. Таким образом, применив проникающую гидроизоляцию для устранения дефекта прямой фильтрации, мы провоцируем развитие процесса фильтрации в объеме поровой структуры бетона. Когда будут обнаружены новые зоны увлажнений — вопрос времени. В дальнейшем постепенно начнут развиваться процессы коррозии арматуры. Для подобных случаев мы рекомендуем применить технологии инъектирования проницаемой зоны полимерными композициями и только после этого применить один из видов цементной гидроизоляции. В этом случае произойдет уплотнение и гидроизоляция всей проницаемой зоны в объеме конструкции, а цементная гидроизоляция изолирует поверхность от остаточной капиллярной влаги.

Технологии инъектирования при ремонте и восстановлении железобетонных конструкций

Эти технологии можно отнести к достаточно редким технологиям, особенно в том контексте, в котором мы это понимаем. За рубежом указанные технологии распространены значительно шире, чем у нас. Однако за последние годы на отечественном рынке появилось достаточно много различных материалов и оборудования для инъекционных работ. По нашему мнению это одни из самых эффективных и надежных технологий укрепления и гидроизоляции бетонных (каменных) сооружений. Ведь подбирая инъекционный состав, технические приспособления и оборудование можно решить большинство проблем бетонных структур, при этом, не выводя сооружение из эксплуатации. А затраты времени на устранение определенных дефектов могут быть на порядок меньше по сравнению с применением традиционных технологий. Если рассматривать технологии инъектирования подробно, то это может занять отдельную объемную монографию. Поэтому коснемся лишь основных материалов по принципу их действия и применения.

Цементные инъекционные материалы

В основном предназначены для укрепления каменных, кирпичных, реже бетонных сооружений. Также эти материалы весьма эффективны при бетонировании мелких элементов со сложной пространственной конфигурацией, бетонировании труднодоступных мест, бетонированию анкерных элементов. По сравнению с обычными растворами их отличает высокая дисперсность, реологические свойства, отсутствие усадочных дефектов, высокая прочность.

Вспенивающиеся гидроактивные полимерные композиции

Особенностью этих материалов является процесс их отвердения, который, в присутствии влаги происходит с увеличением объема и формированием ячеистой структуры полимера с замкнутыми порами. В результате образуется полимер, объем твердой фазы которого, в 3-10 раз больше объема жидкой фазы исходных реагентов. Т.е. происходит заполнение и уплотнение порового пространства в структуре материала. Общим результатом применения таких материалов является увеличение прочностных характеристик и уменьшение влагопроницаемости. Эти результаты обуславливают целевое применение таких материалов – восстановление прочностных показателей сооружения и гидроизоляционная защита.

Инъекционные смолы

Обычно являются двух и более компонентными составами и предназначены для укрепления и изоляции пористых структур бетона (камня), устройства гидроизоляционных отсечек и склеивании трещин. Часто применяются в комплексе с гидроактивными вспенивающимися композициями.

Гидрофильные гели

В отвердевшем состоянии представляют собой эластичные полимеры, при наличии воды увеличиваются в объеме. Применяются в основном для изоляции швов и трещин в сооружениях с влажным режимом эксплуатации.

Кремнийорганические высокоподвижные жидкости

Существует достаточно много инъекционных материалов на кремнийорганической и силикатной основе. Применяются для гидроизоляции мелкопористых структур, в сочетании с другими материалами, для устройства противофильтрационных завес (силикатные материалы) и т.п.

В заключение хочется отметить, что современная строительная химия и технология не стоит на месте. И, при желании эффективно эксплуатировать гидротехнические сооружения, необходимо иметь максимально полную и объективную информацию о существующих и новых материалах и технологиях применяемых при ремонте и строительстве подобных объектов.

Источник