Ремонт аппаратов автоматизации процессов управления

Характеристика нагрузок. Износы и повреждения. Повреждения аппаратов автоматизации процессов управления и повышенные износы их отдельных элементов возникают главным образом под действием на них динамических сил, передаваемых от ходовой части, и инерционных сил, действующих при пуске и торможении поезда. Эти силы различны и в определенной мере зависят от настройки и регулировки реле. Регулировка тока уставки аппаратов может быть осуществлена или натяжением регулировочных пружин, или изменением воздушных зазоров между якорем и сердечником. Если при спокойном состоянии аппаратов любой из указанных методов наладки не отражается на регулировочных параметрах реле, то при движении подвижного состава и особенно при изменении его скорости один из факторов (особенно неравномерность натяжения регулировочных пружин) может значительно повлиять на эти параметры и нарушить их и вследствие — неравномерного увеличения силы тяги привести к нарушению синхронизации ускорения при разгоне электропоезда. Последнее в свою очередь будет способствовать возикновению значительных толчков, уда-рв и дополнительных трений в узлах пеханического оборудования, сокращая срок их службы.

\В ходе эксплуатации у этих аппаратов загрязняются контактные поверхности, разрабатываются элементы шарнирных соединений, лопаются пружины или меняются их характеристики, обгорают биметаллические пластины и угольные контакты регулятора напряжения, нарушаются номинальные зазоры, слабнут и повреждаются резьбовые соединения.

Ремонт реле ускорения. Реле Р-40 продувают сжатым воздухом, осматривают для выявления возможных повреждений и разбирают. Снимают отключающую пружину, упорный кронштейн вместе с якорем, фланцы и сердечник магнитопровода, силовую и подмагничивающую катушки, изодиновую колодку и резисторы.

Катушки очищают, осматривают и при необходимости ремонтируют (см. с. 195). Дефектные места соединения концов силовой катушки проваривают сваркой латунными электродами Л63. Неисправные наконечники заменяют. Проверяют соответствие норме активного сопротивления катушек и резисторов.

Миканитовую втулку, изолирующую катушки реле от сердечника, со следами электрического пробоя, трещинами или расслоением заменяют.

Отсоединяют якорь от упорного кронштейна, промывают и осматривают их рабочие поверхности. Посадочную выточку упорного кронштейна и рабочее ребро призмы якоря с неровностями и забоинами шлифуют. Призму якоря после шлифовки цементируют и закаливают.

Регулировочную пружину 4 (рис. 5. 32), имеющую трещины или в свободном состоянии зазоры между витками, заменяют.

Серебряные контакты регулировочного 1 и упорного 2 винтов зачищают, изношенные до толщины менее 1 мм заменяют.

При сборке реле добиваются, чтобы жало призмы якоря 3 плотно прилегало к выточке упорного кронштейна

Рис. 5.32. Регулировка реле ускорения Р-40

5, а между ее гранями и гранями выточки во включенном (притянутом) и отключенном положениях якоря имелся зазор. Якорь при перемещении в рабочем диапазоне не должен касаться ограничивающих планок 10. Зазор А между внутренней поверхностью отверстия в якоре и поверхностью штифта 7 должен быть не менее 1 мм, а между якорем и промежуточной планкой 6 (зазор Б)— от 0,4 до 0,6 мм.

Изменяя положение регулировочного винта, добиваются, чтобы при притянутом якоре зазор В между ним и рамой магнитопровода 11 был в пределах 5—6 мм. При этом же положении якоря упорным винтом устанавливают зазор Г между размыкающими контактами в пределах 1,5—2 мм. Конечное нажатие контактов должно быть 1,5 Н (15 кгс).

Поочередно подводя напряжение соответствующей полярности к силовой 8 и параллельной 9 катушкам, проверяют магнитной стрелкой согласованность направления создаваемых ими магнитных потоков. При правильном подключении катушек и соответствующей полярности подводимого напряжения стрелка должна устанавливаться северным концом вверх.

Затем приступают к регулировке реле. К силовой катушке реле подводят от многоамперного источника постоянный ток с соблюдением установленной полярности и плавно увеличивают ток в катушке, фиксируя по амперметру его значение в момент включения реле. Аналогично, по при плавном снижении тока определяют ток отключения. Изменением натяжения регулировочной пружины 4 добиваются, чтобы якорь реле электропоездов постоянного тока отпадал при токе 170—175 А, а электропоездов переменного тока — при токе 365 А. Разница между значениями тока включения и отключения должна быть в пределах 25—40 А. Если это условие не выполнено, то перемещением упорного и регулировочного винтов изменяют зазоры, добиваясь включения реле электропоездов постоянного тока при токе 205—215 А, электропоездов переменного тока — при токе 425—450 А.

Для режима боксования электропоезда реле регулируют аналогично, но к параллельной катушке подводят постоянное напряжение 50 В, а последовательно с ней включают проволочный резистор сопротивлением 100 Ом. Устанавливают в силовой катушке ток, превышающий на 10—15 А ток включения, а затем плавно снижают его. Якорь должен отпадать при токе не более 75 А.

При регулировке реле в режиме пониженного ускорения в цепь параллельной катушки включают резистор сопротивлением 300 Ом и добиваются отпадания якоря при токе 120—130 А.

У отрегулированного реле надежно фиксируют контргайками положения регулировочного и упорного винтов и пломбируют регулировочную пружину.

Ремонт реле оборотов. Реле РО-60 и РО-33 разбирают. Проверяют состояние шарнирных соединений, возвратной пружины, рычагов центробежного механизма, рычага механизма переключения контактов и самих контактов. Неисправные детали заменяют. Измеряют толщину рычагов центробежного механизма. Если она окажется менее 6.5 мм, то рычаг восстанавливают наплавкой сплава «Сормайт».

При сборке следят, чтобы рычаги механизма переключения свободно вращались на своих осях. Все трущиеся поверхности смазывают графитовой смазкой УСсА, а подшипники заполняют смазкой 1-ЛЗ. Рабочие поверхности контактов зачищают. Устанавливают раствор и провал контактов, равные (для реле РО-60) соответственно 4,5—

5.5 и 2,5—3,0 мм. Для реле РО-33 раствор контактов должен быть 3,5—

Для регулировки реле помещают на специальный стенд со счетчиком оборотов. Проверяют четкость и пределы срабатывания реле. Вращением регулировочной гайки добиваются срабатывания реле при частоте вращения 1350—1390 об/мин.

У реле РК.О-028 и РО-1 проверяют состояние литого кожуха, диска, удерживающей пружины, отключающего рычага и защелки с их пружинами и контактную систему. Неисправные детали ремонтируют или заменяют.

При сборке устанавливают раствор 4 мм, провал 2—3 мм, а нажатие контактов 1,8—2 Н (0,18—0,2 кгс). При регулировке реле добиваются, чтобы оно срабатывало при частоте вращения 1780 об/мин.

Ремонт регуляторов напряжения вибрационного типа. Наиболее характерными возможными неисправностями этих регуляторов являются повышенная выработка и подгары угольных контактов, перекос и заедание подвижной системы и износ ее призматических упоров. Наблюдаются также случаи повышенного износа оси коромысла, истирание и обрыв гибких шунтов, повреждение биметаллических пластин, обго-рание ацеидовой панели основания и изоляционной колодки, повреждения или ослабления регулировочной пружины.

Снятый с панели управления регулятор обдувают, протирают, осматривают и выявляют видимые дефекты. Затем измеряют активное сопротивление катушек. Оно должно находиться в пределах 2,18—2,49 Ом у неподвижной катушки и 0,912—1,0 Ом у подвижнойі При несоответствии сопротивлений указанным нормам катушки заменяют.

Гибкие шунты с дефектными жилами, заменяют, неисправные наконечники перепаивают. У последовательной катушки реле СРН-8А проверяют и при необходимости восстанавливают плотность обжима фигурных кабельных наконечников.

Обращают внимание на степень износа угольных контактов. Их толщина должна находиться в пределах 16,5—

18,5 мм для подвижного и 38—45,5 мм для неподвижных контактов. При большем износе контакты заменяют. Подгоревшие места контактов зачищают мелкой стеклянной бумагой.

Панель и изоляторы с трещинами, сколами или прогарами, а также изоляторы с ослабшей запрессовкой втулок-гаек для крепления выводов катушек заменяют.

Призматические грани опорной оси очищают от смазки. При ослаблении ее запрессовки в стенках якоря или при повышенной выработке ось заменяют. Новая должна быть зацементирована на глубину 0,3—0,5 мм и закалена.

Неисправные биметаллические пластины заменяют. Новые пластины должны соответствовать чертежным размерам и быть из металла установленного типа. Правильность установки новых пластин проверяют, нагревая их от лампы накаливания. Биметаллическую пластину регулятора СРН-8А

закрепляют на подвижном якоре так, чтобы при нагреве она перемещалась в сторону от панели регулятора, а у регулятора СРН-7У-3 ее закрепляют на неподвижном контакте и при нагревании она должна перемещаться в сторону панели.

При сборке регулятора следят, что- . бы подвижная катушка не выступала за края фланцев каркаса, торец каркаса был параллелен.кольцевой втулке ярма магнитопровода, а катушка гвободно перемещалась внутри кольцевого отверстия ярма с равномерным зазором по диаметру. Ось подвижного контакта в холодном состоянии должна быть смещена относительно оси неподвижного контакта на 1 мм в сторо ну панели. Раствор контактов (суммарный зазор между рабочими поверхностями подвижного и неподвижного угольных контактов) должен быть в пределах 0,5—1,0 мм, а площадь их соприкосновения — не менее 75 % их общей поверхности. При необходимости контакты зачищают мелкой стеклянной бумагой. Якорь регулятора должен находиться строго вертикально, чего добиваются перемещением неподвижных угольных контактов. После регулировки контактов затягивают крепящие их хомуты и фиксируют контргайками.

Затем к последовательно соединенным катушкам регулятора подводят постоянный ток напряжением 50 ±2 В, устанавливают в них ток 1,75 А и, регулируя натяжение пружины, добиваются, чтобы якорь находился в положении равновесия. У правильно собранного и настроенного регулятора при токе 1,8 А подвижной контакт должен касаться левого неподвижного, а при токе 1,7 А — правого неподвижного контактов. Окончательную настройку регулятора СРН-8А выполняют на панели управления совместно с реле и резисторами. У правильно работающего регулятора стрелка подключенного к нему вольтметра не должна колебаться, а на угольных контактах может наблюдаться едва заметное искрение.

Источник

Техническое обслуживание аппаратуры управления, защиты и устройств автоматики.

Техническое обслуживание средств и систем управления, защиты и автоматики включает в себя повседневное обслуживание, профилактические осмотры, проверку контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, ремонт и наладку. При этом необходимо иметь в виду, что наряду с профилактическим обслуживанием, ремонтом и наладкой контрольно-измерительные приборы требуют проверки как после ремонта, так и в установленные сроки.

Много общего имеют операции, выполняемыепри испытаниях, наладке и обслуживании магнитных пускателей, контакторов постоянного и переменного тока, реле. Эти аппараты, прежде всего, осматривают, проверяют их соответствие проекту, состояние главных и блокировочных контактов и пружин, подшипников и гибких соединений, деталей магнитной системы, дугогасительных камер, крепежных болтов, гаек, шайб. Сопротивление изоляции катушек и контактов не нормируют, но оно должно быть не ниже 1 МОм. Электрическую прочность аппаратов испытывают синусоидальным напряжением 1 кВ в течение 1 мин. В процессе испытаний измеряют сопротивление катушек постоянному току. Катушку следует считать пригодной, если ее сопротивление отличается от номинального не более чем на 10. 15%. Аппараты подвергают механической регулировке, которая заключается в проверке нажатий контактов, их растворов и провалов, в затяжке болтов, гаек и винтов. Поврежденные детали заменяют новыми.

Техническое обслуживание различных устройств неодинаково по объему. Обслуживание простейшего элемента, например диода, различных схем начинают с проверки, которую осуществляют перед монтажом и после ремонта при наладке, поскольку в каждой партии даже новых диодов могут оказаться дефектные, с перегоревшими р-п переходами, внутренними обрывами, коротким замыканием, непостоянным (плывущим) обратным сопротивлением.

^Техническое обслуживание диодов заключается в их периодической проверке при помощи омметра или других приборов с омической шкалой с классом точности не ниже 1,5. При проверке диодов измеряют прямое и обратное сопротивления. У плоских диодов значение прямого сопротивления составляет 20. 50 0м. Однако необходимо учесть, что из-за нелинейности вольт-амперной характеристики диодов результаты измерения зависят от способа измерения.

Диоды, применяемые в цепях переменного тока 220 В и выше, дополнительно испытывают на пробой в запирающем слое наибольшим нормируемым техническими условиями обратным напряжением при рекомендуемой нагрузке. Иногда для повышения допустимого обратного напряжения диоды соединяют последовательно. При этом каждый диод обязательно шунтируют сопротивлением 100 кОм на каждые 100 В напряжения, чтобы напряжение на диодах было примерно одинаковое. Такое шунтирование необходимо из-за больших разбросов обратных сопротивлений. Надежность работы диода можно значительно повысить, шунтируя его демпфирующим резистором мощностью 2 Вт и сопротивлением 10. 30 кОм. Этот резистор будет сглаживать большие броски тока, возникающие в момент включения и отключения аппаратуры.

^Техническое обслуживание терморезисторов заключается в периодическом их осмотре, очистке от грязи и различных корковых образований, проверке соединительных проводов и защитных оболочек. Основной вид ремонта полупроводниковых приборов в обычном исполнении — замена вышедшего из строя чувствительного элемента новым, а при необходимости — восстановление герметичности защитных оболочек, устранение неисправностей клеммной головки и зажимов.

Перед проверкой терморезисторов измеряют сопротивление изоляции относительно корпуса мегаомметром на напряжение 500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм. При помощи моста измеряют сопротивление чувствительных элементов и сравнивают с нормируемыми значениями.

^Техническое обслуживание термопар заключается в периодической проверке соответствия градуировочной характеристики испытуемой термопары стандартной (эталонной).

^Техническое обслуживание логометра заключается в периодическом осмотре, очистке от пыли, проверке надежности крепления соединительных проводов и проверке его показаний при подключении на контрольный терморезистор. Сопротивление изоляции логометра при 20°С и 80% относительной влажности воздуха должно быть не ниже 40 МОм.

^Техническое обслуживание мостовых схем измерения различных параметров (например, температуры) заключается в периодическом осмотре приборов, очистке от пыли наружных поверхностей, смазке подвижных узлов и деталей, регулировке чувствительности электронного усилителя, чистке реохорды, заправке самопишущих приборов диаграммной бумагой.

Несмотря на большое разнообразие систем управления, защиты и автоматики, описанные наиболее распространенные приемы и методы их профилактического обслуживания, ремонта и наладки практически одинаковы.

116.Методы настройки тепловых реле.

Согласно требованиям ГОСТа, встроенное в пускатель тепловое реле, через которое длительное время протекает номинальный ток, должно сработать не более чем через 20 мин. после наступления перегрузки 20% Iср.=1,2Iном.

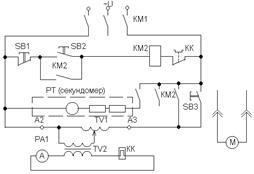

Для настройки реле под током собирают схему (см. рисунок 6.1). Предварительно в течение 2 часов через контакты пускателя и нагревателя теплового реле пропускают ток Iном(катушка пускателя находится под номинальным напряжением). Затем ток повышают до 1,2Iноми проверяют время срабатывания. Если через 20 мин со времени превышения тока реле не срабатывает, то следует постепенным снижением уставки найти положение, при котором реле срабатывает. Затем снизить ток до номинального значения, дать аппарату остыть и вновь повторить опыт при токе 1,2Iн. Если при первоначальной проверке реле срабатывает слишком быстро (менее чем за 10 мин) ток следует снизить до номинального, увеличить уставку и повторить опыт.

Рисунок 6.1 – Схема настройки тепловых реле

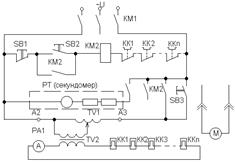

При наладке большого количества тепловых реле с одинаковой установкой рекомендуется пользоваться образцовым реле, предварительно настроенным. Тепловое реле нескольких пускателей включают последовательно с образцовым (см. рисунок 6.2). По цепи пропускают ток Iисп=1,5Iни изменением уставок реле добиваются срабатывания реле одновременно с образцовым.

Рисунок 6.2 — Включение нагревательных элементов тепловых реле при настройке по методу образцового реле

Указанная методика требует много времени, поэтому в настоящее время при наладочных работах применяют ускоренные методы настройки реле.

При методе, предложенном инженером Б.В.Костюком(Укрлавэлектромонтаж), тепловое реле вначале прогревают током 2Iн в течение 3 мин (но не больше), а затем током Iномоколо 12 мин. Затем реле настраивают по методике, указанной ранее, ток увеличивают до 1,2Iни постепенным сдвигом регулятора уставки находят его рабочее положение.

Нагревательный элемент теплового реле может быть нагрет до температуры не более 150 о С во избежание появления в нем остаточных деформаций, существенно сказывающаяся на стабильности работы реле.

117.Эксплуатация трансформаторов . Общие требования. Прием в эксплуатацию.

Для обеспечения длительной надежной эксплуатации трансформаторов необходимо:

1.соблюдение температурных и нагрузочных режимов, уровней напряжения;

2.строгое соблюдение норм на качество и изолирующие свойства масла;

3.содержание в исправном состоянии устройств охлаждения, регулирования напряжения, защиты масла и др.

На баки однофазных трансформаторов должна быть нанесена расцветка фаз. На баках трехфазных трансформаторов и на баках средних групп однофазных трансформаторов должны быть сделана надписи, указывающие мощность и порядковые подстанционные номера трансформаторов.

На дверях трансформаторных пунктов и камер укрепляются предупреждающие плакаты установленного образца и формы. Двери запираются на замок.

Вновь устанавливаемые трансформаторы при отсутствии соответствующего указания завода-изготовителя могут не подвергаться внутреннему осмотру со вскрытием.

Осмотр со вскрытием необходим при наружных повреждениях, допущенных при транспортировании или хранении и вызывающих предположение о возможности внутренних повреждений.

Трансформаторы, оборудованные устройством газовой защиты, устанавливаются так, чтобы крышка имела подъем по напряжению к газовому реле не менее 1—1,5 %,а маслопровод от трансформатора к расширителю —не менее 2—4 %.

Персонал предприятия, обслуживающий трансформаторы, снабженные устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН), обязан поддерживать соответствие между напряжением сети и напряжением, устанавливаемым на регулировочном ответвлении.

На трансформаторах допускается повышение напряжения сверх номинального:

а) длительное —на 5 %при нагрузке не выше номинальной и на 10 %при нагрузке не выше 0,25номинальной;

б) кратковременное (до 6ч в сутки)—на 10%при нагрузке не выше номинальной;

в) в аварийных условиях—в соответствии с типовой инструкцией по эксплуатации трансформаторов.

В целях максимального снижения потерь для каждой электроустановки в зависимости от графика нагрузки должно быть определено и соблюдаться оптимальное число параллельно работающих трансформаторов.

Смонтированные резервные трансформаторы необходимо

постоянно содержать в состоянии готовности к включению в работу.

Параллельная работа трансформатора допускается при следующих условиях:

а) группы соединений одинаковы, а соотношения между мощностями не более 1:3;

б) коэффициенты трансформации равны или различаются не более чем на ±0,5 %;

в) напряжения короткого замыкания различаются не более чем на ±10%среднего арифметического значения напряжения короткого замыкания включаемых на параллельную работу трансформаторов. Перед включением трансформаторов производится их фазировка.

Осмотр трансформаторов (без их отключения) производится в следующие сроки:

а) в электроустановках с постоянным дежурным персоналом —1 раз в сутки;

б) в установках без постоянного дежурного персонала—не реже1раза в месяц, а на трансформаторных пунктах—не реже 1раза в6мес.

В зависимости от местных условий, конструкции и состояния трансформаторов указанные сроки осмотров трансформаторов без отключения могут быть изменены лицом, ответственным за электрохозяйство,

Внеочередные осмотры трансформаторов производятся:

а) при резком изменении температуры наружного воздуха;

б) при каждом отключении трансформатора действием газовой или дифференциальной защиты.

При осмотре трансформаторов должны быть проверены:

а) показания термометров и мановакуумметров;

б) состояние кожухов трансформаторов и отсутствие течи масла, соответствие.уровня масла в расширителе температурной отметке и наличие масла в маслонаполненных вводах;

в) состояние маслоохлаждающих и маслосборных устройств, а также изоляторов;

г) состояние ошиновки кабелей, отсутствие нагрева контактных соединений;

д) исправность устройств сигнализации и пробивных предохранителей;

е) состояние сети заземления;

ж) состояние маслоочистных устройств непрерывной регенерации масла, термосифонных фильтров и влагопоглощающих патронов;

з) состояние трансформаторного помещения.

Текущие ремонты трансформаторов (без РПН) с отключением производятся:

а) трансформаторов центральных распределительных подстанций— не реже 1раза в 2года;

б) трансформаторов, установленных в местах усиленного загрязнения -по местным инструкциям;

в) всех остальных трансформаторов —по мере необходимости, но не реже 1раза в 4года.

Текущие ремонты трансформаторов и автотрансформаторов РПН выполняются ежегодно.

Внеочередной ремонт устройств регулирования напряжения под нагрузкой проводится после определенного числа операций по переключению в соответствии с заводскими инструкциями.

Текущие ремонты систем охлаждения Д, ДЦ и Ц осуществляются ежегодно.

Одновременно с текущим ремонтом трансформатора проводится текущий ремонт вводов.

Капитальные ремонты трансформаторов производятся:

а) трансформаторов напряжением 110кВ и выше мощностью80МВ-А и более: первый раз—не позже чем через 12лет после включения в эксплуатацию с учетом результатов профилактических испытаний, а в дальнейшем—по мере необходимости в зависимости от результатов измерений параметров и состояния трансформаторов;

б) остальных трансформаторов —по результатам их испытаний и состоянию.

Вывод трансформаторов из работы необходим при обнаружении:

а) сильного неравномерного шума и потрескивания внутри трансформатора;

б) ненормального и постоянно возрастающего нагрева трансформатора при нормальных нагрузке и охлаждении;

в) выброса масла из расширителя или разрыва диафрагм выхлопной трубы;

г) течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла.

Источник