Оброк: сколько крестьянин платил барину в пересчете на современные деньги

«Ярем он барщины старинной оброком лёгким заменил», – в этой строке Пушкин хотел показать читателю «прогрессивность» Евгения Онегина и его следование заветам Адама Смита. Оброком в царской России назывался своеобразный «налог», который крепостной крестьянин платил своему владельцу. И вопреки устойчивому мнению, эта сумма не была «неподъёмной».

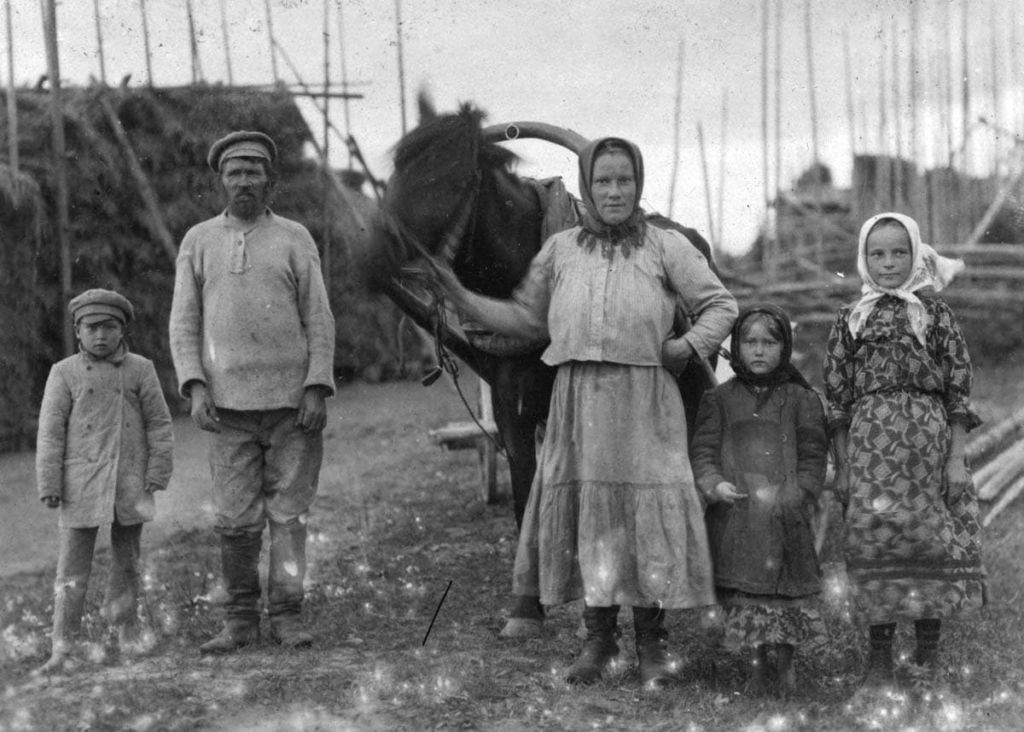

Оброк как форма повинности

В эпоху императора Николая I крепостное право в России переживало кризис, и оброк стал преобладающей формой крестьянской повинности. В статье оппозиционера Александра Герцена «Русское крепостничество», написанной в 1852 году, приводятся данные последней на тот момент ревизии: в стране проживало 11 млн 380 тысяч крепостных мужского пола.

«Две трети этого числа принадлежат помещикам, владеющим не менее чем тысячью крестьян; от своих крепостных они обычно не требуют ничего, кроме оброка, т.е. денежной ренты, за которую предоставляют землю в полное распоряжение крестьян», – отмечал Герцен.

Таким образом, оброк платило большинство русских крепостных (около 7-7,5 млн глав семейств). В сущности, он представлял собой арендную плату за землю, принадлежавшую помещику. В древности, до XV века, само слово «оброк» как раз и означало аренду, и платить его мог не только крепостной, но и вольный наниматель земли или недвижимости (кузниц, мельниц, торговых лавок).

Ставки оброка варьировались в зависимости от стоимости земли и экономических условий той или иной местности. Оброк выплачивался раз в год натуральным продуктом, а ближе к концу крепостного права преимущественно деньгами. Чтобы уплатить оброк, во многих областях нечерноземной полосы России распространилась «отходничество» – практика ухода деревенских жителей на заработки в города. Крестьяне работали на фабриках, строили дома, становились извозчиками. Именно необходимость уплаты оброка привела к появлению знаменитых на всю страну ремесленных сёл.

«Часто целые деревни и села специализировались на том или ином промысле. Так, село Павлово на Оке, вотчина графов Шереметевых, славилось мастерами-замочниками и кузнецами, среди которых было немало зажиточных», – отмечает Борис Тарасов, автор книги «Россия крепостная. История народного рабства».

Стоимость оброка

Денежную сторону оброка можно рассмотреть на примере имения знаменитого адмирала Павла Нахимова. С 1847 года флотоводец владел частью деревни Костюнино в Вологодской губернии, где проживало больше сотни крестьян обоего пола. С каждой души Нахимов поначалу получал 2 рубля 85 копеек серебром. Например, 21 августа 1853 года за присылку оброка (100 рублей) Нахимов направил благодарственное письмо старосте Гордею Фёдорову и всем крестьянам.

«Приказываю быть на будущее время также исполнительными», – напутствовал адмирал крепостных.

О какой же сумме шла речь? Приблизительно её можно рассчитать по металлическому эквиваленту рубля. В ходе денежной реформы Канкрина 1839-1843 годов правительство установило твёрдое обеспечение серебряного рубля – 4 золотника 21 доля, т.е. 18 граммов серебра. На сегодняшний день стоимость грамма серебра составляет около 39 рублей, значит, николаевский рубль равен 702 нынешним рублям. Таким образом, крестьяне Нахимова платили ему около двух тысяч рублей в год.

Данный расчёт подтверждают и цены той эпохи. Известно, что в 1840-х годах на два рубля можно было купить 500 яиц. Сегодня оптовая цена яйца составляет 4 рубля за штуку. Несложно подсчитать, что 500 яиц обойдутся покупателю в те же самые 2000 рублей. На первый взгляд, оброк был не слишком велик, однако нужно учитывать кардинальные различия в уровне техники и структуре экономики. Заработать рубль в середине XIX века было гораздо сложнее, чем сейчас.

Между тем, Нахимов действительно до поры до времени щадил своих крестьян. Но 18 февраля 1855 года адмирал объявил старосте о повышении оброка до шести рублей (около 8-10 тысяч рублей в сегодняшних ценах).

«Напрасно ты говоришь, что вам тяжело платить оброку по шести рублей с человека. Состояние ваше мне хорошо известно. Знаю также, что из соседних с вами крестьян все платят более вашего. Если же и в самом деле вы не можете высылать по 6 рублей с человека, то это означает, что вы дурно себя ведёте и мало работой занимаетесь», – выговаривал Нахимов Гордею Фёдорову. Он заявил, что если крестьяне не заплатят ему полной суммы, то он продаст имение. Это была серьёзная угроза, так как другие помещики справедливостью не отличались. Бывало, когда, сильно поиздержавшись в столицах, господа резко повышали сумму оброка. В воспоминаниях бывшего крепостного крестьянина Николая Шипова есть эпизод, когда барин обложил селян непосильной данью после того, как его вышли встречать нарядные девушки. Скромные женские украшения он счёл признаком «богатства» крепостных и потребовал «свою долю».

Примечательно, что после отмены крепостного права экономическое положение многих вчерашних «оброчников» заметно ухудшилось. С 1861 года они стали платить не шесть рублей, а 8-12 рублей в год в качестве выкупа за земельный надел.

Источник

Ярем он барщины старинной Оброком легким заменил; Мужик судьбу благословил.

Начнем оптимистичненько — примерно вот так:

То, что называется «военным коммунизмом», как-то находится на периферии общественного сознания, и по традиции, начатой еще в «Кратком курсе», многими считается СЕГОДНЯ вынужденной мерой, обусловленной экстремальными условиями. Однако, с точки зрения самого Ленина, введение мер военно-коммунистического характера, выглядело, как «непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению продуктов».

То есть коммунизм лидерами РСДРП в 1917м не отодвигался в светлое будущее, а начинался «прямо с понедельника», когда одни произведут, а другие распределят. Позже Ленин признал такое своё мнение ошибочным. Умение признавать свои ошибки и на ходу перестраивать идеологию под изменившиеся обстоятельства — отличительная и очень сильная черта Ленина. НЭП — это честный и осознанные отказ от всего, что было написано до 1917 и испробовано немедленно после захвата власти. Из подполья построение коммунизма казалось элементарной четырёхходовкой:

— национализировать заводы и передать под управление рабкомов;

— национализировать землю и передать в пользование комбедам;

-приравнять зарплату чиновников к зарплате пролетариата и поставить за каждым из них вооруженного рабочего;

-распустить армию и полицию, заменив их «поголовно вооружённым народом».

Постреволюционная практика смачно грохнула о камни суровой реальности эти бесспорно смелые фантазии. Что же получилось в действительности?

«Хотели как лучше, а получилось как всегда. «

Советская историография крайне глухо освещала результат введения военного коммунизма. Серьезных исследований с цифрами и фактами крайне мало и все они настолько идеологизированы, что продраться сквозь завесу лозунгов и клише «могут не только лишь все». А начинать надо от печки — от «Декрета о земле», который до сих пор не всегда воспринимается во всей его полноте. Дело вот в чем. Когда в тексте Декрета мы читаем — «частная собственность на землю ликвидируется», то в соответствии с полученными в школе знаниями, думаем о помещичьем землевладении. Но восприятие Декрета лишь как сигнала к безнаказанному погрому помещичьих усадеб и захвату их земли несколько упрощает проблему. Ведь на периферии внимания остаются следующие весьма важные вещи, а именно: Декрет аннулировал частную собственность на землю не только помещиков, но и всех остальных социальных категорий населения, в том числе и крестьян.

Во-первых, речь идет о 2,5 млн укрепленцев, затем о 1,2 млн хуторян и отрубников. Мы знаем, что до 1905 г. крестьяне имели в частной собственности 13 млн десятин, а после реформы они купили у Крестьянского банка или через него вскладчину еще 10 млн десятин. Все они копили деньги на эту землю, покупали ее, но впустую.

Во-вторых, уже говорилось, что миллионы крестьян в неделившихся общинах в 1910 г. стали по закону собственниками своей земли и де-факто могли реализовывать свое право, когда им заблагорассудится.

Но и это не все.

Ведь все 123,6 млн дес. надельной земли на 1 января 1917 г. были выкуплены. Да, большая часть земли оставалась в общине и ею пользовались на общинном праве. Но эта земля уже была крестьянской собственностью. Нам как-то не сразу приходит в голову, что «Декрет о земле» просто-напросто уничтожил результаты всей выкупной операции по реформе 1861 г. Оказалось, что три поколения крестьян выкупали землю, нередко с большим напряжением, напрасно. Напрасно – надо только вдуматься в это слово.

Если продразверстка — сюжет более или менее понятный, то о разрушительном влиянии на жизнь деревни трудовой повинности, как компоненте военного коммунизма, известно куда меньше (оставляя в стороне «Доктора Живаго», в какой-то мере дополняющего приводимую ниже информацию).

Далее воспользуемся книгой «Социализация земли» Льва Николаевича Литошенко, работавшего с декабря 1918 года в Центральном статистическом управлении в должности консультанта по вопросам аграрной динамики, с июня 1920 заведовавшего подотделом (в 1924 преобразован в отдел) бюджетной статистики. С 1918 года он по совместительству преподавал в различных высших учебных заведениях Москвы, в частности, в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, служил в Финансово-экономическом бюро Наркомфина, в научно-исследовательском институте сельскохозяйственной экономики и политики (руководимом известным экономистом А. В. Чаяновым). Как видим, человек был «в теме». Послушаем, что он писал:

«Социалистическое правительство считало себя вправе распоряжаться личностью своих подданных и заменять частнохозяйственные стимулы к труду. Обязательная трудовая повинность должна была дать возможность «планомерного» распределения и использования наличных запасов рабочей силы в стране для надобностей социалистического хозяйства.

Главные запасы этих сил находились в деревне, куда укрылась от голода и значительная часть пролетариата. Естественно, что лично-трудовые обязательства всею тяжестью своей должны были лечь именно на сельское население. Запасы рабочей силы для разного рода хозяйственных целей черпались из деревни двумя способами.

Во-первых, она поставляла кадры для регулярных «трудовых армий», организованных в определенные единицы и работавших на разных трудовых «фронтах».

Во-вторых, на деревенское население возлагалось выполнение целого ряда эпизодических и периодических работ, требовавших массового приложения неквалифицированного труда и, главное, массового использования транспортных средств кретьянского населения.

Второй вид трудовых повинностей лег на крестьянское хозяйство несравненно более тяжелым бременем, чем первый.

Грандиозные планы Троцкого о милитаризации труда окончились почти ничем…. Гораздо ощутительнее для крестьянина оказались так называемые «периодические» и иные нерегулярные натурально-личные повинности. За два года существования декрета о всеобщей трудовой повинности на крестьянина и его лошадь был возложен целый ряд всевозможнейших «общественно-необходимых» работ. Крестьянин вывозил на станции и на ссыпные пункты отобранный у него же самого хлеб, сводил лес, пилил и возил в город дрова, перевозил с места на место бесчисленную советскую администрацию, расчищал от заносов железнодорожные пути, разгружал и нагружал вагоны, чинил проселочные дороги, обрабатывал поля и убирал хлеб для красноармейцев, прудил мельничьи плотины, подметал городские вокзалы и улицы, собирал для топлива еловые шишки.

Весь этот тяжелый труд, требовавший участия не только самого «трудообязанного», но и его рабочего скота вместе со скудным транспортным инвентарем, почти не оплачивался.

За целый день труда взрослого мужчины с телегой и лошадью «выдавали» ничтожный «паек», состоящий из фунта хлеба, шепотки соли, коробки спичек, чаше всего десятка фунтов овса для лошади. В большинстве случаев даже эти нищенские нормы оплаты труда оказывались фактически невыполненными. По признанию официального отчета, «общие цифры задолженности государства населению достигают огромных размеров». Один только Главный лесной комитет остался должен населению 23,5 млрд рублей деньгами, 180 пудов жиров, 13 293 пуда мяса, 63 пуда чая.

Нередко повинности крестьянского населения вообще считались бесплатными». В лучшем случае труд крестьян был оплачен не более как на 8% его действительной стоимости. В итоге и сами «трудообязанные», и их работодатели, смотрели на разного рода «пайки» и денежные выдачи как на подачки, имеющие целью несколько скрасить настроения работающих. Установился, по существу, правильный взгляд, что трудовая повинность основана не на договорном начале, но представляет собой образец подневольного, обязательного и бесплатного труда.

Право пользования трудовой повинностью было предоставлено не только различным центральным «чрезвычайным» комиссиям по снабжению топлива, по борьбе с заносами, пожарами, вредителями и т. п., но и местным советским властям. На почве же «местных нужд» вырастали самые уродливые формы эксплуатации городом деревни.

Каждый уездный город или губернский Совет считал себя полным хозяином личных сил и транспортных средств подчиненных ему деревень. В административных органах, особенно провинциальных, сосредоточились отбросы городской культуры, не имеющие часто никакого представления об условиях деревенской жизни. Они могли искренне верить, что крестьянская лошадь работает без корма 24 часа в сутки, а крестьянское хозяйство представлялось им неисчерпаемым источником не только продовольственных ресурсов, но и свободного запаса живой силы, которым правящий класс пролетариев распоряжается по своему усмотрению. Нет той экономической бессмыслицы, которая не была бы испробована в виде обязательных заданий для трудовых повинностей. Описывать их — значило бы пуститься в расследование изобретательности каждого уездного совета и комитета труда.

…Всякий, кому приходилось зимой 1920 г. проезжать проселочной дорогой, помнит незабываемую картину принудительной организации труда. Снежные поля, пустынное шоссе, черные пятна павших при исполнении обязанностей лошадей по сторонам дороги, изредка советские трактиры с одной горячей водой, одинокий, бесконечно длинный, еле двигающийся обоз с «советскими» дровами и неизменные через каждые 15–20 верст «засады» заградительных отрядов, тщательно перерывающие возы с дровами, чтобы найти и отобрать запрещенные к провозу продовольственные припасы.

Нет никакой возможности сколько-нибудь полно и точно определить в цифрах объем выполненных деревенским населением трудовых повинностей и ущерб, нанесенный ими крестьянскому хозяйству…

Отдельные, ограниченные небольшой территорией подсчеты дают поразительные цифры. Один автор-коммунист попытался подсчитать по документальным данным, какую работу пришлось выполнить людям и лошадям его родной волости в порядке трудовых повинностей. Оказалось, что 2 000 лошадей, насчитывавшихся в этой волости, за один 1920 г. прошли по приказам Советской власти не менее 500 тыс. верст, т. е. десять раз объехали по экватору земной шар. Исследованная волость вовсе не принадлежит к числу исключительных, и усердие местных органов власти не выходит за пределы нормального».

Литошенко, проанализировав данные по 6 губерниям, представляющим разные хозяйственные районы России, делает вывод о том, что «нет ни одной губернии, где трудовая повинность отнимала бы менее одного рабочего месяца в год мужского и женского труда вместе. В среднем по всем 6 губерниям затрата рабочего времени составляет 62 дня на одно хозяйство, или около 2,5 рабочего месяца. Нужно заметить, что в этой сумме преобладает более дорогой и ответственный в сельском хозяйстве труд мужчины, на долю которого приходится 2 месяца, или 80% трудовых повинностей. Кроме того, каждое хозяйство в среднем отдавало государству 40 рабочих дней лошади.

Если мы теперь сопоставим трудовые повинности с общим запасом рабочих сил в хозяйстве, то окажется, что в среднем по всем губерниям принудительный труд отнимал 11,3% мужской рабочей силы, 3,2% женской и 9,7% лошадиной.

Это значит, что каждый мужчина в крестьянской семье отдавал социалистическому правительству каждый 9-й день своего труда, каждая женщина трудилась по приказу того же правительства каждый 30-й день и каждая лошадь в крестьянском хозяйстве работала для государства один из десяти своих рабочих дней.

Но эти средние цифры еще не говорят всей правды, потому что объем трудовых повинностей колебался по отдельным губерниям. Если в губерниях Орловской, Владимирской и Тульской принудительный труд отнимал всего 5–6% рабочего времени каждого взрослого мужчины, то в Новгородской губернии этот коэффициент социалистического использования рабочей силы поднимался до 11%, а в Уфимской и Северо-Двинской приближался уже к 20%. Даже в пределах одной и той же губернии обнаруживаются значительные расхождения. В Северо-Двинской губернии зарегистрированы хозяйства, отдававшие до 100 мужских и столько же женских дней работы. Во Владимирской есть несколько случаев, превышающих 50 дней труда и т. д.

Никакой закономерности в колебаниях этих цифр искать не следует… Пестрота размеров трудовых повинностей больше всего объясняется случайными причинами и произволом местных властей. Но как раз этот произвол и ощущался болезненнее всего.

Крестьянин не мог располагать ни своим временем, ни своей лошадью, ни своей телегой. Всегда, зимой и летом, во время отдыха и на полевых работах, могло явиться начальство и потребовать его к отбыванию социалистической повинности. Последнее разрушало его здоровье, губило лошадей и ломало последний инвентарь, не давая взамен ни материальных компенсаций, ни морального удовлетворения.

Троцкий писал, что «аппарат трудовой повинности» на практике приучит крестьянскую массу к особенностям «нового режима» и разовьет в ней социалистические навыки. На деле трудовая повинность будила не мечты о земном рае, а воспоминание о недавнем прошлом, когда крестьянин был прочно опутан узами крепостного права.

Вместе с этими воспоминаниями возрождалась и психика подневольного труда. С одной стороны, стремясь ускользнуть от гужевой повинности, крестьянин сокращал численность своего рабочего скота, недостаток же последнего заставлял ухудшать обработку почвы и сокращать площадь посева. С другой стороны, чувствуя себя в полной зависимости от произвола местной власти и отдавая социалистическому государству не только продукт своего труда, но и самые силы и здоровье свое, крестьянин переставал сознавать себя свободным хлебопашцем, терял интерес к ведению хозяйства, опускал руки и переходил на положение ленивого и лукавого раба.

Далее Л. Н. Литошенко определяет реальные размеры повинностей, которые свалила на крестьянство новая власть: «Принудительное отчуждение продуктов в общей сложности составляет от 33 до 88 руб. на хозяйство в разных губерниях. По расчету на средний семейный состав хозяйства это составляет от 5,3 до 13,6 золотого рубля подушной подати; десятина посева уплачивает 8–23 рублей золотом. Неравномерность обложения сочетается здесь с высокими абсолютными размерами податного бремени.

Что касается трудовой повинности, то по своим абсолютным размерам стоимость отданного государству труда мало уступает ценности взятых им продуктов. В общем, можно заметить, что принудительные отчуждения продуктов были наивысшими в производящих хлеб губерниях, а трудовая повинность ложилась более тяжелым бременем на население потребляющей лесной полосы России. Продуктами своего хозяйства и личным трудом оно уплачивало в пользу социалистического государства огромную подать в 127,3 руб. на хозяйство. По расчету на душу населения и десятину посева это составляет 19,5 и 31,8 золотого рубля.

Разрушительная сила налогов такого размера очевидна сама собою. Она еще резче бросается в глаза при сопоставлении с тяжестью податного бремени нормального времени».

В абсолютном выражении податное бремя на одно хозяйство в 1920/1921 г. превышало довоенную норму в среднем в 9 раз, а по расчету на душу населения — «каждый сельский житель отдавал в 1920/1921 г. государству трудом и продуктами ровно в 10 раз больше, чем при старом режиме».

В разных губерниях в нормальное время взималось в среднем 1,4% валового дохода. В 1920/1921 г. доля государства дает уже между 8,4 и 17,3% . В среднем тяжесть обложения возросла в 6–12 раз, и это не считая трудовой повинности.

Пожалуй, закончу на этом пересказ книги — каждый может сам ее открыть и найти массу интересных данных. Литошенко даёт массу цифр, начиная с 1900 года, признает объективность и необходимость революции 1917, честно работает на Советскую власть и никак не относится к тем, кого ныне именуют булкохрустом. Тем ценнее его выводы, совпадающие полностью с моими личными: первая революционная волна не решила ни единой проблемы рабочих и крестьян, добавив к старым проблемам новые. То, что государство может быть ничуть не меньшим угнетателем, чем помещик и фабрикант, трудящиеся России почувствовали на своем загривке буквально на следующий год после смены власти. При этом большевики никого не обманывали. Ленин в «Очередных задачах советской власти» честно писал:

«Целью нашей является бесплатное выполнение государственных обязанностей каждым трудящимся, по отбытии 8-часового «урока» производительной работы».

Лукавил он в той же статье в другом:

«Масса должна иметь право выбирать себе ответственных руководителей. Масса должна иметь право сменять их, масса должна иметь право знать и проверять каждый самый малый шаг их деятельности. Масса должна иметь право выдвигать всех без изъятия рабочих членов массы на распорядительные функции.»

Конечно же, никто из «ленинской гвардии» в самых смелых мыслях не допускал что их — «ум, честь и совесть эпохи», элиту «всего прогрессивного человечества» будет контролировать и уж тем более сменять какой-то там слесарь Вася. Ну а крестьяне, боровшиеся последовательно сначала за отмену барщины, потом за отмену оброка и свою землю, получили в результате и барщину, и оброк и отчуждение от земли в одном флаконе. Это тоже урок — горький, но необходимый. Его мало получить. Его еще надо осознать, проанализировать и преобразовать в конкретные действия, а иногда даже и бездействие — оно тоже иногда идет на пользу, когда призывают «крушить всё до основания», потому что те, кто призывают крушить, обычно органически не способны строить. Но это уже тема другой книги.

Источник