Ремонт деревянного настила моста

Своевременное проведение ремонта обеспечивает бесперебойную работу мостов на долгие годы при минимальных затратах.

При текущем ремонте деревянных мостов исправляют небольшие повреждения и устраняют отдельные дефекты в конструкциях моста, ледорезах и на подходах и при необходимости заменяют элементы или восстанавливают их несущую способность, если эти работы не вызывают необходимости устройства подмостей и подъемки ферм. При текущем ремонте чаще всего ремонтируют конструкцию проезжей части — заменяют доски верхнего настила, загнившие участки перил и колесоотбойных брусьев, исправляют водоотводные трубки и лотки, обеспечивают ровность и необходимые уклоны проезжей части; подтягивают и устанавливают недостающие паковки (болты, хомуты), устраняют неплотности в соединениях, ведут профилактическую борьбу с загниванием (удаляют гниль с элементов и соединений с последующим антисеп-тированием их), ремонтируют или заменяют крыши, козырьки и экраны, защищающие элементы от увлажнения, меняют поврежденную льдом или корчеходом обшивку опор и ледорезов, производят ямочный ремонт и заделку просадок на подходах к мосту и т. д. Текущий ремонт выполняется, как правило, силами эксплуатационных организаций без ограничения движения по мосту и без разработки специальной проектно-сметной документации, но со строгим соблюдением технологических правил. Обустройства для ремонта должны быть удобными, прочными, устойчивыми и с перильным ограждением.

К среднему ремонту относят: смену рабочего настила и балочной клетки, смену и усиление отдельных узлов и элементов, восстановление строительного подъема ферм, полное антисептирова-ние конструкций. Кроме того, при проведении среднего ремонта моста выполняются также необходимые работы по текущему ремонту.

Средний ремонт производят раз в Несколько лет специализированные ремонтные бригады или другие подразделения управлений дорог по специальным проектам и сметам.

Капитальный ремонт деревянных мостов предусматривает восстановление несущей способности или замену пролетных строений и опор.

Сроки и объемы капитального ремонта определяются в соответствии с проектно-сметной документацией. При капитальном ремонте выполняют также все работы, относящиеся к текущему и среднему ремонтам.

В зависимости от сложности работ капитальный ремонт выполняют специализированные подразделения управлений дорог или субподрядные организации.

Проект на капитальный ремонт или усиление деревянного моста должен содержать: конструктивные чертежи с соответствующими расчетами, технологию выполнения сложных работ (усиления отдельных элементов и соединений, выправления профиля ферм и т. д.); проект организации работ, включающий чертежи подмостей и обустройств, схемы разгрузки и замены элементов при отсутствии подмостей, последовательность операций, ведомости объемов работ, рабочей силы, потребных механизмов, материалов и оборудования, а также смету и календарные графики; мероприятия, обеспечивающие безопасность движения по мосту на период производства работ.

Проект капитального ремонта или усиления моста разрабатывают с учетом имеющихся материалов технической документации, данных о его состоянии, эксплуатации и перспектив дальнейшего использования моста, а также на основе изучения гидрометрических, судоходных и климатических условий и возможностей обеспечения рабочей силой, местными материалами, оборудованием, электроэнергией.

В проекте обосновывается эффективность капитального ремонта в сравнении с перестройкой моста.

Разработке проекта ремонта или усиления моста предшествует обследование, при котором все сооружения тщательно осматривают, производят необходимые инструментальные измерения (съемки профилей поясов ферм и проезжей части, плана ферм и д.), снимают эскизы дефектных элементов, генеральные размеры конструкций и размеры сечений и прикреплений элементов и составляют подробную ведомость дефектов с указанием причин их возникновения, результатами наблюдений и способами проведенных ранее ремонтов. Крупные и сложные пролетные строения целесообразно предварительно испытывать максимальной нагрузкой с целью выяснения фактической работы, элементов и учета ее при выполнении расчетов. Испытание нагрузкой крупных и сложных конструкций моста проводят обычно мостоиспытатель-ные станции.

В большинстве районов нашей страны ремонт и усиление деревянных конструкций моста наиболее целесообразно проводить зимой с использованием льда на реке для устройства подмостей или временных опор, а также для ледяной переправы. Ремонт и усиление конструкций пойменных пролетных строений речных пролетов моста лучше проводить летом, пропуская движение по естественному объезду — вброд. В исключительных случаях для пропуска движения строят временный объезд с низководным мостом.

Ведение работ без перерыва движения по мосту допускается осуществлять только при условии сохранения прочности и устойчивости конструкций и соблюдения условий безопасного пропуска нагрузок по мосту.

Подготовительные работы к ремонту и усилению деревянных мостов (заготовка, отбор и сушка лесоматериалов, заготовка и антисептирование элементов и деталей, возведение вспомогательных заданий и устройств и пр.) выполняют заблаговременно и тщательно с расчетом, чтобы объем работ и затраты труда были минимальными.

Работы, проводимые на мосту, в основном должны сводиться к разборке старых элементов (частей) и сборке новых с подгонкой по месту.

При разборке ремонтируемых конструкций строительный мусор и непригодные загнившие части сжигают, остальные не используемые в конструкциях моста элементы дезинфицируют водным раствором железного (5—10%) или медного (5%) купороса и используют для вспомогательных обустройств. Все элементы, пораженные гнилью более 25% или имеющие внутреннее загнивание, как правило, заменяют. Возможность сохранения в ремонтируемой конструкции элементов, пораженных гнилью до 25%, устанавливается расчетом. Мелкие элементы (шпонки, колодки, подушки, подгаечники) в случае поражения гнилью заменяют, а оставшиеся старые элементы обязательно антисептируют, предварительно удалив гниль.

При производстве ремонтных работ строго выполняют требования «Правил техники безопасности при строительстве мостов и труб на автомобильных дорогах», а также указаний инструктивных документов по антисептированию, окраске и другим видам работ по ремонту деревянных сооружений.

При ремонте и усилении деревянных мостов в качестве основных материалов широко применяют сосну, лиственницу и ель, реже кедр и пихту. Эти породы хвойного леса обладают хорошими строительными качествами: имеют прямой ствол, достаточно высокие механические показатели и легко обрабатываемую древесину. Прочные лиственные породы, такие как дуб, бук, граб и ясень из-за высокой ценности применяются только для изготовления ответственных деталей — подушек, подгаечников, шпонок, клиньев и пр. Наиболее пригоден для этого дуб, который, кроме большой прочности, хорошо сопротивляется гниению. Можно использовать также и хорошо антисептированную березу; она имеет высокую прочность и твердость, но не стойка против гниения.

Дерево как строительный материал для мостов имеет также и недостатки. При определенных условиях дерево загнивает и растрескивается от сушки, ему свойственны неоднородное строение и различные пороки. Усушку древесины можно уменьшить правильным хранением и выдержкой; загнивание ее можно предупредить различными мерами, в том числе тщательным уходом за сооружением.

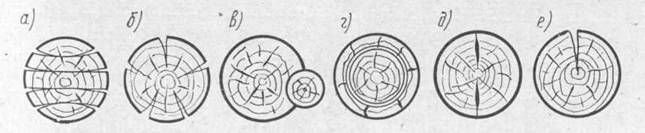

Загнивание древесины — основной ее дефект (порок). Заражение здоровой древесины гнилью происходит от непосредственного соприкосновения с загнившей древесиной или спорами дере-воразрушающих грибов, попадающих через воздух. Развитие грибов происходит при температуре от +3 до +25°С и влажности древесины от 22 до 40—50%. В процессе гниения выделяется много воды, происходит самоувлажнение и повышается интенсивность гниения. Усушка древесины — это результат уменьшения ее объема при снижении влажности. Увеличение влажности древесины сопровождается разбуханием ее. Поскольку при этих процессах размеры в радиальном и тангенциальном направлениях уменьшаются неодинаково, древесина коробится (рис. 109, а) и растрескивается (рис. 109,6). Повторяющиеся процессы усушки и разбухания вызывают расстройство узловых соединений, ухудшают работу элемента на скалывание.

В связи с этим большое значение приобретает антисептирова-ние древесины, защита конструкций моста и хорошая проветри-ваемость. Так как сердцевинная часть древесины ниже по прочности и устойчивости против загнивания в сравнении с заболонью, то, применяя для ремонта и усиления мостов пиленый лес, нужно учитывать особую необходимость в тщательности антисептирования его.

Пороки древесины, возникающие в процессе ее роста, весьма разнообразны. Основные из них, кроме гнили, — это червоточина, трещины, сучки, пасынки, косослой, отлуп и пр. Лесоматериал Для ремонта и усиления мостов не должен иметь червоточин (повреждение древесины насекомыми), сучки рыхлые и табачные, т. е. сгнившие и рассыпающиеся в порошок, пасынки (рис. 109,б), трещины в зонах соединений по плоскостям скалывания, сердцевины (для досок толщиной 60 мм и менее), отлупы (рис. 109,г), некоторые другие пороки допускаются с ограничениями в зависимости от категории элементов конструкций мостов. К ним относятся: метик (рис. 109, д) и морозобоины (рис. 109, е) в бревнах, косослой, т. е. косое расположение волокон относительно оси ствола, кривизна ствола и др. В бревнах допускают: согласный метик, если трещина расположена по длине ствола в одной плоскости; косослой с наклоном волокон не больше 10%; кривизну в одной плоскости со стрелой, не превышающей V200—Vioo длины элемента.

Рис. 109. Деформации усушки и пороки древесины

Применяемый для ремонта и усиления деревянных мостов круглый и пиленый лесоматериал должен отвечать требованиям ГОСТ 9463—60, ГОСТ 8486—66 и дополнительным требованиям (табл. 34), предъявляемым к растянутым и изгибаемым элементам пролетных строений (первая категория) и остальным элементам конструкций мостов (вторая категория). Для основных несущих элементов используют лес с толщиной годичных слоев не больше 4—6 мм и содержанием поздней (темной) древесины больше 15—20%.

Лесоматериалы, круглые твердых лиственных пород такие, как дуб, ясень, бук и граб, употребляемые для изготовления деталей соединения’ (подушки, нагели и пр.), должны удовлетворять по качеству требованиям ГОСТ 9462—60.

При ремонте и усилении мостов разрешается использовать бревна и пиломатериалы, мелкие детали соединений с влажностью соответственно не больше 25, 20 и 15%. В малых мостах для настила поперечин и колесоотбойных брусьев можно применять древесину повышенной влажности. Сырой лес используют только для подводных частей конструкции, а также для временных сооружений и обустройств.

Сушку лесоматериалов в естественных условиях и хранение проводят, согласно ГОСТ 3808. Лесоматериалы складируют на хорошо проветриваемом выравненном и дренированном участке. Круглый очищенный от коры лес укладывают в штабелях комлями в разные стороны через прокладки. Зазор от поверхности земли до низа бревен должен быть не меньше 35—50 см. Во избежание быстрого высыхания и появления трещин торцы бревен смазывают раствором поваренной соли и гашеной извести в соотношении 1:5:5 (соль+известь+вода) с добавлением 1% клея, или же весь штабель прикрывают сбоку наклонными щитами. Над штабелем устраивают с наклоном крышку из досок или пластин, выступающую за стенки его на 50—75 см. Пиломатериалы укладывают с зазором не меньше 5 см на стеллажи из досок и прогонов, а ряды разделяют прокладками толщиной не меньше 2—3 см.

Для лучшего проветривания между штабелями устраивают промежутки не меньше 2 м по направлению господствующих ветров. На складах необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Ответственные стальные элементы несущих конструкций выполняют из углеродистой, мартеновской горячекатаной стали. Для основных (рабочих) и второстепенных стальных элементов конструкций деревянных мостов применяют сортовую, полосовую, листовую и фасонную стали, удовлетворяющие требованиям, установленным для элементов стальных и железобетонных конструкций, а гвозди по ГОСТ 4028—68.

Источник

Ремонт деревянного настила моста

При ремонте конструкции проезжей части деревянных мостов чаще всего приходится менять доски изношенного верхнего настила. Доски рабочего одиночного настила меняют при потере им несущей способности на 25%, а верхние доски двойного настила — при износе до 2—3 см. Заменяя доски верхнего настила, тщательно осматривают нижние доски и выясняют, нет ли нёдопустимого поражения гнилью. Для проверки состояния древесины досок в местах сопряжения с поддерживающими элементами нижний настил выборочно вскрывают и в случаях обнаружения гнили его полностью разбирают и заменяют или (при допустимом загнива-; нии) удаляют гниль вплоть до здоровой древесины и антисеп-тируют.

Для повышения водонепроницаемости дощатого настила и тем самым предохранения нижележащих несущих элементов конструкции от загрязнения и увлажнения по верхнему настилу иногда дают поверхностную обработку битумными и щебеночно-песча-ными материалами, а поверху досок тротуаров — асфальтобетонный коврик.

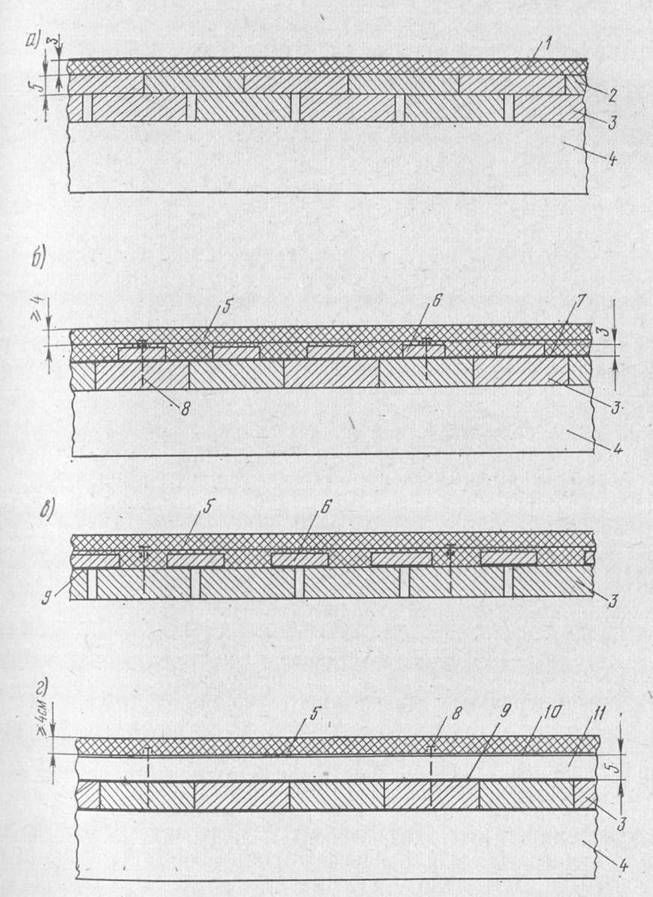

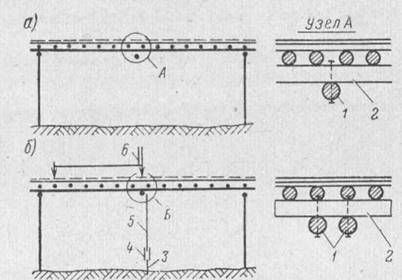

Обычно покрытие наносят на гладкую необработанную поверхность настила (рис. 110,а). От этого коврик получается недостаточно устойчивым и прочным, появляются трещины, и покрытие разрушается. Для сохранения покрытия на более продолжительный срок нужно обеспечить лучшее его сцепление с настилом и устойчивость от воздействия тормозных сил. Важно также, чтобы доски нижнего настила, прогибаясь, не создавали порожки в местах их сопряжения. Этим требованиям в большей степени соответствуют конструкции проезжей части, приведенные на рис. 110,6—з. Здесь при ремонте доски верхнего настила удаляют полностью, а взамен при большей жесткости основания нижнего настила (сближенные поперечины) пришивают гвоздями к нему планки сечением ЗхЮ см и длиной 20—30 см на расстоянии друг от друга 20—30 см (рис. 110,6), а при пониженной жесткости основания (расстояние между поперечинами до 80 см) пришивают доски поперек нижнего настила через каждые 10 см (см. рис. 110,2) для лучшего распределения давлений от колес и создания рифле ной поверхности для сцепления со слоем покрытия.

Рис. 110. Конструкции проезжей части:

В обоих случаях покрытие в виде слоя поверхностной обработки и асфальтобетона устраивают толщиной не меньше 4 см от верх-ней кромки планок (поперечных досок). Очень полезно это покрытие армировать мягкой проволокой диаметром 3 мм, закрепляемой к настилу (планкам) гвоздями, и устраивать его с продольными и поперечными швами, заполняемыми битумной мастикой. Как правило, доски нижнего настила целесообразно укладывать без зазоров и покрывать сверху горячим битумом, или же зазоры перекрывать изоляционным материалом (см. рис. 110,в).

В обоих случаях над несущими элементами конструкций изоляционный материал (толь, рубероид и пр.) полезно укладывать по нижнему настилу.

В случае ослабления досок гнилью рабочий настил при необходимости можно усилить, увеличивая высоту досок и уменьшая пролет настила укладкой новых поперечин. Для пропуска случайных тяжелых нагрузок симметрично оси моста можно уложить временные дощатые колеи.

По условиям обеспечения плавности движения, монолитности и водонепроницаемости во многих случаях более рациональным оказывается применение дощато-гвоздевой плиты с покрытием из асфальтобетона или легкого цементобетона. Такая плита проезжей части вполне окупится благодаря большему сроку службы конструкций и удобству движения по мостам. Так как в период эксплуатации многочисленные соединения дощатой плиты в местах сплачивания могут прийти в расстройство из-за усушки и загнивания досок, а также ввиду слабости гвоздевого забоя, то потребуется трудоемкий ремонт по переборке и замене досок и усилению гвоздевого забоя. Поэтому, устраивая дощато-гвоздевые плиты, нужно заблаговременно заготовлять, просушивать и антисептиро-вать пиломатериалы, а также тщательно выполнять ремонтные работы. Нельзя допускать неплотностей в местах опирания плиты на поддерживающие элементы. Во избежание образования трещин в покрытии дощатой плиты надо устраивать продольные (вдоль досок) и поперечные швы через 0,5—1 м, заполняемые битумной мастикой.

В зависимости от величины пролета плиты для ее устройства можно применять доски толщиной 5 см и шириной 7,5—10 см и больше. При этом высоту смежных досок лучше давать разной, например, для четных 7 см, а для нечетных 10 см. В балочно-не-разрезной деревоплите примерно третью часть досок обычно стыкуют впритык на опоре, а остальные — в четвертях пролета. При большом объеме работ целесообразно плиту устраивать сборной из блоков шириной 60—80 см заводского или полигонного изготовления. При капитальном ремонте и реконструкции мостов небольших пролетов деревоплиту с асфальтобетонным (или легко-цементобетонным) покрытием можно использовать как главную несущую конструкцию вместо прогонов.

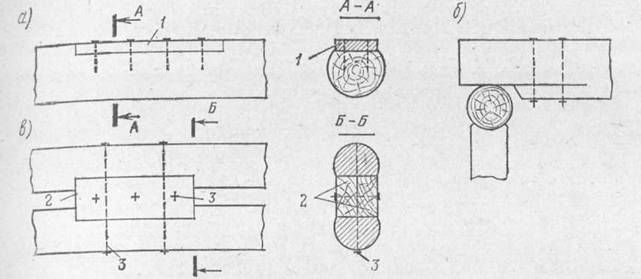

Рис. 111. Отремонтированные прогоны:

1 — дощатая накладка; 2 — колодка, составленная из двух половинок; 3 — стяжной вертикальный — болт

Одновременно с ремонтом настила и в особенности при смене его рабочих досок тщательно осматривают и затем ремонтируют поперечины и прогоны. При этом сменяют сильно загнившие или поврежденные элементы и их части, удаляют гниль, антисептируют слабо загнившие элементы и, наконец, усиляют поврежденные или дефектные элементы для восстановления их несущей способности.

Усиление в связи с увеличением веса нормативных нагрузок — вопрос специальный и проводится только по проекту.

При обнаружении в поперечинах и прогонах поверхностной гнили в допустимых пределах проводят профилактические мероприятия — гниль везде и полностью удаляют и затем элементы антисептируют, особенно тщательно на участках, имевших гниль. Для местного усиления и выравнивания проезжей части образовавшиеся после снятия гнили углубления в прогонах и поперечинах заполняют антисептированными деревянными прокладками и пришивают их гвоздями (рис. 111, а). Глубину снятия гнили проверяют расчетом.

Однако во всех случаях элементы, пораженные гнилью больше 30%, оставлять в конструкции нельзя. Если сменяемых однотипных элементов набирается больше половины, то из условия повышения межремонтных сроков и понижения возможности заражения гнилью вновь введенных элементов, целесообразно заменять все старые элементы.

Места отслоения древесины опорных участков прогонов усиливают постановкой 2—3 болтов (рис. 111,6).

При ремонте составных прогонов на колодках приходится за-енять отдельные сильно поврежденные колодки новыми, хорошо в иторцованными по плоскостям смятия. Для включения колодок работу на постоянную нагрузку прогоны на время ремонта вы-ивают поддомкрачиванием или подклиниванием с помощью стоек с земли, со льда или с опорных клеток. После вывешивания на ремонтируемом участке прогонов слегка ослабляют болты, извлекают дефектные колодки, затем ставят новые колодки и затягивают болты. Для упрощения работ эти болты не вынимают, а новую колодку изготовляют из двух половинок (рис. 111, в).

Во многих случаях прогоны и поперечины усиливают при снижении их несущей способности из-за возникновения дефектов, в том числе небольшого ослабления гнилью. Поперечины усиливают обычно путем увеличения их числа. Решая вопросы усиления поперечин, нужно иметь в виду, что их грузоподъемность растет также при усилении настила и увеличении в пролете количества прогонов.

При ремонте поперечин без разборки настила диаметр вновь устанавливаемых поперечин принимают несколько меньшим, чтобы можно было их продвинуть в пространство между настилом и прогонами, а после установки поперечины на место ее приходится над прогонами подклинивать для включения в совместную работу с другими поперечинами. Закрепленные клинья со временем нужно подбивать. Учитывая все это, лучше новые поперечины принимать такого же диаметра, как и существующие, а для пропуска в ограниченное пространство их подтесывать на два канта и делать одно-два отверстия для стержня рычага, с помощью которого поперечину после установки на место поворачивают на 90° для плотного прилегания к прогонам и настилу неокантованными плоскостями.

Прогоны балочных мостов усиливают .путем увеличения их числа или сечения, уменьшением расчетного пролета и, наконец, снижением расчетных усилий средних прогонов за счет более равномерного распределения нагрузки. Новые прогоны заводят между существующими снизу, не прерывая движения по мосту. При ограниченном зазоре между насадками опор и поперечинами концы прогонов подтесывают по месту, при этом длину подтески на одном конце делают в 2 раза больше, чем на другом, но не более 2,5—3 диаметров. Уложенные прогоны подклинивают к поперечинам. Клинья фиксируют гвоздями и в процессе эксплуатации по мере ослабления подбивают и снова закрепляют гвоздями. Сечение прогонов увеличивают, нашивая доски гвоздями или заменяя старые загнившие прогоны более мощными новыми. Для нашивки досок прогоны подтесывают, как правило, сверху при разобранных поперечинах и настиле, поэтому этот вид ремонта обычно совмещают с ремонтом настила и поперечин.

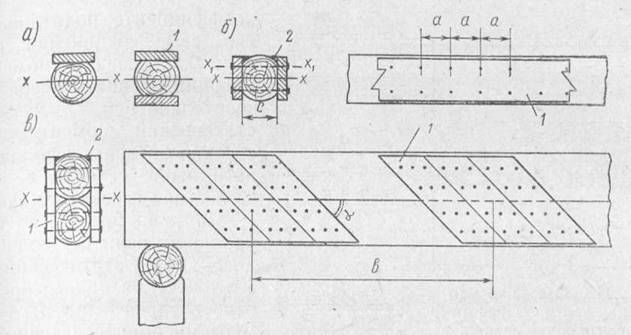

Одноярусные прогоны усиливают нашивкой досок сверху или сверху и снизу (рис. 112,а), или с боков (рис. 112,6). Наиболее эффективно нашивать доски сверху и снизу.

Нашивкой досок по боковым стесанным поверхностям двух- “ трехъярусные прогоны можно превратить в составные (рис. 112,в)-Доски в этом случае располагают обычно под углом 45°, так как при горизонтальном расположении ширина их может оказаться недостаточной. Таким путем можно усилить и балки на колодках при сколе части бревна между колодками или наличием значительных трещин. Во избежание попадания влаги места сопряжения досок с прогонами тщательно промазывают антисептической пастой или засыпают сухим антисептиком и зашпаклевывают, а доски предварительно антисептируют.

Рис. 112. Прогоны, усиленные нашивкой досок:

1 — доска; 2 — места, закрытые антисептической пастой и зашпаклеванные

Одиночные или парные вспомогательные балки располагают поперек прогонов (рис. 113,а) в середине или в третях пролета. Распределительные элементы плотно прирубают к прогонам, прижимают поддомкраченными или подклиненными рамами, или подъемниками, а затем закрепляют болтами и скобами. Чем больше жесткость распределительной балки, тем более равномерно распределяется ею временная нагрузка между прогонами. Этот способ усиления наиболее эффективен при пропуске нагрузок симметрично оси моста.

Усиления простых балочных моетов проверяют расчетом. При этом за расчетную схему принимают балочный ростверк, в котором прогоны рассматривают как балки, загруженные сверху внешними силами, а снизу — разгружающими давлениями (упругие опоры), приложенными в местах сопряжения прогонов с распределительной балкой. Получаемые в результате теоретические значения будут соответствовать действительным величинам только в случае качественного выполнения усиления, при хорошей плотной пригонке распределительных балок к прогонам и прочного закрепления их, а также при плотном прилегании всех поперечин к прогонам-Целесообразнее и проще проверять усиление экспериментально.

Рис. 113. Схемы к усилению прогонов распределительной балкой:

1 — распределительная балка; 2 —прогон; 3 — свая; 4 — стык; 5 —дощатая подставка; 6— временная нагрузка; 7 — планшет (миллиметровка); 8 — гвоздь

Перед проведением замеров делают пробное загружение прогона — снимают нагрузку, берут первый отсчет, затем снова загружают, берут второй отсчет, после чего нагрузку удаляют с моста. В целях безопасности нагрузка должна быть не больше 70% от допустимой с учетом состояния моста, в противном случае надо устраивать страховочную опору-раму.

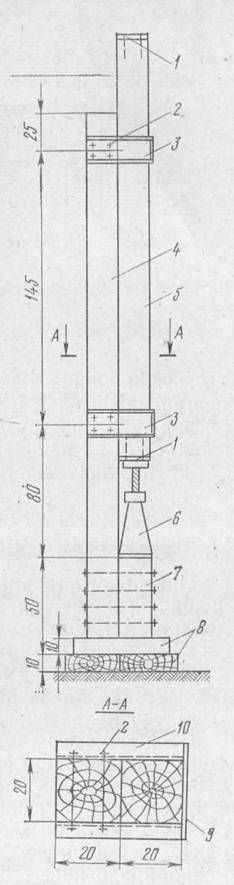

Наиболее эффективное усиление достигается уменьшением пролета прогонов путем подведения в середине пролета дополнительной опоры. Там, где позволяют условия (пойменные пролеты, плотные песчаные и гравелистые грунты) можно, например, дать простые стоечные лежневые опоры (рис. 114,6), заложив их в неглубоких котлованах на выровненный естественный грунт. В некоторых случаях приходится применить свайную опору (рис. 114, в). В большинстве случаев для забивки свай приходится вскрывать настил на мосту для того, чтобы забить сваю сверху. Выше уровня! меженных вод сваи срезают, объединяют нцсадкой, на которую устанавливают заранее заготовленную раму. Рамы включаются в работу с помощью клиньев, установленных на нижней насадке ! свай. Клинья после подбивки закрепляют. Прогоны должны опираться на ригель (верхнюю насадку) рамы плотно. При небольшой ширине моста иногда можно организовать забивку свай за пределами ширины моста и устроить опору в виде подкосной или ригельно-подкосной системы (рис. 114, а). Если стеснение русла по условиям пропуска водного потока и льда невозможно, а также при слишком высоких опорах, уменьшения пролета прогонов можно достичь постановкой подкосов (рис. 114,г).

Рис. 114. Прогоны, усиленные дополнительным опиранием в середине пролета:

1 — стойка; 2 — подвеска из тонкой круглой стали; 3 — ригель; 4 — затяжка; 5 — распределительная балка; 6 — стык; 7 — скоба; 8 — листовая прокладка; 9 — швеллерная прокладка; 10 — прогон; 11 — лежень

При ремонте мостов антисептирование производят в основном хроматом меди ХМ-5. Новые элементы антисептируют в ваннах в течение 5 ч при температуре выше 0°С. За неимением металлических или железобетонных ванн можно устроить ящики с плотными прошпаклеванными и обмазанными разжиженным битумом стенками и днищем, углубленными для удобства работ в грунт. Наиболее ответственные вводимые элементы ремонтируемого моста, кроме того, подвергают глубокой пропитке под давлением с использованием специальной установки.

Ремонт проезжей части, а также ремонт и усиление поперечин и прогонов нужно вести, как правило, без перерыва движения по мосту. В отдельных случаях (наличие неразрезных поперечин, нижнего поперечного настила) можно движение направлять в объезд.

При ремонте и усилении подкосиых мостов дефектные элементы меняют на новые, ремонтируют или усиливают для восстановления проектной несущей .способности. Усиление деревянного моста с целью увеличения его грузоподъемности, а также сложные ремонты, такие как переустройство опор, исправление положения подкосных ферм в плане и пр., осуществляют по специальным проектам.

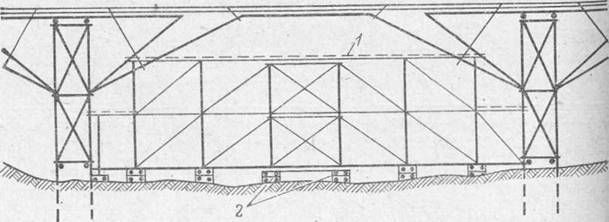

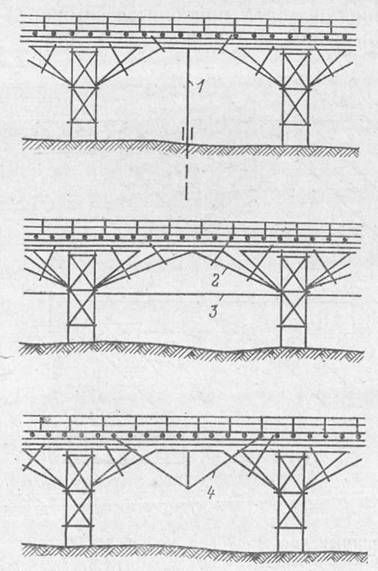

Рис. 115. Схема сплошных подмостей для ремонта подкосного моста:

1 — настил подмостей; 2 — клетки, заполненные камнем, или лежни

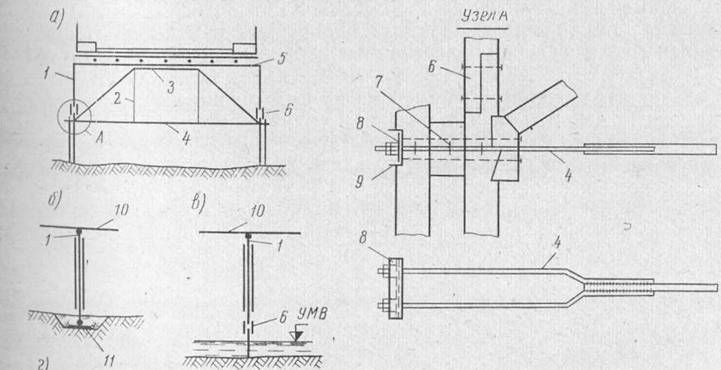

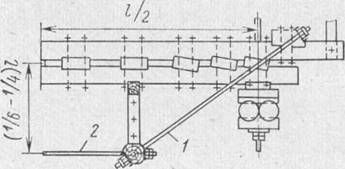

Если необходим ремонт или усиление . льшого числа элементов моста, то целесо-боазно устраивать сплошные инвентарные подмости (рис. 115). Отдельные малочисленные элементы — подкосы, ригели, под-балки, зубчатые подушки и другие детали-можно менять или усиливать с помощью инвентарных подъемников. Применяемый инвентарный подъемник системы Федорова (рис. 116) состоит из направляющего и подвижного брусьев. К направляющему брусу прикреплены болтами две металлические обоймы, которые охватывают подвижной брус и дают возможность перемещаться ему Вдоль направляющего бруса под действием винтового домкрата. В комплект этого 10-т подъемника входят несколько подвижных брусьев различной длины, позволяющих поддомкрачивать элементы, расположенные на высоте до 6 м. Подъемниками можно поддомкрачивать одну, а с помощью поперечного бруса и две подкосные фермы.

Во избежание недопустимого снижения поперечной жесткости и устойчивости пролетного строения ремонтируют с помощью подъемников одновременно не больше двух подносных ферм. Для размещения рабочих и материалов устраивают легкие подмости или обустройства. Чтобы освободить какой-либо элемент от действующих нагрузок, т. е. выключить его из работы, нужно правильно выбрать места подклинивания или поддомкрачивания конструкции фермы.

Рис. 116. Домкратный подъемник:

1 — металлический лист 200Х Х200Х10 мм; 2 — болт диаметром 16—18 мм; 3 — металлические направляющие обоймы, прикрепленные к направляющему брусу болтами; 4 — направляющий брус 20X20 см; 5 —подвижной брус 20 X 20 см; 6—винтовой домкрат; 7—опорный коротыш; 8 — подкладки; 9 — листовая сталь; 10 — швеллер № 14

При небольшом загнивании элементов гниль удаляют, элемент антисептируют и в случае необходимости усиливает, нашивая доски на гвоздях. Сечение досок и количество гвоздей устанавливают расчетом. Подкосы, кроме того, усиливают уменьшением свободной длины постановкой дополнительных схваток. При наличии по плоскостям скалывания сколов и недопустимых трещин соединения элементов подкосного моста усиливают для восстановления их несущей способности.

В случае скола зуба свайного нароста в сопряжении с вертикальной зубчатой подушкой (рис. 118,(5) усиление обеспечивают дополнительной подушкой, которую врезают в свайный нарост под старой подушкой и для плотности сопряжения подбивают дубовыми клиньями, уложенными между ними с таким расчетом, чтобы в нижней врезке старая подушка сопрягалась бы плотно с наростом сваи. Вертикальные зубчатые подушки со сколотыми площадками лучше не усиливать, а заменять на новые. Сколовшийся конец подбалки усиливают (после ее разгрузки) гвоздями и коротышем, врезанным в подбалку и подкос (рис. 118, е), или вместо коротыша, металлическими накладками по бокам сопряжения (рис. 118, з). Надежное усиление можно обеспечить горизонтальной стальной прокладкой, врезанной одним концом в подбалку и создающей другим концом упор для подкоса (рис. 118, ж). Наконец, можно заглубить врезку конца подкоса и создать таким образом новую площадку скалывания. Если же подкос невозможно удлинить на 3—5 см, то путем подклинки, например, в нижнем сопряжении с зубчатой подушкой можно дать вставку.

Вновь вводимые и ремонтируемые старые элементы подкосных мостов, особенно в местах сопряжений, нужно тщательно антисептировать, а металлические накладки и крепления очищать от налета ржавчины и покрывать двумя-тремя слоями краски. Только в этом случае можно обеспечить долговременную работу соединений.

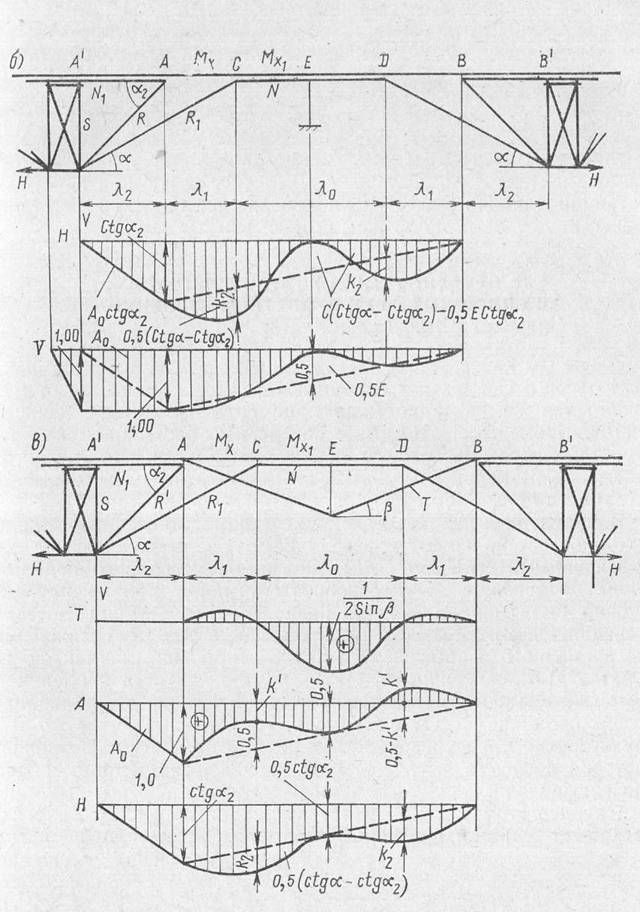

Рис. 119. Усиленные подкосные фермы:

1 — дополнительная опора; 2 — дополнительные подкосы; 3 — затяжка; 4 — _шпренгель

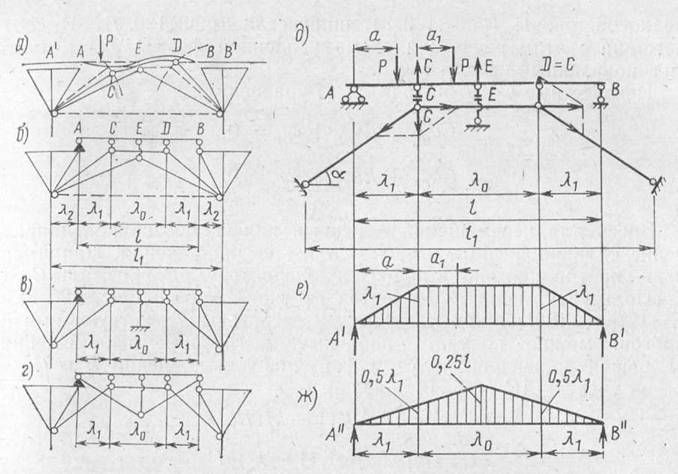

Рис. 120. Схемы к расчету ригельно-подкосной фермы

При необходимости значительного повышения грузоподъемности как прогонов, так и всей подкосной фермы, обычно устанавливают по середине пролета дополнительную опору, подводят дополнительные подкосы или ставят шпренгель (рис. 119). Установкой дополнительной опоры повышают несущую способность не только подкосных ферм, но и опор (уменьшается распор); однако из-за стеснения русла в этом случае значительно ухудшаются условия пропуска водного потока и ледохода. Усиление дополнительными подкосами вызывает повышение распора и может возникнуть необходимость в устройстве затяжек для разгрузки опор (см. рис. 119). В местах примыкания подкосов к прогонам и стойкам свай прокладывают на всю ширину моста подушки-бревна (брусья). В ряде случаев для повышения грузоподъемности подкосной фермы приемлемым решением может оказаться постановка шпренгеля.

При расчете усиляемых ригельно-подкосных ферм прогон принимают разрезанным в точках А и В (рис. 120, а), т. е. в местах, где обычно устраивают стыки, и не разрезанным на протяжении участка А — В. Два подкоса и ригель образуют изменяемую трапецию (рис. 120,6), поэтому жесткость пролетного строения обеспечивается лишь жесткостью прогона и, следовательно, нельзя давать стыки прогона в точках С, Е и Д. Усилия, передаваемые прогоном на ригель в точках С н Д, равны между собой при любом положении груза в пролете А-—В. На сколько опустится точка С при деформации системы, на столько поднимается точка Д. Дополнительное опирание в точке Е создается установкой

Рис. 121. Линии влияния усилий элементов при усилении подкосной фермы:

а — дополнительными подкосами; б — дополнительной опорой; в — шпренгелем. Линии влиянии для остальных элементов по схемам баз аналогичны приведенным по схеме а

Линии влияния усилий в элементах при усилении ферм тремя разными способами приведены на рис. 121.

Рис. 122. Поперечная балка моста с ездой понизу, усиленная шпренгелем:

1 — стальной тяж шпренгеля; 2 — шпренгель

Источник