Ремонт воздушных линий электропередачи

Эксплуатация воздушных линий электропередачи включает техническое обслуживание (эксплуатационное обслуживание), капитальный ремонт и работы, связанные с ликвидацией аварийных повреждений на ВЛ.

Затраты труда по названным видам работ распределяются следующим образом: аварийно-восстановительные работы — 0,3 — 1,2 % (всех затрат труда), техническое обслуживание — 9,5 — 12,6%, капитальный ремонт 86,4 — 89,5%.

Техническое обслуживание и капитальный ремонт являются основными условиями, обеспечивающими нормальную, безаварийную работу воздушных линий электропередачи. Эти работы плановые и составляют приблизительно 99 % всех затрат труда ремонтно-эксплуатационного персонала. В структуре затрат труда по разделу капитальные ремонты основная доля приходится на расчистку трасс и замену дефектных изоляторов.

Доля затрат труда по расчистке трасс составляет около 45 % всего объема работ по капитальному ремонту. По объему затраты труда на эти работы растут быстрее, чем увеличивается протяженность обслуживаемых линий. Вызвано это тем, что трассы вновь введенных и вводимых в настоящее время в эксплуатацию ВЛ (около 30 %) проходят по лесистой местности.

Сроки проведения текущего и капитального ремонта ВЛ

Текущий ремонт воздушных линий электропередачи проводится ежегодно. Объем выполняемых работ включает: ремонт и выправку опор, замену поврежденных изоляторов, перетяжку отдельных участков сети, проверку трубчатых разрядников, вырубку разросшихся деревьев. При капитальном ремонте проводится плановая замена опор, перетяжка и выправка линий, замена неисправной арматуры. Капитальный ремонт низковольтных воздушных линий проводится один раз в 10 лет.

Для устранения дефектов, обнаруженных при осмотрах, составляется график отключения воздушных линий электропередачи для проведения ремонта.

Ремонт деревянных опор

При эксплуатации воздушных линий электропередачи наблюдаются отклонения опор от вертикального положения. С течением времени величина наклона увеличивается и опора может упасть. Для восстановления нормального положения опоры используется лебедка. После правки почву вокруг опоры хорошо утрамбовывают. Если опора наклонилась в результате ослабления бандажа, производят его подтяжку.

Расположенные в земле деревянные части пасынка (опоры) подвергаются сравнительно быстрому загниванию. Для продления срока службы в местах повреждения устанавливают антисептические бандажи. Перед наложением бандажа участок древесины очищают от гнили, затем кистью наносят антисептическую пасту слоем 3 — 5 мм и накладывают ленту из синтетической пленки или рубероида, которую фиксируют с помощью гвоздей, а верхний обрез обвязывают проволокой диаметром 1 — 2 мм.

Другая технология работ предусматривает заготовку гидроизоляционных листов с заранее наложенным антисептиком и последующую установку их на пораженное место.

В настоящее время часто практикуют замену поврежденных деревянных пасынков на железобетонные. Если меняют пасынок при хорошем состоянии остальной части опоры, то такую работу выполняют без снятия напряжения. Новый пасынок устанавливают с противоположной стороны (по отношению к старому пасынку), а старый удаляют.

Ремонт железобетонных опор

Выправку одностоечных железобетонных опор осуществляют с помощью телескопической вышки.

Различают следующие дефекты железобетонных опор: поперечные трещины, раковины, щели, пятна на бетоне.

При наличии поперечных трещин в зависимости от типа опоры производят окраску поверхности бетона в зоне трещин, заделку их полимерцементным раствором, установку бандажей и замену опор. Перед проведением покраски поверхность промывают растворителем, затем грунтуют слоем лака марки ХСЛ и покрывают смесью лака с цементом (в отношении 1:1 по массе).

После сушки наносят слой перхлорвиниловой эмали ХВ-1100. Для приготовления полимерцементного раствора первоначально смешивают цемент с песком (цемент марки 400 или 500 с песком в пропорции 1:2), затем добавляют 5 % полимерную эмульсию. Полученную массу перемешивают и вмазывают в поврежденное место. Через 1 час заплату смачивают водным раствором эмульсии.

При ширине трещины более 0,6 мм, наличии раковин или отверстий площадью до 25 см2 устанавливают бандаж. Поврежденное место зачищают, размещают вертикальный или горизонтальный стальной каркас (сталь диаметром до 16 мм), делают опалубку и заливают бетоном. Края бандажа должны на 20 см перекрывать зону разрушения бетона.

При наличии продольных трещин длиной более 3 м на всей поверхности бетона, раковин или отверстий площадью более 25 см 2 производится замена опоры.

Чистка и замена изоляторов при ремонте воздушных линий электропередачи

Чистка изоляторов может производиться на отключенной воздушной линии электропередачи протиркой вручную или на линии под напряжением путем обмыва изоляторов струей воды. Для обмыва изоляторов используется телескопическая вышка, в которой устанавливается вспомогательная стойка для ствола с насадкой, по которому под давлением поступает вода. Вода привозится в цистерне. Работу выполняют специально обученные лица.

Замена неисправных изоляторов осуществляется без опускания или с опусканием провода. На воздушной линии, где масса провода небольшая, используется телескопическая вышка и провод не опускают.

После демонтажа вязок специальным ключом старый изолятор снимают со штыря, заменяют полиэтиленовый колпачок. Перед установкой нового колпачка его предварительно нагревают в горячей воде при температуре 85 — 90° С. Затем ударами деревянного молотка насаживают на крюк, устанавливают изолятор, закрепляют провода.

Регулировка стрел провеса проводов

Указанная операция проводится путем вставки или вырезки части провода. Перед началом работы расчетом определяют длину вставки (вырезки). Затем отключают напряжение, на одной из анкерных опор провод отсоединяют и опускают на землю, разрезают, делают вставку, снова натягивают. Если длина вставки (вырезки) небольшая (0,2 — 0,6 м), регулировку стрел провеса производят за счет изменения крепления проводов на анкерных опорах.

В сетях 0,38 — 10 кВ такая работа обычно выполняется в летнее время, причем стрела провеса устанавливается «на глазок». Это нежелательно. Указанная регулировка может привести к обрыву проводов в зимнее время.

При сравнительно небольшом повреждении проводов (3 — 5 проволок из 19) оборванные жилы скручивают и накладывают бандаж, либо ремонтную муфту. При этом вырезка участка провода не производится.

Ремонтная муфта представляет собой разрезанный вдоль овальный соединитель. При монтаже края разреза разводят, муфту надевают на поврежденный участок и опрессовывают с помощью прессов МГП-12, МИ-2. Длина муфты зависит от размеров поврежденного участка.

При большом числе оборванных жил производится замена дефектных участков провода. Отрезок нового провода должен иметь то же направление свивки, что ремонтируемый. Длина вставки берется от 5 до 10 м в зависимости от сечения провода. При ремонте используется телескопическая вышка, провод опускается на землю.

Наиболее распространенные способы соединения вставок с основным проводом — использование овальных соединителей с последующим их обжатием или скручиванием.

Для ремонта проводов воздушной линии электропередачи применяется также сварка с помощью термитных патронов. К работам по сварке допускаются лица, прошедшие обучение и могущие выполнять эту операцию самостоятельно.

Очистка трассы воздушной линии

Очистка трассы выполняется с целью исключения аварий из-за падения деревьев на провода, перекрытия линий ветвями подрастающих деревьев, для защиты от пожаров. Кроме этого работы на трассе проводятся для защиты сельскохозяйственных угодий от сорной растительности.

Мероприятия по очистке трассы воздушной линии планируются. Используются ручная, механическая и химическая виды очистки. На трассах воздушных линий 0,38 — 10 кВ преимущественно проводится ручная очистка.

Работу выполняет специально подготовленная бригада. Лица моложе 18 лет к вырубке и валке деревьев не допускаются. Обычно на место работы при большом ее объеме вывозится передвижной вагончик.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Борьба с загниванием древесины опор ВЛ

При установке опор в грунт без железобетонной приставки место выхода из земли защищают антисептическими бандажами. Подножие опоры и котлован нужно тщательно очищать от верхнего растительного слоя, корней и других органических материалов.

Периодическая проверка степени загнивания деталей деревянных опор проводится один раз в три года. Степень загнивания определяется внешним осмотром (местные внешние очаги загнивания, простукиванием (чистый звонкий звук свидетельствует о здоровой древесине, глухой звук указывает на загнивание сердцевины), а также прокалыванием древесины в опасных местах щупом в виде плоского тупого шила с полусантиметровыми делениями.

Щуп вводится в древесину только нажатием руки, без применения молотка. Тонкую наружную стенку нужно проколоть, чтобы выявить действительную глубину внутреннего загнивания. При проверке деревянных приставок древесина, скрытая в грунте, должна отрываться на глубину 0,3—0,5 м.

Вертикальную часть опор прокалывают в трех точках окружности под углом 120°. Горизонтальные части (траверзы) измеряют в двух точках: сверху (максимальное загнивание) и снизу бревна. Глубина загнивания определяется как средняя величина измерений. Результаты измерений записывают в дефектную ведомость с указанием номера опоры.

Опора или приставка считается непригодной для дальнейшей эксплуатации и подлежит замене, если глубина прогнивания ее по радиусу бревна больше 3 см при диаметре бревна 25 см и более или составляет 20% диаметра более тонких бревен.

На действующих линиях с деревянными приставками, загнивание которых установлено при проверке, необходимо заменять их на железобетонные. Такие же приставки должны быть установлены на линиях с одностоечными опорами при выявлении загнивания древесины в месте выхода опоры из земли.

При отсутствии железобетонных приставок как исключение могут быть допущены деревянные приставки, пропитанные антисептиком или защищенные антисептическими бандажами.

Антисептирование древесины опор

При отсутствии древесины, пропитанной на заводе, необходимо антисептировать дерево своими силами, что увеличивает срок его службы в 3—4 раза по сравнению с непропитанным.

Диффузионный метод пропитки заключается в нанесении кистью на поверхность сырой древесины специальной пасты, которая постепенно вместе с влагой проникает в поры дерева и консервирует его, убивая грибки, вызывающие гниение. Метод антисептирования сырой древесины дает лучшие результаты.

Сухая древесина с влажностью менее 20% диффузионным способом не обрабатывается.

Если древесина заготавливается на будущее, ее обрабатывают пастой и укладывают в плотные штабеля на 3 месяца, после чего процесс антисептирования считается законченным. Штабеля укрывают, чтобы из дерева не испарялась влага.

Если древесина должна использоваться в скором времени, ее покрывают пастой и укладывают в штабеля на 2—3 дня, до затвердения пасты, после этого на пасту наносится гидроизоляционный слой (разогретый до температуры 180°С нефтяной битум, каменноугольный лак или битумная эмульсия, состоящая из 53% нефтяного битума, 1,35% древесной смолы, 0,25% едкого натра и 45,4% воды). Каменноугольный лак наносится в холодном состоянии и затвердевает через 12—24 часа. Битумная эмульсия также наносится в холодном состоянии и затвердеваем через 2—3 часа.

Покрытую гидроизоляцией древесину сразу же посыпают песком, чтобы увеличить прочность.

Закапываемые в землю части пропитанных таким образом опор обертываются слоем толя или рубероида для защиты гидроизоляционного слоя.

Древесину опор, находящихся в эксплуатации, следует обрабатывать в местах начавшегося загнивания.

В порядке профилактики антисептируют наиболее ответственные опоры: в местах пересечений с железными дорогами, линиями связи, а также установленные в местах повышенной влажности.

Антисептическая обработка сопряжений, затесов, отверстий

Детали, пораженные наружным загниванием, очищают от гнили и с помощью кисти покрывают слоем пасты (рецепты № 1, 2, 3 и 4). Пастой заполняют все горизонтальные щели и места сопряжения деталей. После высыхания пасты на обработанную поверхность наносится гидроизоляционный слой — нагретый битум с песком или кузбасслак. Таким же способом защищают торцы стоек, приставок и траверз.

Для защиты участков опоры в особенно подверженных загниванию местах (внешняя часть приставок вблизи поверхности земли) их обертывают антисептическими бандажами. Влага из грунта постепенно проникает в древесину и поднимается к верху столба. Проходя мимо бандажа, она растворяет антисептик и пропитывает им ближайшую часть опоры.

На полосу толя, рубероида, пергамина или мешковины шириной 50 см наносится слой специальной пасты, содержащей фтористый натр.

Степень поражения гнилью приставок зависит от уровня грунтовых вод: чем ниже уровень грунтовых вод, тем на большей глубине поражается древесина.

Антисептические бандажи защищают древесину под бандажом и зону на 20—30 мм выше и ниже бандажа.

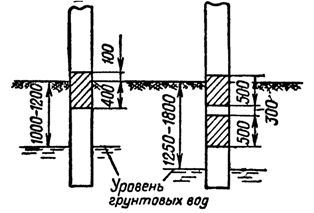

При глубине уровня грунтовых вод 1—1,2 м накладывается один бандаж, при глубине 1,2—2 м — два бандажа (рис. 1).

Приставки из непропитанной древесины на нужном уровне покрывают пастой и обертывают слоем толя, бризола или пергамина для предотвращения выщелачивания антисептика в грунт.

Для плотности облегания бандажей их прибивают толевыми гвоздями и обтягивают проволокой. Поверхность бандажа при гидроизоляции покрывают битумом.

Приставки, находящиеся в эксплуатации, при обнаружении признаков загнивания в зоне «земля — воздух» отрывают на глубину 30—40 см, тщательно очищают от земли и гнили, затем покрывают слоем пасты толщиной 3—4 мм и плотно оборачивают внахлестку лентой из рубероида или пергамина шириной 15 см. Бандаж закрепляют гвоздями и проволокой, после чего яму засыпают землею и утрамбовывают.

На 1 бандаж расходуется 0,6—1,0 кг пасты и 0,4—0,5 кг битума. Применение антисептических бандажей увеличивает срок службы приставки на 5—6 лет.

Рис. 1. Установка антисептических бандажей при разных уровнях грунтовых вод

При прохождении линии по пастбищу для предохранения животных от отравления необходимо наружную часть присыпать землей или покрыть слоем толя и битума. Нельзя разбрасывать и оставлять пасту на месте работы.

Рецептура паст для борьбы с загниванием древесины опор ВЛ

Экстракт сульфидных щелоков растворяют в горячей воде, после чего добавляют антисептик и остальные составляющие. Для получения более густой, несползающей пасты в полученный состав добавляют немного жирной глины.

Рецепт № 2: уралит или триолит — 49%; битум — 17%; зеленое масло —24%; вода— 10%.

Рецепт № 3: фтористый натрий —40%; кузбасслак — 50%; вода — 10%.

Рецепт № 4: динитрофенол — 50%; кузбасслак — 40%, вода — 10%.

Рецепт № 5 ЦНИИМОД — паста ФХМ-7751П: препарат ФХМ-7751 — 80%; каолин—15%; экстракт сульфидных щелоков — 4,5 %; смачиватель ОП-7 — 0,5 %.

Для приготовления паст № 1, 2, 3, 4 антисептик размалывается, просеивается через сито с отверстиями диаметром 1—2 мм и размешивается с водой в деревянном или железном баке.

Битум вместе с зеленым маслом (легковоспламеняющееся вещество) нужно осторожно нагреть в варочном котле на малом огне до 70° и после полного растворения перелить в бак с антисептиком и хорошо перемешать. Если используется кузбасслак, то он нагревается до 40—50° и потом смешивается с антисептиком.

Предупреждение: антисептики ядовиты и поражают слизистую оболочку и кожу, а при длительном воздействии разрушают зубы и кости, вызывая отравление. Кузбасслак, битум и зеленое масло поражают кожу и глаза. При изготовлении паст необходимо соблюдать осторожность, работать в плотной спецодежде, рукавицах и очках.

После работы с антисептиками, особенно перед принятием пищи, необходимо тщательно вымыть с мылом руки и обмыть места, куда попал антисептик. Спецодежду обязательно снять и хранить в складе с антисептиками.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник