1.2. Сцепления с диафрагменной пружиной

Сцепления с периферийным расположением пружин имеют существенный недостаток — чувствительность к центробежным силам, которые пропорциональны квадрату частоты вращения сцепления, в быстроходных двигателях они значительны и вызывают деформацию («выпучивание») пружин, от чего пружины удлиняются, уменьшая осевое усилие и, следовательно, коэффициент запаса сцепления.

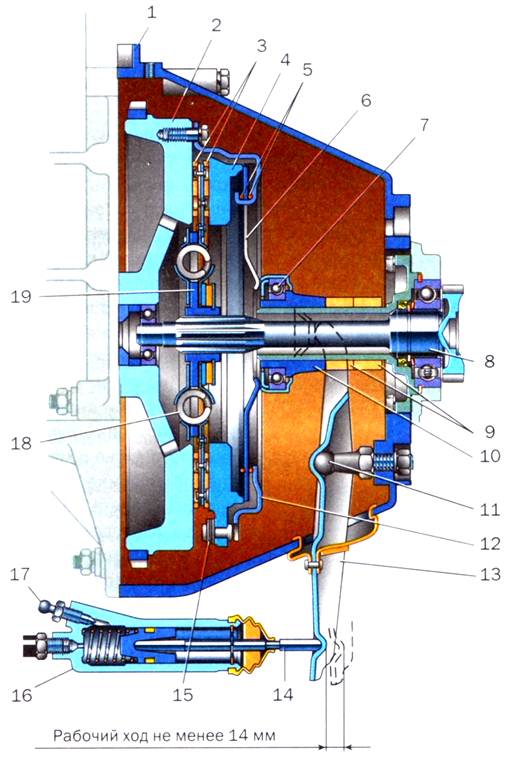

Значительно лучше противостоят центробежной силе диафрагменные пружины (рис. 77), представляющие собой в свободном состоянии усеченный конус с радиальными прорезями, идущими от внутреннего края. Лепестки пружины выполняют функции рычагов выключения сцепления. При нажатии подшипника муфты выключения сцепления на их концы они деформируют пружину, перемещая назад ее наружный край. Для того чтобы нажимной диск двигался вслед за пружиной, на нем закреплены крюкообразные захваты.

Рис. 77.

Сцепление:

а — в сборе; б — детали;

1 — картер сцепления; 2 — опорная втулка вала вилки выключения сцепления; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — подшипник выключения сцепления; 5 — ведомый диск; 6 — первичный вал коробки передач; 7 — маховик; 8 — нажимной диск; 9 — болт крепления сцепления к маховику; 10 — кожух сцепления; 11 — нажимная пружина; 12 — подшипник первичного вала; 13 — втулка вала вилки выключения сцепления; 14 — оттяжная пружина рычага вилки выключения сцепления; 15 — рычаг вилки выключения сцепления; 16 — ступица ведомого диска; 17 — фрикционные накладки; 18 — пружина демпфера; 19 — пластина, соединяющая кожух сцепления с нажимным диском; 20 — опорные кольца нажимной пружины; 21 — муфта подшипника выключения сцепления; 22 — соединительная пружина вилки и муфты подшипника выключения сцепления

Применение диафрагменной пружины (нелинейная характеристика) дает возможность затрачивать меньше усилия для выключения, чем спиральные цилиндрические (линейная характеристика) пружины. При износе деталей сцепления нажимное усилие цилиндрических пружин заметно падает, в то время как у конструкции с диафрагменной пружиной оно может даже несколько возрасти, обеспечивая надежную передачу крутящего момента. Кроме этого, сцепление с диафрагменной пружиной проще, имеет в семь раз меньше деталей и меньшие габаритные размеры.

Для обеспечения плавности включения сцепления ведомые диски делают разрезными или пластинчатыми. К пластинам, изогнутым в разные стороны, с обеих сторон прикрепляют фрикционные накладки. Это обеспечивает в свободном состоянии зазор между накладками (1—2 мм). Уменьшение зазора между накладками в процессе включения сцепления обуславливает плавность соприкосновения трущихся поверхностей и возрастание силы трения.

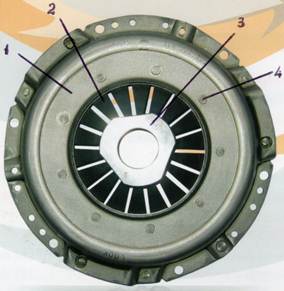

Для предотвращения передачи угловых колебаний от двигателя на валы трансмиссии в конструкции сцепления предусмотрен гаситель крутильных колебаний (демпфер) (рис. 78). Пружины демпфера обеспечивают упругую связь ведомого диска сцепления с его ступицей.

Рис. 78.

Гаситель крутильных колебаний (а) и его нерабочее (б) и рабочее (в) положения:

1 и 9 — накладки диска; 2 — пластинчатая пружина; 3 — ведомый диск; 4 — фрикционные шайбы; 5 — ступица ведомого диска; 6 — регулировочная шайба; 7 — пружина; 8 — пластина гасителя

При отсутствии передачи крутящего момента вырезы фланца ступицы и ведомого диска, в которых расположены демпферные цилиндрические пружины, совпадают. Передача крутящего момента от ведомого диска к его ступице осуществляется через демпферные пружины. При этом ведомый диск поворачивается на некоторый угол относительно фланца ступицы и между ними возникает трение. Таким образом, энергия крутильных колебаний превращается в тепловую. Предельное угловое смещение дисков ограничено размером вырезов во фланце ступицы.

Гидравлический привод. Для обеспечения управления сцеплением и повышения плавности его включения применяют гидравлический привод. Гидравлический привод сцепления автомобилей марки «КамАЗ» (рис. 79) состоит из педали сцепления, главного цилиндра, пневмогидроусилителя (ПГУ), системы трубопроводов и шлангов. При включенном сцеплении между штоком поршня и поршнем главного цилиндра имеется зазор, и жидкость через отверстие в поршне свободно перетекает из верхней полости в рабочую полость главного цилиндра.

Рис. 79.

Гидравлический привод сцепления автомобилей марки «КамАЗ»:

1 — кронштейн педали; 2 — рычаг толкателя поршня; 3 — оттяжная пружина; 4 — педаль сцепления; 5 — главный цилиндр; 6 — ограничитель хода педали; 7 — защитный чехол; 8 — толкатель поршня; 9 — поршень; 10— манжета поршня; 11 — корпус; 12 — пружина; 13 — уплотнительное кольцо; 14 — пробка; 15 — трубка подвода воздуха; 16 — рычаг выключения сцепления; 17 — сферическая гайка; 18 — контргайка; 19 — толкатель поршня пневмогидроусилителя; 20 — возвратная пружина; 21 — пневмогидроусилитель

При нажатии на педаль сцепления усилие через шток передается на поршень главного цилиндра, который, сжимая пружину, вытесняет жидкость через отверстие в пробке и соединительный трубопровод в корпус пневмогидроусилителя. При отпускании педали под действием давления жидкости в системе и возвратной пружины поршень возвращается в исходное положение, толкатель отрывается от поршня, открывая отверстие, и полости соединяются между собой.

Источник

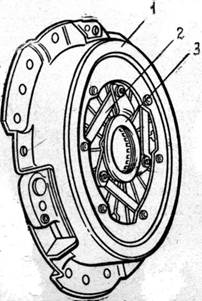

Сцепление с диафрагменной нажимной пружиной

Читайте также:

|

|

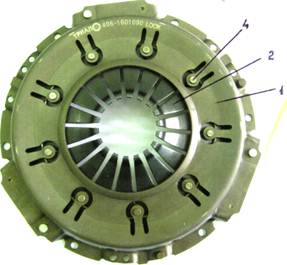

| Рисунок 5.2 – Корзина сцепления: 1 – диафрагменная пружина; 2 – упругая пластина крепления нажимного диска к кожуху сцепления; 3 и 4 – заклепки крепления пружины к нажимному диску и кожуху |

Диски сцепления сжимаются диафрагменной нажимной пружиной 6, разрезанной на лепестки (см. рисунок 5.2, поз. 1), которые выполняют функции рычагов выключения сцепления. Она установлена между кожухом 12 и нажимным диском 4 и зажата почти в полностью распрямленном состоянии между двумя опорными кольцами 5, закрепленными штифтами (или заклепками), расклепанными на кожухе. Наружным краем пружина опирается на выступ нажимного диска и благодаря своей упругости перемещает его в осевом направлении к маховику, зажимая ведомый диск с необходимым усилием.

Муфта 10 выключения сцепления с выжимным подшипником 7 установлена на втулке, по которой может перемещаться вилкой 13 выключения сцепления, шарнирно установленной на шаровой опоре 11, закрепленной в картере сцепления. Вилка входит в выточки муфты выключения сцепления и соединяется с ней фиксирующей пружиной. Наружный конец вилки, выходящий наружу через люк картера, соединен со штоком 14 рабочего цилиндра 16 гидропривода выключения сцепления. В исходное положение механизм включения-выключения сцепления устанавливается с помощью оттяжной пружины вилки (см. рисунок 8.4, поз. 10).

А) б)

Рисунок 5.3 – Корзины сцеплений:

1 – кожух; 2 – диафрагменная пружина; 3 – упорный фланец выключения сцепления; 4 – штифты (или заклепки) крепления опорных колец диафрагменной пружины к кожуху сцепления

Вилка 13 перемещает вперед по втулке муфту 10, которая через выжимной подшипник 7 воздействует на лепестки диафрагменной пружины непосредственно (рисунок 5.3, а) или через упорный фланец выключения сцепления (рисунок 5.3, б). Как правило, упорный фланец соединяется с кожухомсцепления упругими соединительными пластинами, позволяющими фланцу перемещаться в осевом направлении (рисунок 5.4). К фланцу приклеивается фрикционное кольцо, которое обеспечивает вращение наружной обоймы выжимного подшипника при выключении сцепления.

Выжимной подшипник муфты выключения сцепления выполняют закрытым и герметичным. Смазочный материал в него закладывают при сборке.

Надежная передача крутящего момента сцеплением во включенном состоянии без пробуксовывания ведомых дисков обеспечивается достаточной силой трения между трущимися поверхностями, которая зависит от усилия, создаваемого нажимными пружинами.

|

| Рисунок 5.4 – Корзина: 1 – кожух; 2 – упругая пластина; 3 – упорный фланец выключения сцепления |

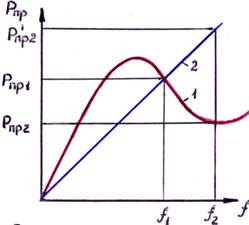

В процессе эксплуатации автомобиля в результате износа фрикционных накладок нажимной диск перемещается в сторону маховика, изменяя жесткость пружин сцепления. В сцеплениях с периферийными цилиндрическими пружинами, которые имеют линейную характеристику упругости 2 (рисунок 5.5), это приводит к снижению нажимного усилия и передаваемого момента трения вплоть до наступления пробуксовывания сцепления.

В сцеплениях с диафрагменной пружиной, которая имеет нелинейную характеристику упругости 1, нажимное усилие при износе накладок поддерживается примерно постоянным. Для выключения сцепления с диафрагменной пружиной необходимо существенно меньшее усилие, чем для сцепления с периферийными пружинами (см. на рисунке 5.5 различие в ординатах Рпр2 и Р ‘ пр2 при одинаковой деформации ƒ2).

|

| Рисунок 5.5 – Характеристики упругости пружин: 1 – диафрагменной; 2 – цилиндрической |

Быстрое и полное отсоединение двигателя от трансмиссии (чистота выключения сцепления) необходимо для безударного переключения передач. Это достигается получением гарантированного зазора между поверхностями трения при полностью выжатой педали сцепления, что обеспечивается принудительным отведением нажимного диска (от ведомого) на определенное расстояние с помощью рычагов выключения или специальных пружин. В сцеплениях с периферийными пружинами для достижения чистоты выключения число нажимных пружин должно быть кратно числу рычагов выключения, что исключает перекос нажимного диска.

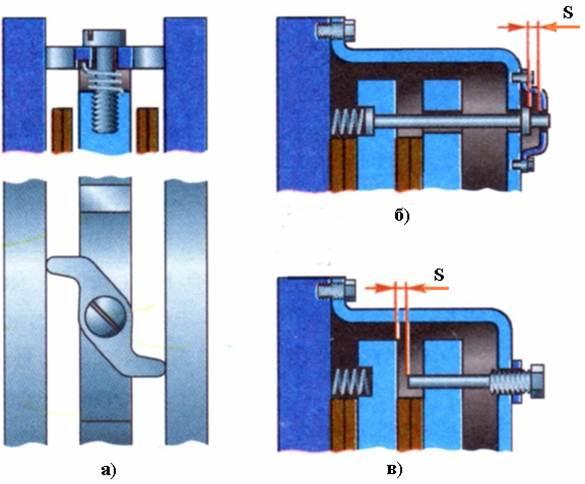

Для двухдисковых сцеплений имеются специальные рычажные или пружинные устройства для принудительного перемещения среднего ведущего диска в положение, при котором оба ведомых диска будут находиться в свободном состоянии (рисунок 5.6).

В рычажном устройстве (рисунок 5.6, а), установленном на среднем ведущем диске, винтовая цилиндрическая пружина кручения при выключении сцепления поворачивает равноплечий рычаг. Рычаг, упираясь своими концами в нажимной диск и маховик, устанавливает средний ведущий диск на одинаковом расстоянии от маховика и нажимного диска.

В пружинных устройствах между маховиком и средним ведущим диском расположены отжимные пружины. Величину необходимого перемещения S среднего диска при выключении сцепления под действием этих пружин устанавливают:

— с помощью штоков, расположенных между средним диском и кожухом (рисунок 5.6, б). Штоки, выполненные заодно с шипами, закреплены гайками на среднем диске сцепления. На противоположные концы штоков надеты разрезные кольца, которыми штоки при выключении сцепления упираются в упорные планки, соединенные болтами с кожухом сцепления;

— с помощью регулировочных болтов, ввернутых в кожух сцепления и застопоренных контргайками (рисунок 5.6, в).

При полностью выключенном сцеплении (полностью отведенном нажимном диске) зазор ∆н между трущимися поверхностями в однодисковых сцеплениях составляет 0,75…1,0 мм, в двухдисковых – 0,5…0,6 мм, а в многодисковых – 0,25…0,30 мм, ход нажимного диска не превышает 1,5…2,0 мм у однодисковых и 2,0…2,5 мм у двухдисковых сцеплений.

Плавность включения сцепления диктуется необходимостью снижения динамических нагрузок в трансмиссии при трогании автомобиля с места и переключении передач, что достигается постепенным отпусканием педали сцепления при включении, а также обеспечивается податливостью ведомого диска.

Рисунок 5.6 – Механизмы, обеспечивающие гарантированный зазор между поверхностями трения:

а – рычажный; б – со штоком и отжимной пружиной;

в – с регулировочным болтом и отжимной пружиной; S – рабочий зазор

На плавность включения сцепления также оказывает влияние упругость элементов в механизме выключения. С этой точки зрения сцепление с диафрагменной пружиной, у которой податливые лепестки выполняют функции рычагов выключения, предпочтительнее, чем сцепление с периферийными пружинами, у которого выключение осуществляется жесткими рычагами.

Динамические нагрузки, возникающие в трансмиссии, могут быть пиковыми (единичными) и периодическими.

Пиковые нагрузки возникают при резких изменениях угловых скоростей валов трансмиссии, например при резком включении сцепления броском педали, торможении автомобиля с включенным сцеплением или движении по неровным дорогам.

При резком включении сцепления уменьшается угловая скорость коленчатого вала двигателя ωе и на трансмиссию передается повышенный крутящий момент Мс, который ее закручивает:

Мс = Мe + Је ∙ (dωе / dt),

где Је и (dωе / dt) – соответственно, момент инерции и ускорение вращающихся частей двигателя.

Для исключения поломок в трансмиссии сцепление ограничивает пиковые нагрузки путем пробуксовывания ведомого диска.

Периодические нагрузки возникают в результате неравномерности вращения коленчатого вала двигателя и передаваемого в трансмиссию автомобиля крутящего момента, что вызывает крутильные колебания. Они могут привести к появлению резонанса – резкого повышения уровня амплитуд крутящих моментов и напряжений в деталях трансмиссии. Для снижения уровня крутильных колебаний в конструкцию ведомого диска сцепления (или маховика двигателя) включают специальные демпферы (гасители) крутильных колебаний, которые преобразуют энергию колебаний в теплоту.

Кроме того, демпферы, изменяя жесткость трансмиссии, не допускают возможности наступления резонанса в трансмиссии, выводя резонансные частоты за область рабочих частот двигателя.

Сцепления балансируют в сборе с маховиком двигателя. Допустимый дисбаланс сцепления в сборе при динамической балансировке 0,2…0,8 Н∙см (в зависимости от размеров сцепления), а дисбаланс нажимного диска – 0,10… 0,25 Н∙см. Балансировка нажимного диска достигается высверливанием металла по ободу, а ведомого диска – приклепыванием к нему балансировочных грузиков.

Дата добавления: 2015-04-16 ; просмотров: 55 ; Нарушение авторских прав

Источник