Организация ремонта энергооборудования

Для поддержания основных производственных фондов (особенно их активной части) в работоспособном состоянии необходим повседневный надзор, уход и периодический ремонт [5].

Организация и планирование ремонта и эксплуатации основных фондов на промышленных предприятиях ведутся по трем основным направлениям:

– по технологическому оборудованию – службами главного механика;

– по энергетическому оборудованию и энергоснабжению – службами отдела главного энергетика;

– по промышленным и другим зданиям и сооружениям – службами по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений.

В зависимости от размеров предприятия, наличия оборудования и численности работающих устанавливаются организационная структура и численность работников в службах, занятых ремонтом и эксплуатацией основных фондов.

Основной объем ремонтных работ выполняет служба главного механика – ремонтно-механическая служба (РМС). Административное управление РМС осуществляет главный механик, функциональное управление – начальники бюро РМС. Конструкторно-технологические бюро выполняют конструкторские и технологические работы, связанные с модернизацией, ремонтом и уходом за оборудованием. Группа подготовки ремонта осуществляет общее руководство и контроль за соблюдением системы ППР. В составе данной группы организуется энерго-группа для ухода, надзора и ремонта энергетического оборудования. В производственных целях уход за оборудованием и его текущий ремонт выполняются совместно с основными рабочими специальным цеховым ремонтным персоналом. Часть ремонтных рабочих осуществляет круглосуточное дежурство, остальные образуют ремонтную бригаду, работающую в одну или две смены. Во главе электроремонтной службы цеха состоит энергетик цеха, который в административном отношении подчиняется начальнику цеха, а в техническом – главному энергетику завода. Энергетик цеха отвечает за бесперебойную работу цехового оборудования, руководит ремонтами в цехе, ведет техническую документацию по состоянию цехового оборудования и составляет отчетность по ремонтным работам.

Ремонтные работы могут проводиться специализированными ремонтными трестами, заводами – изготовителям оборудования и заводами, эксплуатирующими заводами. Текущий ремонт выполняется персоналом ремонтных рабочих цехов под руководством механика цеха. Капитальный ремонт основных производственных фондов может выполняться либо силами ремонтной службы предприятия (хозяйственным способом), либо специализированными предприятиями централизовано (подрядным способом).

Для обеспечения повышенной ответственности ремонтных слесарей за состояние оборудования, высокой производительности труда, минимальных простоев и затрат на ремонт, предлагается проводить ремонт хозяйственным способом.

Основными методами ремонта оборудования, применяемыми в химической промышленности, являются узловой (подузловой) и агрегатный.

Узловой метод предусматривает замену износившихся отдельных узлов новыми или заранее отремонтированными. Для использования данного метода необходимо наличие определенного количества одноименных узлов и возможность их взаимозаменяемости, т.е. возможность использовать обменный фонд. При узловом методе сокращаются простои оборудования в ремонте. К недостаткам узлового метода ремонта относятся высокая стоимость изготовления большого количества резервных узлов.

Агрегатный метод предусматривает проведение капитального ремонта технологического оборудования не в полном объеме, а по частям. При этом замене подлежат только отдельные части установок или отдельные виды оборудования агрегатов. Агрегаты останавливают на ремонт несколько раз на короткие сроки, сокращая, таким образом, общее время простоя в ремонте.

Оба метода обеспечивают выполнение ремонта в краткие сроки. Предлагается принять агрегатный метод, который не требует наличия большого количества резервных узлов.

Работоспособность оборудования, его надежность и безопасность обеспечиваются на основании положений Единой системы планово-предупредительного ремонта (ЕСППР).

Системой ППР предусматривается комплекс предприятий по уходу, надзору и ремонту оборудования. Это уход и надзор за оборудованием в процессе его эксплуатации, т.е. межремонтное техническое обслуживание; периодические осмотры, испытания; периодические ремонты оборудования (текущий и капитальный).

Межремонтное обслуживание включает регулярный наружный осмотр оборудования, смазку. Обтирку, чистку и проверку исправности всех машин, аппаратов, проверку наличия и исправности ограждении, мелкий ремонт (подтяжка сальников, болтов, замена прокладок). Осуществляется операторами, машинистами, дежурными слесарями, электриками.

Текущий ремонт представляет собой комплекс работ по сохранению оборудованию и обеспечивает его нормальную работоспособность до очередного ремонта. Остановка оборудования для проведения текущих ремонтов в непрерывном производстве осуществляется в намеченные сроки, т.е. по графикам, при периодической работе оборудования этот ремонт обычно производится в нерабочие смену или дни.

Капитальный ремонт – это комплекс работ, направленных на восстановление исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования с заменой или восстановлением его частей (включая базовые) и их регулировкой. При экономической целесообразности капитальный ремонт сочетается с модернизацией. Капитальный ремонт производится при полном обеспечении ремонта материалами, запасными частями, рабочей силой; стоимость ремонта определяется сметой. После капитального ремонта оборудование подвергается испытанию на холостом ходу, затем под нагрузкой, после чего принимается комиссией в составе главного механика или его заместителя, начальника цеха и лица ответственного за ремонт.

Источник

Организация ремонта энергооборудования

Одним из условий эффективной и ритмичной работы промышленных предприятий является надежное и экономичное снабжение производственных подразделений энергетическими ресурсами необходимого качества. Все это, в свою очередь, зависит от многих факторов, среди которых важную роль играет организация технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования.

В основе обслуживания и ремонта энергооборудования лежат такие факторы:

• нормирование параметров и первичных показателей работы оборудования;

• оснащение оборудования контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики, управления, связи и сигнализации;

• организация энергетического учета и контроля;

• четкая регламентация функций обслуживания и ремонта;

• разработка системы ведения технической документации, эксплуатации и ремонта.

Основная задача обслуживания и ремонта — поддерживать оборудование в рабочем состоянии с сохранением заданных эксплуатационных характеристик.

Нормативные параметры и трудоемкость работ обслуживания и ремонта энергооборудования аналогичны нормативам указанных систем на все оборудование предприятия, т. е. ремонтный цикл, межремонтный период и т. д. В то же время аварийные и восстановительные ремонты не входят в систему ППР.

Ремонтные параметры котельного, компрессорного, насосного оборудования и элементов сетевого хозяйства существенно отличаются от параметров потребляющего энергооборудования, так как для генерирующих установок и сетей не требуется согласования с ремонтными нормативами производственного оборудования, а для энергоприемников — это необходимое условие. Для значительной части энергооборудования нецелесообразно включение в ремонтный цикл капитальных ремонтов, так как они проводятся через большие промежутки времени, исчисляемые годами и даже десятками лет. Особенно это относится к трубопроводам, воздуховодам, кабелям и проводам электросетей, газопроводам, сетям канализации водопровода и другим видам энергооборудования. В настоящее время не существует единого состава ремонтного цикла энергоприемников. Для остальных видов энергооборудования структура и периодичность ремонтных циклов определяются рекомендациями по ППР. На каждом предприятии они корректируются в зависимости от технического состояния и условий эксплуатации оборудования.

На каждый технологический процесс ремонта составляются «технологические карты ремонта» для основного и вспомогательного энергооборудования. На основании этих карт устанавливаются трудоемкость ремонта, потребность в материалах, инструментах, ремонтных деталях, узлах и т. п.

Для ремонта энергоприемников и сетей принята иная система разработки нормативной базы. Поскольку такое оборудование очень разнотипно, нецелесообразно разрабатывать технологические процессы по каждому типоразмеру и мощности. Для этого вводится обобщающее понятие — категория ремонтосложности.

Ремонтная служба в энергохозяйстве предприятий решает множество задач. Перечислим наиболее важные из них:

• выбор рационального способа ремонта;

• организация ремонтных работ;

• технологическая подготовка и материальное обеспечение ремонтов.

Ремонт энергооборудования может выполняться тремя методами: централизованным, децентрализованным и смешанным. Наиболее целесообразным считается смешанный метод ремонта. В этом случае ремонтные работы могут выполнять как специализированные, так и комплексные бригады.

На практике широко используются комплексные бригады ремонтников. В этом случае упрощается управление ремонтным процессом и повышается ответственность исполнителей за качество ремонта и состояние энергооборудования, поскольку члены бригады поочередно дежурят по межремонтному обслуживанию закрепленного за ними участка.

Совершенствование организации энергетического обслуживания предприятия

Учитывая специфические свойства энергохозяйства, взаимосвязи энергетики и промышленной технологии, а также внешние связи, можно представить основные направления совершенствования производственных процессов предприятия и совершенствования организации энергетического обслуживания.

На развитие энергохозяйства воздействуют такие объективные факторы, отражающие изменения, которые происходят на предприятии и в его общеэнергетической системе:

• повышение уровня энерговооруженности труда;

• повышение уровня энергоиспользования и, как следствие, сокращение расхода энергии и топлива на единицу продукции;

• увеличение доли энергии, расходуемой на силовые, высокотемпературные и физико-химические процессы;

• уменьшение доли энергии, расходуемой на средне- и низкотемпературные процессы;

• увеличение доли электроэнергии в общем энергопотреблении предприятия;

Наряду с постоянно действующими объективными факторами на развитие энергохозяйства влияют также неопределенные и случайные факторы:

• изменение потребности предприятия в энергоресурсах в связи с отклонениями от ранее запланированного объема производства и номенклатуры выпускаемой продукции;

• изменение метеорологических условий;

• накладываемые вышестоящими организациями ограничения на расход энергоресурсов (лимитирование потребления электроэнергии, топлива, воды);

• аварийные отключения оборудования и энергетических сетей и др.

Кроме того, все большее значение приобретает организация рационального использования энергоресурсов. Она предусматривает технико-экономический анализ резервов экономии энергоресурсов, разработку планов ОТМ и их реализацию. Экономия энергоресурсов достигается за счет:

• интенсификации технологических процессов и внедрения новой техники и прогрессивной технологии;

• сокращения норм расхода энергетических ресурсов на производство продукции;

• уменьшения потерь энергии;

• работы оборудования на экономичных режимах;

• максимального использования вторичных энергоресурсов. Опыт показывает, что резервы экономии топлива и энергии распределяются следующим образом:

• около 60-70 % дают разработка и использование нового, более экономичного энергопотребляющего оборудования, внедрение менее энергоемких технологий, применение средств автоматизации, контроля и т. п.;

• около 20-25 % получают за счет снижения потерь энергоресурсов на стадии потребления в основном и вспомогательных производствах, а также при передаче, транспортировке и хранении энергоресурсов;

• около 10-15 % могут дать ОТМ, в том числе использование вторичных энергоресурсов.

Наряду с организационно-техническими мероприятиями по экономии топливно-энергетических ресурсов большое значение имеет стимулирование персонала (прежде всего рабочих) за их эффективное использование.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

10.1. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТНОГО ПРОЦЕССА

Производство ремонтов современного энергетического оборудования на электростанциях представляет собой сложную и ответственную задачу.

Работы по разборке, испытанию, ремонту и сборке мощных энергетических агрегатов, требующих особо высокой точности доводки, проводятся в ограниченные сроки и в непосредственной близости от работающего оборудования. Для ремонта энергооборудования электростанций характерны следующие особенности.

1. Ремонтный процесс весьма динамичен. Он характеризуется высоким темпом ремонтных работ, осуществляемых на широком фронте большим количеством ремонтного персонала, и в непрерывном поступлении информации о выявляемых новых дефектах оборудования и новых объемах работ. Эта информация появляется после вскрытия и внутреннего осмотра узлов и агрегатов и при производстве всех испытаний и измерений.

В связи с этим может возникнуть потребность в дополнительном количестве рабочих, материалов, запасных частей, механизмов и приспособлений. В ряде случаев новые объемы работ настолько значительны и серьезны, что это приводит к необходимости пересмотра всей ранее разработанной технологии ремонта. Однако при всех обстоятельствах предварительно установленный графиком срок окончания ремонта изменяется лишь в исключительных случаях.

2. Капитальный ремонт энергооборудования имеет многочисленные технологические связи и зависимости между различными работами в пределах узла, между узлами каждого агрегата, между агрегатами в пределах энергоблока.

С увеличением единичной мощности агрегатов, развитием и совершенствованием техники испытаний и исследований количество взаимных технологических связей увеличивается, а их характер становится сложнее.

С другой стороны специфичность, сложность и многообразие выполняемых работ неизбежно привели к высокому уровню специализации ремонтного персонала и к образованию значительного числа специализированных производственных организаций, между которыми возникают дополнительные организационные связи. Все это создает необходимость в организации такой системы управления ремонтными процессами, которая обеспечивает координацию действий всех участников ремонта, подчиняет все частные задачи поставленной общей цели и оптимизирует пути ее достижения.

3. При напряженных балансах мощностей в энергосистемах для ремонта основного оборудования электростанций, как правило, устанавливаются ограниченные сроки.

В этих условиях выполнение больших и трудоемких работ может быть обеспечено только путем концентрация труда и численности ремонтного персонала. Так, на ремонте крупных энергоблоков участвует от 300 до 700 работников разных организаций, выполняющих работы в различном режиме сменности.

Организационная система с таким количеством участников может быть отнесена к большим системам.

4. Все ремонтные процессы отличаются своей нестандартностью. Каждый очередной капитальный ремонт энергетического агрегата отличается от ранее произведенных ремонтов таких же агрегатов объемами и условиями производства работ, применением усовершенствованных конструкций или улучшенных по качеству деталей заводского изготовления.

5. Различные ограничения в ресурсах, особенно в количестве персонала, известны до начала ремонтов и могут быть учтены в процессе предварительного планирования. Однако в процессе ремонтов в связи с возможной временной переброской части рабочих на выполнение других внеочередных работ (на действующем оборудовании) возникают ситуации, требующие новых рациональных и продуманных решений, обеспечивающих выполнение основной задачи.

Таким образом, капитальный ремонт энергетического оборудования электростанций представляет собой сложную динамическую и вероятностную организационную систему, функционирующую в условиях большого количества ограничений с жестко детерминированными сроками.

10.2. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТНЫМИ РАБОТАМИ

Каждый исполнитель, перед которым возникает необходимость выполнить какие-либо работы, разрабатывает план этих работ, мысленно воспроизводит процесс предстоящих работ, оценивает их сложность, трудоемкость, длительность, очередность выполнения и потребность в инструментах и материалах.

Качество такого простейшего планирования зависит от квалификации и опытности исполнителя работ, а также от полноты информации о предстоящих действиях.

С началом работ исполнитель, как правило, получает дополнительную информацию, углубляющую и, частично, корректирующую предварительный план. В дальнейшем приходится неоднократно корректировать план работ, так как всегда возникает ряд обстоятельств, учесть которые заранее было невозможно.

В простейшем случае исполнитель работ, получив распоряжение на выполнение работ индивидуально либо в составе коллектива работающих, которыми он руководит, обеспечивает выполнение задания без текущего руководства со стороны вышестоящих организаторов производства. Процесс производства работ без внешнего управления может быть назван самоуправляемым.

Самоуправление представляет собой процесс непрерывного оперативного планирования и руководства по реализации планов, направленных на достижение намеченной цели и осуществляемых непосредственным исполнителем работ, самоуправление не исключает возможности контроля со стороны старших руководителей, но этот контроль ограничивается лишь получением информации и поэтому не оказывает существенного влияния на ход работ.

Совершенно ясно, что такие методы планирования и управления могут применяться только для несложных комплексов работ при ремонтах энергетического оборудования. Для более сложных комплексов работ, выполняемых значительным количеством специализированного персонала, оперативный план должен быть более совершенным, и ему следует придавать удобную для составления и пользования форму. Держать все «в уме», как это принято говорить, теперь не в состояния даже самый опытный руководитель.

Специализация персонала исключает возможность организации самоуправляемых комплексов работ, так как приводит к необходимости координирования действий всех исполнителей с тем, чтобы обеспечить непрерывность и отсутствие простоев на всех участках работ.

В связи с этим процессы ремонта энергетического оборудования нуждаются в организации управления ими не в меньшей степени, чем какие-либо другие производственные процессы, по отношению к которым необходимость оперативного управления уже давно признана и узаконена;

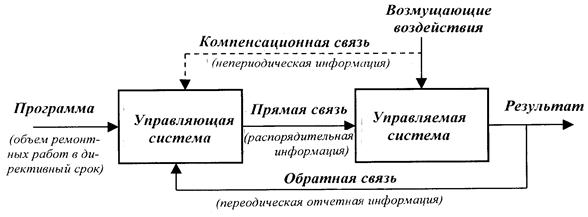

Принципиальная схема организации управления капитальными ремонтами энергетического оборудования показана на рис. 1.1.

Под управляемой системой следует понимать совокупность всех организаций, производственных подразделений и служб, объединенных для совместного производства капитального ремонта определенного энергооборудования в условиях систематически возникающих возмущающих воздействий, к которым можно отнести все, что не было предусмотрено планом и приводит ремонтную систему к отклонениям от плановых действий и сроков, что отражается на результатах ее работы. Этой системой управляет организация, несущая ответственность за своевременное и качественное производство ремонта и называемая управляющей.

Управляющая система, получая регулярную периодическую отчетную информацию от управляемой системы по каналу обратной связи о результатах работы и о причинах отклонений от плана, а, также пользуясь непериодической информацией о различных внешних мешающих воздействиях по так называемой компенсационной связи (эта информация в некоторых случаях поступает в управляющую систему раньше, чем в управляемую), корректирует план в направлении обеспечения конечной цели заданной программы. Разработанная на этой основе распорядительная информация направляется управляемой системе по каналу прямой связи. Регулярная, периодически передаваемая распорядительная информация направлена на преодоление всех затруднений и восстановление равновесия в деятельности управляемой системы, нарушаемого различными возмущениями.

Рис.10.1.Принципиальная схема организации централизованного

Источник