Подсадка и балластировка газопровода

7.4.1 Ремонт размытых и провисающих участков газопроводов подсадкой, балластировка оголенных, всплывших и выпучившихся участков, а также балластировка вновь прокладываемых взамен демонтируемых производится в соответствии с требованиями СТП 8828-161-01 [20], ВСН 39-1.9-003-98 [21] и настоящего стандарта.

7.4.2 Способы подсадки и балластировки определяются проектом на капитальный ремонт газопровода исходя из конкретных грунтовых условий, расчетных нагрузок, наличия местных строительных материалов и соответствующего технико-экономического обоснования.

7.4.3 В зависимости от фактического состояния газопровода работы по подсадке и балластировке могут предусматривать:

— опуск (дозаглубление) и пригрузку незабалластированных ранее участков трубопровода;

— восстановление нарушенной балластировки;

— дополнительную балластировку участков трубопроводов.

7.4.4 Капитальный ремонт ЛЧМГ на размытых и провисающих участках, пересекающих МВП, может осуществляться путем подсадки газопровода на проектные отметки.

7.4.5 Инженерная подготовка участка подсадки газопровода и выполнение земляных работ проводятся в меженный период горизонта вод в соответствии с требованиями СНиП III-42-80* [1], «Правил безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов» [22] и настоящего стандарта.

7.4.6 Через определенные расстояния по длине газопровода с шагом lОП оставляются опорные перемычки. Величина шага определяется прочностью трубы при изгибе:

где W — момент сопротивления сечения трубы, м 3 ;

σТ — предел текучести металла трубы, МПа;

qТР — вес 1 п.м. трубопровода, Н/м;

KН — коэффициент надежности, принимаемый по СНиП 2.05.06-85* [6].

7.4.7 Засыпка траншеи одноковшовым экскаватором начинается с русловой части вверх по уклонам, окончательная засыпка производится бульдозером.

7.4.8 При всплытии газопровода на периодически обводняемых участках трассы, примыкающих к водной преграде, подсадка газопровода выполняется одновременно в русле МВП и на всплывшем участке.

7.4.9 Для предотвращения повреждений изоляционного покрытия газопровода от воздействия утяжелителей различных типов следует использовать защитные материалы и конструкции, допущенные к применению в ОАО «Газпром» в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-046.

7.5.1 При ремонте подземных газопроводов, сооруженных в условиях обводненной и заболоченной местности, а также на переходах через болота выполняются работы по осушению траншеи (водопонижение).

7.5.2 В зависимости от категории местности и характера выполняемых ремонтных работ освобождение траншеи от воды может быть обеспечено следующими способами:

— путем отвода поверхностных и грунтовых вод при помощи водосборных или водоотводных канав в пониженные участки рельефа местности;

— посредством водоотлива воды из траншеи на ограниченном участке при помощи насосных агрегатов;

— при помощи водопонижающих систем, использующих легкие иглофильтровые установки;

— путем устройства защитных шпунтовых ограждений с последующей откачкой воды из разрабатываемого котлована (участка траншеи).

7.5.3 При необходимости проведения оперативных ремонтов, связанных с кратковременными отключениями газопровода, а также в случаях, когда коэффициент фильтрации водонасыщенных песчаных грунтов превышает 1,0-2,0 м/сутки и водоотлив с помощью насосных агрегатов практически затруднен, осушение ограниченного участка траншеи протяженностью до 100 м или котлованов осуществляется при помощи легких иглофильтровых установок, обеспечивающих понижение уровня грунтовых вод до 4-5 м.

7.5.4 Погружение легких иглофильтров в грунт осуществляется преимущественно гидравлическим способом. При пересечении трудноразмываемых пород предусматривается бурение скважин.

7.5.5 При использовании иглофильтровых систем для работы в условиях отрицательных температур воздуха предусматривается утепление трубопровода и насосных станций.

7.5.6 При уровнях грунтовых вод свыше дневной поверхности на участке, требующем водопонижения, поверхность последнего повышается путем устройства подсыпки или защищается от поверхностных стоков защитной дамбой.

7.5.7 Для осушения участка траншеи или котлована могут быть использованы защитные шпунтовые ограждения. Данный способ осушения территории может быть использован при возможности создания замкнутого контура шпунтовой стенки, например при переукладке газопровода в новую траншею или при размещении нового кранового узла и т.д.

75.8 Способы осушения обводненных траншей и котлованов, расчетные характеристики и методы производства работ при проведении ремонта (реконструкции) газопроводов должны отвечать требованиям проекта, действующих нормативных документов, разработанных технологических карт, а также СНиП 2.06.15-85 [23], СНиП 2.06.14-85 [24], СНиП 3.02.01-87 [25].

7.6 Монтаж «катушек» и установка компенсаторов при ликвидации арок

7.6.1 В местах образования арок и провисов при капитальном ремонте газопроводов производится монтаж «катушек» и компенсаторов. Монтаж «катушки» применяется также для замены участка трубопровода, имеющего локальные дефекты, не подлежащие ремонту.

7.6.2 Монтаж «катушек» и компенсаторов производится в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* [6], РД 558-97 [9] и настоящего стандарта.

На многониточных системах при выборе места и положения компенсатора соблюдаются минимальные расстояния после установки компенсатора до ближайшей параллельной нитки в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* [6].

7.6.3 Особенностью технологии монтажа «катушек» и компенсаторов в условиях болот является необходимость подъема и выноса трубопровода на поверхность специально подготовленной ремонтно-строительной полосы для производства сварочно-монтажных работ. Если это требование невыполнимо, работы по врезке выполняются над проектной осью трубопровода, при этом осуществляется принудительный водоотлив из траншеи или монтажного котлована.

7.6.4 Последовательность работ по монтажу П-образного компенсатора в условиях болот приведена в приложении Ж.

Источник

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция определяет основные положения по проектированию, организации и проведению работ на переходах через естественные и искусственные препятствия (реки и водоемы шириной по зеркалу воды в межень от 10 до 1000 м) при дозаглубления частично или полностью размытого или провисшего трубопровода со сроком эксплуатации менее 25 лет для обеспечения его дальнейшей надежной эксплуатации.

1.2. Инструкция разработана на основании опыта строительства, эксплуатации и ремонта подводных трубопроводов, действующей нормативно-технической документации (НТД) при строительстве, техническом обслуживании и ремонте нефтепроводов и предусматривает использование оборудования, механизмов, средств контроля, материалов и приспособлений, выпускаемых серийно.

1.3. Необходимость проведения капитального ремонта по данной технологии определяется на основании результатов обследования планово-высотного положения, технического состояния ППН и технико-экономического обоснования.

1.4. Гидрологические изыскания, определение планово-высотного положения и оценка технического состояния ППН производятся специализированными организациями (СУПЛАВ, трест «Подводтрубопровод») в соответствии с нормативно-техническими документами [13, 14, 27, 28].

1.5. Проведение капитального ремонта методом подсадки рекомендуется при размывах и провисах в береговой и приурезной частях ППН, при размывах и провисах на значительной части русла, которые возникли в результате искусственных изменений гидрологических условий, ошибочного прогноза переформирований русла или послеукладочного перемещения трубопровода к естественной поверхности, а также ошибок строительства для всех сортаментов труб, применяемых в Миннефтепроме.

Проведение капитального ремонта подводных переходов трубопроводов рекомендуется в меженный период.

1.6. Проведение капитального ремонта ППН методом подсадки не допускается при наличии на переходе кривых вставок, а также дефектов трубы (гофры, каверны, вмятины, риски, задиры и т.д.) значительных нарушений изоляции, недопустимых радиусов изгиба.

1.7. При разработке рабочего проекта на КР ППН методом подсадки проектирующей организацией обязательно проведение расчета напряженного состояния ППН по «Методике расчета напряженного состояния нефтепроводов с подсадкой», входящей в состав данного РД, по результатам которого определяется способ и технология подсадки.

1.8. При капитальном ремонте подводного перехода методом подсадки необходимость замещения нефти водой с промывкой 5-и кратным объемом воды, а также отсечение трубопровода решается отдельно в каждом конкретном случае.

1.9. Предремонтное обследование ППН производится в тот же меженный период, что и ремонт, с исключением между обследованием и ремонтом как естественных, так и вызванных деятельностью человека изменений планово-высотного положения и технического состояния ППН.

Изменение планово-высотного положения и технического состояния ППН в отличие от принятого исходным при расчете напряженного состояния трубопровода требует нового расчета и последующей проверки соответствия рабочего проекта и ППР.

1.10. Все виды работ по проведению капитального ремонта методом подсадки осуществляются в соответствии с действующими СНиП и НТД при строительстве магистральных нефтепроводов.

1.11. Все технические мероприятия по подготовке и проведению капитального ремонта нефтепроводов, не оговоренные в настоящей инструкции, должны осуществляться с соблюдением требований соответствующих разделов НТД [7, 8, 15, 23].

1.12. Контроль качества и приемку отдельных видов работ с оформлением необходимой документации [2, 9] осуществляет заказчик (УМН) с привлечением, в необходимых случаях, специализированного управления пуско-наладочных работ (СУПНР) или треста «Подводтрубопровод».

1.13. Ответственность за подготовку и сдачу нефтепровода к проведению капитального ремонта несет руководящий инженерно-технический работник, назначенный соответствующим приказом УМН.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

2.1. Организационно-техническая подготовка капитального ремонта включает организационно-подготовительные и подготовительные работы.

2.2. Организационно-подготовительные работы, выполняемые заказчиком, включают в себя:

подготовку уточненного профиля подводного перехода нефтепровода и рядом лежащих коммуникаций на основании материалов изыскания, с обоснованием причины оголения и провисания трубопровода;

подготовку уточненного ситуационного плана зоны производства работ на основании материалов изысканий со всеми подземными коммуникациями;

оформление документов по отводу земель с согласованием условий рекультивации;

подготовку перехода нефтепровода к проведению ремонтных работ, обследование дорог, мостов для выяснения возможности перебазировки машин и механизмов;

задание на проектирование капитального ремонта, которое составляется заказчиком с участием проектной организации на основании планов капитального ремонта и материалов обследования технического состояния ППН.

Содержание и типовая форма задания на проектирование капитального ремонта указаны в [8].

Задание на проектирование КР согласовывается заказчиком со строительной организацией-подрядчиком и утверждается в порядке, установленном [3].

2.3. Организационно-подготовительные работы, выполняемые подрядными организациями, включают в себя:

составление и утверждение проектной организацией рабочего проекта на капитальный ремонт;

составление и утверждение РСУ или трестом «Подводтрубопровод» проекта производства работ на капитальный ремонт и согласование его с заказчиком.

2.4. При капитальном ремонте перехода нефтепровода применяется одностадийное проектирование — рабочий проект. Состав рабочего проекта определяется согласно [8].

2.5. При разработке рабочего проекта необходимо предусматривать рациональное использование и рекультивацию земель, руководствуясь требованиями отраслевого стандарта [12]; также необходимо учесть вопросы сохранности и восстановления близлежащих коммуникаций и коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре с ППН.

В рабочий проект должен быть включен раздел, предусматривающий мероприятия по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха от загрязнений и пожарной безопасности при капительном ремонте нефтепровода.

2.6. Основным документом по организации и проведению ремонтных работ является проект производства работ на капитальный ремонт подводного перехода нефтепровода [3, 8, 9], которой разрабатывает и согласовывает с заказчиком РСУ или другая специализированная организация (трест «Подводтрубопровод»).

Проект производства работы составляется, согласовывается и утверждается в установленном порядке не позднее, чем за два месяца до начала основных работ и передается для ознакомления непосредственным исполнителям.

2.7. Подготовительные работы включают в себя:

сдачу перехода нефтепровода в натуре заказчиком производителю работ с оформлением акта передачи;

оборудование пунктов погрузки и выгрузки;

перебазировка ремонтной колонны к месту работы;

организацию пунктов хранения горюче-смазочных материалов;

строительство временных складов для хранения материалов и оборудования;

размещение и обустройство полевого городка;

устройство подъездных путей (при необходимости);

оборудование пунктов технического обслуживания машин и механизмов;

создание системы диспетчерской связи.

2.8. Производство ремонтных работ разрешается начинать после завершения организационных мероприятий и подготовительных работ и получения письменного разрешения от руководства РУМН (УМН) на производство работ (наряд-допуск на ведение работ).

Перед началом ремонтных работ необходимо поставить в известность местные органы Госпожарнадзора или ведомственную пожарную охрану о сроках проведения работ по капитальному ремонту перехода нефтепровода, необходимо также поставить в известность органы Рыбнадзора и охраны вод, владельцев рядом лежащих коммуникаций, а для судоходных рек — технический участок пути.

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ подводных трубопроводов при капитальном РЕМОНТЕ МЕТОДОМ ПОДСАДКИ

Методика устанавливает порядок расчета напряженного состояния прямолинейных или упругоискривленных участков трубопроводов при ремонте методом подсадки (дополнительного заглубления), пролегающих на переходах через естественные или искусственные препятствия (реки и ).

Нагрузки и воздействия, действующие на трубопровод, коэффициенты перегрузок принимаются согласно [1].

Расчет прочности выполняется при условии равнопрочности стыков и отсутствия коррозионных дефектов, снижающих несущую способность трубопровода.

В зависимости от результатов расчета назначаются технологические параметры процесса:

длина вскрываемого участка;

глубина подсадки за один проход трубозаглубительной техники;

количество циклов заглубления;

участок рационального начала ведения работ.

При определении изгибающих моментов и напряжений трубопровод принимается за упругий стержень (прямолинейный и упругоискривленный), поперечное сечение которого в нагруженном состоянии остается плоским и сохраняет свою круглую форму.

Максимальные суммарные продольные напряжения определяются от расчетных нагрузок и воздействий.

При определении расчетных нагрузок и воздействий необходимо учесть следующие параметры трубопровода:

нормативный вес 1 п.м. трубопровода назначается согласно справочным данным ( q тр );

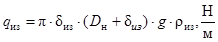

нормативный вес 1 м изоляционного покрытия трубопровода определяется по формуле:

где d из — толщина изоляционного покрытия, м;

r из — плотность изоляционного покрытии, кг/м 3 ;

D н — наружный диаметр трубопровода, мм;

g — ускорение силы тяжести, м/с 2 ;

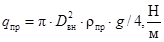

нормативный вес транспортируемого продукта определяется по формуле:

При наличии балластировки она учитывается как распределенная или сосредоточенная нагрузка, в зависимости от типа балластировки;

выталкивающая сила воды на трубопровод учитывается как результирующая распределенная нагрузка, интенсивность которой равна разнице веса трубы на поверхности и в воде (3).

Основное сочетание расчетных нагрузок и воздействий устанавливается исходя из физически реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок и воздействий.

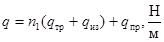

В общем случае

где п1 и п2 — коэффициенты перегрузки согласно [1];

q Æ — вес трубы в воде.

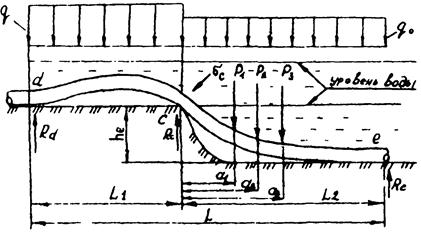

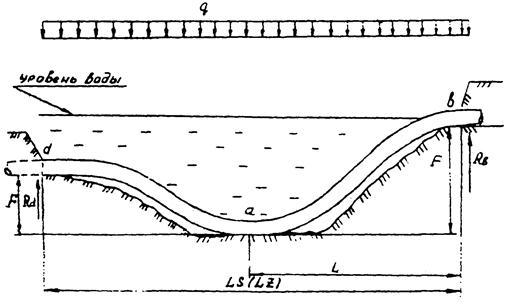

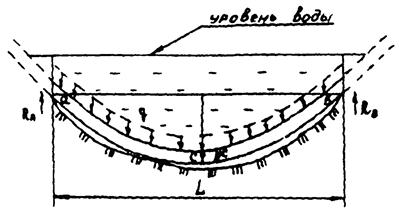

В процессе ведения работ по дополнительному заглублению возможны положения трубопровода, приведенные на рис. 3.1, 3.2, 3.3.

Выбор расчетных схем определен рекомендациями треста «Подводтрубопровод» и разработками Гипроречтранса.

При расчете подводного трубопровода по первой расчетной схеме, приведенной на рис. 3.1, за неизвестное принимается угол поворота опорного сечения С. Значение изгибающих моментов определяется методом перемещений согласно табл. 10 [3].

Условие правильности расчетов: MD = Ø , МС = МС1, МЕ = Ø . Для расчета на прочность трубопровода, заглубляемого по расчетной схеме рис. 3.1, используется программа расчета «подводный трубопровод I», приведенная в Приложении 1. В табл. 3.1 приведены обозначения основных переменных указанной программы. Исходные данные для программы «подводный трубопровод I »:

PRIZN, HE, G, G Ø , E, I, R2, КУ, СБ, DIA

где

Если PRIZN = 0 — рассчитывается сухопутный участок, q = q Æ , где q — вес трубы на поверхности (с учетом всех факторов);

если PRIZN = 1 — рассчитывается участок трубопровода, частично находящийся в воде, при этом q ≠ q Æ .

q — вес трубы на поверхности, q Æ — вес трубы под водой (с учетом всех факторов);

если PRIZN = 2 — рассчитывается подводный участок трубопровода, q = q Æ , где q — вес трубопровода под водой;

НЕ, G, G Ø — приведены на рис. 3.1.;

E — модуль упругости 1-го рода;

I — осевой момент инерции;

R2 — расчётное сопротивление растяжению согласно [1];

DIA — диаметр трубопровода.

В программе предусмотрена возможность расчета подводного перехода при ремонте с использованием плавучих средств или пригрузов. В этом случае необходимо учесть P1, P2, Р3 и места иx положения — A1, А2, A3. В разработанной программе P1, Р2, Р3, A 1, A2, A 3 = Const .

Первая расчетная схема

Вторая расчетная схема

Третья расчетная схема

Обозначения основных переменных в программе «Подводный трубопровод I »

Источник