- Как выбрать паяльную станцию?

- Что важно знать при выборе паяльной станции

- Керамический нагреватель или нихромовый?

- Устройство нихромового нагревателя.

- Как делают качественные керамические нагреватели?

- Как определить, что перед вами: керамика или нихром?

- Контроль температуры жала (термостатирование).

- Мощность паяльной станции.

- Сменные жала.

- Защита от статического электричества.

- Ремонтопригодность.

- Ремонт паяльной станции SOLDERING STATION CT-932

Как выбрать паяльную станцию?

Что важно знать при выборе паяльной станции

Освоив пайку обычным паяльником с медным жалом, начинающий любитель электроники задумывается о покупке более современного оборудования – паяльной станции.

Как выбрать? Ведь выбор просто поражает. Я расскажу, по каким критериям я сам выбирал себе станцию хобби-класса.

Керамический нагреватель или нихромовый?

Если погулять по интернет-магазинам и почитать описания к паяльным станциям, то можно заметить, что у многих указан тип нагревательного элемента — керамический. Но это не совсем корректно. Как ни странно, но и качественные керамические (японские типа Hakko-1321) и нихромовые нагреватели (тайваньские) подходят под это описание. У нихромовых спираль тоже запечатана в керамику, но в отличие от нагревателей Hakko-1321, устройство и характеристики у них совсем другие.

Устройство нихромового нагревателя.

Нихромовый нагреватель изготавливается так. Берётся стержень из керамики, на него наматывается спираль из высокоомного нихромового провода ближе к концу опорного стержня. Ширина намотки около 2 см. Также в опорный стержень запрессована термопара — она находится на торце опорного стержня. Затем всю эту конструкцию также запечатывают в керамику. Получается керамический нагреватель из нихрома с термопарой. На таких обычно есть надпись TAIWAN (Тайвань).

Недостатки:

Разогревается несколько минут;

При интенсивной эксплуатации нихромовый нагреватель перегорает в среднем за полгода. В случае если вы паяете не часто, то паяльник с нихромовым нагревателем может прослужить и 4, и 5 лет.

Использование термопары в качестве датчика температуры снижает точность настройки температуры жала.

Нихромовые нагреватели стоят в таких паяльных станциях, как Lukey 702, Lukey 898, Lukey 852D+FAN. Плюсом этих станций является то, что они цифровые.

Как делают качественные керамические нагреватели?

Качественный керамический нагреватель состоит из опорного стержня, на который наносится тонкий слой резистивного вещества и тонкоплёночный терморезистор. Далее всё это запекается в керамическую оболочку при высокой температуре. Поверхность нагревателя получается гладкой на ощупь, а на просвет виден витиеватый узор — тонкоплёночный слой нагревателя и терморезистора.

Недостатки:

Чувствителен к температурному перекосу (это когда неравномерно нагревается);

При образовании трещин выходит из строя;

Стоит дороже, чем нихромовый нагреватель (в 2 — 4 раза);

Насколько я знаю, качественные японские нагреватели HAKKO 1321 стоят в паяльных станциях Lukey 936D (у самого такая), Lukey 936+, Lukey 936D+, Lukey 852D+, Lukey 868, Lukey 853, Lukey 853D. Перед покупкой лучше проверить! О том, как это сделать, читайте далее.

Чем лучше нихрома?

Одним из неоспоримых преимуществ керамических нагревателей я считаю быстрый нагрев при включении – несколько секунд! На деле 10 – 30 секунд и уже можно паять. Для тех, кто паял ранее только обычным ЭПСНом – это шок

По сравнению с нихромовыми нагревателями обладает большим временем эксплуатации;

Прецизионный терморезистор более точно измеряет температуру жала;

Высокая мощность и хорошая теплоотдача.

Незнающему человеку отличить качественный керамический нагреватель от нихромового довольно сложно. Внешне они выглядят одинаково, так как их основа — керамика.

Как определить, что перед вами: керамика или нихром?

У нагревателя со спиралью из нихрома на торце своеобразная «капелька» – он как бы закруглённый.

У керамического же нагревателя на торце есть характерная «ступенька». В керамических нагревателях также встроен прецизионный тонкоплёночный терморезистор — датчик температуры. Узор в керамике от термодатчика и нагревателя виден даже невооружённым глазом. Вот взгляните.

Чтобы убедиться полностью – включите паяльник и оцените скорость нагрева жала. Если долго разогревается, то это нихром.

В своей Lukey 936D я обнаружил керамический нагреватель HAKKO 1321 (А1321) – на нагревателе соответствующая надпись.

Ещё когда выбирал её в магазине, обратил на это внимание. А вот у более дешёвой Lukey 936A (она без цифрового индикатора) я обнаружил нихромовый нагреватель с каплей на торце и надписью TAIWAN (Тайвань). Поэтому её покупать не стал. Жутко не люблю, когда паяльник долго разогревается

У станции Lukey 936+ (не А) уже керамический нагреватель Hakko-1321, а не нихром. Маленькое такое различие в названии, а какая разница в цене и качестве.

А вот уже нагревательный элемент паяльной станции A-BF GS90D на 90 Вт. Он также керамический, со ступенькой.

Если приглядеться, то на корпусе можно обнаружить надпись А1329 DC и «узоры».

Выглядит эта паяльная станция как обычный паяльник без отдельного блока. Несмотря на это, этот паяльник – настоящая термостатированная паяльная станция. Правда, без гальванической развязки — трансформатора в ней, естественно, нет 🙂

Контроль температуры жала (термостатирование).

Хорошая паяльная станция имеет нагреватель с температурным датчиком и посредством обратной связи поддерживает заданную оператором температуру жала. Если расковырять паяльник от той же Lukey 936D, то можно обнаружить, что керамический нагреватель имеет 4 вывода, два красных идут на спираль нагревателя, а два синих вывода идут от тонкоплёночного терморезистора.

Померив сопротивление на парах этих выводов, я получил следующие данные (комнатная t 0 ):

Нагреватель — 3,3 Ω (Ом);

Терморезистор — 50

Вывод: да, это настоящая керамика

Откровенные подделки имеют нагреватель с 2 выводами. Вот простейший паяльник без термостабилизации.

В цифровых паяльных станциях контроль температуры осуществляется микроконтроллером. Сигнал с термодатчика в нагревателе оцифровывается и сравнивается с тем значением, которое задал оператор. Плюс цифрового управления — точность. Все цифровые паяльные станции имеют кнопки для установки температуры. Реже — энкодер. Например, Lukey 702 имеет нихромовый нагреватель, но цифровое управление. Поэтому и заслужила уважение среди радиолюбителей.

В аналоговых паяльных станциях для поддержания заданной температуры используется компаратор, например, на базе микросхемы LM358 (HA17358), а в качестве задатчика температуры используется обычный переменный резистор. К таким станциям относится Lukey 936D. Разбирал лично и убедился в этом.

Аналоговый контроль температуры хуже, так как дополнительную ошибку вносят механические элементы (переменный резистор), сопротивление контактов термодатчика, контактов разъёма, изменение параметров элементов. Некоторые модели аналоговых станций требуют калибровки перед использованием.

Стоит различать регулировку мощности и термостабилизацию. Возможно, кто-то уже делал так называемый регулятор температуры жала паяльника. Простейшие его схемы просто уменьшают мощность, подаваемую на нагреватель паяльника, и не имеют обратной связи по температуре. Благодаря снижению мощности можно снизить и температуру жала.

Применялись такие приставки в основном для электрических паяльников с медным жалом. При простое, жало такого паяльника сильно нагревается и выгорает. Чтобы как-то уменьшить такой эффект и применялась регулировка по мощности. Если сильно уменьшить мощность, то теплоёмкости жала может не хватить и припой будет залипать. Пайка будет затруднена.

Паяльники с термостабилизацией отслеживают именно температуру жала (обратная связь). Остыло — побольше мощности, перегрелось — меньше.

Мощность паяльной станции.

Весьма важный параметр. Для начала нужно представлять, зачем нужна паяльная станция. Можно ведь и вёдра паять:). Для пайки радиоэлектронных компонентов достаточно паяльной станции на 40-60W, но лучше иметь и помощнее. Для себя, кроме Lukey 936D (нагреватель А1321 на 50W, 24V), я приобрёл ещё и A-BF GS90D (нагреватель А1329 на 90W, 220V). Хотел на 110 Вт купить – модель A-BF GS110D, но для неё желательны жала 900L, хотя подходят и 900M.

Как видим, у обеих станций нагревательные элементы на разное рабочее напряжение. У 936-ой низковольтный (24V), а у A-BF GS90D — высоковольтный (220V). Если безопасность на первом месте, то лучше использовать паяльную станцию с низковольтным нагревателем. Так, например, насколько мне известно, ранее в детских кружках радиолюбителей запрещалось использовать паяльники на 220V, допускалось паять только низковольтными на 36V.

Также при ремонте чувствительной аппаратуры, например, мобилок, лучше использовать станцию с низковольтным паяльником. Тут тебе и гальваническая развязка от электросети через трансформатор, и заземление жала. Убить статикой элемент будет крайне трудно.

Сменные жала.

Выбирая паяльную станцию, стоит подумать о том, насколько доступны сменные жала для данной модели паяльника. Самые распространённые — это жала серии 900M. Вот они на фото.

Советую прикупить хотя бы ещё одно жало для паяльной станции. Родное жало, как правило, не ходовое – конусообразной формы.

Если не собираетесь дымить паяльником каждый день, то можно купить медные жала 900M. Они намного дешевле, но довольно быстро «выгорают». Медь со временем растворяется в припое и, максимум, что можно сделать с жалом – это заточить его напильником. Можно на пробу взять медные жала разных профилей и поработать ими. Если каким-то работать очень понравится, то уже потом купить качественное, невыгораемое жало.

Защита от статического электричества.

Наверное, уже видели такую надпись – ESD SAFE. Обычный электрический паяльник не имеет защиты от статического электричества и электрического разряда. Кроме того, медный стержень отлично передаёт все электромагнитные всплески из электросети на паяемый элемент, ведь нихромовая спираль — это, по сути, катушка индуктивности.

В паяльных станциях суть ESD SAFE сводится к следующему. Штуцер, который фиксирует печатную плату с нагревателем и втулку, которая контактирует со сменным жалом, заземляют — подключают к третьему, заземляющему выводу сетевой вилки. В этом не трудно убедиться, если замерить сопротивление от жала до третьего вывода вилки.

Беда в том, что не в каждом доме смонтирована электропроводка с заземлением. Так что имейте это в виду, если впредь будете работать с особо капризными электронными компонентами.

Также в качестве защитного «экрана» от электромагнитных импульсов выступает и керамический нагреватель. Керамика — отличный изолятор.

Ремонтопригодность.

Это качество можно оспорить, так как сейчас цена паяльных станций хобби-уровня невелика и вряд ли кто-то станет ремонтировать неисправную. Но всё же. Основная рабочая деталь паяльных станций – это нагревательный элемент. Он легко меняется, если родной вышел из строя. С обычными паяльниками такого трюка не пройдёт, так как если сгорела нагревательная спираль, то такой паяльник можно смело выбрасывать.

Источник

Ремонт паяльной станции SOLDERING STATION CT-932

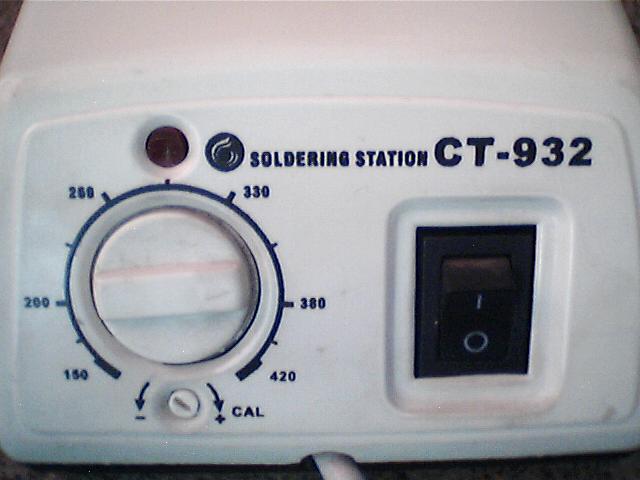

Попросили отремонтировать паяльную станцию SOLDERING STATION CT-932. Производитель неизвестен, на донышке есть наклейка BI8011300629. Внешний вид показан на рис.1, рис.2, рис.3.

На передней панели справа находится сетевой переключатель (рис.4), слева посредине – регулятор температуры жала паяльника. Ниже него есть ещё один маленький «подстроечный» регулятор CAL, а выше – светодиод, индицирующий режим нагрева паяльника.

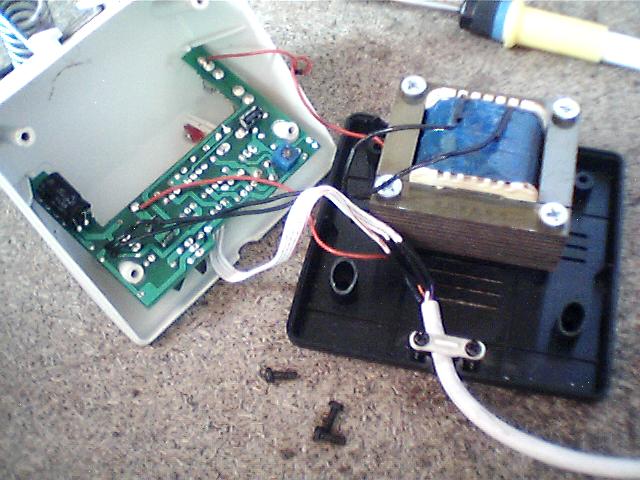

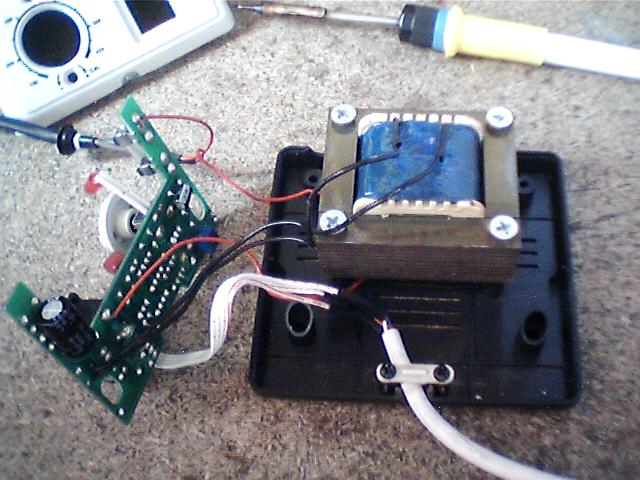

Если открутить 4 винта на донышке, корпус разбирается на две части (рис.5). Плата электроники легко вынимается (рис.6), она крепится в корпусе без винтов, простым надеванием на две пластиковые стойки.

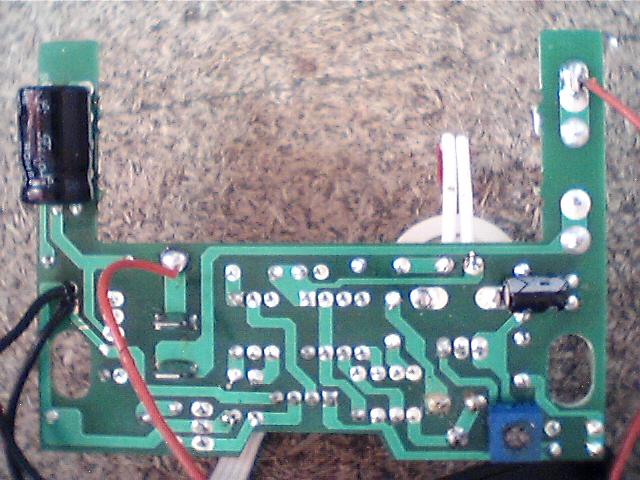

На рисунке 7 видно, что к плате со стороны печати подходят четыре одиночных проводника – 2 красных (это сетевое напряжение, идущее через предохранитель и выключатель) и два чёрных (переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора). На фото печатной платы со стороны деталей (рис.8) в центре внизу виден белый разъём с четырьмя проводниками – это провод, уходящий к паяльнику.

В центре платы есть две микросхемы (рис.9) – тиристорная оптопара МОС3041 (в светлом корпусе) и операционный усилитель LM358P (в чёрном).

Судя по фото на рисунке 10, питание электронной части происходит от стабилизированного напряжения 8 В.

На плате есть ещё симистор ВТ134 (рис.11) и, скорее всего, он управляется оптопарой и через него питается нагревательный элемент паяльник.

Сам паяльник маленький и лёгкий (рис.12), его нагревающаяся часть представляет собой металлическую трубку с выступающей частью длиной 55 мм и диаметром 4 мм и на неё можно надевать жала разных видов. В торце металлической трубки видна керамическая трубка с металлической капелькой на конце – скорее всего, это спай термопары (рис.13).

Паяльник можно «прозвонить» через разъём на плате (белый четырёхвыводный, виден внизу в центре на рисунке 8). Сопротивление нагревательного элемента паяльника – 24 Ом, термопары – около 1 Ом. Между собой они не соединяются.

Ах, да, на печатной плате в нижнем левом углу (рис.14) имеется маркировка WL-054-4.

При включении паяльной станции в сеть слышно слабое гудение трансформатора. Ручки регулировочных элементов вращаются нормально, никаких хрустов, заеданий и щелчков, но паяльник не греется, светодиод не светится.

Подключение тестера к месту ввода в плату чёрные провода от трансформатора (впаяны в отверстия, обозначенные «CN1» – вверху справа на рисунке 14) показывает наличие переменного напряжения 26 В. При контроле напряжений на входе и выходе микросхемы-стабилизатора 78М08 видно, что там тоже всё нормально (+34 В на входе, +8 В на выходе).

Выпаяв симистор с оптопарой и проверив их в несложной схеме на лабораторном столе, убедился, что детали целые.

Ну, что же, придётся разбираться со схемой, т.е. срисовывать её с платы… В принципе, ничего сложного, только почему-то этот процесс всегда занимает слишком много времени – пока рассмотришь дорожки, прозвонишь, зарисуешь, проверишь, отпаяешь, измеришь…

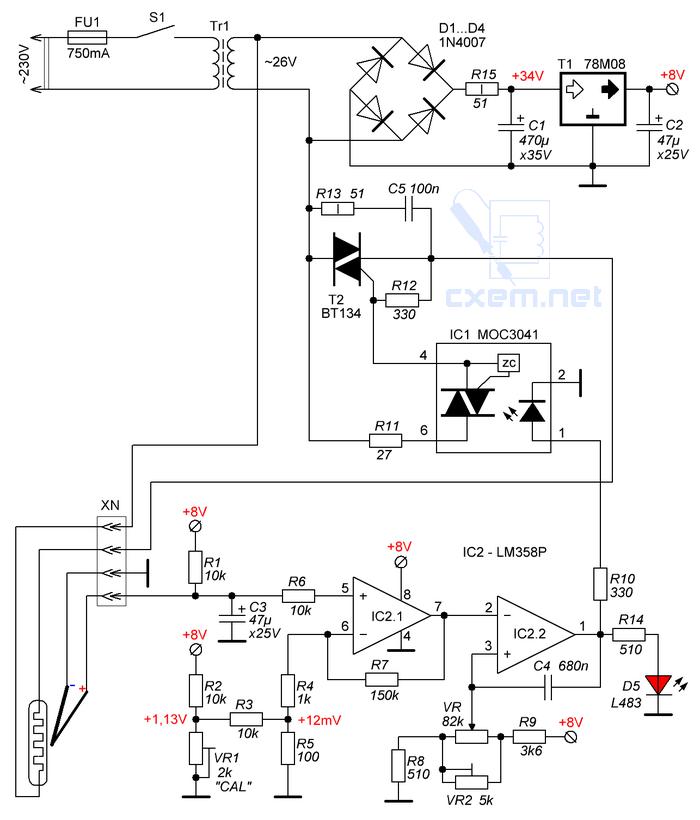

В общем, спустя некоторое время получилась схема, показанная на рисунке 15. Маркировка и нумерация элементов на ней соответствует маркировке и нумерации на плате.

Вроде, ничего сложного – напряжение 26 В выпрямляется диодным мостом D1. D4, пульсации сглаживаются конденсатором С1. Резистор R15 стоит то ли для улучшения сглаживания пульсаций, то ли для некоторого ограничения напряжения, так как микросхеме-стабилизатору 78М08 на вход можно подавать не более 35 В, а примерно столько получается при выпрямлении переменного 26 В. Хотя, так получается при подаче сетевого 230 В, а при 220 В на «вторичке» получалось бы 24-25 В.

Стабилизированным напряжением +8 В питается микросхема LM358P, содержащая в одном корпусе два операционных усилителя. На первом из них (IC2.1) собран усилитель сигнала термопары. Напряжение порядка 10…50 мВ, приходящее с термопары, фильтруется от помех конденсатором С3, через резистор R6 поступает на прямой вход ОУ и усиливается им примерно в 150 раз. Так как питание ОУ однополярное, то для нормальной его работы на инверсном входе должен присутствовать некоторый положительный потенциал. В данном случае он задаётся элементами R2,VR1,R3,R5 и при максимальном сопротивлении резистора VR1 может принимать значение 12-13 мВ. И, скорее всего, это напряжение одновременно является калибровочным для какого-то значения температуры — не зря же на передней панели написано «CAL».

Далее, с выхода IC2.1 усиленный сигнал термопары поступает на инверсный вход ОУ IC2.2, выполняющий роль компаратора – пока напряжение на его инверсном входе меньше «образцового» напряжения, поданного на прямой вход, на выходе ОУ будет высокий уровень, который зажжёт светодиод в оптроне, который откроет симистор в оптроне, который, в свою очередь, заставит открыться симистор Т2 и на нагревательный элемент паяльника поступит напряжение 26 В. По мере нагревания жала паяльника напряжение ЭДС на выводах термопары будет плавно повышаться и когда оно достигнет такого уровня, что после прохождения через IC2.1 начнёт превышать «образцовое», то компаратор сработает и на его выходе появится низкое напряжение, которое закроет Т2. По мере остывания жала напряжение с термопары будет понижаться и весь цикл контроля и управления повториться.

«Образцовое» напряжение делается на элементах R8,VR,VR2 и R9 и выставляется вращением движка резистора VR – это он является регулятором температуры жала паяльника (рис.4). Сопротивление подстроечного резистора VR2 выбирается, надо полагать, во время первичной настройки схемы и обеспечивает минимальный и максимальный температурные пределы нагрева паяльника.

Конденсатор С4 – помехоподавляющий. Светодиод D5 служит индикатором режима работы компаратора (выведен на переднюю панель), резистор R14 является для него токоограничительным. Ток через светодиод оптрона ограничивается резистором R10, а R11 ограничивает ток управляющего напряжения симистора Т2. Для подавления помех, возникающих при работе симистора, стоит цепочка из R13 и C5.

Теперь, зная схему, можно поискать причину неисправности. Включив питание, щупом осциллографа «ткнулся» на 1-й вывод IC2 – низкое напряжение. На выводе 3 – высокое и при вращении резистора VR меняет свой уровень. На выводе 2 – высокое. На 5-й ножке микросхемы тоже оказалось высокое напряжение и на нижнем контакте разъёма XN тоже, а это в корне неправильно – здесь должно быть напряжение ЭДС термопары при комнатной температуре.

Оказалось, что в кабеле, идущем к паяльнику, под металлической пружиной сломан один из проводников и при его изгибе напряжение на конденсаторе С3 менялось от 0 до 8 вольт. А «правильные» измерения сопротивления термопары тестером во время предварительного внешнего осмотра, описанные выше, оказались сняты при «удачном» положении кабеля на столе и соединении этого сломанного проводника.

После отрезания куска кабеля и последующей проверки тестером нашлась ещё одна неисправность, связанная с плохой пайкой контактов выводов самой термопары – измеренное сопротивление менялось примерно от 1 до 2 Ом. Место это находится в ручке паяльника (рис.16, рис.17, рис.18, рис.19), провода в красной и голубой изоляции. Эти выводы очень плохо залуживаются – помогла только соляная кислота с растворённым в ней цинком (и то остались сомнения в качестве, но другие имеющиеся флюсы здесь вообще «не работали»).

После ремонта всех контактов и подачи питания схема всё равно не заработала. Опять пересмотрев осциллографом уровни напряжений, удалось определить, что неправильно работал элемент IC2.2 – даже без нагрузки напряжение на его выводе не превышало 2 В. После замены микросхемы на такую же и, заодно, увеличения сопротивления резистора R14 до 1 кОм, схема заработала, светодиод загорелся и паяльник начал греться.

Ещё раз были проверены все напряжения. Оказалось, что во время нагрева паяльника уровень на конденсаторе С1 падает до 25-26 В, а во время паузы поднимается до 33-34 В.

И, на всякий случай, «снял данные» с трансформатора питания – он собран на Ш-образном железе, внешние габаритные размеры 60х50х24 мм, размеры сердечника 24х20 мм (сечение 4,8 кв.см.). Каркас под обмотки имеет внешние размеры 40х40х33 мм. Сопротивление первичной обмотки около 117 Ом, вторичной – около 2 Ом. Вторичная обмотка намотана проводом диаметром около 0,5 мм.

На этом ремонт был закончен, плата поставлена на место, корпус скручен и после несколькочасового постремонтного «прогона», паяльная станция была отдана хозяину.

Источник