Технологический процесс и регулировки картофелеуборочного комбайна ККУ-2А.

Комбайн одновременно подкапывает два смежных рядка, отделяет от клубней почву, ботву и другие посторонние примеси и подает клубни в бункер. Все рабочие органы приводятся от ВОМ трактора. Комбайн состоит из следующих рабочих органов: лемехов, активных боковин, элеватора основного пруткового, комкодавителя, второго пруткового элеватора, ботвоудалителя (редкий и прижимной транспортеры в сочетании с отбойными прутками), барабана подъемного, горки, стола переборочного, транспортера загрузки бункера, транспортера примесей, бункера, передних опорных колес, ходовых колес, передаточных механизмов, площадок переборщиков и комбайнера.

Технологически процесс. При движении агрегата по полю лемеха подрезают пласт грядки двух рядков и подают его на основной элеватор. Основной элеватор рыхлит пласт, сепарирует часть почвы, а остальную массу подает на комкодавитель. При проходе массы между баллонами комкодавителя крупные почвенные комки разрушаются, и вся масса поступает на второй прутковый транспортер. На нем происходит дальнейшая сепарация и продвижение массы к подъемному барабану. Ботва с не оторванными клубнями зависает на прутках редкого транспортера ботвоудалителя. При дальнейшем продвижении ботва защемляется между прутками редкого транспортера и прижимным полотном. С помощью отбойных прутков происходит отрыв клубней от ботвы. Ботва и другие растительные примеси выносятся на убранное поле. Подъемный барабан подает клубни с остатками почвенных комков и мелких растительных примесей на полотно горки, которая разделяет массу на два потока — поток клубней и поток примесей. На переборочном столе происходит окончательное отделение клубней от примесей при помощи рабочих-переборщиков. Клубни из потока попадают на полотно транспортера загрузки бункера и далее в бункер. Примеси выносятся боковым транспортером на правую сторону убранного поля. После наполнения бункера картофель разгружается в транспорт при остановке комбайна.

Регулировки. Число колебаний элеватора (число оборотов эксцентрикого вала) регулируется вариатором в зависимости от условий уборки (просеиваемости почвы). Амплитуда встряхивания изменяется от 0 до 65 мм ее изменение осуществляется перестановкой болта в диске на ведущем валу основного элеватора. На песчаных почвах — встряхивание убирают, для чего ось головки шатуна совмещают с осью вала основного элеватора и закрепляют болтами, при этом ролики встряхивателя будут работать как поддерживающие катки. Глубина хода лемехов регулируются вращением штуцера с места комбайнера путем вертикального перемещения передних опорных колес. Баллоны комкодавителя должны иметь давление 0,1-0,15 атмосфер и окружную скорость:

нижний — 2,46 м/с, верхний — 2,81 м/с. В ботвоудалителе регулируется натяжение полотна (передвижением звездочек) и сила прижатия полотна к редкому транспортеру (рычагом). Угол наклона горки регулируется рычагом с храповым механизмом.

Дата добавления: 2015-03-07 ; просмотров: 7822 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Ремонт картофелеуборочного комбайна кку 2а

XII.4. КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А

Комбайн ККУ-2А с активными лемехами применяют для уборки картофеля на гребнистых посадках прямым комбайнированием или двухфазным способом на легких и среднесвязных почвах, не засоренных камнями.

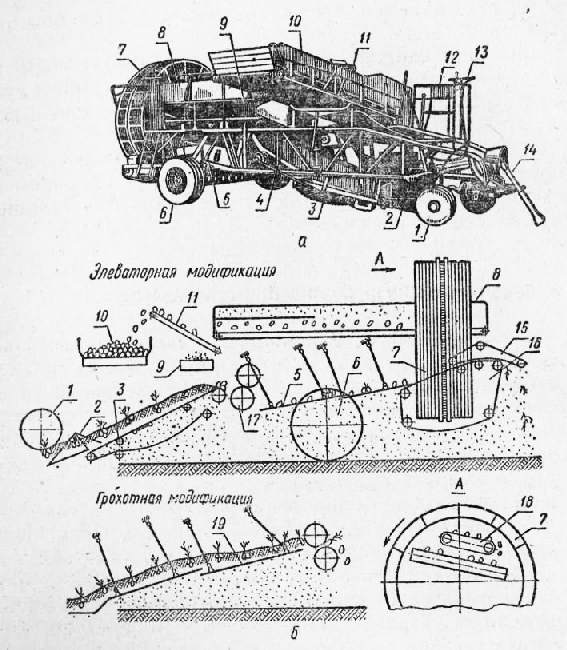

Комбайн оснащен активными лемехами 2 (рис. XII.5) с боковинами 1, двумя элеваторами, комкодавителем с баллонами 18, ботвоудалителем, барабанным транспортером 10, горкой 13, переборочным столом 9, бункером 4 и транспортерами 6 и 7. Рама комбайна в транспортном положении опирается на два ходовых колеса и навеску трактора, в рабочем — на ходовые и опорно-ко-пирующие колеса.

Активные лемеха 2 комбайна подобны лемехам копателя КСТ-1,4. Частоту колебаний лемехов в пределах 7,5. 9,2 с-1 регулируют вариатором: на легких почвах снижают, на тяжелых — повышают.

Для интенсивного крошения пласта и сепарации почвы элеватор снабжен механизмом принудительного встряхивания, состоящим из поворотной планки 23, двух роликов 24, шатуна 22 и эксцентрика 19. Амплитуду встряхивания полотна элеватора изменяют от 0 до 65 мм, поворачивая корпус кривошипа 20 относительно эксцентрика 19. Амплитуду встряхивания подбирают такой, чтобы с основного (первого) элеватора 3 сходила небольшая часть почвы, так как отсутствие почвенной прослойки на нем приводит к повышенному повреждению клубней.

Комкодавитель составлен из двух вращающихся навстречу друг другу пневматических баллонов 18, между которыми проходят клубни, почва и ботва, сходящие с элеватора 3. В камеры баллонов накачан воздух под давлением 10. 30 кПа. Окружная скорость верхнего баллона больше, чем нижнего. Поэтому баллоны не только сжимают, но и растирают комки почвы, что способствует интенсивному их разрушению и отрыву клубней от столонов. Степень разрушения почвенных комков зависит от давления в баллонах, зазора между ними и прочности комков. С увеличением содержания прочных комков в почве давление увеличивают до 30 кПа, а зазор уменьшают до 0,5. 2 мм. При меньшей прочности комков давление снижают до 10 кПа, а зазор увеличивают до

4. 6 мм, чтобы исключить повреждение клубней.

Второй элеватор 16 состоит из прутков и пассивных встряхивателей 17 в виде эллиптических звездочек, закрепленных на поворотной рамке в паре с цилиндрическими звездочками. На тяжелых почвах поворотом рамки включают эллиптические звездочки, на легких — цилиндрические.

Ботвоудалитель составлен из редкопруткового 15 и прижимного 1 транспортеров и двух отбойных прутков. Шаг расстановки прутков транспортера 15 больше, чем размеры крупных клубней,

поэтому на прутках зависают только картофельная ботва и стебли сорняков.

Рис. XII.5. Схема рабочего процесса картофелеуборочного комбайна ККУ-2А:

1 — боковина; 2 —лемех; 3 — основной (первый) элеватор; 4 — бункер; 5 — экран-гаситель; 6, 7—транспортеры; 8 — делитель; 9 — переборочный стол; 10 — барабанный транспортер; 11 — лопасть; 12 — трос; 13— горка; 14— прижимной транспортер; 15— редкопрутковый транспортер; 16— второй элеватор; 17— пассивный встряхиватель; 18— баллоны комкодавителя; 19— эксцентрик; 20— кривошип; 21 — эксцентрик; 22, 25— шатуны; 23— поворотная планка; 24— ролики; 26— прутки

Полотно прижимного транспортера прилегает нижней ветвью к рабочей (верхней) ветви редкопруткового транспортера в месте дугообразного изгиба. Ботва зажимается полотном на прутках и перемещается к выходу, а клубни, оставшиеся на столонах, отрываются отбойными прутками 26 и падают в карманы барабанного транспортера 10.

Барабанный транспортер 10 подает клубни на горку 13 и дополнительно отсеивает мелкие примеси. Поверхность барабана, образованная из каркаса и стальных тросов 12 с полиэтиленовым покрытием, представляет собой решетку. Внутри барабана установлены лопасти 11, образующие карманы. Частота вращения барабана 7 мин-1.

Горка 13, предназначенная для разделения клубней и примесей, составлена из бесконечного пальчикового полотна, установленного наклонно. Верхняя ветвь полотна движется по направлению вращения барабана. Клубни и комки овальной формы скатываются на нижнюю половину переборочного стола 9. Остатки ботвы, комья плоской формы перемещаются лентой на верхнюю часть стола 9. Качество разделения регулируют, изменяя угол наклона горки от 12 до 35°.

Переборочный стол 9 используют для отделения вручную клубней от примесей: камней, комков почвы, растительных остатков. Поверхность стола (прорезиненная лента) движется от места загрузки в сторону бункера 4. Вдоль полотна, над его серединой, установлен делитель 8, с одной стороны которого движется поток клубней, с другой — примесей. По сторонам расположены площадки для рабочих-переборщиков.

Прутковый транспортер 6, снабженный лопастями, перемещает клубни в бункер 4. Транспортер оборудован экраном-гасителем 5 из прорезиненного полотна для снижения скорости клубней при сбрасывании их в бункер 4, который образован боковыми стенками и подвижным дном, представляющим собой прорезиненную ленту транспортера. Подвижным дном бункера и откидным лотком управляет комбайнер.

Лемеха 2 комбайна ККУ-2А подкапывают пласт вместе с клубнями из двух рядков картофеля и подают его на основной (первый) элеватор 3. Элеватор рыхлит пласт, сепарирует часть почвы и подает оставшуюся массу к комкодавителю. Баллоны 18 разрушают крупные комки и сбрасывают массу на второй элеватор 16, который передвигает ворох к барабанному транспортеру 10. Ботва зависает на прутках редкопруткового транспортера 15, и при дальнейшем движении оставшиеся клубни отрываются от столонов. Ботвоудалитель сбрасывает ботву на поле.

Клубни с остатками почвы и примесей поднимаются барабанным транспортером 10 и выбрасываются на полотно горки 13, где

происходит их отделение от примесей. Рабочие-переборщики корректируют работу горки — отбирают клубни из потока примесей. Клубни транспортером 6 загружаются в бункер, а примеси транспортером 7 сбрасываются на поле. Заполненный бункер разгружают на ходу или с остановкой агрегата.

Ширина захвата комбайна 1,4 м, рабочая скорость 1,8. 2,4 км/ч, производительность 0,2. 0,42 га/ч. ККУ-2А агрегатируют с тракторами класса 1,4; 2 и 3.

Источник

Ремонт картофелеуборочного комбайна кку 2а

Общее устройство и рабочий процесс картофелеуборочного комбайна. Основная машина — комбайн ККУ -2 «Дружба» предназначена для уборки картофеля на легких и средних почвах с двух рядков с междурядьями 60, 70 и 90 см (при монтаже приспособления). В отличие от простых картофелекопателей комбайн за один проход (прямое комбайнирование) подкапывает рядки, отделяет почву и ботву и собирает чистые клубни в бункер.

Вкомбайне элеваторной модификации основные узлы и механизмы следующие: лемеха с качающимися боковинами, основной элеватор (элеваторная модификация), комкодавитель, двух-решетный грохот, ботвоудаляющее устройство, барабанный транспортер, горка, транспортер-переборщик, транспортер примесей, бункер, загрузочный транспортер, площадка комбайнера, механизмы передачи движения и управления, рама и ходовые колеса.

В комбайне грохотной модификации вместо основного пруткового элеватора установлен двух-решетный грохот, колеблющийся вместе с лемехом, как у копателя КВН -2М. Остальные рабочие органы такие же, как у комбайна элеваторной модификации.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рабочий процесс комбайна протекает следующим образом. Рядки картофеля, подкопанные лемехами, подаются на прутковый элеватор, верхняя ветвь которого совершает встряхивающие движения. На элеваторе частицы почвы просеиваются сквозь просветы прутков, а оставшаяся масса клубней ботвы и почвы пропускается между баллонами комкодавителя. В комбайне грохотной модификации первичная сепарация почвы и других примесей происходит на первом грохоте.

После дополнительного разрушения комков почвы комкодавителями клубненосная масса (клубни,.ботва, частицы почвы и другие примеси) обрабатывается на грохоте. Здесь продолжается отделение почвы и других примесей, которые проваливаются сквозь просветы решет на поверхность поля. Оставшаяся масса с грохота поступает в барабанный транспортер. При этом ботва нависает на прутках транспортера и защемляется при дальнейшем движении между прутками и полотном прижимного транспортера. Оба транспортера образуют ботвоудалитель. Клубни, висящие на ботве, отрываются с помощью отбойных прутков и падают в барабанный транспортер, а ботва сбрасывается на поверхность поля.

Барабанный транспортер поднимает массу клубней с остатками почвы и примесей и сбрасывает их на полотно горки. Здесь клубни скатываются на нижнюю часть транспортера-переборщика, а примеси (растительные остатки) сбрасываются на верхнюю часть этого же транспортера. С транспортера-переборщика клубни загрузочным транспортером подаются в бункер. По мере наполнения бункера картофель выгружается в транспортные средства. На площадке транспортера-переборщика располагаются 4—6 рабочих, которые отделяют примеси из потока клубней. Примеси с переборщика боковым транспортером выносятся на поверхность поля.

Комбайн полунавесной и агрегатируется с тракторами МТЗ -50/52, МТЗ -50ПЛ, Т-74, ДТ-75 и ДТ-54А, оборудованными ходоуменьшителями. Рабочая скорость движения 2,5 км/ч. Рабочие органы комбайна приводятся в действие от вала отбора мощности трактора через карданную передачу и разветвленную систему передаточных механизмов.

Устройство основных рабочих органов и узлов комбайна. Рассмотрим вначале элеваторную модификацию, а затем отличия грохотной модификации от элеваторной.

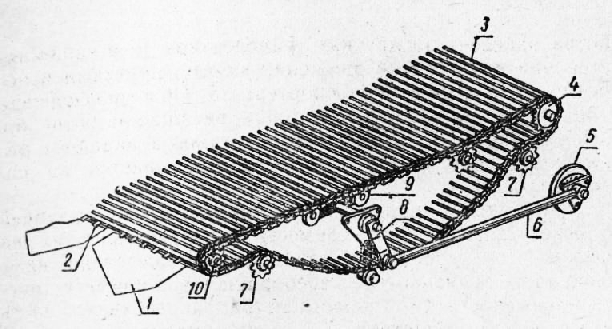

Лемеха и основной элеватор. Узел лемехов и основного элеватора унифицирован с таким же узлом универсального копателя-валкообразователя УКВ -2. Лемеха (рис. 2) плоские с активными боковинами и откидными пальцами. Кронштейн лемехов укреплен болтами на раме элеватора, а боковины связаны с рамой шарнирно, на подвесках. Элеваторные комбайны, выпускаемые с конца 1972 г., оборудуются активными универсальными лемехами, состоящими из плоского активного лемеха с боковинами и сменных (правого и левого) лемехов с боковинами для. прямого комбайнирования. В комплект лемеха включены также боковины для уборки картофеля раздельным и комбинированным способами. Активный лемех приводится в колебательное движение клиноременной передачей от шкива правого редуктора, так же как первый грохот в комбайне грохотной модификации. Основной элеватор собран из прутков в бесконечную цепь, надетую на ведомые и ведущие звездочки. Верхняя ветвь элеватора поддерживается роликами, совершающими колебательное (встряхивающее) движение. Механизм встряхивания состоит из эксцентрика, шатуна и кривошипа. Диск эксцентрика насажен на вал основного элеватора, головка шатуна надета на палец эксцентрика, а свободный его конец присоединен к кривошипу, который посажен на конец валика роликов. При вращении эксцентрика кривошип колеблется с частотой вращения вала основного элеватора, а ролики встряхивают верхнее полотно элеватора. Амплитуду колебаний кривошипа можно изменять перестановкой болта в отверстия диска эксцентрика. При совмещении оси головки шатуна с центром диска эксцентрика амплитуда колебаний равна нулю, и ролики не будут встряхиваться, а только поддерживать верхнюю ветвь элеватора. Нижняя ветвь элеватора поддерживается звездочками.

Ведущий вал основного элеватора получает вращение цепной передачей от вала промежуточной передачи.

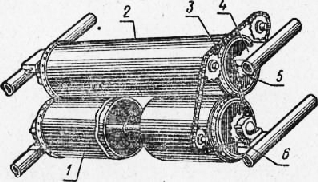

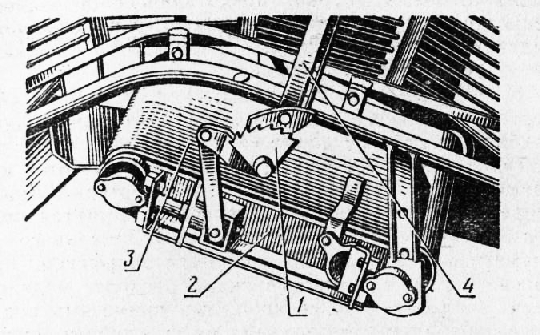

Комкодавитель и грохот. Устройство комко-давителя и грохота такое же, как у машины УКВ -2. Нижний (рис. 3) и верхний баллоны комко-давителя смонтированы в подшипниках, корпуса которых закреплены на раме комбайна.

В кронштейнах имеются продолговатые отверстия для перемещения корпусов подшипников верхнего баллона. Оба баллона устроены одинаково,

но вращаются с различной скоростью. На валу нижнего баллона установлена звездочка 6 с 2=22, а на валу верхнего баллона — звездочка 5 с 2=25. Поэтому частота вращения нижнего баллона (172 об/мин) несколько больше частоты вращения верхнего (152 об/мин), что способствует лучшему разрушению почвенных комков.

Оба баллона вращаются цепью, связанной со звездочкой на валу основного элеватора.

Грохот комбайна отличается от грохота копателя УКВ -2 лишь тем, что в нем нет удлинителя.

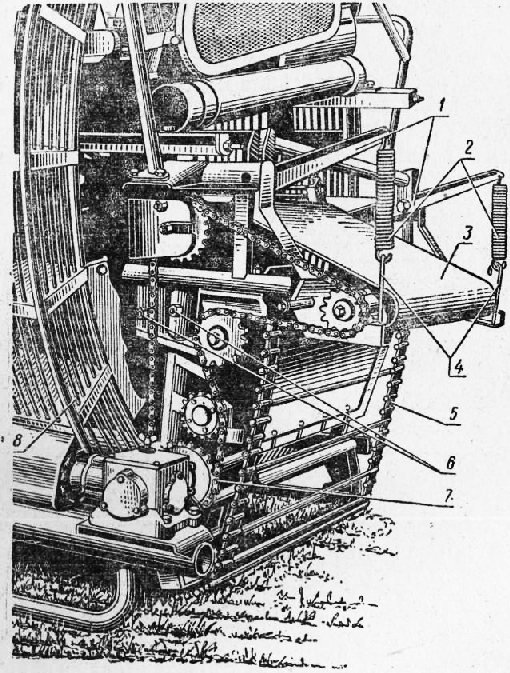

Ботвоудаляющее устройство состоит из прижимного полотенного (рис. 96) и пруткового транспортеров, а также двух клубнеотбойных прутков, т. е. отличается от ботвоудалителя машины УКВ -2.

Прижимной транспортер представляет собой бесконечное прорезиненное полотно, огибающее три барабана — ведущий, передний и верхний. Верхний барабан кронштейнами соединен с верхними концами пружин. Нижние концы пружин связаны с регулировочными винтайи, укрепленными на кронштейнах рамы. Передний барабан транспортера также смонтирован на пружинных подвесках. Подпружиненная подвеска транспортера способствует плотному прилеганию нижней ветви полотна к верхней ветви пруткового транспортера и обеспечивает надежный захват ботвы при отрыве от нее клубней.

Прутковый транспортер выполнен в виде двух бесконечных роликовых цепей, соединенных стальными прутками диаметром 16 мм. Прутки расставлены редко, с шагом 165,2 мм. Верхняя ветвь транспортера имеет два изгиба, профиль которых облегает нижнюю ветвь прижимного транспортера. Транспортерная прутковая цепь огибает двенадцать звездочек, из которых две посажены на ведущем валу, а остальные — на’осях.

Под верхней ветвыо пруткового транспортера расположены клубнеотбойные прутки, которые отрывают клубни от ботвы. Внутри транспортера установлены две решетки, по которым оторванные клубни скатываются в барабанный транспортер. На прутки решеток надеты полиэтиленовые трубки, предотвращающие залипание решетки. Транспортеры ботвоудаляющего устройства получают движение цепью от звездочки на выходном валу конического редуктора.

Барабанный транспортер игорка. Транспортер выполнен в виде барабана, который поднимает клубни с остатками примесей и сбрасывает их на полотно горки. Одновременно на барабане отделяются мелкие примеси. Каркас барабанного транспортера (рис. 4) сварен из труб круглого сечения. Решетчатая поверхность барабана образована витками стального троса диаметром 3 мм с полиэтиленовым покрытием. Сквозь просветы в 20 мм между витками проходят мелкие примеси, а клубни с более крупными примесями поднимаются барабаном. Для подъема массы клубней внутри барабана закреплены жестко лопасти. Они расположены равномерно по окружности барабана и под небольшим углом к его диаметру, образуя карманы. Чтобы препятствовать выкатыванию клубней из карманов, внутри барабана установлен щиток. В средней части по окружности барабана имеется цевочная дорожка, которая опирается в нижней части на поддерживающие катки и звездочку ведущего вала привода барабана. Дорожка образована двумя кольцами из уголков, соединенных пальцами и болтами, на которые надеты ролики. Сверху барабан фиксируется двумя подпружиненными звездочками с опорными катками.

Внутри барабана в верхней его части расположена горка, представляющая собой бесконечное полотно (рис. 97), надетое на ведомый и ведущий валы. Полотно из прорезиненной ленты шириной 800 мм. Угол наклона горки можно изменять рычагом. В установленном положении рычаг фиксируется собачкой с храповиком, жестко закрепленным на раме горки. Для натяжения полотна предусмотрены обычные винтовые натяжники.

Транспортер-переборщик представляет собой бесконечное полотно из прорезиненной ленты толщиной 6 мм, надетое на ведомый и ведущий валы. Полотно закреплено на двух втулочно-роликовых цепях специальными лапками. Рама транспортера сварная из круглых труб. К поперечным трубам рамы прикреплены полозки, по которым скользит верхняя ветвь полотна. Для натяжения полотна у ведомого вала имеются винтовые натяжники.

В средней части над полотном установлен делитель, отделяющий поток клубней от примесей. Делитель закреплен шарнирно так, что его положение относительно продольной оси транспортёра можно изменять в зависимости от соотношения масс клубней и примесей.

Для натяжения полотна ведомый вал оборудован специальными винтами.

С обеих сторон транспортера смонтированы площадки для рабочих, которые отбирают примеси.

Загрузочный транспортер принимает чистые клубни с нижней части транспортера-переборщика. Он представляет собой бесконечную цепь, собранную из стальных прутков с полиэтиленовыми трубками. Концы прутков соединены с втулочно-роликовыми цепями. К пруткам транспортера прикреплены лопасти с шагом 192 мм. Каждая лопасть закреплена на двух прутках. Прутковая цепь надета на звездочки верхней ведущего вала, поддерживающие и натяжные (нижние) звездочки.

Транспортер примесей устроен так же, как горка, и служит для приема примесей с верхней части транспортера-переборщика. Особенность транспортера примесей заключается в реверсивном приводе. При перегрузках, когда на транспортер вместе с примесями поступают клубни, комбайнер изменяет направление движения ленты транспортера и направляет массу на повторную сепарацию.

Бункер и площадка комбайнера. С загрузочного транспортера чистые клубни поступают в бункер, состоящий из двух частей,, образующих копиль-ник с подвижным дном в виде полотенного транспортера.

Управление подвижным дном бункера — с площадки комбайнера. Для возможности выгрузки в транспортные средства различной высоты бункер снабжен гидравлическим механизмом подъема. Управляет им тракторист.

В передней части комбайна расположена площадка для комбайнера с сиденьем. На площадку выведены рычаги управления транспортером примесей и включения подвижного дна бункера, штурвал регулировки положения опорных колес, по высоте (регулировка глубины хода лемехов) и рычаг реверсивного привода транспортера примесей. На площадке смонтирована также звуковая сигнализация для двухсторонней связи комбайнера с трактористом.

Механизмы передачи движения. Отвала отбора мощности трактора движение всем рабочим органам комбайна передается через карданную передачу, главный конический редуктор и систему цепных, карданных и клиноременных передач. В систему передач включен ряд редукторов (с коническими и цилиндрическими зубчатыми колесами). Для предотвращения поломок система передач оборудована предохранительными муфтами. Они смонтированы на главном валу карданной передачи, ведущем валу основного элеватора, на валу передачи к ботвоудаляющему устройству, ведущем валу барабанного транспортера, валу передачи на транспор-тер-переборщик, на карданных валах передачи к загрузочному транспортеру и подвижному дну бункера.

Рама и колеса. Все узлы и механизмы комбайна смонтированы на сварной раме из круглых труб. Средняя часть рамы опирается на два ходовых пневматических колеса, а передняя часть при работе — на опорные колеса. В транспортном положении опорные колеса приподняты, и третьей точкой опоры служит скоба трактора.

Пневматические ходовые колеса оборудованы гидравлическими тормозами. Управляет ими тракторист. Конструкция колес предусматривает изменение их колеи выдвижением полуосей из ступицы бруса.

Опорные колеса металлические. Траверса колес шар-нирно соединена с рамой комбайна для приспособления их к поперечному профилю поля. Положение колес по высоте относительно подкапывающих лемехов изменяют винтовым механизмом, штурвал которого выведен на площадку комбайнера.

В комбайне грохотной модификации, как уже отмечалось выше, основной элеватор заменен грохотом, выполненным заодно со сплошным лемехом (как в копателе КВН -2М). Таким образом, для подкапывания пласта и сепарации почвы в этом комбайне используется система, состоящая из первого грохота с лемехом, комкодавителя и второго грохота. Первый грохот также двухрешетный, причем в передней части первого решета по всей его ширине закреплен лемех. Каждое решето подвешено к раме комбайна на четырех подвесках.

‘ Грохот приводится в движение шатунами от эксцентрикового вала. Частоту колебаний грохота можно изменять вариатором в зависимости от условий уборки. Остальные узлы и механизмы аналогичны узлам и механизмам элеваторной модификации.

Подготовка картофелеуборочного комбайна к работе и основные регулировки. Агрегат готовят к работе тракторист и комбайнер под руководством бригадира.

Общий осмотр и контроль состояния комбайна. У полностью собранного нового или отремонтированного комбайна необходимо тщательно проверить техническое состояние всех узлов и механизмов. Осмотр проводят последовательно, начиная с узла лемехов и кончая бункером и площадкой управления. При осмотре проверяют все крепления и при необходимости подтягивают гайки и стопорные болты, а также разводят шплинты и замки гаек. Особое внимание обращают на крепление корпусов подшипников сильно нагруженных и быстроходных валов. Проверяют натяжение приводных ремней и цепей всей системы передач. Прогиб клиновидных ремней в средней части передачи должен быть около 30 мм при усилии 100 Н. При таком же усилии прогиб цепи должен составлять 25 мм, если расстояние между осями звездочек передачи будет 1 м. При других расстояних между звездочками прогиб пропорционально меняется.

Проверяют герметичность баллонов комкодавителя и положение их щитков. Давление в баллонах должно быть в пределах 0,01—0,02 МПа, а зазор между баллонами и щитками 10—15 мм.

Проверяют натяжение всех транспортерных полотен, обращая внимание на параллельность осей ведущих и ведомых валов.

Контролируют состояние гидросистемы комбайна, а также проверяют, во всех ли подшипниках и редукторах есть смазка, установлены ли защитные устройства и т. д. После проверки всех узлов и механизмов настраивают комбайн и его рабочие органы на заданные условия работы. Производительность и качество работы комбайна зависят от влажности почвы и* урожайности картофеля, состояния ботвы, качества междурядной обработки. Поэтому перед настройкой комбайна надо осмотреть поле и состояние картофеля.

Основные настройки и регулировки комбайна элеваторной модификации следующие: расстановка ходовых колес на заданную ширину междурядий; установка глубины хода лемехов и амплитуды колебания верхней ветви основного элеватора; регулировка зазора и давления в баллонах комкодавителя; регулировка усилия прижима верхнего транспортера ботвоудалителя к прутковому транспортеру; установка наклона горки; натяжение полотен всех транспортеров и пружин предохранительных муфт.

Комбайн может убирать картофель, посаженный с междурядьями 60 и 70 см. При ширине междурядий 60 см расстояние между серединами ходовых колес должно быть 2430 мм, а при ширине 70 см — 2800 мм.

Глубину хода лемехов устанавливают в борозде штурвалом с площадки комбайнера на первом проходе. Лемеха должны идти несколько ниже глубины залегания нижних клубней в гнезде картофельного куста. Амплитуду встряхивания верхней ветви основного элеватора можно устанавливать в пределах 0—65 мм перестановкой обоймы на диске эксцентрика. При уборке картофеля на влажных суглинистых почвах амплитуду увеличивают, а на песчаных и супесчаных уменьшают. Если на легких почвах она хорошо просеивается, то во избежание излишних повреждений клубней механизм встряхивания отключают.

Баллоны комкодавителя на легких почвах устанавливают с зазором 4—6 мм, давление 0,01 МПа. В более тяжелых условиях работы, когда почва изобилует большим количеством комков, зазор уменьшают, а давление повышают до 0,015 МПа.

Усилие прижима полотна прижимного транспортера ботвоудаляющего устройства к прутковому транспортеру а также наклон горки регулируют в зависимости от количества ботвы, поступающей на транспортер-пере-борщик и горку. Если с ботвоудаляющего устройств» на поверхность поля сбрасываются клубни с оторванной ботвой, а на транспортер-переборщик поступает много ботвы, то подтягивают пружины транспортера ботвоудаляющего устройства (рис. 96). Одновременно при поступлении излишнего количества ботвы и растительных остатков наклон горки увеличивают.

Пружины предохранительных муфт подтягивают при обнаружении пробуксовки в процессе работы. При этом не следует затягивать пружину муфты до соприкосновения витков.

У комбайна грохотной модификации дополнительно предусмотрена регулировка частоты колебаний первого грохота.

Подготовка тра’ктора МТЗ к работес комбайном заключается в расстановке колес на ширину колеи в зависимости от ширины междурядья, блокировке нижних тяг, установке правильного положения раскосов навески и ограничительных цепей, а также в установке шарнира на вал отбора мощности.

При агрегатировании комбайна с гусеничными тракторами (ДТ-54А, Т-74, ДТ-75) съемную часть телескопического вала шарнирной передачи разбирают и заменяют короткие трубы и валы на трубу и квадратный вал, прилагаемые к комплекту деталей комбайна.

После соединения комбайна и трактора подключают шланги гидромеханизма подъема бункера к гидросистеме трактора, проверяют тормозную систему комбайна и подключают звуковую сигнализацию двусторонней связи комбайнера и тракториста.

Обкатка —заключительный этап подготовки картофелеуборочного агрегата к работе. Перед обкаткой проворачивают вручную рабочие органы комбайна ломиком или воротком, вставленным в вилку карданной передачи. Если комбайн собран и отрегулирован правильно, то все рабочие органы и механизмы легко приводятся в действие одним человеком. После проверки включают передачу на малой частоте вращения и обкатывают комбайн 5—10 мин,- Если никаких неисправностей не обнаружено, доводят частоту вращения до нормальной и обкатывают комбайн 25—30 мин. После обкатки тщательно осматривают все узлы и механизмы, подтягивают крепления и устраняют замеченные неисправности.

Оценка и контроль качества уборки. Качество работы картофелеуборочного комбайна оценивается чистотой клубней в бункере (не менее 95%) и их потерями (до 3%), количеством поврежденных и резаных клубней (минимальные).

Для определения показателей качества работы комбайна рекомендуется взять пробу 7—8 кг из массы, поступающей в бункер из загрузочного транспортера. Эту пробу разбирают и отделяют чистые клубни от примесей. Отношение массы чистых клубней к массе всей пробы в процентах определяет чистоту клубней в бункере. Далее чистые клубни разделяют на три фракции — поврежденные, неповрежденные и резаные (мелкие клубни, массой до 30 г, не учитывают). К поврежденным относят клубни с содранной кожицей (более половины поверхности), с вырывами мякоти, с трещинами, раздавленные и резаные. Количество поврежденных клубней определяют также в процентах к общей массе клубней в пробе.

Потери на поверхности поля определяют контрольным сбором клубней, оставленных после прохода комбайна по длине гона, но не менее чем на 100 м. При этом мелкие клубни, массой до 20 г, не учитываются.

Источник