Ремонт паяльной станции SOLDERING STATION CT-932

Попросили отремонтировать паяльную станцию SOLDERING STATION CT-932. Производитель неизвестен, на донышке есть наклейка BI8011300629. Внешний вид показан на рис.1, рис.2, рис.3.

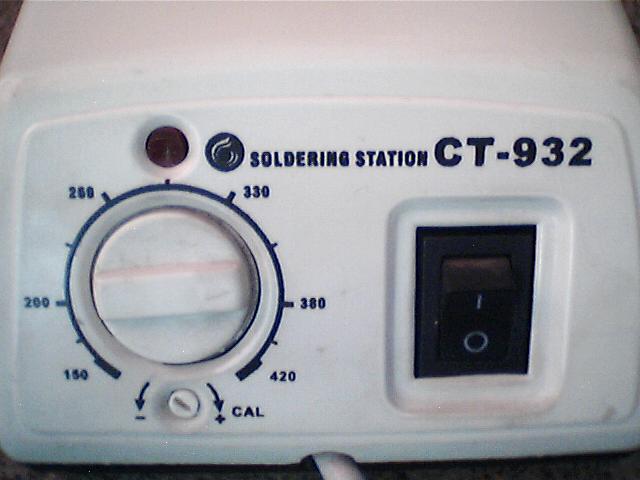

На передней панели справа находится сетевой переключатель (рис.4), слева посредине – регулятор температуры жала паяльника. Ниже него есть ещё один маленький «подстроечный» регулятор CAL, а выше – светодиод, индицирующий режим нагрева паяльника.

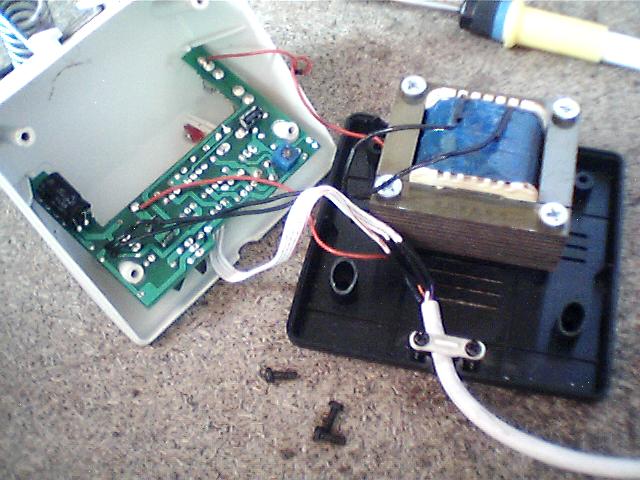

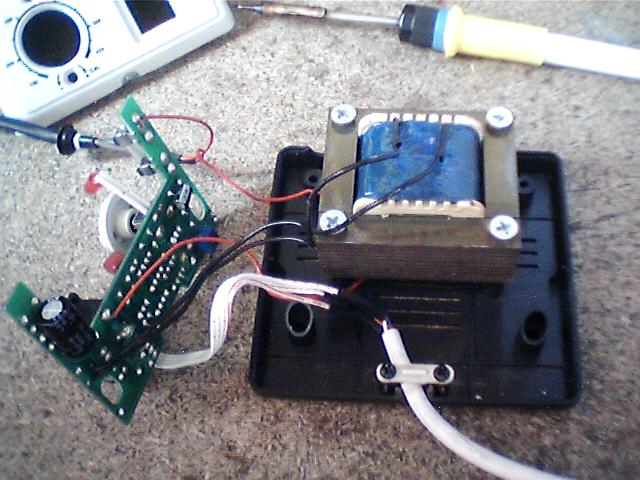

Если открутить 4 винта на донышке, корпус разбирается на две части (рис.5). Плата электроники легко вынимается (рис.6), она крепится в корпусе без винтов, простым надеванием на две пластиковые стойки.

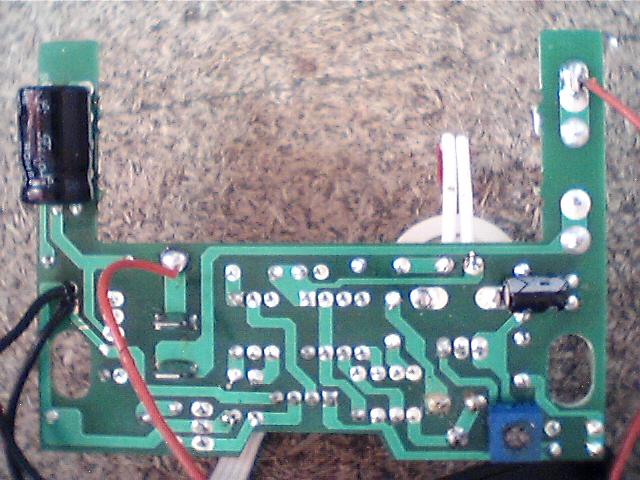

На рисунке 7 видно, что к плате со стороны печати подходят четыре одиночных проводника – 2 красных (это сетевое напряжение, идущее через предохранитель и выключатель) и два чёрных (переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора). На фото печатной платы со стороны деталей (рис.8) в центре внизу виден белый разъём с четырьмя проводниками – это провод, уходящий к паяльнику.

В центре платы есть две микросхемы (рис.9) – тиристорная оптопара МОС3041 (в светлом корпусе) и операционный усилитель LM358P (в чёрном).

Судя по фото на рисунке 10, питание электронной части происходит от стабилизированного напряжения 8 В.

На плате есть ещё симистор ВТ134 (рис.11) и, скорее всего, он управляется оптопарой и через него питается нагревательный элемент паяльник.

Сам паяльник маленький и лёгкий (рис.12), его нагревающаяся часть представляет собой металлическую трубку с выступающей частью длиной 55 мм и диаметром 4 мм и на неё можно надевать жала разных видов. В торце металлической трубки видна керамическая трубка с металлической капелькой на конце – скорее всего, это спай термопары (рис.13).

Паяльник можно «прозвонить» через разъём на плате (белый четырёхвыводный, виден внизу в центре на рисунке 8). Сопротивление нагревательного элемента паяльника – 24 Ом, термопары – около 1 Ом. Между собой они не соединяются.

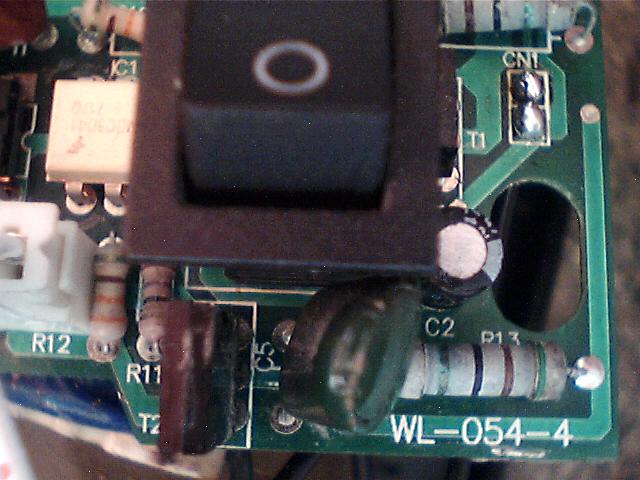

Ах, да, на печатной плате в нижнем левом углу (рис.14) имеется маркировка WL-054-4.

При включении паяльной станции в сеть слышно слабое гудение трансформатора. Ручки регулировочных элементов вращаются нормально, никаких хрустов, заеданий и щелчков, но паяльник не греется, светодиод не светится.

Подключение тестера к месту ввода в плату чёрные провода от трансформатора (впаяны в отверстия, обозначенные «CN1» – вверху справа на рисунке 14) показывает наличие переменного напряжения 26 В. При контроле напряжений на входе и выходе микросхемы-стабилизатора 78М08 видно, что там тоже всё нормально (+34 В на входе, +8 В на выходе).

Выпаяв симистор с оптопарой и проверив их в несложной схеме на лабораторном столе, убедился, что детали целые.

Ну, что же, придётся разбираться со схемой, т.е. срисовывать её с платы… В принципе, ничего сложного, только почему-то этот процесс всегда занимает слишком много времени – пока рассмотришь дорожки, прозвонишь, зарисуешь, проверишь, отпаяешь, измеришь…

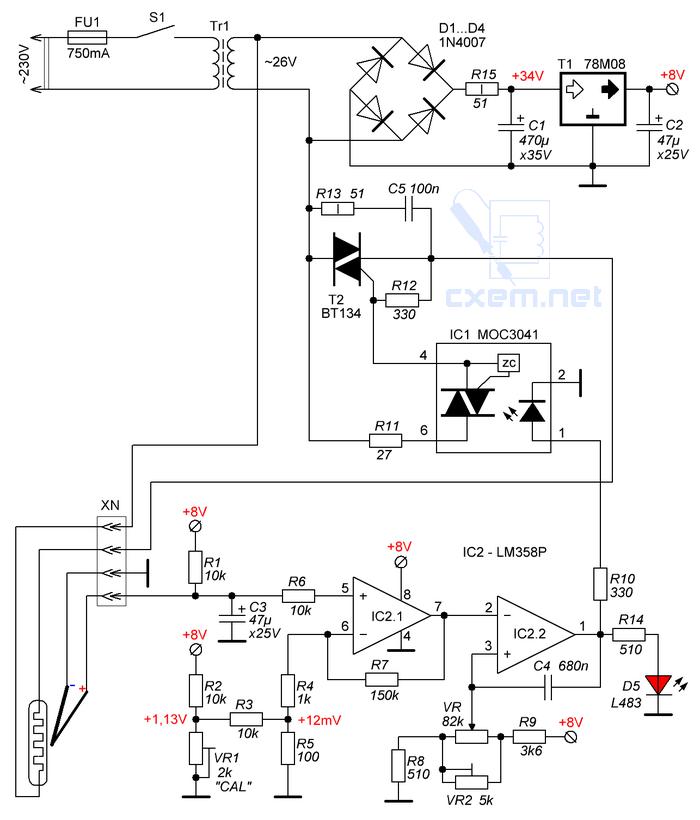

В общем, спустя некоторое время получилась схема, показанная на рисунке 15. Маркировка и нумерация элементов на ней соответствует маркировке и нумерации на плате.

Вроде, ничего сложного – напряжение 26 В выпрямляется диодным мостом D1. D4, пульсации сглаживаются конденсатором С1. Резистор R15 стоит то ли для улучшения сглаживания пульсаций, то ли для некоторого ограничения напряжения, так как микросхеме-стабилизатору 78М08 на вход можно подавать не более 35 В, а примерно столько получается при выпрямлении переменного 26 В. Хотя, так получается при подаче сетевого 230 В, а при 220 В на «вторичке» получалось бы 24-25 В.

Стабилизированным напряжением +8 В питается микросхема LM358P, содержащая в одном корпусе два операционных усилителя. На первом из них (IC2.1) собран усилитель сигнала термопары. Напряжение порядка 10…50 мВ, приходящее с термопары, фильтруется от помех конденсатором С3, через резистор R6 поступает на прямой вход ОУ и усиливается им примерно в 150 раз. Так как питание ОУ однополярное, то для нормальной его работы на инверсном входе должен присутствовать некоторый положительный потенциал. В данном случае он задаётся элементами R2,VR1,R3,R5 и при максимальном сопротивлении резистора VR1 может принимать значение 12-13 мВ. И, скорее всего, это напряжение одновременно является калибровочным для какого-то значения температуры — не зря же на передней панели написано «CAL».

Далее, с выхода IC2.1 усиленный сигнал термопары поступает на инверсный вход ОУ IC2.2, выполняющий роль компаратора – пока напряжение на его инверсном входе меньше «образцового» напряжения, поданного на прямой вход, на выходе ОУ будет высокий уровень, который зажжёт светодиод в оптроне, который откроет симистор в оптроне, который, в свою очередь, заставит открыться симистор Т2 и на нагревательный элемент паяльника поступит напряжение 26 В. По мере нагревания жала паяльника напряжение ЭДС на выводах термопары будет плавно повышаться и когда оно достигнет такого уровня, что после прохождения через IC2.1 начнёт превышать «образцовое», то компаратор сработает и на его выходе появится низкое напряжение, которое закроет Т2. По мере остывания жала напряжение с термопары будет понижаться и весь цикл контроля и управления повториться.

«Образцовое» напряжение делается на элементах R8,VR,VR2 и R9 и выставляется вращением движка резистора VR – это он является регулятором температуры жала паяльника (рис.4). Сопротивление подстроечного резистора VR2 выбирается, надо полагать, во время первичной настройки схемы и обеспечивает минимальный и максимальный температурные пределы нагрева паяльника.

Конденсатор С4 – помехоподавляющий. Светодиод D5 служит индикатором режима работы компаратора (выведен на переднюю панель), резистор R14 является для него токоограничительным. Ток через светодиод оптрона ограничивается резистором R10, а R11 ограничивает ток управляющего напряжения симистора Т2. Для подавления помех, возникающих при работе симистора, стоит цепочка из R13 и C5.

Теперь, зная схему, можно поискать причину неисправности. Включив питание, щупом осциллографа «ткнулся» на 1-й вывод IC2 – низкое напряжение. На выводе 3 – высокое и при вращении резистора VR меняет свой уровень. На выводе 2 – высокое. На 5-й ножке микросхемы тоже оказалось высокое напряжение и на нижнем контакте разъёма XN тоже, а это в корне неправильно – здесь должно быть напряжение ЭДС термопары при комнатной температуре.

Оказалось, что в кабеле, идущем к паяльнику, под металлической пружиной сломан один из проводников и при его изгибе напряжение на конденсаторе С3 менялось от 0 до 8 вольт. А «правильные» измерения сопротивления термопары тестером во время предварительного внешнего осмотра, описанные выше, оказались сняты при «удачном» положении кабеля на столе и соединении этого сломанного проводника.

После отрезания куска кабеля и последующей проверки тестером нашлась ещё одна неисправность, связанная с плохой пайкой контактов выводов самой термопары – измеренное сопротивление менялось примерно от 1 до 2 Ом. Место это находится в ручке паяльника (рис.16, рис.17, рис.18, рис.19), провода в красной и голубой изоляции. Эти выводы очень плохо залуживаются – помогла только соляная кислота с растворённым в ней цинком (и то остались сомнения в качестве, но другие имеющиеся флюсы здесь вообще «не работали»).

После ремонта всех контактов и подачи питания схема всё равно не заработала. Опять пересмотрев осциллографом уровни напряжений, удалось определить, что неправильно работал элемент IC2.2 – даже без нагрузки напряжение на его выводе не превышало 2 В. После замены микросхемы на такую же и, заодно, увеличения сопротивления резистора R14 до 1 кОм, схема заработала, светодиод загорелся и паяльник начал греться.

Ещё раз были проверены все напряжения. Оказалось, что во время нагрева паяльника уровень на конденсаторе С1 падает до 25-26 В, а во время паузы поднимается до 33-34 В.

И, на всякий случай, «снял данные» с трансформатора питания – он собран на Ш-образном железе, внешние габаритные размеры 60х50х24 мм, размеры сердечника 24х20 мм (сечение 4,8 кв.см.). Каркас под обмотки имеет внешние размеры 40х40х33 мм. Сопротивление первичной обмотки около 117 Ом, вторичной – около 2 Ом. Вторичная обмотка намотана проводом диаметром около 0,5 мм.

На этом ремонт был закончен, плата поставлена на место, корпус скручен и после несколькочасового постремонтного «прогона», паяльная станция была отдана хозяину.

Источник

Ремонт паяльной станции SOLDERING STATION CT-932

Попросили отремонтировать паяльную станцию SOLDERING STATION CT-932. Производитель неизвестен, на донышке есть наклейка BI8011300629. Внешний вид показан на рис.1, рис.2, рис.3.

На передней панели справа находится сетевой переключатель (рис.4), слева посредине – регулятор температуры жала паяльника. Ниже него есть ещё один маленький «подстроечный» регулятор CAL, а выше – светодиод, индицирующий режим нагрева паяльника.

Если открутить 4 винта на донышке, корпус разбирается на две части (рис.5). Плата электроники легко вынимается (рис.6), она крепится в корпусе без винтов, простым надеванием на две пластиковые стойки.

На рисунке 7 видно, что к плате со стороны печати подходят четыре одиночных проводника – 2 красных (это сетевое напряжение, идущее через предохранитель и выключатель) и два чёрных (переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора). На фото печатной платы со стороны деталей (рис.8) в центре внизу виден белый разъём с четырьмя проводниками – это провод, уходящий к паяльнику.

В центре платы есть две микросхемы (рис.9) – тиристорная оптопара МОС3041 (в светлом корпусе) и операционный усилитель LM358P (в чёрном).

Судя по фото на рисунке 10, питание электронной части происходит от стабилизированного напряжения 8 В.

На плате есть ещё симистор ВТ134 (рис.11) и, скорее всего, он управляется оптопарой и через него питается нагревательный элемент паяльник.

Сам паяльник маленький и лёгкий (рис.12), его нагревающаяся часть представляет собой металлическую трубку с выступающей частью длиной 55 мм и диаметром 4 мм и на неё можно надевать жала разных видов. В торце металлической трубки видна керамическая трубка с металлической капелькой на конце – скорее всего, это спай термопары (рис.13).

Паяльник можно «прозвонить» через разъём на плате (белый четырёхвыводный, виден внизу в центре на рисунке 8). Сопротивление нагревательного элемента паяльника – 24 Ом, термопары – около 1 Ом. Между собой они не соединяются.

Ах, да, на печатной плате в нижнем левом углу (рис.14) имеется маркировка WL-054-4.

При включении паяльной станции в сеть слышно слабое гудение трансформатора. Ручки регулировочных элементов вращаются нормально, никаких хрустов, заеданий и щелчков, но паяльник не греется, светодиод не светится.

Подключение тестера к месту ввода в плату чёрные провода от трансформатора (впаяны в отверстия, обозначенные «CN1» – вверху справа на рисунке 14) показывает наличие переменного напряжения 26 В. При контроле напряжений на входе и выходе микросхемы-стабилизатора 78М08 видно, что там тоже всё нормально (+34 В на входе, +8 В на выходе).

Выпаяв симистор с оптопарой и проверив их в несложной схеме на лабораторном столе, убедился, что детали целые.

Ну, что же, придётся разбираться со схемой, т.е. срисовывать её с платы… В принципе, ничего сложного, только почему-то этот процесс всегда занимает слишком много времени – пока рассмотришь дорожки, прозвонишь, зарисуешь, проверишь, отпаяешь, измеришь…

В общем, спустя некоторое время получилась схема, показанная на рисунке 15. Маркировка и нумерация элементов на ней соответствует маркировке и нумерации на плате.

Вроде, ничего сложного – напряжение 26 В выпрямляется диодным мостом D1. D4, пульсации сглаживаются конденсатором С1. Резистор R15 стоит то ли для улучшения сглаживания пульсаций, то ли для некоторого ограничения напряжения, так как микросхеме-стабилизатору 78М08 на вход можно подавать не более 35 В, а примерно столько получается при выпрямлении переменного 26 В. Хотя, так получается при подаче сетевого 230 В, а при 220 В на «вторичке» получалось бы 24-25 В.

Стабилизированным напряжением +8 В питается микросхема LM358P, содержащая в одном корпусе два операционных усилителя. На первом из них (IC2.1) собран усилитель сигнала термопары. Напряжение порядка 10…50 мВ, приходящее с термопары, фильтруется от помех конденсатором С3, через резистор R6 поступает на прямой вход ОУ и усиливается им примерно в 150 раз. Так как питание ОУ однополярное, то для нормальной его работы на инверсном входе должен присутствовать некоторый положительный потенциал. В данном случае он задаётся элементами R2,VR1,R3,R5 и при максимальном сопротивлении резистора VR1 может принимать значение 12-13 мВ. И, скорее всего, это напряжение одновременно является калибровочным для какого-то значения температуры — не зря же на передней панели написано «CAL».

Далее, с выхода IC2.1 усиленный сигнал термопары поступает на инверсный вход ОУ IC2.2, выполняющий роль компаратора – пока напряжение на его инверсном входе меньше «образцового» напряжения, поданного на прямой вход, на выходе ОУ будет высокий уровень, который зажжёт светодиод в оптроне, который откроет симистор в оптроне, который, в свою очередь, заставит открыться симистор Т2 и на нагревательный элемент паяльника поступит напряжение 26 В. По мере нагревания жала паяльника напряжение ЭДС на выводах термопары будет плавно повышаться и когда оно достигнет такого уровня, что после прохождения через IC2.1 начнёт превышать «образцовое», то компаратор сработает и на его выходе появится низкое напряжение, которое закроет Т2. По мере остывания жала напряжение с термопары будет понижаться и весь цикл контроля и управления повториться.

«Образцовое» напряжение делается на элементах R8,VR,VR2 и R9 и выставляется вращением движка резистора VR – это он является регулятором температуры жала паяльника (рис.4). Сопротивление подстроечного резистора VR2 выбирается, надо полагать, во время первичной настройки схемы и обеспечивает минимальный и максимальный температурные пределы нагрева паяльника.

Конденсатор С4 – помехоподавляющий. Светодиод D5 служит индикатором режима работы компаратора (выведен на переднюю панель), резистор R14 является для него токоограничительным. Ток через светодиод оптрона ограничивается резистором R10, а R11 ограничивает ток управляющего напряжения симистора Т2. Для подавления помех, возникающих при работе симистора, стоит цепочка из R13 и C5.

Теперь, зная схему, можно поискать причину неисправности. Включив питание, щупом осциллографа «ткнулся» на 1-й вывод IC2 – низкое напряжение. На выводе 3 – высокое и при вращении резистора VR меняет свой уровень. На выводе 2 – высокое. На 5-й ножке микросхемы тоже оказалось высокое напряжение и на нижнем контакте разъёма XN тоже, а это в корне неправильно – здесь должно быть напряжение ЭДС термопары при комнатной температуре.

Оказалось, что в кабеле, идущем к паяльнику, под металлической пружиной сломан один из проводников и при его изгибе напряжение на конденсаторе С3 менялось от 0 до 8 вольт. А «правильные» измерения сопротивления термопары тестером во время предварительного внешнего осмотра, описанные выше, оказались сняты при «удачном» положении кабеля на столе и соединении этого сломанного проводника.

После отрезания куска кабеля и последующей проверки тестером нашлась ещё одна неисправность, связанная с плохой пайкой контактов выводов самой термопары – измеренное сопротивление менялось примерно от 1 до 2 Ом. Место это находится в ручке паяльника (рис.16, рис.17, рис.18, рис.19), провода в красной и голубой изоляции. Эти выводы очень плохо залуживаются – помогла только соляная кислота с растворённым в ней цинком (и то остались сомнения в качестве, но другие имеющиеся флюсы здесь вообще «не работали»).

После ремонта всех контактов и подачи питания схема всё равно не заработала. Опять пересмотрев осциллографом уровни напряжений, удалось определить, что неправильно работал элемент IC2.2 – даже без нагрузки напряжение на его выводе не превышало 2 В. После замены микросхемы на такую же и, заодно, увеличения сопротивления резистора R14 до 1 кОм, схема заработала, светодиод загорелся и паяльник начал греться.

Ещё раз были проверены все напряжения. Оказалось, что во время нагрева паяльника уровень на конденсаторе С1 падает до 25-26 В, а во время паузы поднимается до 33-34 В.

И, на всякий случай, «снял данные» с трансформатора питания – он собран на Ш-образном железе, внешние габаритные размеры 60х50х24 мм, размеры сердечника 24х20 мм (сечение 4,8 кв.см.). Каркас под обмотки имеет внешние размеры 40х40х33 мм. Сопротивление первичной обмотки около 117 Ом, вторичной – около 2 Ом. Вторичная обмотка намотана проводом диаметром около 0,5 мм.

На этом ремонт был закончен, плата поставлена на место, корпус скручен и после несколькочасового постремонтного «прогона», паяльная станция была отдана хозяину.

Источник