Ремонт конечной передачи трактора

Главная передача (рис. 72, а, б) предназначена для увеличения общего передаточного числа трансмиссии и, кроме того (у большинства тракторов), для передачи вращения от вала, находящегося в продольной плоскости трактора, валу, расположенному в его поперечной плоскости.

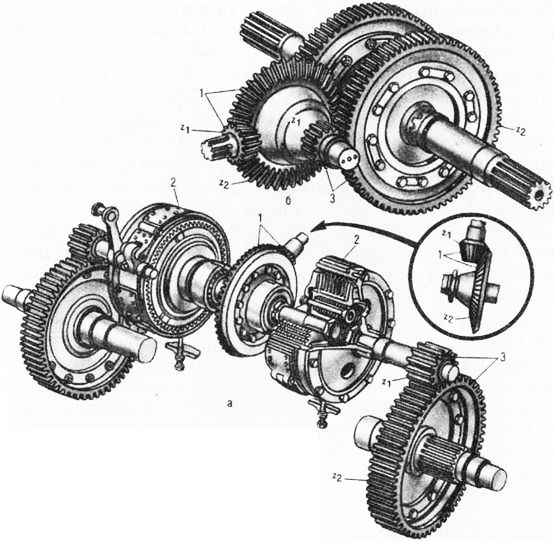

Рис. 72. Главная и конечная передачи:

а — гусеничного трактора; б — колесного трактора; 1 — конические шестерни; 2 — механизмы поворота; 3 — конечная передача.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

У колесных тракторов в ступице ведомой шестерни главной передачи размещен механизм, называемый дифференциалом, через который и происходит передача крутящего момента от главной передачи к конечной.

У гусеничных тракторов ведомые шестерни главной передачи обычно жестко укреплены на валу заднего моста, и вращение от них на конечную передачу 3 (рис. 72, а) передается через механизмы 2, предназначенные для управления поворотом трактора.

Конечная передача служит для увеличения передаваемого крутящего момента путем повышения передаточного числа трансмиссии (г = 4,35…9,94), а также для передачи вращения от главной передачи или дифференциала к ведущим колесам (звездочкам) трактора.

У разных тракторов конструкции конечных передач выполнены неодинаково. У одних типов тракторов конечные передачи расположены в общем корпусе с главной передачей и дифференциалом и состоят из двух пар цилиндрических шестерен, по одной паре на каждое колесо (см. рис. 72, б). У других тракторов эти шестерни (см. рис. 72, а) установлены в отдельных корпусах, которые закреплены по бокам заднего моста, поэтому их иногда называют бортовыми редукторами, или бортовыми передачами. Количество шестерен в конечных передачах бывает от двух до пяти в каждой.

У некоторых мощных тракторов, как гусеничных так и колесных, находят применение планетарные передачи, по конструкции более компактные и передающие вращение с большим передаточным числом (г = 6).

Устроены и действуют планетарные передачи следующим образом. От главной передачи вращение передается через вал (рис. 73, а) на солнечную шестерню. Вращение от солнечной шестерни передается на малые цилиндрические шестерни — сателлиты, свободно сидящие на пальцах, укрепленных, в водиле. Сателлиты, вращаясь, обкатываются по зубьям коронной (эпициклической) шестерни, через пальцы увлекают за совыполнены неодинаково.

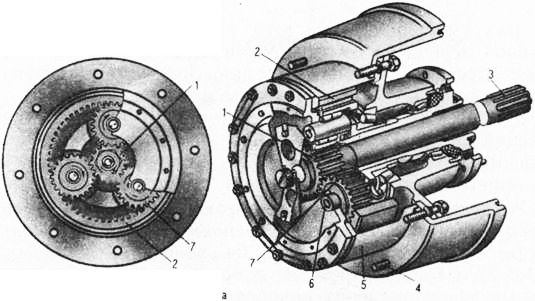

Рис. 73. Конечные передачи:

а — планетарного типа; б — типа сдвоенных редукторов; 1 — солнечная шее терня; 2 — коронная шестерня; 3, 11 — валы; 4 — шпилька; 5,8,9 — корпуса; в — палец; 7 — сателлиты; 10 — рукав; 12 — роликовый подшипник; 13, 18 — шестерни; 14 — двухвенцовая шестерня; 15 — ось; 16 — стакан; 17 — ведущее колесо; 19 — полуось; 20 — гидроцилиндр; 21—проушина; 22 — тяга; 23 — рычаг.

У одних типов тракторов конечные передачи расположены в общем корпусе с главной передачей и дифференциалом и состоят из двух пар цилиндрических шестерен, по одной паре на каждое колесо. У других тракторов эти шестерни установлены в отдельных корпусах, которые закреплены по бокам заднего моста, поэтому их иногда называют бортовыми редукторами, или бортовыми передачами. Количество шестерен в конечных передачах бывает от двух до пяти в каждой.

У некоторых мощных тракторов, как гусеничных так и колесных, находят применение планетарные передачи, по конструкции более компактные и передающие вращение с большим передаточным числом (г = 6).

Устроены и действуют планетарные передачи следующим образом. От главной передачи вращение передается через вал (рис. 73, а) на солнечную шестерню. Вращение от солнечной шестерни передается на малые цилиндрические шестерни — сателлиты, свободно сидящие на пальцах, укрепленных, в водиле. Сателлиты, вращаясь, обкатываются по зубьям коронной (эпициклической) шестерни, через пальцы увлекают за собой водило и через соединенный с ним корпус редуктора вращение передается на ведущее колесо или звездочку.

Рис. 73. Конечные передачи:

а — планетарного типа; б— типа сдвоенных редукторов; 1 — солнечная шее терня; 2 — коронная шестерня; 3, 11 — валы; 4 — шпилька; 5,8,9 — корпуса; в — палец; 7 — сателлиты; 10 — рукав; 12 — роликовый подшипник; 13, 18 — шестерни; 14 — двухвенцовая шестерня; 15 — ось; 16 — стакан; 17 — ведущее колесо; 19 — полуось; 20 — гидроцилиндр; 21 — проушина; 22 — тяга; 23 — рычаг.

У тракторов специального назначения (крутосклонных и горно-равнинных) конечные передачи делают в виде самостоятельных редукторов, имеющих возможность поворачиваться относительно остова трактора, что позволяет при въезде трактора на склон (поперек склона) удерживать задние ведущие колеса (стабилизировать) в строго вертикальном положении.

В качестве примера на рисунке 73, б показано устройство конечной передачи горно-равнинного трактора. У этого трактора каждая из конечных передач представляет собой сдвоенные редукторы, расположенные сбоку остова трактора.

Сдвоенный редуктор состоит из двух корпусов, внутри которых помещены шестерня, сидящая на полуоси ведущего колеса, и шестерня, жестко укрепленная на конце вала заднего моста. Корпус первого редуктора посажен на рукав заднего моста таким образом, что может поворачиваться вокруг оси вала на роликовых подшипниках.

Корпус связан с корпусом осью и стаканом, образуя подвижный шарнир, который позволяет корпусам перемещаться один относительно другого.

Вращение от вала заднего моста на полуось передается через шестерню, двухвенцовую промежуточную шестерню, посаженную на подшипниках стакана и ведомую шестерню.

Бортовые редукторы поворачиваются при помощи гидроцилиндра, связанного своим штоком с корпусом. Редуктор связан с проушиной, укрепленной на корпусе заднего моста тягой и рычагом.

При подаче масла в гидроцилиндр корпусы и будут занимать различные положения один относительно другого (показано стрелками на рисунке) и тем самым изменять положение ведущего колеса, относительно остова трактора.

Источник

Техническое обслуживание конечных передач трактора ДТ-75 (ДТ-75М, ДТ-75Б, ДТ-75К)

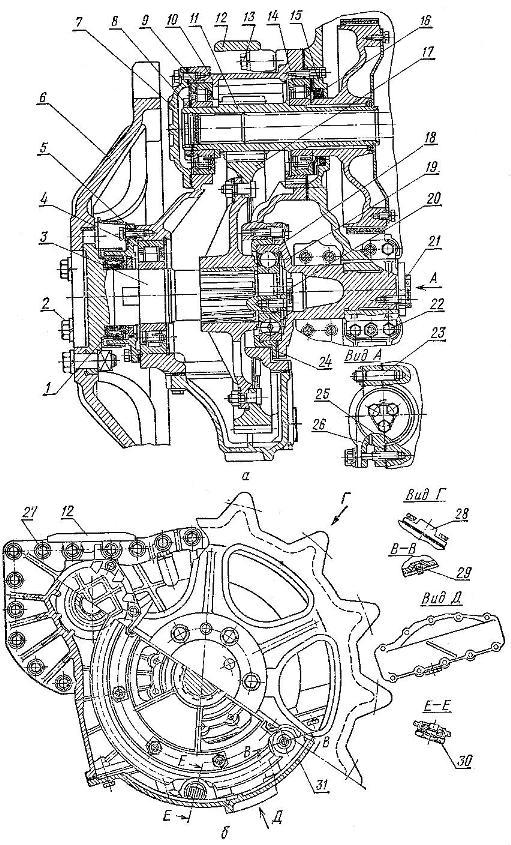

Техническое обслуживание конечных передач трактора ДТ-75 (ДТ-75М, ДТ-75Б, ДТ-75К) включает в себя соблюдение правил смазки, своевременное выявление и устранение течи масла, периодическую подтяжку креплений [рис. 1].

Рис. 1. Конечная передача трактора ДТ-75 (ДТ-75М, ДТ-75Б, ДТ-75К).

а) – Разрез по валам;

1) – Защитный кожух;

2) – Болт крепления ведущего колеса;

3) – Вал ведущего колеса;

4) – Корпус уплотнения вала ведущего колеса;

5) – Роликовый подшипник;

6) – Ведущее колесо;

9) – Роликовый подшипник;

10) – Корпус конечной передачи;

11) – Ведущая шестерня;

12) – Предохранительная накладка;

14) — Роликовый подшипник;

15) – Корпус уплотнения;

16) – Каркасный резиновый сальник;

17) – Ведомая шестерня;

18) – Шариковый подшипник вала ведущего колеса;

20) – Болт крепления шарикового подшипника вала ведущего колеса;

21) – Болт крепления бугеля на опоре;

22) — Болт крепления бугеля;

23) – Цилиндрический штифт;

24) – Стакан подшипника;

25) – Бугель конечной передачи;

26) – Регулировочные прокладки;

27) — Болт крепления корпуса конечной передачи;

28) – Крышка заливной горловины;

29) – Пробка контрольного отверстия;

30) – Пробка маслосливного отверстия;

31) – Нижняя крышка.

Порядок установки конечной передачи трактора ДТ-75 (ДТ-75М, ДТ-75Б, ДТ-75К):

1) – Затянуть болты (21), которые крепят бугель (25) на опоре (19) таким образом, чтобы он проворачивался туго;

2) – Произвести установку конечной передачи на задний мост и предварительно закрепить фланец корпуса конечной передачи, тем самым обеспечивая прилегание плоскости бугеля (25) к плоскости корпуса трансмиссии. Если есть необходимость, в образовавшийся клинообразный зазор по ширине бугеля между плоскостями бугеля и корпуса установить регулировочные прокладки под крепёжные болты (предварительно следует определить зазор щупом);

3) – Выполнить окончательную затяжку болтов, крепящих фланец корпуса конечной передачи, болтов (21), которые крепят бугель на опоре, болтов (22), с помощью которых бугель (25) крепится к корпусу заднего моста;

4) – Рассверлить и развернуть отверстия бугеля (25) и корпуса заднего моста под размер, который соответствует ремонтному размеру штифтов. Запрессовать штифты.

Момент затяжки болтов крепления конечной передачи к корпусу заднего моста и болтов (21) и (22) бугеля должен составлять 300-350 Н·м (30-35 кгс·м), болтов крепления ведущего колеса (2) – 250-300 Н·м (25-30 кгс·м).

Перед тем как заливать свежее масло, надлежит промыть дизельным топливом конечные передачи и другие сборочные единицы трансмиссии. Необходимо заполнить их корпуса до верхнего уровня свежим маслом и поездить на тракторе 3-5 минут без нагрузки.

По завершении этого требуется слить топливо, стараясь, чтобы его остаточное количество в корпусах было как можно меньше.

Источник

Ремонт конечной передачи трактора

Назначение, предъявляемые требования и классификация конечных передач. Конечной передачей называется агрегат транс-миссии, размещенный между ведущим колесом и дифференциалом колесного трактора или механизмом поворота гусеничного трактора. Число конечных передач трактора зависит от количества его ведущих колес.

Конечные передачи служат для увеличения общего передаточ-ного числа трансмиссии и в ряде случаев для обеспечения нужного дорожного просвета трактора.

Помимо общих требований к агрегатам трансмиссии к конеч-ным передачам предъявляют ряд специальных требований:

они должны обладать повышенной жесткостью картеров. Это связано с тем, что конечные передачи нагружены как внутренними силами от передачи крутящих моментов, так и внешними от веса трактора, силы тяги и боковых реакций грунта, передаваемых через ведущие колеса;

должны иметь надежные уплотнения выходного вала конечной передачи ввиду близости почвы и возможности ее проникновения внутрь картера.

Конечные передачи классифицируются:

по типу передачи —шестеренные и цепные. Цепные конечные

передачи имеют ограниченное применение, как правило, в специаль-ных тракторах для работы с высокостебельными культурами и в пор-тальных тракторах;

по виду шестеренной передачи -шестеренные с неподвижными осями валов, планетарные и комбинированные;

по кинематической схеме -одинарные и двойные;

по размещению передачи -размещенные внутри корпуса веду-щего моста трактора, в отдельных картерах, жестко или шарнирно со-единенных с ведущими мостами, с комбинированным размещением, когда одна ступень передачи размещена в корпусе ведущего моста, а другая -в отдельном картере. На гусеничных тракторах конечные пе-редачи всегда размещаются в отдельных картерах:

по кинематической схеме -одинарные и двойные.

При этом используются передачи с неподвижными осями валов, планетарные и комбинированные.

Конструкции конечных передач. Конструкция конечных пе-редач определяется назначением трактора, номинальным тяговым усилием и типом движителя. Принципиальные кинематические схемы конечных передач представлены на рис. 8.16.

Наиболее распространенными являются одинарные конечные передачи с неподвижными осями валов и цилиндрическими шестер-нями с внешним зацеплением (рис. 8.16, а ) с передаточным числом u кон = 4…7. При необходимости получения большого передаточного числа ( u кон 12) или большого дорожного просвета применяют двой-ные конечные передачи с неподвижными осями валов (рис. 8.16, б ).

Конические шестерни чаще всего используют в конечных пере-дачах ведущих управляемых колес.

Одинарные планетарные конечные передачи (рис. 8.16, в и г) и комбинированные (рис. 8.16, е) применяются только в особо мощных колесных и гусеничных тракторах. Это связано с тем, что при одина-ковых передаточных числах с конечными передачами с неподвижны-ми осями валов (рис. 8.16, а и б) у них меньше габаритные размеры, выше КПД из-за передачи части мощности в переносном движении без потерь (рис. 8.16, в и е) и полностью разгружены подшипники центральных звеньев планетарных рядов.

Двойные планетарные конечные передачи (рис. 8.16, д) не полу-чили распространения на отечественных тракторах. Однако их при-менение в перспективе возможно на сверхмощных гусеничных про-мышленных тракторах.

Изменение дорожного просвета с помощью конечной передачи показано на рис. 8.17. При нижнем положении зубчатого колеса 4 ко-нечной передачи относительно шестерни 3 под трактором обеспечи-

вается максимальный дорожный просвет Н (см. рис. 8.17, а). При по-вороте картера 2 конечной передачи относительно корпуса 1 ведуще-го моста на угол колесо 4 обкатывается относительно шестерни 3

Рис. 8.16. Кинематические схемы конечных передач:

а -одинарная с неподвижными осями валов; б – двойная с неподвижными осями ва-лов; в , г – одинарная планетарная; д – двойная планетарная; е – двойная комбинирован-ная

(рис. 8.17, б). В результате дорожный просвет под трактором умень-шается на величину h. Таким образом, изменяя положение картера конечной передачи относительно корпуса ведущего моста, можно из-менять дорожный просвет под трактором.

Смазывание деталей конечной передачи осуществляется раз-брызгиванием масла, залитого в ее картер. Конечные передачи, уста-новленные в корпусе заднего моста трактора (см. рис. 8.10, б, в и г), имеют общую масляную ванну с механизмом центральной передачи.

Выходной вал конечной передачи располагается близко относи-тельно опорной поверхности, по которой движется трактор. В резуль-

тате возрастает вероятность попадания пыли и грязи в картер, где на-ходится конечная передача. Это приводит к снижению долговечности зубчатых колес и подшипников в результате из абразивного изнаши-вания. Поэтому при проектировании конечных передач предъявляют-ся жесткие требования к качеству уплотнения выходных валов.

Рис. 8.17. Изменение дорожного просвета с помощью конечной передачи:

а – схема установки конечной передачи на трактор; б – положение зубчатых колес при изменении дорожного просвета; 1 – корпус ведущего моста; 2 – картер конечной пере-дачи; 3 и 4 – соответственно шестерня и колесо конечной передачи; 5 – ведущее колесо трактора

В настоящее время в конечных передачах применяют самопод-жимные радиальные и торцовые уплотнения с лабиринтной, пыльни-ковой или смешанной защитой от прямого попадания к ним абразив-ной среды. Основные схемы установки уплотнений выходного вала конечной передачи представлены на рис. 8.18. Радиальные уплотне-ния каркасного типа (рис. 8.18, а), состоящие из резиновой манжеты 1 с пружинным кольцом 4, охватывающей поверхность вала 5, и завул-канизированного металлического кольца 2, обеспечивающего плот-ность их посадки в гнездо 3, устанавливаются чаще всего в колесных тракторах с высоко поднятыми полуосями ведущих колес и на гусе-ничных тракторах средней мощности.

Количество радиальных манжетных уплотнений выходного вала конечной передачи зависит от вида смазочного материала, их высоты от уровня почвы и стоимости трактора (рис. 8.18, г и д). Для защиты их от внешней абразивной среды перед манжетными уплотнениями часто устанавливают войлочные или фетровые пыльники 6 и защит-ные крышки 7 и 8, создающие задерживающий лабиринт (рис. 8.18, б и в).

Контактирующая пара торцового уплотнения обычно состоит из плоского металлического кольца 10 и колец 9 из фетра (рис. 8.18, е), пробки 13 (рис. 8.18, ж) или двух плоских стальных термически обра-ботанных колец 15 и 16 (рис. 8.18, з).

Рис. 8.18. Схемы уплотнений выходного вала конечной передачи трактора:

а -д – радиальные; е -к – торцовые

Контакт колец и их защита осуществляются системой нажим-ных пружин 12, защитных манжет 11 из маслостойкой резины или металлическим гофрированным цилиндром 14 и защитными лаби-ринтными крышками.

Нажимное кольцо торцового уплотнения удерживается от про-ворачивания направляющими поводками 19 или лысками 21 на шейке вала.

В особо мощных гусеничных промышленных тракторах для бо-лее надежной защиты дорогостоящих конечных передач применяют торцовые металлические уплотнительные кольца 17 и 18 с притер-тыми концентрическими канавками (рис. 8.18, и) и дополнительный многоканальный лабиринт 20 (рис. 8.18, к).

На рис. 8.19 представлена конструкция одинарной конечной пе-редачи с неподвижными осями валов трактора ДТ-75М. Ведущий вал-

шестерня 5 установлен на двух роликоподшипниках 4 и 6. На шлице-вом хвостовике вала-шестерни 5 закреплен барабан 7 остановочного тормоза. Ведомое колесо 8 представляет собой зубчатый венец, за-крепленный на ступице 10, которая установлена на шлицах конуса ведомого вала 1. Вал 1 установлен на шариковый 9 и роликовый 2 подшипники. К фланцу вала 1 болтами прикреплено ведущее колесо 3.

Смазывание зубчатых колес и подшипников конечной передачи осуществляется разбрызгиванием масла, заливаемого в картер 11 ко-нечной передачи через горловину, закрываемую пробкой и сапуном. В нижней части картера находятся контрольное и сливное отверстия, закрываемые пробками.

Уплотнение выходного вала 1 конечной передачи торцовое. Его конструкция представлена на рис. 8.18, з.

Рис. 8.19. Конечная передача трактора ДТ-75М

Конечные передачи колесных тракторов с одинаковыми ведущими колесами обычно выпол-няют унифицированны-ми.

В качестве примера на рис. 8.20 представлен ведущий мост тракторов К-701/703 с одинарными конечными передачами. Конечная передача пред-ставляет собой планетар-ный ряд, в котором эпи-циклическая шестерня 2 неподвижна. С помощью шлицевой ступицы она закреплена на трубе 16, запрессованной в кожух

27 полуоси дифферен-циала. Ведущая солнечная шестерня 4 плавающего ти-па закреплена на полуоси 17 дифференциала.

Ведущее колесо трактора шпильками 8 крепится к водилу 9, яв-ляющемуся одновременно картером конечной передачи. Водило кре-пится к ступице 11, вращающейся на роликовом 10 и двух шариковых 15 подшипниках. К ступице 11 крепится тормозной барабан 12.

Сателлиты 5 с роликоподшипниками 7 консольно установлены на осях 6, запрессованных в картере конечной передачи.

Смазывание конечной передачи осуществляется маслом, зали-ваемым в картер через отверстие, закрываемое пробкой 3. Контроль за уровнем масла в картере осуществляется при нижнем положении пробки 3. При замене масла его слив из картера осуществляется через отверстие, закрываемое пробкой 1.

Конечная передача не требует регулировок при сборке и в экс-плуатации.

Уход за конечными передачами. Уход за передачей сводится к повседневному контролю за уровнем масла в их картерах, периодиче-ской смене его в сроки, указанные в инструкции, к предотвращению вытекания масла через уплотнения, подтяжке креплений картеров к корпусу заднего моста и регулировке радиально-упорных шариковых или роликовых подшипников, если они применяются.

Источник