- Контактная система зажигания

- Схема контактной системы зажигания

- Принцип работы контактной системы зажигания

- Неисправности контактной системы зажигания

- 1. Нет искры на свечах

- 2. Двигатель работает с перебоями

- Ремонт элементов системы зажигания автомобиля

- Магнето высокого напряжения

- Прерыватель-распределитель

- Транзисторный коммутатор ТК-102

- Катушка зажигания (индукционная катушка)

- Свечи зажигания

- Ремонт системы зажигания автомобиля

- Техническое обслуживание системы зажигания

- Почему машина на ходу глохнет

- Прерыватель-распределитель

- Назначение, принцип работы катушки зажигания

- На что следует обратить внимание

- Проверка сопротивления проводов, которые ведут на автомобильные свечи

- Проверка на наличие короткого замыкания провода

- Методы диагностирования по характеру измерения параметров

Контактная система зажигания

Система зажигания бензинового двигателя предназначена для воспламенения воздушно-топливной смеси. Возгорание этой смеси происходит благодаря искре.

В зависимости от того каким способом происходит управления процессом, систему зажигания разделяют на 3 типа:

- контактная;

- бесконтактная (как ее установить на примере ВАЗ 2101-2107 классика смотрите здесь);

- электронная.

В контактной системе управление накапливанием и распределением искры по цилиндрам осуществляется устройством механического типа — прерыватель-распределитель (трамблер).

В бесконтактной системе зажигания такую функцию выполняет транзисторный коммутатор.

При электронной системе зажигания распределением электрической энергии управляет электронный блок управления (ЭБУ).

Схема контактной системы зажигания

- Замок зажигания. Замок зажигания обычно располагается на рулевой колонке или панели управления. Он контролирует протекание тока между аккумулятором и системой зажигания.

- Аккумулятор. Когда двигатель не работает, источником электричества является аккумулятор. Он также дополняет электричество, вырабатываемое генератором,если тот выдает менее 12 вольт. Как правильно выбрать надежный АКБ смотрите здесь.

- Распределитель. Распределитель направляет поток тока высокого напряжения от катушки через ручку распределителя зажигания по очереди к каждой из свечей зажигания.

- Конденсатор. На корпусе распределителя зажигания крепится устройство под названием конденсатор. Оно обеспечивает отсутствие искры между разомкнутыми контактами прерывателя, что привело бы к обгоранию поверхности контактов.

- Свеча зажигания. Ток высокого напряжения проходит по центральному электроду свечи. Затем, в зазоре между центральным и боковым электродами образуется искра, поджигающая топливную смесь в цилиндре.

- Привод. Обычно распределитель приводится напрямую от распредвала. Скорость его вращения составляет 1/2 скорости вращения коленвала.

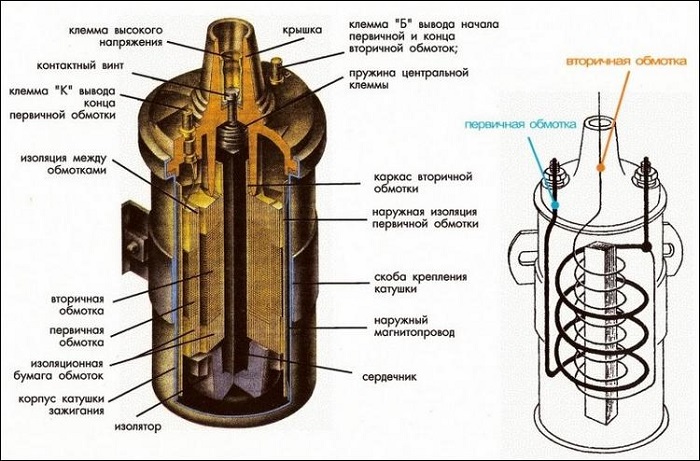

- Катушка. Катушка состоит из металлического корпуса, в котором находятся 2 изолированных обмоточных провода, намотанных на сердечник из мягкой стали. Сжатие магнитных полей вокруг первичной обмотки создает во вторичной обмотке ток высокого напряжения, который через распределитель идет к свечам зажигания.

Принцип работы контактной системы зажигания

Принцип работы контактной системы заключается в осуществлении сбора и преобразования катушкой зажигания низкого напряжения (12V) электросети авто у высокое напряжение (до 30 тыс.вольт), после чего осуществлять передачу и распределение напряжения к свечам зажигания, дабы в нужный момент создать искрообразование на свече. Перераспределение большого напряжения по цилиндрам производится через контакты.

Механическим прерывателем осуществляется непосредственное управление процессом накопления энергии (первичного контура) и замыкание/размыкание питания первичной обмотки.

Использование такого вида зажигания осуществляется на классических отечественных авто и некоторых старых иномарках.

Неисправности контактной системы зажигания

1. Нет искры на свечах

Возможные причины:

- плохой контакт или его обрыв в цепи низкого напряжения;

- недостаточный зазор между контактами прерывателя (обгорают);

- выход из строя катушки зажигания, конденсатора, крышки распределителя (трещины или обгорание), пробой ВВ проводов или самих свечей.

Методы устранения поломки:

- проверка цепей высокого и низкого напряжения;

- регулирование зазора контактов прерывателя;

- произведение замены неисправных элементов системы зажигания.

2. Двигатель работает с перебоями

Возможные причины:

- выход из строя свечи;

- нарушение зазора между электродами свечи или в контактах прерывателя;

- повреждена крышка распределителя или его ротор;

- неправильно установлен или сбился угол опережения зажигания.

Методы устранения поломки:

- проверка и регулировка угла зажигания (как правильно отрегулировать угол опережения зажигания на примере ВАЗ 2103 можно посмотреть в этом видео);

- замена неисправных элементов;

- установка требуемых зазоров на свечи и контактах прерывателя.

Источник

Ремонт элементов системы зажигания автомобиля

Магнето высокого напряжения

Пусковые двигатели, установленные на дизелях, имеют автономный источник высокого напряжения — магнето, который вырабатывает ток низкого напряжения, преобразует его в ток высокого напряжения и подает в определенный момент к свечам зажигания.

Основными неисправностями магнето являются:

- размагничивание ротора

- повреждение обмоток трансформатора

- износ контактов прерывателя

- трещина в деталях токоведущих устройств

- пробой конденсатора

- нарушение угла абриса магнето

Намагниченность ротора проверяют магнитометром МД-4. Если она ниже 220 мкВб, тогда ротор намагничивают на аппарате НА-5-ВИМ от 12-вольтной АКБ 2-3-разовым включением аппарата на 1-2 с.

Работоспособность трансформатора проверяют на стенде КИ-968 током 1,5-2,5 А, который пропускают через его первичную обмотку и прерыватель стенда. При частоте вращения кулачкового вала прерывателя 500 мин-1 на трехэлектродном разряднике стенда должна появиться устойчивая искра голубого цвета. Неисправный трансформатор заменяют.

В собранном магнето ротор должен плавно вращаться от руки и самоустанавливаться в нейтральное положение, будучи отведенным от него на угол 15-20°. Продольное перемещение ротора допускается до 0,06 мм. Зазор между разомкнутыми контактами прерывателя должен быть в пределах 0,25-0,35 мм. Давление пружины в момент размыкания контактов 5—7 Н. На собранном магнето проверяется абрис — угол между нейтральным положением ротора (магниты ротора находятся в вертикальной плоскости) и положением ротора, когда в первичной обмотке трансформатора будет максимальный по величине ток; в этот момент должны размыкаться контакты прерывателя. Величина абриса долна быть равна 8-12°. Нарушение установки абриса приводит к снижению или к полному прекращению искрообразования из-за уменьшения тока в первичной обмотке трансформатора и напряжения во вторичной. Для проверки величины абриса магнето устанавливают на стенд КИ-968, соединяют с приводом, устанавливают ротор в нейтральное положение, а стрелку разрядника вращением переводят на нуль. Плавно поворачивая рукой привод магнето в направлении рабочего вращения, фиксируют момент размыкания контактов прерывателя (используют прибор ИУК стенда или контрольную лампу). Абрис определяют по шкале разрядника. Устанавливают абрис поворотом кулачка на шейке ротора.

Собранное магнето испытывают на бесперебойность искрообразования при частоте вращения 2000-4500 мин-1 в течение 5 мин при зазоре 7 мм на разряднике. Высоковольтную изоляцию магнето проверяют при частоте вращения 2400-3000 мин-1 и зазоре на разряднике 9—11 мм в течение 15 с. В процессе испытания искрообразование должно быть бесперебойным.

Прерыватель-распределитель

Основными неисправностями являются:

- износ и обгорание контактов

- уменьшение упругости пружин

- износ текстолитовой втулки и пятки рычажка прерывателя

- трещины или сквозной искровой пробой деталей (крышка, ротор)

Обгоревшие контакты зачищают стеклянной шкуркой или специальным надфилем с последующей протиркой ветошью, смоченной в бензине. При высоте контактов менее 0,6 мм заменяют рычаг прерывателя или контактную стойку в сборе. Вместо изношенных контактов припоем ПСр-70 припаивают новые.

Натяжение пружины проверяют с помощью динамометра. Усилие пружины по оси контактов в момент их разрыва должно составлять не менее 4,9 Н. Момент разрыва контактов определяют по контрольной лампе. В случае ослабления пружины рычаг прерывателя в сборе заменяют.

В регуляторах опережения зажигания поврежденные пружины, диафрагму, прокладку под штуцер, текстолитовые детали заменяют новыми.

В собранном прерывателе-распределителе валик должен вращаться легко, его продольное перемещение не должно превышать 0,25 мм. Собранный прерыватель-распределитель регулируют и испытывают на стенде КИ-968. Его соединяют с индукционной катушкой и АКБ стенда. Среднее значение силы тока, проходящего через контакты прерывателя, при прочих равных условиях зависит от угла замкнутого состояния контактов, т. е. от угла поворота кулачка прерывателя, в пределах которого контакты находятся в замкнутом состоянии. На стенде его контролируют с помощью прибора ИУК. Угол проверяют при частоте вращения кулачка 1500 мин-1 и регулируют изменением зазора между контактами.

Пригодность конденсатора определяют методом сравнения с эталонным по качеству искрообразования. Если при включении в цепь испытуемого конденсатора интенсивность искрообразования уменьшается, конденсатор неисправен.

В собранном прерывателе-распределителе проверяют бесперебойность искрообразования. При постепенном повышении частоты вращения валика распределителя до заданных техническими требованиями значений не должно быть заметных на глаз и слух перебоев в искрообразовании на трехэлектродных разрядниках с искровым промежутком 7—10 мм.

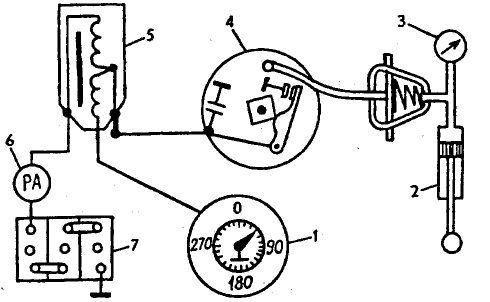

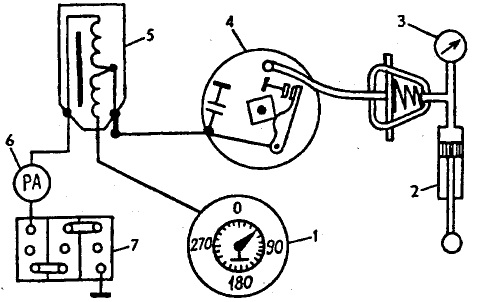

Рис. Схема проверки прерывателя-распределителя на стенде: 1 — диск синхронизатора; 2 — вакуумный насос; 3 — вакуумметр; 4 — проверяемый прерыватель-распределитель; 5 — индукционная катушка; 6 — амперметр; 7 — аккумуляторная батарея.

Правильность чередования искрообразования в распределителе проверяют при подаче высокого напряжения от индукционной катушки на неоновую лампу синхроноскопа стенда. Угол чередования вспышек лампы, измеряемый по шкале градуированного диска при частоте вращения валика распределителя 100— 150 мин-1, должен составлять 90° для кулачков с четырьмя выступами, 60° — с шестью и 45° — с восьмью выступами. Отклонение не должно превышать ±1°. Большая неравномерность свидетельствует об износе кулачка.

Работу центробежного регулятора опережения зажигания проверяют также с помощью синхроноскопа. Плавно увеличивая частоту вращения валика распределителя, по тахометру определяют, при какой частоте вращения началось и закончилось смещение светящейся риски относительно нулевого деления шкалы, и устанавливают величину угла смещения риски. Полученные данные сравнивают с техническими требованиями. Регулируют работу центробежного регулятора изменением натяжения пружины грузиков или заменой пружин.

Вакуумный регулятор опережения зажигания проверяют после подсоединения к штуцеру вакуумного насоса и вакуумметра. Характеристики вакуумного регулятора изменяют с помощью регулировочных шайб, устанавливаемых под его пробкой.

При испытании электрической прочности крышки и ротора распределителя высокое напряжение от индукционной катушки стенда подают на центральное гнездо крышки, а выводные провода высокого напряжения соединяют с разрядниками, выдерживая искровой промежуток 10 мм. Устанавливают частоту вращения вала распределителя 500-700 мин-1 и наблюдают новообразование на разряднике. Ротор и крышка считаются исправными, если искрообразование на разряднике бесперебойное.

Транзисторный коммутатор ТК-102

Он может иметь следующие неисправности:

- обрыв в цепи

- пробой транзистора, стабилизатора, импульсного трансформатора и др.

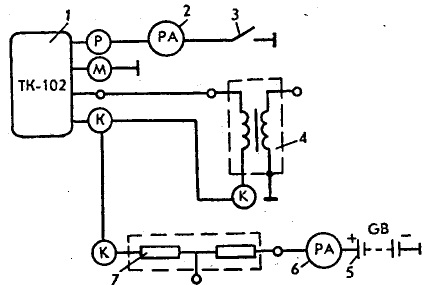

Рис. Схема проверки транзисторного коммутатора ТК-102: 1 — коммутатор; 2, 6 — амперметры; 3 — выключатель; 4 — катушка; 5 — аккумуляторная батарея; 7 — резисторы СЭ-107.

Проверку транзисторного коммутатора, проверку транзистора в ключевом режиме выполняют по схеме. При замыкании выключателя 3 наблюдают за показаниями амперметров: амперметр 2, регистрирующий ток в цепи управления транзистором, должен показать 0,5-0,6 А, а амперметр 6, регистрирующий ток в первичной обмотке катушки зажигания, — 6—7 А. При размыкании выключателя 3 амперметр 6 должен зарегистрировать прекращение тока.

Катушка зажигания (индукционная катушка)

Работоспособность катушки определяют испытанием на стендах КИ-968, Э-208 и др. На стенд устанавливают исправный распределитель и к нему подключают первичную обмотку проверяемой катушки и аккумуляторную батарею или используют прерыватель и конденсатор стенда. Вывод катушки соединяют с разрядником, установив зазор между его иглами 7 мм для катушек, работающих в контактной системе зажигания, и 10 мм — для транзисторных.

Индукционные катушки контактно-транзисторной системы зажигания (Б-114) следует испытывать со своим прерывателем-распределителем (Р-137, Р-133, Р4-Д) и транзисторным коммутатором при максимальной частоте вращения вала распределителя. Заметные на глаз и слух перебои в искрообразовании не допускаются.

Свечи зажигания

Характерные неисправности свечей зажигания:

- электроэрозионный и химический износ электродов

- отложение нагара

- повреждение изолятора центрального электрода

Нагар очищают скребками или пескоструйной обработкой на приборе Э-203-0. Зазор между электродами регулируют подгибанием бокового электрода. Для свечей различных двигателей он должен быть в пределах 0,4-0,8 мм. Очищенные свечи испытывают на бесперебойность искрообразования при давлении 0,8 МПа и герметичность при давлении 1,0 МПа на приборе Э-203П или М514-2. Если падение давления превышает 0,05 МПа за 1 мин для свечей со стеклогерметиком и за 10 с с герметиком из термоцемента, то свечи считаются неисправными. У исправных свечей искрообразование должно быть бесперебойным. Работу испытуемой свечи можно проверить сравнением с эталонной.

Источник

Ремонт системы зажигания автомобиля

Техническое обслуживание системы зажигания

Военная Энциклопедия — историко-архивный военно-патриотический портал

главная☆советская военная энциклопедия☆военная техника☆военная наука☆военное обозрение☆история оружия☆форум

военная техника ☆ статьи по устройству ВАТ ☆

При ТО-1 очищают поверхности приборов зажигания от пыли и грязи, проверяют плотность крепления всех разъемов экранирующих шлангов проводов высокого напряжения и разъемов проводов низкого напряжения.

При ТО-2 смазывают валик и втулку ротора распределителя зажигания; осматривают распределитель и проверяют установку зажигания; выворачивают свечи, проверяют и регулируют зазор между их электродами; протирают съемные детали свечей, проверяют состояние изоляции проводов и их крепление.

При четвертом ТО-2 снимают, осматривают и устраняют неисправности распределителя зажигания.

При СТО проверяют систему зажигания, чтобы избежать затрудненного пуска холодного двигателя зимой.

Валик распределителя смазывают через колпачковую масленку, ввернутую в его корпус. С этой целью масленку поворачивают на 1/2…1 оборот; если требуется в масленку закладывают смазку Литол-24. Втулку ротора смазывают 4…5 каплями масла, применяемого для двигателя.

Зазор между электродами свечей проверяют с помощью специального круглого щупа. Установка нормального зазора производится подгибанием бокового электрода.

При снятии распределителя зажигания с двигателя его разбирают, осматривают все элементы, очищают от грязи и пыли, собирают и проверяют его работу на специальном стенде.

Рис. 76. Установка зажигания: 1 — указатель установки зажигания; 2 — шкив коленчатого вала; 3 -риска, на фланце корпуса привода распределителя; 4 — верхний фланец корпуса привода распределителя; 5 — паз на валу привода распределителя: 6 — нижний фланец корпуса распределителя.

Установку зажигания выполняют в случае снятия с двигателя распределителя или при нарушении опережения зажигая. Порядок выполнения этой работы следующий:

- устанавливают поршень первого цилиндра в положение за 4,5 до ВМТ. Для этого выворачивают свечу, закрывают отверстие бумажной пробкой и провертывают коленчатый вал до выталкивания пробки, после чего устанавливают метку на шкиве коленчатого вала (рис.76) между цифрами 3 и 6 на шкале указателя установки зажигания;

- устанавливают паз 5 на верхнем торце вала распределителя так, чтобы он находился на одной линии с дисками 3 на верхнем фланце корпуса привода распределителя и был смещен влево и вверх от центра вала;

- вставляют привод распределителя в гнездо блока, обеспечивая перед этим соосность отверстий под болты в нижнем фланце корпуса привода и резьбовых отверстий в блоке;

- в установленном на место приводе распределителя располагают паз валика параллельно оси, соединяющей отверстия на верхнем фланце корпуса привода;

- проворачивают коленчатый вал на два оборота при этом метка на шкиве должна быть между цифрами 3 и 6 на указателе зажигания; ставят на место распределитель так, чтобы пластины октан- корректора были направлены вверх, снимают крышку экрана, экран и крышку распределителя и поворотом корпуса распределителя совмещают красные метки на роторе и статоре датчика импульсов, при этом ротор отжимают против хода часовой стрелки для выбора зазоров. В этом положении закрепляют корпус распределителя и затягивают болт крепления верхней пластины октан-корректора;

- устанавливают крышку распределителя и экран, проверяют правильность установки проводов, подведенных к крышке распределителя в соответствии с порядком работы цилиндров (1-5-4-2-6-3-7-8).

Проверяют правильность установки зажигания пробегом. При движении на прямой передаче со скоростью 30 км/ч на ровной дороге резко нажимают на педаль дроссельных заслонок. Если при этом скорость возрастает до 50 км/ч и слышны слабые быстроисчезающие детонационные стуки, то зажигание установлено правильно. Если стуки «отсутствуют, то угол опережения зажигания увеличивают, если стуки, сильные — уменьшают. Корректировку угла зажигания производят октан-корректором. Перед пробегом автомобиля двигатель должен быть прогрет до 75-80°.

Метки: техническое обслуживание ☆ устройство автомобиля ☆ электрооборудование автомобиля ☆

| Устройство и работа приборов системы зажигания Неисправности системы зажигания |

Только качественная недорогая мебель производства России. Вся мебель проверена специалистами.

Военная Энциклопедия. Карта сайта.

Почему машина на ходу глохнет

Что касается наиболее часто встречающихся неисправностей, с которыми сталкивается много водителей автомобилей ВАЗ, к перечню распространенных причин можно отнести и приводящие к тому, что отечественная машина 2106 глохнет на ходу. Рассмотрим их детально.

- Низкое качество используемого топлива. Именно с этого специалисты рекомендуют начинать поиски источника проблемы. Если при сливе старого топлива и замене его новым вам повезет и машина заведется, можно с уверенностью утверждать, что экономить на качестве бензина для автомобиля не следует.

- Свечи. Зачастую после смены топлива и сохранности проблемы, то есть все еще не заводится ВАЗ, подозрение падает на свечи. Следует проверить их состояние после того, как они будут выкручены, и при необходимости заменить на новые.

- Топливный фильтр. Очень часто забитый фильтр может провоцировать перебои подачи топлива, в результате чего ВАЗ 2106 глохнет на ходу. Для устранения неисправности достаточно произвести замену топливного фильтра.

- Проблемы с воздушным фильтром решаются таким же методом, как и с топливным. Забитый фильтр не дает проходить воздуху, что приводит к давлению мотора, то есть падению мощности. Так процесс сгорания смеси не будет осуществляться, как следствие — мотор будет глохнуть.

- Проблема в бензонасосе. Неисправность бензонасоса приводит к тому, что ВАЗ 2106 глохнет или вовсе не запускается. Лечение — проверка насоса с последующим ремонтом или заменой.

- Аккумулятор: окисление или плохой контакт клемм. Клеммы следует проверить, после чего почистить или заменить АКБ.

- Если двигатель заглох на ходу и больше не заводится, причиной может являться генератор, который не дает заряда. А так как машина питается только от аккумулятора и, как известно, его надолго не хватает, авто начинает работу на АКБ до тех пор, пока он полностью не сядет.

- В современных марках причиной поломки могут стать неисправности электрооборудования. С такой проблемой лучше сразу обращаться к специалистам, ведь без опыта и знаний можно полмашины заменить, а от проблемы не избавиться.

Каждый автовладелец, который ездит на классических автомобилях от «АвтоВАЗ», постоянно сталкивается с какими-то проблемами. Часто случается, что очень нужно ехать прямо сейчас, но машина не заводится. ВАЗ 2106 тому не исключение. Такому поведению есть несколько типовых причин. Сегодня мы рассмотрим основные неполадки, которые могут произойти с «шестеркой».

Прерыватель-распределитель

Основными неисправностями являются:

- износ и обгорание контактов

- уменьшение упругости пружин

- износ текстолитовой втулки и пятки рычажка прерывателя

- трещины или сквозной искровой пробой деталей (крышка, ротор)

Обгоревшие контакты зачищают стеклянной шкуркой или специальным надфилем с последующей протиркой ветошью, смоченной в бензине. При высоте контактов менее 0,6 мм заменяют рычаг прерывателя или контактную стойку в сборе. Вместо изношенных контактов припоем ПСр-70 припаивают новые.

Натяжение пружины проверяют с помощью динамометра. Усилие пружины по оси контактов в момент их разрыва должно составлять не менее 4,9 Н. Момент разрыва контактов определяют по контрольной лампе. В случае ослабления пружины рычаг прерывателя в сборе заменяют.

В регуляторах опережения зажигания поврежденные пружины, диафрагму, прокладку под штуцер, текстолитовые детали заменяют новыми.

В собранном прерывателе-распределителе валик должен вращаться легко, его продольное перемещение не должно превышать 0,25 мм. Собранный прерыватель-распределитель регулируют и испытывают на стенде КИ-968. Его соединяют с индукционной катушкой и АКБ стенда. Среднее значение силы тока, проходящего через контакты прерывателя, при прочих равных условиях зависит от угла замкнутого состояния контактов, т. е. от угла поворота кулачка прерывателя, в пределах которого контакты находятся в замкнутом состоянии. На стенде его контролируют с помощью прибора ИУК. Угол проверяют при частоте вращения кулачка 1500 мин-1 и регулируют изменением зазора между контактами.

Пригодность конденсатора определяют методом сравнения с эталонным по качеству искрообразования. Если при включении в цепь испытуемого конденсатора интенсивность искрообразования уменьшается, конденсатор неисправен.

В собранном прерывателе-распределителе проверяют бесперебойность искрообразования. При постепенном повышении частоты вращения валика распределителя до заданных техническими требованиями значений не должно быть заметных на глаз и слух перебоев в искрообразовании на трехэлектродных разрядниках с искровым промежутком 7—10 мм.

Правильность чередования искрообразования в распределителе проверяют при подаче высокого напряжения от индукционной катушки на неоновую лампу синхроноскопа стенда. Угол чередования вспышек лампы, измеряемый по шкале градуированного диска при частоте вращения валика распределителя 100— 150 мин-1, должен составлять 90° для кулачков с четырьмя выступами, 60° — с шестью и 45° — с восьмью выступами. Отклонение не должно превышать ±1°. Большая неравномерность свидетельствует об износе кулачка.

Работу центробежного регулятора опережения зажигания проверяют также с помощью синхроноскопа. Плавно увеличивая частоту вращения валика распределителя, по тахометру определяют, при какой частоте вращения началось и закончилось смещение светящейся риски относительно нулевого деления шкалы, и устанавливают величину угла смещения риски. Полученные данные сравнивают с техническими требованиями. Регулируют работу центробежного регулятора изменением натяжения пружины грузиков или заменой пружин.

Вакуумный регулятор опережения зажигания проверяют после подсоединения к штуцеру вакуумного насоса и вакуумметра. Характеристики вакуумного регулятора изменяют с помощью регулировочных шайб, устанавливаемых под его пробкой.

При испытании электрической прочности крышки и ротора распределителя высокое напряжение от индукционной катушки стенда подают на центральное гнездо крышки, а выводные провода высокого напряжения соединяют с разрядниками, выдерживая искровой промежуток 10 мм. Устанавливают частоту вращения вала распределителя 500-700 мин-1 и наблюдают новообразование на разряднике. Ротор и крышка считаются исправными, если искрообразование на разряднике бесперебойное.

Назначение, принцип работы катушки зажигания

Устройство является наиболее консервативной деталью в бензиновом ДВС. Ее прототип был изобретен в Германии инженером Румкорфом в середине девятнадцатого века. Она заменила магнето в двигателях автомобилей в начале 20-го века.

Основное назначение устройства – преобразование низковольтных электрических импульсов амплитудой около 12 Вольт (напряжение бортовой сети автомобиля) в высоковольтные импульсы амплитудой более 15.000 Вольт. Высокое напряжение необходимо для пробоя рабочей зоны свечи зажигания.

По типу исполнения и схеме зажигания катушки классифицируют:

- одиночные;

- сдвоенные (строенные, четырехблочные);

- индивидуальные.

Одиночные устройства применяются в системах с распределителем зажигания. Сдвоенные используют в четырехцилиндровых ДВС без распределителя. Одна часть формирует высоковольтный импульс на 1-й и 4-й цилиндр, вторая обслуживает 2 и 3-й. Строенные и четырехблочные катушки иногда применяются соответственно в шестицилиндровых и восьмицилиндровых двигателях. В современных автомобилях широкое распространение получили индивидуальные катушки. Они устанавливаются на каждую свечу зажигания индивидуально. Индивидуальная катушка свечи зажигания имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными:

- отказ одного из устройств не ведет к полному останову двигателя;

- более просто организовать схему электронного управления;

- отсутствие механического распределителя зажигания делает систему более надежной;

- распределение импульсной нагрузки уменьшает токи, способствует увеличению ресурса;

- облегчается определение неисправного устройства, которое легко производится компьютерной диагностикой;

- в большинстве индивидуальных катушек установлен импульсный усилитель, он управляется малыми сигнальными токами, что уменьшает электрические помехи, увеличивает надежность электрооборудования.

По типу управления подразделяют:

- контактные;

- электронные;

- со встроенным коммутатором (импульсным усилителем).

В контактных бобинах зажигания низковольтный импульс формируется прерывателем. При коммутировании первичной цепи прерывателем в первичной цепи индуцируется импульс электродвижущей силы. Устройство представляет автотрансформатор, который увеличивает амплитуду импульса в N раз, где N – коэффициент трансформации, равный отношению числа витков во вторичной к первичной обмотке. Коэффициент трансформации контактных устройств превышает 1000.

В бесконтактных системах применяют электронные катушки. Их коэффициент трансформации больше, они формируют стабильную искру. При ремонте нельзя взаимозаменять контактные и бесконтактные устройства.

Встроенный коммутатор установлен на большинство индивидуальных катушек, часто устанавливается на сдвоенные. К их недостатку относится более высокая вероятность отказа в связи с наличием электронных комплектующих.

На что следует обратить внимание

Сначала проверьте провода на наличие видимых повреждений – оплавлений и нарушений изоляции. Быстрый выход проводов из строя может наблюдаться в следующих ситуациях:Вибрация. Причиной выхода из строя проводов может быть вибрация двигателя, которая приводит к ослаблению электрических контактов свечей зажигания. При этом возрастает напряжение, подводимое к свечам. Рост напряжения может вывести из строя не только высоковольтные провода, но и катушки зажигания.

Высокие температуры. Тепло от двигателя может расплавить изоляцию и наконечники проводов. Поврежденный наконечник нарушает фиксацию провода и влияет на работу соответствующей свечи. Повреждение изоляции может привести к заземлению провода на металлические детали кузова, при этом искрообразование в цилиндре будет отсутствовать.

Абразивное воздействие. Когда высоковольтные провода начинают касаться деталей двигателя (в особенности с острыми краями), возникают повреждения и поломки проводов. Если это происходит, то возникает риск заземления провода на кузов.

Проверка сопротивления проводов, которые ведут на автомобильные свечи

Необходимое оборудование: цифровой мультиметр

Настройте цифровой мультиметр на измерение сопротивления (Омы, ?). Удерживайте контакты тестера на обоих концах провода и определите его сопротивление. Сообщество автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) установило верхнюю границу значения сопротивления на уровне 3,600 Ом·м. Тем не менее производители автомобилей могут рекомендовать другие значения, поэтому для справки лучше обратиться к руководству по ремонту автомобиля.

Проверка на наличие короткого замыкания провода

Необходимое оборудование: 12-вольтовый индикатор фазы

Присоедините индикатор к «земле». Запустите двигатель и проведите индикатор вдоль всех проводов. Появление искры указывает на повреждение изоляции провода и необходимость его замены.

Примечание

При проверке на наличие короткого замыкания проводов постарайтесь избегать контакта с металлическими деталями в подкапотном пространстве.

Методы диагностирования по характеру измерения параметров

- Прямые методы основаны на измерении структурных параметров технического состояния непосредственно прямым измерением (размер детали, зазор в подшипниках, прогиб ремня привода вентилятора и т.д.)

- Косвенные методы основаны на определении структурных параметров состояния составных частей по косвенным (диагностическим) параметрам при установке диагностического устройства без разборки машины. Этими методами определяются физические величины, характеризующие техническое состояние механизмов и систем машины: давление масла, расход газа (топлива, масла), параметры вибрации, ускорение при разгоне двигателя и др.

Техническое диагностирование при эксплуатации машин приурочивается к соответствующему виду технического обслуживания. Это позволяет снизить трудоемкость выполнения операций технического обслуживания, повысить их эффективность и обеспечить безотказность работы объекта до следующего контроля и обслуживания.

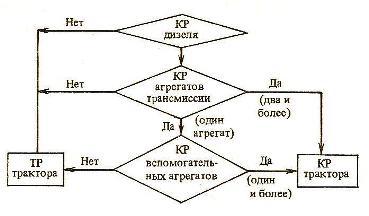

Результаты диагностирования заносят в специальную карту, в которой год и дату поступления техники считают от последнего капитального ремонта (или от начала эксплуатации для новых автомобилей). Наработку от начала эксплуатации ставят в том случае, если автомобиль не подвергался капитальному ремонту. В заключение указывают вид ремонта основных агрегатов, либо автомобиля в целом, или же остаточный ресурс и номер очередного технического обслуживания.

Основным источником достоверной информации о техническом состоянии каждого отдельно взятого автотранспортного средства является технический контроль, включающий осмотр и инструментальное диагностирование.

В соответствии с принятой терминологией под техническим контролем в сфере производства понимается проверка соответствия продукции установленным техническим требованиям (соответствие технического состояния автотранспортного средства нормативно-технической документации и законодательным нормам).

Техническая диагностика — отрасль знаний, изучающая и устанавливающая признаки неисправностей составных частей объектов, разрабатывающая методы и средства, с помощью которых дается заключение (ставится диагноз) о техническом состоянии объектов диагностирования, а также принципах построения и организации использования систем диагностирования.

Техническое состояние — совокупность подверженных изменению в процессе производства или эксплуатации свойств объекта, характеризуемая в определенный момент признаками и параметрами состояния, установленными технической документацией на этот объект.

Объект диагностирования — изделие (транспортное средство) и его составляющие, подвергаемые диагностированию.

Техническое диагностирование — процесс определения технического состояния объекта диагностирования с требуемой точностью.

Результатом диагностирования является диагноз — заключение о техническом состоянии объекта с указанием при необходимости места, вида и причины дефекта.

Средства и объекты диагностирования, подготовленные к проверке параметров состояния или осуществляющие ее по правилам, установленным соответствующей документацией, называются системой технического диагностирования. Таким образом, различают понятие диагностики как отрасли знаний и как области практической деятельности. В первом случае используется термин «техническая диагностика», во втором — «техническое диагностирование».

Важнейшее требование к диагностированию — возможность оценки состояния объекта без его разборки.

Источник