Проверка состояния и ремонт заземлений опор контактной сети

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и увеличения надежности защиты контактной сети от токов КЗ осуществляют заземления устройств, которые могут оказаться под напряжением из-за нарушения изоляции или при соприкосновении их с оборванными проводами. Заземляющим устройством в тяговой сети служит рельс, к которому и присоединяют такие устройства. При этом не должны нарушаться надежность и устойчивость работы СЦБ и ухудшаться условия защиты подземных сооружений от коррозии блуждающими токами.

Проверку состояния и ремонт индивидуальных заземлений опор выполняют со снятием напряжения с проводов, находящихся на опоре в зоне работы, два электромонтера 6 и 5-го разрядов (если работа выполняется с приставной лестницы, то в состав исполнителей входит еще электромонтер 4-го разряда).

Внешним осмотром проверяют целостность и исправность заземления, надежность присоединения его к тяговому рельсу. Индивидуальное заземление подключают к тяговому рельсу наглухо или через искровой промежуток. При работе без снятия напряжения с контактной сети искровой промежуток шунтируют перемычкой или переносным заземлением, а со снятием выполняют проверку без нее.

Заземляющий проводник (спуск) должен быть окрашен, выправлен и натянут вдоль опоры с полевой или боковой стороны. Не допускается соприкосновение спуска с поверхностью бетона и с кронштейном ВЛ до 1 кВ. С этой целью между спуском и опорой устанавливаются изолирующие деревянные (или полимерные) прокладки, закрепляемые на опоре хомутом или вязальной проволокой. На металлической опоре проверяют подключение заземляющего проводника, которое должно быть выполнено с помощью специального заземляющего болта. Подключение заземления к основным элементам опоры запрещается. При двойном заземлении расстояние между точками подключения заземляющих проводов к рельсу должно быть не более 200 мм.

Проверку состояния и ремонт группового заземления опор проводят тем же составом исполнителей, но без снятия напряжения, вблизи частей, находящихся под напряжением.

До начала работ при наличии в заземляющих спусках защитного устройства устанавливают на нем медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм , присоединяя ее сначала со стороны тягового рельса, а затем — со стороны троса. Работу выполняют в диэлектрических перчатках. При работах на контактной сети переменного тока на трос группового заземления завешивают две переносные заземляющие штанги на расстоянии 200 м друг от друга; проверку состояния заземления и ремонт производят в зоне между ними.

Осмотр троса группового заземления начинают с проверки его целостности и исправности присоединения к рельсовой цепи. Затем проверяют длину «плеча» троса группового заземления от места подключения к рельсовой цепи до анкеровки (или врезного изолятора) и высоту его подвеса; длина «плеча» на линиях постоянного тока не должна превышать 600 м при железобетонных опорах и 300 м — при металлических, а на переменном токе — не более 200 м. У изолирующих стыков рельсовой цепи трос группового заземления должен быть секционирован.

Трос группового заземления должен анкероваться на высоте 4 м от поверхности земли. Высота подвеса троса от уровня земли должна быть не менее 5 м (рис. 5.37).

|

Проверяют узлы крепления троса на опорах и присоединения заземляющего спуска к тросу и тяговому рельсу.

Ослабленные крепления подтягивают. В местах перегиба троса (на кривых участках пути) седло должно быть расположено так, чтобы усилие от излома приходилось на корпус, а не на плашку; между алюминиевым (сталеалюминиевым) проводом и седлом должен быть вкладыш (деталь К-067).

Заземляющие спуски соединяют с тросом группового заземления, выполненного проводами марки М или ПБСМ, зажимами (К-054), а проводами марки А или АС сечением 120— 185 мм — К-064. На заземляющие проводники из круглой стали диаметром 10-12 мм и провода марки А или АС сечением до 95 мм 2 устанавливают плашечные зажимы К-066. Все места присоединения должны быть надежно закреплены болтами с контргайками.

При необходимости переборки узлов перед их рассоединением место будущего разрыва шунтируют медной перемычкой сечением 50 мм 2 .

Контактные поверхности зачищают до металлического блеска наждачным полотном или металлической щеткой.

К тяговому рельсу или к средней точке путевого дроссель-трансформатора подключают трос группового заземления в середине длины его «плеча». Подключение выполняют одинарным заземляющим проводником наглухо или через искровые промежутки или дйодные заземлители.

К групповому заземлению не подключаются опоры с сопротивлением ниже 100 Ом, а также заземляющие спуски от рогов разрядника или от привода секционного разъединителя.

Измерения и проверку исправности защитных устройств проводят в сухую погоду без снятия напряжения вдали от частей, находящихся под напряжением, бригадой, состоящей из двух электромонтеров 5 и 3-го разрядов.

При проверке искрового промежутка сначала внешним осмотром проверяют целостность троса группового заземления, исправность защитного устройства (искрового промежутка, диодного или тиристорного заземлителей) и всех соединений в цепи заземления. Заземляющую штангу, с последовательно включенным в ее проводник искровым промежутком, присоединяют к тяговому рельсу, предварительно завесив ее на трос группового заземления. Затем включают вольтметр М231 или М762 с нулевым делением в середине шкалы параллельно искровому промежутку и следят за стрелкой прибора, сняв заземляющую штангу с троса группового заземления. Если на перегоне есть поезда, работающие в тяговом режиме, стрелка отклоняется, что показывает исправность искрового промежутка. Неисправный искровой промежуток заменяют.

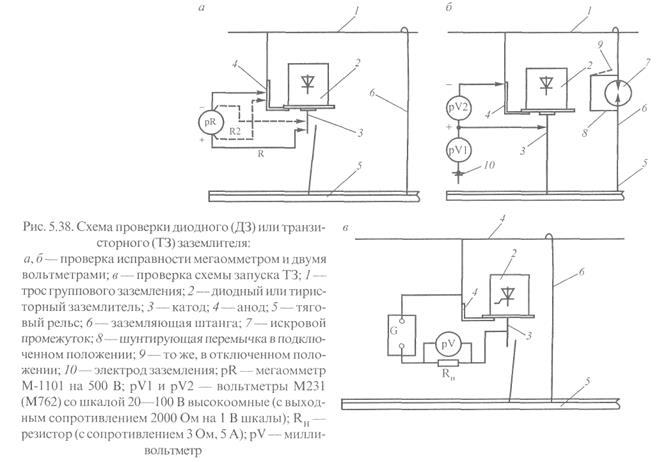

При проверке работы диодного заземлителя сначала проверяют узлы крепления его корпуса и подключения троса группового заземления. Сняв крышку, очищают вентили от загрязнения и мегаомметром на 500 В проверяют его на одностороннюю проводимость, изменяя полярность в соответствии со схемой, приведенной на рис. 5.38, а. Диодный заземлитель исправен, если прямое сопротивление RПР = 0, а обратное RОБР ³100 кОм.

Можно проверить работоспособность диодного заземлителя с помощью двух вольтметров. Для этого заземляющую штангу с искровым промежутком, последовательно включенным в ее проводник, завешивают на трос группового заземления. В стороне на глубину 0,5 м забивают электрод заземления и подключают вольтметры по схеме на рис. 5.38, о. Катод от заземляющего спуска со стороны рельса не отключают. Отсоединяют в диэлектрических перчатках перемычку 8 и при наличии поездов на перегоне фиксируют показания приборов.

Если диодный заземлитель исправен, то вольтметр pV2 показывает то же значение, что и pV1при положительном потенциале «рельс-земля», или десятые доли вольта (либо нуль)—при отрицательном.

Выявление причин неисправности и ремонт замененных диодных заземлителей производят в мастерских ЭЧ. Результаты проверки заносятся в Журнал осмотров и неисправностей (форма ЭУ-83).

Для контроля цепи заземления опор контактной сети разработаны приборы ИСО-1И (конструкция ЗАО «ЦНИТЭ») и ИСО-2И (ООО «Электродиагност»), конструктивно выполненные в виде двух блоков: блока генератора, оснащенного встроенным устройством для измерения входного сопротивления группового заземления RЗГ и сопротивления RЗОИ опор с индивидуальным заземлением через защитное устройство, и блока регистратора, предназначенного для измерения сопротивления единичных опор RЗОИ в группе без их отсоединения от объединяющего троса.

К преимуществам использования приборов ИСО-1И и ИСО-2И относятся: возможность измерения сопротивления R30 без отсоединения опоры от объединяющего троса и без верховых работ (с поверхности земли); высокий уровень помехозащищенности; низкое выходное сопротивление блока генератора (RBbIX

Дата добавления: 2017-11-04 ; просмотров: 3223 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Монтаж, испытания и ремонт заземляющих устройств

Под заземлением понимают преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Монтаж заземляющего устройства включает в себя прокладку шин заземления внутри здания подстанции и выполнение наружного контура заземления. Внутренний заземляющий контур выполняют чаще всего из полосовой стали, которую обычно крепят к стене либо пристрелкой дюбелями к беленому или кирпичному основанию с помощью строительно-монтажного пистолета, либо шурупами, ввинченными в пластмассовые дюбели, расклиненные в просверленных отверстиях в стене. Точки крепления полосы (рис. 4.55) располагаются вблизи (

100 мм) поворотов и мест ответвления, а также на расстоянии 650—1000 мм друг от друга на прямых участках.

Если в конструкциях зданий предусмотрены закладные детали, заземляющие проводники приваривают к ним, а к строительным конструкциям из гипсолита, шлакобетона, толстой штукатурки крепят на «вмазанных сухарях» (рис. 4.55, г).

К оборудованию заземляющие проводники, как правило, присоединяют непосредственно, а не через конструкции, на которых оно установлено, причем присоединение

|

| Рис. 4.55. Крепления стальных проводников заземления: а – держателем, приваренным к закладной детали; б – дюбелем непосредственно к стене; в – то же, с изгибом заземляющей полосы для обеспечения расстояния от стены; 1 — закладная деталь; 2 – держатель; 3 – дюбель-гвоздь; 4 – проводник заземления (полосовая или круглая сталь) |

Проход заземляющих шин сквозь стены выполняют через стальные трубы или обоймы, при пересечении температурных швов устраивают компенсаторы. Шины соединяют сваркой, длину сварочных швов принимают равной двойной ширине шины при прямоугольном сечении или шести диаметрам ее при круглом. Заземление опорных и проходных изоляторов, установленных на кирпичных и железобетонных строительных конструкциях, выполняют присоединением шин заземления к фланцам изоляторов при помощи болтов фланцев.

По окончании монтажа все расположенные внутри здания заземляющие проводники окрашивают черным асфальтовым лаком, места, предназначенные для присоединения временных переносных заземлений, оставляют зачищенными, неокрашенными.

В наружных электроустановках, расположенных на открытом воздухе вне зданий, а также в грунтах заземляющие проводники подвержены коррозии, поэтому их минимальные размеры регламентированы ПУЭ: диаметр круглой стали должен быть не менее 6 мм; толщина полосовой стали 4 мм, сечение шин (кроме магистралей) 48 мм 2 ; толщина полок угловой стали и стенок труб 3 мм; диаметр стальных однопроволочных спусков заземления на опорах ВЛ до 1 кВ — 6 мм, а на ВЛ выше 1 кВ —10 мм (площадь сечения многопроволочных спусков — 35 мм 2 ) на опорах ВЛ до 1 кВ — б мм, а на В Л выше 1 кВ — 10 мм (многопроволочных — 35 мм 2 ).

Наружный контур заземления предназначен для обеспечения наименьшего сопротивления растеканию тока в грунте. Он состоит из вертикальных заземлителей (так называемых электродов заземления) и горизонтальных соединительных заземляющих проводников, приваренных к вертикальным и объединяющих их в общий контур. В грунтах с большим удельным сопротивлением контур заземления выполняют либо из глубинных заземлителей, погружаемых в грунт на 10—30 м, либо из горизонтальных протяженных поверхностных заземлителей с длиной лучей до нескольких десятков метров. Монтаж наружного контура начинают с разметки и устройства траншей глубиной 600—700 мм. При небольших объемах работ устройство траншеи ведется вручную, так как применение мощных машин нерентабельно, а в других случаях их вообще нельзя применить из-за подземных коммуникаций и других препятствий, в лучших случаях применяют механизмы малой мощности, например микротраншеекопатель МТКМ-120.

Электроды заземления погружают в грунт различными способами, зависящими от конструкции и размеров электродов, характера грунта и его состояния во время монтажа (талый, мерзлый) и от ряда других факторов. Электроды из угловой и другой профильной стали можно забивать или вдавливать в грунт, а также закладывать в пробуренные сква жины.

|

Электроды из круглой или арматурной стали и труб погружают, кроме того, ввертыванием в грунт. Обычно наиболее рациональными способами монтажа являются: при талых и мягких грунтах — вдавливание и ввертывание стержневых электродов, забивка и вдавливание профильных электродов; при плотных грунтах — забивка электродов любого сечения; для мерзлых грунтов при необходимости глубокого погружения — закладка в пробуренную скважину.

Погружение небольшого числа электродов выполняется, главным образом, вручную: применяют также иногда легкий вибратор мощностью до 0,8 кВт или электромолоток, устанавливаемые в рабочее положение с погружаемым электродом усилием одного-двух рабочих. Процесс такого погружения зависит от множества факторов (в том числе, от плотности и состава грунта) и может продолжаться неопределенно долгое время или привести к переносу точки погружения.

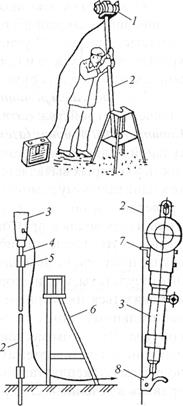

Другое приспособление для забивки электродов, также имеющих небольшой вибратор, показано на рис. 4.56.

| Рис.4.56. Забивка вертикальных электродов- заземлителей навесным механическим или электрическим вибратором: 1 — вибратор; 2 — погружаемый заземлитель; 3 —электромолоток; 4— вставной боек; 5— муфта; 6 — козлы с ограждением; 7—направляющий уголок; 8 — зажим |

Электроды заземления свободно вставляют через трубу — боек в верхний боек — держатель до упора. Затем включают вибратор, и с каждым его ударом электрод погружается на глубину, равную зазору между бойками, а все приспособление опускается вниз под действием своей тяжести. Зазор между бойками восстанавливается силой отдачи и упругости рессор. Когда приспособление, опускающееся вместе с электродом, приблизится к поверхности земли, вибратор отключают и приспособление снимают. Если глубина погружения заземлителя недостаточна, то к забитому заземлителю приваривают следующий отрезок круглой стали и процесс забивки повторяют.

Концы электродов, выступающие над дном траншеи, объединяют в контур горизонтальными заземлителями с помощью электро- или газосварки, реже — термитной сварки. Для предохранения от коррозии сварные швы, находящиеся в земле, покрывают горячим битумом. Перед этим сварные соединения осматривают и простукивают молотком, визуально проверяют отсутствие глубоких раковин, трещин и сколов. Простукиванием освобождают соединения от наплывов шлака и проверяют их прочность. По чистому звуку, характерному для монолита, и отсутствию дребезжания убеждаются в хорошем качестве сварки.

После проверки соединений траншею засыпают грунтом, а выводы от наружного контура заземления соединяют с внутренним. По окончании работ монтажная организация должна предъявить приемочной комиссии следующую техническую документацию: исполнительные чертежи и схемы с указанием расположения элементов контура заземления; акты на выполнение скрытых работ, в частности, заземлителей и скрыто проложенных заземляющих проводников; протоколы измерения сопротивления растеканию тока промышленной частоты контура заземления; акты проверки элементов выравнивания потенциалов и других устройств, предусмотренных проектом.

На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий схему заземления, основные технические данные, сведения о результатах проверки его состояния, о характере ремонтов и изменениях, внесенных в данное устройство.

Осмотр заземляющих устройств включает в себя проверку состояния контактных соединений заземляющих проводников, их крепления, степени воздействия на них коррозии, отсутствие нагрева. В установках напряжением до 1000 В проверяют также состояние искровых промежутков и пробивных предохранителей. Внешний осмотр заземляющего устройства производится вместе с осмотром электрооборудования электроустановок.

При текущем ремонте заземлений производят замену неисправных элементов заземляющего устройства; затяжку ослабленных болтовых соединений; обновление окраски. Капитальный ремонт заземлений, как правило, планируют заранее и проводят после тщательной подготовки к нему. Как исключение проводят внеочередные ремонты, необходимость в которых выявляется при измерениях, осмотрах и текущих ремонтах. При подготовке к капитальному ремонту изготовляют электроды заземления, заземляющие проводники, проверяют механизмы и приспособления, составляют график ремонта, проводят проверку знаний персонала и др. Сопротивление контуров заземления проверяют при подготовке в разное, в том числе и наиболее неблагоприятное, время года, т.к. измерения во влажном грунте и пересчет с помощью приближенных сезонных коэффициентов не всегда дают точные результаты, и при проверке зимой или в засушливый летний период сопротивление может оказаться чрезмерным. Снижение сопротивления заземлений до нормы достигается при капитальном ремонте устройством дополнительных электродов или нового заземляющего контура. При этом местонахождение и конструкцию контура заземления определяют по исполнительным чертежам и актам скрытых работ, поэтому техническую документацию, получаемую эксплуатационной организацией при приемке объекта в эксплуатацию, нужно хранить в течение всего срока его эксплуатации.

При планировании капитальных ремонтов рассчитывают примерный срок службы заземлителей, пользуясь результатами наблюдений за ними в конкретных условиях либо пользуясь ориентировочными средними данными. Так, в обычных условиях, например на промышленных подстанциях, коррозия незащищенной стали заземлителей составляет в грунте в среднем примерно 2,5 мм за 10 лет. Следовательно, полосовая сталь толщиной 5 мм, ржавеющая с обеих сторон, за 10 лет полностью выйдет из строя, а за 5 лет потеряет половину своей толщины и массы. При толщине полосовой стали 4 мм такая потеря произойдет за 4 года, при толщине 6 мм — за 6 лет и т.д. Так же будут ржаветь и полки угловой стали и стенки труб.

Электроды заземления заменяют, не ожидая их полного разрушения, в сроки, определяемые местными инструкциями. Обычно замену осуществляют при уменьшении вдвое толщины полосовой стали или толщины стенки труб, что совпадает с уменьшением вдвое массы заземлителя. Для заземлителей из круглой стали расчет срока замены ведется не по уменьшению диаметра, а по уменьшению массы вдвое, что возникает значительно раньше. Согласно действующим нормам элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50 % его сечения [20].

Испытания заземляющих устройств проводят после окончания текущего и капитального ремонтов.

После текущего ремонта выполняют следующее.

Проверку непрерывности цепи в проводниках, соединяющих элементы оборудования с заземляющим устройством, которая выполняется простукиванием легким молотком заземляющих проводников в месте их соединения или ответвления для определения механической прочности.

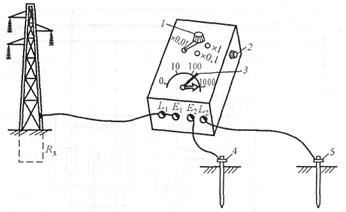

Измерение переходного сопротивления заземляющих проводников между оборудованием и контуром заземления. Измерение сопротивления заземляющго устройства с помощью измерителя заземления типа МС-08, в котором используется метод амперметра-вольтметра с применением вспомогательного заземлителя и потенциального электрода (зонда). Шкала прибора отградуирована в Ом с тремя пределами измерения: 0—1000 Ом, 0—100 Ом, О—10 Ом.

|

| Рис. 4.57. Схема измерения сопротивления заземляющих проводников прибором типа МС-08: 1 — переключатель; 2 — реостат потенциальной цепи; 3 — красная черта на шкале; 4 — зонд; 5 — вспомогательный заземлитель; Rx — испытуемое сопротивление заземления |

б) сложный заземлитель, однолуче-

вая схема (рис. 4.59, б):

Рис. 4.58. Схема измерения сопротивления заземляющих

160 м L XB = L X3 = L B3 — 20 м ‘

г) сосредоточенный заземлитель (рис. 4.59, г):

При малом сопротивлении испытываемого заземляемого устройства длинные соединительные провода измерительной схемы могут внести значительную погрешность в результаты измерений, поэтому в этих случаях рекомендуется подключать заземлитель X двумя отдельными проводами от зажимов прибора lj и Е\.

| Рис. 4.59. Взаимное расположение испытуемого заземлителя и вспомогательных электродов и минимальные расстояния между ними: а — сложный заземлитель, двухлучевая схема; б — то же, однолучевая схема; в — одиночный заземлитель; г — сосредоточенный заземлитель; D —диагональ контурного заземлителя; X— испытуемый заземлитель; 3 — зонд; В — вспомогательный заземлитель |

Измерение полного сопротивления петли «фаза— нуль» в установках напряжением 1000 В с глухим заземлением нейтрали. Для проверки соответствия заземляющих устройств требованиям защиты цепи при аварийных режимах необходимо измерять величину полного сопротивления всей цепи тока КЗ, при этом автоматически учитываются все факторы, от которых это сопротивление зависит, включая проводимости всякого рода па-

|

раллельных путей прохождения тока замыкания — металлоконструкций, оболочек, кабелей и т. п.

| Рис. 4.60. Схема измерения сопротивления цепи «фаза—нуль» с отключением оборудования |

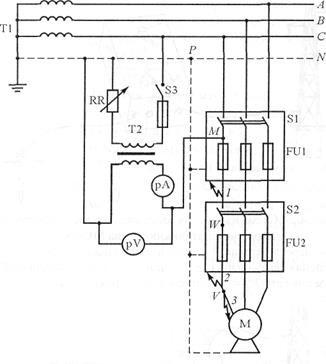

Наиболее просто измерить сопротивление цепи «фаза—нуль» при отключенной линии. Сначала измеряют сопротивление цепи Zn от точек М, Wvi Vj\o точки Р без учета сопротивления трансформатора (рис. 4.60) методом амперметра и вольтметра. Измерение проводят с подачей пониженного напряжения 12 или 36 В понижающего трансформатора Т2, который включают по возможности ближе к рабочему трансформатору, чтобы учесть сопротивление всей сети. Напряжение в испытываемой цепи для регулирования величины тока поднимают постепенно, для чего в цепи трансформатора устанавливают реостат RR. Естественные проводники от сети заземления не отсоединяют. Предварительно проверяют сопротивление изоляции испытываемой линии и в случае необходимости устраняют дефекты.

Для проверки расплавления плавкой вставки предохранителя FU1 (или отключения автоматического выключателя) производят искусственное замыкание в точке 1 на корпус аппарата при отключенном рубильнике S1. Для проверки сгорания плавкой вставки предохранителя FU2 такое же замыкание на корпус делают в точке 3 как более удаленной, чем точка 2. После подачи напряжения в цепь измеряют ток IИЗМ и напряжение UИЗМ для каждой точки. Сопротивление цепи «фазный-нулевой» провод от точек М, W, V до точки Р определяют по формуле:

Поскольку измерение проводится при отключенной нагрузке, в результаты подсчета вносят поправки: в качестве фазного напряжения принимают 0,95 UФ (чтобы учесть его реальное снижение при нагрузке); для учета переходного сопротивления в месте замыкания и погрешности приборов, вводят понижающий коэффициент, примерно равный 0,9.

Таким образом, расчетная формула имеет вид:

Для обеспечения надежности работы защиты наименьший ток однофазного КЗ I3 должен в несколько раз превышать ток её срабатывания. Поэтому величина тока I3 должна удовлетворять условию:

где IН — номинальный ток плавкой вставки, А;

k— коэффициент, равный для плавких вставок не менее 3, для автоматических выключателей — 1,4.

После капитального ремонта выполняют:

— выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов заземляющего устройства,

находящихся в земле.

— проверку состояния пробивных предохранителей в установках напряжением до 1000 В

и искровых промежутков в цепи отсоса РУ 3,3 кВ.

Пробивные предохранители устанавливают непосредственно на крышках баков си-ловых трансформаторов. Один контакт предохранителя присоединяют к выводам обмоток низшего напряжения, другой — к баку трансформатора. Предохранитель рассчитан на ток до 220 А продолжительностью 30 мин. Пробой предохранителя происходит в отверстиях прокладки по воздушному промежутку при напряжении 350—500 В (U до 220 В) и 700—1000 В (U до 500 В).

Проверку состояния пробивных предохранителей начинают с внешнего осмотра предохранителя. Если на контактной поверхности предохранителя обнаружены подгары, их зачищают напильником. Проверяют исправность слюдяной прокладки. Поврежденную прокладку заменяют. Толщина слюды, определяющая уровень пробивного напряжения, должна быть 0,08—0,02 мм при номинальном напряжении до 220 В и 0,21—0,03 мм при напряжении до 500 В.

Исправность искровых промежутков, включенных между отсосом и внешним контуром заземления на тяговых подстанциях постоянного тока, контролируют электролампой, включенной параллельно промежуткам. Погасание лампы указывает на пробой.

На тяговых подстанциях переменного тока проверяют целостность цепи рельсов подъездных и станционных путей со стыковыми соединителями и путевыми дросселями связи с контуром заземления подстанции.

Дата добавления: 2017-11-04 ; просмотров: 1363 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник