- Задача 15. Старт или финиш?

- Ремонт космического корабля задача

- КОСМОСЕРВИС НА ОРБИТЕ Летчик-космонавт СССР П. ПОПОВИЧ заместитель начальника Центра подготовки космонавтов, и А. ЖЕЛУДКОВ, ведущий конструктор.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОСМИЧЕСКИX АППАРАТОВ СТАНОВИТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ТЕХНИКИ

- Ремонт космического корабля задача

- Воздушно-космические самолёты: хоть в атмосфере, хоть в вакууме

- МАКСимка

- «Маленькие, но по три»

- «Туполевы» в космосе

- Атомный «гурколёт»

- Космический клипер

- Похожие публикации

- Визуализация дальних рубежей: космос, киберпанк, подсознание

- Sci-One. Самые опасные угрозы из космоса

- Всемирная неделя космоса и онлайн-чат с космонавтом

- Вакансии компании Mail.ru Group

- Комментарии 46

Задача 15. Старт или финиш?

Пётр Маковецкий. Смотри в корень! Сборник любопытных задач и вопросов

Взлетает или садится космический корабль, показанный на рис. 11?

Большинство считает эту задачу шуткой. Дескать, автор надеется, что читатели скажут: «Поскольку реактивная струя направлена вниз, то сам корабль движется вверх и, следовательно, взлетает». Но мы знаем, что при посадке корабль также должен направить струю вниз, чтобы с помощью ее реакции (противодействия) погасить свою скорость сближения с Землей. Правда, часто посадка осуществляется с участием парашютов, без реактивной струи. Если бы на рисунке был парашют, то не было бы никаких сомнений, что это посадка. А сейчас рисунок не дает ответа на поставленный вопрос.

Конечно же, автор не строил задачу в расчете на такой явный промах со стороны читателя. Действительно, ориентация корабля соплом к Земле, клубы пыли, поднятые реактивной струей, – все это одинаково характерно и для начальной стадии взлета, и для конечной стадии приземления. Тем не менее подчеркиваем, что на рисунке имеется достаточно данных для ответа на вопрос.

Для того чтобы вывести спутник массой в одну тонну на орбиту, в настоящее время требуются десятки тонн топлива. В космическом корабле, который, в отличие от спутника, кроме выхода на орбиту должен совершить еще свое космическое путешествие и затем благополучно приземлиться, соотношение между необходимым топливом и полезной массой еще во много раз больше. Следовательно, в стартующем космическом корабле высота полезных отсеков (кабина с космонавтами, научная аппаратура) составляет ничтожно малую часть от общей высоты корабля.

Теперь взгляните на рисунок. Судя по размерам иллюминаторов, по крайней мере половину корабля занимает кабина. Следовательно, большинство ступеней ракеты уже отброшено. Двигатель корабля теперь состоит не более чем из одной ступени. Это последняя ступень. Ситуация, в которой работает последняя ступень, никак не может быть стартом. Это приземление.

Многие читатели первого издания книги считали этот ответ не единственно возможным. Они полагали, что изображенная на рис. 11 ситуация могла бы быть не финишем на Земле, а промежуточным стартом с Луны. В самом деле, чтобы покинуть Луну, нужно развить скорость около 2,5 км/с, а это по силам для одной (последней!) ступени ракеты. Для приземления же тормозной двигатель не обязателен: его задачу может выполнить тормозящее действие атмосферы. Нужно только хорошенько прицелиться с Луны, чтобы вход в атмосферу был под правильным, весьма малым, углом и, кроме того, чтобы корабль был снабжен выпускаемыми крыльями, которые позволят планировать и этим растянуть торможение на продолжительное время, сделав его безопасным.

И хотя все эти рассуждения верны, тем не менее то, что изображено на рис. 11, не может быть стартом с Луны. И вот почему.

Клубы пыли (дыма, пара) возможны только в атмосфере. На Земле пылинка, подброшенная реактивной струей, почти мгновенно теряет первоначальную скорость относительно воздуха, как бы велика она ни была. Дальнейшее движение ее возможно только вместе с воздухом, турбулентность которого и приводит к образованию клубов пыли.

На Луне нет атмосферы. Поэтому там не может быть клубов пыли. Сама пыль может быть, а клубы – нет. В отсутствие атмосферы каждая пылинка будет, не тормозясь воздухом, описывать параболу (уточнения – в задаче «Совершали ли вы космический полет?»). Самые быстрые пылинки и песчинки (если их скорость более 2,4 км/с) могут покинуть Луну, перейдя в ранг метеорных тел.

Кстати сказать, отсюда следует, что зевака, глазеющий с расстояния в несколько километров на старт с Луны (или прилунение), рискует получить пару пробоин в скафандре (от песчинок с массой один миллиграмм и более).

Увидеть отдельную пылинку нельзя из-за ее быстрого движения. Вместо клубов пыли мы увидим что-то вроде веера лучей, состоящих из прямолинейно летящих пылинок и камешков. Этот веер мгновенно исчезает в момент выключения двигателей, так как составляющие его пылинки разлетаются.

Итак, событие происходит на планете, обладающей атмосферой и, следовательно, большой гравитацией. Это не старт с Луны. Может быть, старт с Венеры? Но для старта с Венеры ракета должна быть многоступенчатой. Поэтому единственно возможным ответом является все-таки приземление.

Источник

Ремонт космического корабля задача

«Наука и жизнь» 1986, №5, с. 46-50

сканировал Игорь Степикин

ТЕХНИКА. ПОИСКИ И ПРОБЛЕМЫ

КОСМОСЕРВИС НА ОРБИТЕ

Летчик-космонавт СССР П. ПОПОВИЧ заместитель начальника Центра подготовки космонавтов, и А. ЖЕЛУДКОВ, ведущий конструктор.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОСМИЧЕСКИX АППАРАТОВ СТАНОВИТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ТЕХНИКИ

|

Три варианта перелета корабля с ремонтной бригадой для восстановления космического аппарата, находящегося на геостационарной орбите. При использовании двухимпульсного маневра (а) аппарат переводится первым импульсом (приращение скорости D V1) с опорной круговой околоземной орбиты на эллиптическую, в верхней точке которой он достигает высоты геостационарной орбиты. В этот момент второй импульс ( D V2) разгоняет аппарат до скорости, обеспечивающей переход на круговую орбиту, и одновременно изменяет плоскость его движения (составляющая D Vh), совмещая ее с плоскостью земного экватора. Второй вариант перелета (б) предусматривает изменение плоскости орбиты далеко за пределами геостационарной орбиты, где аппарат имеет наименьшую скорость, и поэтому изменение плоскости его движения требует минимальных затрат энергии. Третий импульс необходим, чтобы перевести аппарат с эллиптической орбиты на геостационарную. Перелет с использованием гравитационного маневра (в) отличается от трехимпульсного маневра тем, что роль второго импульса выполняет притяжение Луны при близком ее облета, и затраты топлива на изменение плоскости орбиты не нужны.

Источник

Ремонт космического корабля задача

2016-09-17

Космический корабль движется в открытом космосе со скоростью $\vec

Перейдём в инерциальную систему отсчёта, движущуюся с постоянной скоростью $\vec

Теперь ясно, что для совершения манёвра нужно включить двигатели так, чтобы при развороте корабля его ускорение было всё время направлено в сторону конечной скорости корабля, то есть под углом $135^< \circ>$ к первоначальному направлению движения. Тогда минимальное время манёвра будет равно $\tau = V \sqrt<2>/a$.

Выясним, по какой траектории будет двигаться корабль при манёвре. Для этого вернёмся в исходную систему отсчёта и направим координатную ось $Y$ декартовой системы координат в направлении, обратном ускорению, а ось $X$ — перпендикулярно к ней, так, как показано на рисунке. Тогда закон движения в проекциях на эти оси примет вид:

Выражая из первого уравнения время и подставляя его во второе, получим уравнение траектории корабля: $y = x — \frac

В заключение приведём примеры двух неправильных решений задачи, которые сразу приходят в голову.

1) Корабль осуществляет поворот, двигаясь по окружности радиусом Я с постоянным центростремительным ускорением $a = V^<2>/R$. Тогда время, которое он затратит на маневр, рано $\tau_ <1>= \frac< \pi R> <2v>= \frac< \pi> <2>\cdot \frac

2) Корабль сначала полностью гасит начальную продольную скорость и только потом развивает необходимую поперечную скорость. В этом случае время манёвра равно $\tau_ <2>= 2(V/a) > \tau$.

Источник

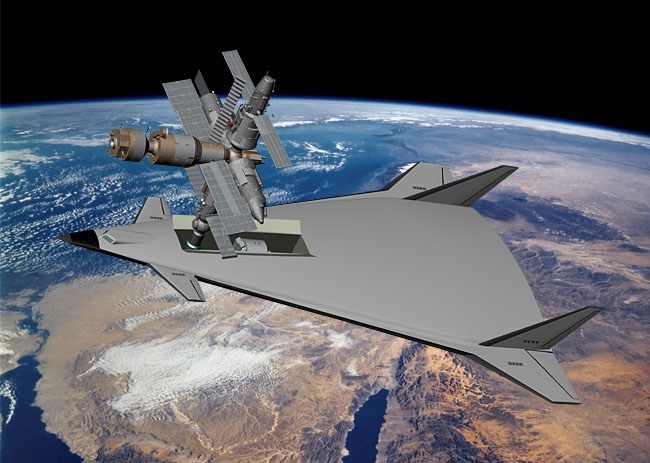

Воздушно-космические самолёты: хоть в атмосфере, хоть в вакууме

В ближайшие годы тема воздушно-космических самолётов (ВКС) — летательных аппаратов, способных летать в космосе и атмосфере, — может обрести второе дыхание. С одной стороны, частные компании не оставляют попыток создать коммерческие аппараты для космического туризма. С другой стороны, развитие технологий приближает нас к вводу в строй воздушно-космических беспилотников, способных годами болтаться в космосе, прежде чем выполнить своё таинственное предназначение. К тому же наследие СССР в виде грузовых кораблей «Прогресс» перестаёт удовлетворять планам дальнейшего развития мирных космических программ. Так что не исключено, что в недрах российских военных и гражданских КБ уже вовсю идут работы по созданию ВКС. И хотя история не любит, когда её «сослагают», но помимо «Бурана» у нас было немало интересных проектов космолётов/космопланов, которые так и остались на бумаге. Вспомним некоторые из них.

О терминологии: сегодня под космопланом подразумевают корабль, выводимый на орбиту с помощью своих двигателей и ракеты-носителя или самолёта-разгонщика. А космолёт — это корабль, достигающий космоса исключительно за счёт собственных двигателей.

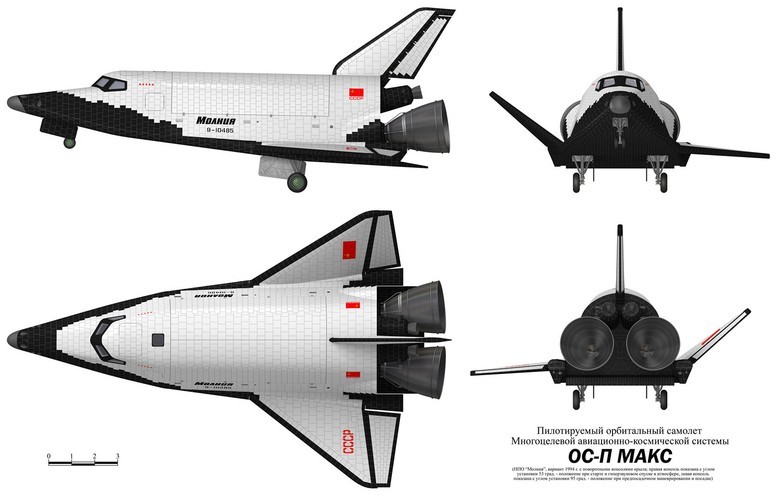

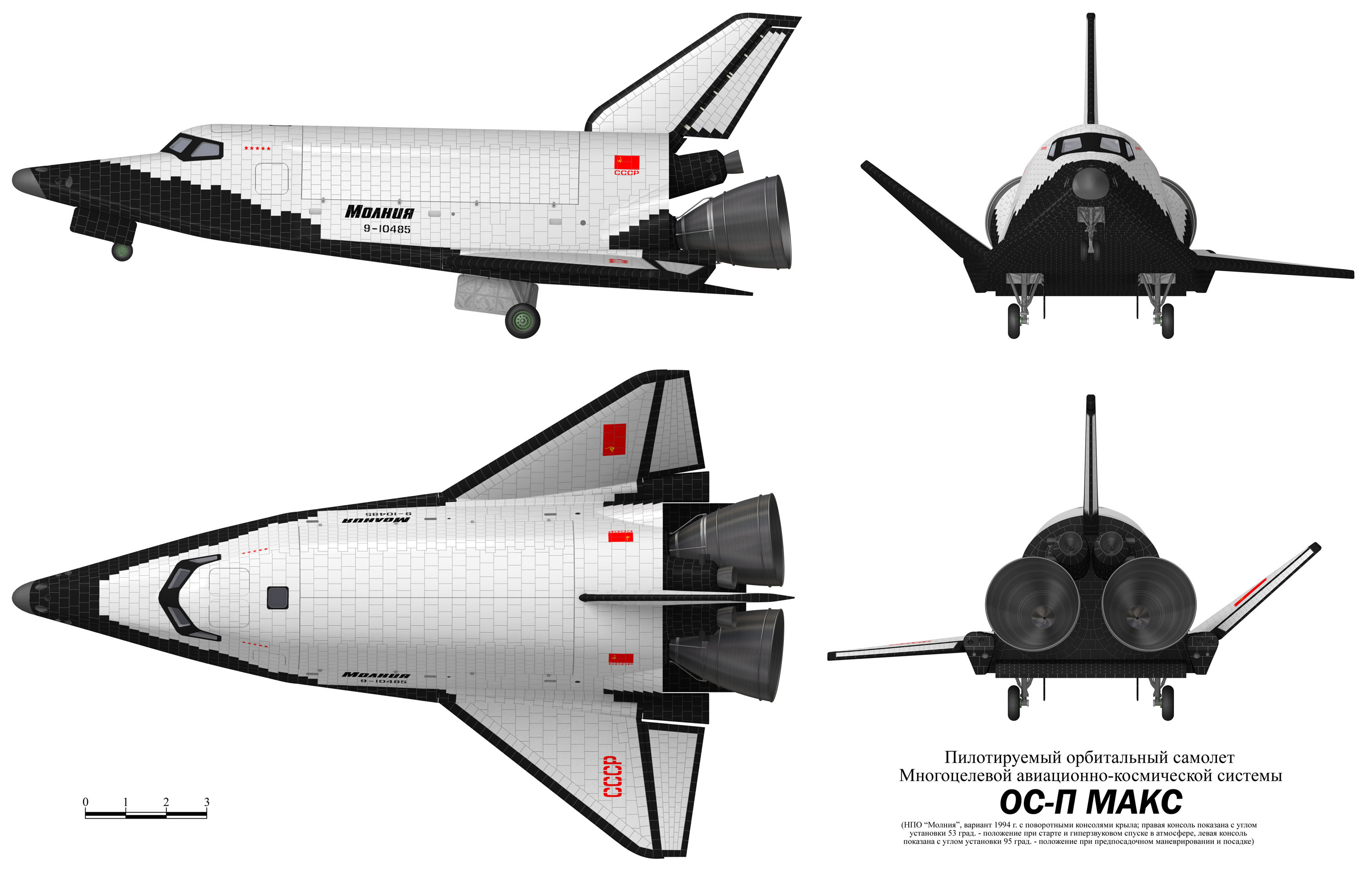

МАКСимка

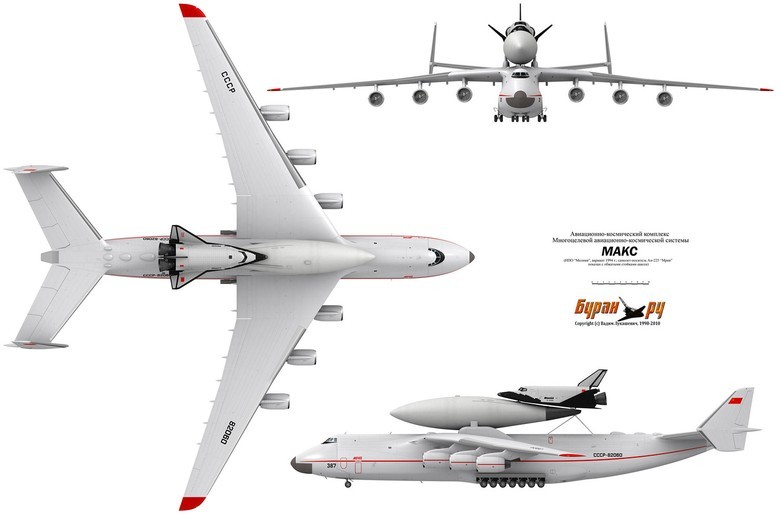

В начале 1980-х, за несколько лет до окончания работ над системой «Энергия-Буран», успешный запуск которой докажет работоспособность конструкции советского космоплана, был запущен в работу проект МАКС — многоразовой авиационно-космической системы. Оставалось ещё несколько лет до ввода в эксплуатацию станции «Мир». И вместо «Прогрессов» и «Союзов» многоразовые пилотируемые и автоматические корабли должны были доставлять на станцию и увозить с неё космонавтов, а также заниматься снабжением.

В рамках МАКС было разработано три вида космопланов:

- Беспилотный одноразовый МАКС-Т. Масса выводимого груза — до 18 т.

Беспилотный многоразовый МАКС-М.

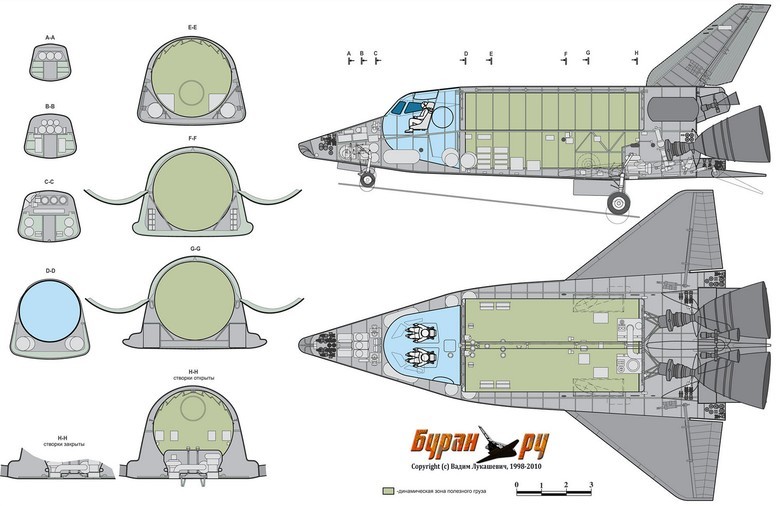

Пилотируемый многоразовый МАКС-ОС-П. Длина — 19,3 м, размах крыла — 13,3 м, масса — 27 т.

Для сравнения: «Буран» был длиной 36,4 м, имел размах крыльев 24 м и стартовую массу 105 т.

В отличие от большого и тяжёлого «Бурана», выводимого на орбиту мощнейшей «Энергией», космопланы системы МАКС должны были выводиться одним из шедевров советской авиапромышленности — самолётом Ан-225 «Мрия». Это позволяло сильно удешевить запуски.

К сожалению, несмотря на глубокую проработку проекта и постройку полноразмерных макетов, система МАКС стала жертвой распада страны.

Оцените размеры макета топливного бака:

«Маленькие, но по три»

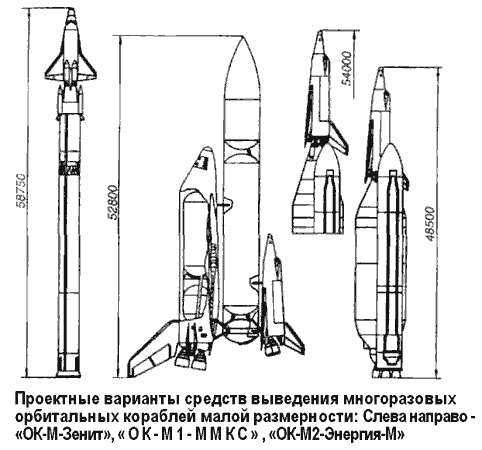

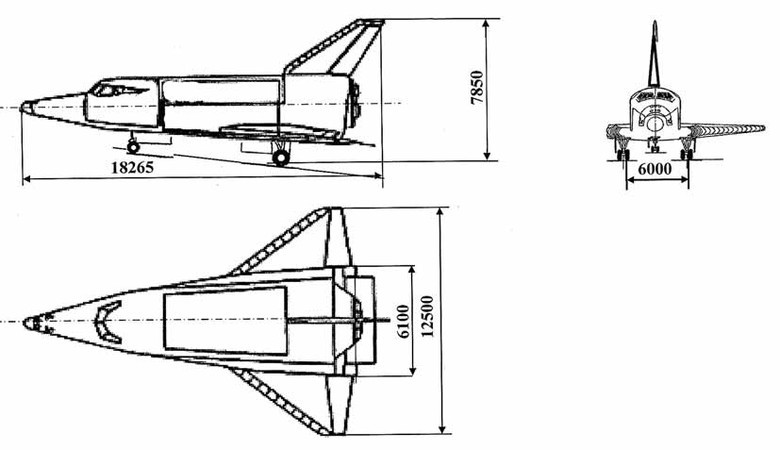

Через пару лет после начала работы над МАКС в НПО «Энергия» приступили к созданию целого семейства многоразовых пилотируемых кораблей. На проекте «Буран» были отработаны многочисленные идеи, которые легли в основу более компактных, а значит, и куда более дешёвых в эксплуатации кораблей семейства ОК: ОК-М, ОК-М1 и ОК-М2. Как и «Буран», они должны были выводиться в космос с помощью ракет-носителей.

ОК-М имел аэродинамическую схему, аналогичную «Бурану» и МАКС-ОС, но его масса составляла всего 15 т при размахе 10 м и длине 15 м. Он должен был выводить в космос до 3,5 т груза либо четырёх космонавтов (ещё два человека — экипаж). ОК-М1 и ОК-М2 были вдвое тяжелее: масса 30—32 т, длина около 19 м, размах крыльев 12,5 м, масса груза — 7,2 и 10 т соответственно. Экипажи — по четыре человека.

Варианты размещения на ракетах-носителях:

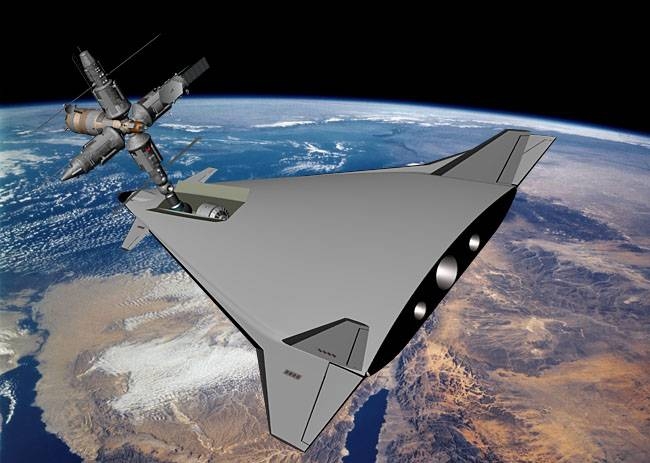

«Туполевы» в космосе

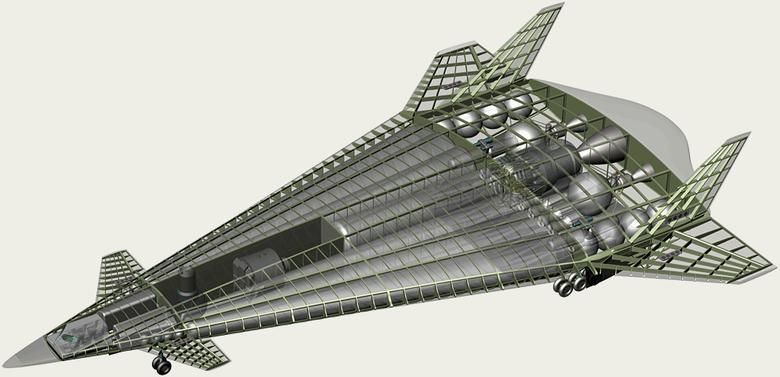

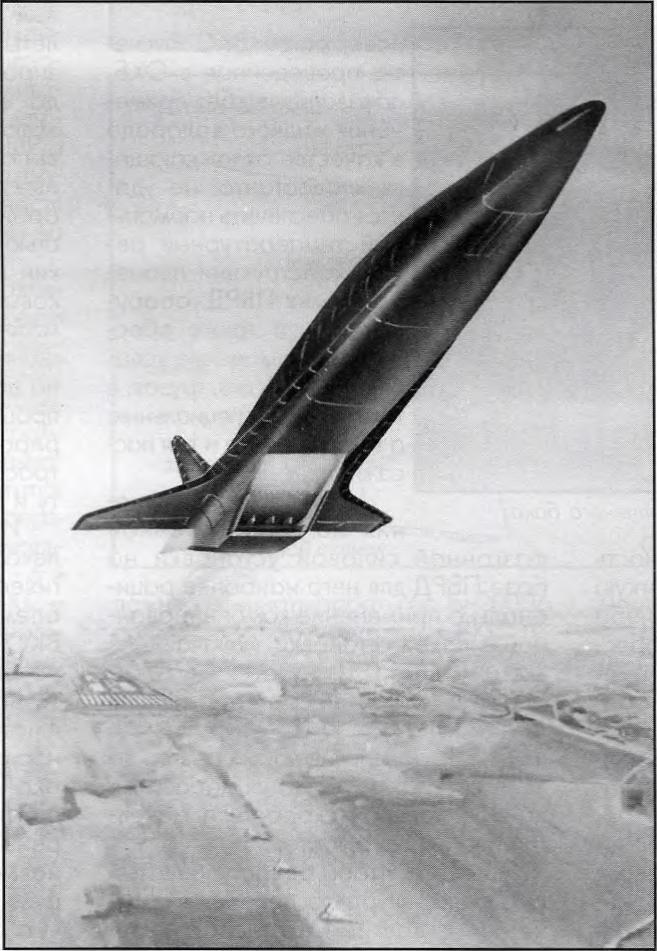

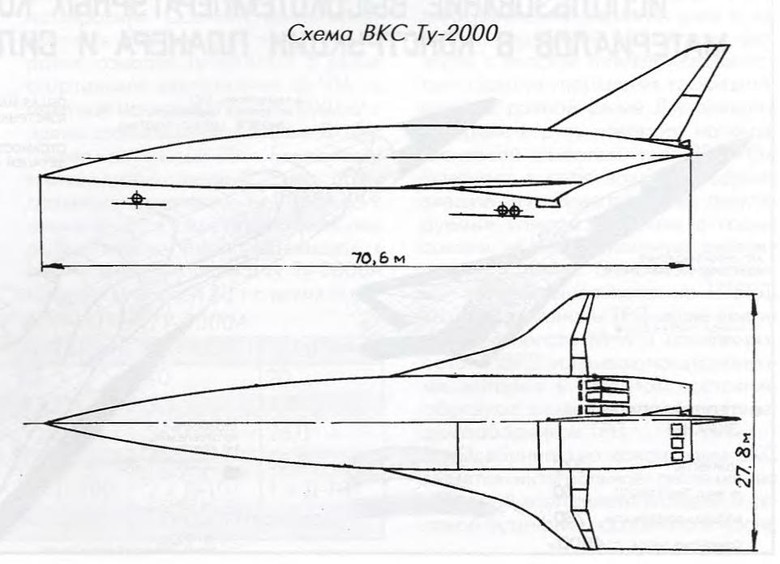

В конце 1980-х — начале 1990-х КБ Туполева прорабатывало проект гиперзвукового орбитального бомбардировщика Ту-2000.

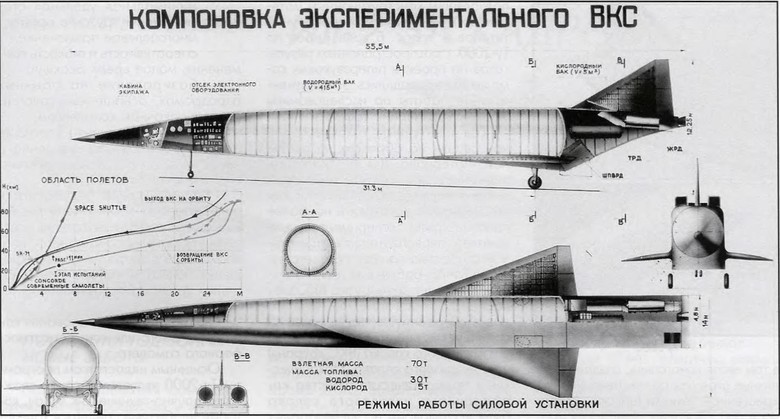

Ту-2000 должен был взлетать и садиться самостоятельно и разгоняться до 20—25 Махов. Автономность орбитального полёта — одни сутки, с возможностью полёта в атмосфере с гиперзвуковой скоростью, способностью маневрировать на дозвуковых скоростях. Были разработаны проекты нескольких экспериментальных прототипов:

- Три варианта ВКС Ту-2000А разных размеров (длина 26—55 м) для отработки атмосферных полётов.

Многоразовый пилотируемый ВКС со взлётной массой около 250—280 т (половина приходилась на топливо, жидкий водород) при длине до 75 м и размахе крыльев 28 м. Экипаж — два человека.

Наконец, на основе ВКС продумывался и стратегический бомбардировщик Ту-2000Б с дальностью 10 тыс. км и взлётной массой 350 т. Его скорость на высоте 30 км должна была составить 6 Махов.

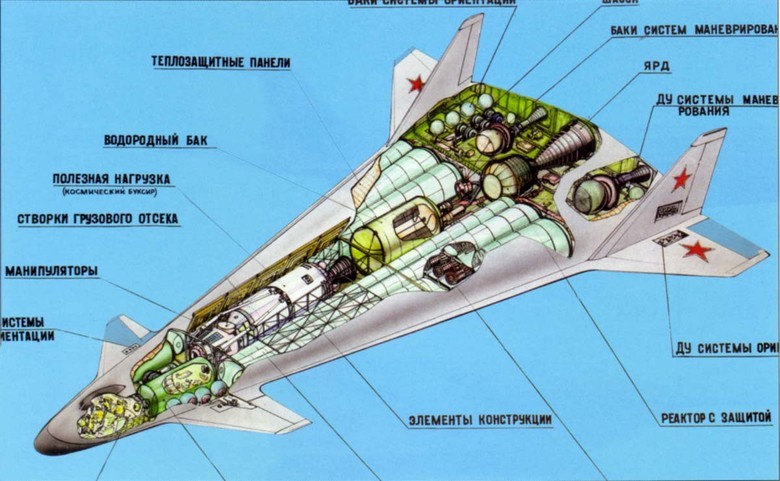

Атомный «гурколёт»

В 1970-х в одном из НИИ Минобороны прорабатывался проект монструозного космолёта с 10 гиперзвуковыми прямоточными воздушно-реактивными двигателями (ГПВРД) для полёта в атмосфере и ядерным реактивным двигателем для полёта в космосе. Он получил обозначение МГ-19 (Мясищев — Гурко, «гурколёт»).

Преимуществом МГ-19 перед системой «Энергия-Буран», разработка которой тоже началась в 70-х, было отсутствие необходимости в ракете-носителе или самолёте для вывода. Циклопических размеров космолёт должен был самостоятельно взлетать, выходить в космос, выполнять необходимые работы и возвращаться на аэродром. При массе около 500 т это чудовище должно было выводить в космос до 45 т груза. Тем не менее проект закрыли на достаточно ранней стадии, вероятно, из-за излишне смелого замысла.

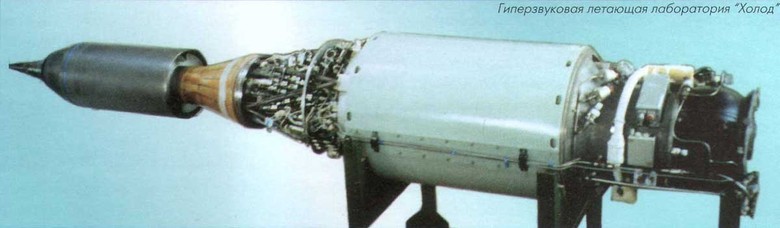

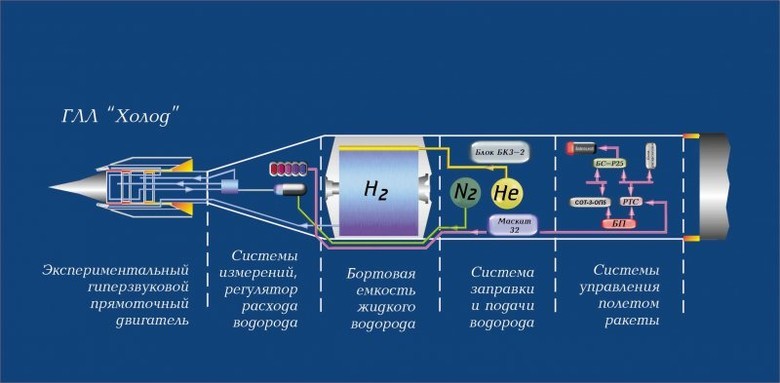

РАКС — это российский аэрокосмический самолёт. Работы над ним начались в 1993 году. В рамках проекта создали гиперзвуковую летающую лабораторию «Холод», на которой была достигнута скорость 6,5 Маха.

Затем был разработан экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат «Игла», на котором устанавливался ГПВРД и отрабатывались ещё более высокие скорости полёта — до М = 14.

Дальнейшая судьба проекта РАКС туманна, информация крайне отрывочна, да и та в виде слухов. Вероятно, проект засекречен и сегодня на базе РАКС создаётся наш ответ Пентагону.

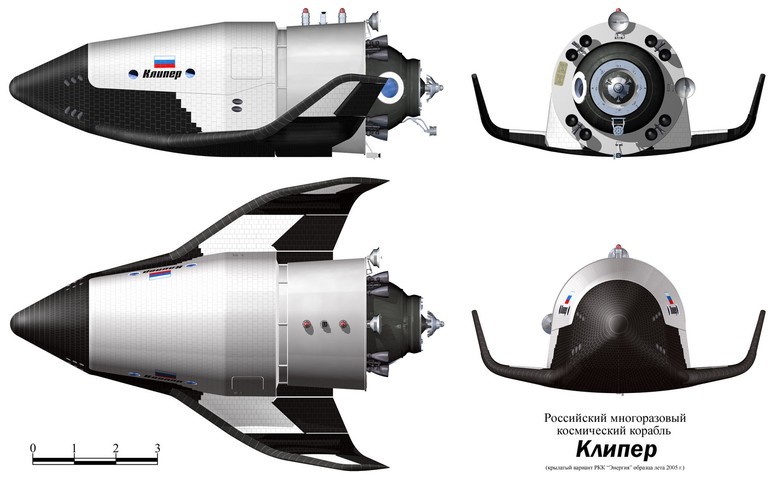

Космический клипер

Напоследок нужно упомянуть о проекте космического корабля «Клипер», который стартовал в 1990-х и был закрыт в 2006-м. Это был маленький многоразовый космоплан со стартовой массой 13—14,5 т, создававшийся в двух вариантах: крылатом и бескрылом. Он должен был использоваться и в пилотируемом, и в беспилотном вариантах, и предназначался для ротации космонавтов на космических станциях, перевозки грузов, исследовательских и туристических полётов.

Способность «Клипера» маневрировать в атмосфере была бы довольно ограниченной в связи с малым размером крыльев. Получался баллистический полёт с возможностью коррекции. А уж о бескрылой модификации и говорить нечего — по сути, это просто капсула с парашютной системой посадки. При возвращении на Землю корабль должен был вмещать до шести человек (из них двое — члены экипажа) и до 700 кг груза.

Ряд наработок для «Клипера» должны использовать в создающейся сегодня «Федерации», но это будет корабль «классической» схемы: вывод в космос ракетой-носителем и баллистический возврат с парашютной посадкой.

Как упоминалось в начале, возможно, сейчас в российских частных и государственных КБ создаются новые проекты космопланов и космолётов. Однако это ОЧЕНЬ дорогие проекты, что хорошо иллюстрируют разработки NASA и частных американских корпораций. Но всё же хочется надеяться, что мы не упустим свои шансы в этой новой космической гонке.

Похожие публикации

Визуализация дальних рубежей: космос, киберпанк, подсознание

Sci-One. Самые опасные угрозы из космоса

Всемирная неделя космоса и онлайн-чат с космонавтом

Вакансии компании Mail.ru Group

Комментарии 46

О! Мэйл набрёл на «Гурколёт» )))

Не ясно, почему концепцию забросили. Здравая же идея — выйти за пределы атмосферы на хим. двигателях, всё равно основная часть топлива сжигается на разгон до 1-й космической, а не на подьём, а разгоняться уже не спеша нарезая круги на высоте в 100 км над Землёй, используя ЯРД и плавно повышать орбиту. Понятно что конкретно «Гурколёт» слишком огромен, но может современные технологии позволяют его сделать не таким монструозным.

Я про обычный взрыв химического топлива, при полете в атмосфере. Ракеты достаточно часто взрываются. А при взрыве именно ядерного движителя, уран отнюдь не будет твердым, а прекрасно так рассеется в атмосфере.

Не очень радиоактивное ядерное топливо — это в реакторах. А это чудо инженерной мысли должно летать фактически на оружейном

Ядерные материалы (любые) крайне опасны

Потому что заключили договор о неиспользовании реакторов ниже 800 км.

со спутниками в сотни тонн как-то не задалось.

Мы же о космолётах говорим, которые как раз сотни тонн и весят (Шаттл, Буран). И с баком водорода шаттл летал, а для ЯРД водорода нужно меньше.

Мы же о космолётах говорим, которые как раз сотни тонн и весят

Так не получается оно.

Гурколёт:

Стартовая масса — 500т, масса конструкции — 400т, в т.ч. масса хайтечных элементов — 200т

Обычная керосиновая ракета на ту же ПН

Стартовая масса — 1500т, масса конструкции — 150т, в т.ч. масса хайтечных элементов — 15т

Итого — килограмм ПН на гурколёте на порядок дороже.

В интервью перед первым пуском с 39а сказали, что для фальконов спасать верхнюю ступень больше не планируется, только на следующем поколении носителей.

В стоковом KSP орбитальная скорость всего 2.2 км/с, там легко построить SSTO.

В земных условиях же гораздо перспективнее будет схема с гиперзвуковым разгонником в качестве первой ступени и орбитальным самолётом в качестве второй.

Но при нынешнем развитии технологий пока проще сделать ракету побольше.

Экономика мешает. Необходимость тащить на орбиту каждый раз лишний вес (крылья, они собственно имеют массу) вызывает дополнительный расход топлива. И пока на существующих двигателях это никак не обходится.

Самая сильная попытка была — это Шаттл, за счет многоразового использования экономически выйграть против лишнего расхода топлива. По расчетам получалось, в реальности не получилось, Шаттл получился дорогим. В Буране вообще особо экономику не считали, задача была победить Шаттл по техническим параметрам. И кстати. победили (плитки термозащиты, полностью автоматическая посадка и пр.).

Вероятно как-то неправильно считали: 30 лет полетов, 135 пусков (2 катастрофы) на 5 Шаттлов, плюс — третье место после Сатурн-5 и «Энергия» по грузоподъемности (которые одноразовые и в итоге куда более дорогие), рекорд численности людей одновременно пребывающих в космосе — за один пуск корабль выводит 25 тонн груза и до 8 человек экипажа.

Стоимость вывода 1 кг груза (в которую входит стоимость экипажа в т.ч.) у Шаттла находиться в районе 13-17 килобаксов. Для сравнения, у Союза — стоимость до 11 килобаксов, у Протона — до 13 килобаксов, у Ариана — до 15 килобаксов., Дельта — до 30 килобаксов, Falcon-9 до 12 килобаксов. Т.е. это даже не самый дорогой вид пусков — пуски Дельты обходятся дороже.

Понятно, что есть дешевые Зениты, Днепры, Рокотоы и прочие конверсионные ракеты (ну кстати никто не учитывает первичную стоимость и обслуживание МБР до конверсии), только вот ниши у них разные. Ясно шо выводить кубасаты на НОО с помощью Шаттла выглядит несколкьо глупо. Шаттл — это космический корабль, для которого актуальны задачи по выводу очень и обслуживанию больших грузовых, таких как вывод и последующий ремонт того же Хаббла, например. Научную ценность Хаббла так вообще все выбрасывают из расчетов, при этом без Шаттла — ни вывести на орбиту, ни отремонтировать, ни модернизировать Хаббл (всего 4 экспедиции) не получится. Да и модуль МКС «Рассвет» без Шаттла никак бы не смогли доставить и пристыковать.

Так что тут дело не в экономике. Вся история с Шаттлом отражает общую тенденцию деградации космической отрасли:

— нет запроса на доставку больших грузов (по типу Хаббла и Рассвета) на орбиту

— нет запроса на обслуживание больших спутников

— нет запроса на вывод и долговременное пребывание на КА сразу большой толпы людей

— откровенно говоря космос вообще никому не нужен, а выводить одноразовые спутники мы можем и на допотных ракетах

— банально некому строить новые Шаттлы, старые за 30 лет эксплуатации уже исчерпали свой ресурс, последний Шаттл был построен в 1991 году, кто и как будет восстанавливать их производство? Это наверное была главная проблема.

А экономически нецелесообразным был Буран — многоразовый КА, который выводила на орбиту здоровая и одноразовая «Энергия». Для полетов на Луну или там вывода охренно-больших космических модулей — она годится, а для вывода якобы «многоразового челнока» — нет, пшик. Вот МАКС действительно интересный проект, ключевое там это снижение порога вхождения — полеты там хоть и длительнее, зато с куда меньшими перегрузками, так что банально дешевле и проще выводить куда более хрупкий груз, чем на ракетах, да и не только забрасывать туда сверхлюдей-космонавтов.

Источник