МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Тепловой пункт может использоваться для модернизации старых зданий при условии замены не только тепловых пунктов, но и теплообменников и другого сопутствующего оборудования. При строительстве нового здания выгоднее спроектировать тепловой пункт и внедрить именно установку индивидуального теплового пункта, так как в дальнейшем это позволит существенно снизить общую стоимость проекта за счет сокращения капитальных затрат и расходов на прокладку теплосетей.

Модернизацию тепловых пунктов осуществляют для усовершенствования теплоснабжения здания в соответствии с современными требованиями. Основные задачи модернизации – организация учета теплопотребления абонентом и сокращение потребления тепловой энергии при улучшении уровня теплового комфорта в обслуживаемых помещениях. Для этого, как минимум, на абонентском вводе устанавливают прибор учета и автоматический регулятор теплового потока, корректирующий отпуск теплоты по погодным условиям. Такое применение оборудования называют местным либо абонентским автоматическим регулированием. При этом не осуществляют изменений конструктивного характера в системе отопления, но предусматривают эту возможность в будущем. Особенно это касается решений о применении гидроэлеватора с регулируемым соплом (14.9). На первый взгляд, он решает поставленные задачи, но при последующей модернизации системы отопления путем установки терморегуляторов на отопительных приборах в соответствии с программой Кабмина Украины , от него необходимо будет отказаться.

| РАЗЪЯСНЯЕМ | Гидроэлеваторы применяются в системах отопления с постоянным гидравлическим режимом. Если в системе отопления в качестве запорно-регулирующей арматуры применяется терморегулятор, то в системе отопления имеет место переменный режим работы |

Модернизация абонентских вводов позволяет:

•оптимизировать распределение тепловой нагрузки в теплосети;

•адекватно управлять гидравлическим и тепловым режимами внутренней системы теплопотребления здания;

•снизить расход теплоносителя в теплосети;

•экономить энергоресурсы;

•уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

При модернизации теплового пункта рассматривают множество задач

Наиболее часто решаемые задачи:

— автоматизация процесса управления, контроль, учет расходов тепла и теплоносителя:

•регулирование температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха;

•регулирование температуры теплоносителя, возвращаемого в теплосеть, в соответствии с температурой наружного воздуха по заданному температурному графику;

•ускоренный прогрев («натоп») здания после энергосберегающего режима (пониженного теплопотребления);

•коррекция режима теплопотребления по температуре воздуха в помещении;

•ограничение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления;

•регулирование тепловой нагрузки в системе горячего водоснабжения;

•регулирование тепловой нагрузки приточных вентиляционных

установок с обеспечением функции защиты от замораживания (14.10);

•регулирование величины снижения теплопотребления в заданные периоды по температуре наружного воздуха;

•регулирование режима теплопотребления с учетом аккумулирующей особенности здания и его ориентации по сторонам света.

Указанные процессы в тепловом пункте изменяют режим теплопотребления абонента: с качественного режима на качественно-количественное. С гидравлической точки зрения – это переход от постоянного гидравлического режима ( 14.11) к переменному (14.12). С технической точки зрения –

это замена оборудования, неспособного работать в новых гидравлических условиях, на оборудование, решающее поставленные задачи. К заменяемому оборудованию относится, прежде всего, гидроэлеватор (14.7). Замена гидроэлеватора (14.7) на насос позволяет реализовать множество энергосберегающих функций автоматического регулирования теплопотребления здания как в момент модернизации теплового пункта, так и при последующей модернизации системы отопления и горячего водоснабжения.

14.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

До осуществления замены оборудования теплового пункта необходимо провести его детальное техническое и теплогидравлическое обследование, в процессе которого выясняют фактическое состояние абонентского ввода. При этом определяют :

•проектные и фактические расходы теплоносителя;

•проектные и фактические часовые, а также месячные тепловые нагрузки;

•проектные и фактические параметры теплоносителя на вводе – средние значения и их отклонения как в рабочем, так и в аварийном режиме работы теплосети;

•содержание газов, твердых частиц и химических примесей в теплоносителе;

•наличие отложений на внутренних поверхностях труб и арматуры;

•наличие в трубах блуждающих токов, разности потенциалов и вибраций;

•источники помех для электронных устройств;

•стабильность электропитания.

Получают указанные данные как расчетным методом, так и методом прямых замеров. Так, расходы теплоносителя при расчетном методе определяют по проектным нагрузкам и температурному графику; при прямом – ультразвуковым расходомером с накладными датчиками. Для закрытых систем в последнем случае следует определять расходы в подающем и в обратном трубопроводах для выявления несанкционированного разбора сетевой воды либо утечек.

Тепловые нагрузки определяют по температурному режиму источника теплоснабжения и температурному режиму системы отопления. По пьезометрическому графику давления теплоносителя теплосети в статическом и динамическом режимах определяют проектные параметры теплоносителя на вводе в здание и сопоставляют их с реальными показателями по манометрам. Информация о содержании в теплоносителе воздуха и газов, механических и взвешенных частиц позволяет правильно подобрать тепломер. Такой анализ осуществляют по отложениям в трубах и грязевиках. Следует обратить внимание на наличие магнетитов в теплоносителе, увеличивающих погрешность электромагнитных расходомеров . Наличие в теплоносителе механических частиц недопустимо при использовании ротационных тепломеров, насосов и автоматических клапанов.

Блуждающие токи и электрохимическая коррозия могут быть причиной неудовлетворительной работы для датчиков расхода и температуры теплоносителя, а также тепловычислителя. Вибрация существенно влияет на работу вихревых расходомеров. Нестабильность электропитания предопределяет выбор тепловычислителя с аккумуляторами. Влияет также на расположение штока автоматических клапанов при отсутствии электроэнергии – закрыто, промежуточное – полностью открыто. Заставляет устанавливать местный резервный источник электроснабжения, либо оставлять гидроэлеватор (14.7) , как резервный вариант узлу смешивания с насосом. На основании полученной информации выбирают схему абонентского ввода, подбирают соответствующее оборудование, обеспечивают его работоспособность. Затем определяют этапы выполнения работ. Автоматизацию тепловых пунктов осуществляют:

•поэтапно;

•в один этап.

Поэтапную модернизацию применяют при отсутствии единоразовых средств на полную автоматизацию. Зачастую реализуют этот путь при дальнейшей замене зависимого присоединения абонента к теплосети на независимое. На первом этапе устанавливают тепломер и насос , либо только тепломер . На втором – пластинчатый теплообменник и автоматические клапаны . С учетом отечественного норматива , автоматический регулятор теплового потока следует устанавливать на первом этапе.

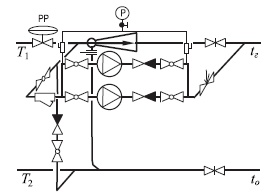

При установке насосов, гидроэлеватор может быть демонтирован либо оставлен. В первом варианте гидроэлеватор заменяют патрубком и устанавливают заглушку на подмешивающем трубопроводе либо срезают его, а в подающий либо обратный трубопровод врезают узел обвязки насосов с перемычкой. Кроме того, после насосов устанавливают ручной регулирующий клапан для наладки системы отопления температурным методом , а перед насосами устанавливают сетчатый фильтр. Во втором случае узел обвязки насоса с регулирующим клапаном и фильтром размещают параллельно гидроэлеватору (рис.14.5).

Рис.14.5. Параллельное размещение насосного узла к гидроэлеватору

Фильтр следует размещать после перемычки, что обеспечивает фильтрование как сетевой, так и подмешиваемой воды. На перемычке следует установить обратный клапан (14.13) для предотвращения перетока сетевой воды в обратный трубопровод. Врезку подающего трубопровода после насосов осуществляют за задвижкой, отключающей систему отопления, которая при работе насосов

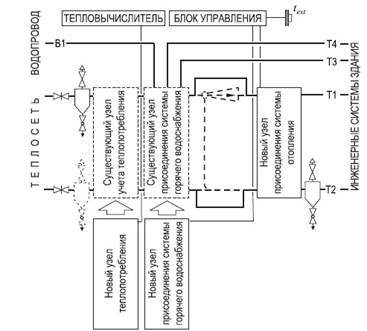

должна быть закрыта. Кроме того, между фланцами соединения гидроэлеватора к подмешивающему трубопроводу устанавливают заглушку. Наилучшим вариантом модернизации теплового пункта является его автоматизация в один этап. Таким путем пошли в Киеве при замене тепловых пунктов общественных зданий. Реализуемый подход пред ставлен на рис. 14.6. Инженерные системы здания при автоматизации теплового пункта остаются без изменения. Однако возможна дальнейшая их модернизация путем установки автоматических терморегуляторов на узлы обвязки отопительных приборов системы отопления и установки терморегуляторов на циркуляционные трубопроводы системы горячего водоснабжения.

Рис.14 6 Схема замены узлов при модернизации теплового пункта

Такая модернизация становится возможной, поскольку побудителями движения воды в этих системах являются насосы. Кроме того, в новых узлах установлены сетчатые фильтры, снижающие загрязненность теплоносителя.

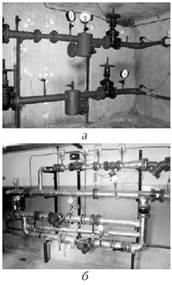

В старом тепловом пункте демонтируют практически все оборудование (рис. 14 .7): контрольно-измерительные приборы, узел учета, скоростные водоподогреватели, элеваторный узел. Оставляют лишь задвижки и грязевики. Причем по требованию грязевик на обратном трубопроводе устанавливают перед регулирующими устройствами, а также приборами учета расходов воды и тепловых потоков. Новые узлы присоединения систем отопления (рис. 14.7,б) и горячего водоснабжения проектируют в соответствии с местными условиями.

При модернизации тепловых пунктов по программе Европейского банка реконструкции и развития в Киеве применяют зависимую схему присоединения системы отопления без перепускного клапана (14. 14) и двухступенчатую смешанную схему присоединения системы горячего водоснабжения с пластинчатыми теплообменниками . Кроме того, в тепловом пункте автоматизируют отвод воды из приямка.

Новые узлы присоединения систем зачастую имеют заводское изготовление и поставляются на объекты собранными в виде блочного теплового пункта. Блок поставляют с приваренными патрубками к ответным фланцам, что облегчает монтажные работы.

При модернизации тепловых пунктов в подавляющем большинстве случаев целесообразно применять блочные тепловые пункты. Они собраны и испытаны в заводских условиях, отличаются надежностью. Монтаж оборудования упрощается и удешевляется, что, в конечном счете, снижает стоимость модернизации .

Рис. 14.7 Общий вид абонентского ввода: а — до модернизации; б – после модернизации

Дата добавления: 2017-10-04 ; просмотров: 4052 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Способы модернизации городских тепловых пунктов

Несомненно, что системы тепловодоснабжения с ИТП имеют определенные преимущества по сравнению с тепловодоснабжением через ЦТП – это более тонкая регулировка теплового режима на отопление, дифференцированное давление холодной и горячей воды, сокращение тепловых потерь и утечек воды в системах горячего водоснабжения. Под ИТП не надо отводить дорогостоящую городскую территорию, в системах с ИТП отсутствуют внутридворовые сети горячего водоснабжения, в них может быть упрощен учет энергоресурсов.

Данные преимущества наиболее полно будут видны при строительстве новых зданий, при условии, что оборудование будет полностью установлено, налажено и затем грамотно эксплуатироваться. Но так ли велик выигрыш в сокращении расхода энергоресурсов, чтобы затевать коренную и очень дорогостоящую ломку сложившейся системы тепловодоснабжения (рис. 1)?

Кадровые работники ЖКХ помнят, что представляли собой ЦТП 10–12 лет назад. Это действительно были облупленные сооружения с выбитыми стеклами, текущими крышами, недосчитывалось половины насосов, сальники подтекали, большая часть задвижек не работала. О каком-либо автоматическом регулировании, режимной наладке, учете тепла и энергосбережении не могло быть и речи. Сравнивая ЦТП того периода с лучшими образцами современных ИТП, действительно можно говорить о целесообразности кардинальных перемен.

На рис. 2 представлен один из современных тепловых пунктов в блочном исполнении .

Это малогабаритный тепловой пункт, укомплектованный современным оборудованием, полностью автоматизированный, обеспеченный всеми приборами учета расхода тепла, воды, давления и температуры, подготовленный для передачи технологических и коммерческих параметров в любую диспетчерскую систему, допускающий дистанционное управление работой основного оборудования. Подключите к нему одно здание, и он будет называться ИТП, подключите второе здание, и он станет ЦТП.

В соответствии с нормативными и эксплуатационными требованиями, действующими на территории России, в БТП предусмотрено:

— регулирование давления и температуры воды в системе горячего водоснабжения;

— регулирование давления, расхода и температуры теплоносителя на отопление в зависимости от погодных условий;

— отсечка системы отопления при гидравлических ударах в тепловой сети;

— ограничение максимального расхода теплоносителя на БТП;

— ограничение расхода в системе отопления и на циркуляцию ГВС в соответствии с договорными условиями;

— ультразвуковая защита теплообменников и трубопроводов ГВС от накипеобразования;

— контроль и сигнализация при повышении жесткости воды в БТП (при возникновении утечек в водоподогревателях).

Трудозатраты на монтаж и экс-плуатацию такого теплового пункта минимальны. Собственные тепловые потери незначительны. Только в ГУП «Мосгортепло» с 1995 года внедряются и успешно экс-плуатируются более 2 тыс. таких БТП, за это время ни один из них не вышел из строя. По прогнозам специалистов, БТП отработают еще не менее 10–15 лет. Вопрос, зачем же их ломать, что мы хотим выиграть?

Холодное водоснабжение на современных ЦТП обеспечивается моноблочными, в основном отечественными, хозяйственными насосами. Насосы подобраны в соответствии с расчетными расходами и напорами, давление воды на выходе из ЦТП регулируется с помощью частотных преобразователей, а там, где их применение нецелесообразно, высокоточными гидравлическими регуляторами давления. Серийная блочная насосная станция состоит из двух насосов и щита управления с одним частотным преобразователем. Это и энергоэффективно, и малозатратно при внедрении и эксплуатации. Срок окупаемости за счет экономии электроэнергии и воды составляет 1–2 года.

Замена одной насосной станции в ЦТП на 5–10 станций в ИТП за счет учета разноэтажности зданий должна дать некоторую экономию расхода воды, но капитальные и особенно эксплуатационные затраты очень велики, потребуется применение малошумных насосов, перекладка разводящих сетей холодного водоснабжения (к расходу холодной воды добавляется расход горячей воды), обслуживание насосов и частотных преобразователей. Проще эту экономию получить за счет установки хороших отечественных регуляторов давления в малоэтажных зданиях.

Наиболее уязвимым звеном в системах тепловодоснабжения с ЦТП является коррозия разводящих сетей отопления и особенно горячего водоснабжения. Нормативом для них установлен самый минимальный срок эксплуатации – 12 лет, но и его теплосети зачастую не выдерживают. Каждое лето сотни дворов Москвы оказываются раскопанными для очередной замены теплопроводов.

Но ведь уже на нескольких предприятиях России организовано серийное производство, а затем и массовое внедрение пластиковых трубопроводов в заводской теплоизоляции. Для них отсутствует понятие коррозии, они практически не имеют тепловых потерь и утечек воды, а гибкая конструкция и улучшенная теплоизоляция как нельзя лучше подходят для прокладки сетей в стесненных дворовых условиях на небольшую глубину залегания. Лучшие образцы теплопроводов рассчитаны на температуру 95 °C, давление – 10 атмосфер и имеют расчетный срок службы до 50 лет, диаметр теплопроводов – до 160 мм. Этим условиям практически полностью отвечают сети горячего водоснабжения и сети отопления, присоединенные к ЦТП по независимой схеме.

Исходя из вышеизложенного, представляются перспективными несколько направлений совершенствования существующей системы коммунального тепловодоснабжения.

1. При новом строительстве использование систем тепловодоснабжения ИТП.

2. При модернизации существующих систем в зависимости от размещения ЦТП, состояния оборудования и здания, количества присоединенных строений и перспективы сохранения существующей застройки следует рассматривать как минимум два варианта:

а) ликвидация ЦТП с устройством ИТП в зданиях и одновременной заменой сетей отопления и холодного водоснабжения;

б) модернизация ЦТП с переводом на независимую схему, замена сетей ГВС и отопления на пластиковые и при необходимости установка регуляторов давления в зданиях, а по возможности и систем пофасадного регулирования в домах.

3. При новом строительстве, капитальном ремонте и модернизации ЦТП и ИТП надо преимущественно ориентироваться на установку современного оборудования в блочном исполнении как наиболее полно отвечающем существующим требованиям тепловодоснабжения и энергосбережения.

Проведенные расчеты показывают, что переход от циклического капитального ремонта ЦТП (1 раз в 9 лет) к их модернизации не на много увеличивает стоимость работ, и она многократно перекрывается четырехкратным увеличением срока службы тепловых сетей (рис. 3, 4, таблица).

Прогнозируемые препятствия модернизации ЦТП – ликвидация элеваторных узлов в домах, замена транзитных сетей в случае их низкой пропускной способности, возможный дефицит электрической мощности потребует разработки программы модернизации на городском уровне.

Источник