Текущий ремонт электродвигателей

Периодичность выполнения текущего ремонта электродвигателей определяется системой ППР. Она зависит от места установки двигателя, типа станка или машины, в составе которой он используется, а также от продолжительности работы в сутки. Электродвигатели подвергаются текущему ремонту в основном 1 раз в 24 месяца.

При проведении текущего ремонта выполняются следующие операции: очистка, демонтаж, разборка и дефектация электродвигателя, замена подшипников, ремонт выводов, клеммной коробки, поврежденных участков лобовых частей обмотки, сборка электродвигателя, покраска, испытание на холостом ходу и под нагрузкой. У машин постоянного тока и электродвигателей с фазным ротором дополнительно выполняется ремонт щеточно-коллекторного механизма.

Таблица 1 Возможные неисправности электродвигателей и причины их вызывающие

| Неисправность | Причины |

| Электродвигатель не запускается | Обрыв в питающей сети или в обмотках статора |

| Электродвигатель при пуске не проворачивается, гудит, нагревается | Отсутствует напряжение в одной из фаз, оборвана фаза, электродвигатель перегружен, оборваны стержни ротора |

| Пониженная частота вращения и гул | Износ подшипников, перекос подшипниковых щитов, изгиб вала |

| Электродвигатель останавливается при увеличении нагрузки | Пониженное напряжение сети, неправильное соединение обмоток, обрыв одной из фаз статора, межвитковое замыкание, перегрузка двигателя, обрыв обмотки ротора (у двигателя с фазным ротором) |

| При пуске электродвигатель сильно шумит | Погнут кожух вентилятора или в него попали посторонние предметы |

| Электродвигатель при работе перегревается, соединение обмоток правильное, шум равномерный | Повышенное или пониженное напряжение сети, электродвигатель перегружен, повышена температура окружающей среды, неисправен или засорен вентилятор, засорена поверхность двигателя |

| Работающий двигатель остановился | Перерыв в подаче электроэнергии, длительное понижение напряжения, заклинивание механизма |

| Пониженное сопротивление обмотки статора (ротора) | Загрязнена или отсырела обмотка |

| Чрезмерный нагрев подшипников электродвигателя | Нарушена центровка, неисправны подшипники |

| Повышенный перегрев обмотки статора | Оборвана фаза, повышено или понижено-питающее напряжение, машина перегружена, межвитковое замыкание, замыкание между фазами обмотки |

| При включении электродвигателя срабатывает защита | Неправильно соединены обмотки статора, замыкание обмоток на корпус или между собой |

Текущий ремонт проводится в определенной технологической последовательности. До начала ремонта необходимо просмотреть документацию, определить наработку подшипников электродвигателя, установить наличие неустраненных дефектов. Для проведения работ назначается бригадир, готовятся необходимые инструменты, материалы, приспособления, в частности, подъемные механизмы.

Перед началом демонтажа электродвигатель отключается от сети, принимаются меры по исключению случайной подачи напряжения. Подлежащая ремонту машина очищается от пыли и грязи щетками, обдувается сжатым воздухом от компрессора. Отворачивают винты крепления крышки коробки выводов, снимают крышку и отсоединяют кабель (провода), подводящий питание к двигателю. Кабель отводят, соблюдая необходимый радиус изгиба, чтобы не повредить его. Болты и другие мелкие детали складывают в ящик, который входит в набор инструментов и приспособлений.

При демонтаже электродвигателя необходимо нанести керном метки, чтобы зафиксировать положение полумуфт относительно друг друга, а также отметить, в какое отверстие полумуфты входит палец. Прокладки под лапами следует связать и разметить, чтобы после ремонта каждую группу прокладок установить на свое место, это облегчит центровку электрической машины. Следует разметить также крышки, фланцы и другие детали. Несоблюдение этого правила может привести к необходимости повторной разборки.

Снимают электродвигатель с фундамента или рабочего места за рым-болты. Использовать для этой цели вал или подшипниковый щит запрещается. Для съема используются подъемные устройства.

Разборка электродвигателя выполняется с соблюдением определенных правил. Начинается она с удаления полумуфты с вала. При этом используются ручные и гидравлические съемники. Затем снимается кожух вентилятора и сам вентилятор, отвертываются болты крепления подшипниковых щитов, снимается задний подшипниковый щит легкими ударами молотка по надставке из дерева, меди, алюминия, вынимается ротор из статора, снимается передний подшипниковый щит, демонтируются подшипники.

После разборки выполняется очистка деталей сжатым воздухом с использованием волосяной щетки для обмоток и металлической для кожуха, подшипниковых щитов, станины. Засохшая грязь удаляется деревянной лопаточкой. Применять отвертку, нож и другие острые предметы запрещается. Дефектация электродвигателя предусматривает оценку его технического состояния и определение неисправных узлов и деталей.

При дефектации механической части проверяется: состояние крепежных деталей, отсутствие трещин корпуса и крышек, износ посадочных мест под подшипники и состояние самих подшипников. В машинах постоянного тока серьезным узлом, подлежащим всестороннему рассмотрению, является щеточно-коллекторный механизм.

Здесь наблюдаются повреждения щеткодержателя, трещины и сколы на щетках, износ щеток, царапины, и выбоины на поверхности коллектора, выступление миканитовых прокладок между пластинами. Большинство неисправностей щеточно-коллекторного механизма устраняется при текущем ремонте. В случае наличия серьезных повреждений этого механизма машина отправляется в капитальный ремонт.

Неисправности электрической части скрыты от глаза человека, обнаружить их труднее, нужна специальная аппаратура. Число повреждений обмотки статора при этом ограничено следующими дефектами: обрыв электрической цепи, замыкание отдельных цепей между собой или на корпус, витковые замыкания.

Обрыв обмотки и замыкание ее на корпус может быть обнаружено с использованием мегаомметра. Витковые замыкания определяются с помощью аппарата ЕЛ-15. Обрыв стержней короткозамкнутого ротора находят на специальной установке. Неисправности, устраняемые при проведении текущего ремонта (повреждение лобовых частей, обрыв или обгорание выводных концов), могут быть определены мегаомметром или визуально, в отдельных случаях требуется аппарат ЕЛ-15. При проведении дефектации измеряется сопротивление изоляции для установления необходимости сушки.

Непосредственно текущий ремонт электродвигателя заключается в следующем. При срыве резьбы нарезается новая (к дальнейшей эксплуатации допускается резьба, имеющая не более двух срезанных ниток), болты заменяются, крышка заваривается. Поврежденные выводы обмоток покрываются несколькими слоями изоляционной ленты или заменяются, если изоляция их по всей длине имеет трещины, отслоения или механические повреждения.

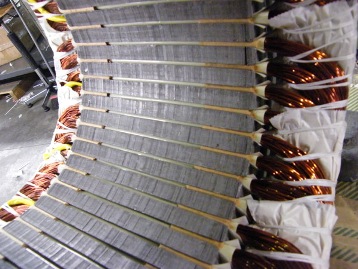

При нарушении лобовых частей обмотки статора на дефектный участок наносится лак воздушной сушки. Подшипники заменяются на новые, если есть трещины, сколы, вмятины, цвета побежалости и другие неисправности. Посадку подшипника на вал обычно осуществляют путем предварительного его нагрева до 80. 90°С в масляной ванне.

Установка подшипников осуществляется вручную с помощью специальных патронов и молотка или механизированным способом с использованием пневмогидравлического пресса.. Необходимо отметить, что в связи с внедрением единых серий электрических машин объем ремонта механической части резко сократился, т. к. уменьшилось число разновидностей подшипниковых щитов и крышек, появилась возможность заменять их новыми.

Порядок сборки электродвигателя зависит от его габарита и конструктивных особенностей. Для электродвигателей 1 — 4 габаритов после напрессовки подшипника устанавливается передний подшипниковый щит, вводится ротор в статор, надевается задний подшипниковый щит, надевается и крепится вентилятор и крышка, после этого устанавливается полумуфта. Далее согласно объему текущего ремонта проводятся прокрутка на холостом ходу, сочленение с рабочей машиной и испытание под нагрузкой.

Проверку работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом осуществляют следующим образом. После проверки действия защиты и сигнализации выполняют пробный пуск его с прослушиванием стука, шума, вибраций и последующим отключением. Затем электродвигатель запускают, проверяют разгон до номинальной частоты вращения и нагрев подшипников, измеряют ток холостого хода всех фаз.

Измеренные в отдельных фазах значения тока холостого хода не должны отличаться друг от друга более чем на ±5%. Разница между ними более 5 % указывает на неисправность обмотки статора или ротора, на изменение воздушного зазора между статором и ротором, на неисправность подшипников. Продолжительность проверки, как правило, не менее 1 часа. Работу электродвигателя под нагрузкой осуществляют при включении технологического оборудования.

Послеремонтные испытания электродвигателей согласно действующим Нормам должны включать две проверки — измерение сопротивления изоляции и работоспособность защиты. Для электродвигателей до 3 кВт измеряется сопротивление изоляции обмотки статора, а для двигателей более 3 кВт дополнительно измеряется коэффициент абсорбции. При этом у электродвигателей напряжением до 660 В в холодном состоянии сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм, а при температуре 60 °С — 0,5 МОм. Измерения производят мегаомметром на 1000 В.

Проверка срабатывания защиты машин до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью осуществляется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания на корпус с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли «фаза — нуль» с последующим определением тока однофазного короткого замыкания. Полученный ток сравнивается с номинальным током защитного аппарата с учетом коэффициентов ПУЭ. Он должен быть больше тока плавкой вставки ближайшего предохранителя или расцепителя автоматического выключателя.

В процессе выполнения текущего ремонта для повышения надежности электродвигателей старых модификаций рекомендуется проводить мероприятия по модернизации. Простейшая из них — трехкратная пропитка обмотки статора лаком с добавкой ингибитора. Ингибитор, диффундируя в лаковую пленку и заполняя ее, препятствует проникновению влаги. Можно также проводить капсулирование лобовых частей с помощью эпоксидных смол, но при этом электродвигатель может стать неремонтопригодным.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Источник

Выявление и устранение неисправностей электрических машин

Ремонт электрических машин

В электрических машинах возможны следующие виды неисправностей:

- искрение щеток;

- перегрев обмоток;

- короткие замыкания в обмотках;

- ненормальное напряжение генератора;

- положение, когда генератор не возбуждается;

- недопустимые колебания частоты вращения двигателя.

Искрение щеток сопровождается повышенным нагревом коллектора и щеток. Причиной этого может быть загрязнение щеток и коллектора, износ щеток, подгорание коллектора, неплотное прилегание пружин, заедание щеток в щеткодержателе.

Грязь со щеток и коллектора удаляют сжатым воздухом, а в некоторых случаях ветошью, смоченной в бензине. Изношенные более чем на 60% или поломанные щетки заменяют новыми. Новые или плохо притертые щетки притирают к коллектору. Для этого полоску шлифовальной бумажной шкурки (рис. 185, а) несколько раз протягивают между щеткой и коллектором. Шлифовальная шкурка абразивной поверхностью должна быть обращена к щетке. После притирки коллектор и щетки продувают сжатым воздухом.

Применять наждачное или карборундовое полотно для шлифования щеток нельзя. Для правильной притирки щеток концы шлифовальной шкурки нужно отогнуть вниз (см. рис. 185, а), так как при отгибании шкурки вверх (рис. 185, б) края щеток будут опилены и уменьшится активная ширина щеток, что может вызвать искрение на коллекторе.

Рис. 185 – Схемы притирки щеток: правильная (а), неправильная (б)

При наличии нагара, раковин и прочих местных дефектов коллектор протачивают на токарном станке или шлифуют мелкозернистыми шлифовальными кругами. Коллектор должен иметь полированную поверхность, поэтому после протачивания и шлифования его полируют, вследствие чего устраняются царапины, образовавшиеся в результате обработки коллектора (резцом или камнем). Полируют коллектор при номинальной частоте вращения (ротора двигателя), применяя шлифовальную бумажную шкурку № 00.

Для полирования коллектора шлифовальную шкурку прикрепляют к деревянной колодке (рис. 186), которую пригоняют точно по диаметру коллектора; ширину бруска выбирают такой, чтобы он мог свободно помещаться между двумя соседними траверсами. Колодку прижимают к вращающемуся коллектору. При получении гладкой поверхности коллектор очищают и продувают сжатым воздухом.

Рис. 186 – Колодка для полировки коллектора

Нажатие на щетку, создаваемое пружиной щеткодержателя, должно соответствовать определенному давлению. Для уменьшения механических потерь на коллекторе рекомендуется устанавливать минимальное нажатие, при котором щетки работают без искрения. Следует учитывать, что чем больше частота вращения, тем большее нажатие устанавливают, чтобы щетки удовлетворительно работали при возможных вибрациях щеткодержателей. Разница в нажатии на отдельные щетки не должна превышать 10% среднего его значения.

Проверку силы нажатия щеток производят динамометром (1) (рис. 187), закрепленным за рычажок щеткодержателя (2), прижимающий щетку (3) к коллектору (4). Для определения силы нажатия необходимо между щеткой и коллектором проложить лист бумаги (5) и постепенно оттягивать динамометр. В момент свободного вытаскивания бумаги из-под щетки динамометр будет показывать величину нажатия щетки на коллектор.

Рис. 187 – Измерение усилия нажатия щетки динамометром

Правильность установки щеток надо обязательно проверять после каждого протачивания коллектора. При неправильном положении щеток машина начинает искрить при неполной нагрузке. При холостом ходе машина не искрит. По мере возрастания нагрузки может наблюдаться круговой огонь по коллектору.

Проверку правильного положения траверсы производят индуктивным методом при неподвижной машине. К отключенной обмотке возбуждения через реостат от аккумуляторной батареи подводят постоянный ток. Величина тока в обмотке не должна превышать примерно 5. 10% номинального. К зажимам якоря подсоединяют милливольтметр на 45. 60 мВ с нулем посередине шкалы. В моменты замыкания и размыкания тока возбуждения в якоре индуцируется электродвижущая сила (э. д. с.) и стрелка прибора отклоняется в ту или другую сторону в зависимости от положения щеток. При щетках, находящихся в нужном положении (на нейтрали), э. д. с. должна быть равна нулю. Траверсу со щетками передвигают до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое положение щеток. Рекомендуется проверять правильность положения траверсы при различных положениях якоря. Якорь следует поворачивать в одном и том же направлении во избежание влияния на показания прибора возможного перемещения щеток в щеткодержателях. Окончательно правильное положение траверсы проверяют во время испытаний машины на стенде.

Кроме того, причиной искрения щеток может быть неодинаковое расстояние по окружности коллектора между щетками отдельных бракетов. Необходимо проверить положение щеток на коллекторе с помощью бумажной ленты и установить бракеты так, чтобы щетки соседних бракетов находились на одинаковом расстоянии по окружности коллектора.

Искрение может вызываться также применением угольных щеток несоответствующей марки (слишком мягких или слишком твердых). При ремонте необходимо заменять все щетки и устанавливать те марки, которые рекомендует завод-изготовитель электрических машин.

Повышенный нагрев (перегрев) обмоток электрической машины устанавливают в период предремонтных испытаний. Равномерный перегрев всей машины при отсутствии других признаков неисправности свидетельствует о ее перегрузке. В этом случае сначала следует проверить соответствие фактической нагрузки номинальному режиму работы машины. Ухудшение условий вентиляции в результате засорения вентиляционных каналов крыльчатки вентилятора может также вызвать перегрев машины.

Повреждения в обмотках полюсов приводят к неравномерному их нагреву. В обмотках полюсов чаще всего повреждаются переходы, выводные концы катушек и места прохода выводных концов через корпус. К наиболее распространенным дефектам следует отнести замыкание обмоток на корпус, обрыв или плохой контакт в обмотках, соединение между витками.

После выявления повреждений обмотки перематывают. Для этого удаляют старую обмотку, очищают пазы от заусенцев, окрашивают их лаком и изолируют электрокартоном, прессшпаном и лакотканью.

Способы устранения дефектов в обмотках полюсов зависят от характера повреждения. Обрыв, а также плохой контакт в наружных доступных для ремонта местах устраняют паянием. Чтобы найти замыкание на корпус, катушку с дефектом снимают с сердечника полюса и осматривают места соприкосновения с полюсом и станиной.

Замыкания в обмотках полюсов, если они находятся не на выводных концах, устраняют частичной или полной перемоткой. С катушки отматывают витки и одновременно осматривают. Если изоляция катушек, за исключением мест соединения с корпусом или замыкания между витками, не повреждена и находится в удовлетворительном состоянии, то изолируют только поврежденные места, а полная перемотка катушки не производится.

Если повреждения в обмотках полюсов вызваны влажной изоляцией, то катушку просушивают.

При коротких замыканиях в обмотке якоря генератор плохо возбуждается, двигатель не развивает номинальных оборотов, в некоторых случаях якорь вращается толчками. При возбуждении генератора от постороннего источника тока якорь сразу после подключения обмотки возбуждения, сильно нагревается и появляется дым. Пластины коллектора, соединенные с дефектной нагревающей обмоткой якоря, обгорают. В этом случае могут произойти короткие замыкания: части витков одной секции и всей секции, между двумя секциями, лежащими в одном пазу, в лобовых частях обмотки, между любыми двумя точками обмотки, например в случае пробоя обмотки на корпус в двух точках.

Для нахождения замыканий витков одной секции, между соседними коллекторными пластинами или же между соседними секциями, находящимися в одном слое обмотки, используют метод падения напряжений, не требующий специального оборудования. Он применяется как для петлевой, так и для волновой обмоток и особенно удобен при проверке якоря с уравнительными соединениями. Метод состоит в том, что к двум смежным коллекторным пластинам (1) (рис. 188) подводят постоянный ток с помощью щупов (2), а щупами (3) измеряют падение напряжения на этой же паре коллекторных пластин. В качестве источника тока удобно применять аккумуляторную батарею, обеспечивающую через последовательно включенный с якорем реостат ток 5. 10 А. Тогда в случае петлевой обмотки при наличии замыкания в секции, присоединенной к проверяемой паре пластин, сопротивление ее будет меньше и падение напряжения при одном и том же токе будет также меньше, чем на другой паре пластин, между которыми нет замыкания. Проверять якорь необходимо при поднятых щетках.

Рис. 188 – Схема для нахождения замыканий между витками и обмотками якоря

Замыкание обмотки якоря или коллектора на корпус во время работы машины не обнаруживается, если только нет замыкания у одного из проводов сети. При наличии такого замыкания (если корпус машины не изолирован от земли) замыкание обмотки на корпус образует замкнутую цепь. При отсутствии заземления одного из проводов сети замкнутая цепь может образоваться только при замыкании обмотки на корпус в двух местах.

Определить замыкание обмотки на корпус можно мегомметром или контрольной лампой (рис. 189). В последнем случае один конец от лампы присоединяют к источнику питания, а другой — к коллектору, вал же якоря соединяют со вторым проводником источника питания. Наличие соединения обмотки с корпусом определяют по загоранию лампы. При этом способе лампа горит только при хорошем контакте в месте соединения.

Рис. 189 – Схема для нахождения места соединения обмотки якоря с корпусом

Присоединение источника тока к коллектору производится в случае петлевой обмотки в двух диаметрально противоположных точках, в случае волновой — к пластинам, находящимся на расстоянии половины коллекторного шага. Один проводник от милливольтметра присоединяют к валу якоря, а концом другого поочередно касаются всех коллекторных пластин. Если проверяют якорь с петлевой обмоткой, то по мере приближения к пластине, соединенной с корпусом, показания прибора уменьшаются. При соприкосновении конца проводника от прибора с пластиной коллектора, соединенной с корпусом, показание милливольтметра будет равно нулю. Показание будет очень малым при плохом контакте, а также когда замыкание на корпус имеет не коллекторная пластина, а секция, присоединенная к этой пластине.

Так как при проверке всего якоря наибольшее возможное напряжение, действующее на прибор, может оказаться равным напряжению, подводимому к якорю, необходимо применять прибор с пределом измерения, равным напряжению источника питания. Уменьшения отклонения стрелки прибора можно достигнуть регулировкой силы тока путем подключения прибора через реостат.

Место замыкания на корпус можно найти, если шевелить по очереди секции в местах выхода обмотки из пазов и одновременно измерять сопротивление изоляции мегомметром. Шевеление секций создает изменение контакта, а следовательно, и изменение сопротивления. Вместо мегомметра можно пользоваться контрольной лампой, включая ее между коллектором и валом якоря. Дефект обнаруживают по миганию лампы.

В тех случаях, когда указанные выше способы не дают результатов, приходится путем распайки обмотки делить ее на части. Разделив обмотку на две части, проверяют мегомметром каждую часть в отдельности. Обнаружив замыкание на корпус в одной из половин, концы другой оставляют нетронутыми, а поврежденную половину снова разделяют на две части и так до тех пор, пока точно не определится секция с замыканием на корпус.

Устраняют повреждения разными способами. Например, обрыв или плохой контакт в обмотке (в петушках и хомутиках) и коллекторе устраняют перепайкой обмотки в указанных местах; если же обрыв произошел в самом проводнике, то стержень или секцию заменяют новыми.

Наиболее часто замыкание на корпус встречается в местах выхода секций из пазов. Этот дефект устраняют установкой под секцией небольших клиньев из изоляционного материала (фибры, сухого бука) или прокладкой, покрытой лаком подкладки из летероида, электрокартона, слюды и т. д. Замыкание на корпус в пазовой части секции устраняют переизолировкой всей секции или же заменяют ее новой. Замыкание на корпус, вызванное увлажнением изоляции, устраняют просушкой. Если замыкание на корпус в нескольких секциях и, кроме того, изоляция других секций плохая, то перематывают всю обмотку якоря. В случае соединения коллектора с корпусом необходима его разборка и ремонт.

Замыкание в обмотке якоря между несмежными секциями и вообще замыкание большого числа секций встречаются реже замыканий внутри самой секции или же между концами секций на коллекторе. Поэтому прежде чем приступить к устранению замыканий, необходимо тщательно осмотреть коллектор и убедиться в отсутствии соединений между его пластинами.

В случае короткого замыкания в секции ее необходимо заменить, так как при этом дефекте вся изоляция секции обычно приходит в негодность. Переизолировкой места замыкания можно ограничиться только в случае неполного контакта в месте замыкания. Длительная работа машины при больших короткозамкнутых ветвях может привести в негодность всю обмотку, что потребует полной ее перемотки.

В асинхронных электродвигателях возможны следующие виды неисправностей:

- перегрев статора;

- перегрев обмоток статора и ротора;

- ненормальная частота вращения двигателя;

- ненормальный шум в машине.

Перегрев статора может наблюдаться при напряжении сети выше номинального. Для устранения этой неисправности достаточно снизить напряжение сети до номинального или улучшить вентиляцию двигателя.

Повышенный местный нагрев при холостом ходе двигателя и номинальном напряжении сети может вызываться заусенцами, образовавшимися при опиливании или вследствие касания ротора о статор во время работы двигателя. Неисправность устраняют удалением заусенцев; для этого места замыкания обрабатывают напильником, соединенные стальные листы разъединяют, лакируют изоляционным лаком с последующей сушкой на воздухе.

В обмотках переменного тока возможны короткие замыкания между витками одной катушки, катушками одной фазы и катушками разных фаз. Основным признаком, по которому можно найти замыкание в обмотках переменного тока, является повышенный нагрев части катушки с короткозамкнутыми витками. В некоторых случаях короткозамкнутую часть обмотки можно сразу определить по внешнему виду — по обугливающейся изоляции.

Для определения дефекта в статорной или роторной обмотке необходимо статорную обмотку включить на пониженное напряжение ( 1 /3. 1 /4 номинального) при разомкнутом роторе и измерить напряжение на кольцах ротора, медленно проворачивая ротор. Если напряжения на кольцах ротора (попарно) не равны между собой и меняются в зависимости от положения ротора по отношению к статору, то это указывает на замыкание в статорной обмотке. При замыкании в роторной обмотке (при исправной статорной) напряжение между кольцами ротора будет неодинаковым и не будет меняться в зависимости от положения ротора.

После того как установлено, какая из обмоток (роторная или статорная) имеет соединение между витками, определяют дефектную фазу рассмотренными выше способами.

Если замыкание произошло между двумя фазами, то место соединения находят аналогично предыдущему, разъединяя обмотки пофазно. Катушки одной из фаз, имеющей соединение, разделяют на две части и мегомметром проверяют наличие соединений каждой такой половины со второй фазой. Затем ту часть, которая соединена с другой фазой, снова разделяют на две части и каждую из них снова проверяют и т. д.

Метод последовательного деления на части применяют при нахождении замыкания в обмотках, имеющих параллельные ветви. В этом случае необходимо дефектные фазы разделить на параллельные ветви и определить сначала, между какими ветвями имеется соединение, а затем применить к ним метод. Так как замыкания между фазами чаще бывают в лобовых частях обмотки или соединительных проводниках, то иногда удается сразу же найти место соединения путем шевеления лобовых частей с одновременной проверкой мегомметром.

Перегрев обмотки статора может наблюдаться при перегрузке двигателя или нарушении его нормальной изоляции. Снижение напряжения на зажимах двигателя ниже номинального также вызывает перегрузку двигателя током. Перегрев обмотки будет в случае неправильного соединения обмоток статора по схеме треугольника, а не звездой.

Причиной сильного местного нагрева обмотки статора может быть межвитковое соединение в обмотке или короткое замыкание между двумя фазами. Признаки неисправности: неодинаковая сила тока в отдельных фазах, двигатель сильно гудит и развивает пониженный крутящий момент.

Ремонт обмоток

При обнаружении межвитковых замыканий или замыканий на корпус, а также обрыва в фазах обмоток статора проводят частичную или полную перемотку статора. Чтобы облегчить извлечение дефектных катушек из пазов, статор нагревают до 70. 80° С. Затем с помощью выколотки и деревянного молотка выбивают текстолитовые клинья, разрезают и снимают с помощью межкатушечных соединений обмотки статора, разъединяют катушки и вынимают их из пазов. Пазы статора очищают от старой изоляции, проверяют состояние стальных пакетов.

Намотку катушек производят изолированным проводом соответствующей марки на каркасе или шаблоне. Если отсутствует провод требуемой марки, катушку мотают проводом другой марки, но того же класса изоляции.

Катушки наматывают на шаблон-лодочку, имеющий устройство для закрепления концов проводов. Одна из сторон шаблона выполняется съемной для снятия катушки после намотки. При намотке катушек из тонкого изолированного провода с большим числом витков используют автоматические и полуавтоматические станки. Эти станки снабжены счетчиками оборотов и устройствами для автоматической остановки станка после намотки требуемого числа витков. Станки имеют приспособления для укладки между слоями катушек бумажных изоляционных прокладок и механизмы раскладки, укладывающие проводники в правильные ряды.

По окончании намотки по периметру катушки укладывают прокладку из электрокартона и связывают катушку в местах вырезов в шаблоне. Концы проводов обрезают на расстоянии, указанном на чертеже.

Корпусную изоляцию катушек выполняют из нескольких слоев лакоткани или микаленты. Для придания необходимой формы и монолитности витки пазовой части катушки перед наложением корпусной изоляции смазывают клеящим глифталевым или шеллачным лаком. Затем пазовую часть катушки нагревают в специальном нагревателе до 110. 120°С, после чего закладывают в пресс-форму.

При опрессовке нагретые связующие вещества клеящего лака размягчаются и заполняют поры изоляции, при охлаждении затвердевают и скрепляют проводники катушки. Катушки крепят в пазах текстолитовыми клиньями, забиваемыми деревянным молотком.

Катушки, заложенные в пазы, соединяют пайкой или сваркой оплавлением. Сварка оплавлением производится через понижающий трансформатор мощностью 500. 600 Вт и напряжением 220/24 и 220/12 В и может быть применена для соединения проводов диаметром от 0,8 мм и выше. Свариваемые концы проводов предварительно скручивают и соединяют с одним из зажимов трансформатора, к другому зажиму присоединяют угольный электрод.

В электродвигателях, используемых на рефрижераторном подвижном составе, наибольшее распространение получили обмоточные провода из медной проволоки. В некоторых типах электродвигателей применяют алюминиевые провода, которые по механической прочности и электрической проводимости значительно уступают медным.

Обмоточные провода изготовляют с волокнистой, эмалевой и комбинированной изоляцией. Материалом для волокнистой изоляции является бумага (кабельная или телефонная), хлопчатобумажная пряжа, натуральный и искусственный шелк (капрон, лавсан), асбестовые и стеклянные волокна. Их накладывают в один или несколько слоев в виде обмотки или оплетки (чулка). Для эмалевой изоляции используют различные органические соединения (поливинилацетат, кремнийорганические смолы и т. д.).

Марки обмоточных проводов условно обозначаются буквами. В некоторых марках после буквенного обозначения стоит цифра «1» или «2»: цифра «1» указывает на нормальную толщину изоляции, цифра «2» — на усиленную толщину.

Обозначение марок обмоточных проводов начинается с буквы П (провод). Волокнистая изоляция обозначается буквами: Б — хлопчатобумажная пряжа, Ш — натуральный шелк, ШК и К — искусственный шелк, капрон, С — стекловолокно, А — асбестовое волокно. Буквами О и Д обозначается количество слоев изоляции (один или два). Для алюминиевых обмоточных проводов в конце обозначения добавляется буква А. Например, марка ПБД обозначает: провод обмоточный медный с изоляцией из двух слоев хлопчатобумажной пряжи.

Эмалевая изоляция обмоточных проводов обозначена так: ЭЛ — эмаль лакостойкая, ЭВ — эмаль высокопрочная (винифлекс), ЭТ — эмаль теплостойкая полиэфирная, ЭВТЛ — эмаль полиуретановая, ЭЛР — эмаль полиамидно-резольная. Например, марка ПЭЛ обозначает: провод медный, покрытый лакостойкой эмалью.

Применяется также комбинированная изоляция, которая состоит из эмалевой изоляции и наложенной поверх нее изоляции из волокнистых материалов. Например, марка ПЭЛБО обозначает: провод медный, покрытый лакостойкой эмалью и хлопчатобумажной пряжей в один слой. Марки обмоточных проводов, изолированных стекловолокном и пропитанных в теплостойком лаке, имеют в обозначении букву К (например, провод марки ПСДК).

Трехфазные обмотки статоров машин переменного тока условно подразделяют на однослойные, когда сторона катушки занимает весь паз, и двухслойные, когда сторона катушки занимает половину паза по высоте, т. е. в каждый паз закладываются две стороны катушки.

Двухслойные обмотки — наиболее распространенные типы обмоток статоров машин переменного тока. При перемотке двухслойной статорной обмотки сначала укладывают в пазы нижние стороны катушек первой фазы, а верхние стороны временно остаются поднятыми. Затем последовательно укладывают в пазы обе стороны катушек второй и третьей фазы. При этом одну сторону катушки помещают в нижнюю часть следующего незаполненного паза, а другую — верхнюю часть паза, уже наполовину заполненного обмоткой.

После укладки нижние, а затем и верхние обмотки уплотняют на дне паза с помощью специальной оправки и молотка. Между нижним и верхним слоями обмотки помещают изоляционную прокладку, верхний слой обмотки закрывают изоляцией и укрепляют клином. Между лобовыми частями фазных катушек помещают электрокартон. Уложенные катушки соединяют пайкой, а места соединений изолируют. После укладки обмотки проверяют правильность соединения катушек.

Ремонт коллекторов

В случае обнаружения на поверхности коллектора дорожек от срабатывания щетками коллектор протачивают, шлифуют и полируют. Для шлифования применяют абразивные круги, в состав которых входит пемза, пропитанная керосином. Полируют коллектор деревянной вогнутой колодкой, оклеенной стеклянной бумагой.

Во избежание выступления миканитовых прокладок над поверхностью коллектора его продороживают. Продороживание состоит в том, что миканитовую изоляцию между коллекторными пластинами вырезают на глубину 0,5. 1,5 мм, на поверхности коллектора образуются продольные дорожки. Продороживание необходимо потому, что миканит более тверд, чем коллекторная медь, и при износе медных пластин миканит выступает на поверхность коллектора, что ухудшает работу щеток и коммутацию машины.

Продороживание коллекторов машин малой и средней мощности (преобразователей), подвагонных генераторов производят вручную с помощью скребка, изготовленного из ножовочного полотна (рис. 190). Продороживание коллекторов машин большой мощности осуществляют на станке фрезой или специальной переносной машинкой с гибким шлангом.

Рис. 190 – Продороживание изоляции коллекторов: 1 – коллектор; 2 – фреза; 3 – электродвигатель; 4 – суппорт продольного перемещения; 5 – суппорт вертикального перемещения; 6 – маховик; 7 — ролик

После фрезерования грани коллекторных пластин снимают шабером. Фаски снимают под углом 45° размером 0,5 мм (рис. 191) и тщательно очищают коллектор от остатков слюды и меди.

Рис. 191 – Снятие фасок с коллекторных пластин

Иногда требуется произвести выемку одной или нескольких медных пластин, имеющих значительные оплавления или выгорания меди. Причинами таких повреждений могут быть короткие замыкания между пластинами, пробой миканитовых пластин, поломка петушков в непосредственной близости от места соединения с пластинами.

Техническими условиями на ремонт электрических машин допускается замена не более пяти пластин. Замена коллекторных пластин относится к числу сложных видов ремонта; выемка даже одной пластины может повлечь за собой нарушение монолитности коллектора и потерю геометрически правильной формы, если не принять специальных мер и не применить соответствующие приспособления для скрепления коллектора при удалении пластины. В качестве одного из таких приспособлений может служить стяжной диск.

Биение коллектора в отремонтированной машине измеряют индикатором после вращения якоря с номинальной скоростью. Биение коллектора должно быть не более 0,03. 0,04 мм. Превышение этих норм вызывает сильное искрение щеток. Причинами биения коллектора могут быть эксцентриситет, эллиптичность и выступание отдельных пластин при ослаблении их крепления. Если обнаруживают чрезмерное биение коллектора, машину разбирают и затягивают болты, стягивающие пластины, сначала в холодном состоянии, затем с подогревом до 100. 110°С. После этого поверхность коллектора обтачивают, полируют и продороживают.

Наиболее часто встречающиеся повреждения контактных колец следующие: износ (срабатывание) контактной поверхности и нарушение изоляции контактных болтов, оплавление и выгорание участков контактной поверхности.

Короткозамкнутые кольца с небольшими оплавленными и выгоревшими участками контактной поверхности можно восстанавливать наплавкой на нее латуни или фосфористой меди с последующей механической обработкой. Этим же способом можно восстанавливать частично изношенные пластины.

Восстановление изоляции контактных колец с холодной посадкой на втулку производят следующим образом. Внутрь собранного на подставке (6) (рис. 192) комплекта колец (5), уложенных с промежуточными дистанционными прокладками (4), вставляют несколько слоев электрокартона (3) толщиной 0,1. 0,4 мм. Чтобы слои изоляции не сбивались при опрессовке, внутрь вставляют разрезную гильзу (2), свернутую из листовой стали толщиной 1,5 мм. Втулку (1) запрессовывают в отверстие гильзы на гидравлическом прессе.

Рис. 192 – Сборка контактных колец

Для повышения надежности холодной прессовки (посадки), изоляционный материал должен иметь малую усадку, т. е. он должен быть хорошо пропитан и просушен.

При горячей посадке контактных колец, в отличие от вышеприведенного способа ремонта, не втулку впрессовывают в контактные кольца, а контактные кольца в горячем виде с натягом насаживают на изолированную втулку.

Для изолирования втулки используют формовочный миканит толщиной 0,25. 0,35 мм, разрезают полосами, смазывают шеллачным или глифталевым лаком, просушивают на воздухе в течение 0,5. 1 ч и плотно накладывают на втулку, подогретую до 80. 100° С. Полосы накладывают с небольшим перекроем до тех пор, пока диаметр втулки с наложенной на нее изоляцией превысит внутренний диаметр контактных колец на 1,5. 2 мм. Затем изоляцию обертывают двумя-тремя слоями бумаги, плотно стягивают хомутом из стали толщиной 2. 3 мм, нагревают до 120. 130° С, подтягивают болты хомута и подвергают термической обработке изоляцию в течение 2. 3 часа при 150° С — для шеллачного миканита и при 180° С — для глифталевого.

После остывания втулки с изоляции удаляют подтеки лака и протачивают на станке. Диаметр проточенной изоляции должен превышать внутренний диаметр контактных колец на величину натяга.

Контактные болты изолируют микафолием или формовочным миканитом толщиной 0,2. 0,3 мм. Для этого поверхность болта очищают от старой изоляции, смазывают глифталевым или шеллачным лаком и просушивают на воздухе в течение 0,5. 1 часа. Микафолиевую или миканитовую полосу также покрывают лаком, подогревают до размягчения, после чего плотно накладывают на болт и обкатывают на ровной, подогреваемой поверхности. Затем плотно обертывают изоляцию болта двумя-тремя слоями киперной ленты и подвергают термической обработке в течение 2. 3 часов при соответствующей температуре. После остывания снимают с изоляции киперную ленту, очищают изоляцию от неровностей и подтеков лака, обрабатывают до нужных размеров вручную или на станке и обклеивают одним-двумя слоями электрокартона.

Щеткодержатели и траверсы тщательно осматривают, проверяют состояние их изоляции и исправность деталей щелочного аппарата. Во время ремонта щетки полностью заменяют, устанавливая вместо них щетки марок, рекомендуемых заводом-изготовителем электрических машин. В машинах постоянного тока щетки несоответствующей марки могут вызвать сильное искрение на коллекторе.

Новые щетки притирают по коллектору.

Притирка щеток вручную — очень трудоемкая операция, поэтому при замене щеток их притирают вне машины на специальном станке (рис. 193). На этом же станке проверяют правильность расстановки щеток по окружности коллектора. Червячный винт (7), насаженный на конец вала электродвигателя (1), вращает через червячное колесо (6) вал (3). Вал опирается на два шарикоподшипника, вставленных в капсулу (8), а вверху направляется бронзовой втулкой, запрессованной в плите (2). На шейку, проточенную в плите, надевают сменные оправки (4) для установки траверс щеткодержателей машин разных типов. На конец вала надевают барабан (5), наружный диаметр которого на 1 мм меньше диаметра коллектора. На барабан нанесены риски, по которым проверяют расстановку щеток по окружности коллектора. Затем вынимают щетки из обойм щеткодержателей и обертывают барабан стеклянной бумагой, которую закрепляют лентой. Щетки вставляют в обоймы, опускают на них нажимные пальцы щеткодержателей и включают электродвигатель. Щеточную пыль удаляют с помощью вытяжной вентиляции.

Рис. 193 – Станок для притирки щеток

Во время проверки состояния траверсы щеткодержателей обращают внимание на легкость перемещения нажимных пальцев при подъеме и опускании: при этом пальцы не должны касаться боковых стенок и вырезов щеткодержателей. Изоляция пальцев и изоляционные шайбы не должны иметь повреждений. Проверяют наличие стопорных болтов, болтов крепления пальцев и других крепежных элементов. Неисправные детали щеткодержателей (токоведущие болты, винты, нажимные пальцы, поломанные и недостаточно жесткие пружины) заменяют.

При вращении коллектора щетки вибрируют в обоймах и изнашивают их. Увеличение зазора между щеткой и обоймой щеткодержателя ведет к перекосу щетки в обойме и нарушению ее контакта с коллектором. Разработанные отверстия в корпусе щеткодержателей восстанавливают гальваническим способом или наплавкой с последующей обработкой. При невозможности восстановления обойму заменяют на новую. Восстановление размеров обоймы обжатием не допускается.

Источник