РЕМОНТ НЕПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Неподвижные соединения подразделяются на разъемные и неразъемные. К разъемным относятся резьбовые, шпоночные, шлицевые и конусные, к неразъемным — сварные, клепаные, развальцованные, выполненные с применением клея, а также прессовые посадки с гарантированным натягом.

В резьбовых соединениях встречаются следующие виды повреждений: изменение профиля резьбы по среднему диаметру в соединениях с частым относительным перемещением элементов (ходовые, нажимные винты и т.д.); смятие рабочих поверхностей резьбы под действием рабочих нагрузок; удлинение стержня болта с изменением шага резьбы в результате действия осевых рабочих нагрузок и усилий затяжки; поломка или ослабление пружинных шайб, а также износ и смятие простых шайб и граней болтов и гаек.

Поврежденные крепежные болты, винты и гайки заменяются новыми. Исключение допускается для гаек, имеющих слегка смятые грани. Детали значительного размера (например, ходовые и нажимные винты грузоподъемных механизмов) с изношенной резьбой исправляются путем нарезания новой резьбы либо после срезания старой резьбы (если это допустимо по условиям прочности), либо после посадки втулки.

Сорванная или изношенная резьба в небольших отверстиях не восстанавливается. В таких случаях деталь высверливается на большую глубину и в этой части нарезается резьба. При этом винт или болт должен иметь удлиненную резьбовую часть. Иногда отверстие рассверливается и нарезается новая резьба большего размера. Соответственно рассверливаются болтовые отверстия сопряженных деталей и применяются винты или болты с новой резьбой.

В шпоночных соединениях наиболее часто изнашиваются рабочие поверхности шпонок или пазов.

Шпонки заменяются новыми. Пригонка шпонок по шпоночным пазам на валу и сопрягаемой с ним детали проводится опиливанием, строганием, фрезерованием или шлифованием.

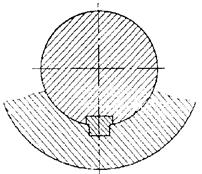

Разработанные шпоночные пазы на валах ремонтируются наплавкой или наваркой с последующим фрезерованием. При восстановлении шпоночных пазов в ступицах паз расширяется и углубляется до полного устранения следов износа. Затем изготовляется ступенчатая шпонка (рис. 9.1), при этом ступени шпонки должны быть расположены строго симметрично.

|

Часто шпоночный паз изготовляют на новом месте. Обработка и изготовление новых пазов на валах проводится на горизонтально- и вертикально-фрезерных станках дисковыми и пальцевыми фрезами, а также вырубкой с последующей зачисткой напильником.

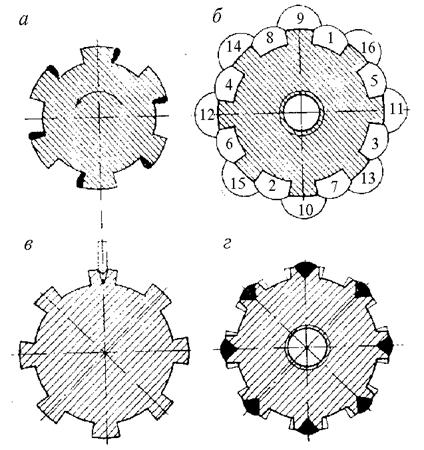

Ремонт шлицевых соединений осуществляется раздачей шлицевых каналов с последующей наплавкой металла, нарезкой шлиц и их упрочением. Если вал работает только в одном направлении вращения, то наплавляются нерабочие грани (рис. 9.2, а), а затем шлицы выправляются на фрезерном станке так, чтобы на рабочих гранях был основной металл.

Если вал работает с нагрузкой в обе стороны вращения, проводится раздача шлицев. Для этого шлицы отжигаются нагревом, после чего зубилом каждый из них раздается на полную длину (рис. 9.2, в). При дальнейших операциях эти канавки наплавляются электросваркой (рис. 9.2, г), вал отжигается, форма шлиц выправляется и проводится упрочнение рабочих поверхностей.

Шлицы со значительным износом обвариваются вкруговую с последующей нарезкой новых канавок. Для уменьшения деформации вала наплавка ведется в последовательности, указанной цифрами на рис. 9.2, б. При восстановлении шлицевых участков валов с каналами в них для уменьшения деформации запрессовываются или вворачиваются стальные пробки. Шлицы обрабатываются на номинальный размер шлифовкой и подвергаются термообработке.

|

Ремонт сварных и паяных соединений осуществляется путем подваривания и пайки. Для выявления дефектов сварного соединения применяются различные способы: внешний осмотр, рентгеновское просвечивание, магнитный и ультразвуковой контроль. Выявленные трещины засверливаются по концам, а вдоль трещины разделывают канавку. Сквозные трещины при толщине стенки более 20 мм разделывают с обеих сторон. Затем трещины заваривают.

В заклепочных соединениях встречаются следующие дефекты: ослабление заклепок, погнутость стержней, срез головок, повреждение заклепочных отверстий. Неплотности заклепочных соединений обнаруживается или внешним осмотром, или гидравлическим испытанием. Разношенные заклепки не исправляются. При ремонте срубаются головки и заклепки выбиваются из отверстий. Неисправные заклепки можно высверливать. После этого отверстия обрабатываются под заклепки несколько увеличенного диаметра.

Дата добавления: 2015-04-03 ; просмотров: 6259 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Ремонт неразъемных контактных соединений

Основные понятия. Электрический контакт является частью электрической цепи, предназначен для прохождения электрического тока в месте соединения проводников (либо присоединения их к аппаратам) или для его коммутации в контактных коммутационных аппаратах (реле, пускателях, контакторах, автоматах, переключателях и др.).

В первом случае — это контактное соединение, которое может быть разъемным (штепсельный разъем), разборным (резьбовое соединение) и неразборным (соединение сваркой и пайкой).

Во втором случае — это разрывной контакт электрического аппарата, который принято называть просто контактом. Обычно контакты состоят из подвижной и неподвижной контактной части деталей, называемых подвижным и неподвижным контактами. Контакты подразделяют на замыкающие, размыкающие и переключающие по их действию при срабатывании аппарата. Контакт-детали имеют рабочую, нерабочую и крепежную поверхности.

В аппаратах РЗА наиболее распространены мостиковые контакты: подвижные контакт-детали, которые в отключенном состоянии не связаны ни с одним участком электрической цепи, а при замыкании соприкасаются с двумя неподвижными контакт-деталями. Находит также применение рычажный контакт, подвижная контакт-деталь которого выполнена в виде электрически и кинематически связанного с одной из неподвижных контакт-деталей рычага. Размыкание или замыкание электрической цепи происходит при повороте рычага.

Параметры и характеристики контактов. Зазор (или раствор) — наименьшее расстояние между соприкасающимися участками подвижного и неподвижного контактов в разомкнутом состоянии.

Ход — расстояние, на которое перемещается подвижный контакт из начального положения в конечное.

Провал — расстояние, на которое перемещается из замкнутого положения подвижный контакт при удалении неподвижного. Для реле этот параметр часто называют прогибом, поскольку контактная пружина, несущая контактную деталь, прогибается.

Начальное контактное нажатие — нажатие пружины на подвижный контакт в разомкнутом состоянии, приведенное к точке касания с неподвижным.

Конечное контактное нажатие — нажатие пружины на подвижный контакт при окончательном его замыкании с неподвижным.

Условная площадь контактирования — часть рабочей поверхности контакта, по которой происходит соприкосновение с другим контактом.

Эффективная площадь контактирования — часть условной площади контактирования, по которой электрический ток проходит от одного контакта к другому.

Сопротивление контакта — суммарное электрическое сопротивление контакт-деталей и переходного сопротивления в месте их соприкосновения.

Переходное сопротивление контакта — электрическое сопротивление зоны контактирования (места соприкосновения контактов), определяемое эффективной площадью контактирования и равное отношению падения напряжения на контактном переходе к проходящему через него току.

Дребезг — вибрация подвижного контакта в течение некоторого времени после включения соответствующего аппарата.

Отброс — отскакивание подвижного контакта к неподвижному при отключении соответствующего аппарата.

Выбор материала и конструкции. Независимо от условий работы аппаратуры РЗА ее контакты должны иметь высокое качество и быть надежными. Для контактов, работающих в электрических цепях с большими токами, измеряемыми сотнями ампер и более, важным фактором является их нагрев, вызывающий увеличение переходного сопротивления и приваривание. Поэтому материалы этих контактов должны иметь высокие электрическую проводимость и теплопроводность, быть стойкими по отношению к электрической дуге и не свариваться. В некоторых коммутационных аппаратах, например автоматах серии A3100, применяют металлокерамические контакты, получаемые методом порошковой металлургии на основе серебра и графита, серебра и никеля или серебра, никеля и графита. Эти контакты не свариваются и устойчиво работают без ухода.

Контакты, предназначенные для работы в электрических цепях со сравнительно небольшими токами (от долей ампера до нескольких ампер), изготовляют из серебра и значительно реже — из меди. Контакты, работающие в условиях частой коммутации, изготовляют из дуго и износостойких материалов — платины, вольфрама, палладия или их сплавов. Платину применяют в наиболее ответственных случаях. Чаще используют сплавы на ее основе, например с иридием (ПлИ-25), и палладия с иридием (ПдИ-10), серебром (ПдСр-40), радоном (ПдРд-10), серебром и кобальтом (ПдСрК-35-5). Эти сплавы характеризуются дугостойкостью, прочностью и хорошо обрабатываются. В особых случаях при работе в электрических цепях с очень малыми токами и напряжениями, измеряемыми микроамперами и микровольтами, основным фактором является влияние поверхностных пленок на работу контактов, значительно увеличивающих переходное сопротивление. Такие контакты должны иметь покрытие из очень инертных материалов, например золота.

Как изделия контакты могут быть выполнены в виде целой детали или сборочной единицы, контактирующая часть которой из дорогостоящего металла представляет собой небольшую пластинку-накладку на другой части из дешевого металла, например латуни или меди. Форму контактов часто выбирают такой, чтобы в паре работали два контакта со сферическими поверхностями или один — со сферической, а другой — с плоской. Такое сочетание образует точечный контакт, не требующий точной центровки при сборке и обеспечивает достаточное давление, что способствует уменьшению переходного сопротивления. В некоторых реле встречается сочетание работающих в паре контактов с плоской и цилиндрической поверхностями, которые создают линейный контакт.

Контакты обычно монтируют на контактных пружинах, изготовляемых из проводниковых материалов (латуни, бериллиевой бронзы) или из двух лент — проводниковой и пружинящей, выполняющей функцию плоской пружины.

Ремонт контактных соединений. Тщательный осмотр и выявление дефектов, зачистка контактных поверхностей, полная или частичная замена разборного контактного соединения — вот перечень работ, которые выполняют при ремонте контактных соединений. При осмотре резьбовых контактных соединений обращают внимание на исправность резьбы винтов и гаек или винтовых втулок, целостность головок и шлицев винтов, граней гаек и концов шпилек, наличие гаек и контргаек, нормальных и пружинных шайб. Неисправные элементы резьбовых соединений, как правило, заменяют и лишь в редких случаях изготовляют отдельные детали, например фасонные, нестандартные или другие, если они отсутствуют. Прочность паек проверяют, осматривая и легко подергивая провода у места соединения. Ненадежные и окислившиеся соединения перепаивают. Особое внимание уделяют печатным платам, получившим широкое распространение преимущественно в радиоэлектронных приборах. Выводы резисторов, конденсаторов, переключателей, транзисторов и др. закрепляются в определенных точках печатных проводников и припаиваются к ним. Как правило, печатные проводники и все пайки располагаются с задней стороны платы и хорошо видны. Дефектные пайки можно часто обнаружить по темным кольцам вокруг проводников.

Выводы реле некоторых типов выполняют в виде резьбовых втулок, запрессованных в пластмассовый цоколь, в которые с одной стороны ввертывают винты для внутреннего подсоединения проводов, а с другой — винты или шпильки для внешнего. Если винты или шпильки ввернуты слишком глубоко, то винты, ввернутые с внутренней стороны реле, будут упираться в их торцы и надежного контакта внутренних проводников с выводами не будет. Поэтому установку шпилек нужно производить в такой последовательности. Сначала подключить внутренний проводник, завернув до предела в резьбовую втулку цоколя, затем с наружной стороны ввернуть шпильку до упора во внутренний винт, после чего ее отвернуть на два оборота и зафиксировать в этом положении контргайкой.

Если для подключения проводов с задней стороны используют винты или колки, необходимо подбирать их так, чтобы резьбовая часть, входящая при ввертывании в резьбовую втулку цоколя до упора, была равна резьбовой части внутреннего винта или несколько меньше ее. Кроме того, необходимо убедиться в надежном креплении самих резьбовых втулок в цоколе, так как в ином случае при подключении внешних проводников они будут проворачиваться и в месте подключения внутреннего проводника контакт нарушится.

При подключении к зажимам проводов, оконцованных наконечниками, необходимо убедиться в надежности их пайки или опрессовки.

При подключении к винтовым зажимам алюминиевых жил проводов и кабелей необходимо, чтобы к ним примыкала ограничивающая шайба, например шайба-звездочка, на ней находилась нормальная шайба и, наконец, со стороны головки винта — пружинная. Иногда алюминиевые проводники оконцовывают блочным (кольцевым) наконечником; при этом отпадает необходимость в ограничивающей и нормальной шайбах.

Ремонт контактов. Состояние подвижных и неподвижных контактов проверяют осмотром, обращая особое внимание на контактирующие поверхности. Подгоревшие и оплавившиеся участки аккуратно очищают надфилем с самой мелкой насечкой и полируют воронилом. Промывание контактов какими-либо составами или жидкостями не разрешается. Иногда на металлических частях, в том числе контактах промежуточных реле, длительно находящихся под напряжением, появляется белый или серый налет, образующий непроводящую пленку. Причиной этого может быть испарение пропитывающего состава изоляции обмоток. Если налет на металлических частях реле незначителен, следует очистить только контактирующие поверхности контактов, а если значителен — все металлические части реле, чтобы частички его не попали на контакты или подвижную систему. Металлокерамические контакты не зачищают; при износе их заменяют новыми.

Контролируют такие параметры контактов, как зазор, провал (прогиб), контактное нажатие, а также движение подвижного контакта относительно неподвижного, после их соприкосновения (скольжение, перекатывание) и последовательность замыкания и размыкания. При ремонте аппаратов РЗА в ряде случаев приходится для изменения числа замыкающих и размыкающих контактов или последовательности замыкания и размыкания переделывать контактную систему.

Регулировка контактов является одной из трудных операций и требует определенных знаний и навыков. Рассмотрим более подробно этот вопрос на примерах наиболее распространенных аппаратов РЗА.

При регулировке контактного узла реле РТ40 необходимо следить за тем, чтобы подвижный контактный мостик свободно, без заметного трения, поворачивался на своей оси, неподвижные контакты лежали в одной плоскости, а их оси были параллельны друг другу. Контактные пружины 3 должны касаться передних упоров 2 без давления или иметь незначительный, просматриваемый на свет зазор. Отсутствие давления проверяют отводом на 1 — 2 мм переднего упора от контактной пружины, которая должна оставаться неподвижной. Между задним упором 6 и контактной пружиной 3 должен быть зазор 0,1 — 0,2 мм, который позволяет ей касаться заднего упора в конце поворота якоря реле. Прогиб (провал) 5 неподвижных контактов при замыкании (при крайних положению якоря) должен быть не меньше 0,3 мм. Суммарный зазор между пластинами 4 неподвижного контакта и мостиком подвижного 5 в крайних положениях якоря должен составлять 2—2,5 мм. Чтобы контактный мостик не заскакивал за серебряные контактные пластины, точка «А» касания контактов при замыкании должна быть на расстоянии не менее 1 мм от переднего края пластин, а скольжение подвижного контакта по неподвижному при их совместном ходе до точки отстоящей от заднего края пластины 4Р — также не менее 1 мм. Для надежной работы замыкающих контактов их совместный ход должен быть 1,5 — 2 мм.

Регулируют контакты, смещая неподвижный в пазу пластмассовой колодки или подгибая весь комплект за местом обжима 1 либо передний и задний упоры в месте обжима. Ход подвижной системы регулируют с помощью левого и правого упоров. Угол поворота якоря должен быть таким, чтобы исключить одновременное замыкание подвижным контактом неподвижных замыкающих и размыкающих контактов. Полка якоря при этом может заходить под полюсы магнитопровода примерно на 2/3 их ширины. Пластмассовую колодку устанавливают так, чтобы прогиб размыкающих контактов был не менее 0,5 мм при начальной уставке реле. Если серебряные пластины неподвижных контактов покрыты незначительным налетом оксида и не имеют подгаров, их достаточно очистить плоской деревянной палочкой (из хвойной породы), придерживая с тыльной стороны часовой отверткой.

При регулировке реле РТ80 проверяют расстояние между подвижными и неподвижными контактами и их чистоту. Расстояние между контактами в разомкнутом состоянии должно быть 2 — 3 мм (между сигнальными 38 (см. рис. 32) не менее 1,5 мм), а провал —0,8 —1 мм. Переделка замыкающего контакта (рис. 134, а) на размыкающий (рис. 134,6) несложна.

При регулировке контактного узла реле направления мощности РБМ необходимо следить за тем, чтобы угол встречи подвижных 1 и неподвижных 4 и 13 контактов был 25 — 30° (регулируют перемещением колодки б с неподвижными контактами в прорезях 8 платы 7). Положение элементов нижней и верхней контактных пружин показано на рис. 135, б, в. Нижнюю жесткую контактную пружину 12 устанавливают так, чтобы она не касалась переднего упора 10 и между ним был зазор 0,2 — 0,3 мм, а ее хвостовик 14 прикасался к заднему упору 11, установленному под углом 100—110° к ней. При нажатии на контактную пружину должно быть заметное трение. Сила нажатия на нижний контакт, необходимая для перемещения хвостовика по заднему упору 11, должна составлять 0,02 — 0,03 Н.

Верхнюю контактную пружину 2, обладающую меньшей упругостью, устанавливают так, чтобы она касалась переднего упора 5, но без нажатия на него. Хвостовик 15 этой пружины должен отстоять на 0,2—0,3 мм от заднего упора 3, установленного под углом 120—130° к ней. Верхняя контактная пружина должна прогибаться до касания хвостовиком 15 с упором 3 от самого незначительного усилия и выступать относительно нижней в нормальном положении на 0,2 — 0,3 мм, чтобы при срабатывании реле подвижный контакт 1 (рис. 135, а) сначала касался верхнего 4, а затем нижнего 13 неподвижных контактов.

Касание подвижного контакта с неподвижным должно происходить на расстоянии не менее 1 мм от переднего края неподвижного. Чтобы подвижный контакт не заскакивал за неподвижный, их совместный ход должен прекращаться за 2 мм до конца неподвижного контакта. Ход подвижной системы при этом регулируют ее левым упором, которым также устанавливают максимальный прогиб нижней контактной пружины 12, составляющий 0,5 мм при жесткой регулировке (при мягкой регулировке прогиб нижней контактной пружины составляет 1,5 — 2 мм). Правым упором и передним упорным винтом устанавливают подвижную систему так, чтобы в исходном положении реле зазор между неподвижными контактами 4 и 13 и подвижным контактом составлял не менее 1 мм. Кроме того, зазоры между контактами 4 и контактом 13 должны быть одинаковыми и регулируются винтами 9 в колодке 6.

Подвижный контакт 1 выполнен в виде штифта из серебра, а неподвижные 4 и 13 — в виде пластин из металлокерамики, представляющей смесь порошков серебра и кадмия, спрессованных при высокой температуре, что снижает возможность искрообразования и подгорания.

При регулировке промежуточных реле РП20 зазор между неподвижными и подвижными контактами должен быть 2,5 — 3 мм, а прогиб контактной пружины — 0,6—1 мм. Для этого поджимают верхний упор 1 подвижной системы и угольники неподвижных контактов 6. Давление подвижного замыкающего контакта на неподвижный при притянутом якоре и подвижного размыкающего на неподвижный при обесточенном реле должно быть не менее 0,12 Н. Регулируют давление, подгибая угольники неподвижных контактов 6. Давление подвижной контактной системы на верхний упор 1 при снятых неподвижных размыкающих контактах должно быть не менее 1,2 Н. В нормально отрегулированном реле замыкание всех замыкающих контактов и размыкание всех размыкающих должно происходить соответственно одновременно. В реле РП20 можно легко переделать замыкающие контакты на размыкающие и наоборот. Следует иметь в виду, что промежуточные реле, как правило, не имеют специальных приспособлений для изменения параметров срабатывания и возврата, а также времени замедления, которые регулируют изменением начального и конечного зазоров между якорем и сердечником, натяжения или сжатия возвратных пружин и давления подвижных контактов на неподвижные. Уменьшение начального зазора между якорем и сердечником снижает ток или напряжение и время срабатывания, а конечного зазора уменьшает ток и напряжение возврата и увеличивает время возврата. Ослабление возвратной пружины уменьшает ток и напряжение возврата и увеличивает время возврата. Увеличение числа замыкающих контактов и их давления увеличивает ток и напряжение и уменьшает время возврата, а увеличение числа размыкающих контактов и их давления — уменьшает ток, напряжение и время срабатывания.

Однако такое изменение параметров срабатывания и возврата реле сказывается на работе контактов. Ослабление возвратной пружины уменьшает надежность размыкающих контактов и ухудшает условия работы замыкающих при отключении тока нагрузки. Изменение начального и конечного зазоров между якорем и сердечником приводит к изменению хода якоря, а также зазоров между замыкающими контактами, уменьшение которых ухудшает условия гашения дуги. Поэтому выполнять такие изменения в реле за счет снижения надежности работы контактов не следует, а необходимо использовать другие средства.

Схемы, показанные на рис. 136, я, б, позволяют ускорить время срабатывания реле. Резистор R должен иметь такое сопротивление, чтобы напряжение на обмотке реле при включении было близко к номинальному. Схемы, показанные на рис. 136, в, г, позволяют замедлить соответственно время срабатывания до 0,5 с, а время отпускания до 1с.

Чтобы облегчить работу контактов реле, особенно в цепях с индуктивной нагрузкой L, применяют различные схемы искрогашения с включением параллельно ей резистора R, цепочки из последовательно соединенных резистора R и конденсатора С, полупроводникового диода VD (рис. 137, в) или параллельно контакту реле К резистора R либо цепочки из последовательно соединенных резистора R и конденсатора.

При регулировке контакторов устанавливают нормированные растворы, провалы (начального и конечного) нажатия контактов. Соприкосновение контактов должно от момента первого касания до полностью включенного состояния происходить по линии не менее 70 — 80% их ширины. При замыкании и размыкании подвижный контакт должен перекатываться и одновременно проскальзывать по неподвижному. Рассмотрим, как происходит работа главных контактов контактора при включении от момента начального касания до окончательного включения. При повороте вала закрепленная на нем планка 1 также поворачивается и подвижный контакт движется в сторону к неподвижному. После начального касания в точке 3 подвижный контакт 4 перекатывается, одновременно проскальзывая по неподвижному 2 до конечного положения точки 7 при полном включении контактора. В момент начального касания в точке 3 переходное сопротивление велико и под действием тока нагрузки выделяется много теплоты, что может вызвать оплавление контакта. Благодаря проскальзыванию происходит самоочищение подвижного и неподвижного контактов и исключается их приваривание. В то же время планка 1 перемещается, отходя на некоторое расстояние от места упора в точке 5 с подвижным контактом, обеспечивая сжатие пружины 6 и соответствующее конечное нажатие.

Раствор контактов измеряют в самом узком месте при отключенном контакторе, пользуясь шаблоном. Шаблон выполнен в виде пластинки, толщина которой с одного конца равна минимальному, а с другого — максимальному допустимому раствору контактов.

Начальное нажатие измеряют при разомкнутом контакте, для чего на подвижный контакт в точке начального касания надевают петлю из прочной нити и, вставив между ним и планкой / (в точке 5 упора) полоску тонкой бумаги, оттягивают его за петлю динамометром. Начальное нажатие контактов определяют по показаниям динамометра в момент, когда полоска бумаги легко вытягивается. Конечное нажатие измеряют аналогично, но при включенном контакте (рис. 138, б), надев петлю на подвижный контакт в точке 7 и вставив полоску тонкой бумаги между ним и неподвижным контактом.

Провал контакта определяют при включенном контакторе по расстоянию А между планкой 1 в точке 5 упора и подвижным контактом.

Зазор и провал вспомогательных мостиковых контактов определяют соответственно по расстояниям Б и В.

Так как выпускаемые контакторы имеют различные габариты и рассчитаны на токи от нескольких десятков до тысяч ампер, это определяет значительные отличия их регулировочных параметров. Поэтому в каждом конкретном случае следует придерживаться нормируемых для данного типа контактора приводимых в паспорте параметров. В качестве примера ниже приведены нормируемые регулировочные параметры контакторов магнитных пускателей ПА и ПМЕ I — IV габаритов.

Ход якоря, мм , . . . . . 13,5 20 22 . 25 Раствор главных контактов,

мм. . • 3 3 4 4

Провал главных контактов,

Раствор вспомогательных

контактов, мм.

Провал вспомогательных контактов, мм.

Нажатие пружин главных контактов, Н:

начальное. 6,76 12,8 22,6 33,4

конечное. . 9,5 18,5 32,2 5

Нажатие пружин вспомогательных контактов, Н:

начальное. 1,13 ±0,06 для всех габаритов

конечное. 1,58 ±0,08 для всех габаритов

Проверка последовательности работы контактов коммутационных аппаратов. Эту проверку обычно выполняют с помощью электрических ламп, включаемых через соответствующие контакты аппаратов при переводе их в различные положения. При включении выключателя (рис. 139, а) на одновременность замыкания его контактов указывает одновременное загорание ламп HL1 —HL3. При проверке кнопки SB (рис. 139,6) до нажатия на нее горит лампа HL1> в процессе нажатия сначала гаснет лампа HL1, а затем загорается лампа HL2.

Контакты переключателей, обеспечивающие безобрывное переключение цепей, работают иначе. В исходном положении (рис. 139, в) замкнута цепь только лампы HL1 и она горит. В начале переключения, когда цепь лампы HL1 еще замкнута, происходит замыкание цепи лампы HL2 и обе лампы горят. В конце переключения цепь лампы HL1 размыкается, она гаснет, а цепь лампы HL2 остается замкнутой и она горит.

В большинстве аппаратов можно изменять последовательность работы контактов. В аппаратах с поворотными подвижными контактами, например КСА (см. рис. 62, а), подвижные контакты 9 переставляют на валике 4, а в кулачковых, например в переключателе УП-5300 (см. рис. 58), подбирают кулачковые шайбы 8 и устанавливают их на центральный валик 4.

Контрольные вопросы

1. Какие виды обмоток применяют в аппаратах РЗА?

2. Каков принцип действия намоточного станка для изготовления прямолинейных обмоток?

3. Как изготовляют бескаркасные обмотки для магнитных пускателей?

4. Определите число витков и диаметр провода для перемотки катушки магнитного пускателя на напряжение 220 В, если она выполнена на напряжение 380 В и имеет 2700 витков провода диаметром 0,27 мм.

5. Как ремонтируют контактные соединения?

6. Какие операции выполняют при ремонте контактов аппаратов?

7. Как регулируют контакты реле РТ40?

8. Как проверяют последовательность работы контактов коммутационных аппаратов?

Источник