Ремонт несущей системы что это

Неисправности несущей системы. При эксплуатации заклепочные соединения элементов рамы могут ослабевать, сами элементы — деформироваться. Могут появиться трещины, возникнуть повреждения окраски, коррозия. Геометрическая форма рамы оказывает большое влияние на взаимное расположение агрегатов трансмиссии, переднего и заднего мостов, кузова.

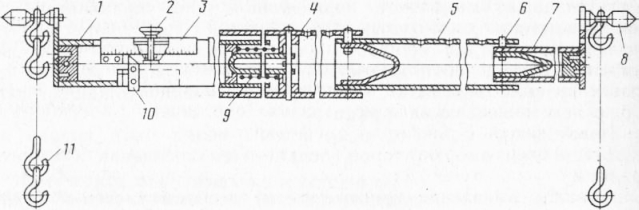

В сцепном устройстве возможно увеличение осевого перемещения буксирного крюка, причиной которого является деформация (усадка) резинового (пружинного) упругого элемента или его разрушение. В процессе эксплуатации буксирный крюк изнашивается.

Уменьшение пути движения автомобиля по инерции (ухудшение наката), потеря легкости управления (автомобиль плохо «держит дорогу») могут быть вызваны нарушением углов установки управляемых колес, износом или нарушением регулировки подшипников ступиц колес, деформацией дисков колес.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Удары при движении автомобиля, наклон кузова на одну сторону свидетельствуют о потере упругости рессор либо о поломке корённого листа рессоры. Возможна также неисправность амортизаторов.

Преждевременное изнашивание шин как управляемых, так и неуправляемых колес может происходить при пониженном или повышенном давлении воздуха в них, деформации дисков колес, разработке отверстий в дисках под шпильки крепления из-за плохой затяжки гаек, нарушении балансировки колес или регулировки подшипников ступиц колес, неисправности амортизаторов, потере упругости рессорами.

В последнем случае изнашивание покрышек усиливается из-за их трения о кузов. Другими дефектами шин могут быть проколы, расслоение и разрыв каркаса.

Преждевременное изнашивание шин неуправляемых колес может также происходить при перекосе ведущего моста относительно рессор из-за ослабления затяжки гаек стремянок. Перекос ведущего моста вызывает увод ведущих колес при прямолинейном движении. В этом случае для сохранения прямолинейности движения приходится поворачивать на некоторый угол передние колеса, что ускоряет изнашивание шин, ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля.

Причинами ускоренного изнашивания шин управляемых колес, помимо ранее названных, общих для всех колес, могут являться нарушение углов установки управляемых колес, а также неисправности рулевого управления: люфт в шарнирах рулевых тяг или в рулевом механизме, ослабление крепления сошки на валу или рулевого механизма к раме.

Повышенный шум несущей системы может быть вызван неисправностями амортизаторов, ослаблением крепления и износом деталей.

Техническое состояние рамы проверяют внешним осмотром. Ослабевши- заклепки обнаруживают по дребезжащему звуку при простукивании мест соединений легкими ударами молотка.

Осевое перемещение буксирного крюка проверяют опробованием. Износ крюка не должен превышать 5 мм.

Техническое состояние несущей системы в целом может оцениваться по длине и прямолинейности пути выбега (движения автомобиля по инерции) при исправных трансмиссии, рулевом управлении и определенных условиях движения: покрытии и состоянии дороги, нагрузке автомобиля и расположении груза. Длина пути выбега зависит как от технического состояния агрегатов, так и от их взаимного расположения, на которое влияет правильность геометрической формы рамы.

Углы установки управляемых колес определяют с помощью переносных приборов, механических или оптических стендов. Из переносных приборов наиболее распространена линейка КИ-650. Требуемую длину линейки (в зависимости от модели автомобиля) устанавливают, перемещая удлинитель и закрепляя его фиксатором. Автомобиль устанавливают на ровную горизонтальную площадку и затормаживают, а управляемые колеса поворачивают в положение для движения прямо. Между ними устанавливают линейку таким образом, чтобы конусные наконечники упирались в боковины покрышек впереди осей вращения колес, рядом с ободьями, а концы обеих цепочек касались поверхности площадки. Пружина удерживает линейку от перемещения. Указатель устанавливают на нулевое деление шкалы и закрепляют винтом. Затем автомобиль растормаживают и перемещают вперед до тех пор, пока линейка не окажется сзади колес, а концы цепочек будут касаться поверхности площадки. По делениям шкалы определяют схождение колес и сравнивают его с требуемым.

Для определения развала колес и углов наклона шкворня используют прибор. Перед измерением угла развала автомобиль и управляемые колеса приводят в то же положение, что и для измерения угла схождения. Прибор с помощью зажима 3 и винтов 4 и 2 устанавливают на ступице так, чтобы пузырьки обоих уровней заняли место в центре между рисками. Затем автомобиль растормаживают и перемещают вперед на пол-оборота колеса.

Добившись установки пузырька уровня с шкалой 7 против нулевого деления, определяют по шкале угол развала колес и сравнивают его с требуемым.

Для проверки продольного и поперечного углов наклона шкворня управляемыми колесами заезжают на градуированные поворотные круги. Повернув колеса на 20° вправо, затормаживают их и устанавливают прибор на ступице, как было указано выше. Отпустив винт, поворачивают корпус прибора относительно шаровой опоры стойки таким образом, чтобы пузырьки обоих уровней заняли место против нулевых делений шкал.

Механический стенд для проверки углов установки управляемых колес состоит из платформы с подвижной плитой, постамента, смонтированного на одном уровне с платформой, и колонки с приборами. При наезде автомобиля одним колесом на платформу, а другим на постамент подвижная плита смещается в поперечном направлении под действием боковых сил, вызванных схождением и развалом колес. Схождение и развал определяют по приборам, показания которых зависят от смещения плиты.

Для проверки углов установки управляемых колес при помощи^ оптического стенда на колесе автомобиля укрепляют зеркальный отражатель. Направленный световой луч отражается на шкалу микроскопа стенда. По смещению светового пятна на шкале определяют углы установки колес.

Регулировку подшипников ступиц управляемых колес проверяют по осевому люфту в подшипнике и легкости вращения колеса. Вывесив колесо, покачивают его за шину в направлении, перпендикулярном плоскости вращения, и определяют люфт. Легкость вращения колеса проверяют, толкнув его рукой за шину. При тугом вращении возможно задевание тормозных колодок за поверхность барабана. Если проверкой эта неисправность не установлена, то причиной тугого вращения колеса могут быть неправильная регулировка или отказ в работе подшипников ступиц. Признаком этой неисправности является также нагрев ступицы при движении автомобиля. При правильной регулировке подшипников колесо от сильного толчка рукой должно сделать не менее 6…8 оборотов.

Техническое состояние колес и шин проверяют осмотром. Обод колеса не должен иметь забоин, погнутостей, вмятин. Отверстия в дисках под шпильки крепления не должны быть изношенными. В шинах не должно быть застрявших предметов.

Высота рисунка протектора, измеренная по центру беговой дорожки, должна быть не менее 1 мм. Разница глубины рисунка протектора у шин, устанавливаемых на сдвоенные колеса, не должна превышать 3 мм.

Способы устранения неисправностей несущей системы. При ослаблении заклепочных соединений рамы, при трещинах и деформациях ее элементов раму необходимо ремонтировать. Коррозию удаляют, зачищая пораженные места, и обрабатывают их преобразователем коррозии. Места с поврежденной окраской подкрашивают.

Чтобы устранить осевое перемещение буксирного крюка, между опорными шайбами и упругим элементом устанавливают дополнительную прокладку. Гайка буксирного крюка должна быть навинчена только до упора в опорную шайбу, но не затянута. После этого гайку поворачивают в обратную сторону до совмещения одной из прорезей на ней с отверстием на крюке и шплинтуют. При этом осевое перемещение буксирного крюка не должно превышать 0,5 мм. Потерявший упругость или изношенный упругий резиновый элемент, а также буксирный крюк, изношенный более чем на 5 мм, заменяют.

При нарушении углов установки управляемых колес их схождение регулируют. Для этого ослабляют стяжные болты наконечников поперечной рулевой тяги и трубным ключом вращают тягу: для увеличения схождения вперед, а для уменьшения назад. Закончив регулирование, гайки стяжных болтов наконечников тяги завертывают до отказа. Наклон шкворней и развал колес грузовых автомобилей не регулируют, а восстанавливают, заменяя изношенные детали шкворневого соединения. При необходимости правят балку передней оси.

Для регулирования подшипников ступиц управляемых колес колеса вывешивают. Сняв крышку подшипника и отвернув контргайку, ослабляют затяжку гайки, отвернув ее на 1/4… 1/2 оборота. Проверяют легкость вращения колеса. При тугом вращении устанавливают и устраняют его причину: заедание тормозных колодок за барабан, заедание сальников или разрушение подшипников. Затем плавно затягивают гайку до тугого вращения колеса (начала торможения ступицы подшипниками). Затягивая гайку, одновременно поворачивают колесо, чтобы ролики разместились в подшипниках правильно. Затем отпускают гайку 3 на 1/8… 1/4 оборота до совпадения штифта с ближайшим отверстием в замочной шайбе. Затянув контргайку и отогнув стопорную шайбу на ее грань, проверяют легкость вращения колеса.

Для регулирования подшипников ступиц задние колеса вывешивают и отсоединяют полуось от ступицы. Дальнейшие действия аналогичны рассмотренным выше. Регулировочная гайка фиксируется контргайкой и стопорным кольцом.

Поврежденные листы рессор, резиновые втулки и буфера заменяют. Листы рессор, потерявшие упругость, направляют в ремонт. Гайки стремянок крепления ушков рессор подтягивают до сжатия пружинных шайб. Дальнейшая затяжка гаек не рекомендуется. При износе накладку скользящего конца коренного листа снимают и продолжают эксплуатировать автомобиль без нее. При износе сухаря 52 в зоне контакта с накладкой более чем на половину толщины стенки его переставляют так, чтобы он опирался на накладку неизношенной частью.

Шины колес обычно рекомендуют периодически переставлять. Однако трудно не согласиться с О. В. Яременко*, который утверждает, что в процессе того, как покрышка прирабатывается к дороге, уменьшается давление на отдельные выступы протектора и снижается интенсивность изнашивания покрышки. Кроме того, при крестообразной перестановке колесо получает противоположное направление вращения, что отрицательно сказывается на усталостной прочности покрышки.

Демонтаж и монтаж шин следует выполнять на специальных стендах. Если необходимость перемонтажа возникла в пути, его выполняют при помощи монтажных лопаток.

Техническое обслуживание несущей системы. При ЕО проверяют осмотром состояние рессор, колес и шин, при необходимости Доводят давление воздуха в шинах до нормального и удаляют посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между шинами.

При ТО-1 проверяют осмотром состояние рессор, амортизаторов и тягово-сцепного устройства. При необходимости подтягивают крепления деталей рессор, устраняют перекос заднего моста. Проверяют и при необходимости подтягивают гайки крепления колес.

При ТО-2 проверяют углы установки управляемых колес и при необходимости регулируют их схождение. При неравномерном износе покрышек колеса балансируют. Проверяют и при необходимости регулируют зазоры подшипников ступиц колес. Проверяют состояние рамы и ее заклепочных соединений.

Источник

Ремонт несущей системы что это

Рис. 30.21. Замер люфтов шкворня при вывешенном (а) и опущенном на пол (б) колесе

Диагностирование и техническое обслуживание несущих систем заключается в систематической проверке зазоров в шкворневых соединениях, люфта подшипников ступиц колес, оценке состояния рессорной подвески и амортизаторов, болтовых и заклепочных соединений рамы, определении углов установки управляемых колес, осмотре дисков и проверке их крепления к ступице, замере давления воздуха в шинах и балансировке колес.

При ЕО осматривают состояние рессор, проверяют крепление хомутиков, центрового болта, рессорных пальцев и стремянок. Осматривают колеса и шины. Выявленные неисправности устраняют.

При ТО-1 проверяют крепления и при необходимости подтягивают хомутики, стремянки, пальцы рессор, гайки колес и другие детали подвески.

Проверяютлюфт в шкворневых соединениях (рис. 30.21). Для этого поднимают домкратом переднюю ось и закрепляют на балке струбцину с индикатором. Контроль радиального и осевого зазоров осуществляется перемещением цапфы относительно бобышки передней оси, которое фиксируется индикатором 1. Зазоры замеряют при 404 двух положениях колеса: при вывешенном и опущенном на пол. Поскольку база замера примерно в 2 раза больше длины шкворня, радиальный зазор А шкворня будет в 2 раза меньше значения, зафиксированного индикатором. Осевой зазор Б замеряют плоским щупом, вставляемым между верхней проушиной поворотной цапфы и бобышкой передней оси.

Радиальный зазор для грузовых автомобилей ЗИЛ и ГАЗ не должны быть более 0,75 мм, а осевой —1,5 мм. Если зазор между шкворнем и втулками больше, то их заменяют.

После контроля и устранения люфта в шкворневом соединении проверяют и при необходимости устраняют люфт подшипников ступиц колес.

При контроле технического состояния шин их осматривают, проверяют давление воздуха, подкачивают, удаляют посторонние предметы, застрявшие в протекторе, проверяют зазоры между сдвоенными шинами (20—30 мм для шин малого размера и 40— 50 мм для шин большого размера), состояние вентиля и обода колеса (наличие вмятин, заусенцев и коррозии).

Для измерения давления воздуха в шинах применяют манометры поршневого и пружинного типов. Точность показаний этих манометров 0,01—0,02 МПа. В АТП сжатый воздух из стационарных компрессорных установок поступает в воздухо-раздаточные колонки, автоматически обеспечивающие требуемое давление для подкачки (накачки) шин.

Для увеличения срока службы шин необходимо: проверить давление воздуха в шинах при выезде из гаража и следить за давлением воздуха в пути; избегать чрезмерно резкого торможения и резко не трогаться с места; проверять и при необходимости регулировать углы управляемых колес; не перегружать автомобиль. Груз в кузове грузового автомобиля размещать равномерно.

Смазочные операции при ТО – 1. Рессорные пальцы, шарниры реактивных тяг автомобилей смазывают через пресс-масленки солидолом, предварительно очистив их от грязи, до выхода свежей смазки из зазоров. Смазка шкворневых соединений осуществляется через пресс-масленки солидолом УС-1 до появления в них свежей смазки.

При ТО-2 после устранения люфта в шкворневых соединениях, подшипниках ступиц колес, проверки давления воздуха в шинах и крепления дисков колес контролируют углы установки управляемых колес и соотношение углов колес при повороте.

Поддержание оптимальных углов установки управляемых колес обеспечивает нормальную работу переднего моста, стабилизацию управляемых колес, устойчивость и управляемость автомобиля, уменьшение износа шин и деталей передней подвески, а также снижение расхода топлива.

Проверку и регулировку всех углов установки передних колес проводят только на легковых автомобилях, имеющих независимую подвеску передних колес и низкое давление воздуха в шинах, так как даже небольшие отклонения от нормы углов развала и наклона шкворня значительно влияют на износ шин и ухудшают устойчивость автомобиля в движении.

Угол б схождения колес (см. рис. 15.4, в) составляет 20—Г. На практике вместо угла б используют линейное схождение колес, определяемое как разность расстояний В и Г, замеренную в горизонтальной плоскости, проходящей через центры обоих колес или ниже на определенном расстоянии от пола при положении, соответствующем прямолинейному движению автомобиля. Линейное схождение составляет 1—4 мм для легковых и 1,5—11 мм для грузовых автомобилей.

Угол ос развала (см. рис. 15.4, а) колес равен от —30’ до 45’ для легковых автомобилей и от 45’ до 1 °30’ для грузовых. Этот угол считается положительным при наклоне колес наружу и отрицательным при наклоне колес внутрь.

Угол поперечного наклона шкворня составляет 5° 30‘—6° 30’ для легковых и 6—8° для грузовых автомобилей, а угол у (см. рис. 15.4, б) продольного наклона шкворня — 0—3° для легковых и 1,5°—3° 60’ для грузовых автомобилей.

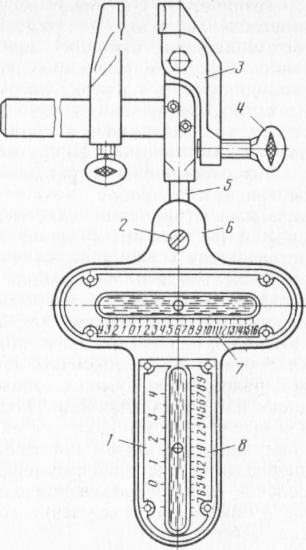

Наиболее простым прибором для контроля схождения передних колес автомобиля является телескопическая (раздвижная) линейка (рис. 30.22).

Линейку устанавливают между колесами перед передней осью в горизонтальном положении так, чтобы конические упоры 3 находились в начальных положениях на уровне центров колес в месте соприкосновения шины с ободом колеса или на высоте 200 мм от пола (метод Горьковского автозавода). При этом цепочки 4 на концах линейки должны касаться пола. Шкалу 2 передвигают до совмещения указателя 5 с нулевым делением и фиксируют ее положение стопорным винтом 1. Затем автомобиль перекатывают вперед до тех пор, пока линейка не займет симметричное положение за передней осью. Перемещение шкалы относительно неподвижного указателя позволяет определить линейное схождение колес. Не следует при контроле схождения колес переставлять линейку, делая замер спереди и сзади. Это ведет к неизбежным ошибкам.

Углы схождения колес регулируют, изменяя длину поперечной рулевой тяги. На автомобилях с разрезкой передней осью (с независимой передней подвеской) схождение колес регулируют и правой и левой рулевыми тягами одновременно. Для замера углов установки управляемых колес могут использоваться переносные приборы и стенды.

Угол развала колес у грузовых автомобилей с неразрезной передней осью не регулируют. Отклонение его от нормативного значения указывает на изгиб балки (при исправных шкворневых соединениях).

Нормальный угол развала восстанавливают ремонтом — правкой передней оси.

У автомобилей ГАЗ-24 «Волга» с независимой подвеской угол развала регулируют, изменяя число прокладок в креплении оси верхних рычагов подвески.

У грузовых автомобилей с неразрезанной передней осью отклонение значения углов продольного у и поперечного |3 наклонов шкворня от нормальных значений говорит о деформации поворотной цапфы, деформации балки передней оси, поломки или осадки рессор. Для восстановления углов у и р до требуемых значений необходимо заменить детали, от которых зависят значения этих углов. У автомобилей с независимой подвеской эти углы регулируют. Если регулировкой (подбором числа и положения прокладок) не удается получить нормативное значение углов у и р, детали, определяющие эти углы, ремонтируют или заменяют новыми.

Контроль и регулировка геометрических параметров передней подвески завершается проверкой параллельности передней и задней осей. Даже незначительное отклонение (перекос) мостов приводит к нарушению управляемости автомобиля, к дополнительным сопротивлениям его движению, повышенному расходу горючего и износу шин.

Амортизаторы подвески оказывают влияние на управляемость автомобиля (безопасность движения, плавность хода). Периодически при ТО-2 следует проверять работоспособность амортизаторов, отсоединяя нижнюю точку крепления и проверяя способность противодействовать резкому перемещению его корпуса по вертикали. При появлении на амортизаторе следов подтекания жидкости необходимо снять амортизатор, отремонтировать его и заправить амортизаторной жидкостью в мастерской. Амортизаторы легковых автомобилей проверяют на специальных стендах по их способности гасить колебания за определенный отрезок времени.

Рис. 30.22. Линейка для проверки углов схождения передних колес автомобиля: а — линейка; б — установка линейки

Нарушвние балансировки колес при движении на высоких скоростях приводит к появлению больших центробежных сил, возрастающих пропорционально квадрату скорости. Эти силы усложняют управление автомобилем и создают дополнительные динамические нагрузки на подшипники колес, нарушают углы установки управляемых колес, увеличивают износ протектора шин, деталей ходовой части и рулевого управления.

Для устранения неуравновешенности колес их подвергают статической или динамической балансировке.

Статическая балансировка заключается в определении момента силы тяжести неуравновешенной массы колеса относительно оси вращения и установке грузика-противовеса. Причиной возникновения дисбаланса является неравномерное распределение материала в элементах колеса (шины, обода, ступицы и т. д.).

Статическая балансировка снятых с автомобиля колес производится на балансировочных стендах. Колесо крепится к ступице, ось вращения которой расположена горизонтально. Колесо вращают легким толчком руки сначала в одну, а затем в другую сторону до полной остановки и отмечают мелом низшие точки для обоих случаев. Несовпадение отмеченных мелом точек происходит из-за наличия сил трения в подшипниках вала станка. Определив наиболее «тяжелое» место колеса, которое находится между этими точками, укрепляют на противоположной «легкой» части обода балансировочный грузик, уравновешивающий несбалансированную массу колеса (рис. 30.23, а).

Однако статическая балансировка не во всех случаях устраняет несбалансированность колеса. Иногда после статической балансировки возникает динамическая неуравновешенность, или динамический дисбаланс.

Динамическая неуравновешенность не может быть выявлена в статическом состоянии, она проявляет себя только при вращении колеса. Если при статической балансировке уравновешенной массы, находящейся по одну сторону вертикальной плоскости симметрии колеса, балансировочный грузик поместили по другую сторону, то в этом случае при вращении колеса возникает момент от центробежных сил (Ц. Т.) Pj (рис. 30.23, б), стремящийся повернуть колесо относительно плоскости вращения. При повороте колеса вокруг своей оси на 180° момент центробежных сил будет действовать уже в противоположном направлении, в результате чего возникает боковое биение колеса, вызывающее проскальзывание шины в плоскости контакта ее с дорогой и интенсивный износ протектора.

Динамическую балансировку колеса выполняют на специальных стендах. Установив колесо на стенде, сначала осуществляют его статическую балансировку указанным выше способом, после чего приступают к динамической балансировке. Вал стенда, на котором крепится колесо, имеет одну плавающую опору, т. е, опору, которая имеет некоторую свободу перемещения вместе с валом. Когда колесо, имеющее дисбаланс, начинает «бить» при вращении, эти колебания воспринимаются валом и передаются на индикатор, определяющий место установки и массу балансировочных грузиков. Недостатком балансировочных стендов является необходимость снятия колес с автомобиля для проведения их балансировки и то, что не учитывается возможная несбалансированность тормозного барабана и ступицы. Более совершенны в этом отношении стенды, которые позволяют балансировать колесо в сборе с тормозным барабаном, без снятия их с автомобиля.

Рис. 30.23. Схема неуравновешенности колеса

Рис. 30.24. Предохранительное приспособление для накачки шин

Важное значение для сохранности шин имеет качество проведения монтажно-демонтажных работ.

Перед проведением монтажных работ тщательно проверяют состояние колес. Ободья колес и их детали (бортовые и замочные кольца) очищают от грязи и ржавчины, устраняют погнутости и вмятины, окрашивают для предохранения от коррозии. Особенно тщательно надо следить за состоянием ободьев бескамерных шин. Для правки и зачистки ободьев существуют специальные стенды.

Рис. 30.25. Схемы перестановки шин автомобилей:

а — легковых; б — двухосных грузовых; в — трехосных грузовых

Для монтажа и демонтажа шин легковых и грузовых автомобилей наша промышленность выпускает специальные стенды.

При накачивании шин грузовых автомобилей во избежание несчастного случая, возможного при выскакивании замочного кольца, колесо помещают под ограждение в виде металлической клетки, или горизонтального «паука» (рис. 30.24). При отсутствии ограждения (например, в пути) колесо кладут замочным кольцом вниз.

Перестановку шин выполняют, чтобы обеспечить их равномерное изнашивание и увеличение срока их службы. При ТО-2 в зависимости от условий эксплуатации рекомендуется переставлять колеса вместе с шинами, меняя их местами в последовательности, указанной на рис. 30.25. Запасная шина участвует в перестановке только в случае ее равноценного состояния в сравнении с остальными шинами.

Комплектование автомобилей шинами осуществляется в зависимости от типажа подвижного состава, дорожных и климатических условий.

При эксплуатации в условиях бездорожья на мягких грунтовых дорогах автомобили комплектуют шинами повышенной проходимости.

Не допускается установка на автомобиль шин с разным рисунком протектора, даже одинакового размера.

Не допускается установка на одну ось шин разной конструкции каркаса (диагональные и радиальные).

Комплектование шин сдвоенных колес при разнице в глубине рисунка протектора по центру беговой дорожки более 3 мм не допускается.

Согласно правилам эксплуатации покрышки, восстановленные по I и II группам ремонта, не следует ставить на колеса передних осей автобусов, работающих на междугородных сообщениях. Покрышки II группы ремонта не ставят на колеса передних осей легковых автомобилей и автобусов, а покрышки после ремонта местных повреждений не рекомендуется устанавливать на колеса передних осей автомобиля. Допустимый предельный износ рисунка протектора по центру беговой дорожки составляет 1,6 мм для легковых автомобилей, 2 мм для автобусов и 1,0 мм для грузовых автомобилей.

Источник