Основные неисправности опт – мех приборов

Характерными неисправностями подвижных окуляров могут быть:

— ослабление крепления муфты на обойме окуляра;

— неплавный, тугой или слабый ход окуляра;

— увеличенная радиальная шаткость окуляра.

Характерными неисправностями механизмов установки окуляров по базе глаз могут быть:

— тугой или неплавный ход механизма;

— несоответствие показания шкалы базы глаз расстоянию между осями окуляров.

Характерными неисправностями шарниров приборов могут быть:

— неплавный или тугой ход;

Характерными неисправностямиугломерных механизмов (с червячными парами) могут быть:

— неплавный или тугой ход механизмов;

— увеличенный мертвый ход механизмов;

— несоответствие показаний шкал механизма действительным величинам измеренных углов.

Причинами неплавного или тугого хода механизмов могут быть:

— загрязнение механизма или высыхание смазки;

— забоины на витках червяка или зубьях червячного колеса;

— задирины на трущихся поверхностях деталей механизма.

Причинами увеличенного мертвого хода в механизмах с выключающимся червяком могут быть:

а) осевая шаткость червяка в эксцентриковом подшипнике .

б) осевая шаткость эксцентрикового подшипника в корпусе прибора.

в) износ витков червяка и зубьев червячного колеса .

г) осадка пружины эксцентрикового подшипника.

Основные неисправности оптико-электронной системы

1.1. Отсутствие свечения экрана ЭОП

Экран электронно-оптического преобразователя должен светиться при включенном питании и открытой диафрагме прибора. Отсутствие свечения экрана может быть по следующим причинам:

1) разряженная аккумуляторная батарейка;

2) повреждены монтажные провода;

3) неисправен низковольтный преобразователь;

4) нарушен электрический контакт между составными частями прибора;

5) неисправен высоковольтный преобразователь;

6) неисправен ЭОП.

Перед проверкой провести наружный осмотр прибора и его составных частей. При обнаружении отклонений от нормальной работы прибора или его отдельных элементов в первую очередь проверить правильность приведения прибора в боевое положение, а именно:

крепление прибора на оружии (треноге);

не закрыто ли отверстие в диафрагме;

не установлена ли рукоятка переключения светофильтров в положении 3 (закрыто);

отсутствие на объективе и окуляре пыли, грязи, масла, инея и воды;

заряжена ли аккумуляторная батарея;

установку микротумблера в положение ВКЛ.;

не включен ли очень плотный светофильтр.

Герметизация приборов и осушка

Многие оптические приборы в процессе эксплуатации подвергаются воздействию различных климатических факторов. Проникновение внутрь прибора пыли, влаги, паров химически активных веществ приводит к образованию налетов на оптических деталях, коррозии металлических деталей и другим дефектам, которые значительно ухудшают характеристики прибора и могут вывести его из строя. Для предотвращения попадания внутрь оптического прибора пыли, влаги и других веществ оптические приборы герметизируют, т. е. изолируют внутреннюю полость прибора от окружающей среды.

Герметизацию оптических приборов осуществляют двумя способами: путем введения в конструкцию прибора различного рода прокладок, сальников, уплотнителей или применением уплотнительных замазок (табл. 2.4), которыми заполняют зазоры и уплотняют стыки в соединениях. Замазки должны быть эластичными и не содержать твердых частиц: не вытекать из соединений при высоких температурах, не выкрашиваться и не отслаиваться от деталей при низких температурах, определяемых условиями эксплуатации прибора; обладать хорошей прилипаемостью к стеклу и металлу, легко смываться растворителями; быть химически нейтральными и устойчивыми; сохранять свои свойства в заданных условиях эксплуатации прибора в течение длительного времени (порядка двух лет). Уплотнительные замазки бывают трех видов: мягкие, полутвердые и твердые. Осушка воздуха в приборах

Осушка воздуха в приборах, корпусах и других узлах приборов, в которых имеются оптические детали, является одним из мероприятий, необходимых для предохранения оптических деталей от появления налетов.

В приборе, подвергавшемся осушке, относительная влажность воздуха должна быть не более 25%.

Осушка воздуха в приборах производится (при необходимости) при ТО-2 и текущем ремонте.

Осушка воздуха машинкой ТОБ

Машинка ТОБ предназначена для осушки воздуха в приборах, имеющих специальные краны для подключения шлангов.

Для осушки воздуха в приборе подсоединить шланги машинки к кранам прибора и включить мотор машинки. Воздух в приборе осушать до тех пор, пока влажность его не достигнет 20…25%. Через 10…15 минут после достижения указанной влажности выключить мотор, отсоединить шланги и сразу же закрыть краны, поставить восстановленные патроны постоянной осушки, если они в данном приборе имеются, и уплотнить места соединения водонепроницаемой замазкой. Осушка приборов осуществляется в течение:

40 мин — для мелких приборов (перископы);

60 мин — для средних (ПАБ-2);

100 мин — для крупных (ДС-1М).

После 40…60 минут работы машинку необходимо выключать на 40 минут для остывания.

Хлористый кальций необходимо перезаряжать прокаленным хлористым кальцием после 2…3 часов непрерывной работы. Осушку хлористого кальция проводить в термостате (или на электроплите) при 60…70оС в течение 2…3 часов, в процессе осушки необходимо изредка перемешивать хлористый кальций.

Источник

Оптико-механические измерительные приборы

Оптико-механические измерительные приборы расширяют оптические возможности человеческого глаза. Они позволяют получать увеличенные изображения измеряемых объектов, повышать точность отсчета и точность измерений, а также уменьшать габариты приборов путем применения отражательных зеркал и преломляющих призм.

В основу конструкций оптико-механических измерительных приборов положены законы физической, геометрической и физиологической оптики.

Под увеличением оптического прибора понимают отношение угла зрения, под которым видят изображение предмета при помощи прибора, к тому углу зрения, под которым видят предмет невооруженным глазом на расстоянии нормального зрения.

Для увеличения изображения предмета в оптических приборах и увеличения разрешающей способности глаза применяют лупу, проекционный объектив, микроскоп и зрительную трубу.

Оптико-механические приборы, применяемые в измерительной технике, можно разделить на следующие группы: лупы, рычажно-оптические приборы, проекционные приборы, измерительные машины и измерительные микроскопы.

Оптическая схема, изображенная на рисунке 47, поясняет принцип оптического рычага.

Масштаб рычага определяется следующим выражением (без учета знаков):

где y — высота предмета;

у’ — высота изображения предмета;

а — малое плечо оптического рычага;

а’ — большое плечо оптического рычага.

Рис.47. Оптический рычаг

Оптический рычаг в сравнении с механическим имеет большие преимущества. Так, у миниметра, основанного на собственно рычажной механической передаче при цене деления с = 0,001 мм, малое плечо l = 0,1 мм, а большое L= 100 мм. При желании увеличить плечо l, чтобы упростить изготовление прибора и повысить его чувствительность и точность, пришлось бы значительно увеличить большое плечо, а следовательно, и габариты прибора. Применение оптического рычага позволяет удлинить большое плечо, не увеличивая при этом габаритов прибора, так как оптический рычаг может быть расположен в сравнительно небольшом пространстве, с помощью повторных отражений от зеркал.

Оптическое плечо, не имеющее массы, является безынерционным; поэтому в процессе измерения успокоение самого оптического плеча происходит мгновенно, что повышает точность отсчета. Кроме того, применение оптического рычага не вызывает увеличения массы (веса) прибора.

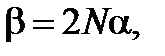

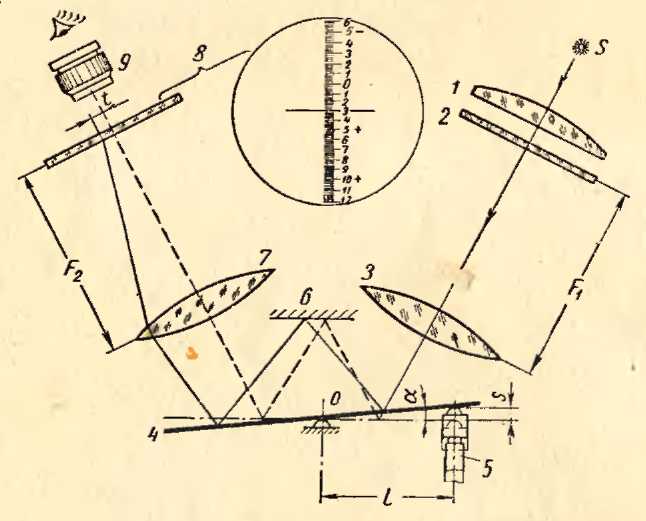

Наряду с оптическим рычагом в оптико-механических приборах используют автоколлимационный оптический умножитель, который усиливает отклоняющее действие оптической системы путем многократных отражений. На рис. 48 изображена принципиальная схема оптического умножителя. Угол Nα, образованный выходящим из умножителя лучом и его первоначальным направлением, равен 4α. Он может быть определен построением или по формуле

где N – число отражений от подвижного зеркала 1.

Рис.48. Принципиальная схема оптического умножителя

К основным оптико-механическим приборам, в которых используется оптический рычаг, относятся оптиметры, ультраоптиметры и пружинно-оптические головки (оптикаторы).

Пружинно-оптические приборы (оптикаторы)

Оптикаторы относятся к числу пружинно-оптических измерительных головок.

Оптикатор (ГОСТ 10593—74) (рис. 49) построен на том же принципе, что и микрокатор, но лишен основных его недостатков. На скрученной бронзовой ленте 4 закреплено зеркальце 3, которое отражает на шкалу 2 изображение штриха метки 7. Штриховая метка, освещаемая через конденсор 8 лампочкой 1, проектируется объективом 6 на зеркальце, находящееся в его фокусе. При перемещении измерительного стержня 5 и раскручивании ленты по шкале перемещается изображение штрихового указателя. Отражаемый от зеркальца луч света отклоняется на угол, вдвое больший при одинаковом угле раскручивания среднего сечения ленты. Чувствительность оптикатора в два раза больше, чем чувствительность микрокатора, а погрешность в пределах всей шкалы не превышает ±0,8 мкм.

Общий вид оптикатора показан на рисунке 50. Оптикаторы используют в универсальных стойках С1 и измерительных приспособлениях с присоединительным размером Ø28 мм.

Рис.50. Пружинно-оптическая измерительная головка

Оптиметры

Оптиметры предназначены для линейных измерений методом сравнения. Их типы, основные параметры, размеры и технические требования к ним регламентируются ГОСТ 5405-75. В зависимости от положения оси измерения оптиметры изготовляют вертикальные (рис.51) и горизонтальные (рис.52), по способу отсчета — экранные и окулярные.

|  |

| Рис. 51. Горизонтальный оптиметр | Рис. 52. Вертикальный оптиметр |

Пределы измерений по шкале составляют ±0,1 мм. Пределы измерений прибора определяются размерами вертикального (180 мм) или горизонтального (350 мм) штативов.

Измерительное устройство (трубка) оптиметра представляет собой автоколлиматор, приспособленный для измерения линейных отклонений.

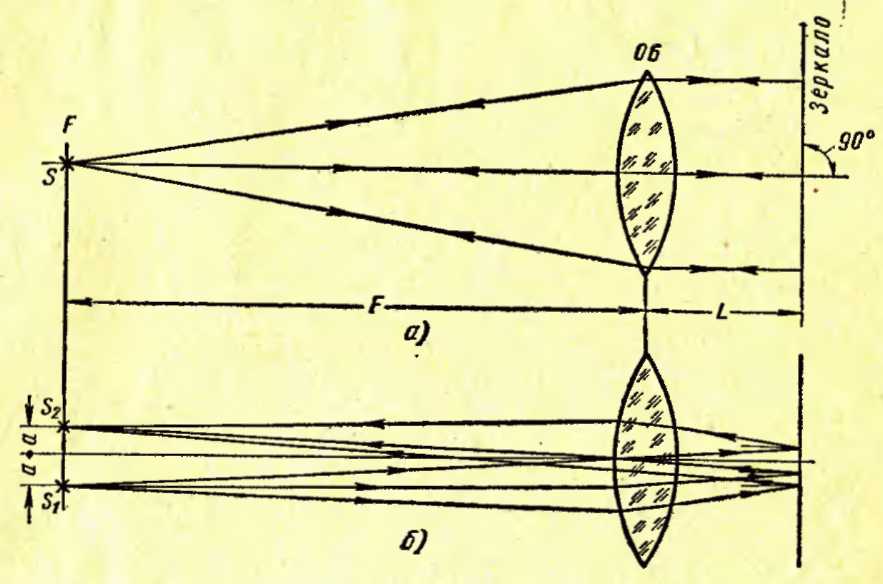

Если источник света S1(рис.53)поместить в фокальную плоскость F, но не на главной оптической оси объектива, а на некотором расстоянии а от нее, то пучок параллельных лучей, выйдя из объектива и встретив на своем пути зеркало, расположенное под углом 90° к главной оптической оси, отразится от него, пройдет через объектив и сойдется в точке S2 на таком же расстоянии а от главной оптической оси, т. е. в симметричной S1 точке. Оптическая система, состоящая из коллиматора и зрительной трубы, называется автоколлимационной.

Рис. 53. Ход лучей в оптической трубке оптиметра

Если зеркало отклонить на угол α (рис.54, ,), то направление отраженных лучей изменится на угол 2α, в результате чего изображение светящейся точки переместится из точки S2 и при угле α=β/2 совпадет с главным фокусом S1 оптической системы.

В трубке оптиметра шкала 1 и указатель 2 (рис.54, а) нанесены фотографическим способом на плоскость стеклянной пластинки 6, лежащей в фокальной плоскости объектива. Шкала 1 и указатель 2 расположены в этой плоскости с разных сторон относительно главной оптической оси.

Если рассматривать освещенную шкалу S1 как источник света, то расходящиеся лучи, пройдя объектив ОБ и преломившись в нем, выйдут из него пучком параллельных лучей. Эти лучи упадут на зеркало 4 и, отразившись от него, пройдут через объектив и дадут изображение 3 шкалы, совмещенное с указателем 2 в фокальной плоскости объектива и симметричное шкале 1 относительно оси хх. Осветительная призма 5 заэкранирована, поэтому наблюдатель увидит через окуляр ОК только изображение 3 шкалы и указатель 2, нанесенный в фокальной плоскости объектива (рис.54).

Если не учитывать погрешности, возникающей вследствие глубины фокусировки, то практически можно считать, что указатель и изображение щкалы находятся в одной .плоскости и рассматриваются контролером при производстве отсчета без влияния параллакса.

Поворот зеркала на угол α вокруг оси, параллельной оси уу, вызовет смещение изображения шкалы вдоль оси ххотносительно указателя 2 на величину t.

Как видно из рис54, бперемещение изображения шкалы относительно неподвижного указателя

где F — главнее фокусное расстояние объектива (F = 200 мм);

2α — угол между главной и побочной оптическими осями при повороте зеркала на угол α;

а — интервал между штрихами шкалы;

n — число делений на участке tшкалы.

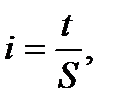

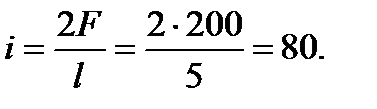

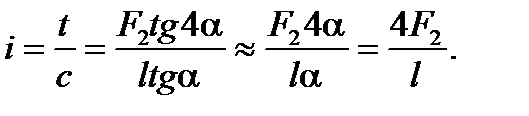

Передаточное отношение оптической трубки оптиметра

Передаточное отношение механизма трубки оптиметра

где tи S — перемещение соответственно изображения шкалы и измерительного стержня при повороте зеркала на угол α.

Из рис. 55 видно, что

где l — механическое плечо (l = 5 мм).

Рис.55. К расчету передаточного оптической трубки оптиметра

Ввиду малости угла αпринимаем, что

tg 2α = 2α и tg α = α,

Значение i= 80 указывает на то, что если измерительный наконечник переместится на 1мкм, то изображение шкалы переместится на величину t= 80 мкм.

Интервал а между штрихами шкалы можно определить из выражения

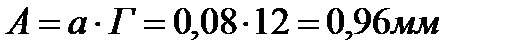

В оптиметре цена деления с = 0,001 мм, следовательно

Однако величина интервала 0,08 мм недостаточна для наблюдения ее невооруженным глазом, поэтому изображение шкалы и его перемещение наблюдают под окуляром с 12-кратнымувеличением. Благодаря этому видимое расстояние между штрихами

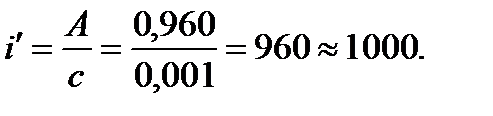

Передаточное отношение, учитывающее увеличение микроскопа,

Ультраоптиметры

Ультраоптиметры построены по схеме автоколлимационного оптического умножителя, который усиливает отклоняющее действие оптической системы путем многократных отражений.

На рис.48 изображена принципиальная схема оптического умножителя. Угол отклонения выходящего из умножителя луча от первоначального направления β = 4α. Он может быть определен построением и по формуле

где N — число отражений от подвижного зеркала;

α — угол поворота подвижного зеркала.

Вследствие введения оптического умножителя повышается чувствительность прибора, а цена деления уменьшается до 0,0002 мм три сохранении относительно небольших габаритов прибора.

Первый вертикальный оптиметр повышенной точности с ценой деления 0,2 мкм, выпущенный фирмой «Цейсс», был назван ультраоптиметром. Это название на производстве часто присваивают всем оптиметрам с ценой деления 0,0002 мм.

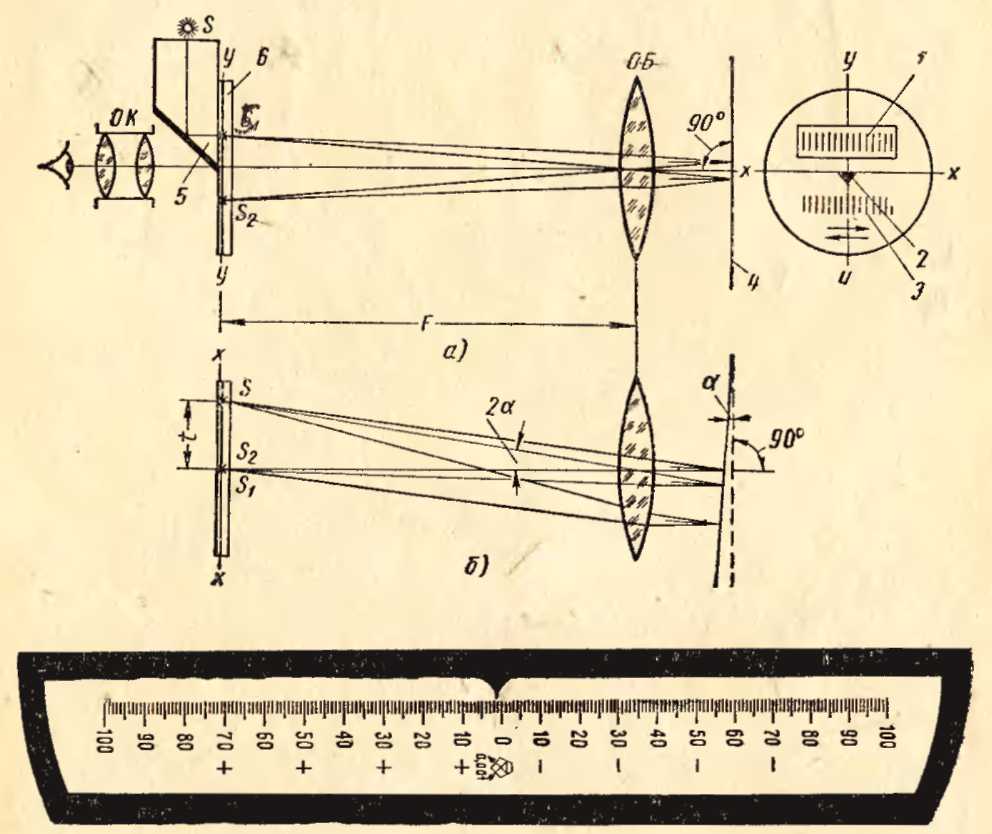

Принципиальное отличие схемы ультраоптиметра от рассмотренной выше схемы оптиметра заключается в разделении осветительной и зрительной систем прибора и двукратном отражении лучей от подвижного зеркала. На рис.56 приведена принципиальная схема ультраоптиметров фирмы Цейсс, применяемых для определения размеров образцовых концевых мер длины и особо точных деталей сравнением с концевыми мерами.

Рис.56. Схема ультраоптиметра

Источник света S через конденсор 1 освещает стеклянную пластинку 2, находящуюся в фокальной плоскости объектива 3.

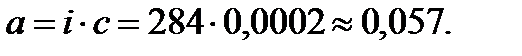

На пластинке 2 нанесена шкала, у которой имеются ±415 делений с интервалом а= 0,057 мм.

Поток параллельных световых лучей, выйдя из объектива 3 после трехкратного отражения от зеркал 4 и 6, преломляется в объективе 7, и на стеклянной пластинке 8 возникает изображение шкалы. На этой пластинке нанесен горизонтальный штрих-указатель, поэтому наблюдатель увидит через окуляр 9 указатель и изображение шкалы.

При перемещении измерительного стержня 5 на величину s зеркало 4 повернется на угол α, а направление лучей отклонится от первоначального направления на угол 4α и изображение шкалы переместится на величину t. Цена деления ультраоптиметра с=0,0002 мм, а пределы измерения по шкале составляют ±0,083 мм.

Передаточное отношение но аналогии с расчетам трубки оптиметра определяется из следующих соотношений:

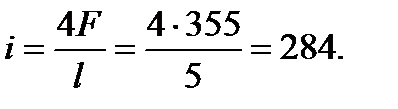

У рассматриваемого оптиметра F1 = F2 = F = 355 мм; l = 5 мм, следовательно,

Увеличение лупы Гок — 18 х ., поэтому видимый наблюдателю интервал между изображениями двух соседних штрихов

Передаточное отношение с учетом увеличения окуляра

Предельная погрешность измерения концевых мер 3 и 4—го разряда на ультраоптиметре не превышает ±(0,l+2·10 -3 l1)мкм, где l1— размер концевой меры в мм.

Погрешности проверенных интервалов шкалы не должны превышать ±0,15мкм для интервалов от 0до +40и от 0до —40мкм и ±0,25мкм для интервалов от 0до +80и от 0до -60мкм.

Дата добавления: 2018-04-15 ; просмотров: 4233 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник