Ремонт паяльной станции схема

Примечание: далее по тексту все названия радиоэлементов соответствуют красным обозначениям на схеме.

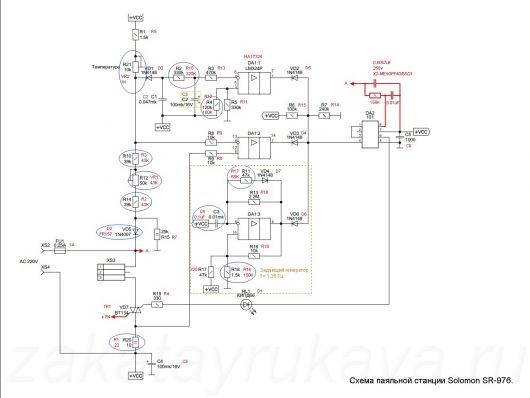

Схема паяльной станции представляет собой аналоговый фазовый регулятор мощности на основе счетверенного операционного усилителя HA17324 (аналог LM324). Низковольтное питание микросхем выполнено по простой схеме с диодом D2 и 2-ваттным гасящим резистором R7. Схема не имеет гальванической развязки с сетью 220 В, будьте осторожны при ремонте! На элементе DA1:3 выполнен главный задающий генератор коротких импульсов высокой скважности и постоянной частоты 1,35 Гц. Генератор регулярно открывает симистор TR1, при каждом открытии срабатывает компаратор DA1:2 и удерживает отрицательный потенциал на своем выходе в течение некоторого времени, зависящее от сопротивлений переменного резистора VR2 и построечного резистора VR1. Можно сказать, что на элементе DA1:2 собран регулятор скважности импульсов генератора DA1:3, чем меньше скважность (на большее время нагреватель включается в сеть), тем выше температура нагревателя. Внимательный читатель заметит, что во входную цепь компаратора DA1:2 включен так же и сам нагревательный элемент. Это неспроста. Как известно, имеется четкая зависимость температуры нагревательного элемента от его сопротивления электрическому току: в холодном состоянии сопротивление значительно ниже, чем в нагретом. Для нагревателя данной паяльной станции, зависимость сопротивления от температуры была определена экспериментально, и её можно увидеть в таблице ниже (данные ориентировочные).

Сопротивление нагревателя при 25°C.

| Температура, °C | Сопротивление, Ом |

|---|---|

| 25 | 400 |

| 250 | 1000 |

| 300 | 1150 |

| 350 | 1300 |

| 400 | 1400 |

| 450 | 1600 |

Таблица соответствия сопротивления нагревательного элемента STD-220-25 его температуре (измерения выполнены цифровым мультиметром Mastech M-838).

Таким образом, скважность импульсов формируется также и в зависимости от сопротивления (температуры) нагревательного элемента паяльника. Этим достигается эффект термостабилизации, то есть происходит автоматическое изменение средней мощности нагревателя в зависимости от теплопотерь. Конечно, это не самое лучшее решение задачи стабилизации температуры жала. Эффективнее было бы получать информацию о температуре нагревателя, от встроенной в него термопары. На элементе DA1:1 собран таймер, который обеспечивает быстрый нагрев паяльника при включении паяльной станции. Время зарядки конденсатора C1 определяет временной промежуток подведения к нагревателю максимальной мощности (независимо от установки ручки регулятора температуры).

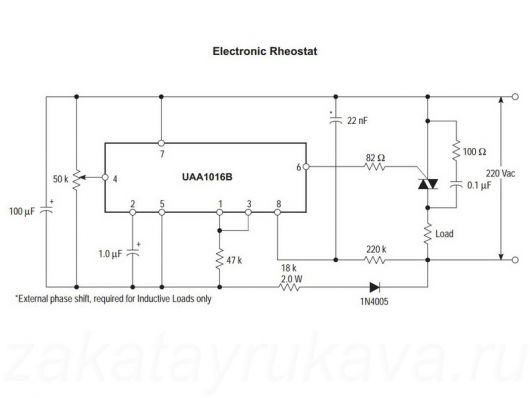

Как видно по схеме, выходы всех трех элементов (выводы 7, 14, 8) в конечном итоге приходят на вывод 4 неизвестной нам микросхемы DA2 (со стертой маркировкой). С большой долей вероятности можно сказать, что DA2 – это микросхема UAA1016B или ее ближайшие аналоги. Микросхема UAA1016B представляет собой законченный фазовый регулятор мощности с детектированием нуля (момента перехода синусоиды переменного напряжения питания через нуль) и возможностью стабилизации температуры по сопротивлению термопары. То есть, в принципе, наверняка можно было бы обойтись одной этой микросхемой. Производитель же использует эту замечательную микросхему только в качестве детектора нуля и, возможно, дополнительного усилителя тока для управления симистором.

Схема паяльной станции Solomon SR-976. Красным цветом показаны изменения в схеме, соответствующие рассматриваемой в данной статье версии платы. В синие овалы обведены отличия версий. Желтым прямоугольником показан неисправный конденсатор, из-за которого не было регулировки температуры.

Типовое применение микросхемы UAA1016B.

Локализация неисправности, замена неисправного элемента.

Для большей визуализации, подключим временно вместо нагревательного элемента лампу накаливания мощностью 25-40 Вт. Подав на плату питание, видим, что лампа горит постоянно в полный накал, регулировки нет. Что весьма предсказуемая картина. Как мы выяснили, схема паяльной станции состоит из трех относительно независимых функциональных блоков: задающего генератора, формирователя скважности, блока предварительного нагрева (таймера). Отключим от четвертого вывода (управляющего входа) микросхемы DA2 все выходы функциональных блоков. Для этого, временно отпаяем один (любой) вывод каждого диода D4, D5, D6. После включения питания, наблюдаем полное отсутствие свечения лампы, что хорошо, так как это служит косвенным показателем исправности микросхемы DA2. Вывод 4 микросхемы DA2 находится постоянно под положительным потенциалом благодаря делителю напряжения на резисторах R14, R15. Далее, первым впаиваем обратно диод D6 задающего генератора. Включаем в сеть и наблюдаем короткие вспышки лампы примерно один раз в секунду. Делаем вывод, что задающий генератор работает исправно. Впаиваем диод D4, наблюдаем зависимость скважности импульсов (продолжительности свечения лампы при каждой вспышке) от положений движков резисторов VR1 и VR2. Так и должно быть. Наконец, впаиваем диод D5. Включаем и видим, что лампа горит неограниченно долго в полный накал. Неисправность локализована – дело в блоке первоначального нагрева паяльника. Как видно по схеме, элементы R10, C3 являются времязадающей цепью, чем выше ёмкость конденсатора C3 и чем выше сопротивление резистора R10, тем дольше будет греться паяльник при включении станции в сеть. Выпаиваем электролитический конденсатор C3, проверяем его ёмкость. Емкость оказалась в порядке. Так как измерить показатели электролита не было возможности (например, ESR), то просто делаем замену на заведомо исправный (новый) конденсатор. Эврика! В результате замены конденсатора C3, работоспособность схемы восстановилась, лампа, загоревшись в полный накал в течение первых 30 секунд, начала мигать. Это есть правильный «алгоритм» работы схемы. Итак, неисправным элементом оказался электролитический конденсатор C3 100uFx16v. При желании, время первоначального разогрева паяльника можно изменить, изменив ёмкость конденсатора C3. Опытным путем было установлено, что электролит номинальной ёмкости 22mF задает время первоначального разогрева 8 секунд, 47mF — 13 секунд.

К плате подключена лампа накаливания.

Неисправный электролитический конденсатор 100uFx16v.

Конденсатор заменен на новый 100uFx35v.

Настройка схемы и доработка паяльной станции.

Как мы уже выяснили, температура жала паяльника может регулироваться как внешним переменным резистором VR2, та и внутренним построечным резистором VR1. Регулировкой резистора VR1, добиваются соответствия указателя ручки регулятора (на шкале передней панели) реальной температуре на конце жала паяльника. Для выполнения юстировки и возможности легкой подстройки температуры в будущем, сверлим сквозное отверстие диаметром 4-6 мм в передней панели паяльной станции напротив построечного резистора VR1 (см. фото). Собираем базовый блок в обратной последовательности, устанавливаем ручку регулятора на «300°C», закрепляем на кончике жала термопару и, путем вращения движка VR1 отверткой через проделанное отверстие, добиваемся соответствующего значения температуры на термометре.

Передняя панель паяльной станции после доработки.

Подстройка температуры.

В заключение, попытаемся обобщить все достоинства и недостатки паяльной станции Solomon SR-976.

Плюсы:

- Стабилизация температуры жала.

- Наличие быстрого разогрева при включении.

- Высокая максимальная температура.

- Удобная ручка паяльника.

- Заземление жала.

- Длинные провода.

Минусы:

- Отсутствие термодатчика в нагревателе.

- Недостаточно жесткое крепление жала.

- Отсутствие гальванической развязки по питанию.

- Недостаточно низкая минимальная температура.

- Мощность установленного нагревателя меньше заявленной мощности.

Таким образом, паяльную станцию Solomon SR-976 объективно нельзя считать оборудованием профессионального уровня, её можно рекомендовать только начинающим радиолюбителям, приобретающим подобное оборудование впервые. Строго говоря, 976-я модель является обычным паяльником с возможностью регулировки и стабилизации температуры жала, комплект которого входит подставка-держатель для паяльника. Единственным отличием в лучшую сторону SR-976 от, например, известного компактного паяльника GOOT PX-201 (его, более дешевый, аналог CT-96), является только большая информативность и удобство шкалы установки температуры. Поэтому, можно предположить, что на фоне сильных ближайших конкурентов в одном ценовом диапазоне, покупатель вряд ли будет часто делать выбор в пользу паяльной станции Solomon SR-976.

Источник

Ремонт паяльной станции SOLDERING STATION CT-932

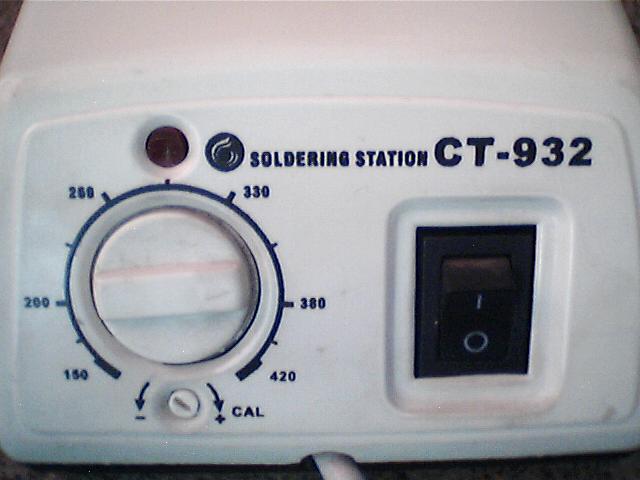

Попросили отремонтировать паяльную станцию SOLDERING STATION CT-932. Производитель неизвестен, на донышке есть наклейка BI8011300629. Внешний вид показан на рис.1, рис.2, рис.3.

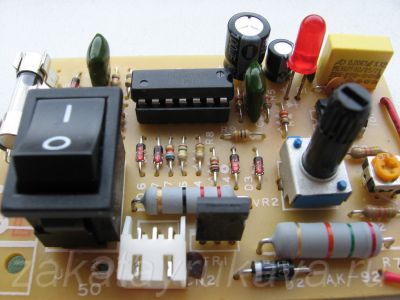

На передней панели справа находится сетевой переключатель (рис.4), слева посредине – регулятор температуры жала паяльника. Ниже него есть ещё один маленький «подстроечный» регулятор CAL, а выше – светодиод, индицирующий режим нагрева паяльника.

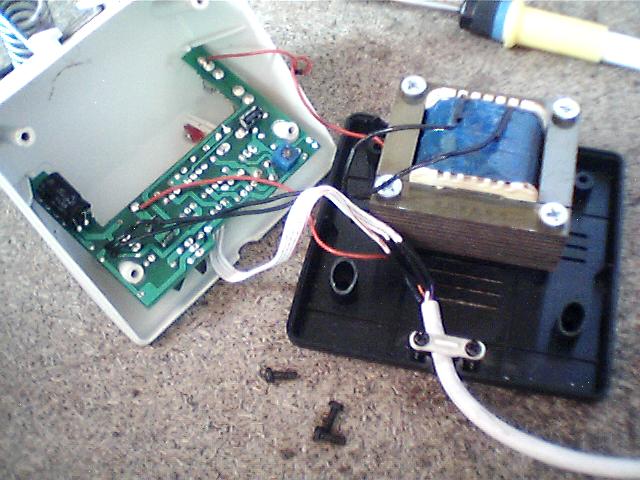

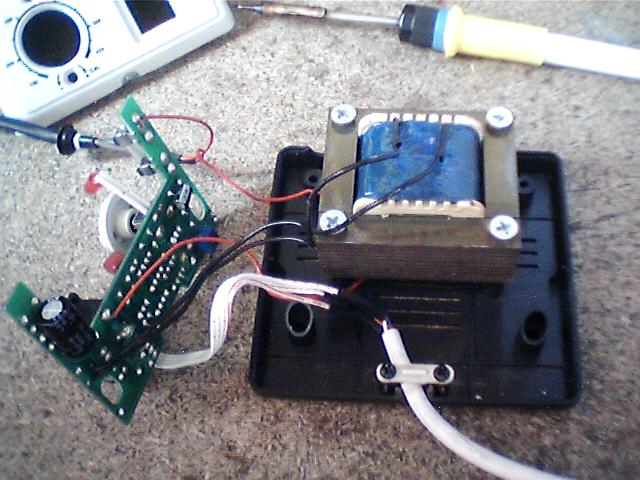

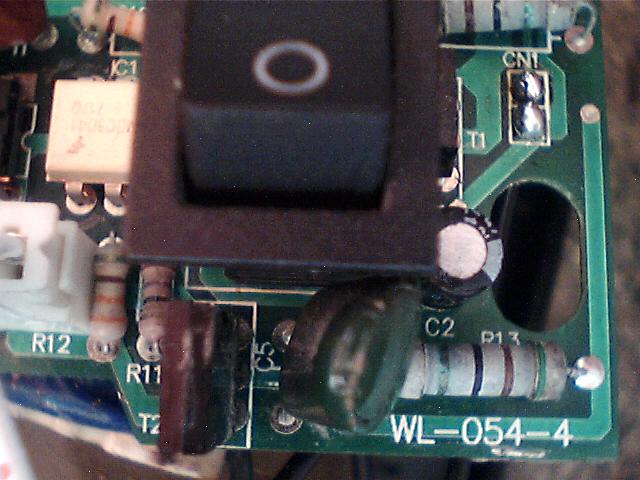

Если открутить 4 винта на донышке, корпус разбирается на две части (рис.5). Плата электроники легко вынимается (рис.6), она крепится в корпусе без винтов, простым надеванием на две пластиковые стойки.

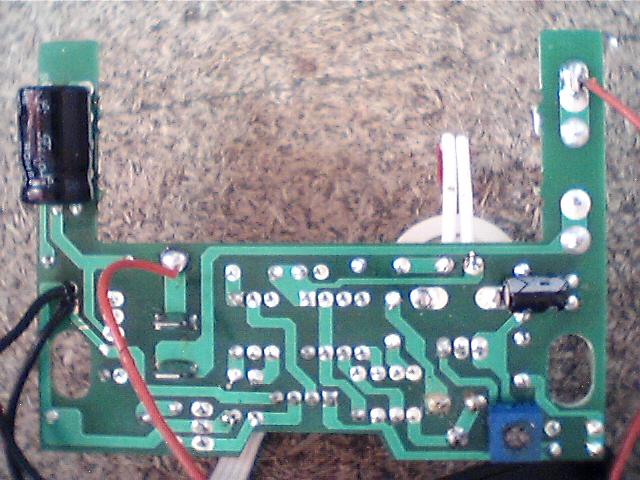

На рисунке 7 видно, что к плате со стороны печати подходят четыре одиночных проводника – 2 красных (это сетевое напряжение, идущее через предохранитель и выключатель) и два чёрных (переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора). На фото печатной платы со стороны деталей (рис.8) в центре внизу виден белый разъём с четырьмя проводниками – это провод, уходящий к паяльнику.

В центре платы есть две микросхемы (рис.9) – тиристорная оптопара МОС3041 (в светлом корпусе) и операционный усилитель LM358P (в чёрном).

Судя по фото на рисунке 10, питание электронной части происходит от стабилизированного напряжения 8 В.

На плате есть ещё симистор ВТ134 (рис.11) и, скорее всего, он управляется оптопарой и через него питается нагревательный элемент паяльник.

Сам паяльник маленький и лёгкий (рис.12), его нагревающаяся часть представляет собой металлическую трубку с выступающей частью длиной 55 мм и диаметром 4 мм и на неё можно надевать жала разных видов. В торце металлической трубки видна керамическая трубка с металлической капелькой на конце – скорее всего, это спай термопары (рис.13).

Паяльник можно «прозвонить» через разъём на плате (белый четырёхвыводный, виден внизу в центре на рисунке 8). Сопротивление нагревательного элемента паяльника – 24 Ом, термопары – около 1 Ом. Между собой они не соединяются.

Ах, да, на печатной плате в нижнем левом углу (рис.14) имеется маркировка WL-054-4.

При включении паяльной станции в сеть слышно слабое гудение трансформатора. Ручки регулировочных элементов вращаются нормально, никаких хрустов, заеданий и щелчков, но паяльник не греется, светодиод не светится.

Подключение тестера к месту ввода в плату чёрные провода от трансформатора (впаяны в отверстия, обозначенные «CN1» – вверху справа на рисунке 14) показывает наличие переменного напряжения 26 В. При контроле напряжений на входе и выходе микросхемы-стабилизатора 78М08 видно, что там тоже всё нормально (+34 В на входе, +8 В на выходе).

Выпаяв симистор с оптопарой и проверив их в несложной схеме на лабораторном столе, убедился, что детали целые.

Ну, что же, придётся разбираться со схемой, т.е. срисовывать её с платы… В принципе, ничего сложного, только почему-то этот процесс всегда занимает слишком много времени – пока рассмотришь дорожки, прозвонишь, зарисуешь, проверишь, отпаяешь, измеришь…

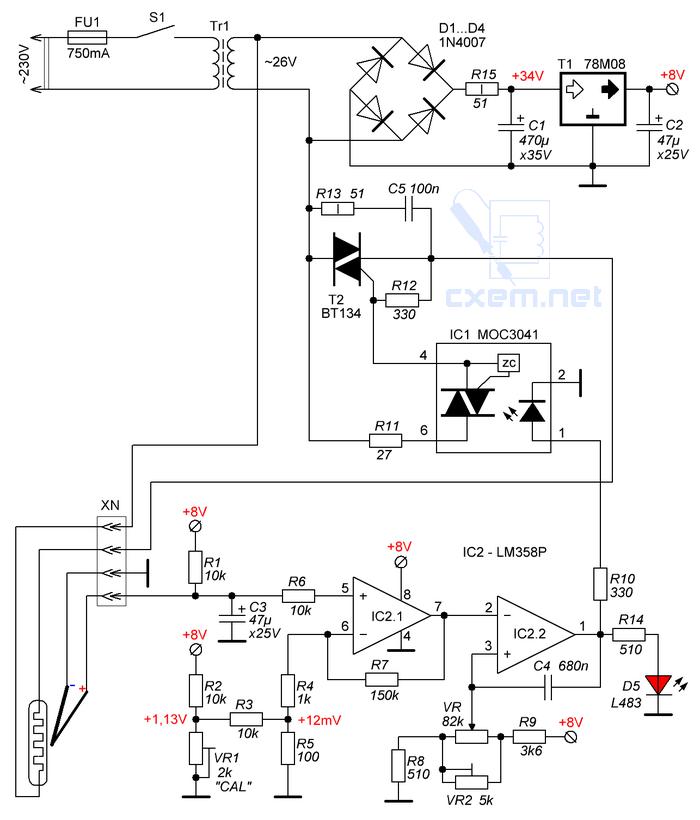

В общем, спустя некоторое время получилась схема, показанная на рисунке 15. Маркировка и нумерация элементов на ней соответствует маркировке и нумерации на плате.

Вроде, ничего сложного – напряжение 26 В выпрямляется диодным мостом D1. D4, пульсации сглаживаются конденсатором С1. Резистор R15 стоит то ли для улучшения сглаживания пульсаций, то ли для некоторого ограничения напряжения, так как микросхеме-стабилизатору 78М08 на вход можно подавать не более 35 В, а примерно столько получается при выпрямлении переменного 26 В. Хотя, так получается при подаче сетевого 230 В, а при 220 В на «вторичке» получалось бы 24-25 В.

Стабилизированным напряжением +8 В питается микросхема LM358P, содержащая в одном корпусе два операционных усилителя. На первом из них (IC2.1) собран усилитель сигнала термопары. Напряжение порядка 10…50 мВ, приходящее с термопары, фильтруется от помех конденсатором С3, через резистор R6 поступает на прямой вход ОУ и усиливается им примерно в 150 раз. Так как питание ОУ однополярное, то для нормальной его работы на инверсном входе должен присутствовать некоторый положительный потенциал. В данном случае он задаётся элементами R2,VR1,R3,R5 и при максимальном сопротивлении резистора VR1 может принимать значение 12-13 мВ. И, скорее всего, это напряжение одновременно является калибровочным для какого-то значения температуры — не зря же на передней панели написано «CAL».

Далее, с выхода IC2.1 усиленный сигнал термопары поступает на инверсный вход ОУ IC2.2, выполняющий роль компаратора – пока напряжение на его инверсном входе меньше «образцового» напряжения, поданного на прямой вход, на выходе ОУ будет высокий уровень, который зажжёт светодиод в оптроне, который откроет симистор в оптроне, который, в свою очередь, заставит открыться симистор Т2 и на нагревательный элемент паяльника поступит напряжение 26 В. По мере нагревания жала паяльника напряжение ЭДС на выводах термопары будет плавно повышаться и когда оно достигнет такого уровня, что после прохождения через IC2.1 начнёт превышать «образцовое», то компаратор сработает и на его выходе появится низкое напряжение, которое закроет Т2. По мере остывания жала напряжение с термопары будет понижаться и весь цикл контроля и управления повториться.

«Образцовое» напряжение делается на элементах R8,VR,VR2 и R9 и выставляется вращением движка резистора VR – это он является регулятором температуры жала паяльника (рис.4). Сопротивление подстроечного резистора VR2 выбирается, надо полагать, во время первичной настройки схемы и обеспечивает минимальный и максимальный температурные пределы нагрева паяльника.

Конденсатор С4 – помехоподавляющий. Светодиод D5 служит индикатором режима работы компаратора (выведен на переднюю панель), резистор R14 является для него токоограничительным. Ток через светодиод оптрона ограничивается резистором R10, а R11 ограничивает ток управляющего напряжения симистора Т2. Для подавления помех, возникающих при работе симистора, стоит цепочка из R13 и C5.

Теперь, зная схему, можно поискать причину неисправности. Включив питание, щупом осциллографа «ткнулся» на 1-й вывод IC2 – низкое напряжение. На выводе 3 – высокое и при вращении резистора VR меняет свой уровень. На выводе 2 – высокое. На 5-й ножке микросхемы тоже оказалось высокое напряжение и на нижнем контакте разъёма XN тоже, а это в корне неправильно – здесь должно быть напряжение ЭДС термопары при комнатной температуре.

Оказалось, что в кабеле, идущем к паяльнику, под металлической пружиной сломан один из проводников и при его изгибе напряжение на конденсаторе С3 менялось от 0 до 8 вольт. А «правильные» измерения сопротивления термопары тестером во время предварительного внешнего осмотра, описанные выше, оказались сняты при «удачном» положении кабеля на столе и соединении этого сломанного проводника.

После отрезания куска кабеля и последующей проверки тестером нашлась ещё одна неисправность, связанная с плохой пайкой контактов выводов самой термопары – измеренное сопротивление менялось примерно от 1 до 2 Ом. Место это находится в ручке паяльника (рис.16, рис.17, рис.18, рис.19), провода в красной и голубой изоляции. Эти выводы очень плохо залуживаются – помогла только соляная кислота с растворённым в ней цинком (и то остались сомнения в качестве, но другие имеющиеся флюсы здесь вообще «не работали»).

После ремонта всех контактов и подачи питания схема всё равно не заработала. Опять пересмотрев осциллографом уровни напряжений, удалось определить, что неправильно работал элемент IC2.2 – даже без нагрузки напряжение на его выводе не превышало 2 В. После замены микросхемы на такую же и, заодно, увеличения сопротивления резистора R14 до 1 кОм, схема заработала, светодиод загорелся и паяльник начал греться.

Ещё раз были проверены все напряжения. Оказалось, что во время нагрева паяльника уровень на конденсаторе С1 падает до 25-26 В, а во время паузы поднимается до 33-34 В.

И, на всякий случай, «снял данные» с трансформатора питания – он собран на Ш-образном железе, внешние габаритные размеры 60х50х24 мм, размеры сердечника 24х20 мм (сечение 4,8 кв.см.). Каркас под обмотки имеет внешние размеры 40х40х33 мм. Сопротивление первичной обмотки около 117 Ом, вторичной – около 2 Ом. Вторичная обмотка намотана проводом диаметром около 0,5 мм.

На этом ремонт был закончен, плата поставлена на место, корпус скручен и после несколькочасового постремонтного «прогона», паяльная станция была отдана хозяину.

Источник