Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

Содержание статьи:

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

- Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);

- Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;

- На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;

- Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);

- Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

- Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;

- Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);

- Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

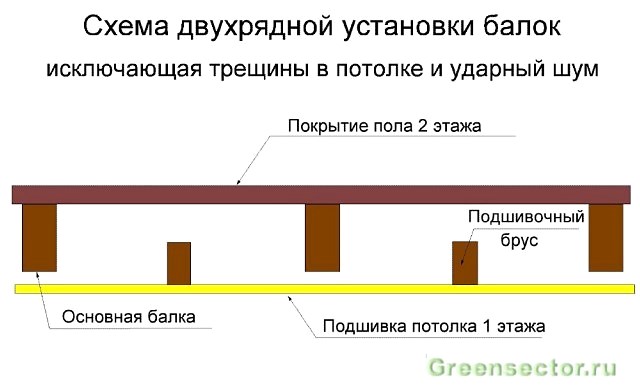

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

- в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);

- в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;

- в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);

- в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета. Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

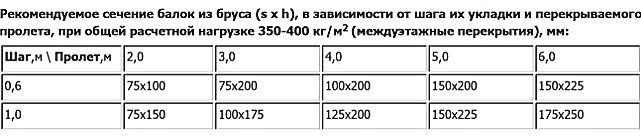

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

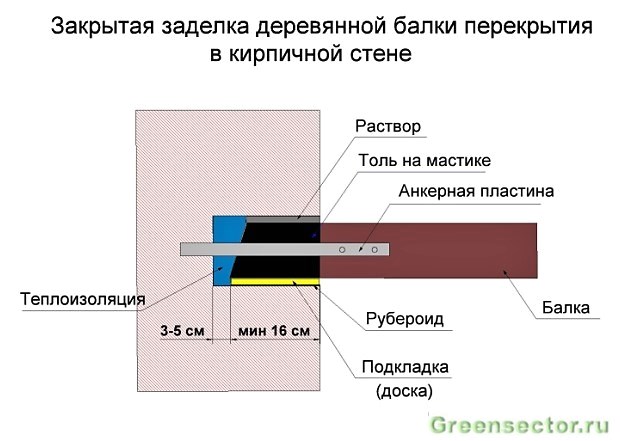

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

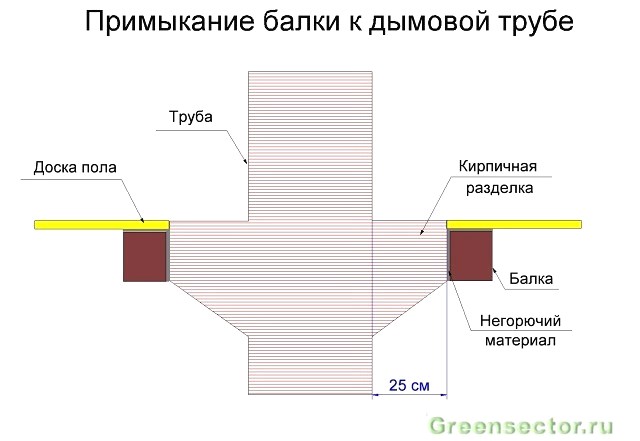

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

- Врубкой в бревенчатые венцы;

- Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

- Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;

- Не изолирует ударный шум;

- Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Источник

Ремонт деревянных перекрытий

Основные принципы производства ремонтов. Ремонт деревянных перекрытий. Ремонт и замена железобетонных перекрытий.

Ремонт и усиление конструкций крыш. Ремонт деревянных элементов крыш.

Ремонт кровель из листовой стали, штучных материалов. Ремонт рулонной кровли.

Техника безопасности при ремонте крыш и кровли.

Практическая работа №2

Разработка элементов технологической карты на ремонт рулонной кровли

Филимонов П.И. Технология и организация ремонтно-строительных работ. – Москва «Высшая школа» 1988.

ГЛАВА 6

РЕМОНТ ПЕРЕКРЫТИИ, КРЫШ И КРОВЛИ

Основные принципы производства ремонтов

Здания старого типа, особенно дореволюционной постройки, возводились в основном без тщательного учета срока службы основных конструктивных элементов. В результате стены таких зданий во многих случаях обладали повышенной (на наш взгляд даже чрезмерной) толщиной, что обеспечивало наряду с большим запасом прочности также повышенные теплотехнические и звукоизоляционные свойства стен. Срок службы таких стен составляет 150 лет и более. В то же время срок службы междуэтажных перекрытий, выполнявшихся в основном из различных сортов дерева, составляет в среднем 50. 60 лет. Таким образом, чем меньше износ стен зданий, тем более желательна замена изношенного деревянного перекрытия на более долговечное, как правило, железобетонное, чтобы после замены срок службы основных конструктивных элементов зданий (стен и перекрытий) стал примерно одинаковым, что в дальнейшем позволит избежать новых замен перекрытий до конца службы зданий (принцип одновременной амортизации основных конструкций зданий).

Таким образом, выбор нового типа перекрытия определяется в основном размером износа стен зданий, т. е. оставшимся сроком их службы с обязательным учетом действующих противопожарных

Оценка капитальности жилых зданий приведена в табл. 6.1.

Ремонт деревянных перекрытий

Деревянные перекрытия до 40-х годов нашего столетия были наиболее широко распространены в практике строительства (до 80% от общего количества). Пролеты деревянных балок достигали 6. 8 м, а в отдельных случаях 11 и даже 12 м. Среднее расстояние между балками 1,1 м. Это расстояние допускалось увеличивать до 1,6 м для устройства в стенах дымовых и вентиляционных каналов или чтобы исключить опирание балок на оконные перемычки.

Наиболее распространенными дефектами деревянных перекрытий являются загнивание концов балок в гнездах наружных стен, коррозия металлических балок, прогибы, снижение звукоизоляции и теплоизоляции междуэтажных, чердачных и надподвальных перекрытий.

К основным причинам появления дефектов относится неправильная заделка деревянных балок в кирпичные стены, неблагоприятный температурно-влажностный режим в помещениях, перегрузка перекрытий, отсутствие или повреждение звукоизоляционных прокладок, увлажнение и уплотнение теплоизоляционного слоя чердачных перекрытий вследствие неправильного аэрационного режима и протечек кровли.

При ремонте перекрытий производят замену или усиление концов деревянных балок, замену отдельных балок, замену части наката, всего перекрытия или его части.

При повреждении концов отдельных балок под ремонтируемую балку устанавливают временную опору. Затем вскрывают пол, снимают засыпку и смазку, разбирают и удаляют сгнившую часть

При частичном загнивании или повреждении деревянных балок выполняются работы по замене небольших участков в местах опирания несущих элементов и в пролетах. В этих случаях сгнившие участки балок заменяются постановкой боковых деревянных или металлических накладок, подбалок либо новыми отрезками балок, которые крепятся с помощью так называемых «протезов». В зависимости от установки (у опоры или в пролете) применяют два типа протезов: концевой и промежуточный. Наибольшее распространение получили прутковые металлические протезы, деревянные и из жестких профилей.

Прутковые протезы (концевые и промежуточные) представляют собой легкие спаренные фермочки треугольной формы, изготовляемые из обрезков круглой стали. В верхней и нижней части протезов находятся опорные площадки, выполненные из швеллеров, размеры которых определяются расчетом. Концевые протезы применяют тогда, когда поврежденный и удаленный концы балки не длиннее 60. 80 см. Промежуточные пролеты устанавливают в середине пролета балки.

а — концевой протез; б — промежуточный протез; 1, 2, 3 — последовательность операций

При установке концевых протезов фермочку заводят снизу (рис. 6.1, а) в вертикальном положении и в этом положении надвигают на конец балки на длину, необходимую для укладки свободного конца протеза в гнезде стены. Затем протез поворачивают на 90° и сдвигают с таким расчетом, чтобы опорная часть его плотно легла в гнездо кирпичной стены. При наличии глубокого гнезда в стене концевой протез может быть заведен и сверху.

При установке промежуточного протеза (рис. 6.1, б) сменяемый участок балки спиливают и после установки протеза его заклинивают обрезком доски с целью предотвращения опрокидывания. Во избежание прогиба в месте стыка балке придается строительный подъем в 3. 5 см на обмятие древесины под планками протеза.

Для обеспечения жесткости перекрытия не допускается установка на одну балку двух промежуточных протезов, а длина балки не должна превышать 8 м.

Деревянные протезы состоят из парных боковых брусчатых элементов, соединенных с балкой двумя горизонтальными накладками и вертикально расположенными болтами. Данная конструкция позволяет наращивать балки независимо .6т масштабов разрушения и величины пролетов балки.

Протез из жестких профилей состоит из двух пар хомутов, расположенных по обеим сторонам стыка восстанавливаемой балки. Хомуты, изготовленные из полосовой стали сечением 100X100 мм, устанавливают так, чтобы одна пара хомутов охватывала концы балки сверху, а другая — снизу. В отверстия вставляют с обеих сторон два швеллера № 12 или № 14 расчетной длиной до 2,5 м. Таким образом можно наращивать балку в середине пролета, а при использовании концевого протеза хомуты и швеллеры закладывают в гнезда стены.

При полной замене отдельных сгнивших балок выполняют следующие работы:

сгнившую балку выпиливают и удаляют по частям, чтобы сохранить возможно большую часть перекрытия; эту работу обычно выполняют с дощатых настилов, переброшенных через соседние здоровые балки;

углубляют гнездо во внутренней несущей стене здания на двойную длину заделки (при тонких стенах пробивают сквозное отверстие), при этом верхнюю поверхность гнезда делают наклонной для удобства заведения конца новой балки. Глубину заделки балок определяют из условий прочности кладки на сжатие. Между торцом балки и кладкой гнезда должен быть оставлен зазор в 4. 5 см для того, чтобы оградить торец от холодной кирпичной кладки и обеспечить возможность проветривания древесины;

новую антисептированную балку с прибитыми к ней черепными брусками укладывают сверху, чтобы сохранить возможно большую часть здоровой подшивки, которую также надо антисептировать;

после заделки концов балки в гнезда стен сохранившуюся подшивку с участками штукатурки прибивают к нижней кромке балки снизу, а подгнившую подшивку заменяют новой, обязательно антисептированной;

восстанавливают черный пол, смазку и чистый пол, после чего ремонтируют штукатурку потолка.

Для крепления элементов деревянных перекрытий применяются металлические детали (болты, нагели, скобы, хомуты), которые должны быть защищены от коррозии масляной краской или другим антикоррозионным покрытием.

При замене части или всего наката в междуэтажных перекрытиях производится его разборка со стороны нижерасположенного помещения, где для этой цели осматривают и устанавливают целостность и прочность смежных балок, черепных брусков, и если они находятся в нормальном состоянии, то новый накат устанавливают в виде щитов и плит на ширину 100. 120 см, с тем чтобы можно было произвести засыпку звукоизолирующего слоя по предварительно уложенному слою гидроизоляционного материала (толя или пергамина).

Если целостность черепных брусков нарушена, то производят их замену в такой последовательности: пролет наката, примыкающий к сменяемому черепному бруску, разбирают; поверхность балки со стороны сменяемого черепного бруска очищают от поверхностной гнили до здоровой древесины и антисептируют. Для прикрепления черепного бруска разрешается прибивка к балке выравнивающей доски. Прочность оставшегося сечения подтверждают расчетом.

При замене деревянных перекрытий на более долговечные железобетонные производят разборку старого перекрытия. Разобранные элементы удаляют через оконные проемы с помощью лотков, башенных кранов, кранов «в окно», подъемников и т. п.

Источник