Ремонт рабочей поверхности вала

Валы и оси изготавливают из углеродистых и легированных сталей. Большинство валов и осей подвергается улучшению, т. е. закалке с высоким отпуском, поверхностной закалке рабочих поверхностей.

Валы и оси имеют гладкие цилиндрические или конические поверхности (шейки), шлицы, шпоночные пазы, бурты, лыски и резьбовые поверхности.

В процессе эксплуатации машин и механизмов на этих поверхностях могут появляться различные дефекты: изгиб и скручивание, износ и смятие опорных и посадочных шеек и буртов; износ шпоночных пазов и шлицев; износ и повреждение резьбы и центровых отверстий; трещины и поломки в различных местах.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

При ремонте валов и осей вначале выполняют сварочные и слесарные работы, так как при их осуществлении возможны деформации детали и могут быть повреждены чисто обработанные поверхности. После сварочных и наплавочных работ валы и оси подвергают правке и предварительной механической обработке. Чистовая обработка рабочих поверхностей вала должна производиться в последнюю очередь.

Ремонт изогнутых валов и осей. Незначительные прогибы валов (менее 0,5 мм) устраняют проточкой или шлифованием. Валы диаметром до 50 мм, прогиб которых не превышает 0,01 длины вала, правят в холодном состоянии с помощью пресса или винтовыми скобами. В выпрямленном без нагрева валу с течением времени частично восстанавливается стрела прогиба.

Для обеспечения неизменяемости формы вала и снятия внутренних напряжений после правки производят термическую обработку, состоящую в выдержке вала при температуре 400—500 °С в течение 0,5—1 ч.

Значительные прогибы валов устраняют горячей правкой под прессом, для чего место изгиба вала нагревают до 600 °С в горне или пламенем газовой горелки. После правки необходимо повторно проверить вал на биение и, если изгиб полностью не устранен, повторить операцию правки.

Ремонт посадочных мест под подшипники и другие детали производят различными способами. Незначительные повреждения трущихся поверхностей в виде износов устраняют доводкой специальными пастами или шлифованием.

При больших износах, а также при наличии конусности и овальности восстанавление посадочных мест производят обработкой под ремонтный размер, а при отсутствии такой возможности—наплавкой, металлизацией или гальваническим способом.

Наиболее простым способом восстановления является обработка посадочных мест под ремонтный размер. Однако ремонтные размеры установлены на ограниченное число деталей машин. Поэтому часто обработку ведут под наибольший возможный размер, а сопряженные с валом подшипники скольжения изготовляют заново.

При износах более 2 мм восстановление валов и осей дорожных машин производят наплавкой.

Наращивание шеек валов хромированием, осталиванием и металлизацией при ремонте дорожных машин применяют на специализированных ремонтных предприятиях, так как это связано с применением специального оборудования. После наращивания одним из указанных способов посадочные места протачивают, шлифуют, а для получения особо чистых и гладких поверхностей полируют.

Ремонт шпоночных пазов и шлицев. Неисправности шпоночных пазов и шлицев могут проявляться в виде износа и смятия их поверхностей, выкрашивания металла на рабочих поверхностях.

При ремонте изношенных шпоночных соединений поврежденную шпонку заменяют новой нормального или увеличенного размера. В связи с этим ремонт шпоночных пазов на валу рекомендуется производить: расширением изношенного шпоночного паза (на 10— 15%) под шпонку увеличенного размера; фрезерованием шпоночного паза под шпонку нормального размера в другом месте, смещенном на 90 или 120° к поврежденному пазу; наплавкой стенок изношенных пазов с последующим фрезерованием их под нормальный размер.

Изношенные шлицы вала можно рекомендовать восстанавливать: раздачей шлицев; наплавкой изношенных боковых поверхностей шлицевых выступов; сплошной наплавкой шлицевых впадин и поверхностей выступов.

Независимо от способа ремонта окончательный размер шлицев получают механической обработкой под номинальный или увеличенный размер, позволяющий компенсировать износ шлицев в сопрягаемом отверстии.

При ремонте шлицев раздачей их отжигают, после чего раздают с помощью ролика, изготовленного из стали У6 или У7. В результате этого ширина шлицев увеличивается на 0,5—1 мм. В зависимости от величины износа раздачу шлицев производят по краю изношенной поверхности или по обоим краям выступа. Пазы, получившиеся на шлицах, заплавляют электросваркой и зачищают, а сами шлицы подгоняют по сопряженной детали механической обработкой.

Наплавку целесообразно производить электродами ЦН-250 или ЦН-300, обеспечивающими высокую износостойкость шлицев без последующей термической обработки. После наплавки вал протачивают до заданного размера, подрезают наплывы с торца и снимают фаску. Обрабатывают шлицы на зубофрезерных станках червячными фрезами или на горизонтально-фрезерных станках дисковыми или фасонными фрезами.

В небольших ремонтных мастерских шлицы обрабатывают на токарных станках с помощью специального зуборезно-шлиценарез-ного приспособления.

Ремонт резьбы на поверхности валов. Незначительно поврежденные резьбы исправляют на токарном станке или слесарной обработкой. Резьбу, потерявшую свой профиль вследствие износа или срыва, восстанавливают наплавкой. При этом старую резьбу удаляют проточкой на токарном станке, после чего полученную поверхность наплавляют, обтачивают и вновь нарезают резьбу требуемого размера.

Таблица 10

Если позволяет конструкция детали, изношенную резьбу удаляют и нарезают резьбу ремонтного размера. В отдельных случаях ту часть детали, которая имеет дефектную резьбу, удаляют, а на ее место ставят ввертыш, который затем приваривают к детали.

Рассмотрим в качестве примера групповой технологический процесс ремонта коленчатых валов двигателей различных марок (вариант одного маршрута). Коленчатые валы по размерам отнесены к группе крупных деталей, и в этот вариант маршрута входит следующее сочетание дефектов: прогиб, износы коренных и шатунных шеек (допускающие обработку под ремонтные размеры), износ шпоночных пазов и срыв резьбы в отверстиях.

Групповой технологический процесс ремонта валов для этого маршрута будет состоять из операций, указанных в табл. 10.

Источник

Ремонт валов электродвигателей и электрических машин

Для роторов (якорей) электрических машин наиболее характерны следующие повреждения: выработка рабочей поверхности шейки и искривление вала, ослабление прессовки пакета сердечника, обгорание поверхности и «затяжка» стальных пластин ротора в результате задевания его за статор при чрезмерном износе подшипников скольжения и вследствие этого «проседаний» вала.

Выработку шеек вала, не превышающую по глубине 4 — 5 % его диаметра, устраняют проточкой на токарном станке. При большей величине выработки валы электрических машин ремонтируют, наплавляя на поврежденное место слой металла и протачивая наплавленный участок на токарном станке. Для на-плавления металла на вал ротора, вращающегося в центрах токарного станка, применяют переносные электродуговые аппараты ЭМ-ЗА, ЛК-БА, ЭМ-6 или газовые ГИМ-1. В последнее время созданы высокочастотные металлизаторы, в которых проволока, проходя через распылительную головку, нагревается токами высокой частоты до температуры плавления. Высокочастотная металлизация значительно сокращает потери металла по сравнению с электродуговой металлизацией, снижает степень окисления частиц металла и в 5 — 6 раз уменьшает выгорание элементов, содержащихся в проволоке.

Искривление вала устанавливают путем проверки его биения в центрах токарного станка. К вращающемуся валу подводят мел или цветной карандаш, закрепленный в суппорте станка. Следы мела на выпуклой части вала помогают обнаружить биение, величину которого определяют индикатором. Отклоняясь по шкале, отградуированной в сотых или тысячных долях миллиметра, стрелка наконечников индикатора, поднесенного к валу, показывает величину его биения.

Ремонт валов зависит от характера повреждения. Мелкие дефекты на шейках валов устраняют наждачной бумагой, слегка покрытой маслом. При наличии шлифовального станка шейки вала шлифуют кругом. При искривлении вала до 0,1 мм на 1 м длины, но не более 0,2 мм на всю длину правка вала необязательна. При искривлении вала до 0,3 % его длины правку вала производят без подогрева, а более 0,3 % длины — предварительно подогревая до 900—1000 °С и осуществляя правку под гидравлическим прессом в два приема. Сначала вал выправляют до тех пор, пока его кривизна не станет менее 1 мм на 1 м длины, а затем протачивают и полируют. При проточке допускается уменьшение диаметра шеек вала не более чем на 6 % от первоначального, допустимая овальность шейки — 0,002, конусность— 0,003 от диаметра.

Трещины в материале вала можно заваривать (с последующей обработкой поверхности) лишь в том случае, если они распространяются вглубь не более чем на 5—10 % диаметра вала и занимают не более 10 % длины окружности (для поперечных трещин) или не более 10—15 % длины ступени вала, на которой они обнаружены (для продольных трещин).

При изломе вала, взамен отломившейся части, изготавливают новую часть с припуском на обработку. Старая и новая части вала могут быть при этом либо обработаны на конус и сварены встык, либо соединены посредством горячей посадки. Для этого в одной из частей вала, предварительно нагревая до температуры 200 — 300 °С, вытачивают хвостик и соответствующее отверстие. По месту стыка дополнительно может быть наложен сварочный шов. Во избежание искривления вала при сварке обращают внимание на равномерный прогрев его диаметрально расположенных частей вала.

Изгиб вала вызывает биение расточки активной стали, поверхности коллектора или контактных колец по отношению к шейкам вала. Эти дефекты обнаруживают индикатором при установке ротора (или якоря) на токарный станок. Незначительное биение, царапины, забоины и шероховатости шеек вала устраняют шлифовкой и полировкой вручную или на станке. Значительные забоины ликвидируют проточкой вала с последующей шлифовкой и полировкой. Сильно изогнутый вал выправляют на токарном станке рычагами, домкратами или при помощи винтового пресса. Если в результате обработки диаметр шеек вала значительно уменьшился (более 6 % от заводского диаметра), его увеличивают путем металлизации с последующей обработкой.

После ремонта роторы электрических машин в сборе с вентиляторами и другими вращающимися частями подвергают статической или динамической балансировке на специальных балансировочных станках.

Статическая балансировка. Для балансировки используют станок, представляющий собой опорную конструкцию из профильной стали с установленными на ней призмами трапециевидной формы.

Статическая балансировка ротора на станке производится в такой последовательности. Ротор укладывают шейками вала на рабочие поверхности призм. Перекатываясь на призмах, он занимает такое положение, при котором наиболее тяжелая его часть оказывается внизу. Для определения точки окружности, в которой должен быть установлен балансирующий груз, ротор перекатывают 5 раз, после каждой остановки отмечая мелом нижнюю «тяжелую» точку. Отметив середину расстояния между крайними меловыми отметками, определяют точку установки уравновешивающего груза.

Правильно сбалансированный ротор после перекатывания в одном и другом направлениях должен во всех положениях находиться в состоянии безразличного равновесия.

Динамическая балансировка. При статическом методе балансировки уравновешивающий груз устанавливают только на одном торце ротора, устраняя таким образом статический дисбаланс. Однако этот способ балансировки приемлем только для коротких роторов тихоходных машин с малой мощностью. Для уравновешивания масс ротора крупных электрических машин (мощностью свыше 50 кВт) с большой частотой вращения (больше 1000 об/мин) применяют динамическую балансировку, при которой уравновешивающий груз устанавливают на торцах ротора. Это объясняется тем, что при вращении ротора с большой частотой каждый его торец имеет самостоятельное биение, вызванное несбалансированными массами.

Ремонт подшипниковых щитов и станин. На подшипниковых щитах и станинах возможно появление трещин, износ посадочных мест подшипников и другие повреждения. Большие трещины, распространяющиеся к месту посадки подшипника, как правило, не заделывают. Щит заменяют новым. Небольшие трещины чугунного корпуса щита устраняют сваркой одним из следующих способов. Трещины чугунного корпуса оплавляют ацети-ленокислородным пламенем или заваривают чугунным электродом. В обоих случаях корпус нагревают до 700 — 800 °С, что дает надежный результат, так как оплавление или сварку ведут при разогретом щите в специальных печах и сваренная деталь остается в печи до полного остывания в течение 24 — 80 ч.

Устранить трещины можно быстрее, заваривая их холодным медным электродом. Последний обертывают полоской белой жести и смазывают жидким стеклом или смазкой ОММ-25, наплавленную медь посыпают бурой, а образовавшийся шов проковывают. После остывания заваренной детали наплывы меди зачищают.

Заваривают трещину следующим образом. Вдоль трещины по обе ее стороны в шахматном порядке ввертывают на резьбе стальные шпильки, проходящие через стенки корпуса насквозь. Концы шпилек с каждой стороны крышки соединяют и сваривают стальными электродами. Такой способ соединения трещин применяют для деталей, не подверженных большим вибрационным или ударным нагрузкам.

Для того чтобы трещина при сварке не распространялась дальше, конец ее засверливают, а для получения его шва кромки стенок завариваемой трещины осторожно (с помощью зубила) скашивают по всей длине под углом 45 — 60°.

Размеры отверстий щитов восстанавливают запрессовкой втулки, наваркой или металлизацией. Перед металлизацией в отверстии нарезают резьбу, затем наносят слой металла с припуском на обработку 0,5 — 0,8 мм на сторону. При металлизации на восстанавливаемую поверхность наносят слой металла пистолетом, в котором проволока диаметром 1 — 1,5 мм расплавляется и выдувается струей сжатого воздуха. Достоинство этого способа заключается в том, что нанесенный слой металла не создает термических напряжений на поверхности, как при наплавке электросваркой.

Источник

Ремонт и монтаж валов

Ремонт валов

Вали и оси, применяемые в оборудовании, характеризуются большим разнообразием форм, размеров и материалов, из которых они изготовлены.

В процессе эксплуатации валов изнашиваются посадочные места шеек валов, шпоночные канавки, шлицы, резьба, появляется изгиб вала.

Способ ремонта изношенного вала выбирают в зависимости от характера и размеров дефекта, а также технической оснащенности ремонтной базы.

Шейки валов, имеющие небольшие царапины, риски, овальность до 0,1 мм, ремонтируют шлифованием. Если износ значительный, шейки валов протачивают и шлифуют под очередной ремонтный размер, при этом диаметр шеек при ударной нагрузке не должен уменьшаться более 5 %, а при спокойной нагрузке более 10 %.

В тех случаях, когда необходимо восстановить первоначальные размеры шеек, на шейки после их обточки напрессовывают переходные втулки, которые затем обтачивают и шлифуют. Изношенные поверхности валов можно ремонтировать также наращиванием металла металлизацией, хромированием, наплавкой и другими методами.

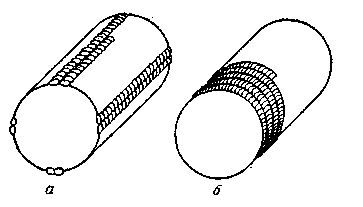

Рисунок – Способы наплавки поверхностей валов

а – вдоль вала; б – по спирали.

Трещины на валах заделываются сваркой. Для этого участок, охваченный трещиной, на всю глубину обрабатывают под сварку (снимают фаски, зачищают свариваемые поверхности). Сварку трещин следует проводить как можно быстрее, чтобы предотвратить закалку металла шва и околошовной зоны, иначе шов может оказаться хрупким.

Поломанные валы восстанавливают сваркой. Прочность восстановленного вала на участке сварки обычно не превышает 60 % прочности целого вала. Поэтому ответственные, сильно нагруженные валы при поломке не ремонтируются, а заменяют новыми.

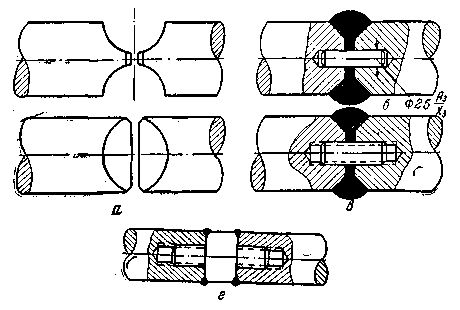

Рисунок – Способы сварки поломанных валов

а – только с подготовкой шва; б – с центрирующим шплинтом; в – с центрирующей шпилькой; г – со вставкой.

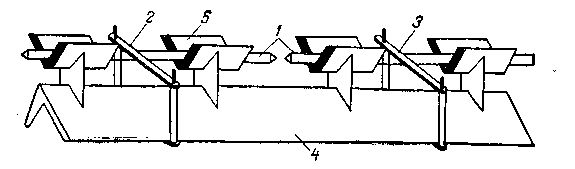

Рисунок – Кондуктор для сварки поломанных валов

1 – поломанный вал; 2, 3 – крепежные планки; 4 – жесткая рама; 5 – центровочная линза

Погнутые валы выправляют механическим способом в холодном состоянии или при нагреве. Правку проводят в центрах с помощью пресса или домкрата.

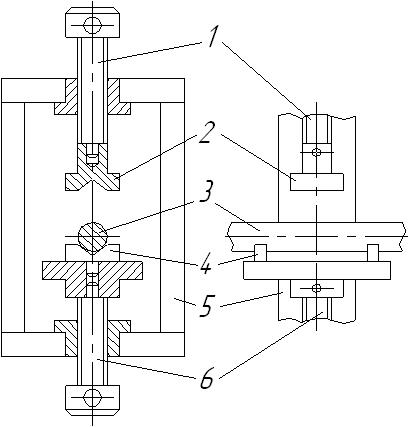

Рисунок – Пресс для правки валов

1, 6 – подвижные винты; 2, 4 – призмы; 3 – выпрямляемый вал; 5 — рама

Незначительную погнутость небольших валов (до 0,05% длины) можно выправить молотком с шаровой головкой.

Валы больших диаметров можно выправить путем местного нагрева пламенем горелки до 200 – 600 °С. Температура нагрева и время выдержки при этой температуре должны быть тем выше, чем больше диаметр и прогиб вала. Нагревают только участок прогиба, остальные поверхности защищают от действия пламени горелок. Вал должен остывать медленно, поэтому его оборачивают асбестом. При исправлении больших прогибов методом нагрева восстановленный вал следует отжечь, чтобы снять остаточные напряжения.

Изношенные шпоночные пазы ремонтируют:

— обработкой пазов обеих деталей до следующего по стандарту большего размера шпоночного соединения (кроме пазов в ответственных деталях);

— заваркой шпоночных пазов электронаплавкой с обработкой новых в другом месте;

— заваркой стенок изношенных пазов больших размеров с последующим фрезерованием до стандартного размера.

При износе шлицев их можно ремонтировать путем раздачи зубьев вручную, на токарном или строгальном станках.

Сорванную и забитую резьбу на валу прорезают на другой диаметр, а если это сделать нельзя, то ее заваривают и нарезают новую. Возможна также посадка втулки на проточенное место и нарезание не ней резьбы прежнего размера.

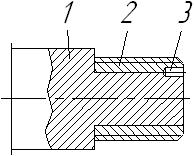

Рисунок – Установка резьбовой втулки на вал

1 – вал; 2 – втулка; 3 – стопорный штифт

Монтаж валов

Валы и оси устанавливают при сборке таким образом, чтобы они занимали правильное положение в пространстве по отношению к базовой детали и другим валам и осям. Это обычно достигается правильной сборкой опор, в которых они покоятся.

Тяжелые валы устанавливают в опоры с помощью подъемных механизмов. При этом валы стропятся пеньковым канатом или стальным тросом, но обязательно с деревянными подкладками, что позволяет предохранить обработанную поверхность валов и деталей, закрепленных на них, от повреждений.

Установка и выверка валов почти всегда связаны с регулированием положения, а иногда и соответствующей обработкой (подшабриванием) подшипников. Одновременно с точным соблюдением положения оси вала добиваются такого сопряжения подшипников с валом, чтобы в пределах допустимых зазоров между ними он проворачивался вокруг своей оси легко и плавно. Шейки валов должны прилегать к соответствующим вкладышам равномерно по всей опорной поверхности. Равномерность контакта проверяют по отпечаткам как на вкладыше, так и на поверхности вала (проверка на краску).

При сборке машин очень важно точно выдержать взаимное расположение валов.

Параллельность валов проверяют штангенциркулем. С его помощью измеряют расстояние между образующими проверяемых валов в нескольких точках, добиваясь равенства результатов замеров путем регулировки положения осей, т. е. подшипников.

Перпендикулярность валов проверяют с помощью специальных угольников.

Горизонтальность валов проверяют уровнемером с призматической опорной поверхностью.

Вертикальность валов проверяют с помощью отвеса.

В монтажной и ремонтной практике часто приходится проверять соосность совместно работающих валов. Соосность валов может быть нарушена в результате радиального смещения осей валов, остающихся параллельными друг другу, или наклона осей, вследствие чего валы оказываются расположенными в разных плоскостях, пересекающихся друг с другом.

Выверка соосности валов называется центровкой. Плохая центровка является причиной быстрого выхода из строя подшипников, узлов уплотнения (сальников), деталей соединительных муфт и самих валов.

Центрируемые валы проверяют одновременно на радиальное смещение и перелом осей в месте соединения. Способ центрирования зависит от конструкции и размеров валов, а также от деталей, насаженных на их концы.

Если на стыкуемые концы валов насажены детали, наружные цилиндрические поверхности которых обработаны концентрично посадочным отверстиям (полумуфты, шкивы), достаточная точность центровки достигается с помощью линейки. К поверхности детали на конце одного из валов прикладывают жесткую линейку и измеряют расстояние между ней и поверхностью детали на другом валу и расстояние между торцами этих деталей в плоскости линейки по периферии. Если валы не смещены и являются соосными, то при совместном их проворачивании эти расстояния должны быть постоянными в любом положении.

Если на концах валов нет точно обработанных деталей, то для их центровки используют специальные приспособления.

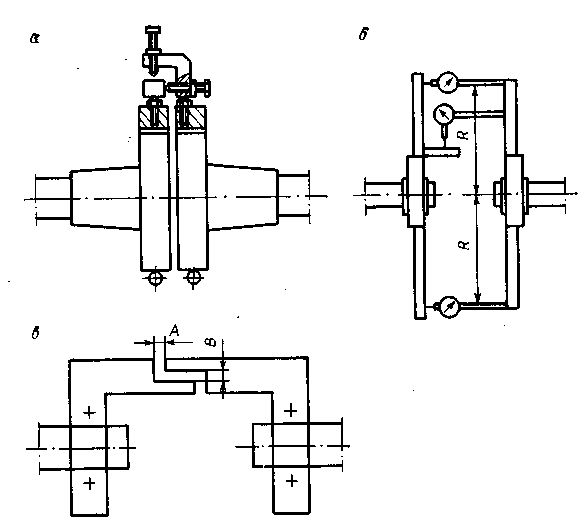

Рисунок – Проверка соосности вала.

а – центровка вала по муфтам; б – центровка с использованием индикаторов;

Источник