- Ремонт секций АВО

- Когда требуется профилактика или ремонт секций АВО

- Как понять, что ремонт секции АВО необходим

- Основные причины неполадок в секциях АВО

- Неисправности секций АВО — ремонт и замена оребренной трубы

- Чистка — когда ремонт секций АВО не требуется

- Способы чистки секций АВО

- Чем грозит несвоевременный ремонт секций АВО?

- Преимущества заказа ремонта секций АВО от АО «Теплохим»

- Как заказать ремонт секций АВО и другие услуги?

- Конструкции аппаратов воздушного охлаждения

- Описание и назначение АВО

- Типы аппаратов

- Особенности конструкций АВО

- Принцип действия

- Видео работы аппарата воздушного охлаждения на НПЗ

- Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования воздушного охлаждения газа

- Системы охлаждения транспортируемого газа на компрессорных станциях. Принцип работы АВО газа. Выбор способа прокладки проводов и кабелей. Монтаж осветительной сети насосной станции, оборудования и прокладка кабеля. Анализ опасности электроустановок.

Ремонт секций АВО

Не секрет, что аппараты воздушного охлаждения, присутствующие на почти любом производственном или добывающим предприятии, могут выходить из строя по целому ряду причин. Стоит отметить, что серьёзная неисправность такого оборудования может привести к остановке производства — причём как частично, так и полностью.

Стоит ли объяснять, к каким последствиям это может привести? Про финансовые потери и необходимость задействования квалифицированных ремонтников, а может быть даже и замену целых частей говорить не нужно. Устранять такие неполадки требуется как можно быстрее.

Компания АО «Теплохим» готова предложить клиентам профессиональный ремонт секций АВО — специалисты разберутся с повреждениями качественно и быстро при адекватной стоимости услуг.

Когда требуется профилактика или ремонт секций АВО

Ремонт секции АВО обычно осуществляется только в тех случаях, когда оборудование полностью выходит из строя. Однако разумный подход к проблеме предусматривает несколько другой порядок действий — проведение регулярных профилактических работ.

Учитывая тот факт, что АВО нередко работают в неблагоприятных условиях и в агрессивных средах, профилактика является необходимой мерой, так как износ при указанных обстоятельствах существенно возрастает.

Профилактика поможет избежать частого ремонта секций АВО, который будет куда более затратным, чем применение предупредительных мер. Последние выбираются исходя из особенностей эксплуатации.

Как понять, что ремонт секции АВО необходим

Это весьма многогранный вопрос, ответ на который может занять отдельную книгу. Если говорить кратко, то ремонт секций АВО осуществляется в тех случаях, когда нарушается проходимость труб или их составляющих.

Также большой проблемой является разгерметизация трубы. Ухудшение проходимости здесь не так опасно, как попадание рабочей среды наружу — зачастую такое вещество может находиться под высокой температурой, давлением или же иметь опасный уровень токсичности, что непременно создаст угрозу для персонала и оборудования.

Основные причины неполадок в секциях АВО

Коррозионное разрушение стенок труб — пожалуй, самая распространённая причина необходимости ремонта секций АВО. Всё дело в том, что такие аппараты постоянно работают в условиях повышенной коррозионной активности, которую имеют вещества либо в чистом виде, либо при конденсации паров.

Сильному износу по этой же причине подвержены штуцеры и соединения. Повреждения последних ведёт к разгерметизации труб со всеми вытекающими последствиями.

Неисправности секций АВО — ремонт и замена оребренной трубы

При обнаружении неисправности требуется приступить к её немедленному устранению, так как процесс ремонта секции АВО может затянуться на весьма продолжительное время.

Понятное дело, что менять целую секцию труб неразумно из-за высоких затрат, так что приходится выявлять, какая из труб повреждена. Для этого используется прессовочная камера. Данный метод требует наличия специального оборудования, но позволяет обнаружить точное место дефекта. Последний в дальнейшем устраняется, а если такая возможность отсутствует, то приходится прибегать к замене трубы или другого повреждённого элемента, например соединения.

Чистка — когда ремонт секций АВО не требуется

Данная процедура проводится из-за образования отложений внутри труб. Как можно понять, если её не проводить слишком продолжительное время, проходимость конструкции уменьшится в разы. Ремонт секции АВО при этом не потребуется, но чистить трубы в большинстве случаев рано или поздно приходится.

Выбор способа чистки зависит от многих факторов — типа рабочей среды, проходящей через секции аппарата, материала изготовления труб, а также непосредственно степени загрязнённости.

Однако не стоит забывать, что при внутренней чистке аппарат воздушного охлаждения полностью выводится из технологической цепи на время проведения работ.

Способы чистки секций АВО

Чистка секций АВО несколькими способами в зависимости от характера и величины загрязнения. Самый простой метод — механический. Производится вручную при помощи длинного ерша и воды. Если ситуация требует — используются различные очищающие добавки.

Более сложным способом внутренней очистки является химический, когда промывка производится непосредственно с помощью специальных реагентов. При этом важно учитывать состав веществ — смеси с высокими абразивными свойствами могут повредить трубы или вызвать коррозию металла.

Наружная очистка труб производится при помощи воздействия воды, различных моющих средств, а также сжатого воздуха. При этом сам аппарат продолжает работу.

Чем грозит несвоевременный ремонт секций АВО?

Последствия могут быть самые разные. Например, при сильной деформации одной или нескольких труб, мы получаем сразу несколько негативных факторов — утечку рабочей среды, падение давления, а в некоторых случаях может даже происходить ржавление других секций из-за высокой коррозионной активности вещества.

Таких последствий можно избежать лишь благодаря своевременному выявлению неисправности и ремонту секции АВО, которая и подверглась деформации.

Преимущества заказа ремонта секций АВО от АО «Теплохим»

АО «Теплохим» обладает всем необходимым оборудованием для осуществления ремонта секций АВО. Работы осуществляют высококвалифицированные специалисты с большим опытом, что гарантирует качество услуг, а также исправную работу оборудования после восстановления на протяжении длительного периода времени.

Мы работаем с теплообменным оборудованием любого типа и конструкции вне зависимости от сложности ремонта. При необходимости замены компания готова предоставить необходимые комплектующие для конкретного вида аппарата. После проведения работ специалисты могут провести все необходимые тесты, чтобы удостовериться в полной исправности машины.

Лояльная ценовая политика на запчасти обеспечивается засчёт отсутствия посредников — собственное производство позволяет осуществлять поставки деталей без дополнительных наценок. Постоянные клиенты могут рассчитывать на особые, более выгодные условия сотрудничества.

Как заказать ремонт секций АВО и другие услуги?

Потребовался ремонт секции АВО? АО «Теплохим» предлагает свои услуги на территории всего Центрально-Чернозёмного региона. Для того, чтобы заказать услуги, свяжитесь с нашим специалистом — все контактные данные указаны в соответствующем разделе на сайте.

Сотрудник проконсультирует по любым вопросам, связанным с предоставлением услуг компании, а также заказом оборудования и его запасных частей. Стоимость складывается исходя из сложности и объёма проведения работ — более подробно уточнить условия можно в ходе предварительной оценки заказа специалистом.

Источник

Конструкции аппаратов воздушного охлаждения

Описание и назначение АВО

АВО (воздушные холодильники) применяют для осуществления необходимых тепловых процессов, таких как:

- Охлаждение газов и жидкостей;

- Конденсация газа;

- Конденсация пара-жидкостных сред.

По принципу действия АВО относят к поверхностным аппаратам, а по способу передачи теплоты к рекуперативным.

Использование аппаратов воздушного охлаждения в технологических процессах нефтеперерабатывающих заводов широко распространено.

АВО можно отнести к аппаратам поверхностного типа, где в качестве хладагента используют атмосферный воздух. Данные аппараты рассчитаны на работу в широком диапазоне рабочих давлений. Давление аппарата определяет охлаждаемая среда и ее температура.

Типы аппаратов

По конструкции различают следующие типы аппаратов:

- горизонтальные АВГ,

- зигзагообразные АВЗ,

- малопоточные АВМ,

- для вязких продуктов АВГ-В,

- для высоковязких продуктов АВГ-ВВ

Особенности конструкций АВО

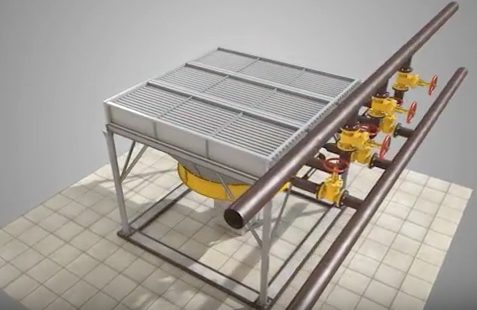

АВО состоит из следующих основных частей:

- Секций теплообменных оребренных труб

- Системы подачи воздуха

- Опорных металлоконструкций

Секции АВО представляют собой пучок из оребренных труб, собранных в трубной решетке и закреплённые методом развальцовки с- или без- обварки. Трубная решетка соединяется с коллектором, к которому в свою очередь подводят трубопроводы, падающие или отводящие охлаждаемую среду.

Секции АВО состоят из труб с оребрением, которое выполняется методом накатки или навивки. На российских НПЗ чаще используют накатные ребра, получаемые выдавливанием ребер из алюминиевой трубы надетой на стальную. Такие трубы имеют увеличенный коэффициент теплопередачи по сравнению с гладкими, что позволяет компенсировать низкую теплоотдачу воздуха.

Система подачи воздуха включает в себя:

- рабочее колесо вентилятора

- электродвигатель с фундамертом

- диффузор электровентилятора

- предохранительную сетку

Секции аппарата устанавливают на опорные металлоконструкции, система подачи воздуха крепится снизу.

По требованию заказчика для ремонта аппарата могут быть допоставлены отдельные части:

- теплообменная секция

- трубный пучок (секции без крышек, прокладок)

- крышка секции

- колесо вентилятора

- лопасть вентилятора

- жалюзи

- увлажнитель воздуха

- комплект форсунок для увлажнения воздуха

- подогреватель воздуха

Дополнительно аппарат может быть оснащен:

- пневмоприводом жалюзи

- позиционером к пневмоприводу жалюзи

- увлажнителем

- подогревателем воздуха

Принцип действия

Воздух нагнетается лопастями рабочего колеса вентилятора в межтрубное пространство. Лопасти рабочего колеса вентилятора находятся в цилиндрическом коллекторе, который предназначен для направления потока воздуха.

Коллектор соединяется с теплообменной секцией с помощью диффузора. Диффузор представляет собой перевернутую четырехугольную пирамиду и способствует выравниванию скоростей потока воздуха перед входом в секцию.

Диффузор коллектора вентилятора крепится к раме. К этой же раме крепятся теплообменные секции. Вентилятор с двигателем находится на специальной раме.

Воздух, проходя сквозь секцию, нагревается, а продукт в трубах охлаждается или конденсируется.

Для изменения расхода воздуха на секции АВО на вентиляторе устанавливается регулятор скорости вращения лопастей или частотный преобразователь.

Дополнительно регулировать объем подаваемого воздуха можно при помощи изменения угла поворота лопастей вентилятора или установкой специальных устройств – жалюзей. Расположены они сразу после теплообменных секций и регулируется либо вручную либо при помощи электромеханического привода.

Конструкции АВО и количество секций теплообмена могут быть различными но принцип действия всегда остается одним и тем же.

Видео работы аппарата воздушного охлаждения на НПЗ

Источник

Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования воздушного охлаждения газа

Системы охлаждения транспортируемого газа на компрессорных станциях. Принцип работы АВО газа. Выбор способа прокладки проводов и кабелей. Монтаж осветительной сети насосной станции, оборудования и прокладка кабеля. Анализ опасности электроустановок.

| Рубрика | Физика и энергетика |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 07.06.2014 |

1.1 Системы охлаждения транспортируемого газа на компрессорных станциях

1.2 Принцип работы АВО газа

1.3 Система охлаждения газа

2 Технологическая часть

2.1 Выбор способа прокладки проводов и кабелей

2.2 Монтаж осветительной сети насосной станции

2.3 Технология монтажа оборудования и прокладка кабеля

3.1 Описание объекта с точки зрения охраны труда

3.2 Разработка требований безопасности труда для обслуживающего персонала

3.3 Анализ опасности электроустановок (ГОСТ 12.1.019-79.ССБТ)

3.4 Меры по устранению вредного воздействия электромагнитного поля

3.5 Мероприятия по предотвращению электрошока

3.6 Обеспечение пожаробезопасности

Список литературы и других информационных источников

В настоящее время ни одна компания не имеет четко проработанных характеристик аппаратов воздушного охлаждения газа (АВО газа), которые позволяли бы сравнивать эффективность затрат энергии в них с затратами энергии в компрессорных цехах. Такое сравнение позволит назначать режимы для совместно работающих АВО и компрессорных цехов таким образом, что суммарные затраты на транспортировку газа в них будут минимально возможными благодаря перераспределению затрат между ними экстремально экономным образом.

Обычно используемые в практике характеристики позволяют рассчитать параметры рабочих режимов оборудования, для которого они построены, в зависимости от воздействия природных факторов (температуры, давления, влажности атмосферы и др.). Предлагаемые методики расчета характеристик АВО газа не могут считаться характеристиками в общепринятом смысле, т.к. не существуют самостоятельно независимо от другого оборудования и являются средствами сопряжения АВО газа с другим оборудованием газопроводов. Тем не менее, они достаточно удобны для изучения “веса” АВО газа относительно остального оборудования газопроводов и разработки концепции экстремально экономного регулирования.

Разработан адаптивный способ расчета текущих характеристик АВО газа с использованием специально разработанного для этой цели математического аппарата и создано на его основе программное обеспечение. Этот способ является безальтернативным, так как не требует установки на АВО газа никакого дополнительного оборудования.

Предполагается использовать регулятор, входящий в состав локальной интеллектуальной станции (ЛИС) построенной с применением программно-технических средств micro-PC фирмы Octagon Systems.

Обработка информации в ЛИС осуществляется в соответствии с алгоритмами управления АВО газа при этом обеспечивается выполнение функции управления:

-автоматическое управление исполнительными механизмами (вентиляторами) АВО газа по заданным алгоритмам;

-защиту технологических блоков АВО газа от развития аварийных ситуаций;

-дистанционное управление ИМ по командам оператора;

-запрет выполнения команд оператора при работе АВО газа в автоматическом режиме, если они не предусмотрены алгоритмами управления;

-выполнение аварийного останова (АО) АВО газа;

Вначале регулятор автоматически построит соответствующие приведенные характеристики, на основе обычной информации, которую он будет получать от АВО газа в течение некоторого времени. Предусмотрены два режима автоматической адаптации: пассивный и активный. Пассивный режим будет более продолжительным, например, в течение 3 суток (в действительности, продолжительность периода построения характеристик будет тем меньше, чем более активно персонал будет вручную изменять количество включенных вентиляторов). Режим активной адаптации регулятора предусматривает автоматическое переключение вентиляторов (и изменение подачи воды в систему орошения, если таковая существует) АВО газа по заданному алгоритму при соблюдении заданного уровня температуры газа на выходе из АВО. Продолжительность такой адаптации не превысит 7-8 часов.

После построения характеристик он перейдет в режим регулирования. В процессе регулирования построенные характеристики будут постоянно корректироваться в соответствии с происходящими изменениями.

Предлагаемый регулятор имеет функцию прогнозирования. Она обеспечивается математическим аппаратом, использующим ряд Маклорена для расчета ожидаемых значений контролируемых величин.

Опыт эксплуатации АВО на КС показывает, что снижение температуры газа в этих аппаратах можно осуществить примерно на значение порядка 15-25 °С. Одновременно опыт эксплуатации указывает на необходимость и экономическую целесообразность наиболее полного использования установок охлаждения газа на КС в годовом цикле эксплуатации, за исключением тех месяцев года с весьма низкими температурами наружного воздуха, когда включение всех аппаратов на предыдущей КС приводит к охлаждению транспортируемого газа до температуры, которая может привести к выпадению гидратов. Обычно это относится к зимнему времени года.

Очевидно также, что оптимизация режимов работы АВО должна соответствовать условию минимальных суммарных энергозатрат на охлаждение и компремирование газа на рассматриваемом участке работы газопровода.

1.1 Системы охлаждения транспортируемого газа на компрессорных станциях

Компремирование (сжатие) газа на компрессорной станции (КС) приводит к повышению его температуры на выходе станции. Численное значение этой температуры определяется ее начальным значением на входе КС и степенью сжатия газа.

Излишне высокая температура газа на выходе станции, с одной стороны, может привести к разрушению изоляционного покрытия трубопровода, а с другой стороны — к снижению подачи технологического газа и увеличению энергозатрат на его компремирование (из-за увеличения его объемного расхода).

Наибольшее распространение на КС получили схемы с использованием аппаратов воздушного охлаждения АВО. Следует отметить, что глубина охлаждения технологического газа здесь ограничена температурой наружного воздуха, что особенно сказывается в летний период эксплуатации. Естественно, что температура газа после охлаждения в АВО не может быть ниже температуры наружного воздуха.

Взаимное расположение теплообменных секций и вентиляторов для прокачки воздуха практически и определяет конструктивное оформление АВО. Теплообменные секции АВО могут располагаться горизонтально, вертикально, наклонно, зигзагообразно, что и определяет компоновку аппарата.

1.2 Принцип работы АВО газа

АВО работает следующим образом: на опорных металлоконструкциях закреплены трубчатые теплообменные секции (рис. 1.1). По трубам теплообменной секции 1 пропускают транспортируемый газ, а через межтрубное пространство теплообменной секции с помощью вентиляторов 2, приводимых во вращение от электромоторов 6, прокачивают наружный воздух. За счет теплообмена между нагретым при компремировании газом, движущимся в трубах, и наружным воздухом, движущимся по межтрубному пространству, и происходит охлаждение технологического газа на КС.

Рис 1.1 — Аппарат воздушного охлаждения газа с верхним расположением вентилятора: 1 — теплообменная поверхность; 2 — вентилятор; 3 — патрубок; 4 — диффузор; 5 — клиноременная передача; 6 — электродвигатель

При проектировании компрессорной станции количество аппаратов воздушного охлаждения выбирается в соответствии с отраслевыми нормами ОНТП51-1-85. На основании этих норм температура технологического газа на выходе из АВО должна быть не выше 15-20°С средней температуры наружного воздуха.

Уменьшение температуры технологического газа, поступающего в газопровод после его охлаждения в АВО, приводит к уменьшению средней температуры газа на линейном участке трубопровода и, как следствие, к снижению температуры и увеличению давления газа на входе в последующую КС. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению степени сжатия на последующей станции (при сохранении давления на выходе из нее) и энергозатрат на компремирование газа по станции.

Следует также отметить, что аппараты воздушного охлаждения газа являются экологически чистыми устройствами для охлаждения газа, не требуют расхода воды, относительно просты в эксплуатации. В эксплуатации применяются следующие типы АВО газа: 2АВГ-75, АВЗД, фирм «Нуово Пиньоне» и «Крезо Луар».

В настоящее время установки охлаждения транспортируемого газа являются одним из основных видов технологического оборудования КС.

1.3 Система охлаждения газа

Охлаждение газа является неотъемлемой частью технологического процесса при его транспортировке по магистральным газопроводам (МГ). В процессе компримирования газ нагревается, вызывая температурный перепад на участке газопровода между компрессорными станциями (КС). Для избежания возникновения продольных температурных напряжений и деформаций трубопровода газ охлаждают в специальных установках воздушного охлаждения.

Установки охлаждения газа (УОГ) состоят из определенного количества аппаратов воздушного охлаждения (АВО), которые являются исполнительными элементами в системе поддержания заданной температуры газа на выходе КС. Задача поддержания рекомендуемой температуры газа решается включением необходимого количества вентиляторов. Наибольшее применение нашли АВО с нагнетательной тягой, в которых вентиляторы находятся под теплопередающей поверхностью теплообменника. Приводом вентиляторов являются многополюсные асинхронные двигатели (АД), которые имеют низкий коэффициент мощности даже в номинальном режиме. Вследствие большой инерции пуск многополюсного АД с вентилятором на валу является затяжным, при этом кратность пускового тока составляет 4,5 — 5. В этих условиях запуск нескольких вентиляторов в течение небольшого интервала времени превращается в серьезную техническую проблему.

Работа энергосистем Западной Сибири, где расположена основная часть месторождений природного газа, сопровождается частыми нарушениями в подаче электроэнергии, что вынуждает для обеспечения категорийности один ввод КС запитывать от электростанций собственных нужд (ЭСН). Любой отказ в питающих сетях приводит к нарушению режима транспорта газа в целом регионе. Нередкими являются аварийные отключения и в распределительных сетях 6 (10) кВ. В этих условиях восстановление режима охлаждение газа — достаточно часто повторяющаяся ситуация.

Электротехнический комплекс (ЭТК) УОГ должен обеспечить техническую возможность восстанавливать режим охлаждения газа без перегрузки источников питания в течение требуемого времени после перерывов электроснабжения. Существующие схемы ЭТК необходимыми характеристиками не обладают. Особенно остро проблема восстановления режима охлаждения газа стоит для УОГ станций охлаждения газа (СОГ), электроснабжение которых осуществляется по 1-й категории. Здесь нарушение технологического регламента охлаждения сопровождается остановом магистрального транспорта газа и при определенных условиях может привести к аварийным ситуациям со значительным материальным ущербом.

Охлаждение газа является энергоемким процессом. Мощность, потребляемая электродвигателями АВО одного компрессорного цеха, составляет сотни киловатт, что оказывает существенное влияние на структуру электропотребления КС МГ, особенно с приводом нагнетателей от газотурбинных двигателей. На таких предприятиях на охлаждение газа расходуется до 70 % электроэнергии, затрачиваемой на его транспортировку.

Учитывая то обстоятельство, что в настоящее время на газопроводах страны эксплуатируется свыше шести тысяч АВО различных типов, повышение эффективности ЭТК УОГ является актуальной задачей, решение кото’ vfr рой способствует экономии топливно-энергетических ресурсов и снижению > себестоимости транспорта газа. / Целью диссертационной работы является создание эффективных ЭТК, обеспечивающих восстановление технологического режима охлаждения газа в течение требуемого времени после перерывов в электроснабжении и служащих основой для автоматизации процесса охлаждения газа.

Реализация поставленной цели достигается решением следующих задач:

1. Разработка математической модели ЭТК УОГ, включающего в себя группу многополюсных АД для привода вентиляторов АВО и элементы системы электроснабжения (СЭС).

2. Проведение с помощью разработанной математической модели исследований динамических режимов в ЭТК УОГ, обусловленных пусками АД с вентиляторной нагрузкой.

3. Исследование возможности снижения тока, потребляемого от источника электроснабжения при пуске многополюсного АДс вентиляторной нагрузкой, без увеличения длительности пускового режима.

4. Разработка схемы и расчет параметров устройства, применение которого в СЭС УОГ обеспечивает восстановление технологического режима охлаждения газа в течение заданного времени.

5. Проведение экспериментальных исследований динамических режимов в типовых и модернизированных ЭТК УОГ для определения закономерностей изменения в пусковом режиме параметров схемы замещения АД с вентиляторной нагрузкой и проверки эффективности предложенных технических решений.

Поставленные задачи решались путем проведения теоретических и экспериментальных исследований. В работе использованы основные положения теоретических основ электротехники и электрических машин, методы современного компьютерного моделирования (MATLAB 6.5 с пакетом расширения Simulink 4.0), математических вычислений и обработки результатов (Mathcad 2001). Для проведения экспериментальных исследований использовались современные приборы для визуального контроля и записи электрических величин.

Достоверность полученных в работе результатов обеспечивается корректным применением положений теоретических основ электротехники, электрических машин и электропривода, апробированных методов компьютерного моделирования электротехнических комплексов и современных средств визуального контроля и записи электрических величин.

2. Технологическая часть

2.1 Выбор способа прокладки проводов и кабелей

При протекании тока по кабелю существуют потери энергии. Эти потери выражаются в виде нагрева самих проводов и вызваны сопротивлением электронов протеканию тока в проводах. Чем меньше внутреннее сопротивление кабеля, чем больше мощности по нему можно передать. Наименьшим сопротивлением обладает сверхпроводник, но на сегодняшний день по техническим условиям он не подходит. Следующим среди металлов с маленьким сопротивлением идет серебро, но оно дорогое, поэтому наиболее приемлемыми являются медь и алюминий.

Алюминий — легкий металл, дешевле меди, но ломкий и с более высоким внутренним сопротивлением. В советском союзе большинство внутридомовых сетей были протянуты алюминием, логика проектантов была понятна — дешево и раз все штукатурили и прятали в стены, то никаких проблем с дальнейшей эксплуатацией не было, о заземлении бытовых приборов вообще не задумывались.

С развитием электроники в дальнем зарубежье и до нас стали доходить приборы и аппараты, нуждающиеся в большой электрической мощности. При этом стали меняться нормы и правила прокладки сетей электроснабжения. Теперь мало кто выполняет электроснабжение дома алюминиевыми проводами. Все стремятся проложить толстый медный кабель, заштробить все в стены или упаковать всю электрику в стальные трубы. Вариантов много.

Суть выбора проводов в том, чтобы не переплатить и не потерять в благах, которые сулит удобство электроснабжения дома. Провода и кабели покрыты слоями изоляции. В проводах вокруг жилы металла идет пластиковое покрытие, а в кабелях вокруг нескольких сплетенных проводов идет слой защитной оболочки.

Ток, протекая по проводу, нагревает его. Температура плавления алюминия и меди большая. Например, медная проволока диаметром 1,16 мм плавится, если по ней пропустить ток 100 ампер, а вот провод диаметром 1,13 мм — только 15 ампер. Это объясняется тем, что пластиковая изоляция провода плавится при нагреве провода свыше 65°C. Следовательно, выбор сечения проводов и кабеля необходимо производить, исходя из температуры нагрева провода длительным током.

При выборе провода проще перейти от диаметра провода к величине квадратного сечения провода. Провод в своем сечении не обязательно является кругом, так же он может быть и квадратом и прямоугольником и даже треугольником. При треугольном сечении провода тяжело определить диаметр, поэтому принято считать провода как площадь поперечного сечения.

Площадь круглой жилы:

Площадь треугольной жилы при трех проводах в кабеле:

Площадь треугольной жилы при четырех проводах в кабеле:

Площадь квадратной жилы:

Площадь прямоугольной жилы:

r — радиус круглой жилы;

d — диаметр круглой жилы;

а — длина сечения жилы;

b — ширина сечения жилы;

Провода, проложенные вместе, греются и подогревают друг друга, поэтому для выбора провода или кабеля по таблице «Допустимые длительные токи для проводов и кабелей» выбираем тип провода или кабеля, находим соответствующую мощность (первая цифра) и ток (вторая цифра), находим сечение жилы провода или кабеля.

Ток не зависит от напряжения, а только от мощности потребителя. Поэтому, не имеет значения напряжение, которым питается потребитель. Только ток.

Не нужно учитывать провод, по которому при нормальном режиме работы оборудования ток не течет — провод заземления. Если в таблице значится ток при прокладке трех ПВ-1, то третий провод не провод заземления, а еще одна фаза или нуль. В таблицах приведены предельно допустимые мощность и токи. Мощность рассчитана для приборов работающих от 220 В (фаза и ноль). Нельзя превышать эти значения. Желательно оставлять небольшой запас по мощности — на всякий случай. Каждое соединение в щитке, в коробке является потребителем энергии, правда очень маленьким, но под него необходимо оставить запас.

В продаже встречаются кабели с маркировкой ГОСТ и ТУ. Обычно ГОСТ — нормальные сечения, т.е сечение соответствует площади, а вот ТУ — заниженного сечения, к примеру кабель ВВГ 3*6 ТУ имеет сечение жилы соответствующей кабелю ВВГ 3*4. Именно поэтому покупать провода лучше со штангенциркулем в руках.

2.2 Монтаж осветительной сети насосной станции

Для пуска, регулирования и остановки приводных электродвигателей насосов, а также для управления электрифицированными вспомогательными механизмами насосные станции имеют электрическое хозяйство, основными элементами которого являются силовые трансформаторы, масляные выключатели, разъединители, изоляторы, токоведущие части, силовые кабели, измерительные трансформаторы и предохранители.

Силовые трансформаторы. Трансформатор представляет собой электромагнитный аппарат, в котором переменный ток одного напряжения преобразуется в переменный ток другого напряжения. Трансформаторы, питающие энергией электродвигатели силовых установок, называются силовыми в отличие от трансформаторов тока и напряжения, применяемых для снижения измеряемых электрических величин до пределов измерения приборов и питания вспомогательных цепей пониженного напряжения.

Конструктивной и механической основой силового трансформатора является его магнитная система, называемая сердечником. Магнитная система вместе со всеми конструкциями и деталями, скрепляющими ее отдельные части, представляет собой остов трансформатора.

На остове устанавливают обмотки и крепят проводники (отводы), соединяющие обмотки с вводами — проходными фарфоровыми изоляторами или другими устройствами для присоединения внешней сети к обмоткам.

С целью повышения уровня изоляции и улучшения охлаждения силовых трансформаторов сердечники помещают в бак с трансформаторным маслом. Для заполнения бака маслом до самой крышки при всех возможных в процессе эксплуатации колебаниях температуры и объема масла над крышкой устанавливают расширитель — стальной бачок, сообщающийся с основным баком трубопроводом. Объем расширителя обычно составляет 8—10% объема масла, находящегося в баке. На крышке бака устанавливают вводы и выводы для присоединения обмоток трансформатора к внешней сети, а также различные устройства для контроля за состоянием масла и для защиты трансформатора от аварийных и атмосферных электрических разрядов

Во время работы трансформатора в его сердечнике наблюдаются электрические и магнитные потери энергии, выделяющиеся в виде тепла. При длительной нагрузке все выделяющееся тепло должно полностью отводиться в окружающую среду. Гладкие стенки масляного бака имеют относительно малую площадь обдуваемой воздухом поверхности, достаточную для отвода тепла от трансформаторов мощностью лишь до 25—40 кВ>А. Ребра, трубы, навесные охладители, значительно увеличивающие площадь обдуваемой поверхности, обеспечивают отвод тепла от трансформаторов мощностью до 10—16 тыс.кВ-А. При еще большей мощности трансформаторов для отвода выделяющегося тепла обычно усиливают охлаждение, применяя искусственное форсирование движения воздуха у внешних поверхностей охладителей с помощью вентиляторов или движения масла у внутренних поверхностей с помощью специальных насосов.

Для перемещения трансформаторов при периодическом осмотре и ремонте на монтажную площадку здания насосной станции или в специально оборудованное помещение крупные силовые трансформаторы имеют колесные каретки и устанавливаются на рельсы. Рельсовые пути укладывают как в продольном, так и в поперечном направлении, а колесные каретки выполняют поворотными.

Для ревизии обмоток остов трансформатора с обмотками, отводами и Всеми конструктивными элементами вынимают из бака; поэтому остов получил название выемной части. Вынимается эта часть трансформаторов мощностью до 10 тыс.кВ-А через верх бака, что должно быть учтено при определении высоты верхнего строения здания станции. Баки трансформаторов большей мощности выполняются заводами с разъемом по высоте, что позволяет производить ревизию без подъема выемной части.

В зависимости от типа трансформатора, числа фаз и способа охлаждения силовые трансформаторы имеют различную маркировку: ТМ, ТД, ТДЦ и др. Первая буква обозначения указывает число фаз трансформатора (Т — трехфазный), вторая — способ охлаждения (М — естественное масляное; Д — масляное с дутьем — обдув охладителей вентиляторами; ДЦ — принудительная циркуляция масла через охладитель с обдувкой охладителей вентиляторами). Все трансформаторы выполняются грозоупорными.

Номинальные мощности силовых трансформаторов определяются соответствующими стандартами. При выборе числа трансформаторов учитывают класс надежности действия насосной станции и степень ответственности нагрузок, разделяемых на категории в соответствии с Правилами устройства электроустановок. Если на станции установлено’ несколько трансформаторов, то при выходе из работы одного из них допускается перегрузка оставшихся в работе трансформаторов. Величина допустимой аварийной перегрузки зависит от длительности перегрузки, конструкции трансформатора, способа его охлаждения и ряда других факторов. Обычно она не превышает 20—40% номинальной мощности трансформатора.

Если осветительная сеть питается от силового трансформатора (что может допускаться лишь в небольших насосных станциях), то к мощности S необходимо прибавить суммарную мощность осветительной нагрузки.

Силовые трансформаторы устанавливают в отдельных помещениях, пристроенных к зданию насосной станции, или на открытых площадках, располагаемых в непосредственной близости от него. Размеры помещений и площадок определяются размерами трансформаторов и проходов, необходимых для осмотра, монтажа и демонтажа трансформаторов. На 12.1,6 даны ориентировочные размеры и вес трехфазных силовых трансформаторов мощностью до 6 тыс. кВ-А.

Масляные выключатели. В качестве основных агрегатов, включающих и отключающих трехфазные электродвигатели переменного тока мощностью до 75 кВт и напряжением до 500 В в нормальном режиме их работы, используют магнитные пускатели серий ПА и ПМЕ. При более высоких напряжениях разрыв цепи под током вызывает интенсивную электродугу, обжигающую контакты пускателя и опасную для обслуживающего персонала, поэтому для включения и выключения электрических цепей в сетях высокого напряжения применяют масляные выключатели.

При напряжении 3—10 кВ и силе тока до 400 А применяют масляные выключатели многообъемиого типа, характерной особенностью которых является наличие металлического бака довольно больших размеров, заполненного маслом, выполняющим роль дугогасящей и изолирующей среды. При напряжении 10—35 кВ и силе тока от 600 до 1500 А применяют масляные выключатели с дугогаеящей камерой, малым объемом масла и раздельным включением фаз

Привод подвижных контактов масляных выключателей обоих типов может быть ручным, механическим (пружинным, пневматическим или пневмогидравлическим) н электромагнитным. Выключатели выпускают подвесными и крепят либо непосредственно к ограждающей стене ЗДания, либо к рамным конструкциям, либо монтируют иа тележках.

Разъединители. Для отключения от сети высокого напряжения различных аппаратов, приборов или отдельных участков цепи применяют разъединители (в частности, до и после каждого масляного выключателя обязательно должны быть установлены разъединители., чтобы можно было отключать масляный выключатель от сети на время осмотра и ремонта).

Правила технической эксплуатации допускают пользование разъединителями только при снятой нагрузке, т. е. после отключения силового трансформатора или электродвигателя масляным выключателем.

Промышленностью выпускаются разъединители различных типов для внутренней и наружной установки. Разъединители внутренней установки для номинальных токов до 1000 А обычно бывают трехфазными. Более мощные разъединители изготовляются в полюсном исполнении; отдельные полюса соединяют в трехполюсный разъединитель непосредственно на месте установки с помощью опорных конструкций и муфт.

Привод разъединителей, применяемых в электрических схемах насосных станций, как правило, ручной.

Изоляторы. В установках высокого напряжения изоляторы служат для электрической изоляции и поддержания токоведущих частей различных устройств и аппаратов.

Токоведущие части (шины). Необходимой принадлежностью каждой электрической цепи являются сборные шины, к которым энергия подводится от понизительного силового трансформатора или фидера распределительной сети и от которых она распределяется между приемниками и контрольно-измерительными приборами.

Сборные шины изготовляют из меди, алюминия или стали. Для лучшего охлаждения шины изготовляют прямоугольного сечения в виде полос, укрепленных шинодержателями на ребро или плашмя на опорных изоляторах.

Силовые кабели. Для соединения различных элементов электрического хозяйства насосной станции применяют силовые кабели.

Измерительные трансформаторы. Измерительные трансформаторы (тока и напряжения) служат для преобразования энергии, регистрируемой измерительными приборами (вольтметрами, амперметрами и др.) и питающей реле и вспомогательные цепи.

Трансформатор напряжения устанавливают при напряжении в сети 380 В и выше. Работа измерительных трансформаторов основана на том же принципе, что и работа силовых трансформаторов. В цепях высокого напряжения подключение вольтметра, счетчиков, реле и т. д. возможно только через трансформатор напряжения. С высоковольтной стороны обмотка такого трансформатора рассчитывается на напряжение сети, с низковольтной стороны обмотка имеет напряжение 110 и 220 В.

Амперметры и последовательные обмотки ваттметров и счетчиков энергии подключают к силовой сети высокого напряжения через трансформаторы тока, уменьшающие силу тока в обмотках указанных приборов.

Предохранители. Для защиты электрической цепи от токов чрезмерной силы в цепь включают предохранители, которые при превышении допустимой максимальной величины тока прерывают цепь. Плавкие вставки этих предохранителей подбирают так, чтобы они беспрепятственно пропускали ток нормальной силы, а при перегрузках расплавлялись и разрывали цепь раньше, чем ток перегрузки сможет повредить приборы или электродвигатель.

2.3 Технология монтажа оборудования и прокладка кабеля

кабель газ компрессорный насосный

Кабельные линии прокладывают так, чтобы при их эксплуатации исключалась возможность возникновения опасных механических напряжений и повреждений.

Кабели укладывают с запасом по длине 1—2 % для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций как самих кабелей, так и конструкций, по которым они проложены. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас создают волнообразной укладкой кабеля («змейкой»), а по кабельным конструкциям (кронштейнам) — образованием стрелы провеса. Создавать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.

Усилия тяжения при прокладке кабелей зависят от способа прокладки, сечения жил, температуры и трассы.

Кабели, прокладываемые горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и фермам, жестко закрепляют в конечных точках, непосредственно у концевых муфт и заделок, на поворотах трассы, с обеих сторон изгибов и у соединительных муфт. Кабели на вертикальных участках закрепляют на каждой кабельной конструкции. В местах жесткого крепления небронированных кабелей со свинцовой или алюминиевой оболочкой на конструкциях применяют прокладки из листовой резины, листового поливинилхлорида или другого эластичного материала. Небронированные кабели с пластмассовой оболочкой или пластмассовым шлангом, а также бронированные кабели крепят к конструкциям скобами, хомутами, накладками без прокладок.

Внутри помещений и снаружи в местах, доступных для неквалифицированного персонала, где возможно передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, бронированные и небронированные кабели защищают от механических повреждений до безопасной высоты (не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле).

Защиту обеспечивают кожухами из листового металла толщиной 2,5 мм или отрезками стальных труб. Приступая к сооружению кабельных линий, монтажники изучают рабочую документацию: план трассы; продольный профиль; рабочие чертежи конструкций; строительные чертежи кабельных сооружений; перечни мероприятий по герметизации вводов; чертежи перехода кабельной линии напряжением 35 кВ в воздушную; кабельный журнал; спецификации на материалы и изделия; сметы и

3.1 Описание объекта с точки зрения охраны труда

Предлагаемые нововведения внедряются в САУ АВО газа, которые расположены на газоперекачивающей станции (ГПС).

Вредными и опасными физическими производственными факторами, характерными для данного объекта являются:

— повышенная загазованность воздуха, высокий уровень шума и вибраций, взрывоопасность среды, интенсивное электромагнитное поле промышленной частоты, электрошок.

Рабочие и служащие для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов обеспечены спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями.

3.2 Разработка требований безопасности труда для обслуживающего персонала

Эксплуатация электрооборудования должна производится в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий».

Персонал, занятый обслуживанием электрооборудования системы управления АВО газа, а также её наладкой и ремонтом, обязан:

— иметь допуск к обслуживанию электроустановок до 1000 В;

— знать действующие правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий;

— руководствоваться указаниями мер безопасности настоящего руководства;

— знать принцип работы электрооборудования и работу его системы автоматического управления.

Запрещается работать под напряжением без специального инструмента и спецодежды. При необходимости, работая под напряжением, следует пользоваться инструментом с диэлектрическими рукоятками, резиновыми ковриками и спецобувью, соблюдая максимальную осторожность.

При ремонте и перерывах в работе вводный выключатель должен быть обязательно отключен и заперт в отключенном состоянии замком.

Необходимо помнить, что при отключенном вводном выключателе его верхние зажимы и вводные клеммы находятся под напряжением питающей сети.

Запрещается работа при неисправности электрической цепи дистанционного отключения вводного выключателя от кнопки «Аварийный стоп».

Для предупреждения о наличии напряжения в станции управления установлено светосигнальное устройство.

Запрещается нарушать противопожарный режим, производственную и трудовую дисциплину: курение, проведение ремонтных работ с нарушениями требований пожарной безопасности и т. д.

Во избежание нарушений противопожарного режима весь персонал, обслуживающий объект, при зачислении на работу, а также при переводе на работу по другой, новой, профессии должен пройти инструктаж по мерам пожарной безопасности и в последующем на взрыво-пожароопасных объектах подготовку по пожарно-техническому минимуму.

3.3 Анализ опасности электроустановок (ГОСТ 12.1.019-79.ССБТ)

Все случаи поражения человека током в результате эл. удара, т.е. прохождение тока через человека, являются следствием его прикосновения не менее чем к двум точкам эл. цепи, между которыми существует некоторое напряжение. Опасность такого напряжения оценивается током, проходящим через тело человека IП; или напряжением прикосновения UПР.

Зависит от ряда факторов:

-схемы включения человека в эл. сеть;

-напряжение эл. сети;

-схема самой сети;

-режима ее нейтрали;

-степени изоляции токоведущих частей от земли;

-емкости токоведущих частей относительно земли.

Схемы включения человека в цепь тока могут быть различными. Однако наиболее характерны две схемы включения человека между двумя фазами эл. сети и между одной фазой и землей.

Двухфазное прикосновение, как правило, более опасно, поскольку к телу человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение — линейное, а ток, проходящий через человека, оказываясь независимым от схемы сети, режима ее нейтрали и др. факторов, имеет наибольшее значение

где Rh — сопротивление тела человека.

Случаи двухфазного прикосновения происходят очень редко. Они являются, как правило результатом работы под напряжением в установках до 1000 В — на щитах, сборках, ВЛ эл. передач, применение несправных средств индивидуальной защиты и т.п.

Однофазное прикосновение менее опасно, чем двух фазное, поскольку ток, проходящий через человека, ограничивается влиянием многих факторов. Однако однофазное прикосновение возникает во много раз чаще. Поэтому нужно уделять очень большое внимание мерам предосторожности при работе с эл. установками.

Прикосновения к заземленному проводу нередко считают безопасным, полагая, что напряжение этого провода относительно земли незначительно. В действительности это не всегда так. При прикосновении к заземленному проводу человек оказывается под воздействием напряжения UПР, равного потере U в заземленном проводе на участке от места его заземления и до места касания

где IПГ — ток касания;

rab — сопротивление провода на участке «ab».

В нормативных условиях UПР не велико, наибольшее его значение соответствует прикосновению человека к сети и составляет не более 5% от напряжения сети U (поскольку сечения проводов выбираются из условия потери напряжения не более 10%).

Стекание тока в землю происходит только через проводник, находящийся с ней в непосредственном контакте. Причинами стекания тока в землю является замыкание токоведущих частей на заземленный корпус эл. оборудования, падение провода на землю, использование земли в качестве провода и т.п. Во всех случаях происходит резкое снижение потенциала заземлившейся токоведущей части до значения, равного произведению тока, стекающего в землю IЗ, на сопротивление, которое этот ток встречает на своем пути, т.е. сопротивление заземлителя растекания тока к.з.

Это явление, весьма благоприятное по условиям безопасности, используют как меру защиты от поражения током, при случайном появлении напряжения на металлических токоведущих частях, которые с этой целью заземляют.

3.4 Меры по устранению вредного воздействия электромагнитного поля

Источником электромагнитных полей являются установки для индуктивной термообработки металлов, высоковольтные ЛЭП, ОРУ, конденсаторы, трансформаторы. Нормы уровней электрических полей приведены в ГОСТ 12.1.002-84.ССБТ.

Таблица 3 .1 — Допустимая длительность пребывания в электромагнитном поле

Напряженность поля, кВ/м

Допустимая продолжительность пребывания человека в течении суток в электрическом поле, мин

Источник