- Ремонт паяльной станции SOLDERING STATION CT-932

- Все про паяльную станцию Lukey (Люкей) 702

- На что способна станция

- Плюсы станции

- Минусы

- Конструктивные недостатки Lukey 702

- Доработка станции

- Крепление паяльной станции

- Технические характеристики станции

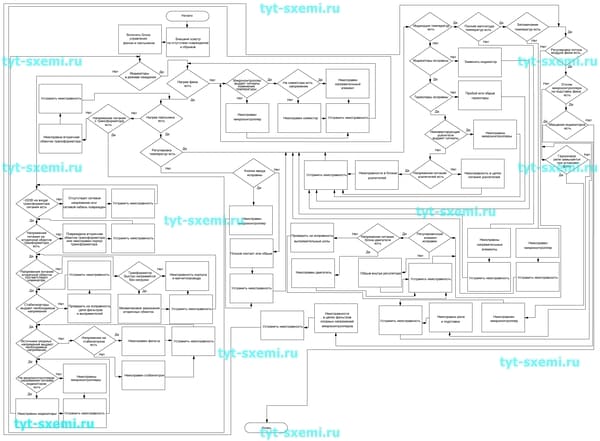

- Алгоритм работы паяльника

- Алгоритм работы фена

- Методики ремонта и настройки станции

- Профилактика работы станции

- Основные неисправности паяльной станции

- Полный алгоритм ремонта

- Используемые радиодетали

- Станции аналоги

- Можно ли собрать станцию самостоятельно

- Видео про Lukey 702 и жала

Ремонт паяльной станции SOLDERING STATION CT-932

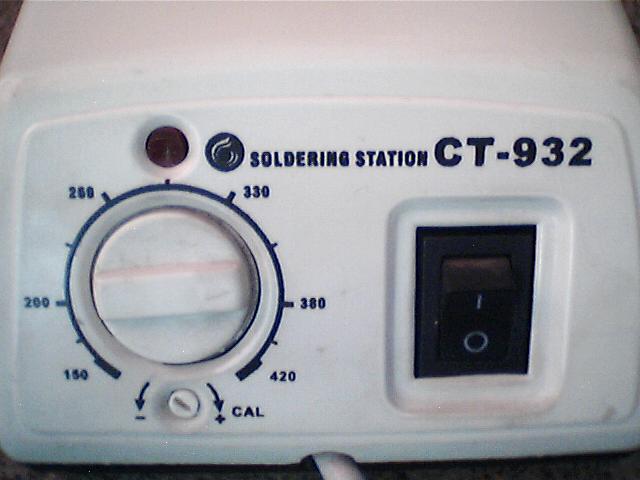

Попросили отремонтировать паяльную станцию SOLDERING STATION CT-932. Производитель неизвестен, на донышке есть наклейка BI8011300629. Внешний вид показан на рис.1, рис.2, рис.3.

На передней панели справа находится сетевой переключатель (рис.4), слева посредине – регулятор температуры жала паяльника. Ниже него есть ещё один маленький «подстроечный» регулятор CAL, а выше – светодиод, индицирующий режим нагрева паяльника.

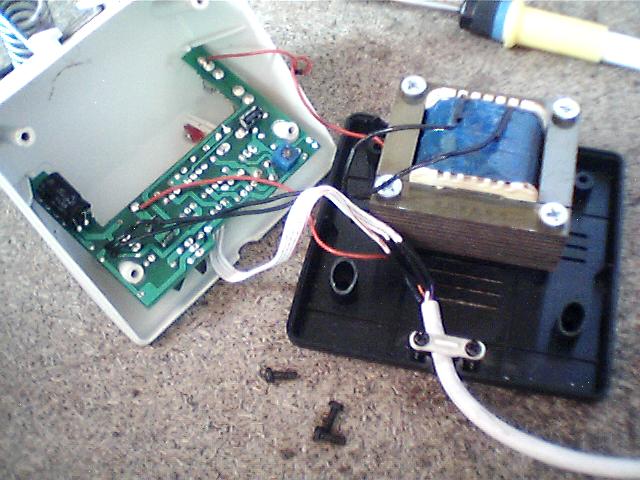

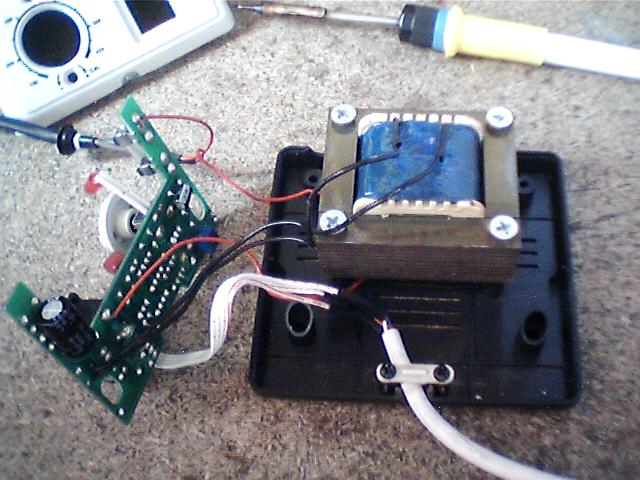

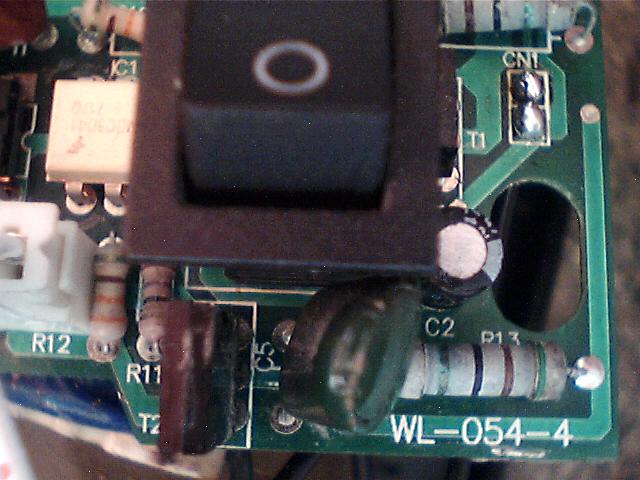

Если открутить 4 винта на донышке, корпус разбирается на две части (рис.5). Плата электроники легко вынимается (рис.6), она крепится в корпусе без винтов, простым надеванием на две пластиковые стойки.

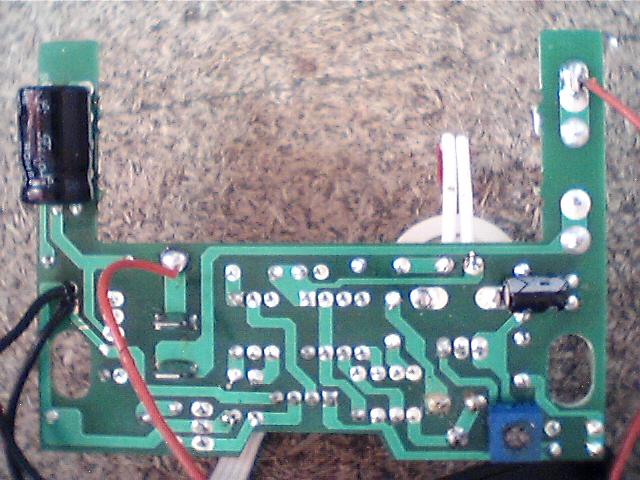

На рисунке 7 видно, что к плате со стороны печати подходят четыре одиночных проводника – 2 красных (это сетевое напряжение, идущее через предохранитель и выключатель) и два чёрных (переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора). На фото печатной платы со стороны деталей (рис.8) в центре внизу виден белый разъём с четырьмя проводниками – это провод, уходящий к паяльнику.

В центре платы есть две микросхемы (рис.9) – тиристорная оптопара МОС3041 (в светлом корпусе) и операционный усилитель LM358P (в чёрном).

Судя по фото на рисунке 10, питание электронной части происходит от стабилизированного напряжения 8 В.

На плате есть ещё симистор ВТ134 (рис.11) и, скорее всего, он управляется оптопарой и через него питается нагревательный элемент паяльник.

Сам паяльник маленький и лёгкий (рис.12), его нагревающаяся часть представляет собой металлическую трубку с выступающей частью длиной 55 мм и диаметром 4 мм и на неё можно надевать жала разных видов. В торце металлической трубки видна керамическая трубка с металлической капелькой на конце – скорее всего, это спай термопары (рис.13).

Паяльник можно «прозвонить» через разъём на плате (белый четырёхвыводный, виден внизу в центре на рисунке 8). Сопротивление нагревательного элемента паяльника – 24 Ом, термопары – около 1 Ом. Между собой они не соединяются.

Ах, да, на печатной плате в нижнем левом углу (рис.14) имеется маркировка WL-054-4.

При включении паяльной станции в сеть слышно слабое гудение трансформатора. Ручки регулировочных элементов вращаются нормально, никаких хрустов, заеданий и щелчков, но паяльник не греется, светодиод не светится.

Подключение тестера к месту ввода в плату чёрные провода от трансформатора (впаяны в отверстия, обозначенные «CN1» – вверху справа на рисунке 14) показывает наличие переменного напряжения 26 В. При контроле напряжений на входе и выходе микросхемы-стабилизатора 78М08 видно, что там тоже всё нормально (+34 В на входе, +8 В на выходе).

Выпаяв симистор с оптопарой и проверив их в несложной схеме на лабораторном столе, убедился, что детали целые.

Ну, что же, придётся разбираться со схемой, т.е. срисовывать её с платы… В принципе, ничего сложного, только почему-то этот процесс всегда занимает слишком много времени – пока рассмотришь дорожки, прозвонишь, зарисуешь, проверишь, отпаяешь, измеришь…

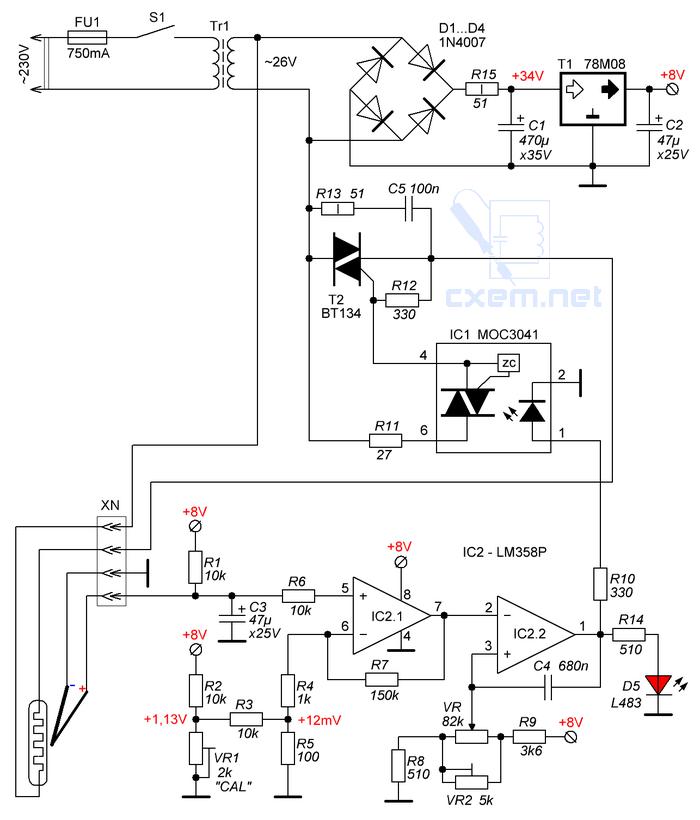

В общем, спустя некоторое время получилась схема, показанная на рисунке 15. Маркировка и нумерация элементов на ней соответствует маркировке и нумерации на плате.

Вроде, ничего сложного – напряжение 26 В выпрямляется диодным мостом D1. D4, пульсации сглаживаются конденсатором С1. Резистор R15 стоит то ли для улучшения сглаживания пульсаций, то ли для некоторого ограничения напряжения, так как микросхеме-стабилизатору 78М08 на вход можно подавать не более 35 В, а примерно столько получается при выпрямлении переменного 26 В. Хотя, так получается при подаче сетевого 230 В, а при 220 В на «вторичке» получалось бы 24-25 В.

Стабилизированным напряжением +8 В питается микросхема LM358P, содержащая в одном корпусе два операционных усилителя. На первом из них (IC2.1) собран усилитель сигнала термопары. Напряжение порядка 10…50 мВ, приходящее с термопары, фильтруется от помех конденсатором С3, через резистор R6 поступает на прямой вход ОУ и усиливается им примерно в 150 раз. Так как питание ОУ однополярное, то для нормальной его работы на инверсном входе должен присутствовать некоторый положительный потенциал. В данном случае он задаётся элементами R2,VR1,R3,R5 и при максимальном сопротивлении резистора VR1 может принимать значение 12-13 мВ. И, скорее всего, это напряжение одновременно является калибровочным для какого-то значения температуры — не зря же на передней панели написано «CAL».

Далее, с выхода IC2.1 усиленный сигнал термопары поступает на инверсный вход ОУ IC2.2, выполняющий роль компаратора – пока напряжение на его инверсном входе меньше «образцового» напряжения, поданного на прямой вход, на выходе ОУ будет высокий уровень, который зажжёт светодиод в оптроне, который откроет симистор в оптроне, который, в свою очередь, заставит открыться симистор Т2 и на нагревательный элемент паяльника поступит напряжение 26 В. По мере нагревания жала паяльника напряжение ЭДС на выводах термопары будет плавно повышаться и когда оно достигнет такого уровня, что после прохождения через IC2.1 начнёт превышать «образцовое», то компаратор сработает и на его выходе появится низкое напряжение, которое закроет Т2. По мере остывания жала напряжение с термопары будет понижаться и весь цикл контроля и управления повториться.

«Образцовое» напряжение делается на элементах R8,VR,VR2 и R9 и выставляется вращением движка резистора VR – это он является регулятором температуры жала паяльника (рис.4). Сопротивление подстроечного резистора VR2 выбирается, надо полагать, во время первичной настройки схемы и обеспечивает минимальный и максимальный температурные пределы нагрева паяльника.

Конденсатор С4 – помехоподавляющий. Светодиод D5 служит индикатором режима работы компаратора (выведен на переднюю панель), резистор R14 является для него токоограничительным. Ток через светодиод оптрона ограничивается резистором R10, а R11 ограничивает ток управляющего напряжения симистора Т2. Для подавления помех, возникающих при работе симистора, стоит цепочка из R13 и C5.

Теперь, зная схему, можно поискать причину неисправности. Включив питание, щупом осциллографа «ткнулся» на 1-й вывод IC2 – низкое напряжение. На выводе 3 – высокое и при вращении резистора VR меняет свой уровень. На выводе 2 – высокое. На 5-й ножке микросхемы тоже оказалось высокое напряжение и на нижнем контакте разъёма XN тоже, а это в корне неправильно – здесь должно быть напряжение ЭДС термопары при комнатной температуре.

Оказалось, что в кабеле, идущем к паяльнику, под металлической пружиной сломан один из проводников и при его изгибе напряжение на конденсаторе С3 менялось от 0 до 8 вольт. А «правильные» измерения сопротивления термопары тестером во время предварительного внешнего осмотра, описанные выше, оказались сняты при «удачном» положении кабеля на столе и соединении этого сломанного проводника.

После отрезания куска кабеля и последующей проверки тестером нашлась ещё одна неисправность, связанная с плохой пайкой контактов выводов самой термопары – измеренное сопротивление менялось примерно от 1 до 2 Ом. Место это находится в ручке паяльника (рис.16, рис.17, рис.18, рис.19), провода в красной и голубой изоляции. Эти выводы очень плохо залуживаются – помогла только соляная кислота с растворённым в ней цинком (и то остались сомнения в качестве, но другие имеющиеся флюсы здесь вообще «не работали»).

После ремонта всех контактов и подачи питания схема всё равно не заработала. Опять пересмотрев осциллографом уровни напряжений, удалось определить, что неправильно работал элемент IC2.2 – даже без нагрузки напряжение на его выводе не превышало 2 В. После замены микросхемы на такую же и, заодно, увеличения сопротивления резистора R14 до 1 кОм, схема заработала, светодиод загорелся и паяльник начал греться.

Ещё раз были проверены все напряжения. Оказалось, что во время нагрева паяльника уровень на конденсаторе С1 падает до 25-26 В, а во время паузы поднимается до 33-34 В.

И, на всякий случай, «снял данные» с трансформатора питания – он собран на Ш-образном железе, внешние габаритные размеры 60х50х24 мм, размеры сердечника 24х20 мм (сечение 4,8 кв.см.). Каркас под обмотки имеет внешние размеры 40х40х33 мм. Сопротивление первичной обмотки около 117 Ом, вторичной – около 2 Ом. Вторичная обмотка намотана проводом диаметром около 0,5 мм.

На этом ремонт был закончен, плата поставлена на место, корпус скручен и после несколькочасового постремонтного «прогона», паяльная станция была отдана хозяину.

Источник

Все про паяльную станцию Lukey (Люкей) 702

На что способна станция

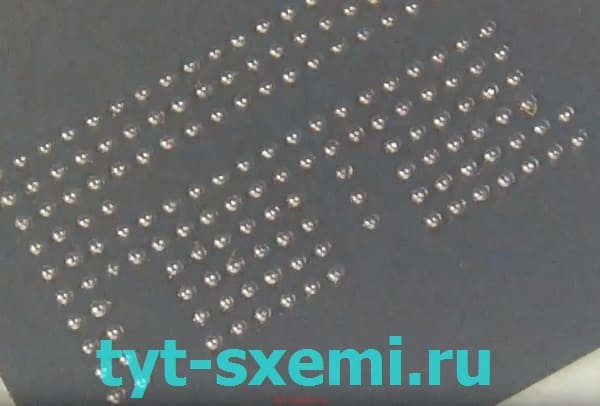

С помощью Lukey 702 можно выпаивать разъемы, SMD и планарные радиодетали, малогабаритные BGA микросхемы и шлейфы.

Паяльник типа HAKKO, и его жала можно менять в зависимости от типа работ.

У фена также есть свои насадки, они называются соплами.

Плюсы станции

- Низкая цена;

- Возможность замены жал на паяльнике и сопла на фене;

- Широкий спектр выполняемых работ;

Минусы

- Плохая термостабилизация;

- Конструктивные недоработки.

Конструктивные недостатки Lukey 702

Плохая термостабилизация — это критический недостаток станции. Он обусловлен конструкцией паяльника и датчиком температуры.

Между жалом и нагревателем присутствует полость, которая плохо нагревается и забирает часть тепла.

Их-за этого при контакте жала к детали, температура резко опускается и медленно поднимается к заданному уровню.

Радиолюбители сделали несколько модернизаций паяльника:

- Заполнение жала песком. Песок заполняется в жало, и благодаря этому удаляется воздух между жалом и нагревателем. Минус метода — придется при каждой замене жала снова заполнять его песком;

- Подвинуть нагреватель максимально близко к жалу. Это работает, но отчасти. Рано или поздно нагреватель может треснуть из-за давления жалом на поверхность.

Например, у паяльника T12 термодатчик (термпопара), жало и нагреватель — это единое целое, и это называется картриджем.

И благодаря этому, в картридже отсутствует лишнее пространство и воздух, жало нагревается в разы быстрее и температура держится намного лучше.

Поэтому, паяльник сам по себе такой, его не получится сделать на порядок лучше. Это его конструктивные недостатки, с которым бороться бесполезно.

Доработка станции

Первое что нужно сделать — это установить выключатель на проводе питания. Нельзя оставлять станцию включенной в сеть из-за того, что тиристор находится под напряжением. И в случае пробоя детали включится фен и несмотря на геркон, он начнет разогреваться и расплавится.

Еще можно усовершенствовать усилитель сигнала с термопары для более точных показаний температуры и оперативного реагирования микроконтроллера на заданную температуру. Это можно сделать заменив операционный усилитель на более качественный по характеристикам.

Не стоит забывать о том, что вместо проводов можно поставить массивные разъемы, которые будут крепиться к корпусу. Это очень удобно, появится возможность при необходимости убрать фен со станции, и потом по ситуации сразу же его подключить обратно.

В паяльнике можно поменять нагреватель. Например, если установлен нихромовый, то лучше поменять его на керамический. Керамический нагреватель по всем параметрам лучше, чем нихромовый.

Не стоит забывать и о микроконтроллерах. У них можно поменять прошивку на новую, или доработать ее вручную, добавить звуковое сопровождение.

Крепление паяльной станции

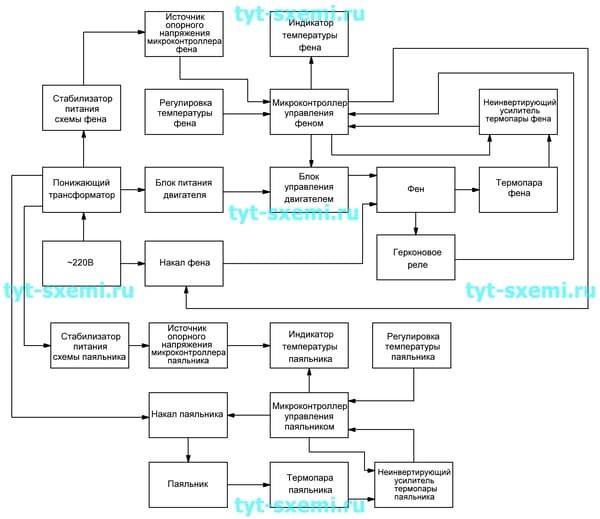

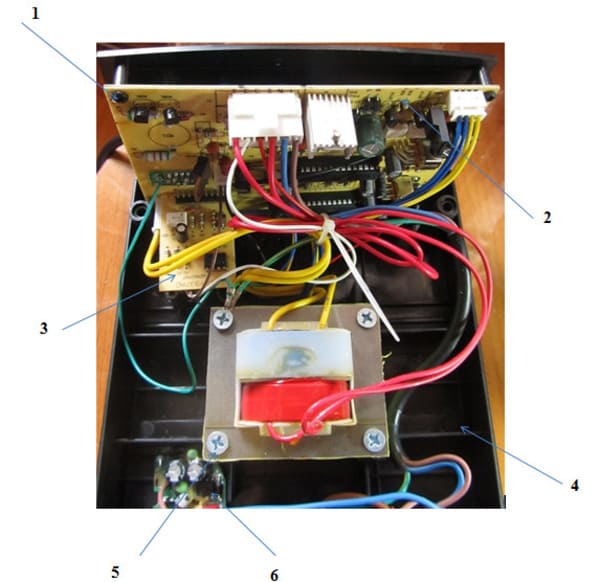

1 — винты крепления; 2 — основная плата; 3 — плата измерения; 4 — корпус; 5 — трансформатор питания; 6 — плата питания.

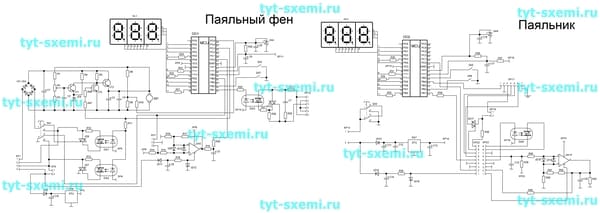

На основной плате паяльной станции находятся микроконтроллеры управления, цепи питаний и индикаторы. Трансформатор питания крепится отдельно к корпусу внутри станции. Усилитель с термопары паяльника крепится отдельно к основной плате, как и стабилизатор питания. На лицевой стороне корпуса расположены два индикатора температур паяльника и фена, кнопки включения и выключения, кнопочные регуляторы температуры и переменный регулятор потока воздуха фена.

Технические характеристики станции

| Характеристики | Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Частота питающей сети, Гц | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Напряжение на входе, В | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Потребляемая мощность, Вт | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Диапазон настройки температуры фена, °C | 100-480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Диапазон настройки температуры паяльника, °C | 200-480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Температура воздушного потока в состоянии резервной готовности, °C | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Объем воздушного потока, л | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Уровень шум, Дб | Принцип работы При подключении к сети 220 В 50 Гц паяльной станции на вторичных обмотках понижающего трансформатора возникают переменные электродвижущие силы (ЭДС). 10 В (ХР1 3,4 и ХР13 1,2) обмотка необходима для питания микроконтроллеров, усилителей. 29 В (ХР1 1,2) используются для питания и управления двигателем фена. Для нагрева паяльника используется 26 В (ХР 18 1,2), а для фена — сетевое 220 В.

Микроконтроллеры управляют, показывают и контролируют температуру и работу фена, паяльника. Для их питания имеются стабилизаторы и источники опорных напряжений. Алгоритм работы паяльникаПри включении питания кнопкой SA4 производится анализ подключения паяльника. Если на 18 выводе микроконтроллера DD2 сигнал более 4 В, то включения не происходит. Если на 18 выводе микроконтроллера сигнал 0 В, то включается рабочий режим. При нормальном сигнале на 18 выводе микроконтроллера DD2 (0 В), на индикатор HL2 выводится значение ранее установленной температуры и с 15 вывода микроконтроллера DD2 выдается сигнал включения нагрева. На индикатор HL2 (через 1 секунду) начинает выдаваться значение реальной температуры с шагом 1. Значения реальной температуры подаются на 23 вывод микроконтроллера DD2 с усилителя сигнала термопары. При достижении заданной температуры (совпадении значений введенных в микроконтроллер DD2 данных с полученными с 23 вывода ), микроконтроллер DD2 переходит в режим поддержания температуры. При этом на индикаторе мигает точка (dp) в младшем разряде. При нажатии одной из кнопок SA5 или SA6, производится увеличение или уменьшение значения введенной в микроконтроллер DD2 температуры. При этом на индикатор HL2 начинает выводиться значение устанавливаемой температуры. Шаг установки температуры равен 1. При удержании кнопки SA5 или SA6 в нажатом положении более 3 секунд, инициирует быстрый ввод значений со скоростью 10 значений в секунду.

Прекращение ввода данных через 3 секунды переводит микроконтроллер DD2 в режим выдачи на индикатор HL2 реальной температуры и переход в рабочий режим. Введенные данные остаются в энергонезависимой памяти микроконтроллера DD2 и при выключении и повторном включении являются рабочими на данном этапе. Использован индикатор с общим анодом. Алгоритм работы фенаПри включении питания кнопкой SA1, микроконтроллер DD1 производит анализ состояния 18 вывода. Если на 18 выводе сигнал 0 В (фен установлен на подставке), то на индикатор HL1 выводится значение ранее установленной температуры и через 3 секунды – значение «- — -», (три средних черточки). Это ждущий режим. При этом не происходит включения нагрева и вентилятора. Если в этом режиме нажать одну из кнопок SA2 или SA3, то на индикатор HL1 выводится значение заданной температуры и происходит увеличение либо уменьшение значения введенной в микроконтроллер DD1 температуры с шагом в 1. Удержание кнопки SA2 или SA3 более 3 секунд инициирует быстрое изменение значения со скоростью 10 значений в секунду. При прекращении ввода в микроконтроллер DD1 он через 3 секунды переходит в режим выдачи на индикатор HL1 трех черточек. При состоянии сигнала на 18 выводе менее 4 В (фен снят с подставки) происходит включение микроконтроллера DD1 в рабочий режим. При этом на 26 выводе устанавливается сигнал 0 В, который блокирует моментальной отключение питания кнопкой SA1 и включает схему управления вентилятором. Производится анализ состояния 28 вывода микроконтроллера DD1. Если на нем сигнал менее 0,4 В (т.е. подано питание вентилятора), то на индикатор HL1 выводится значение установленной температуры и через 1 секунду значение реальной температуры с шагом в 1. Значения реальной температуры снимаются с 23 вывода микроконтроллера DD1. Подается сигнал нагрева фена с 15 вывода (рабочий уровень 0 В). При достижении заданной температуры, микроконтроллер DD1 переходит в режим поддержания температуры. При этом на индикатор HL1 выводится значение реальной температуры и мигает точка (dp) в младшем разряде. При нажатии одной из кнопок SA2 или SA3, производится увеличение или уменьшение значения введенной в микроконтроллер DD1 температуры. При этом на индикатор HL1 начинает выводиться значение устанавливаемой температуры. Шаг установки температуры равен 1. Прекращение ввода данных через 3 секунд переводит микроконтроллер DD1 в режим выдачи на индикатор HL1 реальной температуры и переход в рабочий режим. Введенные данные остаются в энергонезависимой памяти микроконтроллера DD1 и при выключении и повторном включении являются рабочими на данном этапе. При установке фена на подставку и появлении на 18 выводе микроконтроллера DD1 сигнала 0 В, через 1 секунду происходит выключение нагрева фена (переход сигнала на 15 вывода в состояние 5 В). Возможность установки температуры фена 100 — 480 градусов, паяльника 200 — 480 градусов. Регулировка нагрева фена или паяльника производится микроконтроллерами при помощи симисторов VD13 и VD17. Для управления симисторами имеются оптопары DA3 и DA9,через которые микроконтроллеры производят регулировки температур. Для питания двигателя используется отдельный выпрямитель и блок управления. С разъема ХР1 1,2 переменное напряжение 29 В выпрямляется при помощи диодного моста VD1-VD4. После диодного моста пульсирующее напряжение фильтруется при помощи электролитического конденсатора С1. Управление потоком воздуха достигается изменением скорости оборотов двигателя. В качестве управляющих элементов в схеме используются транзисторы VT1, VT2, VT3. При помощи делителя R1, R2, R3 устанавливается смещение на VT1. Для регулировки скорости оборотов двигателя используется переменный резистор R2 в качестве потенциометра. При изменении сопротивления этого потенциометра изменяется смещение транзистора, соответственно и скорость вращения двигателя после следующих каскадов. Конденсатор С2 защищает от помех, стабилитрон VD5 с токоограничительным резистором R4 стабилизирует работу транзистора VT1. Нагрузкой VT1 является следующий транзисторный каскад VT2. Микроконтроллер управления фена DD2 может включать или выключать работу двигателя при помощи транзистора VT2, подавая на него открывающее или запирающее напряжение из 26 вывода. Контроль работы двигателя осуществляется микроконтроллером DD2 при помощи измерения падения напряжения с делителя R8 и R9 при помощи резистора R10. Это напряжение подается на 28 вывод микроконтроллера DD2, регистр которого настроен как компаратор. Неинвертирующие усилители необходимы для усиления сигналов с термопар фена и пальника для микроконтроллеров. Они построены на основе операционных усилителей DA5 и DA10 с большим коэффициентом усиления по напряжению. Имеют отдельные выпрямители и фильтры для питания. Также питаются от стабилизированного источника 5 В. Например, выпрямитель первого усилителя состоит из диода VD11, фильтра C6, ограничительного резистора R18, стабилитрона VD12. Выпрямитель второго усилителя выполнен точно так же. Выпрямляется переменное напряжение 10 В с разъема ХР1 3,4. Источники опорных напряжений выполнены на микросхемах DA4 и DA8. Развязка состоит из электролитических конденсаторов и резисторов. Эти источники необходимы микроконтроллерам для питания и измерений. Стабилизаторы также состоят из микросхем DA6 и DA7. Перед стабилизаторами стоят однополупериодные выпрямители. Например, переменное напряжение с разъема ХР1 3,4 выпрямляется одним диодом VD8 и фильтруется электролитическим конденсатором С10. Затем, отфильтрованное напряжение поступает на стабилизатор DA6. На таком же принципе построен и стабилизатор на микросхеме DA7. Методики ремонта и настройки станцииМетодика настройки и ремонта паяльной станции Lukey 702 заключается в проверке питающих напряжений, температурных диапазонов паяльника и термовоздушного фена, потока воздуха фена и калибровки температуры. Методика настройки предусматривает проверки:

Температурный диапазон фена или пальника станции Lukey 702 проверяются при помощи термометра. Проверка начинается с самой низкой температуры. У фена эта температура 100 °C, у паяльника 200 °C . Затем, устанавливая по 50 °C к текущей температуре с интервалом в 20 с. После 20 с проверяются показания термометра. Должен быть плавный переход от текущей температуры и новой заданной. И так до максимальных температур. У фена, как и у пальника, максимальная температура нагрева составляет 480 °C. При проверке фена поток воздуха должен быть один и тот же. Калибровка температур осуществляется, как и в проверке температурных диапазонов, но при этом сверяются показания индикаторов паяльной станции Lukey 702 с показанием термометра. Погрешность реальных температур и на индикаторах паяльной станции не должна превышать свыше 50 °C. Калибровка индикации температур производится при помощи либо перемещения термопар в нагревательных элементах или их замену, либо перепрошивке микроконтроллеров DD1, DD2 с более точными настройками компараторов, либо модификации неинвертирующих усилителей DA5 и DA10. Под модификацией неинвертирующих усилителей понимается замена операционного усилителя в блоке на лучший по параметрам прецизионный операционный усилитель, а также изменение его обвязки. Калибровка отклика термовоздушного фена заключается в регулировки подставки на паяльной станции. Чувствительность отклика зависит от габаритных размеров и магнитной индукции магнита в подставке. Методика ремонта заключается в следующем:

Поиск неисправности заключается в последовательной проверке на работоспособность паяльной станции. Для начала необходимо произвести осмотр станции на наличие трещин корпуса фена, паяльника и самого блока управления. Если имеются критические повреждения, деформации и трещины лучше воздержаться от подключения станции в сеть и произвести проверку печатных плат на наличие повреждений и замыканий, аккуратно вскрыв поломанный корпус. Поврежденные корпуса фена и паяльника также вскрываются. Проверяются на целостность нагревательные элементы, термопары и двигатель. Если повреждения корпуса имеют косметический характер и не влияют на работу, то можно обойтись реставрацией или оставить корпус в прежнем виде. Если повреждения сильно влияют на работу и могут спровоцировать разрушение основания корпуса, то необходимо заменить неисправный корпус на новый. Поврежденные термопары и нагревательные элементы с двигателем заменяются строго на точно такие же по типу, габаритам и техническим параметрам.

В результате в течении нескольких минут наступит перегрев нагревательных элементов станций и они выйдут из строя. Также сопротивление и типа нагревательных элементов не должны быть меньше оригинала, ибо в случае с меньшим сопротивлением будет режим короткого замыкания, что в свою очередь повлечет за собою сгорание нагревательных элементов и риск вывода из строя цепей управления станции. (если не установлен предохранитель FU1). Включить паяльную станцию в сеть. На индикаторах HL1 и HL2 термовоздушного фена и паяльника должны появиться обозначения «- — -» при неподключенном паяльнике и фене на подставке. Если индикаторы не включатся вообще, то следует начать проверку питания. Проверка питания начинается с понижающего трансформатора. Для этого необходим вольтметр переменного тока. На первичной обмотке трансформатора должно быть 220 В. На вторичной обмотке 10 В, 26 В и 29 В. Если этих напряжений нет, то это свидетельствует о неисправности трансформатора или отсутствии сетевого напряжения. Затем необходимо проверить источники опорных напряжений DA4, DA8 вольтметром постоянного тока. Их напряжения должны быть равны 5 В с погрешностью не более 20%. Стабилизаторы и стабилитроны DA6, DA7, VD12, VD16 также должны стабилизировать 5В для цепей усилителей DA5, DA10. Питания двигателя должно быть 12 В. На входе блока питания двигателя переменное напряжение 29 В. Проверка нагревательных элементов состоит в простой позвонке и измерения их сопротивления. Очевидная неисправность нагревательного элемента-обрыв или сопротивление, близкое к нулю (короткое замыкание). Проверяется мультиметром. Термопара также не должна быть в обрыве. Проверить работоспособность термопары можно при помощи стороннего источника тепла и вольтметром постоянного тока.

Управляющие элементы, такие как DD1, DD2 проверяются при помощи осциллографов, мультиметров или логических пробников. Простейшая проверка микроконтроллеров заключается в проверке напряжения на микроконтроллере 5 В. При помощи осциллографа можно снять осциллограммы входящих сигналов и выходящих сигналов от микроконтроллера. На выводы 23 микроконтроллеров DD1 и DD2 поступают сигналы с неивертирующих операционных усилителей DA5 и DA10. Усиление должно минимум в несколько вольт по сравнению с сигналами с термопар в милливольтах. Очень важно, чтобы на входы микроконтроллеров подавалось именно неинвертирующее напряжение, иначе отрицательная полярность полностью закроет компаратор внутри микрон роллеров DD1, DD2, что в свою очередь приведет к отсутствию контроля за температурой и беспрепятственному лавинному увеличению температуры. Это объясняется тем, что микроконтроллеры DD1, DD2 не смогут увидеть реальную температуру, т.к. отрицательная полярность напряжения на их выводах относительно общего вывода означает, что температура на термопаре ниже самой минимальной. Микроконтроллеры DD1, DD2 начнут подавать на связующие элементы DA3, DA9 импульсы полной работы нагревательных элементов, что равносильно полному короткому замыканию, а не частым импульсам. Опасность заключается в усилении отрицательного сигнала относительного общей, что в свою очередь еще больше начнет заставлять микроконтроллеры DD1, DD2 отпирать управляющие элементы DA3, DA9. На индикаторах HL1,HL2 тем временем будут отображены самые минимальные температуры станции, хотя в действительности температура уже достигла максимальной и приближается к перегреву. Это приводит к критической работе нагревательных элементов. В течении нескольких минут произойдёт перегрев и вывод из строя термовоздушного фена и паяльника. Также из фена пойдет дым, и будут минимальные обороты двигателя ЭД1. Характерен сначала красный, а затем за несколько секунд раскаляющийся до белого цвета нагревательный элемент фена, хотя он не должен быть постоянно даже красным. В нормальном состоянии нагревательный элемент фена должен работать импульсивно, т.е. нагреваться на пару секунд, затем охлаждаться в зависимости от команд микроконтроллера и его измерений температуры. Такую ситуацию можно выявить и при помощи осциллографа. Если на 15 выводах DD1 и DD2 при включенном паяльнике и термовоздушном фене в режимах работы наблюдается постоянный сигнал в 5 В то это, может означать, что микроконтроллеры DD1 и DD2 не видят температур. Либо аналогична ситуация описанная выше, либо неисправны сами микроконтроллеры DD1 и DD2, их внутренние блоки или цепи.

Блок управления двигателя начинается с проверки регулируемого элемента потока воздуха термовоздушного фена. Регулировочный элемент в данной схеме это переменный резистор R2 в делителе из резисторов R1, R3. Проверятся плавность хода резистора, а также наличие обрывов токопроводящей дорожки. Транзисторы VT1, VT2, VT3 и стабилитрон VD5 прозваниваются на целостность p-n перехода при помощи мультиметра в режиме прозвонки. Если в работе двигателя наблюдаются непостоянные обороты двигателя, по причине чего поступает неравномерный поток воздуха, то следует обратить внимание на электролитический конденсатор C3 и стабилитрон VD5. Транзистор VT2 отвечает за связь микроконтроллера DD1 с блоком управления схемы двигателя, поэтому если при установки фена на подставку станции двигатель не останавливается, то следует проверить на исправность этот транзистор. При замыкании на землю базы VT2 через делитель напряжения R6, R7 двигатель должен остановиться т.к. транзистор VT2 закроет транзистор управления двигателем VT3. При помощи осциллографа или вольтметра постоянного тока проверить сигналы управления транзистора VT2 с его коллектора, при этом изменяя положение переменного резистора R2. Проверка связующих элементов заключается в прозвонке элементов, таких как оптосимисторы DA1, DA2, DA3, DA9, симисторов VD6, VD7, VD13, VD17. При помощи мультиметра в режиме прозвонки проверяется пробой p-n переходов. Для более подробной диагностики необходимо произвести демонтаж элементов и собрать отдельную схему для тестирования. На оптосимисторы DA1, DA2, DA3, DA9 от генератора подаются импульсы, открывающие светодиод, который в свою очередь открывает оптосимистор внутри кристалла. Применение оптосимисторов позволяет развязать управляющие цепи микроконтроллеров DD1, DD2 от помех переменного напряжения непосредственно с симисторов VD6, VD7, VD13, VD17. Профилактика работы станцииПрофилактические осмотры и техническое обслуживание предусматривают:

При проведении профилактических осмотров и регламентных работ необходимо строго выполнять требования по безопасности по техническому обслуживанию, регулировке и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. Порядок проведения работ:

Техническое обслуживание и регулировку модулей паяльной станции лучше производить с помощью измерительных приборов потока воздуха и температуры, так как выдаваемые станцией температуры очень высокие. Ремонт паяльной станции включает в себя проверку источников питания (выпрямители, стабилизаторы, источники опорных напряжений), сигналов с микроконтроллеров, целостность трансформатора и надежность изоляции. Основные неисправности паяльной станции

Полный алгоритм ремонта

Используемые радиодеталиВ таблице приведены отечественные аналоги деталей, которые могут быть использованы для паяльной станции.

Lukey 702 это хорошая станция за свои деньги. Несмотря на свои недостатки, по цене и качеству это лучшая станция за свои деньги. Она подойдет как радиолюбителям, так и мастерам, сервисным центрам по ремонту электроники. Станции аналогиНа сегодняшний день от разных брендов есть станции, полностью аналогичные 702. У них и схемы аналогичные и элементная база. Иногда может отличаться управлением воздухом, оно может быть цифровое. а не аналоговое (10 скоростей турбины). Можно ли собрать станцию самостоятельноДа, это можно сделать. Все схемы есть в сети, и печатные платы и прошивки. Вопрос будет только в цене. Цена самостоятельно сборки в разы будет выше, не говоря уже о потраченном времени. Видео про Lukey 702 и жалаИсточник |