Техническое обслуживание тяговых двигателей и вспомогательных машин в эксплуатации

В период эксплуатации между планово-предупредительными ремонтами (при технических обслуживаниях ТО-2 и ТО-3 электровозов) необходимо систематически производить осмотр тяговых двигателей и вспомогательных машин. Обнаруженные неисправности следует устранять немедленно.

Перед осмотром для удаления пыли электрические машины продувают сухим сжатым воздухом. Во избежание попадания грязи внутрь машины перед осмотром необходимо тщательно очистить поверхность около коллекторных люков. При обслуживании внутренних частей электрических машин запрещается пользоваться грязным обтирочным материалом, наждачной бумагой, напильником.

При техническом обслуживании необходимо:

1. Проверить исправность уплотнений и действие замков коллекторных люков.

2. Осмотреть поверхность коллектора и видимую часть якоря. Поверхность коллектора должна быть гладкой и глянцевой. Задиры, оплавления и затягивания коллекторных пластин не допускаются. Оплавление зачистить стеклянной шкуркой, прочистить межламельные канавки, после чего тщательно продуть машину сухим сжатым воздухом. Пыль с коллектора удалять сухой чистой тряпкой.

При обнаружении следов подгара или механических повреждений на поверхности изоляционных манжет коллектора поврежденное место зачистить и покрыть ровным слоем изоляционной эмали ГФ-92-ХС до получения глянцевой поверхности.

3. Проверить состояние кронштейнов щеткодержателей, их крепление. Изоляторы протереть, имеющуюся на них копоть смыть бензином. Неисправные изоляторы сменить. Поверхность пластмассовых кронштейнов зачистить от подгаров, отполировать и покрыть эмалью ГФ-92-ХС.

4. Проверить нажатие пружин щеткодержателей, состояние гибких токоведущих проводов, зазоры между корпусом и коллектором, крепление щеткодержателей на кронштейнах. Неисправные щеткодержатели сменить.

5. Проверить щетки. При износе их по высоте, ширине и толщине более нормы, а также при наличии сколов заменить.

6. Проверить укладку и крепление перемычек и межкатушечных соединений; состояние выводных кабелей. Поврежденные места оплетки изоляции проводов восстановить изоляционной лентой. Крепление проводов к скобам киперной лентой запрещается.

7. Проверить болтовое крепление главных и добавочных полюсов, подшипниковых щитов, моторно-осевых букс, крепление вспомогательных машин к фундаментам. Ослабшие болты закрепить, поврежденные сменить.

8. Проверить уплотнения кожухов зубчатых передач, состояние их крышек, сварных швов. При наличии трещин в листах, течи масла, неисправностей уплотнений произвести замену или восстановление.

9. Проверить состояние подшипников вспомогательных машин и добавить в них смазку.

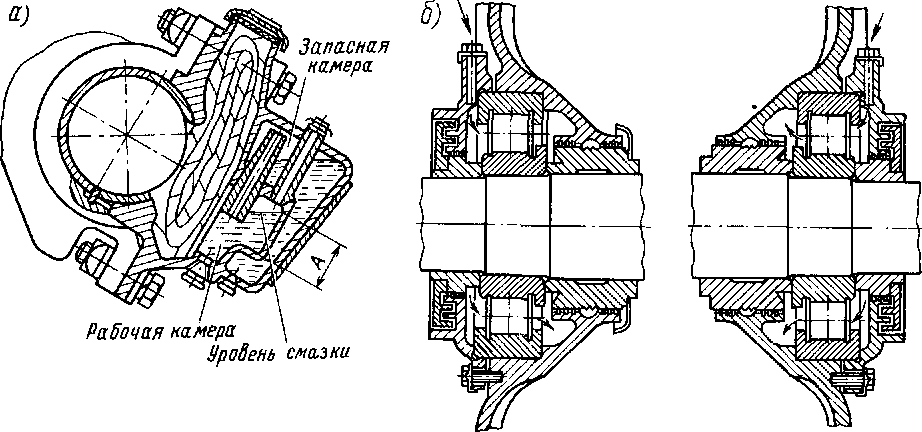

10. Проверить уровень смазки в масляной ванне моторно-осевых подшипников и при необходимости добавить до нормального уровня для букс с польстером не менее 50 мм над спускной пробкой, для букс с постоянным уровнем смазки номинальный уровень должен быть А„ом = 35 мм, наименьший уровень Ат<п = 25 мм (рис. 26, а и б).

11. В зимних условиях:

а) проверить исправность вентиляционных патрубков; в местах их соединений с тяговыми двигателями не должно быть щелей;

б) всасывающую воронку вентилятора затянуть мешковиной. Раз в 10 дней ее необходимо очищать от пыли. В поездках при снегопаде мешковину периодически очищать от снега;

в) отверстия для спуска воды из остовов тяговых двигателей надежно закрывать пробками. После поездки бригада электровоза обязана спускать из остова скопившуюся воду;

г) для устранения случаев примерзания щеток их необходимо предварительно сушить в печи в течение 24 ч при температуре 100-200 °С и хранить в сухом месте. Перед постановкой щеток на машину их боковые поверхности покрыть тонким слоем смазки МВП ГОСТ 1805-76;

д) моторно-осевые подшипники заправить зимней смазкой. Необходимо периодически брать пробу смазки и при обнаружении во-

Рис. 26. Схема смазки подшипников тягового двигателя НБ-406Б: и моторно-осевых (букса с постоянным уровнем смазки); о — могорно-якорных

ды в буксе смазку сменить, польстер просушить. Смазку добавлять только в подогретом состоянии;

е) после поездки при снегопаде и ввода электровоза в депо тщательно осмотреть тяговые двигатели, удалить из них воду, очистить от снега мешковину на всасывающей воронке вентилятора, замерить сопротивление изоляции. Замер изоляции производить не реже одного раза в десять дней. Если изоляция ниже допустимой, произвести сушку тяговых и вспомогательных машин;

ж) вводить электровозы в теплое помещение только с теплыми тяговыми и вспомогательными машинами;

з) сушку тяговых двигателей производить постоянным током 100-150 А при последовательном их соединении. Крышки коллекторных люков должны быть открыты. Во избежание превышения допустимой температуры нагрева коллекторов тяговых двигателей электровоз необходимо передвигать через 10-20 мин на 1-2 м с последующим торможением. Процесс сушки считается законченным, если изоляция тяговых двигателей будет не ниже 1,5-3 МОм, а вспомогательных машин-5-10 МОм. После окончания сушки следует произвести замер сопротивления изоляции и внести запись в книгу ремонта.

Источник

Ремонт тяговых двигателей и вспомогательных машин вагонов подвижного состава трамвая — Часть 1 из 2: Общие сведения

Тяговые электродвигатели и вспомогательные машины трамвайных вагонов ремонтируют после пробега вагона 40000—50000 км (малый ремонт), для чего их разбирают.

Роликовые и шариковые подшипники промывают в бензине и устанавливают их пригодность для дальнейшей работы. Якорь, вынутый из остова двигателя, продувают и осматривают . Проверяют шнуровые и проволочные бандажи, чехлы, обмотки, пайку концов якорных секций и состояние коллектора. Осматривают крепление вентилятора.

Допустимая эксцентричность (биение) коллектора не должна превышать 0,05 мм при среднем и малом ремонте и 0,1 мм — в эксплуатации.

При заметных неровностях на коллекторе (выемки и выступы до 0,5 мм) его протачивают. Междуламельную изоляцию придороживают на глубину до 1 мм, а коллектор шлифуют. При сопротивлении изоляции якоря ниже 0,5 МОм его просушивают, а затем пропитывают в изоляционном лаке.

Пропитанный и высушенный якорь трамвайного двигателя должен иметь сопротивление изоляции не менее 1 МОм при 75° C.

Остов двигателя с магнитными катушками подвергают ревизии. Проверяют плотность посадки магнитных катушек на сердечниках полюсов. Сопротивление изоляции магнитных катушек должно быть не ниже 0,5 МОм. Междукатушечные соединения и выводные кабели проверяют и восстанавливают поврежденную изоляцию.

Выводные кабели должны соответствовать обозначениям изображенным на рис. 1.

Рис. 1. Схема выводных кабелей тяговых двигателей трамваев.

Гнезда щеткодержателей проверяют шаблоном.

В зазоре между щеткой и стенками гнезда щеткодержателя тягового двигателя допускаются следующие отклонения:

— по длине гнезда 0,75 мм при малом и среднем ремонте и 1 мм — в эксплуатации;

— по ширине гнезда 0,5 мм при малом и среднем ремонте к 0,75 мм — в эксплуатации.

Строительные зазоры между щеткой и щеткодержателем тягового двигателя показаны на рис. 2.

Рис. 2. Эскиз гнезда щеткодержателя тягового двигателя трамвая.

Для щеткодержателей вспомогательных машин можно соблюдать следующие допуски:

По длине гнезда щеткодержателя 0,6 мм при малом и среднем ремонте и 0,8 мм — в эксплуатации;

По ширине гнезда щеткодержателя 0,5 мм при малом и среднем ремонте и 0,75 мм — в эксплуатации.

Источник

Ремонт тяговых двигателей вспомогательных машин

Стуки и шумы в подшипниках

Наружная очистка тягового двигателя. Наиболее эффективным способом механизированной очистки является обмывка на машине типа ММД. Это повышает производительность труда, качество ремонта, способствует подъему культуры производства. Однако пароводяная смесь, попадая внутрь остова, снижает сопротивление изоляции, а так как тяговые двигатели после обмывки подвергают предремонтной диагностике под напряжением, необходимо производить сушку изоляции, что существенно усложняет технологию ремонта. Поэтому при обмывке соблюдают основные требования: герметизация внутренней полости остова от среды моечной камеры; повышение давления внутри остова за счет наддува подогретым воздухом давлением 294 — 392 кПа; изолировка наконечников выводных проводов металлическими стаканами с резиновыми уплотнениями. На тележке моечной машины смонтирована воздушная магистраль с резиновыми рукавами, которые присоединяют к штуцерам, приваренным к крышке вентиляционной горловины тягового двигателя. К магистрали концевым рукавом с соединительной головкой присоединяют воздухопровод, идущий через теплообменник моечной машины, где подводимый из деповской магистрали воздух нагревается до температуры 80 — 90°С. Тяговые двигатели устанавливают на специальные опоры тележки под углом 45° к продольной оси машины вентиляционной горловиной вверх. Двигатели обмывают водой, нагретой до температуры 85 — 90°С, без применения щелочных эмульсий. Эта очистка отличается высоким качеством, а сопротивление изоляции, как правило, возрастает.

Разборка тяговых электродвигателей. Основные требования к процессу разборки: механизация трудоемких операций; обеспечение целости деталей и их посадочных поверхностей; достижение наименьшей трудоемкости. Первую операцию по демонтажу — съем шестерен с вала — рекомендуется производить до наружной обмывки тяговых двигателей, так как нагрев соединения при наличии загрязнений и масляной пленки в сопряжении может существенно затруднять демонтаж шестерен. В зависимости от конструкции вала шестерни снимают гидровинтовым прессом, комбинированным съемником или гидропрессом.

Гидровинтовой пресс захватами устанавливают на шестерню и закрепляют хомутом. При вращении винтового хвостовика за рукоятку малый силовой поршень, двигаясь в цилиндре, сжимает масло, под давлением которого большой силовой поршень, перемещаясь в цилиндре, воздействует на торец вала, и шестерня плавно снимается. Для облегчения съема вращение рукоятки производят не вручную, а электрическим двигателем, подключенным к источнику напряжения (сварочный агрегат). Рукоятку пресса при этом закрепляют неподвижно упором.

Комбинированный съемник представляет собой обычный гидравлический съемник с ручным или механическим приводом, который дополнен индукционным нагревателем. Порядок действий при съеме: на шестерню надевают захваты, стягивают малым хомутом и надевают индукционный нагреватель; пресс большим хомутом объединяют с захватами; поднимают давление в цилиндре до 3,9 — 5,9 МПа и нагревают шестерню до температуры 120 — 130°С, повышая давление в цилиндре до съема шестерни. Время нагрева должно быть не более 4 — 5 мин, при этом шестерня не теряет механических свойств, а усилие спрессовки уменьшается в 2 — 3 раза.

Гидропрессовый метод снятия шестерен («метод всплытия») основан на принципе расклинивания масляной пленкой под высоким давлением, обхватывающей детали. В существующей конструкции вала якоря тяговых двигателей НБ-406, НБ-412П, ДТ-9Н предусмотрен подвод масла в зону контакта через отверстие в торце вала и кольцевую маслораспределительную канавку. Для нормальной опрессовки необходимо, чтобы площадь контактного пятна была не менее 80 % площади прилегания; кромки маслораспределительной канавки имели фаски длиной 1,5 мм, выполнены под углом 7°; маслоподводящие отверстия были чистыми. Для спрессовки следует применять масло малой вязкости: индустриальное 12,20 или цилиндровое 24 (вискозин). При появлении течи через соединение применяют масло индустриальное 45,50 или авиационное МС-14,20.

Шестерни спрессовывают ручным прессом высокого давления или механизированным компрессором. Ручной пресс (рис. 75) может создавать давление до 392 МПа. Плунжер 1 перемещается в канале корпуса под воздействием коромысла 3 при нажатии на рукоятку 4. При ходе 1 плунжера вверх масло подается под воздействием пружины на поршень в плунжерную полость. При движении плунжера вниз масло через обратный клапан 2 выдавливается в маслораздаточную канавку вала и расклинивает соединение. Давление масла не должно превышать 245—294 МПа.

Механизированный компрессор (рис. 76) смонтирован на тележке. Для спрессовки шестерни штуцер 3 подсоединяют к маслопроводящему отверстию вала якоря тягового двигателя. Нагнетание масла осуществляют пневматическим приводом. Сжатый воздух давлением 686 кПа попадает в золотниковую распределительную камеру 1, золотник под действием поршня 2 перемещается и открывает доступ воздуха в камеру А. Главный поршень 4, перемещаясь, штоком воздействует на плунжер 5, и масло из бачка 8 через плунжер 7 и обратный клапан б поступает в трубку высокого давления и под снимаемую деталь. При движении золотника в обратном направлении воздух попадает в полость В, а из полости А выходит в атмосферу. Главный поршень движется в обратном направлении, и масло засасывается в блок высокого давления, затем цикл повторяется. Так под действием возвратно-поступательного движения плунжера масло нагнетается в гидросистему. При применении перечисленных выше способов снятия шестерни необходимо строго соблюдать правила безопасной работы.

Двигатель после съема шестерен подают на кантователь позиции разборки (рис. 77). Снимают крышку подшипниковой камеры и с помощью индукционного нагревателя снимают лабиринтное кольцо. Для отворачивания болтов подшипниковых щитов применяют пневматические реверсивные гайковерты ПГ-1, подвешенные на консольных поворотных балках с пружинными балансирными приспособлениями, обеспечивающими удержание гайковерта в заданном подвешенном положении.

Выпрессовку подшипниковых щитов ведут крановым или ручным гидравлическим прессом. Однако неоднократная выпрессовка щитов приводит к ослаблению посадки щита и необходимости восстановления натяга. Поэтому распространение получил безударный метод выемки и постановки щитов с нагревом горловин остова индукционным нагревателем (рис. 78), состоящим из катушки/и равномерно распределенных на шине 2 магнитопроводов 5. Катушка 1 имеет 35 витков из прямоугольного медного провода площадью сечения 2,1 х 30 мм 2 . Провод изолирован асбестовой лентой, пропитанной составом из жидкого стекла, маршалита и молотого шамота в пропорции 1: 0, 5 : 0,5 м. ч. Напряжение питания 380 В переменного тока частотой 50 Гц, номинальный ток ПО А, мощность 24 кВт,„время нагрева горловины 4 остова 4 — 5 мин

до температуры 130 — 140°С. Индукционный нагреватель за захваты ставят и снимают краном.

Снимают щит со стороны, противоположной коллектору, за рым-болт вынимают якорь, затем перекантовывают остов и снимают щит со стороны коллектора. Щиты направляют на выпрессовку подшипников, обмывку и ремонт, а якорь подают на позицию дефектировки.

Ремонт остова . Технологическая схема ремонта: очистка внутренней полости и элементов магнитной системы, дефектировка и определение полного объема ремонта, ремонт механической части, ремонт электрической части, испытание, окраска. Остов является основной базовой деталью для сборки всех элементов двигателя, испытывает в эксплуатации значительные механические нагрузки, а токоведущие части подвергаются механическим, токовым, электродинамическим нагрузкам, воздействию пыли и атмосферной влаги. При движении т. п. с. остов подвергается вибрациям с ускорением 5 — 17 g , и эти ускорения резко возрастают с увеличением жесткости пути в зимнее время. Частота вибраций остова складывается из возмущающих колебаний около 3 Гц с собственной частотой двигателя 15 — 50 Гц. Кроме того, по данным исследований, вибрации с частотой до 1,2 кГц и амплитудой 42 g передаются остову при значительном износе зубчатой передачи. Значительные механические воздействия не поглощаются подвешиванием двигателя и являются одной из основных причин образования трещин в остове, ослабления посадки катушек, расслоения и растрескивания их корпусной изоляции, обрывов межкатушечных соединений и консольной части компенсационной обмотки.

Большое количество охлаждающего воздуха, проходящего через двигатель, с высокой концентрацией пыли является причиной значительных пылевых отложений во внутренней полости остова. Анализ пыли, взятой из остова тягового двигателя агрегата ПЭ2М, работающего на откатке горной массы из железнорудного карьера, имеет следующий состав, %: железо общее — 31,2; закись железа — 18,6; железо металлическое — 1,89; медь — 3,78; цинк — следы; окись кальция — 3,99; окись магния — 2,87; окись алюминия — 4,57; сера — 0,88; кварц-28,3; щеточная пыль — 2,92; прочее — 1. Гранулометрический состав пыли неоднороден: на обдуваемой поверхности катушек размер частиц 0,5 — 10 мкм, в технологических углублениях магнитной системы — 20 — 50 мкм. Значительные скопления пыли отмечаются в нижней части полюсных катушек, в местах соединения выводов, на лобовых частях компенсационной обмотки.

Причинами высокой запыленности являются отсутствие фильтров и несовершенная конструкция остова, не позволяющая периодическую его продувку на технических обслуживаниях и текущих ремонтах. Исследования показывают, что слой сухой пыли от 0,5 до 50 мг/см2 пробивается при напряжении 8 — 8,5 кВ, однако при увлажнении пыли атмосферной влагой пробивное напряжение снижается до 1 — 1,4 кВ. Указанными причинами объясняется повышенная аварийность обмоток якоря и магнитной системы в осенний, зимний и весенний периоды (рис. 79). Поэтому качественная очистка внутренней полости остова, деталей магнитной системы, якоря является важным звеном в технологической цепи ремонта тяговых двигателей.

Как показал опыт ремонта тяговых двигателей с разборкой, очистка остова продувкой неэффективна. Значительное количество пыли остается в технологических углублениях, «мертвых зонах», неровностях и щелях лобовых и пазовых частей обмоток. При последующей пропитке скопления пыли покрываются лаковой пленкой и являются центрами электрических разрядов, разрушающих изоляцию.

Наиболее эффективным методом очистки является обмывка остова в моечной машине (рис. 80). В камере 1 цилиндрической формы расположен поворотный стол 4 и душевая система 2, 3, состоящая из одной боковой, одной центральной и трех фигурных труб с соплами. Обмывка производится одновременно снаружи и изнутри с очисткой полостей между полюсами горячей водой температурой 80 — 90°С. Вода нагревается в паровом смесителе 5, расположенном в нижней части камеры, и подается центробежным насосом 6 с подачей 70 м/ч. Камера оборудована вытяжной вентиляцией. При частоте вращения стола 10 об/мин продолжительность обмывки 15 — 20 мин. Очистка характеризуется высоким качеством, а снижения уровня сопротивления изоляции катушек, пропитанной в термореактивном эпоксидном компаунде ЭМТ-1 («Монолит-2»), практически не происходит. Если после обмывки отмечается резкое падение сопротивления изоляции, это свидетельствует о нарушении корпусной изоляции. Таким образом, наряду с качественной очисткой метод позволяет в известной мере диагностировать состояние изоляции катушек магнитной системы.

После обмывки остов сушат в печи ПАП-32 (рис. 81). Печь состоит из камеры 1, всасывающего вентиляционного канала 2, решетки 4 с устройством для изменения площади ее сечения, центробежного вентилятора 5 с двигателем 6. Камера герметична и состоит из двух отсеков. Один отсек с самоходной тележкой 3 предназначен для загрузки деталей, а в другом размещен вентилятор. Воздух движется по каналам, расположенным в стенках камеры, со скоростью 25 м/с. Температуру печи регулируют в пределах 180 – 200°С изменением площади сечения всасывающих отверстий решетки. Свежий воздух поступает через заборник, а влажный частияно выходит через выхлопную трубу. Контроль сопротивления изоляции производят периодически и при восстановлении требуемого уровня сопротивления (не менее 5 МОм) сушку прекращают.

Дефектировка и определение полного объема ремонта остова . Для качественного выполнения ремонта следует подробно ознакомиться с характером отказов тяговых двигателей в эксплуатации, которые были зафиксированы в Журнале технического состояния, книге ремонта, паспорте, или вызвать эти данные из информационного банка тягового агрегата. Такие данные целесообразно сгруппировать по роду отказов в дефектной описи, ввести в объем ремонта необходимые работы по восстановлению и контрольные проверки. Это обязательно следует выполнять для тяговых двигателей с признаками «хронических болезней»: повреждения межкатушечных соединений, выводов катушек, частые случаи повреждений круговым огнем, неудовлетворительная коммутация в эксплуатационных режимах.

Для производства дефектировки остов устанавливают на кантователь с кулачковыми захватами (см. рис. 77) и осматривают с поворотом на 360° для выявления дефектов. Наиболее вероятные места появления трещин: торцовые стенки (лучевые трещины от отверстий под болты крепления подшипниковых щитов); углы горловин коллекторных люков и вентиляционных окон; средняя часть моторно-осевой горловины; углы ушек для крепления букс моторно-осевых подшипников; кронштейн подвески. Трещины выявляют методом цветной дефектоскопии или с помощью магнитных карандашей. Штангой с микрометрической головкой проверяют овальность горловин подшипниковых щитов.

Проверяют диаметр, овальность и конусность моторно-осевых горловин, расстояние между гранями пазов для посадки букс моторно-осевых подшипников, непараллельность по длине посадочной поверхности паза в остове для посадки букс, длину остова по внешним кромкам горловины под моторно-осевые подшипники, толщину приливов остова для крепления букс, расстояние между верхним и нижним поддерживающими выступами подвески двигателя.

Для измерений применяют штанги с микрометрической головкой, нутромеры, штангенциркули, штихмассы. Полученные данные сравнивают с чертежными размерами и допусками на износ. Резьбовые отверстия проверяют проходным и непроходными резьбовыми калибрами. Проходной калибр должен вворачиваться свободно, но без люфта, непроходной — только на две-три первые нитки. Поверочной линейкой и пластинчатым щупом проверяют выработку плоскостей горловин коллекторных люков и окон присоединения вентиляционного патрубка. Осматривают коллекторные люки, проверяют состояние замков.

Проверяют состояние болтов крепления полюсов. Признаком обрыва (ослабления) болта является разрушение компаундной заливки. При систематических случаях обрыва болтов проверяют их целость с помощью ультразвукового контроля без разборки. Отмеченные при осмотре дефекты заносят в опись ремонта (ремонтный лист). Проверяют посадку катушек магнитной цепи. Признаками ослаблений катушки являются сдвиги при легких ударах деревянным молотком по торцу катушки, а также выступание пыли от натертости корпусной изоляции на башмаке полюса и поверхности остова в месте постановки.

Если данные об отказах в эксплуатации свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии межкатушечных соединений и выводов катушек, необходимо испытать все соединения двойным часовым током в течение 8 — 10 мин. Степень нагрева определяют на ощупь рукой, однако использование этого метода не всегда бывает эффективным, так как толщина изоляции различна и теплопроводность неодинакова. Более эффективной является проверка со снятием изоляции соединений. При низкой надежности соединений это целесообразно производить даже в том случае, если необходимо демонтировать катушку компенсационной обмотки. Проверяют плотность посадки катушки компенсационной обмотки в пазах полюса, клиньев, качество крепления лобовых частей к остову.

П ри слабой коммутационной надежности двигателя, которая проявляется в частых случаях повреждений круговым огнем, необходимо проверить симметрию магнитной цепи: измерить расстояние между осями главных и дополнительных полюсов; проверить параллельность расположения оси полюсов относительно оси якоря; измерить концентричность главных и дополнительных полюсов относительно оси якоря; измерить воздушный зазор между цилиндрической частью якоря и сердечниками главных и дополнительных полюсов.

При выполнении таких измерений за базовую принимают поверхность расточки горловин. Измерительное устройство (рис. 82), позволяющее выполнить все указанные измерения с одной установки, имеет самоустанавливающиеся штанги 1, располагаемые в горловинах остова 2. В подшипниках 3, 7 вращается вал 4, на который по скользящей посадке установлена втулка 5 с закрепленной измерительной штангой. На подшипнике закреплен лимб 10 с градусными делениями. Рукояткой 9 вращают винт 6, при этом втулка 5 перемещается по валу, а стрелка 11, закрепленная на валу, показывает угол его поворота.

Технология указанного комплекса проверок принята следующей. Обмеливают среднюю часть полюсов, центроискателем находят центр наконечника и чертилкой намечают ось. Вставляют самоустанавливающиеся штанги и проверяют концентричность подшипников устройства относительно расточки горловин. В подшипники вставляют вал и закрепляют его стопорными кольцами 8. Расстояние между осями полюсов измеряют поворотом вала и последовательным совмещением острия измерительной штанги с осью полюса. Результат определяют по показаниям стрелки на лимбе. Таким образом проверяют не только симметрию расположения главных и дополнительных полюсов, но также их взаимное расположение.

Параллельность расположения оси полюсов проверяют установкой острия штанги на нанесенную ранее риску (геометрическую ось полюса) и при неподвижном вале перемещают измерительную штангу вдоль вала от начала полюса до конца. Смещение штанги с оси полюса определит ее непараллельность. Концентричность главных и дополнительных полюсов проверяют установкой штанги на ось полюса и вращением вала, оставляя штангу неподвижной, производят измерения по делениям, нанесенным на подвижную часть штанги.

В оздушный зазор между сердечником полюса и якорем измеряют набором шариковых щупов. Щуп (рис. 83) представляет собой стальную проволоку 2 диаметром 2—3 мм с калиброванным шариком 1 на конце. Изменяя диаметр шарика, можно с достаточной точностью измерить воздушный зазор в собранном двигателе через коллекторный люк.

Если конструкция двигателя не позволяет использовать такой щуп, измерение производят описанным выше устройством (см. рис. 82). Подвижной частью измерительной штанги устанавливают радиус цилиндрической части сердечника якоря и, вращая вал, последовательно пластинчатым щупом измеряют зазор между иглой штанги и сердечником полюса. Результаты произведенных контрольных проверок сравнивают с допустимыми размерами при выпуске из ремонта (мм), которые для тяговых двигателей НБ-406, НБ-412П и ДТ-9Н должны быть:

Расстояние от оси вращения якоря до поверхности сердечника по оси главных полюсов тяговых двигателей:

Источник