Усилитель У1М-01, У2М-01, У3М-01

Усилитель предназначен для усиления напряжения в автоматических приборах таких как:

- потенциометры;

- мосты;

- приборы с дифференциальной-трансформаторной измерительной схемой;

- приборы ферродинамической системы.

Модификации

- Усилитель У1М-01 предназначен для усиления сигнала тока.

- Усилители У2М-01 и У3М-01 предназначены для усиления сигнала переменного тока.

Принцип работы усилителя

Нагрузкой усилителя выступает электрическая цепь управления исполнительного двигателя. В состав которой, входит параллельно подключенные: конденсатор и обмотка управления, или же цепь согласующего устройства (входная цепь). Сопротивление нагрузки усилителя не менее 20 Ом.

- Усилители имеют выводы под подключение управляющего напряжения. Функция дискретной регулировки усиления отсутствует.

- У1М-01 предназначен для потенциометров. Имеет вторичное устройство для подавления 2й гармоники сигнала, который усиливает. Наличие возможности плавной и дискретной регулировки коэф. усиления.

- Для дискретной регулировки сигнала имеются выводы, к которым при необходимости подключается внешний резистор. Эти же вводы предназначены для удаленного изменения коэф. Передачи напряжения.

Усилители данного типа применяются в след. приборах, и их модификациях:

- КСП1; КСП2; КСП3; КСП4;

- КПП1;

- КВП1;

- КСМ1; КСМ2; КСМ3; КСМ4;

- КПМ1;

- КВМ1;

- КСУ1; КСУ2; КСУ3; КСУ4;

- КПУ1;

- КВУ1;

- КСД1; КСД2; КСД3;

- КПД1;

- КВД1;

- и другие.

Технические характеристики

- Питание усилителя – 220В/50Гц;

- Выходное напряжение – 9…14 В;

- Потребляемая мощность 15ВА;

Источник

Ремонт усилителей для самопишущих приборов. У3-01, УПД3-01

I. Назначение Настоящая инструкция предназначена для работы с аппаратурой по определению и устранению неисправностей в усилителях УПДЗ-01 (УПД2-01) расходомеров типа КСД.

2. Состав аппаратуры

- осциллограф CI-54;

- генератор сигналов низкочастотный — Г3-36;

- тестер типа УНИГОР-3;

- источник питания, обеспечивающий подачу напряжения 220 В, 50Гц; и 127 В, 50 Гц;

- соединительные кабели.

III. Порядок работы

- 3.1.1. — Собрать схему источника питания /ИП/ и усилителя согласно рис. I. Кабель с разъемом РШ2М-1-17 источника питания состыковать с разъемом РГ1H-I-3 усилителя, а источник питания в свою очередь подключить к сети 220 В, 50 Гц.

- 3.1.2. Тестером (типа УНИГОР-3 или др.) проверить поблочно, начиная с платы № 1, все точки на напряжение согласно карт режимов плат усилителя — (см. рис. 4,5,6,7). При измерении постоянного напряжения минусовый конец тестера подсоединить к минусовой шинке платы, а второй конец тестера к поверяемой точке платы. При измерении переменного напряжения оба конца тестера подсоединять одновременно к двум парным точкам, обозначенных на карте.

- 3.1.3. Обнаруженные неисправные элементы выпаять и заменить их на новые, предварительно проверив их годность.

- 3.1.4. Если напряжения в проверяемых точках оказались в норме, а неисправность устранить не удалось, произвести поблочную проверку прохождения сигнала по принципиальной электрической схеме усилителя.

Не подключая осциллограф к источнику питания, установить ручки в следующие положения:

- «ЯРКОСТЬ» — против часовой стрелки до отказа.

- «ФОКУС» — среднее положение;

- «АСТИГМАТИЗМ» — среднее положение;

- «УРОВЕНЬ ЗАПУСКА.» — среднее положение;

- «РЕЖИМ ЗАПУСКА» — против часовой стрелки до отказа;

- «СИНХРОНИЗАЦИЯ» — в положении «КАЛИБР»;

- «ОДНОКРАТНО» — выключено;

- «ОСВЕЩЕННОСТЬ ШКАЛЫ» — нормальной яркости;

- Длительность СМ — 100 мксек/смх2;

- Чувствительность V/см — I u/сm

- Тумблер «КАЛИБРАТОРЫ» — в нижнее положение.

До включения прибора в сеть надо убедиться в правильности установки переключателя напряжения сети на требуемое напряжение сети и частоту.

Для переключения на другое напряжение сети и другую частоту следует снять крышку переключателя сети, вытянуть ее фишку, и, повернув ее нужной цифрой напряжения вверх, снова вставить в панель переключателя.

После этого крышку надо укрепить на место. Для включения прибора соединить кабель питания с источником переменного тока и нажать клавишу включателя сети. Во включенном состоянии клавиша должна осветиться изнутри (при повторном нажатии клавиши прибор выключается).

После прогрева в течение 5 минут следует:

- Отрегулировать яркость так, чтобы пятно было не очень ярким, но хорошо видимым. «ПРИМЕЧАНИЕ ; Во избежание прогорания экрана не оставлять яркое пятно продолжительное время на одном месте.

- Отрегулировать фокусировку с помощью взаимодействия ручек «ЯРКОСТЬ», «ФОКУС» и «АСТИГМАТИЗМ» так, чтобы пятно было возможно более круглым, четким и маленьким.

- Подать на вход вертикального усилителя напряжение калибратора амплитуды с помощью прилагаемого в комплект короткого проводника — перемычки (№ I). Для этого фишку проводника включить на «ВХОД У», а одну из однополюсных вилок проводника — в гнездо амплитуды 1:1 и вторую — в гнездо «КЛЕММЫ КОРПУСА». На экране установить с помощью ручки «УСИЛЕНИЕ» штрих величиной 40 мм.

- МЕДЛЕННО вращать вправо ручку «РЕЖИМ ЗАПУСКА» до появления изображения развертки по горизонтали. Откорректировать положение «УРОВЕНЬ ЗАПУСКА» и добиться получения на экране четкого изображения прямоугольного напряжения калибратора.

- Подсоединить двухполюсную вилку кабеля 3 к генера- тору ГЗ-З6; /вилку В I включить в гнездо выхода напряжения, а вилку № 2 в гнездо Земля *з* /.

- Установить на генераторе ручку переключения «ЧАСТОТА» в положение «xl». Выходное напряжение от генератора ГЗ-36 к усилителю должно быть подано наибольшее (от гнезд ОД или I), а показания по вольтметру генератора соответствовать от 0,1 В до 5 В при регулировке ручкой «РЕГУЛЯТОР ВЫХОДА».

- При помощи кабеля Л 2 подключить усилитель УПД в сеть 220 В, для чего вилку РШ 2H-I-I7 соединить с розеткой «ВЫХОД» усилителя, а второй конец — к сети 220 В.

- Подключить генератор ГЗ-36 к электросети напряже- нием 220 В, 50 Гц.

- Ручкой «ПЛАВНАЯ УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ» генератора уста- новить необходимую частоту /в нашем случае 50 Гц/.

Поблочную проверку прохождения сигнала в усилителе производить в следующей последовательности

- Проверку проводить в последовательности от входных цепей /ВХОД/ и далее к «ВЫХОДУ» /к исполнительным механизмам; в нашем случае двигатель РД/.

- Свободным концом щупа осциллографа методом контакта после- довательно подсоединять к точкам Т2 /Э/; R6 сред, точка; Т3/Б/; Т5 /Э/; Р16,17;P25/5/; T9/Б/: T17/Э/; +C13; P34- Т13/к/;РД-09 /клеммы 3 и 4/.

- При проверке до точки T9/б/ на экране осциллографа должна быть синусоида 50 Гц, а с точки ТII/Э/ до выхода изображение сигнала должно быть прямоугольной формы 50 Гц. г/ В случае непрохождения сигнала в том ЕЛИ ином блоке отремонтировать или заменить элемент схемы на годный.

- Для проверки чувствительности усилителя собрать схему согласно рис. 3.

- На генераторе ГЗ-36 однополюсную вилку № I переключить в гнездо «ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » 0,001.

- Ручку «РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА» установить до упора против часовой стрелки, т.е. ввести полностью сопротивление выхода.

- Плавным и медленным поворотом ручки «РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА» по часовой стрелке уменьшить сопротивление выхода и засечь момент срабатывания двигателя РД,

Определить по вольтметру прибора ГЗ-36 напряжение, при котором начал работать двигатель. Этим самым определяется чувствительность усилителя, т.е. чем меньше напряжение, при котором срабатывает двигатель, тем больше чувствительность усилителя. При проверке чувствительности усилителя с двигателем РД (момент трогания двигателя) напряжение по вольтметру должно быть в пределах от 1 mВ до 5 mВ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Усилитель УВД с пониженной чувствительностью (более 5 mВ) может быть также работоспособен если вариация прибора, при этих условиях, не выходит из поля допуска.

Источник

Ремонт усилителя у3м 01

Всё чаще появляются темы по ремонту автомобильных усилителей и в них практически одни и те-же вопросы, думаю что и тем кто ремонтирует стационарные усилки данная статья тоже будет полезна. Когда-то давно нашёл данную статью очень доходчиво и понятно расписана схемотехника+ понятные даже начинающим методики ремонта. Конечно к D классу это не относится но поняв структурное построение можно эту методику применять и для этих типов усилителей.

Данный алгоритм был выработан мною по опыту ремонта около полусотни различных УМЗЧ, от простейших, на несколько ватт или десятков ватт, до концертных «монстров» по 1…2 кВт на канал, большинство из которых поступало на ремонт без принципиальных схем.

Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

1. наличие контакта там, где его быть не должно;

2. отсутствие контакта там, где он должен быть,

то «сверхзадачей» ремонта является нахождение пробитого или оборванного элемента. А для этого – отыскать тот каскад, где он находится. Дальше – «дело техники». Как говорят врачи: «Правильный диагноз — половина лечения».

Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:

1. Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента.

2. Тестер (мультиметр).

3. Осциллограф.

4. Набор ламп накаливания на различные напряжения – от 220 В до 12 В (по 2 шт.).

5. Низкочастотный генератор синусоидального напряжения (весьма желательно).

6. Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно).

7. Измеритель емкости и эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) конденсаторов (весьма желательно).

8. И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

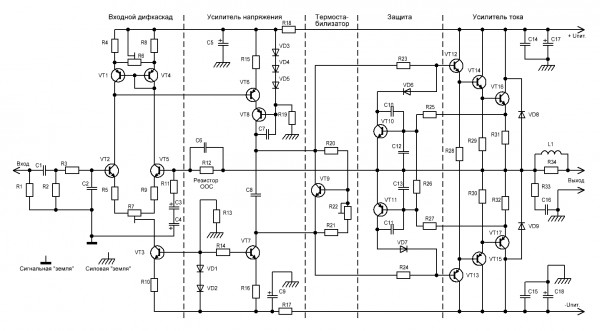

Рассмотрим данный алгоритм на примере ремонта гипотетического транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах (рис.1), не слишком примитивного, но и не очень сложного. Такая схема является наиболее распространенной «классикой жанра». Функционально он состоит из следующих блоков и узлов:

1) двухполярный источник питания (не показан);

2) входной дифференциальный каскад на транзисторах VT2, VT5 с токовым зеркалом на транзисторах VT1 и VT4 в их коллекторных нагрузках и стабилизатором их эмиттерного тока на VT3;

3) усилитель напряжения на VT6 и VT8 в каскодном включении, с нагрузкой в виде генератора тока на VT7;

4) узел термостабилизации тока покоя на транзисторе VT9;

5) узел защиты выходных транзисторов от перегрузки по току на транзисторах VT10 и VT11;

6) усилитель тока на комплементарных тройках транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона в каждом плече (VT12VT14VT16 и VT13VT15VT17).

Смотрим Рис1

1. Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.

2. Проверка наличия сетевого напряжения на входе: тупо перегорел сетевой предохранитель, разболталось крепление проводов сетевого шнура в вилке, обрыв в сетевом шнуре и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.

3. Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить. Если неважен результат. Но лучше не пропускать. Муторно, долго, противно, но – «Надо, Федя, надо…» ((С) «Операция «Ы»…).

4. Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.

5. Проверяем блок питания. Отпаиваем провода, идущие от БП к схеме (или отсоединяем разъем, если он есть). Вынимаем сетевой предохранитель и к контактам его держателя подпаиваем лампу на 220 В (60…100 Вт). Она ограничит ток первичной обмотки трансформатора, равно как и токи во вторичных обмотках.

Включаем усилитель. Лампа должна мигнуть (на время зарядки конденсаторов фильтра) и погаснуть (допускается слабое свечение нити). Это значит, что К.З. по первичной обмотке сетевого трансформатора нет, как нет явного К.З. в его вторичных обмотках. Тестером на режиме переменного напряжения измеряем напряжение на первичной обмотке трансформатора и на лампе. Их сумма должна быть равна сетевому. Измеряем напряжения на вторичных обмотках. Они должны быть пропорциональными тому, что измерено фактически на первичной обмотке (относительно номинального). Лампу можно отключать, ставить предохранитель на место и включать усилитель прямо в сеть. Повторяем проверку напряжений на первичной и вторичной обмотках. Соотношение (пропорция) между ними должно быть таким же, как при измерении с лампой.

Лампа горит постоянно в полный накал – значит, имеем К.З. в первичной цепи: проверяем целостность изоляции проводов, идущих от сетевого разъема, тумблер питания, держатель предохранителя. Отпаиваем один из поводов, идущих на первичную обмотку трансформатора. Лампа погасла – скорее всего вышла из строя первичная обмотка (или межвитковое замыкание).

Лампа горит постоянно в неполный накал – скорее всего, дефект во вторичных обмотках или в подключенных к ним цепях. Отпаиваем по одному проводу, идущему от вторичных обмоток к выпрямителя(м). Не перепутать, Кулибин! Чтобы потом не было мучительно больно от неправильной подпайки назад (промаркировать, например, с помощью кусочков липкой малярной ленты). Лампа погасла – значит, с трансформатором все в порядке. Горит – снова тяжко вздыхаем и либо ищем ему замену, либо перематываем.

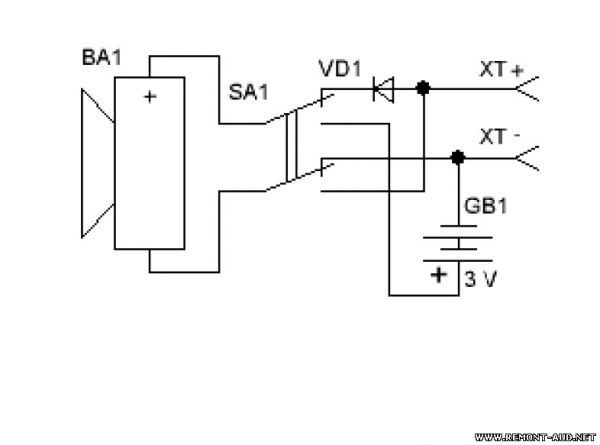

6. Определились, что трансформатор в порядке, а дефект в выпрямителях или конденсаторах фильтра. Прозваниваем диоды (желательно отпаять под одному проводу идущему к их выводам, либо выпаять, если это интегральный мост) тестером в режиме омметра на минимальном пределе. Цифровые тестеры в этом режиме часто врут, поэтому желательно использовать стрелочный прибор. Лично я давно пользуюсь прозвонкой-«пищалкой» (рис. 2, 3). Диоды (мост) пробиты или оборваны – меняем. Целые – «звоним» конденсаторы фильтра. Перед измерением их надо разрядить (. ) через 2-ваттный резистор сопротивлением около 100 Ом. Иначе можно сжечь тестер. Если конденсатор цел – при замыкании стрелка сначала отклоняется до максимума, а потом довольно медленно (по мере заряда конденсатора) «ползет» влево. Меняем подключение щупов. Стрелка сначала зашкаливает вправо (на конденсаторе остался заряд от предыдущего измерения) а потом опять ползет влево. Если есть измеритель емкости и ESR, то весьма желательно использовать его. Пробитые или оборванные конденсаторы меняем.

Рис2

7. Выпрямители и конденсаторы целые, но на выходе блока питания стои́т стабилизатор напряжения? Не беда. Между выходом выпрямителя(ей) и входом(ами) стабилизатора(ов) включаем лампу(ы) (цепочку(и) ламп) на суммарное напряжение близкое к указанному на корпусе конденсатора фильтра. Лампа загорелась – дефект в стабилизаторе (если он интегральный), либо в цепи формирования опорного напряжения (если он на дискретных элементах), либо пробит конденсатор на его выходе. Пробитый регулирующий транзистор определяется прозваниванием его выводов (выпаять!).

8. С блоком питания все в порядке (напряжения на его выходе симметричные и номинальные)? Переходим к самому главному – собственно усилителю. Подбираем лампу (или цепочки ламп) на суммарное напряжение, не ниже номинального с выхода БП и через нее (них) подключаем плату усилителя. Причем, желательно к каждому из каналов по отдельности. Включаем. Загорелись обе лампы – пробиты оба плеча выходных каскадов. Только одна – одно из плеч. Хотя и не факт.

Лампы не горят или горит только одна из них. Значит, выходные каскады, скорее всего, целые. К выходу подключаем резистор на 10…20 Ом. Включаем. Лампы должны мигнуть (на плате обычно есть еще конденсаторы по питанию). Подаем на вход сигнал от генератора (регулятор усиления – на максимум). Лампы (обе!) зажглись. Значит, усилитель что-то усиливает, (хотя хрипит, фонит и т.п.) и дальнейший ремонт заключается в поиске элемента, выводящего его из режима. Об этом – ниже.

9. Для дальнейшей проверки лично я не использую штатный блок питания усилителя, а применяю 2-полярный стабилизированный БП с ограничением тока на уровне 0,5 А. Если такового нет – можно использовать и БП усилителя, подключенный, как было указано, через лампы накаливания. Только нужно тщательно изолировать их цоколи, чтобы случайно не вызвать КЗ и быть аккуратным, чтобы не разбить колбы. Но внешний БП – лучше. Заодно виден и потребляемый ток. Грамотно спроектированный УМЗЧ допускает колебания питающих напряжений в довольно больших пределах. Нам ведь не нужны при ремонте его супер-пупер параметры, достаточно просто работоспособности.

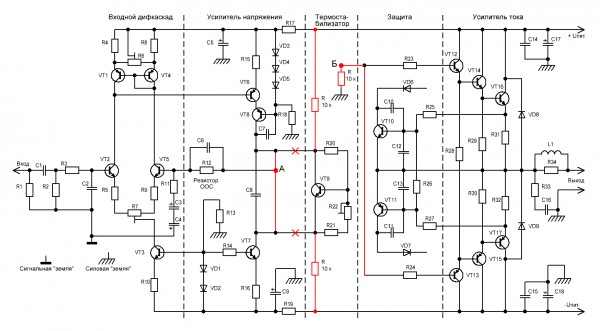

10. Итак, с БП всё в порядке. Переходим к плате усилителя (рис. 4). Перво-наперво надо локализовать каскад(ы) с пробитым(и)/оборванным(и) компонентом(ами). Для этого крайне желательно иметь осциллограф. Без него эффективность ремонта падает в разы. Хотя и с тестером можно тоже много чего сделать. Почти все измерения производятся без нагрузки (на холостом ходу). Допустим, что на выходе у нас «перекос» выходного напряжения от нескольких вольт до полного напряжения питания.

11. Для начала отключаем узел защиты, для чего выпаиваем из платы правые выводы диодов VD6 и VD7 (у меня в практике было три случая, когда причиной неработоспособности был выход из строя именно этого узла). Смотрим напряжение не выходе. Если нормализовалось (может быть остаточный перекос в несколько милливольт – это норма), прозваниваем VD6, VD7 и VT10, VT11. Могут быть обрывы и пробои пассивных элементов. Нашли пробитый элемент – меняем и восстанавливаем подключение диодов. На выходе ноль? Выходной сигнал (при подаче на вход сигнала от генератора) присутствует? Ремонт закончен.

Рис3

Ничего с сигналом на выходе не изменилось? Оставляем диоды отключенными и идем дальше.

12. Выпаиваем из платы правый вывод резистора ООС (R12 вместе с правым выводом C6), а также левые выводы R23 и R24, которые соединяем проволочной перемычкой (показана на рис. 4 красным) и через дополнительный резистор (без нумерации, порядка 10 кОм) соединяем с общим проводом. Перемыкаем проволочной перемычкой (красный цвет) коллекторы VT8 и VT7, исключая конденсатор С8 и узел термостабилизации тока покоя. В итоге усилитель разъединяется на два самостоятельных узла (входной каскад с усилителем напряжения и каскад выходных повторителей), которые должны работать самостоятельно.

Смотрим, что имеем на выходе. Перекос напряжения остался? Значит, пробит(ы) транзистор(ы) «перекошенного» плеча. Выпаиваем, звоним, заменяем. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы). Наиболее частый вариант дефекта, однако должен заметить, что очень часто он является следствием выхода из строя какого-то элемента в предыдущих каскадах (включая узел защиты!). Поэтому последующие пункты все-таки желательно выполнить.

Перекоса нет? Значит, выходной каскад предположительно цел. На всякий случай подаем сигнал от генератора амплитудой 3…5 В в точку «Б» (соединения резисторов R23 и R24). На выходе должна быть синусоида с хорошо выраженной «ступенькой», верхняя и нижняя полуволны которой симметричны. Если они не симметричны – значит, «подгорел» (потерял параметры) какой-то из транзисторов плеча, где она ниже. Выпаиваем, звоним. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы).

Сигнала на выходе нет вообще? Значит, вылетели силовые транзисторы обоих плеч «насквозь». Печально, но придется выпаивать все и прозванивать с последующей заменой.

Не исключены и обрывы компонентов. Тут уж нужно включать «8-й инструмент». Проверяем, заменяем…

13. Добились симметричного повторения на выходе (со ступенькой) входного сигнала? Выходной каскад отремонтирован. А теперь нужно проверить работоспособность узла термостабилизации тока покоя (транзистор VT9). Иногда наблюдается нарушение контакта движка переменного резистора R22 с резистивной дорожкой. Если он включен в эмиттерной цепи, как показано на приведенной схеме, ничего страшного с выходным каскадом при этом произойти не может, т.к. в точке подключения базы VT9 к делителю R20–R22R21 напряжение просто повышается, он приоткрывается больше и, соответственно, снижается падение напряжения между его коллектором и эмиттером. В выходном сигнале простоя появится ярко выраженная «ступенька».

Однако (очень даже нередко), подстроечный резистор ставится между коллектором и базой VT9. Крайне «дураконезащищенный» вариант! Тогда при потере контакта движка с резистивной дорожкой напряжение на базе VT9 снижается, он призакрывается и, соответственно, повышается падение напряжения между его коллектором и эмиттером, что ведет к резкому возрастанию тока покоя выходных транзисторов, их перегреву и, естественно, тепловому пробою. Еще более дурацкий вариант выполнения этого каскада – если база VT9 соединена только с движком переменного резистора. Тогда при потере контакта на ней может быть все, что угодно, с соответствующими последствиями для выходных каскадов.

Если есть возможность, сто́ит переставить R22 в базо-эмиттерную цепь. Правда, при этом регулировка тока покоя станет выражено нелинейной от угла поворота движка, но IMHO это не такая уж и большая плата за надежность. Можно просто заменить транзистор VT9 на другой, с обратным типом проводимости, если позволяет разводка дорожек на плате. На работу узла термостабилизации это никак не повлияет, т.к. он является двухполюсником и не зависит от типа проводимости транзистора.

Проверка этого каскада осложняется тем, что, как правило, соединения с коллекторами VT8 и VT7 сделаны печатными проводниками. Придется поднимать ножки резисторов и делать соединения проводочками (на рис. 4 показаны разрывы проводников). Между шинами положительного и отрицательного напряжений питания и, соответственно, коллектором и эмиттером VT9 включаются резисторы примерно по 10 кОм (без нумерации, показаны красным) и замеряется падение напряжения на транзисторе VT9 при вращении движка подстроечного резистора R22. В зависимости от количества каскадов повторителей оно должно изменяться в пределах примерно 3…5 В (для «троек, как на схеме) или 2,5… 3,5 В (для «двоек»).

14. Вот и добрались мы до самого интересного, но и самого сложного – дифкаскада с усилителем напряжения. Они работают только совместно и разделить их на отдельные узлы принципиально невозможно.

Перемыкаем правый вывод резистора ООС R12 с колекторами VT8 и VT7 (точка «А», являющаяся теперь его «выходом»). Получаем «урезанный» (без выходных каскадов) маломощный ОУ, вполне работоспособный на холостом ходе (без нагрузки). Подаем на вход сигнал амплитудой от 0,01 до 1 В и смотрим, что будет в точке А. Если наблюдаем усиленный сигнал симметричной относительно земли формы, без искажений, значит данный каскад цел.

15. Сигнал резко снижен по амплитуде (мало усиление) – в первую очередь проверить емкость конденсатора(ов) С3(С4, т.к. производители для экономии очень часто ставят только один полярный конденсатор на напряжение 50 В и больше, рассчитывая, что в обратной полярности он все равно будет работать, что не есть гут). При его подсыхании или пробое резко снижается коэффициент усиления. Если нет измерителя емкости – проверяем просто путем замены на заведомо исправный.

Сигнал перекошен – в первую очередь проверить емкость конденсаторов С5 и С9, шунтирующих шины питания предусилительной части после резисторов R17 и R19 (если эти RC-фильтры вообще есть, т.к. нередко они не ставятся).

На схеме приведены два распространенных варианта симметрирования нулевого уровня: резистором R6 или R7 (могут быть, конечно же, и другие), при нарушении контакта движка которых тоже может быть перекос выходного напряжения. Проверить вращением движка (хотя, если контакт нарушен «капитально», это может и не дать результата). Тогда попробовать перемкнуть пинцетом их крайние выводы с выводом движка.

Сигнал вообще отсутствует – смотрим, а есть ли он вообще на входе (обрыв R3 или С1, К.З. в R1, R2, С2 и т.п.). Только сначала нужно выпаять базу VT2, т.к. на ней сигнал будет очень маленьким и смотреть на правом выводе резистора R3. Конечно, входные цепи могут сильно отличаться от приведенных на рисунке – включать «8-й инструмент». Помогает.

16. Естественно, описать все возможные причинно-следственные варианты дефектов мало реально. Поэтому дальше просто изложу, как проверять узлы и компоненты данного каскада.

Стабилизаторы тока VT3 и VT7. В них возможны пробои или обрывы. Из платы выпаиваются коллекторы и замеряется ток между ними и землей. Естественно, сначала нужно рассчитать по напряжению на их базах и номиналам эмиттерных резисторов, каким он должен быть. (N.B.! В моей практике был случай самовозбуждения усилителя из-за чрезмерно большого номинала резистора R10, поставленного изготовителем. Помогла подстройка его номинала на полностью работающем усилителе – без указанного выше разделения на каскады).

Аналогично можно проверить и транзистор VT8: если перемкнуть коллектор-эмиттер транзистора VT6, он также тупо превращается в генератор тока.

Транзисторы дифкаскада VT2V5T и токового зеркала VT1VT4, а также VT6 проверяются их прозвонкой после отпайки. Лучше замерить коэффициент усиления (если тестер – с такой функцией). Желательно подобрать с одинаковыми коэффициентами усиления.

17. Пару слов «не для протокола». Почему-то в подавляющем большинстве случаев в каждый последующий каскад ставят транзисторы все бо́льшей и бо́льшей мощности. В этой зависимости есть одно исключение: на транзисторах каскада усиления напряжения (VT8 и VT7) рассеивается в 3…4 раза бо́льшая мощность, чем на предрайверных VT12 и VT23 (. ). Поэтому, если есть такая возможность, их сто́ит сразу же заменить на транзисторы средней мощности. Неплохим вариантом будет КТ940/КТ9115 или аналогичные импортные.

18 18. Довольно нередкими дефектами в моей практике были непропаи («холодная» пайка к дорожкам/«пятачкам» или плохое облуживание выводов перед пайкой) ножек компонентов и обломы выводов транзисторов (особенно в пластмассовом корпусе) непосредственно возле корпуса, которые очень трудно было увидеть визуально. Пошатать транзисторы, внимательно наблюдая за их выводами. В крайнем случае – выпаять и впаять заново.

Если проверили все активные компоненты, а дефект сохраняется – нужно (опять же, с тяжким вздохом), выпаять из платы хоть по одной ножке и проверить тестером номиналы пассивных компонентов. Нередки случаи обрывов постоянных резисторов без каких-либо внешних проявлений. Неэлектролитические конденсаторы, как правило, не пробиваются/обрываются, но всякое бывает…

19. Опять же, по опыту ремонта: если на плате видны потемневшие/обугленные резисторы, причем симметрично в обеих плечах, сто́ит пересчитать выделяемую на нем мощность. В житомирском усилителе «Dominator» производитель поставил в одном из каскадов резисторы по 0,25 Вт, которые регулярно горели (до меня было 3 ремонта). Когда я просчитал их необходимую мощность – чуть не упал со стула: оказалось, что на них должно рассеиваться по 3 (три!) ватта…

20. Наконец, все заработало… Восстанавливаем все «порушенные» соединения. Совет вроде бы и банальнейший, но сколько раз забываемый. Восстанавливаем в обратной последовательности и после каждого соединения проверяем усилитель на работоспособность. Нередко покаскадная проверка, вроде бы, показала, что все исправно, а после восстановления соединений дефект опять «выползал». Последними подпаиваем диоды каскада токовой защиты.

Источник