- Какие бывают виды ремонта внутридомовых инженерных систем

- Ремонт внутридомовых инженерных систем: состав услуги

- Какие бывают виды ремонта внутридомовых инженерных систем?

- Как часто проводится ремонт внутридомовых инженерных систем?

- Решения «Галактики» обеспечивают переход на ремонт по техсостоянию при сокращении затрат и повышении надежности

- От слов к делу

- Что показали испытания

- Обслуживание коммунальных сетей: проблемы и пути их решения

- Разграничение балансовой принадлежности сетей

- Проблемы определения границы эксплуатационной ответственности

- Способы решения проблемы

- В заключение

Какие бывают виды ремонта внутридомовых инженерных систем

Ремонт внутридомовых инженерных систем — один из видов работ, выполняемых в рамках технического обслуживания инженерных коммуникаций объекта. Плановый и аварийный ремонт инженерных сетей выполняется специалистами соответствующего профиля с предварительной оценкой состояния системы и планированием задач.

От того, насколько качественно будут выполнены работы, зависит дальнейшая безопасность объекта и комфортность его эксплуатации. Чтобы необходимость в ремонте возникала реже, важно своевременно проводить плановые осмотры и выполнять диагностику оборудования, в том числе с использованием точных измерительных приборов.

Ремонт внутридомовых инженерных систем: состав услуги

Ремонт внутридомовых инженерных систем актуален для всех типов инженерных коммуникаций объекта. Для любого здания и сооружения необходим периодический ремонт инженерных сетей следующих видов:

- сантехника, система водоснабжения и все оборудование, в нее входящее;

- система канализации и водоотведения;

- газовые и топливные котлы, радиаторы отопления, обогреватели;

- оборудование, работающее с газом;

- проводка и приборы электроэнергии;

- система вентиляции и кондиционирования;

- лифты;

- системы связи, телевидения, охраны, сигнализации, противопожарной безопасности.

Услуги по ремонту внутридомовых инженерных систем включают работу только с внутренним оборудованием. Если требуется ремонт инженерных сетей за пределами объекта, он проводится с предварительным согласованием сроков работ. Проводится информирование всех жильцов и работников соседних зданий, если им придется отключать подачу воды, газа или систему отопления.

Внутридомовой ремонт может проводиться в любое время, если он не связан с отключением питания соседних объектов. Его планируют с учетом имеющихся проблем. В аварийных случаях ремонт проводят экстренно, если это необходимо для полноценного функционирования объекта.

Какие бывают виды ремонта внутридомовых инженерных систем?

Виды ремонта внутридомовых инженерных систем включают:

- текущие работы — замена изношенных механизмов, смена расходников, замеры и измерения рабочих показателей, настройка и отладка оборудования, профилактические осмотры, установка новой техники или модернизация старой;

- капитальные работы — полная замена участка сети, всей сети, переоборудование, перепланировка, полная или частичная замена труб, проводки, приборов учета и распределения;

- экстренные работы — ремонт, который выполняется при поломках, приводящих к невозможности полноценного использования объекта.

Ремонт инженерных сетей, кроме случаев экстренных работ, выполняется по графику. В графике рассчитываются сроки плановых осмотров. На них мастер может заранее увидеть проблему и спланировать время для ее устранения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем для каждой сети имеет свою специфику. Проще всего обстоят дела с оборудованием, которое является автономным или питается только от электричества или газа. Самые сложные вопросы связаны с отопительной системой. Она эксплуатируется сезонно, требует постоянного мониторинга состояния и подготовки к зимовке, проверок после отопительного сезона.

Как часто проводится ремонт внутридомовых инженерных систем?

Частота ремонта внутридомовых инженерных систем зависит от особенностей объекта. Плановый ремонт инженерных сетей назначается мастерами по результатам осмотров. Для некоторых объектов его достаточно проводить раз в пятилетку, а для некоторых приходится делать это ежегодно.

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по срокам различается для каждой из сетей. Теплоснабжение заменяют каждые 25 лет. Водоснабжение — раз в 15 лет. Электричество — раз в 20 лет. Канализационные стояки нужно заменять раз в 40-55 лет в зависимости от материала.

Текущие и капитальные ремонты важно проводить с максимальной ответственностью. Именно от уровня выполненных работ зависит возможность образования поломок и других неприятностей в процессе использования. Удобно, когда ремонтом занимается управляющая организация, которая ведет объект. Ей знакомы все особенности сооружения и его реальные потребности.

Источник

Решения «Галактики» обеспечивают переход на ремонт по техсостоянию при сокращении затрат и повышении надежности

Переход от планового ремонта к ремонту по состоянию позволяет предприятиям сэкономить существенные средства при одновременном сохранении необходимого уровня надежности оборудования. Сегодня в энергетике для этого появилась не только законодательная база, но и решения, автоматизирующие этот процесс.

Проблема поддержания в рабочем состоянии и обеспечения надежности оборудования, особенно используемого на стратегически важных предприятиях, обсуждается уже давно. Общепринятая методика составления планово-предупредительных ремонтов (ППР) не всегда гарантирует рациональное расходование средств для поддержания необходимого уровня надежности оборудования, так как она основана на рекомендациях производителей техники. И эти рекомендации не выходят за рамки срока службы оборудования. Однако ни для кого не секрет, что на многих российских предприятиях, в том числе, в сфере энергетики, используется оборудование, которое было произведено более 25 лет назад. Около 60% оборудования, на котором они работают, уже давно исчерпало заложенные сроки службы, но при этом может прослужить еще несколько лет или даже десятилетий. При этом ни один производитель не возьмет на себя ответственность прогнозировать его техническое состояние.

Вышедший 5 октября 2017 г. приказ Министерства энергетики России № 676 дал возможность предприятиям отрасли полностью изменить подход к проведению технического обслуживания и ремонта (ТОиР) техники и перейти от заранее запланированных предупредительных ремонтов к ремонтам по техническому состоянию. К слову, разработкой методики ремонтов по техническому состоянию российские энергетики начали заниматься достаточно давно: еще в начале 2000-х годов такие работы проводились «Русгидро», а затем «Интер РАО» и «Россетями». Последние даже провели паспортизацию всего оборудования, однако использовать ее результаты для всего парка первичного подстанционного оборудования и ЛЭП до выхода приказа Минэнерго было невозможно из-за отсутствия единой методики.

От слов к делу

В конце 2018 г. корпорация «Галактика» завершила научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу для крупной отечественной магистральной электросетевой компании, целью которой стала разработка методологии формирования предложений в планы ремонтных и профилактических работ на основании данных о текущем техническом состоянии оборудования и создание программного обеспечения, автоматизирующего этот процесс.

В настоящее время для оценки состояния оборудования клиента используется экспертный анализ. Но такой анализ может нести субъективный характер. Таким образом, составленные на его основе планы ремонта не всегда оказываются оптимальными как с технической, так и с экономической точек зрения. При этом требования к надежности оборудования в отрасли являются одними из самых высоких.

В основе созданной корпорацией «Галактика» модели тоже лежат данные о техническом состоянии оборудования, полученные от экспертов. Однако имеется возможность подключить к ней всевозможные диагностические датчики, которые будут передавать сведения о текущем состоянии оборудования, а также оснастить экспертов мобильными планшетами, с помощью которых они будут передавать данные в систему непосредственно с объекта. К тому же система позволяет учитывать историю уже проведенных ремонтов. Кроме того, оценка технического состояния оборудования в системе проводится в единых сценарных условиях для всех филиалов и подразделений компании, что обеспечивает сопоставимость полученных результатов оценки.

Но главная ее особенность – наличие специализированного алгоритма расчета приоритетности, позволяющего на базе оценки множества параметров ранжировать оборудование по важности: что необходимо ремонтировать прямо сейчас, а что может какое-то время подождать. Этот алгоритм помимо дефектов учитывает последствия отказа оборудования как для отдельной подстанции или ЛЭП, так и для всей рассматриваемой электрической сети с учетом величины потока отказа каждой единицы оборудования.

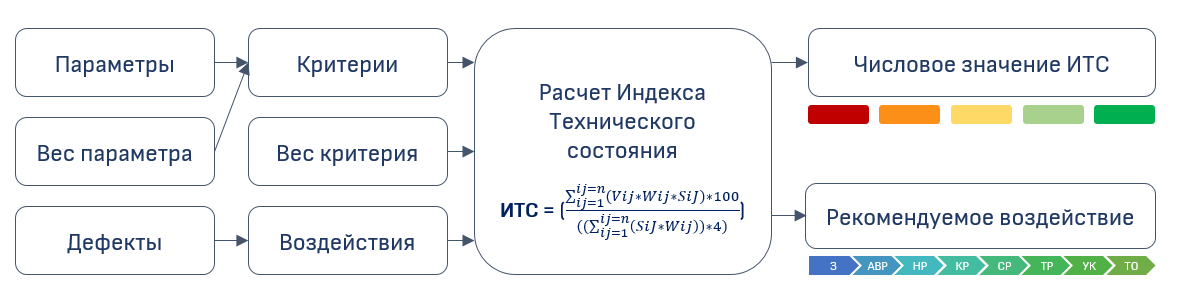

Методика ремонтов по состоянию

Источник: Корпорация «Галактика», 2019

В ходе реализации НИОКР было разработано методическое обеспечение, которое легло в основу алгоритмов работы программно-технического комплекса, обеспечивающего автоматизированное составление предложений по формированию альтернативных планов с учетом технического состояния электрооборудования на основе риск-ориентированного подхода с учетом показателей важности и надежности оборудования клиента.

Что показали испытания

Созданная корпорацией «Галактика» система прошла пилотные испытания на базе 3 подстанций и 8 ЛЭП. В тестировании использовались данные по первичному подстанционному оборудованию и ЛЭП напряжением 110кВ и выше. Система позволяет рассчитать программы ремонтов и замен по разным сценариям. Во-первых, с различным распределением объемов финансирования для оборудования ПС и ЛЭП. Во-вторых, с учетом и без учета ППР.

Пилотные испытания показали, что алгоритмы, реализованные в системе, дают возможность провести воздействие на большее число единиц оборудования в пределах утвержденного лимита за счет более рационального подбора объема воздействий. С их помощью можно провести максимально затратные воздействия на важное и ненадежное электрооборудование в первоочередном порядке без выхода за рамки объема финансирования. Это позволяет значительно снизить риск возникновения серьезной аварии в энергосистеме, которая при развитии может привести к серьезным последствиям, вплоть до отказа энергосистемы.

Также с помощью новой системы можно провести экономическую оценку целесообразности дальнейшей эксплуатации оборудования – определить, что является более выгодным: дальнейшая эксплуатация оборудования или его замена. Это дает возможность достичь наибольшей эффективности планирования ТОиР, при котором при меньшем объеме финансирования появляется значительный прирост ИТС и значительное снижение показателя, учитывающего риск отказа оборудования, т.к. воздействия осуществляются только на дефектное, важное и ненадежное оборудование.

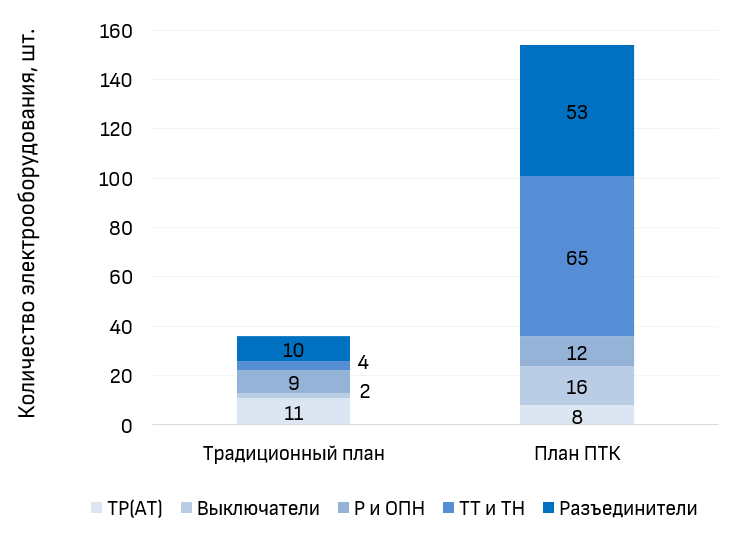

Изменение количества обслуживаемого оборудования в рамках утвержденного лимита

Источник: Корпорация «Галактика», 2019

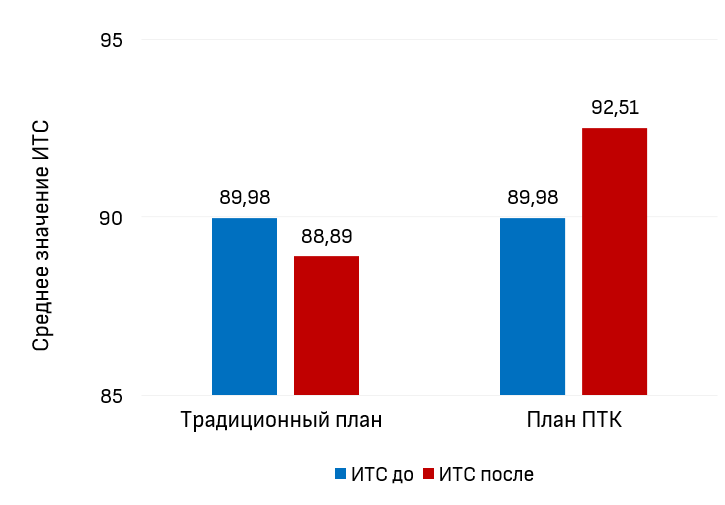

По результатам разработки клиент получит возможность перейти от выделения средств на ремонт и обслуживание оборудования каждому отдельному предприятию к пообъектному финансированию, направленному на поддержание в необходимом техническом состоянии конкретного оборудования. С помощью новой системы можно узнать, насколько изменится индекс технического состояния оборудования после того, как с ним будут проведены определенные мероприятия и потрачены определенные средства.

Средние значения ИТС по всей базе электрооборудования до и после реализации воздействий планов ТОиР

Источник: Корпорация «Галактика», 2019

Существенные изменения претерпел и составленный ранее на базе экспертных оценок график ремонтов: часть запланированных мероприятий были заменены на более простые и дешевые, для ряда оборудования была рекомендована замена. «С помощью алгоритмов, заложенных в системе, удалось подобрать более рациональные объемы воздействия с точки зрения увеличения суммарного индекса технического состояния всего оборудования. При этом объемы финансирования работ остались прежними», – говорит член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров.

В процессе эксплуатации системы заложенные в нем алгоритмы будут корректироваться на основании поступающих новых данных о проведенных ремонтах и изменении состоянии оборудования. А значит, формируемые рекомендации будут все более и более точными. Таким образом, созданная система позволяет реализовать подход, основанный на обслуживании по техническому состоянию с учетом важности и надежности при контроле состояния сетей и оборудования клиента.

Подобная система может использоваться на любом энергетическом предприятии как в России, так и в странах СНГ как дополнение к системе ТОиР, а также в промышленности, металлургии, на транспорте. Ее адаптация под специфику предприятия займет от 3 до 6 месяцев, говорят в «Галактике».

Источник

Обслуживание коммунальных сетей: проблемы и пути их решения

Сегодня любой благоустроенный МКД обеспечен коммунальными услугами: холодной и горячей водой, электричеством и теплом. Содержание и обслуживание инженерных сетей – залог бесперебойного и качественного получения потребителями КУ. Рассказываем, кто и в каком объёме обязан содержать и обслуживать такие коммунальные сети.

Разграничение балансовой принадлежности сетей

Бесперебойное и качественное обеспечение жителей домов коммунальными услугами возможно при условии надлежащего состояния внутридомовых инженерных коммуникаций и сетей, подводящих ресурс к многоквартирному дому.

Правила № 124, обязательные при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами, в качестве существенного условия договоров, заключаемых УО с РСО, определяют условие о разграничении обязательств сторон по обеспечению обслуживания инженерных сетей.

Граница раздела при распределении указанных обязанностей определяется в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности сетей и актом эксплуатационной ответственности сторон. Акт разграничения имеет большое значение.

Во-первых, в случае аварии, когда дом остался без воды, тепла или света, или подвал заливает канализация, поставщик будет апеллировать к имеющемуся акту раздела границ, а при отсутствии такового – указывать, что аварийные коммуникации ему не принадлежат и он их не обслуживает.

Итог, как правило, один: ТСЖ или управляющая организация вынуждены под массированным нажимом жильцов срочно своими силами устранять аварию. Даже будь они правы, практика показывает, что при наличии не оспоренных ни через прокуратуру, ни через администрацию или ГЖИ актов оперативно решить этот вопрос не получается, а страдают в итоге жильцы дома.

Во-вторых, любые сети необходимо регулярно обслуживать, осуществлять их текущий, а со временем и капитальный ремонт зачастую с полной заменой. Всё это не дешево. При изменении границы балансовой принадлежности указанные расходы в полном объёме будут лежать на ресурсоснабжающей организации, а устранение засоров, текущий и капитальный ремонт сетей станут обязанностью поставщика.

В-третьих, управляющая организация избавляется от обязанности оплачивать нормативные потери на участках сетей, исключаемых из акта разграничения балансовой принадлежности. Особенно это актуально для сетей тепло- и электроснабжения.

При отсутствии актов разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон возникает проблема «бесхозяйных» сетей, что также требует внесения определенности во взаимоотношения с ресурсоснабжающей организацией.

Проблемы определения границы эксплуатационной ответственности

Согласно п. 8 Правил № 491, внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей, входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством России, является внешняя граница стены многоквартирного дома.

Границей же эксплуатационной ответственности при наличии общедомового прибора учёта соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или РСО, является место соединения ОДПУ с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

Но это теория, а на практике всё происходит иначе. В подавляющем большинстве случаев ресурсоснабжающая организация заинтересована прежде всего в сокращении своих издержек и соответственно увеличении прибыли. Поэтому, пользуясь своим доминирующим положением, она старается подписать акт разграничения на максимально выгодных для себя условиях.

Для этого РСО стремится установить границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности как можно дальше от внешней стены многоквартирного дома. Зачастую акты разграничения, как старые, так и новые, возлагают на управляющие организации или ТСЖ ответственность за участки сетей за пределами МКД.

Ресурсоснабжающие организации, как правило, апеллируют именно к возможности установления иного порядка соглашением сторон, ссылаются на то, что спорные участки у них на балансе не числятся или строились застройщиком исключительно для этого дома и им не передавались. Следовательно, раз акты уже подписаны с отнесением части сетей на управляющую организацию или ТСЖ, то они являются действующими и оснований для изменения границ нет.

Однако здесь РСО лукавят, поскольку соглашение об изменении границ и выносе их за пределы МКД ресурсоснабжающая организация может заключить только с собственниками, а не с управляющей организацией или ТСЖ. В отсутствие решения общего собрания собственников акты разграничения, устанавливающие границу за пределами внешней стены МКД, противоречат закону.

Способы решения проблемы

Нашей юридической фирмой «Южный региональный центр поддержки ЖКХ» выработан эффективный механизм приведения актов разграничения в соответствие с требованиями законодательства.

Каким же образом возможно установить границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности коммунальных сетей, которая бы максимально отвечала интересам собственников помещений МКД? Мы видим два пути: внесудебный и судебный.

Внесудебный путь гораздо быстрее, проще и дешевле, чем судебный, но есть один нюанс. Необходима «добрая воля» РСО на подписание акта, по которому балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность на все участки сетей, расположенных за внешней стеной многоквартирного жилого дома, закрепляется за ней.

При отсутствии «доброй воли» РСО единственно возможным остаётся судебный путь установления границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности коммунальных сетей.

При этом многие управляющие организации, не добившись справедливости во внесудебном порядке, останавливаются и подписывают акт разграничения на условиях, диктуемых ресурсоснабжающей организацией.

Вот несколько причин, по которым управляющие организации так поступают:

- не хотят ссориться с РСО;

- думают, что судиться – дорого и сложно;

- полагают, что судиться с монополистом бесперспективно.

Мы убеждены, что указанные причины надуманны, т.к. «поссориться» с ресурсниками, защищая свои законные права и интересы в судебном порядке невозможно по определению. Наша обширная практика свидетельствует о том, что какие-либо негативные последствия отсутствуют, а преимущества от пересмотра границ очевидны.

Хорошие отношения с РСО зачастую не предоставляют УО каких-либо привилегий: если вы должны – на вас подадут в суд, если вы нарушаете условия договора – никто не станет закрывать на это глаза. При этом никакие хорошие отношения не заставят РСО в случае аварии за пределами МКД оперативно выполнить ремонтные работы, если участок в акте разграничения был включён в зоны вашей ответственности.

Относительно расходов на оплату юридических услуг нужно учитывать, что, согласно положениям Арбитражного процессуального кодекса РФ, данные издержки будут возмещены за счёт РСО. Это значит, что юридические услуги для УО будут фактически бесплатными, а экономический эффект и польза от изменения границ сетей электро-, тепло- и водоснабжения в будущем компенсируют небольшие дополнительные затраты времени на предоставление копий необходимых документов.

Южный региональный центр поддержки ЖКХ уже на протяжении нескольких лет эффективно решает вопрос по пересмотру актов границ инженерных сетей. Все судебные дела завершаются положительным результатом. С 2018 года предложение ЮРЦП ЖКХ стало доступно для всех регионов РФ.

В заключение

Рекомендуем вам после прочтения статьи проверить договоры с РСО. Если у вас отсутствует акт разграничения или он есть, но граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в нём указана не по внешней стене многоквартирного дома, или есть «бесхозяйные» участки, – не откладывая, обращайтесь в суд за защитой ваших нарушенных прав.

Автор статьи – Дмитрий Андреевич Топоров, зам. руководителя ЮРЦП ЖКХ, к.ю.н., доцент кафедры Гражданского права РГЭУ «РИНХ».

Источник