- ВВЕДЕНИЕ

- 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКРАНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

- Конструктивные решения

- Особенности работы и режим нагружения

- 2. ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДКРАНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

- Общие положения

- Характерные дефекты и повреждения элементов подкрановых конструкций

- 3. СРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СЕРЬЕЗНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- 4. РЕМОНТ ПОДКРАНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

- Общие положения

- Правка деформированных элементов

- Особенности производства сварочных работ

ВВЕДЕНИЕ

Р уководство предназначено для работников служб эксплуатации и ремонтных служб на предприятиях Минмета СССР и развивает основные положения ОРД 00 000-89 «Техническая эксплуатация стальных конструкций производственных зданий» в части, касающейся подкрановых конструкций.

Р уководство основано на результатах исследований, опыте проектирования и реализации мероприятий по продлению сроков эксплуатации, ремонту и увеличению ресурса подкрановых конструкций институтов Укрниипроектстальконструкция, Сибпроектстальконструкция, Ленпроектстальконструкция, Днепрпроектстальконструкция, МИСИ им. Куйбышева, НИСИ, ЧПИ, ДИСИ и ряда других организаций. Рекомендации апробированы на практике в условиях ряда металлургических комбинатов.

В се ссылки на нормативные документы и государственные стандарты приведены по состоянию на 01.01.91 г.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКРАНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Конструктивные решения

1.1 . Подкрановые конструкции предназначены для обеспечения передвижения мостовых кранов, восприятия и передачи на каркас здания крановых нагрузок. Кроме того, являясь элементами каркаса, подкрановые конструкции выполняют также ряд дополнительных функций: горизонтальную развязку колонн из плоскости рамы, передачу на вертикальные связи между колоннами продольных усилий (от тормозных сил, ветровых нагрузок на торцы здания, температурных и сейсмических воздействий), распределение между поперечными рамами, локально действующих крановых нагрузок и обеспечение пространственной работы каркаса.

В отдельных случаях подкрановые конструкции воспринимают также нагрузки от опирающихся на них строительных и технологических конструкций (стропильные конструкции, стойки фахверка, технологические и ремонтные площадки, промышленные проводки и т.д.).

Т акая передача нагрузки допустима только в тех случаях, когда это предусмотрено проектом и подкрановые конструкции рассчитаны на дополнительную нагрузку от подвешенного или установленного на них оборудования.

1.2 . Подкрановые конструкции под мостовые опорные краны состоят: из подкрановых балок или ферм, воспринимающих вертикальные крановые нагрузки D; тормозных конструкций, воспринимающих поперечные горизонтальные воздействия T; связей, обеспечивающих жесткость и неизменяемость подкрановых конструкций; узлов, передающих крановые воздействия на колонны; крановых рельсов с элементами крепления и упоров (рис. 1.1 ).

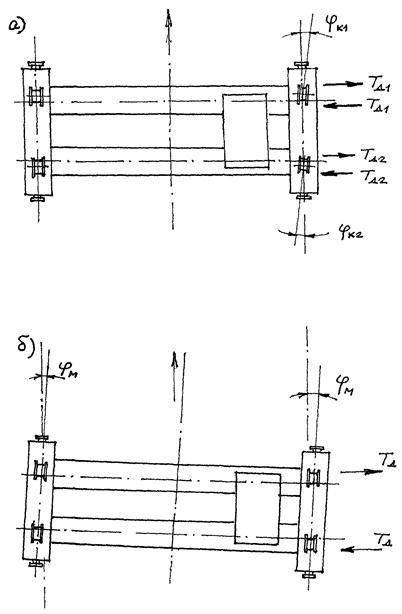

Р ис. 1.1. Схема нагрузок (а) и состав подкрановых конструкций (б):

1 — подкрановая балка; 2 — тормозная конструкция; 3 — связи; 4 — рельс с креплениями

1.3 . По статической схеме подкрановые балки подразделяются на:

— однопролетные разрезные балки (рис. 1.2, а);

— неразрезные балки (рис. 1.2, б);

— подкрановые фермы (рис. 1.2, в).

Е сли в качестве подкрановой конструкции используется подкраново-подстропильная ферма, то подкрановая балка работает как неразрезная на упруго-проседающих опорах (рис. 1.2 , г).

1.4 . Основным типом сечения подкрановых балок является составной (сварной) двутавр (рис. 1.3 , а).

П ри кранах малой грузоподъемности и небольшом пролете балок (до 6 — 7 м) могут применяться прокатные двутавры (рис. 1.3 , б).

В зданиях, построенных до 50-х годов, а также при кранах весьма тяжелого режима работы нередко используются клепаные балки (рис. 1.3 , в).

П ри пролетах 12 м и более для подкрановых конструкций могут использоваться решетчатые балки с жестким верхним поясом.

В отдельных случаях для подкрановых конструкций применяют также двухстенчатые балки (рис. 1.3 , г), балки на высокопрочных болтах (аналогичные клепаным) и балки с усиленным верхним поясом (рис. 1.3 , д).

1.5 . В зданиях, построенных до 50-х годов, подкрановые балки выполнены в основном из кипящей малоуглеродистой стали марки Ст3кп. В последующие годы для подкрановых балок использовали полуспокойную и спокойную сталь. С 70-х годов начали применять балки из низколегированных сталей марок 09Г2С, 14Г2, 10Г2С1, 15ХСНД и др., а также бистальные (пояса из низколегированной стенки из малоуглеродистой стали).

Р ис. 1.2. Типы подкрановых конструкций:

а — разрезная; б — неразрезная; в — подкрановая ферма; г — подкраново-подстропильная ферма

Р ис. 1.3. Типы сечений подкрановых балок:

а — сварной составной двутавр; б — прокатный двутавр, в — клепаный двутавр; г — двустенчатая балка; д — с усиленным верхним поясом

1.6 . Тормозные конструкции служат для восприятия поперечных горизонтальных воздействий и выполняются в виде тормозного листа (рис. 1.4 , а) или тормозной фермы (рис. 1.4 , б).

П ри кранах малой грузоподъемности поперечные горизонтальные воздействия могут восприниматься верхним поясом. Для повышения горизонтальной жесткости подкрановых балок верхний пояс может быть усилен (рис. 1.4 , в).

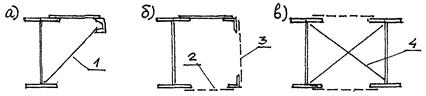

1.7 . Связи по подкрановым конструкциям устраиваются, как правило, при пролете 12 м и более. Они служат для предотвращения колебаний нижних поясов балок или ферм.

П о крайним рядам устанавливают подкосы (рис. 1.5 , а) или горизонтальную связевую и вертикальную вспомогательную фермы (рис. 1.5 , б).

П о средним рядам нижние пояса балок соединяются горизонтальной фермой, а в третях пролета могут устанавливаться вертикальные связи (рис. 1.5 , в).

1.8 . Вертикальное давление подкрановых балок передается на колонны с помощью опорных ребер: торцевых (рис. 1.6 , а) или врезанных (рис. 1.6 , б, в).

Г оризонтальные продольные усилия (торможение кранов, ветровая нагрузка, действующая на торец здания, и т.д.) в связевом блоке передаются через анкерные болты крепления балок к колоннам либо через листовые планки (рис. 1.6 , а).

Г оризонтальные поперечные воздействия передаются на колонны через диафрагмы (рис. 1.7 ) или стержневые элементы (рис. 1.8 ), либо через упорные планки (рис. 1.9 ).

В зданиях старой постройки с кирпичными стенами для передачи горизонтальных поперечных воздействий нередко использовались тяжи, соединяющие балки со стеной.

Р ис. 1.4. Типы тормозных конструкций:

а — тормозной лист; б — тормозная ферма; в — усиление верхнего пояса

Р ис. 1.5. Связи по подкрановым конструкциям:

1 — подкосы; 2 — 3 — связевые фермы; 4 — диафрагма

Р ис. 1.6. Опирание балок на колонны (а, б, с — варианты)

Р ис. 1.7. Узлы крепления балок к колоннам:

а — с диафрагмой; б — стержневое крепление; в — с упорными планками

Р ис. 1.8. Типы креплений кранового рельса:

а — на крючьях; б — на планках; в — на сварке

Р ис. 1.9. Дефекты конструктивной формы подкрановых балок:

1 — короткие ребра жесткости; 2 — пакет поясных листов; 3 — отсутствие вырезов в ребрах жесткости; 4 — прерывистый шов крепления тормозного листа; 5 — низкое качество сварки и неполное проплавление верхнего поясного шва; 6 — неравномерность контакта пояса и рельса

1.9 . В качестве подкранового рельса применяются, как правило, специальные крановые рельсы типа Кр70, Кр80, Кр100, Кр120. Для кранов грузоподъемностью до 30 т могут применяться рельсы типа Р43. Крепление рельсов Р43 осуществляется с помощью крючьев. Для крепления рельсов типа КР используются в основном одно- и двухболтовые планки (рис. 1.10 ).

С тыки рельсов должны обеспечивать плавный переход колес на стыкуемых участках и могут быть выполнены на болтах или на сварке. Сварка рельсов производится ванным способом. При этом должна быть обеспечена свобода перемещений в температурном шве.

1.10 . По концам кранового пути для предотвращения перехода кранов за пределы пути устанавливаются крановые упоры. В целях смягчения возможных ударов к передней части упора должны быть прикреплены амортизирующие элементы (деревянный брус, пружинные буфера и т.д.).

1.11 . Состояние подкрановых конструкций в значительной степени зависит от конструктивного решения и технических требований, предъявляемых при их проектировании.

В зданиях, запроектированных до 40-х годов, в основном применялись клепаные балки. При соблюдении технических требований, содержащихся в документах того времени, эти балки обладают повышенной долговечностью (сроки их эксплуатации зачастую достигают 50 — 60 лет). Вместе с тем для этих балок нередко применялась кипящая сталь без ограничения по содержанию серы, фосфора и других вредных примесей, что определяет их повышенную склонность к старению. Кроме того, при усилении таких балок с помощью сварки возможно возникновение трещин. В случае, если лист стенки клепаных балок не пристроган к верхнему поясу, заклепки крепления поясных уголков перенапрягаются и разрушаются (срез стержня, отрыв головки). Заклепки с потайной головкой, расположенные под рельсом, нередко выступают над поясом и под действием динамических нагрузок ослабляются.

Р ис. 1.10. Улучшенные конструктивные формы подкрановых балок:

а , б — с полками из широкополочных тавров и двутавров; в — двустенчатые; г, д — с усиленным верхним поясом

С варные подкрановые балки начали широко внедряться в 40-х годах. Их основным недостатком в тот период было недостаточно высокое качество сварки, как правило, ручной (наличие дефектов швов, неполное проплавление верхнего поясного шва, использование некачественных электродов и т.д.). Допускалось применение верхнего пояса в виде сварного пакета из двух листов: при неплотном прилегании листов друг к другу, соединяющие их швы воспринимают распорные воздействия и разрушаются. Под короткими ребрами, укрепляющими стенку от потери местной устойчивости, возникают трещины. Ребра жесткости в месте крепления к верхнему поясу не имели вырезов для пропуска поясных швов. В результате в этой зоне возникает повышенная концентрация напряжений, снижающая усталостную прочность балок (рис. 1.11 ).

К репление разрезных балок к колоннам осуществлялось с помощью жестких диафрагм (рис. 1.7 ), препятствующих свободному повороту и обжатию опорных сечений. В результате под воздействием переменных нагрузок в узлах крепления балок к колоннам появляются усталостные разрушения.

П ониженной усталостной прочностью обладают также прерывистые сварные швы, нередко применявшиеся для крепления тормозного листа к верхнему поясу.

Д о 60-х годов при пролетах балки 12 м и более достаточно часто применялись решетчатые конструкции, верхний пояс которых работает на сжатие с изгибом и имеет знакопеременный цикл напряжений. В узлах крепления решетки, особенно при использовании сварных соединений, возникает повышенная концентрация напряжений. Все это снижает усталостную прочность решетчатых подкрановых конструкций.

Р ис. 1.11. Дефекты мостового крана:

а — перекос колес; б — перекос моста крана

В последующих нормах проектирования стальных конструкций был внесены изменения, ужесточившие требования, предъявляемые к подкрановым конструкциям, и направленные на повышение их усталостной прочности. Основными из них являются:

— требования к качеству стали для подкрановых конструкций (не допускается применение кипящей стали);

— обеспечение полного проплавления поясных швов для балок под краны режима работы 7К и 8К;

— устройство вырезов в ребрах жесткости;

— недопустимость применения прерывистых швов;

— недопустимость применения пакета из двух листов для поясов балок;

— необходимость проверки усталостной прочности верхней зоны стенки балок под краны режима работы 7К и 8К.

О днако, как показывает практика, все эти требования не обеспечивают в должной мере повышения долговечности подкрановых балок и срок их службы в цехах с кранами режима работы 7К и 8К в зонах наиболее интенсивной работы порой не превышает 4 — 5 лет. Это объясняется тем, что сварная балка двутаврового сечения не полностью соответствует условиям работы подкрановых конструкций, а именно:

— низкая крутильная жесткость верхнего пояса не обеспечивает восприятия крутящего момента от внецентренного приложения крановой нагрузки;

— наличие неровностей контакта пояса и рельса приводят к повышенным местным напряжениям в стенке;

— влияние сварки и повышенная концентрация напряжений в наиболее напряженной зоне стенки снижают усталостную прочность металла.

Ч асто используемые крепления балок к колоннам не соответствуют принимаемому при расчете шарнирному опиранию и в результате испытывают значительные воздействия, обычно не учитываемые при проектировании. Особенно это проявляется при использовании объединенной горизонтальной опорной пластина вместо разрезной по рис. 1.7 или общей для смежных балок вертикальной опорной пластины.

Н аиболее радикальным путем обеспечения необходимой надежности и долговечности подкрановых конструкций является использование новых конструктивных форм балок, таких как:

— балки с поясами из широкополочных двутавров и тавров (рис. 1.10, а);

— двустенчатые балки (рис. 1.10, б);

— балки с усиленным верхним поясом (рис. 1.10, в, г).

З начительное повышение срока службы подкрановых балок может быть достигнуто также при установке между рельсами и верхним поясом упругих резинометаллических просадок, о чем свидетельствует зарубежный опыт.

Д ля снижения динамических воздействий от кранов целесообразно применение бесстыковых рельсов с соединениями на ванной сварке.

Д ля узлов крепления балок к колоннам следует использовать гибкие элементы (рис. 1.3 ) или крепления, обеспечивающие свободу продольных перемещений (рис. 1.9 ).

Особенности работы и режим нагружения

1.12 . Для работы подкрановых конструкций характерны: действие больших сосредоточенных подвижных нагрузок, достигающих 80 т на колесо и носящих динамический характер; переменный и знакопеременный многократно повторяющийся цикл напряжений, вызывающий усталость металла; сложный характер напряженного состояния.

1.13 . Неблагоприятное воздействие на работу подкрановых конструкций оказывают несовершенства кранового пути: смещение рельса с оси подкрановой балки приводит к возникновению крутящего момента и появлению в стенке дополнительных напряжений; неравномерность контакта подошвы рельса и верхнего пояса повышает уровень местных напряжений в стенке; неровности головки рельса, смещение и перепады в стыках вызывают дополнительные динамические воздействия.

П ри продольных уклонах и не параллельности путей по двум сторонам крана за счет жесткости моста происходит перераспределение давления между колесами крана (отмечены случаи перемещения крана на трех колесах). Сужение и расширение путей, поперечные уклоны, перекосы колес приводят к возникновению дополнительных поперечных горизонтальных воздействий.

З начительные дополнительные усилия на подкрановые пути возникают вследствие отклонений в конструкции самих мостовых кранов. Наиболее часто встречается перекос колес моста крана (рис. 1.11 , а), в результате чего при движении моста возникают дополнительные поперечные усилия Тд. Перекос колес приводит также к интенсивному абразивному износу рельса.

П ерекос моста крана в плане (рис. 1.11 , б) приводит к тем же последствиям, что и перекос колес.

Р азность диаметров колес крана вызывает «забегание» одной из концевых балок моста относительно другой, что в свою очередь за счет возникающего перекоса моста крана, приводит к дополнительным поперечным и продольным усилиям на подкрановые конструкции.

В се перечисленные дефекты конструкции мостовых кранов приводят к преждевременному износу рельса, узлов его крепления, повышенной динамичности и снижают долговечность подкрановых конструкций.

1.14 . Большое влияние на долговечность подкрановых конструкций оказывают дефекты изготовления и монтажа: низкое качество сварных соединений, неполное проплавление верхнего пояса шва приводит к повышенной концентрации напряжений и снижает усталостную прочность подкрановых конструкций; отклонение балок от вертикальной плоскости и перекос опорных ребер приводит к дополнительным усилиям в элементах узлов крепления.

1.15 . Неблагоприятные условия работы подкрановых конструкций усугубляются нарушениями правил технической эксплуатации: перегрузкой кранов; резкими ударами тележки об упоры; подвеской к конструкциям коммуникаций, не предусмотренных проектом; неправильной установкой на верхние пояса балок домкратов для подъема кранов при их ремонте (например, без распределительных плит).

В зонах повышенных тепловыделений (над печами, холодильниками и т.д.) при выходе из строя или отсутствии тепловых экранов и нагреве свыше 100 °С балки испытывают дополнительные температурные воздействия, что может привести к их искривлению, короблению и разрушению узлов крепления. Достаточно сказать, что удлинение балки длиной, например, 12 м при нагреве на 200 °С составляет 30 мм.

П ри эксплуатации подкрановых конструкций при температуре ниже минус 25 °С (открытые крановые эстакады, неотапливаемые здания) вырастает опасность хрупких разрушений. Этому способствует ударный характер приложения нагрузки при расстройствах пути и неисправных концевых упорах, наличие трещин и трещиноподобных дефектов в сварных швах, низкое качество стали.

1.16 . Изложенные особенности работы подкрановых конструкций определяют их более высокую, чем для других элементов каркаса здания, повреждаемость.

Х арактер и скорость накопления повреждений подкрановых конструкций определяются в первую очередь режимов работы кранового оборудования.

С огласно ГОСТ 24546 -82 для всех видов грузоподъемных кранов установлены группы режима их работы IК-8К, которые назначают в зависимости от сочетания показателей — общего числа циклов работы крана за срок его службы и коэффициента нагруженности.

П равилами Госгортехнадзора предусмотрено четыре режима работы кранов: легкий (Л), средний (С), тяжелый (Т) и весьма тяжелый (ВТ), которые используются во многих действующих нормативно-технических документах. Соответствие указанным режимам с определенной точностью может быть установлено по следующим данным:

Группа режима работы по ГОСТ 24546 -82

Д ополнительные данные приведены в приложении 1 .

Д ля организации правильной эксплуатации подкрановых конструкций необходимо составить их паспорта для каждого пролета.

П аспорт должен содержать чертежи конструкций (схемы) указанием марок стали, данные об обнаруженных дефектах и повреждениях, исполнительные чертежи по усилению и ремонту. Здесь же приводятся сведения о количестве циклов нагружений в течение года эксплуатации при данном технологическом процессе (за один цикл принимать проход крана с грузом, возвращение без груза, подъем и опускание груза, перемещение тележки).

Н адо иметь в виду, что собственный вес моста крана и тележки без груза в некоторых случаях может вызывать напряжения в подкрановых конструкциях до 60 — 80 % расчетного значения по выносливости.

П одкрановые балки одного пролета отличаются по числу нагружения в несколько раз, а в связи с этим и внимание к ним должно быть различным.

2. ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДКРАНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Общие положения

2.1 . Отклонения параметров конструкций, их элементов и узловых соединений от проектных размеров, формы и качества сверх допустимых пределов, определяемых стандартами, называются несовершенствами .

Н есовершенства, появившиеся на стадии изготовления, транспортировки и монтажа называются дефектами . Дефекты характеризуют начальное состояние конструкций.

Н есовершенства, возникшие в процессе эксплуатации, называются повреждениями . Очагами развития повреждений часто являются дефекты изготовления и монтажа. Повреждения возникают и развиваются во времени и зависят от срока эксплуатации, интенсивности воздействий и соблюдения правил технической эксплуатации конструкций.

2.2 . Дефекты возникают в результате ошибок проектирования, низкого качества стали и металлопроката, нарушений технологии и неудовлетворительного контроля при изготовлении, нарушении правил транспортировки и низкого качества монтажных работ.

Д ефекты проектирования: несоответствие конструктивного решения принятой расчетной схеме, (см. например, п.п. 1.8 , 1.11 ) неправильное определение нагрузок и воздействий, ошибки в определении размеров сечений, сварных швов, количества заклепок и болтов, нарушений нормативных требований и т.д.

Д ефекты изготовления: несоответствие фактических размеров проектным; искажение формы элементов, нарушение требований норм по обработке кромок, низкое качество сварных и клепанных соединений, несоответствие качества стали, электродов и метизов требованиям проектной документации и государственных стандартов. Следует заметить, что нарушение технологии сварки может привести к разрушению конструкций даже при отсутствии нагрузки.

Д ефекты транспортировки: местные и общие искривления, разрывы элементов, расстройство соединений.

Д ефекты монтажа: отклонение элементов от проектного положения, отсутствие элементов и соединений, низкое качество монтажной сварки и установки монтажных болтов.

2.3 . Повреждения возникают в результате механических (силовых), температурных и химических (электромеханических) воздействий.

2.4 . Повреждения от механических (силовых) воздействий возникают в результате несоответствия расчетных предпосылок действительным условиям работы конструкций. Они вызываются:

— отклонением фактического напряженного состояния от расчетного вследствие упрощения и идеализации расчетной схемы конструкций, ее элементов, узлов и действующих нагрузок;

— пониженными прочностными характеристиками основного и наплавленного металла, наличием дефектов, ослабляющих поперечное сечение элементов, приводящих к концентрации напряжений;

— произвольным изменением сечений элементов, размеров сварных швов, количеству заклепок и болтов при изготовлении и монтаже по сравнению с проектными;

— недопустимой перегрузкой кранов;

— нарушениями в процессе монтажа и эксплуатации взаимного расположения элементов (смещение рельсов с оси подкрановой балки, перепады и зазоры в стыках рельса, продольные и поперечные уклоны, сужение и расширение путей, перекосы колес крана и т.д.), которые приводят к появлению дополнительных, не учитываемых расчетом, нагрузок и динамических воздействий;

— нарушениями правил технической эксплуатации: несанкционированное использование подкрановых конструкций для подвески блоков при ремонтных работах, вырезка отверстий для пропуска коммуникаций и т.д.

2.5 . Повреждения от воздействия высоких температур возникают в местах расположения источников тепловыделений (над печами, холодильниками и т.д.).

В горячих цехах при нагреве конструкции появляются значительные температурные перемещения, приводящие к отклонению конструкций от проектного положения. При наличии связей, препятствующих свободным перемещениям, в элементах конструкций возникают дополнительные усилия, которые могут привести к повреждению элементов (разрыву при растяжении или искривлению и потере устойчивости при сжатии).

П ри нагреве конструкций выше 100 °С разрушаются защитные лакокрасочные покрытия, при 300 — 400 °С происходит коробление элементов, особенно тонкостенных.

В неотапливаемых зданиях и открытых крановых эстакадах в зимний период от воздействия низких температур в местах концентрации напряжений (сварные швы, места резкого изменения сечений, фасонки ферм и т.д.) возможно возникновение хрупких трещин за счет хладноломкости металла. Особенно подвержены хрупким разрушениям конструкции, выполненные из кипящей стали. Появлению хрупких трещин способствуют также динамические воздействия кранов.

2.6 . Повреждения от химических воздействий появляются в виде разрушения защитных покрытий и коррозии металла.

И нтенсивность коррозионных повреждений, измеряемая скоростью проникания коррозии по толщине элементов в мм/год и относительной площадью участков, пораженных коррозией. Она зависит от степени агрессивности эксплуатационной среды, материала конструкций (марки стали), конструктивной формы элементов, системы и качества нанесения противокоррозионной защиты, а также соблюдения правил технической эксплуатации (своевременная ликвидация протечек кровли, трубопроводов, контроль за герметичностью оборудования, уборка пыли и т.д.).

Д ефекты и повреждения противокоррозионной защиты проявляются в виде шелушения, отслаивания, пор, трещин и других нарушений защитных свойств.

П овреждения металла возникают вследствие химической и электрохимической коррозии. Для стальных конструкций производственных зданий характерна электрохимическая коррозия.

К оррозионные повреждения металла подразделяются на общие (равномерные или неравномерные по площади поверхности) и местные в виде отдельных питингов, язв, сквозных поражений.

М естные коррозионные поражения возникают при локальных воздействиях, например, при протечках кровли, нарушении герметичности трубопроводов и т.д.

Е сли общая поверхностная коррозия приводит к уменьшению площади поперечного сечения элементов и повышению уровня напряжений, то местная коррозия не только ослабляет сечение, но и повышает концентрацию напряжений, что может привести к хрупкому разрушению конструкций.

2.7 . В зависимости от степени опасности для дальнейшей эксплуатации конструкции дефекты и повреждения делятся на три категории: А, Б и В.

2.8 . К категории А относятся дефекты и повреждения основных несущих элементов, их соединений и узлов, представляющие непосредственную опасность для дальнейшей эксплуатации конструкций: поперечные трещины в поясах балки, продольные трещины в стенке или в верхнем поясном шве длиной больше 200 мм, трещины в фасонках и стержнях решетчатых балок, массовое (свыше 30 %) ослабление заклепочных или болтовых соединений, значительные искривления сжатых элементов решетки, значительное (свыше 30 % по длине) разрушение соединений балки с тормозной конструкцией, разрушение элементов опорных узлов, значительные коррозионные повреждения металла (свыше 20 % по толщине элементов).

П ри обнаружении повреждений категории А следует немедленно остановить эксплуатацию конструкций на участке, где выявлены указанные повреждения, и провести усиление или замену конструкций.

2.9 . Повреждения категории Б приводят к перераспределению усилий между элементами конструкций, но вызывают аварийных перегрузок. По мере развития эти повреждения могут привести к повреждениям категории А. К ним относятся смещения элементов конструкций относительно проектного положения, искривления элементов, небольшие продольные трещины в стенке и поясном шве ба лок, ослабление отдельных заклепок и болтов, повреждение рельсов и их креплений, коррозионные повреждения стали, не превышающие 20 % по толщине, и т.д.

2.10 . К категории В относятся дефекты и повреждения, практически не снижающие несущую способность элементов, но превышающие допуски на изготовление и монтаж: местные повреждения тормозных листов, связей и тупиковых упоров, ослабление монтажных (нерабочих) болтов, разрушение защитных покрытий и т.д.

О тдельные повреждения категории В снижают долговечность конструкций, (например, повреждения защитных покрытий) и могут привести к повреждениям категории Б.

2.11 . В зависимости от категории повреждений, их количества и места расположения на подкрановых конструкциях общее техническое состояние последних может быть классифицировано как исправное, работоспособное, ограниченно работоспособное и неработоспособное.

2.12 . Исправными считаются элементы подкрановых конструкций, удовлетворяющие требованиям СНиП II-23-81* «Стальные конструкции Нормы проектирования» и СНиП III-18-75 «Металлические конструкции» Правила производства и приемки работ», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», а также «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора.

2.13 . К работоспособным относятся элементы подкрановых конструкций, выполненные с отдельными отступлениями от конструктивных требований и качества материалов, указанных в СНиП II-23-81* (см. раздел 1). Допускаются незначительные повреждения категории Б и В, если по результатам расчетов несущая способность конструкций при действии расчетных нагрузок обеспечена и они не препятствуют нормальной эксплуатации кранов.

П ри этом отклонения в положении рельсового пути не должны превышать допуски, установленные «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора.

В осстановление поврежденных элементов может быть отсрочено до ближайшего планового ремонта.

2.14 . К ограниченно работоспособным относятся элементы конструкций, имеющие повреждения категории Б и В, несущая способность которых обеспечена лишь при снижении интенсивности работы, скорости передвижения, грузоподъемности и других ограничениях на работу крана. Повреждения конструкций должны быть устранены в ближайший текущий ремонт.

2.15 . К неработоспособным относятся элементы с повреждениями категории А, несущая способность которых даже при возможных ограничениях на работу кранов не обеспечена. Эксплуатация конструкций возможна лишь после усиления по временной (до ближайшего текущего ремонта) либо постоянной схеме и восстановления работоспособности.

Характерные дефекты и повреждения элементов подкрановых конструкций

2.16 . Наиболее распространенные дефекты и повреждения подкрановых конструкций представлены в таблице 2.1 и на рис. 2.1 (нумерация дефектов и повреждений на рисунке соответствует нумерации в таблице).

2.17 . Отклонение конструкций от проектного положения (табл. 3.1 п.п. 1 — 7 * ) является, как правило, следствием ошибок изготовления и монтажа отсутствием надлежащего контроля за качеством и в случае воздействия сильных магнитных полей в цехах электролиза.

* Здесь и далее в скобках указаны ссылки на пункты табл. 2.1.

Р ис. 2.1. Характерные повреждения:

а — балок; б — тормозных конструкций; в — узлов крепления (цифры соответствуют позициям таблицы 2.1)

Предельное значение при эксплуатации

Наиболее вероятные причины возникновения

Способы устранения и ремонта. Рекомендации по эксплуатации

1. ОТКЛОНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нарушение высотных отметок установки балок (отклонение по высоте, мм)

1. Дефект монтажа

2. Осадки колонн

Затруднение работы кранов, перераспределение вертикальных давлений и местное перенапряжение стенки

2. Сужение и расширение путей ( D , мм)

l — нормальная ширина колеи крана

1. Дефект монтажа

2. Поворот фундаментов

Затруднение работы кранов, увеличение горизонтальных поперечных воздействий кранов, повреждение балок и узлов крепления

3. Смещение опорного ребра с оси колонны ( D , мм)

2. Смещение от температурных воздействий

Перегрузка колонн от внецентренного приложения нагрузки

4. Смещение балки с оси ряда ( D , мм)

1. Дефект монтажа

2. Поворот фундамента

Перегрузка подкрановой ветви колонны от внецентренного приложения нагрузки

5. Зазор в стыке между балками при отсутствии прокладок ( D , мм)

1. Дефект монтажа

2. Смещение от температурных воздействий

Ослабление болтов крепления балок к колоннам, продольное смещение балок (см. поз. 3)

6. Перепад высот ( D , мм)

1. Дефект изготовления

Повреждение стенки балки, излом рельса

7. Смещение рельса с оси подкрановой балки (е, мм)

1. Дефект монтажа

2. Отклонение колонн от проектного положения в результате поворота фундаментов

Повреждение стенки балки

2. ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ СВАРНЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК

8. Поперечная трещина в поясе — в верхнем поясе

1. Повышенные горизонтальные поперечные воздействия

2. Концентрация напряжения в местах резкого изменения сечения, дефектов стыковых швов, у отверстий

Снижение несущей способности

1. Перегрузка крана.

2. Низкое качество стали

3. Концентрация напряжений в местах резкого изменения сечения, дефекты стыковых швов, приварки ребер жесткости и элементов крепления подвесок промпроводок поперечными швами

9. Продольные трещины в верхнем поясном шве или околошовной зоне ( l тр , мм)

1. Дефекты швов (непровар, подрез и т.д.)

2. Повышенные местные напряжения в результате расстройства крановых путей

3. Дефекты рельсов и повышенные динамические воздействия.

4. Концентрация напряжений в местах приварки ребер

Развитие трещины по длине, ослабление сечения, потеря устойчивости стенки, обрушение балки

10. То же, в стенке в местах крепления ребер жесткости ( l тр , мм)

1. Повышенный уровень местных напряжений

Развитие трещины по длине, ослабление сечения, потеря местной устойчивости стенки, обрушение балки

11. То же, под короткими ребрами жесткости ( l тр , мм)

1. Концентрация напряжений в местах приварки ребер

12. Трещины в шве или в ребре жесткости ( l тр / b ) мм

2. Высокий уровень напряжений от кручения верхнего пояса при смещении рельса

3. концентрация напряжений у отверстий для креплений вертикальных связей

Развитие трещины с переходом на стенку балки (см. поз. 9)

13. Остаточный прогиб балки в вертикальной плоскости ( f / L , мм)

1. Дефект изготовления (нарушение технологии сварки) 2. Перегрузка кранов.

3. Нагрев конструкции

Затруднение в работе кранов

14. Искривление балки в горизонтальной плоскости ( f / L ); ( f , мм)

4. Отсутствие или отрыв тормозных конструкций

Затруднение в работе кранов, повреждение балки и потеря общей устойчивости балки в результате действия дополнительного крутящего момента

15. Местное искривление (погиб) верхнего пояса ( f / L )

1. Дефект изготовления (грибовидность) и монтажа

2. Опирание домкратов при подъеме кранов

3. Сход крана с рельса

Потеря устойчивости пояса, выключение его из работы балки и перенапряжение балки

16. Местное искривление (погиб) стенки ( f / L )

1. Дефект изготовления (нарушение технологии сварки)

2. Изгиб стенки в результате кручения верхнего пояса от эксцентричного воздействия крановой нагрузки

3. Потеря местной устойчивости стенки

4. Температурные воздействия (коробление стенки)

Потеря устойчивости стенки и перенапряжение балки

17. Местное искривление (погиб) ребра жесткости ( f / L )

1. Небрежная транспортировка и монтаж

Потеря устойчивости ребра, возникновение трещин в ребре

2. Разрушение шва крепления ребра к поясу

3. Перенапряжение ребра при смещении рельса

3. дефекты и повреждения тормозных конструкций

18. Трещины в швах крепления тормозного листа (фасонки тормозной фермы) к балке ( l тр , мм)

1. Дефекты сварного шва

2. Повышенные горизонтальные поперечные воздействия из-за несовершенств кранового пути

Развитие трещины, отрыв тормозной конструкции от балки, перенапряжение верхнего пояса

19. Трещины в тормозном листе ( l тр , мм)

1. Концентрация напряжений в местах дефектов сварных швов, вырезов

Развитие трещины по всей ширине тормозного листа и перенапряжение верхнего пояса

20. Вырезы в тормозном листе

1. Грубое нарушение правил эксплуатации конструкций

Ослабление тормозной конструкции, появление трещин (см. поз. 19)

21. Остаточный погиб тормозного листа ( f / d )

1. Дефект изготовления и монтажа

2. Складирование ремонтных материалов

Ослабление тормозной конструкции

22. Искривление элементов решетки тормозной фермы ( f / l )

1. Дефект изготовления и монтажа

2. Складирование на тормозной площадке ремонтных материалов

Ослабление тормозной конструкции

4. ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ

23. Трещины и разрушения в элементах крепления подкрановой балки к колонне

1. Повышенный уровень горизонтальных крановых воздействий, боковые удары при проходе крана

2. Дефекты монтажных сварных швов

3. Частичное защемление балок на опоре

4. Дополнительные усилия от перекоса опорного сечения балок

Отклонение балок от проектного положения, затруднение в работе кранов.

24. Разрушение сварных швов, отсутствие или ослабление болтов, соединяющих элементы крепления балок с колоннами

25. Отсутствие или ослабление болтов крепления балок между собой (доля поврежденных болтов, %)

1. Дефекты монтажа

2. Неудачное расположение болтов (создание частичной неразрезанности балок) — для разрезных балок

Смещение балок в продольном направлении

26. Отсутствие или ослабление анкерных болтов крепления балок и колонне (доля поврежденных болтов, %)

1. Дефект монтажа

2. Температурные воздействия

Смещение балок относительно оси колонны

27. Обмятие или неплотное примыкание упорных элементов к колонне (зазор, мм)

1. Дефект монтажа

2. Боковые удары при проходе крана

Повышенная деформативность конструкций в поперечном направлении, расстройство путей крана

5 . повреждение элементов связей и вспомогательных ферм

28. Искривление элементов связей между балками или вспомогательных ферм ( f / l , где f — стрелка искривления, l — длина элемента)

1. Дефекты изготовления, транспортировки и монтажа

2. Случайные удары

3. Подвеска случайных грузов

Повышенная деформативность подкрановых конструкций

29. Трещины, разрывы в фасонках и швах крепления связей или вспомогательных ферм к подкрановым балкам

1. Дефекты сварных швов.

2. Концентрация напряжений

3. Повышенный уровень напряжений от вертикальных и горизонтальных крановых воздействий

Повышенная деформативность подкрановых конструкций

30. Ослабление или отсутствие болтов крепления связей или вспомогательных ферм к подкрановых балкам (доля поврежденных болтов, %)

1. Дефекты монтажа

2. Повышенный уровень вертикальных и горизонтальных крановых воздействий

31. Трещины, разрывы или отсутствие элементов вертикальных связей между балками

1. Грубое нарушение правил технической эксплуатации конструкций (вырезы элементов для пропуска технологических трубопроводов, случайные удары, приварка подвесок для случайных грузов и т.д.)

2. Повышенный уровень крановых воздействий

Повышенная деформативность подкрановых конструкций

32. Разрыв или отсутствие элемента крепления в связевом блоке

1. Дефект монтажа

2. Повышенные температурные воздействия

Смещение балок относительно оси колонн (поз. 3)

6. ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ И ИХ КРЕПЛЕНИЕ

33. Продольная трещина в шейке рельса ( l тр , мм)

1. Эксцентричное приложение вертикального давления колес крана

2. Боковые удары ребордами

Разрушение рельса и сход крана с пути

34. Поперечная трещина в рельсе ( D , мм)

1. Дефект металла

2. Низкое качество сварки в стыках рельса

Повышение местных напряжений в стенке балки и динамических воздействий крана

35. Смятие и вертикальный износ головки ( D , мм)

1. Недостаточная прочность металла рельса

2. Повышенное вертикальное давление колес крана

При неравномерном износе повышенная динамичность крановых воздействий

36. Боковой износ головки ( D , мм)

1. Недостаточная прочность металла рельса

2. Повышенное вертикальное давление колес крана

3. Сужение и расширение путей

Разрушение головки и сход крана с рельса

37. Выкрашивание головки рельса ( D , мм)

1. Дефект монтажа

Повышенная динамичность крановых воздействий

38. Перепад в стыке рельса по высоте ( D , мм)

1. Монтаж разновысоких рельсов

2. Сколы металла

Повышенная динамичность крановых воздействий

39. Взаимное смещение торцов рельса в плане ( D , мм)

1. Дефект монтажа

2. Ослабление крепления рельса

40. Ослабление болтов крепления стыковых накладок (% ослабленных болтов)

1. Дефект монтажа

2. Динамическое воздействие крановых нагрузок

Смещение торцов рельсов

41. Ослабление креплений рельса

1. Боковые удары

Смещение рельса относительно оси балки

42. Выкол подошвы рельса (длина выкола, мм)

Дефект металла рельсов

Повреждения балки и элементов крепления рельса

43. Трещины в швах крепления рельса к верхнему поясу ( l тр , мм)

1. Дефект сварных швов

2. Боковые удары крана

П римечания к табл. 2.1 :

1 . Допускается временно (до ближайшего ремонта) эксплуатировать подкрановую балку с трещиной в стенке или в поясном шве, если l тр 4.28 , а также установлено необходимое наблюдение. В случае, когда длина трещину начинает увеличиваться следует выполнить немедленный ремонт.

2 . Допускается временная эксплуатация конструкции с повреждением в элементе крепления, если передача усилий может осуществляться через другие элементы.

3 . Допускается временная эксплуатация при l тр

4 . При нарушении допуска по п.п. 3, 4 и 7 эксплуатация возможна при условии проведения тщательного освидетельствования и проверочного расчета, который должен подтвердить допустимость нарушения.

Н арушение высотных отметок установки подкрановых конструкций (1), а также смещение рельса относительно оси подкрановых балок (7) могут возникнуть при осадке колонн и повороте фундаментов, что особенно характерно для зданий, построенных на просадочных грунтах и подрабатываемых территориях.

С мещение подкрановых балок вдоль пролета (3) и зазоры в стыках (5) могут быть результатом температурных перемещений при нагреве конструкций. При этом повреждаются также узлы крепления балок к колоннам (28 — 32).

С мещение подкрановых балок относительно колонн (3, 4) практически не влияет на работу подкрановых конструкций, однако приводит к появлению в колоннах дополнительных моментов, не учитываемых при проектировании и ухудшающих условия их работы.

В результате нарушения геометрии крановых путей: нарушения высотных отметок (1), сужения и расширения путей (2), их непараллельности затрудняется работа кранов, возникают дополнительные горизонтальные воздействия, увеличивается неравномерность вертикальных давлений на колесах крана, что может привести к повреждению подкрановых конструкций.

С мещение рельса относительно оси подкрановых балок (7) приводит к появлению крутящего момента и как следствие — повороту верхнего пояса и повышению уровня напряжений в стежке. В результате в верхней зоне стенки возникают усталостью трещины (9).

П ерепады высот в стыках балок (6) приводят к увеличению местных напряжений в стенке «более высокой балки», повышению динамического эффекта нагрузки, что также способствует снижению усталостной прочности стенки балки и приводит к появлению трещин (9).

2.18 . В зданиях с кранами легкого и среднего режимов работы (4К — 5К) повреждаемость подкрановых балок, как правило, незначительна и связана в основном с дефектами изготовления и монтажа: искривление полок (15), стенки (16), ребер жесткости (17).

П ри интенсивном крановом режиме (6К — 8К) характерными повреждениями балок являются усталостные трещины. Поперечные трещины в верхнем поясе (8) возникают в местах дефектов сварных швов, отверстий для креплений рельса и других концентраторов напряжений. Нередко причиной появления трещин является отрыв тормозных конструкций и повышенные напряжения в поясе от горизонтальных поперечных воздействий. Трещины ослабляют сечение балок и в конечном результате могут привести к потере их несущей способности.

Т рещины в нижнем поясе (8), хотя и возникают достаточно редко, являются наиболее опасным повреждением балок, приводящим к их обрушению. Их появление связано с пониженной усталостной прочностью металла в зоне концентрации напряжений (дефекты стыковых швов, в местах приварки дополнительных деталей и т.д.) или с дефектами обработки кромок. При обнаружении трещин в нижнем поясе необходимо незамедлительно остановить эксплуатацию кранов и провести усиление конструкций.

П родольные трещины в верхней зоне стенки (9, 10, 11) являются следствием концентрации напряжений, снижающих усталостную прочность металла.

О ни возникает, как правило, под пятном контакта рельса с поясом балки, в местах дефектов сварки поясного шва. Появлению трещин способствует смещение рельса с оси балки, дефекты стыков рельса, перекос крана и появление распорных усилий, возникающие при движении крана вдоль путей и т.п.

Т рещины в стенках нарушают её закрепление в поясе, в результате чего она может потерять местную устойчивость. По мере развития трещины могут привести к полному отрыву пояса от стенки и наступлению необратимого неработоспособного состояния.

В подкрановых балках, запроектированных до 1960 г., большое влияние на зарождение и развитие трещин оказывают также дефекты конструктивной формы (см. рис. 1.9 ).

Т рещины в швах крепления ребер жесткости к верхнему поясу (12) не влияют непосредственно на несущую способность балки, однако по мере развития они могут перейти на стенку и ослабить ее сечение.

О статочные прогибы балок (13) и искривления в горизонтальной плоскости (14) возникают в результате недостаточной жесткости подкрановых конструкций и перегрузки крана. Они могут быть следствием также неправильного выбора режима сварки при изготовлении конструкций.

У казанные перемещения затрудняют работу кранов и ухудшают условия работы подкрановых конструкций.

М естные искривления верхнего пояса (15) и стенки (16) могут привести к преждевременной потере их местной устойчивости.

2.19 . Наиболее распространенным повреждением тормозных конструкций являются трещины в швах крепления тормозных листов или ферм к поясу подкрановых балок (18). Их появление связано с повышенными горизонтальными поперечными воздействиями, боковыми ударами реборд крана, а также с концентрацией напряжений у дефектов сварных швов.

П о мере развития трещин происходит отрыв тормозной конструкции, что приводит к перенапряжению верхнего пояса, повышает деформативность подкрановых конструкций в горизонтальной плоскости и приводит к затруднению в работе кранов.

2.20 . Повреждения узлов крепления подкрановых конструкций (23 — 27) являются, как правило, следствием их неудачной конструктивной формы и несоответствием расчетных предпосылок действительным условиям работы. Повышенная жесткость элементов крепления приводит к появлению в них дополнительных усилий и возникновению трещин (23), ослаблению болтов (25), разрушению сварных швов (24). В результате балки оказываются не закрепленными от смещения вдоль и поперек пролета, что повышает деформативность подкрановых конструкций и может привести к расстройству крановых путей.

2.21 . Повреждения элементов и узлов крепления крестовых связей между балками (28, 29, 30, 31) возникают в результате значительных усилий при одностороннем загружении подкрановых конструкций, что не учитывается при проектировании.

П овреждения вспомогательных ферм, а также связей по нижним поясам балок связаны в основном с дефектами монтажа и нарушениями правил эксплуатации.

П ри повреждении связей несколько увеличивается деформативность подкрановых конструкций, однако это не представляет опасности для их эксплуатации.

П ри разрушении или отсутствии креплений балок и колоннам в связевом блоке (32) нарушается передача продольных усилий на вертикальные связи между колоннами, что может привести к значительным продольным перемещениям балок.

2.22 . Дефекты и повреждения рельсов и их крепления (33 — 41) увеличивают динамический эффект крановой нагрузки, вызывают появление дополнительных, не учитываемых расчетом усилий и могут привести к повреждению подкрановых балок.

2.23 . Указанная в таблице 2.1 категория опасности (А, Б, В) относится к случаю, когда на балке имеется единичное повреждение. Если на одной балке имеется несколько повреждений, то степень опасности возрастает (особенно, когда повреждения располагаются вблизи друг от друга).

2.24 . Эффект от заварки продольных трещин в стенке может быть значительно повышен путем одновременного проведения работ по снижению уровня напряжений на участке стенки с трещиной. Для этого можно установить дополнительные элементы в виде подрельсового профиля (рис. 1.10 , б) или продольных ребер (рис. 5.4 и 5.7 ).

3. СРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СЕРЬЕЗНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

3.1 . При выявлении неработоспособного или ограниченно работоспособного технического состояния подкрановых конструкций (в особенности при обнаружении повреждений категории А) необходимо срочно принять следующие организационные меры:

— обеспечить безопасность людей, сохранность оборудования и конструкций в зоне выявленных повреждений;

— поставить в известность механика по кранам и руководство цеха;

— об опасности должны быть оповещены машинисты мостовых кранов данного пролета и рабочие, занятые в технологическом процессе в данной зоне;

— опасные конструкции должны быть выведены из эксплуатации, т.е. необходимо установить тупики, флажки, письменно предупредить машинистов мостовых кранов;

— принять меры по ликвидации повреждений.

У казанные ограничения могут быть сняты только после проведения ремонтных работ.

3.2 . Мероприятия, снижающие опасность внезапного разрушения подкрановых конструкций и допускающие временную, ограниченную эксплуатацию мостовых кранов в опасной зоне при повреждениях категории Б состоят в следующем:

— снижение уровня нагруженности и напряженности подкрановых конструкций путем исключения нахождения более одного мостового крана на балке с повреждением или ограничение приближения к оси ряда со стороны поврежденных конструкций (в пределах половины пролета или только в противоположном крайнем положении);

— снижение динамических воздействий путем уменьшения скорости движения мостовых кранов, как минимум в зоне повреждений, исключение перемещений и торможений тележкой в зоне поврежденных конструкций;

— исключение использования мостовых кранов в опасной зоне при отрицательных температурах;

— исключение нагрева конструкций до 100 °С и более;

— организация регулярного наблюдения за развитием разрушений до критических размеров с обязательной записью о результатах наблюдений.

Э ксплуатация мостовых кранов в опасной зоне может быть допущена при соответствующем обосновании под ответственность помощника начальника цеха по оборудованию или другого лица, ответственного за безопасную эксплуатацию мостовых кранов при определенных условиях и мерах безопасности.

У казанные ограничения могут быть сняты только после проведения ремонтных работ.

4. РЕМОНТ ПОДКРАНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Общие положения

4.1 . Ремонт подкрановых конструкций производится для восстановления их работоспособного состояния, а также для предупреждения преждевременного износа и повышения надежности и долговечности.

4.2 . Ремонт подкрановых конструкций проводят в такой последовательности:

— подготовительные работы (включая разработку необходимой документации);

— устранение повреждений и усиление;

— рихтовка конструкций и рельсов;

— сдача выполненных работ.

4.3 . Документация на ремонтные работы разрабатывается проектно-конструкторским отделом завода с привлечением в необходимых случаях специализированных организаций. Исходными данными для разработки технического решения по ремонту конструкций служат:

— чертежи конструкций в стадии КМД (при отсутствии заводских чертежей должны быть выполнены обмерочные чертежи, содержащие сведения о геометрических размерах сечений элементов и узлов);

— характеристики материала существующих конструкций, данные о свариваемости;

— данные по нагрузкам от мостовых кранов, подвешенного или опирающегося оборудования, а для подкраново-подстропильных ферм — по нагрузкам от покрытия;

— результаты обследования конструкций с характеристиками дефектов и повреждений.

4.4 . Проектная документация на ремонтные работы (усиление) включает:

— техническое решение, представляющее собой конструкцию усиленного элемента или соединения с указанием марки стали элементов усиления; при этом элементы усиления показывают более жирными линиями, чем элементы существующих конструкций;

— способ соединения элементов усиления с существующими конструкциями;

— характеристики электродов или типов болтов;

— последовательность выполнения работ (технологическую карту);

— мероприятия по безопасным методам производства работ, включающие временное раскрепление (закрепление) конструкций.

4.5 . Подготовительные работы включают в себя также изготовление деталей усиления, выполнение мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности, подготовку конструкций к производству ремонтно-восстановительных работ, геодезическую съемку положения подкрановых рельсов на участке ремонта, правку деформированных конструкций.

4.6 . Конструктивные элементы или детали для восстановительных работ и усиления конструкций изготавливаются в соответствии с требованиями СНиП III-18-75 . В отдельных случаях допускается изготовление деталей и элементов с плюсовым допуском с последующей подгонкой по месту.

4.7 . При производстве ремонтных работ необходимо соблюдать отраслевые правила техники безопасности.

4.8 . Перед началом ремонтных работ эксплуатационный персонал производит очистку конструкций от пыли, грязи, масляных пятен, ржавчины и краски. Очистку следует производить механическим способом (за исключением пожаро- и взрывоопасных помещений) скребками, пневматическими молотками и щетками. Сухую пыль необходимо удалять с помощью вакуум-насосов.

Правка деформированных элементов

4.9 . До начала установки элементов усиления деформированные участки конструкций необходимо выправить. С целью предупреждения образования хрупких трещин правку следует производить при температуре конструкций не ниже минус 10 °С. Правка выполняется, по возможности, без демонтажа конструкций.

4.10 . Правку конструкций выполняют холодным методом, нагревом или комбинированным способом.

П равка допускается только при плавной деформации элементов.

— правка с нагревом конструкций, изготовленных из низколегированных сталей, подвергшихся термической обработке в состоянии поставки;

— правка клепаных конструкций с общим изгибом;

— правка конструкций в местах недоваренных или дефектных сварных швов;

— холодная правка конструкций с клепаными соединениями.

4.11 . Температура нагрева деталей при правке конструкций из малоуглеродистых сталей должна быть от 650 °С (темно-красный цвет каления) для низколегированных сталей от 750 °С (вишневый цвет каления). Максимальная температура нагрева 950 °С (желто-красный цвет каления). Контроль за нагревом деталей и конструкций рекомендуется вести по цветам побежалости и каления.

4.12 . Нагрев конструкций производят пятнами, полосами и штрихами в зависимости от характера деформаций. Расстояние между пятнами и полосами нагрева должно быть не менее 7 мм.

Ц елесообразно применение спаренных и многопламенных ацетиленокислородных горелок. При комбинированном методе правки охлаждать поверхность рекомендуется после выправления деформированных участков с помощью кувалд, молотка или пресса.

Особенности производства сварочных работ

4.13 . При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать требования СНиП III-18-75 , СНиП 3.03.01-87 и технологических карт, в которых должны быть указаны:

— размеры, способ и средства обработки кромок;

— минимальная температура наружного воздуха при сварочных работах без подогрева металла;

— при подогреве — способ и температура подогрева;

— последовательность наложения швов;

— способы наложения швов (каскадом, горкой, двусторонней сваркой, секциями и т.п.);

— места и размеры прихваток и выводных планок;

— диаметр и марка электрода для каждого вида шва;

— режим сварки: ток переменный или постоянный, полярность и сила;

— максимальный наибольший катет шва за один проход. Сварку ответственных узлов должны выполнять электросварщики не ниже 5-го разряда под наблюдением квалифицированного специалиста.

4.14 . Для сварочных работ рекомендуется применять источники питания постоянного тока, а сварку вести на обратной полярности (плюс на электроде). Источники питания переменного тока допускается применять только при колебаниях напряжения сети не более ± 5 %.

4.15 . Кромки стыковых элементов под сварку при толщине более 8 мм должны иметь разделку ( V-образную, U-образную и К-образную) по ГОСТ 5264-80 , ГОСТ 8713-79 , ГОСТ 14771-76 . Зазор между кромками стыкуемых соединений не должен превышать удвоенного номинального зазора, указанного в ГОСТах.

4.16 . При сварке стыковых швов диаметры электродов зависят от толщины свариваемых элементов и положения сварного шва в пространстве (табл. 4.1 ).

Д иаметры электродов, рекомендуемые при сварке стыковых швов

Источник