Ремонт автомобилей в слесарно-механическом отделении

Слесарно-механические работы включают изготовление крепежных деталей (болтов, гаек, шпилек, шайб и т.д.), механическую обработку деталей после наплавки и наварки (напыления), расточку тормозных барабанов, изготовление и расточку в размер втулок для реставрации гнезд подшипников и шкворневых соединений, фрезерование поврежденных плоскостей. Иногда в этих же отделениях могут выполняться работы по расточке цилиндров и тормозных барабанов, хонингование цилиндров. Кроме указанных работ выполняются работы по ремонту технологического оборудования и другие работы по самообслуживанию автотранспортных организаций (АТО).

Работы слесарно-механического отделения (токарные, фрезерные, шлифовальные, слесарные) по технологии часто являются завершающими при изготовлении деталей, поэтому заготовки в слесарно-механическое отделение поступают со склада материалов, из сварочного, кузнечного и других отделений. В общей трудоемкости текущего ремонта (ТР) слесарно-механические работы составляют 4…12 %. В число основного оборудования слесарно-механического отделения входят: токарно-винторезные, сверлильные, универсальнофрезерные, универсально-заточные и обдирочно-шлифовальные станки, верстаки с тисками (для выполнения работ вручную), поверочная плита, прессы, стеллажи.

Рассмотрим некоторые характерные виды слесарно-механических работ на примере составляющих тормозной системы.

Так как тормозные колодки сделаны из неоднородного материала, а в процессе работы на поверхности дисков или барабанов по всей длине образуются продольные канавки и борозды, происходит деформация. Подобные неисправности приводят к появлению вибраций, ускоренному износу колодок, что в свою очередь снижает результативность торможения, а это может привести к ДТП. Устранить неблагоприятные факторы и привести систему в рабочее положение позволяет проточка тормозных дисков или барабанов.

Проточку тормозных дисков необходимо проводить, если в процессе торможения проявляются следующие нарушения:

- вибрация;

- шум при нажатии на педаль тормоза;

- биение рулевого колеса и педали тормоза;

- ухудшение качества торможения.

Причины ухудшения работы и неисправности тормозных дисков:

- продолжительный простой автомобиля (образовавшаяся в результате перерыва в эксплуатации ржавчина негативно сказывается на всей системе торможения);

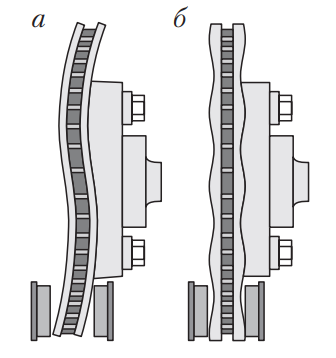

- боковое коробление (возникает изза термической деформации вследствие высоких температур (рис. 1, а));

- неравномерный износ (возникает из-за неплотного соприкосновения плоскости диска и колодки, что снижает качество снижения скорости даже при допустимой степени износа (рис. 1, б));

- кольцевые неровности (появляются из-за некачественных колодок или несвоевременной их замены).

Различают проточку тормозных дисков или барабанов со снятием колес и без него.

Рис. 1. Неисправности тормозного диска: а — боковое коробление; б — неравномерный износ

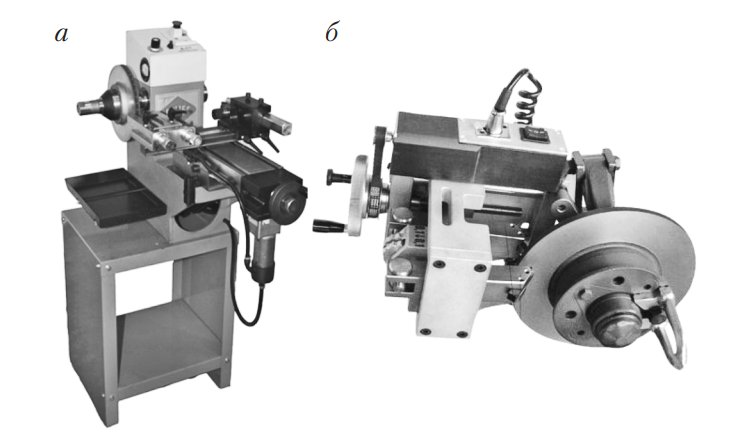

В качестве примеров используемого оборудования можно привести станки для восстановления тормозных дисков со снятием — Comec TR 450 (Италия) и без снятия — Comex TD 302.

Станок Comec TR 450 (рис. 2, а) предназначен для токарной обработки рабочих поверхностей тормозных дисков и тормозных барабанов легковых автомобилей. Он оборудован автоматической системой подачи резца, системой охлаждения рабочей поверхности, комплектом измерительного инструмента и комплектом центрирующих конусов для установки любых типов тормозных дисков и барабанов. Станок выпускается как в стационарном, так и настольном исполнении. В комплект поставки входит режущий инструмент, установочный комплект и набор приспособлений для крепления дисков и барабанов к шпинделю станка.

Станок Comec TD 302 (рис. 2, б) предназначен для обработки рабочей поверхности тормозных дисков легковых автомобилей без снятия их с автомобиля. Станок устанавливается прямо на ремонтируемом автомобиле (на месте тормозного суппорта).

Станок имеет резцы с обеих сторон, что позволяет обрабатывать обе поверхности диска одновременно. Станок снабжен подкатной тележкой с устройством вращения колеса TD 332, имеется три скоростных режима подачи. В комплект поставки входит набор резцов. Станок состоит из двух модулей: токарного и приводного.

Рис. 2. Станки для восстановления тормозных дисков: а — Comec TR 450 (со снятием колес); б — Comec TD 302 (без снятия колес)

Автомобиль поднимают на высоту около 1,5 м, снимают колесо, затем снимают тормозной суппорт (отводят в сторону, не отсоединяя тормозные шланги). На место суппорта устанавливают токарный модуль, который имеет два резца, которые могут параллельно перемещаться вдоль поверхностей диска (наружной и внутренней). На ступице автомобиля крепится специальная скоба (для этого используется болт и одно из отверстий для крепления колеса), а затем подкатывается приводной модуль, который входит в зацепление со скобой. После включения приводного модуля ступица автомобиля вместе с тормозным диском начинает вращаться, при этом резцы токарного модуля перемещаются вдоль поверхностей диска, обрабатывая одновременно обе его поверхности. Станок может работать в режиме как автоматической, так и ручной подачи резцов.

Следует отметить, что проточка тормозных дисков без снятия занимает значительно меньше времени (в среднем за 10–15 мин), чем со снятием.

В результате проточки полностью устраняется биение дисков во время движения, значительно снижается повышенный износ тормозных колодок во время дальнейшей эксплуатации и повышается эффективность работы антипробуксовочной и антизаносной систем.

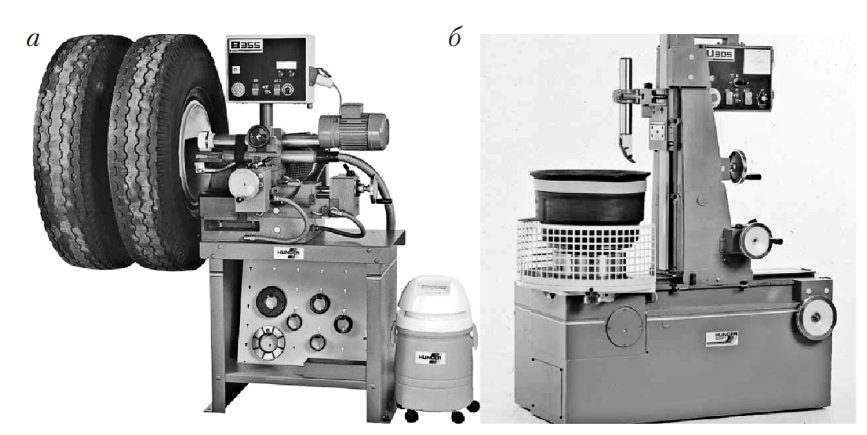

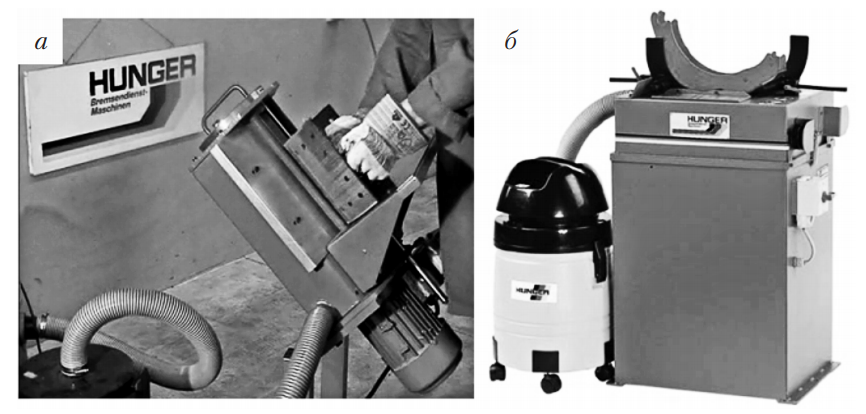

Для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей применяются горизонтальные (рис. 3, а) и вертикальные (рис. 3, б) стенды типа HUNGER B 15.

Барабаны протачивают с помощью специальных резцов, подача которых осуществляется при помощи электронно-контролируемых электродвигателей. Современные стенды имеют дополнительные цифровые дисплеи для контроля растачиваемого диаметра и скорости вращения шпинделя.

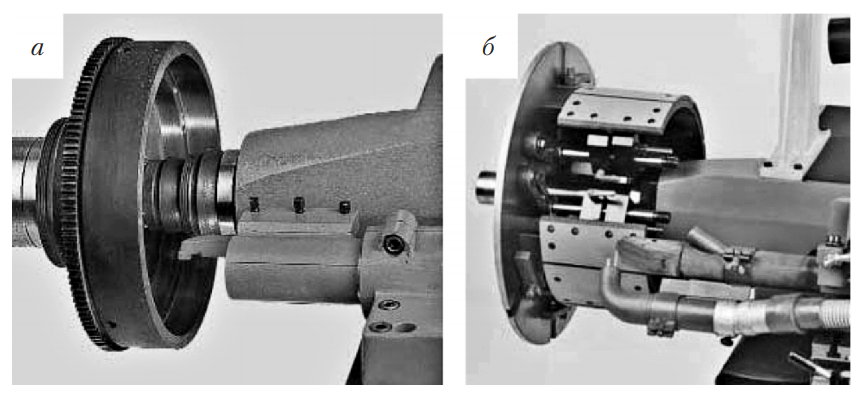

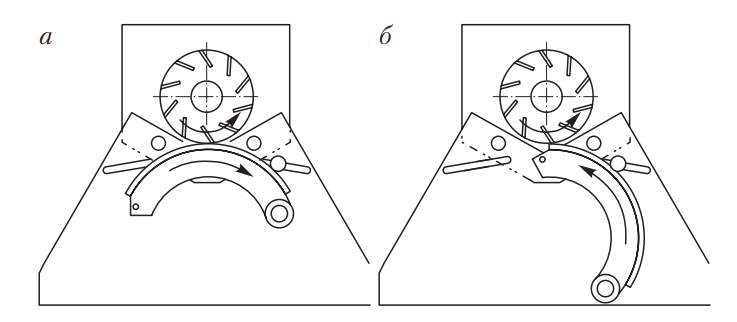

На стендах такого типа возможна обработка маховиков и тормозных накладок (рис. 4).

Для снижения трудоемкости ремонта тормозных систем в комплекте со стендами может применяться специальная тележка или стреловой кран (рис. 5), которые обеспечивают простую установку и снятие тормозных дисков, барабанов, суппортов и ступиц.

Рис. 3. Стенд для проточки тормозных барабанов HUNGER B 15: а — горизонтальный; б — вертикальный

Рис. 4. Обработка маховиков (а) и тормозных накладок (б)

Показанный на рисунке кран особенно удобно использовать для работы в труднодоступных местах, например под крылом грузовика. После проточки тормозных накладок их необходимо прошлифовать для подгонки к диаметру тормозного барабана. В результате повышается износоустойчивость тормозного барабана и накладок, что приводит к существенному увеличению срока службы тормозных систем. Кроме того, необходимо прошлифовать и колодку, так как в результате выравнивается поверхность сопряжения колодок и тормозных накладок, что обеспечивает плотное прилегание и надлежащую силу сцепления старых колодок и новых накладок.

Рис. 5. Стреловой кран для замены составляющих тормозной системы

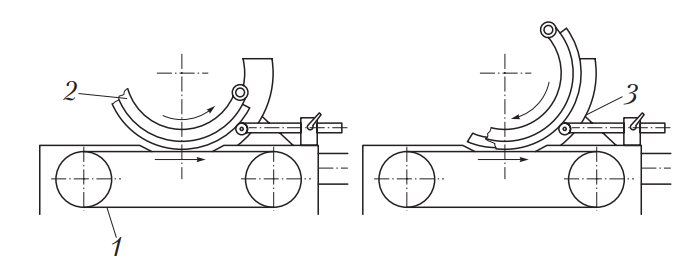

Для шлифовки колодок и накладок применяются специальные стенды с роликовыми абразивами (рис. 6, а), шлифовальными лентами (рис. 6, б) и абразивными кругами.

При шлифовании на стенде с роликовыми абразивами колодка перемещается между прижимающим устройством и абразивами. Принцип шлифования лентой натяжного типа (рис. 7) заключается в перемещении колодки 2 относительно ленты 1. Колодка фиксируется специальным устройством 3.

Рис. 6. Шлифовальные стенды: а — с роликовыми абразивами; б — со шлифовальной лентой

Рис. 7. Схема проточки тормозных колодок на стенде со шлифовальной лентой натяжного типа: 1 — лента; 2 — колодка; 3 — фиксирующее устройство

Абразивная лента может крепиться на разрезном резиновом ролике (рис. 8), который зажимает ее под воздействием центробежной силы. Стенд и ролик наклонены на 45° по отношению к горизонту, а поверхность рабочего стола расположена под углом 90° к ролику. При такой компоновке тормозная колодка ходит вдоль стола под углом 90° к ролику под воздействием силы гравитации.

Техника безопасности при выполнении работ в слесарно-механическом отделении

Конструкция всех приспособлений для закрепления обрабатываемых деталей и инструмента (патронов, планшайб, оправок, шпиндельных головок, кондукторов) должна обеспечивать надежное их закрепление и исключать возможность самоотворачивания приспособления во время работы, в том числе и при реверсировании вращения.

Рис. 8. Схема проточки тормозных колодок на стенде со шлифовальной лентой с роликом: а — горизонтальное расположение колодки; б — вертикальное расположение колодки

Ручная опиловка и полировка обрабатываемых на станках деталей, как правило, не допускается. Если в исключительных случаях эта работа производится ручным способом, она должна выполняться при помощи специальных приспособлений, обеспечивающих безопасность ее проведения.

Зачистка обрабатываемых деталей на станке наждачным полотном должна выполняться с помощью зажимов (держалок). Прижимать наждачное полотно к детали руками не допускается.

Выступающие за шпиндель станка концы обрабатываемого металла должны ограждаться неподвижным кожухом. Не допускается класть на станок инструмент и детали.

При установке сверл и других режущих инструментов и приспособлений в шпиндель сверлильного станка необходимо обращать особое внимание на прочность их закрепления и точность установки.

Удаление стружки из просверливаемого отверстия разрешается производить только после остановки станка и отвода инструмента.

Все предметы, предназначенные для обработки, за исключением особо тяжелых, должны быть установлены и закреплены на столе или плите сверлильного станка неподвижно при помощи тисков, кондукторов и других надежных приспособлений. При обработке на станках деталей или заготовок массой свыше 15 кг необходимо их установку и снятие производить с помощью подъемных устройств или приспособлений.

Для извлечения инструмента из шпинделя станка должны применяться специальные молотки и выколотки из материала, исключающего отделение его частиц при ударе.

Не допускается: применять сверла и патроны с забитым или изношенным хвостовиком; использовать при работе на станке рукавицы; удерживать изделия во время обработки руками.

Стационарные станки должны быть установлены на прочных фундаментах или основаниях, тщательно выверены, прочно закреплены и окрашены. Каждый станок должен иметь индивидуальный привод, а имеющий электрический привод должен быть заземлен (занулен) вместе с приводом.

Стационарные и переносные станки и стенды должны приводиться в действие и обслуживаться только теми лицами, за которыми они закреплены. Пускать в ход станки и работать на них другим лицам запрещается. Ремонт указанных станков и стендов должен выполняться специально назначенными лицами.

Выключение станка обязательно в случае: прекращения подачи тока, при смене рабочего инструмента, закреплении или установке обрабатываемой детали, снятии ее со станка, а также при ремонте, чистке и смазке станка, уборке опилок и стружки.

Станки должны быть снабжены удобными в эксплуатации предохранительными приспособлениями с достаточно прочным прозрачным экраном для защиты глаз от летящей стружки и частиц металла. Такие приспособления в необходимых случаях должны быть сблокированы с пусковым устройством станка и конструктивно выполнены так, чтобы обеспечить удобную и быструю их установку в необходимое положение. В случае невозможности по техническим условиям применения предохранительного приспособления рабочие должны работать в защитных очках.

Передача от электродвигателя к станку (ремни, зубчатые передачи и тому подобное) должна иметь ограждение.

Работать на неисправных станках, а также на станках с неисправными или плохо закрепленными ограждениями не допускается.

Все станки должны оборудоваться местным освещением. Отсутствие местного освещения допускается только при наличии достаточного обоснования. Для питания пристроенных светильников местного освещения с лампами накаливания напряжение не должно быть более 8 В. Допускается питание напряжением 127…220 В для светильников любой конструкции (местного освещения с лампами накаливания или люминесцентными) при условии, что такие светильники не имеют токоведущих частей, доступных для случайного прикосновения.

Удаление стружки со станка должно производиться соответствующими приспособлениями (крючками, щетками), убирать стружку руками не допускается.

Рабочие-станочники при работе должны пользоваться соответствующей специальной одеждой, предусмотренной нормами. При работе специальная одежда должна быть наглухо застегнута. Волосы должны быть закрыты головным убором (беретом, косынкой, сеткой и т.п.) и подобраны под него.

При уходе с рабочего места (даже кратковременном) станочник должен выключить станок. На неисправный станок (стенд) руководитель участка должен вывесить табличку «Станок неисправен — не включать». Такой станок должен быть отключен от электрической сети.

Источник

Слесарные работы при ремонте производственного оборудования

При ремонте в условиях эксплуатации машин методы разработки и осуществления процессов сборки машин, базируются в основном на принципе концентрации операций на одном рабочем месте.

В этих условиях применяют универсальные станки и оснастку, механизированный и немеханизированный слесарно-сборочный инструмент, простые сборочные стенды. Из подъемно-транспортных средств часто применяют мостовые подъемные краны, местные подъемники, тельферы и т.п.

В процессе ремонта изделий приходится выполнять разноплановые слесарные работы, связанных однородностью решаемых технологических задач:

- демонтаж и разборка изделия;

- пригоночно-доводочные работы при восстановлении деталей;

- слесарно-доделочные работы (зачистка заусенцев, опиливание, сверление отверстий, нарезание резьбы и пр.);

- слесарно-вспомогательные работы (изготовление прокладок, шайб, пружин, скоб и других деталей, резка и гибка труб);

- балансировка деталей и сборочных единиц;

- собственно сборочные работы;

- обкатка и испытания сборочных единиц и изделий (гидроиспытания, проверка плавности хода, пятен контакта зубьев и др.) и т.д.

1. Разборка неподвижных разъемных соединений

К неподвижным разъемным соединениям относят соединения, которые можно разобрать на составные детали, которые образуют эту сборочную единицу, без повреждения. К таким сборочным единицам следует отнести неподвижное крепление деталей на валу, т.е. детали, закрепляемые на фланцах; конусные, шлицевые, шпоночные, штифтовые и болтовые соединения; соединения образуемые посредством посадок и т.п.

2. Разборка резьбовых соединений и инструмент

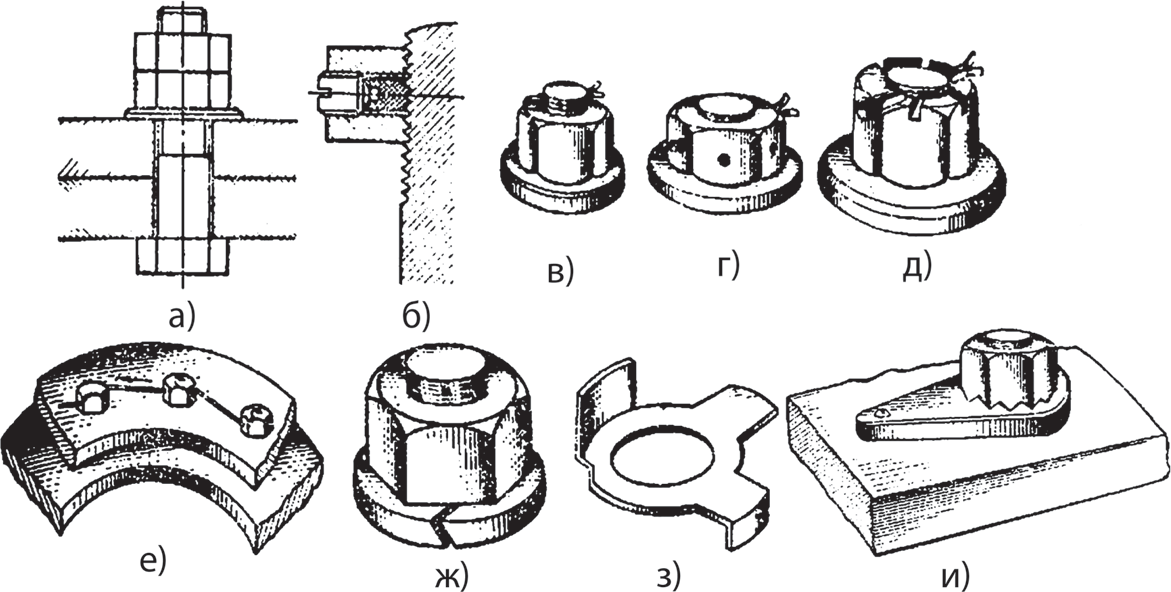

Разборку резьбового соединения начинают с освобождения его от стопорных устройств, предохраняющих гайки от самоотвинчивания (рис. 1). Вначале отгибают зубилом усики или края шайб, загнутые за грань гайки, удаляют шплинты и др.

Рис. 1. Стопорение гаек: а — контргайкой; б — винтом, ввинченным в гайку; в — разводным шплинтом, вставленным в отверстие болта; г — разводным шплинтом, вставленным в сквозное отверстие в гранях гайки; д — шплинтом в пазу корончатой гайки; е — проволокой; ж — пружинной шайбой; з — деформируемой шайбой; и — фигурной плоской пружиной

При стопорении соединения контргайкой в первую очередь ее отвинчивают. Отвинчивать гайки следует нормальными гаечными ключами соответствующего размера.

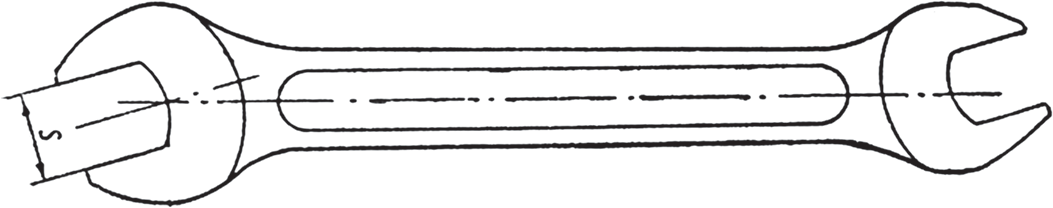

Ключи гаечные двухсторонние (рис. 2) являются наиболее распространенным типом ручных ключей для завинчивания и отвинчивания болтов, винтов и гаек, имеющих шестигранные и квадратные головки. Размеры зева ключа S должны соответствовать одноименным размерам гаек или головок болтов. Размеры зевов ключей обозначаются на рукоятке.

Рис. 2. Ключ гаечный двухсторонний

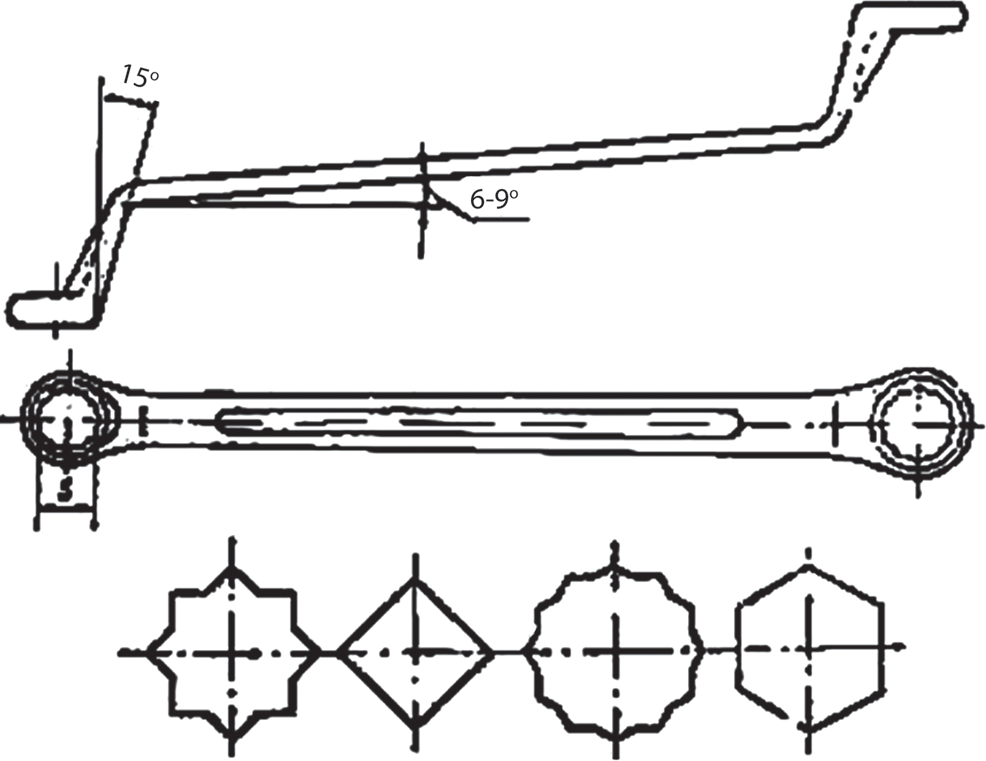

Накидные (накладные) ключи (рис. 3.) в отличие от открытых имеют замкнутый контур и охватывают все грани гайки, что придает им большую жесткость и увеличивает срок службы.

Рис. 3. Накидные ключи

Контур зева этих ключей обычно представляет собой шестигранник, двенадцатигранник, квадрат или восьмигранник.

У стандартного накидного ключа зев имеет форму закрытого двенадцатигранника. Таким ключом можно поворачивать гайку или болт на 1/12 оборота, что очень важно при работе в стесненных условиях, когда нельзя допустить большого размаха ключа. Недостатком этих ключей, так же как и открытых, является необходимость перестановки их на новую грань после каждого поворота.

Трещоточные ключи применяют при завинчивании болтов и гаек в неудобных местах, где поворот ключа возможен только на незначительный угол, особенно при резьбовых соединениях крупных размеров.

Стандартный трещоточный ключ (рис. 4, а) отличают по сравнительно сложной конструкции, недостатком которой следует также считать быстрый износ рабочих поверхностей.

Ключ (рис. 4, б) состоит из рукоятки 7, храповика 1, собачки 2, установленной на винте 3, накладки 4 и пальца 5 с пружиной 6. Собачку можно переключать как в положение для завинчивания, так и в положение для отвинчивания.

Рис. 4. Трещоточные ключи

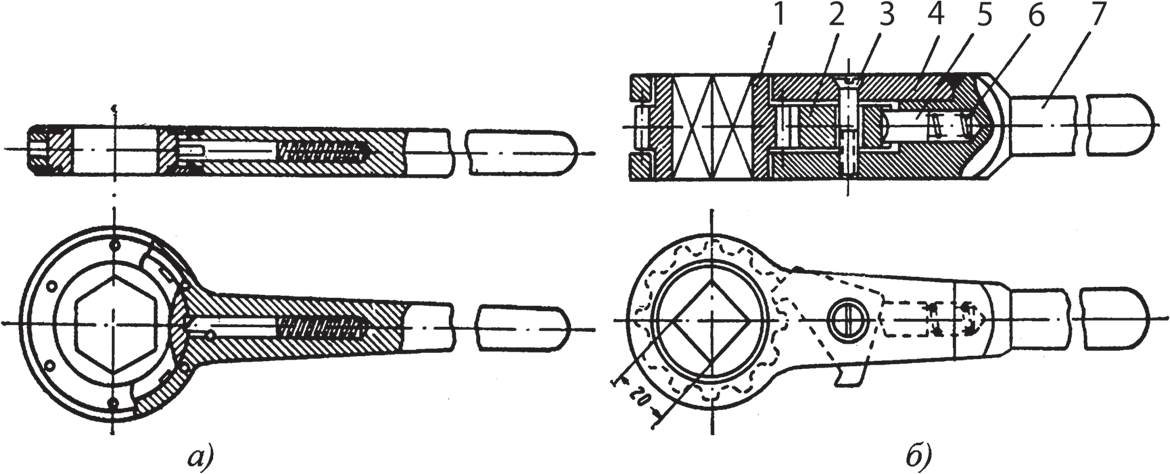

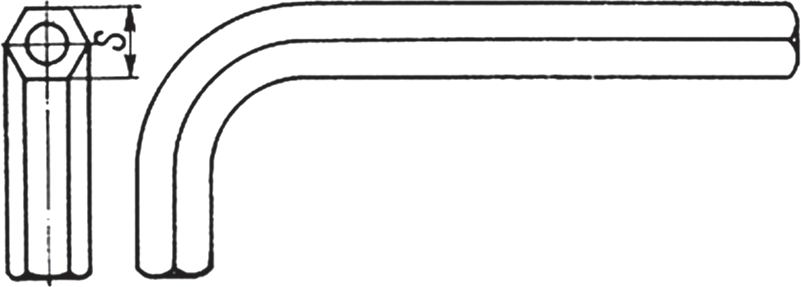

В отличие от обычных открытых и закрытых (накладных) гаечных ключей, торцовые ключи (рис. 5) можно вращать, не переставляя с грани на грань. Поэтому на завинчивание болтов или гаек торцовыми ключами при одинаковых условиях затрачивается меньше времени, чем на завинчивание простыми гаечными ключами.

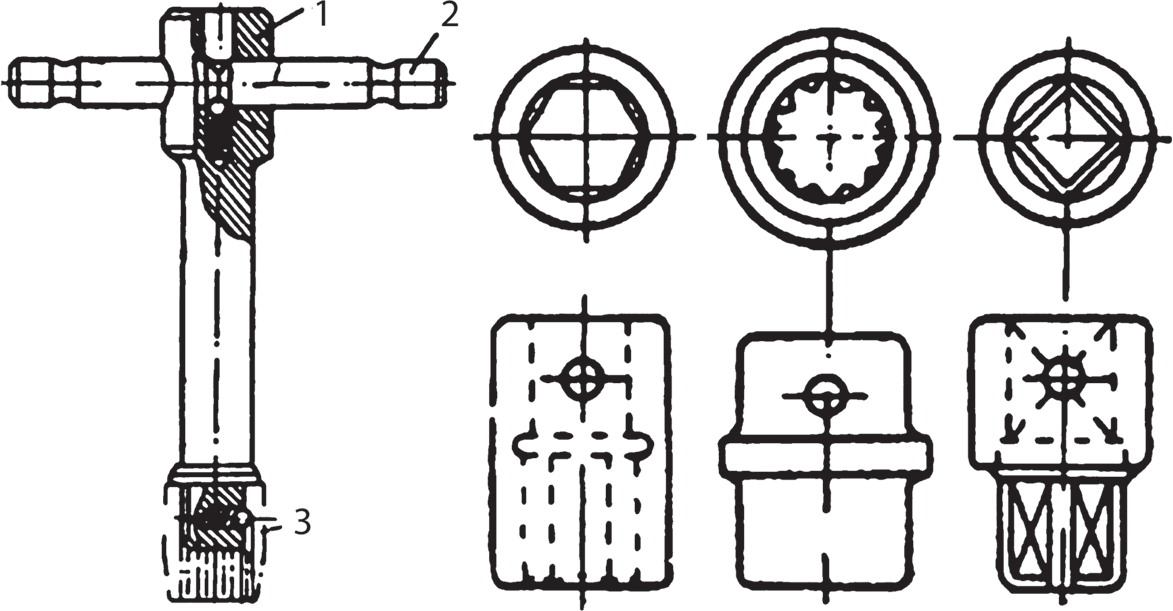

Рис. 5. Торцовый ключ

На рис. 6 изображен универсальный торцовый ключ со сменными головками. Он состоит из стержня 1, воротка 2 и сменной головки 3. Стержень такого ключа имеет с одного конца квадрат с шариковым устройством, фиксирующим сменную головку, а с противоположного — отверстие с аналогичным устройством для закрепления воротка в наиболее удобном положении.

Рис. 6. Универсальный торцовый ключ со сменными головками

Воротки или поперечины торцовых ключей изготовляются трех типов: жестко соединенные со стержнем, посаженные со скольжением и изогнутые. При завинчивании болтов небольших размеров более удобной является изогнутая поперечина; ею можно пользоваться как рукояткой для непрерывного вращения ключа, благодаря чему отпадает необходимость в периодических остановках для изменения положения рук рабочего. Для завинчивания резьбовых деталей более крупных размеров, где требуются значительные усилия, рекомендуются накладные торцовые ключи.

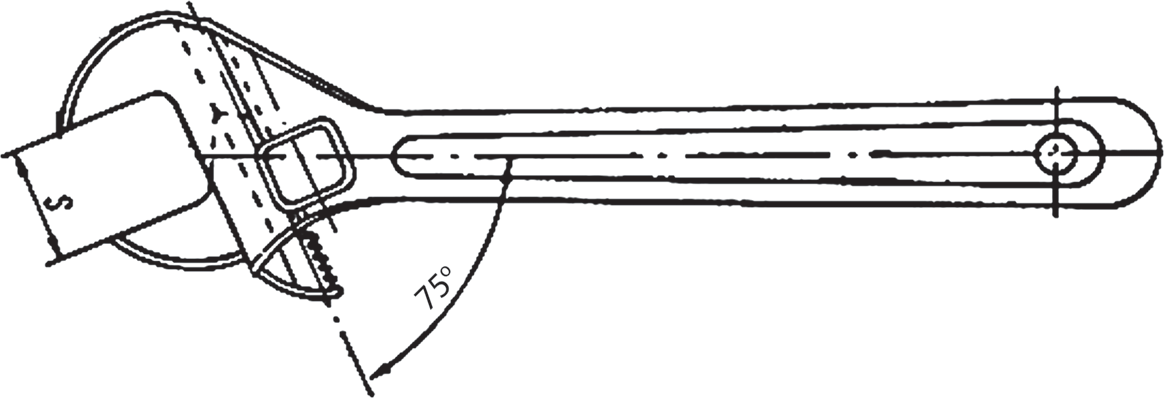

Раздвижными гаечными ключами при ремонте пользоваться не рекомендуется. Их следует применять лишь при отсутствии нужного ключа, накладывая на гайку или головку болта так, чтобы поворот ключа был в сторону подвижной части ключа (рис. 7).

Рис. 7. Раздвижной гаечный ключ

Если гайка не отвинчивается, необходимо сначала попытаться завинтить ее на 1/4 оборота, а затем отвинчивать. Целесообразно также предварительно постучать по граням гайки молотком, залить между гайкой и стержнем болта керосин и, спустя 20–25 минут, вновь отвинчивать гайку.

Если это не помогает, то гайку нагревают паяльной лампой или другим способом, а затем отвинчивают. Когда гайку не удается отвернуть ключом, используют зубило, которое устанавливают по периферии гайки и наносят по нему удары молотком так, чтобы направление удара способствовало свинчиванию гайки. При таком способе на гайке остаются следы от зубила и гайку обычно заменяют.

Когда ни один из указанных приемов не дает результатов, гайку осторожно разрубают зубилом (в крупных гайках для облегчения разрубания просверливают отверстия).

3. Разборка подвижных разъемных соединений

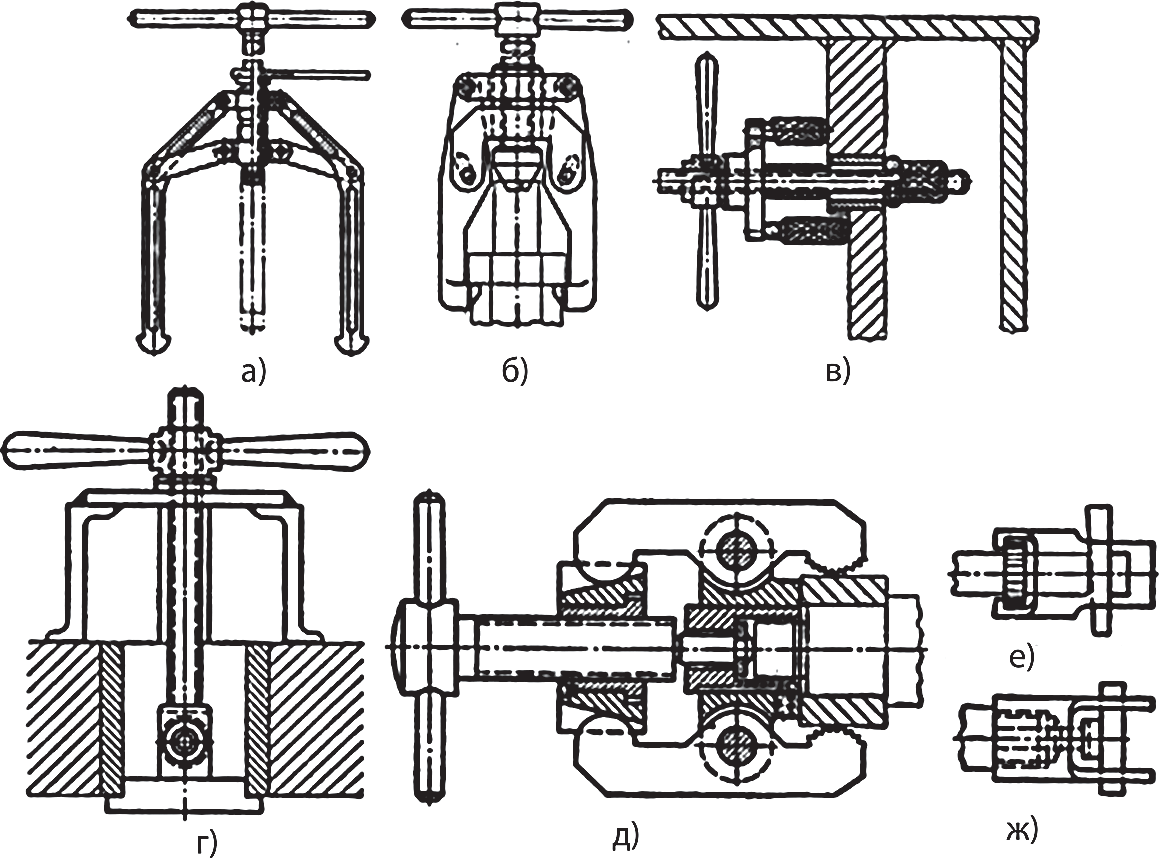

Эти соединения разбираются в большинстве случаев при незначительных усилиях, которые прилагаются к соединению посредством молотка с медным наконечником. При использовании для разборки обычного молотка необходимо пользоваться подставками из дерева или легкого металла; разбираемые детали надо снимать без перекосов и повреждений; при заедании деталей нужно выяснить причину и устранить ее; для снятия туго посаженных деталей применяют медные выколотки, съемники (рис. 8), рычажные и гидравлические прессы. Для облегчения разборки места соединения деталей смачивают керосином, небольшие узлы помещают на 20–30 минут в ванну с керосином.

Рис. 8. Съемники, применяемые для снятия шкивов, шестерен и выпрессовки втулок: а–ж — типы различного назначения

Подготовительно-заключительные операции, которые входят в сборочные работы, — комплектация, расконсервация, промывка и контроль деталей перед сборкой, координирование и сопряжение деталей, регулирование в процессе сборки, фиксация относительного положения деталей и контроль точности сборки. В эту группу входят также операции по промежуточной сборке деталей для их совместной обработки, определения размера детали-компенсатора.

Под обкаткой изделия понимают приработку пар трения, выявление дефектов в процессе работы механизмов изделия в соответствующих режимах, выполняемых на сборке с целью обеспечения технических требований. Испытания, которые часто могут совмещаться с обкаткой, предназначены для проверки соблюдения этих требований.

Пригоночные и доделочные операции выделены в самостоятельные группы. Пригоночные операции возникают главным образом из-за погрешностей размеров, формы и расположения поверхностей деталей, из-за неувязки допусков в многозвенных сборочных цепях. Основным направлением повышения точности сборки и сокращения пригоночных работ является тщательная размерная отработка узлов и машин на основе расчета сборочных размерных цепей, а также повышение точности обработки деталей на металлорежущих станках. Слесарно-доделочные работы связаны в основном с недостаточной оснащенностью процессов механической обработки деталей на станках.

Слесарно-доделочные и слесарно-вспомогательные работы, необходимость выполнения которых на сборке при ремонте обусловлена характером выполняемых работ и применением универсального оборудования, по своей сущности не являются сборочными, но требуют мобилизации знаний и опыта для осуществления при ремонте процесса образования сборочных единиц на сборке.

4. Промывка деталей

Для обезжиривания деталей применяют щелочные растворы, уайт-спирит, авиационный бензин, трихлорэтилен, дихлорэтилен, ацетон и некоторые другие органические растворители.

Промывка деталей в горячих щелочных растворах обеспечивает безопасные условия работы и более производительна. Наибольшее применение имеют растворы следующих составов:

- на 1 л воды 7 г каустической соды, 11 г кальцинированной соды, 9 г фосфорнокислого натрия и 1,5 г зеленого мыла;

- на 1 л воды 23 г едкого натра, 6 г углекислого натрия и 3 г зеленого мыла;

- на 1 л воды 10 г жидкого стекла и 5 г каустической соды. В качестве моечных растворов можно использовать следующие водные растворы щелочей:

- 3–5%-ный раствор кальцинированной соды, в который для лучшего обезжиривания добавляют от 3 до 10 г мыла на 1 л раствора;

- 0,5%-ный водный раствор мыла.

Для промывки алюминиевых деталей применяют водный раствор тринатрийфосфата и кальцинированной соды (по 30 г на 1 л воды).

Все эти растворы применяют в подогретом состоянии (60– 80° С).

Мелкие детали можно промывать и обезжиривать на специальных моечных машинах. Для промывки и консервации таких деталей целесообразно оборудовать отдельные участки или стенды.

Для экономии керосина при промывке малогабаритных деталей применяют промывочные баки, оборудованные внутри металлической решеткой. В бак вначале наливают воду, уровень которой должен быть ниже решетки на 30–50 мм. Поверх воды до уровня 0,7–0,8 высоты бака заливают керосин, который благодаря меньшему удельному весу всегда находится сверху над решеткой. Промываемые детали кладут на решетку бака в керосин и при помощи щетки промывают их. После промывки воду вместе с осевшей грязью спускают через нижний спускной пробковый кран, в бак доливают свежей воды, а оставшийся керосин повторно используют при очередной промывке. Многократное использование керосина сокращает его расход в 2–3 раза.

Сжатый воздух, подаваемый под давлением 3–6 aтм, применяют для быстрой просушки деталей после промывки, а также для удаления посторонних частиц из труднодоступных мест. Кроме того, продувкой сжатым воздухом можно проверить наличие смазочных или других сквозных отверстий в том случае, если не представляется возможным осмотреть их другим способом. Обдувают детали через наконечники, снабженные пусковым устройством и соплом требуемой формы и размера. Сжатый воздух, применяемый при обдуве деталей, должен быть сухим. Поэтому в воздушной сети у воздухоотводов необходимо ставить влаго- и маслоотделители.

5. Травление труб и трубопроводов

Трубы и детали трубопроводов, используемых при заготовке и монтаже систем смазки и гидравлики, покрыты окалиной и коррозией, а в сварных стыках трубопровода образуются грат и шлак, которые могут привести к неисправности подшипниковых опор и гидравлических приводов. Поэтому их внутренние поверхности подлежат очистке. Наибольшее распространение получила химическая очистка — травление.

Травление труб, узлов и деталей трубопроводов 20%-ным раствором серной кислоты, нагретой до 50–60° С, или соляной кислоты при 30–40° С производят в ваннах. Процесс травления состоит из следующих операций:

- обработка в растворе кислоты;

- промывка в воде;

- нейтрализация содовым или известковым раствором;

- сушка на воздухе;

- промасливание в ванне и закрытие торцов заглушками.

Травление серной и соляной кислотами — трудоемкая операция, не обеспечивающая безопасные условия производства работ, и к тому же протравленные поверхности, несмотря на промасливание, быстро вновь покрываются коррозией.

Травление в 15–20 %-ном растворе ортофосфорной кислоты обеспечивает лучшие результаты. Данная кислота в слабых растворах (2%-ных) образует на поверхности металла тонкую пассивирующую пленку фосфатов железа, способную противостоять воздушной и водяной коррозии в течение длительного времени (около 6 месяцев); 15–20%-ный раствор ортофосфорной кислоты не оказывает обжигающего действия на кожу человека.

Применяют два варианта травления труб и узлов: в ваннах и струйным методом.

Травление в ваннах осуществляют 15–20%-ным раствором ортофосфорной кислоты, подогретой до 50° С; пассивация в другой ванне в 2%-ном растворе ортофосфорной кислоты; сушка труб на стеллажах горячим воздухом (продувка воздухом от компрессора) и закрытие торцов труб (узлов) пробками.

Длительность травления зависит от глубины коррозии и составляет 6–12 часов, пассивация — 1–2 часа. Нормально протравленный металл должен иметь шероховатую поверхность серо-стального цвета.

Трубы, законсервированные маслом, перед травлением должны пройти обезжиривание в 2–3%-ном растворе щелочи (NaOH) с добавлением эмульгатора ОП-7 или ОП-10 (10–15 г/л) и тринатрийфосфата (20–30 г/л). Ванны изготовляют из углеродистой стали, зафутерованной кислотостойкой резиной, или стали 12Х18Н10Т.

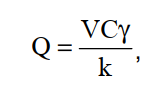

Для приготовления растворов кислот ванну заполняют водой на 3/4 рабочей высоты, а затем вливают кислоту в ванну, перемешивая раствор. Количество кислоты, необходимой для получения требуемого состава раствора:

где V — полезный объем ванны для травильного раствора, дм 3 ;

С — концентрация травильного раствора, %; γ — плотность травильного раствора; k — концентрация технической кислоты, %. Получил распространение струйный метод травления 15– 20%-ным раствором ортофосфорной кислоты, при котором обеспечивается необходимая интенсивность процесса и быстрое удаление образующихся при травлении шламов. Этот способ можно применять как при травлении труб в ваннах, так и для смонтированных трубопроводов (обвязочных и магистральных).

В первом случае — с помощью кислотоупорного насоса, обеспечивающего циркуляцию раствора через трубы, уложенные непосредственно в ванне; после травления трубы пассивируют и сушат.

Во втором случае — после монтажа трубопроводы отсоединяют от устройства гидросистемы машины, продувают сжатым воздухом с предварительным обстукиванием сварных швов, а затем закольцовывают и с помощью заглушек исключают из контура устройств гидросистемы и испытывают на герметичность. Затем закольцованный участок трубопровода, подлежащий травлению, подключают к установке и производят химическую очистку его внутренней поверхности.

Травление производят при циркуляции 15–20%-ного раствора кислоты, нагретого до 50–70° С, по закольцованному трубопроводу сначала в одном направлении, затем в обратном. Продолжительность травления составляет 2–12 часов и зависит от состояния внутренней поверхности труб. Как показала практика, раствор кислоты при продолжительности травления 2–6 часов не разрушает уплотняющие поверхности арматуры и прокладки во фланцевых соединениях. При химической очистке трубопроводов продолжительностью свыше 6 часов арматуру, входящую в закольцованный контур, заменяют катушками.

При монтаже трубопроводов из травленых в ванне труб, при соединении их газовой, аргонодуговой сваркой или с помощью муфт и в раструб травление маслопроводов в закольцованном виде заменяют промывкой.

После травления в соответствии с общепринятой технологией необходимо выполнить пассивацию трубопровода и сушку внутренней поверхности. При способе травления в ванне это не представляет трудности, так как трубы, уложенные на стеллажах, можно легко просушить сжатым воздухом от компрессора. Просушить смонтированный трубопровод трудно, так как коммуникации имеют большое сопротивление и необходимы калориферы и мощный компрессор. Учитывая этот фактор и то, что монтаж смазочных систем и систем гидравлики заканчивают к моменту начала обкатки оборудования, т.е. к моменту его сдачи под пусконаладочные работы, пассивацию трубопроводов, протравленных в замкнутом контуре, заменяют nромывкой 2–3%-ным раствором каустической соды, подогретым до 40–50° С, в течение 6–8 часов. Такая промывка нейтрализует остатки кислотного раствора и позволяет исключить промывку системы раствором масла и керосина (1:1) и использовать для этих целей рабочее масло. Чистоту внутренней поверхности труб проверяют осмотром сетчатых фильтров и наличием осадка на фильтровальной бумаге. Остатки кислотного моющего и щелочного растворов из трубопровода удаляют сжатым воздухом.

Источник