Специальные устройства для ремонта вагонов

Сооружения и устройства для технического обслуживания железнодорожных вагонов

Ремонтно-экипировочные депо (РЭД) предназначены для выполнения комплекса работ по подготовке в рейс пассажирских составов. Размещают РЭД на пассажирской технической станции, а при отсутствии станции — в одном из парков пассажирской станции или на одной из станций, входящих в железнодорожный узел. РЭД представляет собой крытое помещение (ангар), в котором размещают пассажирские составы для технического обслуживания и экипировки. В пристроенных к нему зданиях находятся производственные участки, в том числе для текущего ремонта вагонов, а также служебно-бытовые помещения. Типовыми проектами предусмотрены РЭД длиной 420 или 542 м, вмещающие по длине 16 или 20 вагонов, а также длиной 258 м, вмещающий один состав на два пути. В случае проектирования РЭД на два пути здание выполняют однопролетным, а на четыре пути — двухпролетным.

Схема (план) типового РЭД приведена на рис. 2.7. Ширина РЭД на два пути стандартная — 18 м. В типовом РЭД размещают ремонтные отделения: кузнечное, сварочное, жестяницкое, столярное, стекольное, малярное, ремонта воздушных фильтров, электроре-монтное, аккумуляторное, радиоаппаратуры, холодильников и кондиционеров и т.д. Здесь же находятся подразделения по подготовке инвентаря, продуктов и технических средств для обслуживания пассажиров: склады оборудования, прачечные, ремонтные мастерские, склады баллонов с хладоном, колонки для заправки вагонов водой, вагонов-ресторанов — дизельным топливом, склады продуктов и т.д.

Рис. 2.7. Схема ремонтно-экипировочного депо:

1 — секция депо; 2 — производственный участок текущего ремонта вагонов; 3 — ремонтные отделения; 4 — производственные подразделения по подготовке и ремонту белья и мягкого инвентаря; 5 — подразделения по обслуживанию вагонов-ресторанов; 6 — домкраты; 7 — платформа; 8 — смотровая канава

Рис. 2.8. Схема ремонтно-экипировочного парка:

1 — ремонтно-экипировочный парк; 2 — мусоросжигательная печь; 3 — пути газовой дезинфекции вагонов; 4 — склад топлива; 5 — вагономоечная машина; 6 — резерв проводников; 7— пункт технического обслуживания вагонов; 8 — транспортные дорожки с твердым покрытием; 9 — здание участка ремонта электрооборудования; 10 — пути участка ремонта электрооборудования; 11 — пути экипировки вагонов-ресторанов; 12— вагонное депо (главный корпус); 13 — пути ТО-3 и текущего ремонта вагонов

Ремонтно-экипировочные парки предназначены для подготовки вагонов в рейс в случае отсутствия в хозяйстве ремонтно-экипировочного депо. На рис. 2.8 приведена схема ремонтно-экипировочного парка, примыкающего к вагонному депо.

В парке размещены устройства для технического обслуживания, экипировки и формирования пассажирских составов. Техническими условиями предусмотрено расстояние между осями путей парка, аналогичное для парков пассажирских технических станций. Междупутья должны иметь твердое покрытие для проезда тракторов, а через одно междупутье необходимо размещать колонки для снабжения вагонов водой, сжатым воздухом и для заряда аккумуляторных батарей. В крупных ремонтно-экипировоч-ных хозяйствах оборудуют специальные пути для технического обслуживания и экипировки вагонов-ресторанов (рис. 2.9).

Специализированные пункты единой технической ревизии (ЕТР) пассажирских вагонов (ТО-3) предназначены для выполнения единой технической ревизии пассажирских вагонов. Пункт (рис. 2.10) оснащен мостовым или козловым краном, стационарными электродомкратами, стендами для отвертывания гаек шпинтонов и сжатия эллиптических рессор.

Пункты технического обслуживания пассажирских вагонов (ПТО) размещают на пассажирских технических станциях и пассажирских станциях (рис. 2.11).

Рис. 2.9. Схема оборудования путей технического обслуживания и экипировки вагонов-ресторанов:

1 — дорожки с твердым покрытием; 2 — пути для ТО и экипировки; 3 — колонки для воды; 4 — колонки для дизельного топлива; 5 — колонки для заряда аккумуляторных батарей; 6— колонки энергоснабжения (переменный ток 380 и 220 В); склады дизельного топлива (7); угля и дров (8); продуктов (9); баллонов с хладоном (10), оборудования (11); 12 — служебные помещения

Рис. 2.10. Схема специализированного пункта для выполнения единой технической ревизии:

1 — козловой кран; 2 — электродомкраты; 3 — пути козлового крана; 4 — пути ЕТР; 5— стенд для отвертывания гаек шпинтонов; 6— балансировочный стенд для редукторных колесных пар; 7 — ремонтные отделения и служебно-бытовые помещения; 8 — электровоздухораздаточные колонки; 9 — пути хранения колесных пар; 10— электроколонки на 50, 220 и 380 В

Рис. 2.11. Схема технического оснащения ПТО пассажирской станции:

1 — помещение ПТО; 2 — сигналы централизованного ограждения; 3 — колонки для снабжения вагонов водой; 4 — переговорные колонки, 5 — платформы для посадки пассажиров и переходы с твердым покрытием; 6— стеллажи для запасных частей; 7 — специализированный путь для текущего ремонта вагонов; 8 — пути козлового крана; 9 — путь для хранения колесных пар; 10 — стационарные домкраты; 11 — козловой кран; 12 — склад топлива

Междупутья приемоотправочных путей для транзитных поездов через одно оборудованы посадочными платформами для пассажиров.

Свободные от платформ междупутья используют для технических целей: снабжения вагонов водой и топливом, хранения запасных частей. На пассажирских станциях и посадочных платформах тупикового типа или посадочных платформах в пределах железнодорожного узла вблизи от пункта формирования (пассажирской технической станции или ремонтно-экипировочного парка) для поездов своего формирования операции по техническому обслуживанию вагонов не предусмотрены (ПТО нет).

Назначение специализированных путей текущего ремонта пассажирских вагонов в проходящих поездах — текущий ремонт вагонов, требующих отцепки от проходящих поездов. Вагон отцепляют от состава, подают на специализированный путь, а после ремонта прицепляют обратно. Смену колесных пар производят без высадки пассажиров. Специализированный путь обеспечен средствами механизации.

Базы технического обслуживания резервных пассажирских вагонов предназначены для разгрузки пассажирских технических станций, ускорения обработки пассажирских составов и обеспечения сохранности вагонов в период отстоя. База представляет собой тупиковую железнодорожную станцию или парк станции, приспособленный для отстоя и технического обслуживания пассажирских вагонов.

Базы разделяют на три категории по количеству обслуживаемых вагонов: 1 -я — на 600 вагонов; 2-я — на 300 вагонов; 3-я — менее 300 вагонов.

Длина и количество путей определены из условия размещения на каждом пути двух составов по 25 вагонов.

На базах первой категории размещают моечную машину для наружной обмывки вагонов, камеру газовой дезинфекции вагонов, пути текущего отцепочного ремонта вагонов; пути, оборудованные устройствами для электрического отопления вагонов; компрессорную и котельную или теплопункт. Междупутья через одно устроены с твердым покрытием для движения тракторов и электрокар. На междупутьях без покрытия размещают колонки холодной и горячей воды, воздухоразборные, заряда аккумуляторных батарей. Базы размещают вблизи крупных железнодорожных узлов. Схема базы первой категории приведена на рис. 2.12.

Технология подготовки пассажирских составов в рейс включает в себя две группы работ, выполняющиеся параллельно:

• техническое обслуживание и ремонт вагонов;

• уборку, обмывку, санобработку и экипировку.

Техническое обслуживание вагонов начинается в парке прибытия (осмотр сходу) и продолжается в ремонтно-экипировочном депо, а при его отсутствии — на путях парка формирования или на приемоотправочных путях технического парка (рис. 2.13).

Операции уборки начинают в парке прибытия и заканчивают в парке отправления. Организация труда в пунктах формирования и

оборота пассажирских поездов заключается в распределении обязанностей между работниками, соблюдении последовательности операций по техническому обслуживанию и экипировке вагонов при максимальном совмещении операций.

Режим и планирование работы РЭД, вагономоечного участка и других подразделений пассажирской технической станции определяются графиком прибытия пассажирских поездов на пассажирскую станцию и оборота составов.

Рис. 2.12. Схема базы технического обслуживания резервных вагонов (часть путей условно не показана):

1— помещение текущего ремонта вагонов; 2 — вагономоечная машина; 3 — камера газовой дезинфекции вагонов; 4 — склад топлива; 5 — дорожки с твердым покрытием; 6 — котельная; 7 — компрессорная; 8 — служебно-бытовые помещения; П1— П7, П9 —П12 — пути отстоя вагонов; П8 — ходовой путь;

П13— П14— пути отстоя вагонов с электрическим отоплением

Рис. 2.13. Схемы последовательного (а) и параллельного (б) взаимного размещения пассажирской и пассажирской технической станций:

ПС — пассажирская станция, ПТС — пассажирская техническая станция;

ПЗ — пассажирское здание

Источник

12.6 Диагностика технического состояния вагонов

При ремонте и техническом обслуживании вагонов применяются средства технической диагностики (СТД). Эти средства служат для объективного выявления как видимых, так и скрытых дефектов вагонов в стационарных условиях и во время движения поезда.

В современных условиях интенсивного движения поездов автоматизация выявления технических неисправностей вагонов в эксплуатации приобретает особое значение. Визуальный метод ненадежен и малопроизводителен. По существующей технологии каждый осмотрщик имеет возможность затратить на осмотр одного вагона всего несколько минут. За это время он обязан на различных позициях проверить исправность большого числа деталей и узлов. Особенно усложняется осмотр вагонов в ночное время. Именно поэтому применяются и развиваются методы автоматического выявления неисправностей вагонов с помощью специальных приборов и установок.

Изучение технического состояния вагонов в эксплуатации выявило необходимость разработки специальных устройств для обнаружения в первую очередь греющихся букс, дефектов поверхности катания колес, заклинивания колесных пар, волочащихся деталей. Эти устройства достаточно широко применяются на сети железных дорог России. На основе этих устройств функционирует система дистанционного контроля исправности вагонов (ДИСК), в составе которой имеются подсистемы обнаружения нагретых букс (ДИСК-Б), дефектов поверхности катания колес (ДИСК-К), контроля исправности тормозов (ДИСК-Т), обнаружения волочащихся деталей (ДИСК-В).

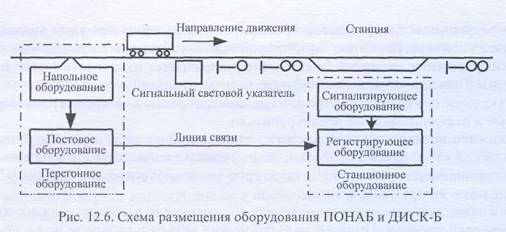

Принцип действия приборов для обнаружения нагретых букс заключается в том, что нагретые буксы испускают инфракрасное излучение, которое воспринимается чувствительными элементами, находящимися в специальных камерах, расположенных по обеим сторонам пути. По интенсивности излучения можно судить о степени нагрева буксы. В камерах происходит преобразование излучения в электрический сигнал, который уси¬ливается и передается на регистрирующую аппаратуру. Схема размещения оборудова¬ния ПОНАБ и ДИСК-Б представлена на рис. 12.6.

Аппаратура ПОНАБ и ДИСК-Б состоит из перегонного и станционного оборудования, связанного между собой линией связи. В состав перегонного оборудования входят напольное и постовое оборудование. Напольное оборудование включает в себя приемные камеры инфракрасного излучения.

После обработки сигналов устройствами постового оборудования информация о состоянии букс вагонов передается к стационарному оборудованию и регистрируется цифропечатающими устройствами или компьютером. Информация включает в себя порядковый номер вагона (начиная с головы поезда) с перегретыми буксами, сторону поезда, количество вагонов в поезде, общее количество перегретых букс, порядковый номер оси в вагоне с перегретой буксой, степень перегрева, время контроля поезда.

Аппаратура ДИСК-К предназначена для обнаружения на ходу поезда дефектов поверхности катания колес (ползуны, выщербины, навары, неравномерный прокат), вызывающих ударное воздействие колеса на рельс. Вследствие ударов колеса с перечисленными дефектами по рельсу в последнем возникают ускорения, которые измеряются пьезоэлектрическими датчиками (пьезоакселерометрами). Они преобразуют динамическое воздействие колеса на рельс в электрический сигнал. Структурная схема аппаратуры ДИСК-К представлена на рис. 12.7.

Контрольный участок пути оборудован путевыми датчиками прохода осей П1—П4. Эти датчики предназначены для счета числа вагонов в поезде и формирования зоны контроля, равной длине развертки колеса. В зоне контроля в шейках рельсов устанавливаются десять рельсовых пьезоакселерометров ДУ1—ДУ10. Это датчики виброускорений. Они устанавливаются по пять штук на каждую рельсовую нить. Датчики П1—П4 представляют собой бесконтактные педали, принцип действия которых основан на законе электромагнитной индукции. Они подключены к постовой аппаратуре через путевой ящик ПЯ.

В аппаратуре ДИСК-В на пути размещается напольный электромеханический датчик. Если в вагоне имеется волочащаяся деталь, она механически воздействует на напольный датчик. В результате вырабатывается электрический сигнал, который по линии связи пере¬дается на станционную регистрирующую аппаратуру.

При обнаружении аппаратурой ДИСК-К дефекта колеса по кругу катания информация о порядковом номере вагона и номере оси в вагоне, а также значение динамического воздействия колеса на рельс указываются с помощью регистрирующего устройства аппаратуры ДИСК-Б. Аналогично указывается информация с аппаратуры ДИСК-В о порядковом номере вагона с волочащейся деталью.

Подсистема ДИСК-Б является базовой подсистемой, к которой могут подключаться дополнительно подсистемы ДИСК-К, ДИСК-В, а также другие, вновь создаваемые подсистемы. Базовая подсистема ДИСК-Б обладает функциональной и конструктивной завершенностью и может самостоятельно работать в условиях эксплуатации. Все остальные подсистемы могут только дополнять ее на различных пунктах контроля.

Когда средства контроля обнаруживают перегретые буксы, дефектные колеса или волочащиеся детали, сигналы об этом со станционного оборудования передаются на сигнальный световой указатель, установленный между перегонным оборудованием и входным сигналом станции, а также на сигнализирующее оборудование.

Кроме подсистем ДИСК-К и ДИСК-В к базовой подсистеме ДИСК-Б подключена также и подсистема ДИСК-Т для автоматического обнаружения на ходу поезда подвижных единиц с неисправными тормозами, если происходит длительное трение тормозных колодок или колеса о рельс. Датчики улавливают инфракрасное излучение от обода колесной пары и части диска, нагретых до определенного уровня.

В последнее время разработан еще ряд подсистем для контроля технического состояния вагонов. К ним относятся дистанционная система контроля перегруза вагона (ДИСК-3), проката колес (ДИСК-П) и др.

Серийно выпускаемые подсистемы совершенствуются и подвергаются модернизации на основе новой элементной базы. Так, например, подсистема ДИСК-Б заменяется на ДИСК-2Б и КТСМ.

В дополнение к системе ДИСК разработана и частично эксплуатируется система средств технического диагностирования на ПТО (СТД-ПТО). Основой этой системы является базовая подсистема, включающая в себя аппаратуру для регистрации неисправностей непосредственно на ПТО. Эти неисправности могут быть выявлены как осмотрщиком вагонов, так и автоматическими устройствами.

К базовой подсистеме подключаются другие подсистемы, предназначенные для выявления износа гребней колес (СТД-ПТО-КГ), неисправности механизма автосцепки (СТД-ПТО-САКМА), нарушения верхнего и бокового габарита подвижного состава (СТД-ПТО-ГПС), наличия валика подвески тормозного башмака и толщины тормозной колодки (СТД-ПТО-ТТ), неисправностей упряжного устройства (СТД-ПТО-УУ), дефектов роликовых подшипников (СТД-ПТО-Р) и др.

Источник