- Ремонт инверторного сварочного аппарата своими руками

- Назначение оборудования и особенности его конструкции

- Особенности технического обслуживания и ремонта инверторных аппаратов

- Факторы, приводящие к выходу из строя сварочного инвертора

- Распространенные неисправности

- Как выполнить самостоятельный ремонт инверторного устройства

- УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА

Ремонт инверторного сварочного аппарата своими руками

Ремонт сварочных инверторов, несмотря на его сложность, в большинстве случаев можно выполнить самостоятельно. А если хорошо разбираться в конструкции таких устройств и иметь представление о том, что в них с большей вероятностью может выйти из строя, можно успешно оптимизировать затраты и на профессиональное сервисное обслуживание.

Замена радиодеталей в процессе ремонта сварочного инвертора

Назначение оборудования и особенности его конструкции

Основным назначением любого инвертора является формирование постоянного сварочного тока, который получают путем выпрямления высокочастотного переменного. Использование именно высокочастотного переменного тока, преобразованного посредством специального инверторного модуля из выпрямленного сетевого, обусловлено тем, что силу такого тока можно эффективно увеличивать до требуемой величины при помощи компактного трансформатора. Именно данный принцип, положенный в работу инвертора, позволяет такому оборудованию иметь компактные размеры при высокой эффективности.

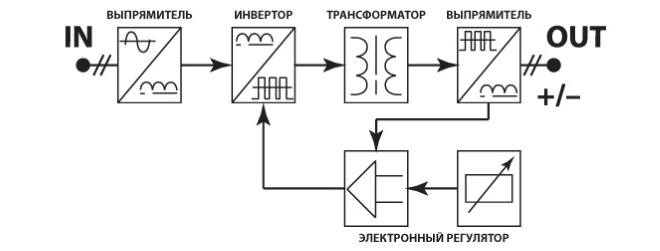

Функциональная схема работы сварочного инвертора

Схема сварочного инвертора, которая определяет его технические характеристики, включает в себя следующие основные элементы:

- первичный выпрямительный блок, основу которого составляет диодный мост (в задачу такого блока входит выпрямление переменного тока, поступающего из стандартной электрической сети);

- инверторный блок, основным элементом которого является транзисторная сборка (именно при помощи данного блока постоянный ток, поступающий на его вход, преобразуется в переменный, частота которого составляет 50–100 кГц);

- высокочастотный понижающий трансформатор, на котором за счет понижения входящего напряжения значительно повышается сила выходящего тока (благодаря принципу высокочастотной трансформации на выходе такого устройства может быть сформирован ток, сила которого доходит до 200–250 А);

- выходной выпрямитель, собранный на базе силовых диодов (в задачу данного блока инвертора входит выпрямление переменного высокочастотного тока, что необходимо для выполнения сварочных работ).

Схема сварочного инвертора содержит и ряд других элементов, которые улучшают его работу и функциональность, но основными из них являются вышеперечисленные.

Особенности технического обслуживания и ремонта инверторных аппаратов

Ремонт сварочного аппарата, относящегося к инверторному типу, имеет ряд особенностей, что объясняется сложностью конструкции такого устройства. Любой инвертор, в отличие от сварочных аппаратов других типов, является электронным, что требует от специалистов, занимающихся его техническим обслуживанием и ремонтом, наличия хотя бы начальных радиотехнических знаний, а также навыков обращения с различными измерительными приборами – вольтметром, цифровым мультиметром, осциллографом и др.

В процессе технического обслуживания и ремонта проверяются элементы, из которых состоит схема сварочного инвертора. Сюда относятся транзисторы, диоды, резисторы, стабилитроны, трансформаторные и дроссельные устройства. Особенность конструкции инвертора состоит в том, что очень часто при его ремонте невозможно или очень сложно определить, выход из строя какого именно элемента стал причиной неисправности.

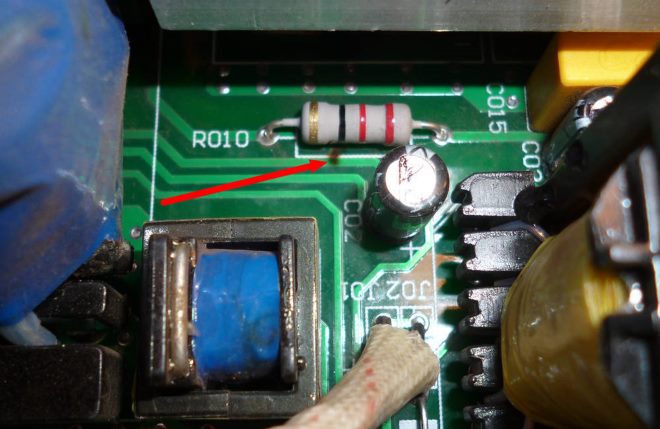

Признаком сгоревшего резистора может быть небольшой нагар на плате, трудно различаемый неопытным глазом

В таких ситуациях последовательно проверяются все детали. Чтобы успешно решить такую задачу, необходимо не только уметь пользоваться измерительными приборами, но и достаточно хорошо разбираться в электронных схемах. Если таких навыков и знаний хотя бы на начальном уровне у вас нет, то ремонт сварочного инвертора своими руками может привести к еще более серьезной поломке.

Реально оценив свои силы, знания и опыт и решив взяться за самостоятельный ремонт оборудования инверторного типа, важно не только посмотреть обучающее видео на эту тему, но и внимательно изучить инструкцию, в которой производители перечисляют наиболее характерные неисправности сварочных инверторов, а также способы их устранения.

Факторы, приводящие к выходу из строя сварочного инвертора

Ситуации, которые могут стать причиной выхода инвертора из строя или привести к нарушениям в его работе, можно разделить на два основных типа:

- связанные с неправильным выбором режима сварочных работ;

- обусловленные выходом из строя деталей устройства или их неправильной работой.

Методика выявления неисправности инвертора для последующего ремонта сводится к последовательному выполнению технологических операций, от самых простых – к наиболее сложным. То, на каких режимах выполняются такие проверки и в чем заключается их суть, обычно оговаривается в инструкции на оборудование.

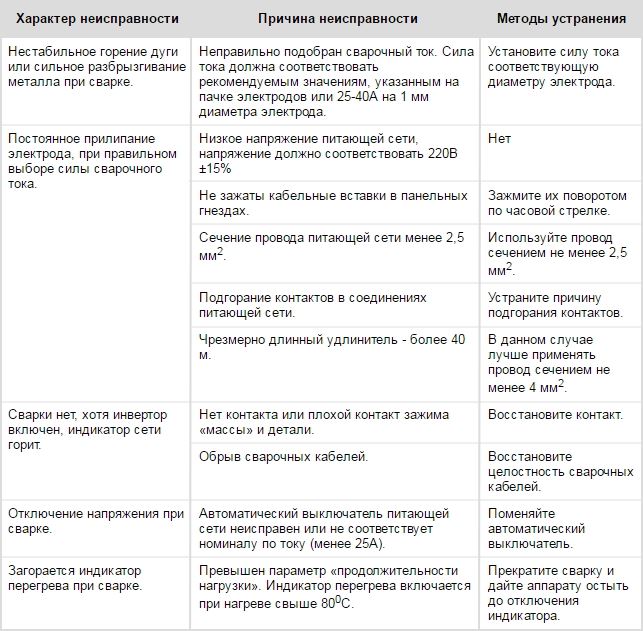

Распространенные неисправности инверторов, их причины и способы устранения

Если рекомендуемые действия не привели к желаемым результатам и работа аппарата не восстановлена, чаще всего это означает, что причину неисправности следует искать в электронной схеме. Причины выхода из строя ее блоков и отдельных элементов могут быть различными. Перечислим наиболее распространенные.

- Во внутреннюю часть устройства проникла влага, что может произойти, если на корпус аппарата попадают атмосферные осадки.

- На элементах электронной схемы скопилась пыль, что приводит к нарушению их полноценного охлаждения. Максимальное количество пыли в инверторы попадает в тех случаях, когда они эксплуатируются в сильно запыленных помещениях или на строительных площадках. Чтобы не доводить оборудование до такого состояния, его внутреннюю часть необходимо регулярно чистить.

- К перегреву элементов электронной схемы инвертора и, как следствие, к их выходу из строя может привести несоблюдение продолжительности включения (ПВ). Данный параметр, который необходимо строго соблюдать, указывается в техническом паспорте оборудования.

Следы попадания жидкости внутрь корпуса инвертора

Распространенные неисправности

Наиболее распространенными неисправностями, с которыми сталкиваются при эксплуатации инверторов, являются следующие.

Неустойчивое горение сварочной дуги или активное разбрызгивание металла

Такая ситуация может свидетельствовать о том, что неправильно выбрана сила тока для выполнения сварки. Как известно, данный параметр выбирается в зависимости от типа и диаметра электрода, а также от скорости выполнения сварочных работ. Если на упаковке электродов, которые вы используете, не содержится рекомендаций по оптимальной величине силы тока, можно рассчитать ее по простой формуле: на 1 мм диаметра электрода должно приходиться 20–40 А сварочного тока. Следует также учитывать, что чем меньше скорость выполнения сварки, тем меньше должна быть сила тока.

Зависимость диаметра электродов от силы сварочного тока

Такая проблема может быть связана с рядом причин, при этом в основе большинства из них лежит пониженное питающее напряжение. Современные модели инверторных аппаратов работают и при пониженном напряжении, но, когда его величина спускается ниже минимального значения, на которое рассчитано оборудование, электрод начинает залипать. Падение величины напряжения на выходе оборудования может происходить в том случае, если блоки устройства плохо контактируют с панельными гнездами.

Устраняется такая причина очень просто: очисткой контактных гнезд и более плотным фиксированием в них электронных плат. Если провод, при помощи которого инвертор подключен к электрической сети, имеет сечение меньше 2,5 мм2, то это также может привести к падению напряжения на входе аппарата. Это гарантированно произойдет и в том случае, если такой провод имеет слишком большую длину.

Если длина питающего провода превышает 40 метров, использовать для сварки инвертор, который будет подключен с его помощью, практически невозможно. Напряжение в питающей цепи может упасть и в том случае, если ее контакты подгорели или окислились. Частой причиной залипания электрода становится недостаточно качественная подготовка поверхностей свариваемых деталей, которые необходимо тщательно очистить не только от имеющихся загрязнений, но и от оксидной пленки.

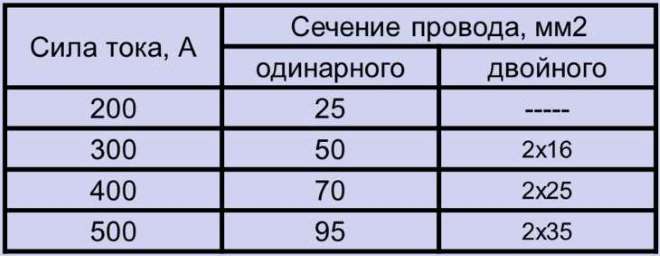

Выбор сечения сварочного кабеля

Такая ситуация часто возникает в случае перегрева инверторного аппарата. На панели устройства при этом должен загореться контрольный индикатор. Если же свечение последнего малозаметно, а функция звукового оповещения у инвертора отсутствует, то сварщик может просто не знать о перегреве. Такое состояние сварочного инвертора характерно и при обрыве или самопроизвольном отсоединении сварочных проводов.

Самопроизвольное выключение инвертора при выполнении сварки

Чаще всего такая ситуация возникает в том случае, если подачу питающего напряжения отключают автоматические выключатели, рабочие параметры которых неправильно подобраны. При работе с использованием инверторного аппарата в электрическом щитке должны быть установлены автоматы, рассчитанные на ток не менее 25 А.

Скорее всего, такая ситуация свидетельствует о том, что в питающей электрической сети слишком низкое напряжение.

Автоматическое отключение инвертора в ходе продолжительной сварки

Большинство современных инверторных аппаратов оснащены температурными датчиками, которые автоматически отключают оборудование при повышении температуры в его внутренней части до критического уровня. Выход из такой ситуации только один: дать сварочному аппарату отдых на 20–30 минут, в течение которых он остынет.

Как выполнить самостоятельный ремонт инверторного устройства

Если после тестирования становится понятно, что причина неисправностей в работе инверторного аппарата кроется в его внутренней части, следует разобрать корпус и приступить к осмотру электронной начинки. Вполне возможно, что причина заключается в некачественной пайке деталей устройства или плохо присоединенных проводах.

Внимательный осмотр электронных схем позволит выявить неисправные детали, которые могут быть потемневшими, треснутыми, со вздувшимся корпусом или иметь подгоревшие контакты.

Сгоревшие детали на плате инвертора Fubac IN-160 (регулятор AC-DC, транзистор 2NK90, резистор 47 Ом)

Такие детали при ремонте необходимо выпаять с плат (желательно использовать для этого паяльник с отсосом), а затем заменить на аналогичные. Если маркировка на неисправных элементах не читается, то для их подбора можно использовать специальные таблицы. После замены неисправных деталей желательно произвести тестирование электронных плат при помощи тестера. Тем более это необходимо сделать, если осмотр не позволил выявить элементы, подлежащие ремонту.

Визуальную проверку электронных схем инвертора и их анализ при помощи тестера следует начать с силового блока с транзисторами, так как именно он является наиболее уязвимым. Если транзисторы неисправны, то, скорее всего, вышел из строя и раскачивающий их контур (драйвер). Элементы, из которых состоит такой контур, также необходимо проверить в первую очередь.

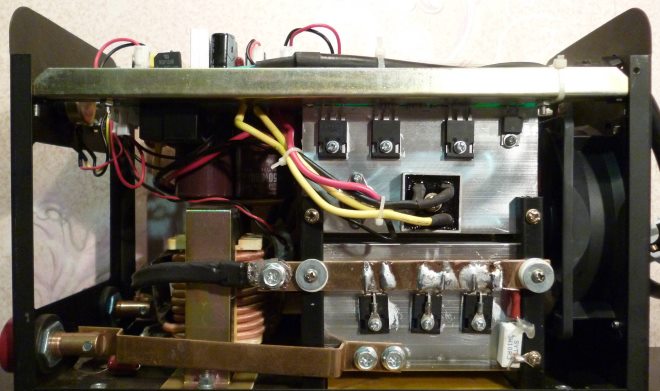

Силовой блок инвертора

После проверки транзисторного блока проверяются все остальные блоки, для чего также используется тестер. Поверхность печатных плат необходимо внимательно осмотреть, чтобы определить на них наличие подгоревших участков и обрывов. Если таковые обнаружены, то следует тщательно зачистить такие места и напаять на них перемычки.

Если в начинке инвертора обнаружены перегоревшие или оборванные провода, то при ремонте их надо заменить на аналогичные по сечению. Хотя диодные мосты выпрямителей инвертора и являются достаточно надежными элементами, их также следует прозвонить при помощи тестера.

Наиболее сложный элемент инвертора – плата управления ключами, от исправности которого зависит работоспособность всего аппарата. Такую плату на наличие управляющих сигналов, которые подаются на шины затворов блока ключей, проверяют при помощи осциллографа. Заключительным этапом тестирования и ремонта электронных схем инверторного устройства должна стать проверка контактов всех имеющихся разъемов и их зачистка при помощи обычного ластика.

Самостоятельный ремонт такого электронного устройства, как инвертор, достаточно сложен. Научиться выполнять ремонт этого оборудования, просто посмотрев обучающее видео, практически невозможно, для этого необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если же такие знания и навыки у вас есть, то просмотр подобного видео даст вам возможность восполнить недостаток опыта.

Источник

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА

Современные сварочные аппараты с целью уменьшения габаритов и массы, строятся исключительно по инверторной схеме, с мощными полевыми транзисторами в качестве силовых переключающих элементов. Несмотря на множество различных моделей таких аппаратов, суть работы и принцип действия почти одинаковы. Данная статья будет полезна для понимания функционирования схем инверторов, а так-же для их самостоятельного ремонта. В качестве примера выбран отечественный сварочный инвертор «ТОРУС”.

Устройство сварочного аппарата «ТОРУС-200”

«ТОРУС-200” – сварочный аппарат инверторного типа представляет собой источник постоянного тока с защитой от КЗ и тепловой защитой. Преобразователь источника тока выполнен по полномостовой схеме с частотой преобразования около 100 кгц. Регулировка тока производится изменением скважности управляющих импульсов при постоянной частоте. Четыре ключа преобразователя располагаются на отдельных радиаторах. Каждый ключ состоит из четырёх параллельных полевых транзисторов IRFP460.

Трансформатор преобразователя намотан проводом-литцендратом в шёлковой оплётке прямо на сердечник, т.е. без каркаса. Рядом установлен дроссель, который включен последовательно первичке трансформатора, причём намотка обоих выполнена одним куском провода, т.е. «по месту”. Выходной выпрямитель выполнен по двухтактной схеме (со средним выводом вторичной обмотки). Каждое плечо выпрямителя смонтировано на отдельном радиаторе и состоит из двух диодных сборок 60CPQ150 или четырёх 30CPQ150. Выпрямитель, питающий преобразователь состоит из моста GBPC3508W, установленного на радиатор и шести параллельных электролитических конденсаторов 470 мкф 400в. Принципиальная схема:

Схема мягкого включения представляет собой реле задержки включения полного заряда конденсаторов выпрямителя питания преобразователя. Исполнительный элемент – э.м. реле замыкающее мощный резистор.

На плате управления располагаются:

1. Блок питания электроники, который выполнен как отдельны модуль и представляет собой стандартный БП на 15в.

2. Схема «мягкого включения”.

3. Блок конденсаторов зарядно-разрядной цепи преобразователя.

4. Схема управления преобразователем. Также, на передней панели аппарата установлена платка индикации, выключения и регулировки тока.

Схема управления преобразователем состоит из:

1. Тактового генератора на микросхеме TL494. Он выдаёт две фазы тактовых импульсов с частотой около 100 кгц. Функции ШИМ не используются и микросхема выдаёт импульсы постоянной скважности. В этой микросхеме есть два компаратора, к которым подключены датчики тепловой защиты (терморезисторы на дросселе и радиаторе выходного выпрямителя).

2. Схемы регулировки тока и защиты по КЗ. Выполнены на двух компараторах микросхемы LM393. Датчик тока выполнен на ферритовом кольце с обмоткой, сквозь которое проходит плюсовой провод питания преобразователя.

3. Два выходных драйвера на микросхемах IR2112. На входы драйверов поступают тактовые импульсы, скважность которых изменяется в драйвере от импульсов, поступающих с компараторов схемы регулировки тока и защиты от КЗ. Выходы драйверов нагружены на импульсные трансформаторы, со вторичных обмоток которых управляющие импульсы поступают на ключи преобразователя.

Рекомендации по самостоятельному ремонту сварочного аппарата

СА «Торус” выпускается несколькими производителями. Первый такой аппарат попался под названием «Дуга-200” и на момент написания этой статьи через мои руки прошло семь аппаратов данной конструкции. Предполагаю, что эта схема подойдёт и для младших моделей «Торуса”, поскольку для того, чтобы уменьшить максимальный сварочный ток достаточно уменьшить число ключей в группе и число диодных сборок или поставить более слабые компоненты.

Для ремонта сварочного аппарата, как и любого другого электронного устройства крайне желательно иметь некоторые познания в электронике и хотя бы минимальный опыт ремонта. Если ни того, ни другого нет, но есть много желания и денег, тогда можно попробовать. Из приборов необходим осциллограф и стрелочный авометр. Любой ремонт начинается с вскрытия и внешнего осмотра внутренностей. Конструктивно «Торус” состоит из следующих модулей:

1. Модуль входного выпрямителя

2. Модуль выходного выпрямителя..

3. Плата управления ключами.

4. Корпус с вентилятором.

Модуль входного выпрямителя. Входной выпрямитель – это мощный диодный мост, установленный на радиатор, который крепится к плате управления снизу. Мост GBPC3508W крайне надёжен и чтобы его спалить надо ещё постараться. Тем не менее и его проверить не лишнее. Все знают как звонится мост и нового тут не выдумать. Для неопытных можно посоветовать отпаять от него провода, чтобы в случае КЗ не вводить себя в заблуждение. Радиатор с мостом лучше сразу снять с платы чтобы в дальнейшем облегчить работу с ней.

Модуль ключей. Модуль ключей состоит из четырёх групп по четыре транзистора в группе. Каждая группа смонтирована на отдельном радиаторе на изолирующей прокладке. Кроме ключей в модуль входят шесть электролитических конденсаторов сглаживающего фильтра выпрямителя, питающего преобразователь (входного выпрямителя).

Чаще всего неисправный транзистор сразу виден: треснутый или взломанный корпус, прогоревшие выводы, но иногда внешних признаков неисправности нет и тогда для выявления неисправного транзистора следует применить стрелочный авометр. Включаем его в режим измерения сопротивления на предел Ком х1 и выбираем любую группу. Я думаю, не лишним будет напомнить, что все измерения следует проводить на выключенном из сети аппарате. Измеряем сопротивление между стоком и истоком. Для тех, кто не знает цоколёвки транзистора IRFP460: если расположить корпус выводами вниз и маркировкой к себе, то слева направо будут затвор, сток, исток. Между стоком и истоком есть встречно-параллельный диод, он и должен звониться, т.е. в одну сторону высокое, в другую низкое сопротивление. Короткое замыкание – неисправность одного или нескольких транзисторов в группе и если таковое есть, то неисправный транзистор выявляется только путём выпаивания.

Если группа звонится как положено (в одну сторону), то это не всегда означает, что все транзисторы в группе исправны. Их надо по отдельности проверить на «открываемость”. Это можно сделать не выпаивая каждый транзистор. Сначала отпаиваем по одному концу выравнивающих резисторов от каждого затвора, ставим минусовой щуп на исток первого транзистора, плюсовой на сток. Тестер должен показать высокое сопротивление. Теперь на мгновение прикасаемся плюсовым щупом (не снимая минусового) к затвору и снова перекидываем его на сток. Сопротивление должно упасть почти до нуля и это означает, что транзистор открылся. Пинцетом или скальпелем замыкаем затвор со стоком или истоком и снова замеряем сопротивление сток-исток, которое должно увеличиться почти до бесконечности (но надёжнее для запирания транзистора подать но затвор обратное напряжение, т.е. минус на затвор, плюс на сток) и это означает, что транзистор закрылся. Если это так, переходим к другому транзистору, в противном случае перепроверяем и выкусываем неисправный транзистор, поскольку так легче подготовить место для монтажа исправного транзистора.

Если все транзисторы в группе исправны, припаиваем к затворам концы выравнивающих резисторов, помечаем группу как исправную и переходим к следующей группе. Для ремонта, проверки и поиска возможных аналогов радиоэлементов, изучите их даташиты.

Когда все транзисторы проверены и неисправные заменены исправными, модуль ключей можно условно считать исправным. Условно – это потому, что окончательная проверка будет при наличии управляющих сигналов. В недавнем времени ключи стали снабжать снабберами (конденсаторами, впаянными между стоком и истоком каждого транзистора), которые защищают транзисторы от пробоя. Экономичность аппарата при этом несколько снижается, зато надёжность возрастает многократно. При прозвонке транзисторов конденсаторы можно не отпаивать, т.к. на результаты измерений они не влияют.

Модуль выходного выпрямителя. Модуль выходного выпрямителя состоит из платы с двумя радиаторами, на которых смонтированы силовые диодные сборки. В зависимости от применяемых сборок, их количество на радиаторе может быть разным – две или четыре. Также, в модуль входят дроссель и трансформатор. Диодные сборки выходного выпрямителя выходят из строя крайне редко. В двухсотой модели применяются две сборки 60CPQ150 или четыре 30CPQ150, а в каждой сборке по два диода по 60 и 30 ампер (соответственно) максимального тока каждый. В сумме это 240 ампер постоянного тока. Запас в 40 ампер довольно надёжен, к тому же максимальный импульсный ток едва ли не на порядок больше.

Все знают как звонятся диоды. Если группа звонится накоротко, нужно искать пробитый диод. Без выпаивания здесь не обойтись и для этого удобно использовать паяльник с отсосом. Когда все диоды проверены и неисправные заменены, модуль можно пометить как исправный и приступить к проверке платы управления.

Плата управления ключами – это самый сложный из всех блоков аппарата и от его правильной работы зависит надёжность аппарата и целостность его компонентов. Предварительную проверку работоспособности платы управления можно произвести без её демонтажа, т.е. прямо по месту. Первым делом отключаем питание преобразователя, для чего отпаиваем от входного моста один из толстых проводов идущих от платы управления (переменное 220в) и изолируем его оголённый конец изолентой.

Поскольку для оценки работоспособности платы управления необходимо оценивать быстроменяющиеся сигналы, без осциллографа (и навыка работы с ним) здесь не обойтись. Вставляем вилку питания в розетку и внимательно слушаем. Вращается вентилятор и через 3-5 секунд слышится щелчок. Его издаёт реле схемы «мягкого” включения. Если щелчка нет или он слышен сразу после включения, значит схема «мягкого” включения неисправна. Также, если щелчка не последовало, стоит проверить наличие питающего напряжения +15в. Источник этого питания приклеен к плате управления и подпаян к ней четырьмя проводами: два из которых – переменное 220в и другие два – плюс и минус 15в. Если питания нет, демонтируем источник питания и ремонтируем или заменяем его, поскольку он стандартный.

Схема «мягкого” включения очень проста и основана на срабатывании эм. реле K2 в результате открывания транзистора VT5 после заряда конденсатора C22 в его базовой цепи. Контакты реле S3 закорачивают резистор R40, который гасит ток заряда конденсаторов фильтра входного выпрямителя. Этот резистор очень слаб и часто выходит из строя. Этот резистор, даже если он исправен, я заменяю на более мощный для повышения надёжности аппарата. Отсутствие задержки срабатывания реле может быть вызвано обрывом ёмкости заряда C22, пробоем транзистора VT5 и пробоем аналога динистора VD4 в цепи базы транзистора.

Далее проверяем наличие сигналов управления ключами. Эти сигналы поступают по четырём витым парам проводов на шинки затворов модуля ключей. Устанавливаем развёртку осциллографа на 5 мкс\дел, а аттенюатор на 5 или 2в\дел. Общий провод осциллографа соединяем с общим проводом платы управления (занимает заметную часть площади лицевой стороны), а щупом проверяем сигналы на ногах 1 и 7 микросхем DD2 и DD3. В норме там должны быть прямоугольные с закруглённым фронтом импульсы амплитудой около 15в с частотой около 100Кгц. Если импульсы есть, следует проверить их прохождение до каждого затвора.

Если аппарат до Вас побывал в чьих-то «умелых” руках не лишнее проверить фазировку управляющих сигналов: если витые пары перепутаны местами, то есть угроза нарваться на сквозной ток, а если перепутаны провода в паре, то ключ не будет открываться. Мне попадались аппараты буквально «перепаханные” «умельцами” и эти аппараты пришлось проверять досконально. Ситуация усложнена ещё и тем, что качество сборки аппаратов полукустарное и не всегда можно отличить пайку производителя от пайки «умельца”.

Для несведущих могу уточнить: на затвор должны поступать положительные (относительно истока) импульсы амплитудой около 15в. Одновременно должны открываться группы 1 и 4 в одном такте и 2 и 3 в другом такте. Синфазность сигналов можно определить при помощи двухканального осциллографа.

Если сигналы управления с платы управления приходят на каждый затвор с нужной амплитудой и в нужной фазе, можно попробовать включить аппарат. Для того, чтобы подстраховаться от последствий невыявленной неисправности, питание преобразователя включим через лампу накаливания 150-200вт — удобнее включить её в разрыв переменной цепи моста входного выпрямителя. Подпаиваем все провода, отпаянные ранее с учётом лампы и включаем аппарат в сеть и смотрим на лампу. В первый момент лампа может ярко вспыхнуть (заряжаются ёмкости фильтра), но постоянно она должна светиться слабо. Яркое свечение свидетельствует о коротком замыкании в схеме или цепи нагрузки. .Когда все неисправности устранены, лампу отпаиваем, припаиваем к мосту провод питания и включаем аппарат в сеть. Измеряем напряжение на выходных клеммах – нормальный уровень напряжения должен быть около 60 постоянных вольт.

В случае, когда плата управления не выдаёт запускающих импульсов, её для удобства работы лучше отделить от всех узлов, т.е.отпаять витые пары от ключей, предварительно промаркировав группы и провода, отпаять датчики перегрева и заизолировать концы проводов, отпаять и отсоединить мост входного выпрямителя, отпаять шнур сетевого питания.

Далее припаиваем шнур сетевого питания, лучше через лампочку 50-100вт и включаем его в розетку. В первую очередь следует проверить наличие питания +15в на ножках 3,6,9 микросхем DD2 и DD3 и прямоугольных тактовых импульсов на ножках 10 и 12 тех же микросхем. Я пару раз сталкивался с выгоранием резистора в цепи питания DD3, правда после этого и саму микросхему пришлось заменить. Если тактовые импульсы на ногах 10 и 12 (т.е. на входах) есть, но нет импульсов на ножках 1 и 7 (т.е. на выходах) нужно ногу 11 посадить на общий провод и если микросхема исправна, импульсы на выходах должны появиться. Нет импульсов – смело заменяй микросхему. В нормальном состоянии на ноге 11 микросхем DD2 и DD3 может быть не точный ноль (т.е. микросхема закрыта) и чтобы проверить неисправна микросхема или закрыта, нужно подать на ногу 11 точный ноль.

Если на входы драйверов (DD2 и DD3) не поступает тактовых импульсов, то их нужно искать на выводах 9 и 10 микросхемы ШИМ — DD4. В случае их отсутствия проверяем питание +15в на выводах 8, 11, 12. Можно проверить, не светится ли красный индикатор на передней панели аппарата и если это так, то скорее всего выключен тумблер рабочего режима. Также, можно проверить, не замкнут ли один из двух датчиков перегрева (на радиаторе выходного выпрямителя и на дросселе). Если все усилия тщетны – заменяем микросхему.

Вы добились управляющих импульсов на выходах обоих драйверов. Казалось бы – вот оно, счастье, но за этим счастьем может последовать фейерверк, когда Вы попробуете зажечь дугу. Дело в том, что ещё есть схема регулировки тока и защиты по току и если эта защита не работает, то Вы рискуете пойти по второму кругу поиска неисправностей.

Схема регулировки и защиты реализована на микросхеме DD1 и её обвязке. Датчиком тока является кольцевая катушка L1 сквозь которую проходит толстый провод питания преобразователя. На выводах 1 и 7 микросхемы DD1 формируются прямоугольные импульсы закрытия драйверов. Проверить работу схемы можно разными способами. Я пользуюсь следующим: отпаиваю один конец катушки L1 и вместо неё припаиваю источник переменного напряжения 3в. Это может быть трансформатор от сетевого адаптера или что-нибудь оригинальное. Подаю переменные 3в и смотрю сигналы на выводах 1 и 7 микросхемы DD1 – короткие прямоугольные импульсы с частотой 50гц. При этом кольцевые трансформаторы издают тихие звуки (отдалённо напоминающие голос кузнечика), а запускающие импульсы прерываются с частотой 50гц. Автор статьи: В.А. Третьяков.

Originally posted 2018-10-14 13:32:19. Republished by Blog Post Promoter

Источник