Основы технологии ремонта машин, их узлов и деталей.

В процессе ремонта выполняют следующие основные операции: мойку; остановку; разборку на группы сборочных единиц и отдельных сборочных единиц на детали; чистку и мойку деталей; дефектовку и сортировку деталей; составление ведомости дефектов; восстановление или замену изношенных деталей; комплектацию; сборку; индивидуальные испытания и сдачу в наладку.

В процессе пусконаладочных работ оборудование выводят на устойчивый паспортный режим работы, затем, если требуется, его окрашивают и сдают отремонтированную машину в эксплуатацию.

Мойка оборудования.Перед началом ремонта оборудование тщательно моют и очищают от остатков молочных продуктов, смазки и прочих загрязнений. Поверхности, соприкасающиеся с молочными продуктами, чистят щетками и ершами, моют горячими растворами кальцинированной или каустической соды, горячей водой и обрабатывают паром.

Остановка оборудования.После чистки и мойки оборудование протирают насухо и отсоединяют от него все трубопроводы. Затем обесточивают электродвигатели, для чего в электрощите вынимают плавкие предохранители и при необходимости отсоединяют выводные концы электропроводки от клемм электродвигателя. При этом концы тщательно изолируют, а на пусковые устройства вывешивают таблички с надписью «Не включать! Работают люди!»

В зависимости от типа оборудования и вида ремонта производят демонтаж всей машины (аппарата) или только отдельных групп сборочных единиц, или отдельных сборочных единиц. Демонтированную машину отправляют на ремонт в ремонтно-механические мастерские предприятия или в центральные мастерские.

Разборка. Для повышения производительности труда при разборке следует по инструкции завода-изготовителя изучить особенности конструкции машины и наметить порядок ее разборки. В первую очередь необходимо снимать те детали и сборочные единицы, которые препятствуют дальнейшей разборке. Сложное по конструкции оборудование разбирают в следующем порядке: сначала на группы сборочных единиц; группы — на отдельные сборочные единицы, сборочные единицы — на детали.

Детали необходимо укладывать в той последовательности, в которой их снимали с машины. Во избежание травматизма, а также повреждения деталей в результате падения нельзя их класть одна на другую. Для облегчения последующей сборки крепежные детали (гайки, болты и шайбы) следует устанавливать на одну часть сборочной единицы, например фланец. Болты, а также другие детали, которые при ремонте снимать запрещается, заранее окрашивают в красный цвет.

Чистка и мойка деталей.Грубую очистку деталей от загрязнений и ржавчины после разборки машины производят с помощью деревянных лопаток, стержней, скребков. Кроме того, детали отмачивают в керосине, для чего используют две емкости: первую — для предварительного отмачивания, вторую — для окончательной промывки. Продолжительность отмачивания предварительно очищенных деталей 1-.8 ч, после чего их вытирают насухо ветошью. Детали обезжиривают в горячем растворе каустической соды или горячей воде и просушивают.

Дефектовка, сортировка и хранение деталей.После мойки детали подвергают дефектовке и составляют ведомость дефектов. Затем их сортируют (разбраковывают) на 3 группы: годные без ремонта, подлежащие восстановлению и негодные. Негодные детали направляют на склад металлолома, а годные — на временное хранение. Хранят детали на специальных, лучше деревянных, стеллажах или в шкафах-стеллажах. Тяжелые детали укладывают на нижние полки или в ячейки, а легкие — на верхние. Одинаковые детали маркируют бирками. В случае длительного хранения годные детали насухо протирают, консервируют, погружая их в расплавленную мазь, и заворачивают в пергамент.

Восстановление деталей. Восстанавливают изношенные детали в том случае, когда это технически выполнимо и экономически выгодно. В остальных случаях изношенные детали заменяют новыми, которые получают со склада.

В ремонтной практике получили распространение следующие способы восстановления деталей: наплавка металла, сварка, установка втулок, паяние, склеивание и некоторые другие. В каждом конкретном случае рациональный способ восстановления деталей выбирают, исходя из местных условий.

Комплектация.Перед сборкой машину укомплектовывают всеми необходимыми деталями. При этом особое внимание обращают на наличие мелких деталей: прокладок, шайб, шплинтов, штифтов, гаек и контргаек. Отсутствие таких деталей может привести к потерям продукта, утечке смазочного масла, преждевременному износу деталей, а также аварии отдельных сборочных единиц или машины в целом.

Сборка.Собирают детали в порядке, обратном разборке. В общем объеме ремонтных работ сборочные операции составляют 20-40%.

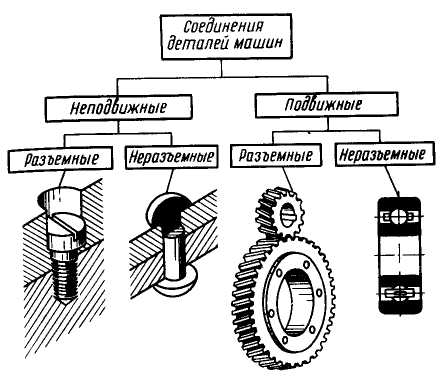

В зависимости от назначения детали и сборочные единицы при сборке машин и механизмов соединяют в определенной последовательности, в результате чего образуются подвижные и неподвижные соединения. В подвижном соединении детали и сборочные единицы перемещаются во время работы относительно друг друга, совершая заданное движение. Детали неподвижных соединений перемешаться относительно друг друга не могут. Подвижных соединений в машинах значительно больше, чем неподвижных.

Соединения бывают также неразъемные и разъемные. Неразъемное соединение — это такое соединение, для разъединения которого необходимо полное или частичное разрушение деталей, составляющих его. Для получения неподвижного неразъемного соединения применяют сварку, клепку, паяние, развальцовку, склеивание и другие способы. Подвижное неразъемное соединение образуют шарики и кольца радиальных шариковых подшипников.

Разъемным называют такое соединение, которое можно полностью разобрать, не повредив при этом соединенные и скрепляющие детали. К неподвижным разъемным соединениям относятся резьбовые, шпоночные и клиновые, а к подвижным разъемным — соединения шеек валов с подшипниками скольжения, зубьев колес зубчатых передач и пр. Классификация соединения деталей машин приведена на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Классификация соединений деталей машин

В любой машине преобладают, как правило, типовые детали, сборочные единицы и механизмы. Изучив технологию их ремонта, значительно легче освоить ремонтные операции конкретных типов оборудования как отечественного, так и зарубежного.

К типовым сборочным единицам относятся неподвижные и подвижные разъемные и неразъемные соединения (см. рис. 9.1), сальники, а также сборные станины и рамы. Типовыми механизмами являются муфты, ременные, зубчатые, червячные и цепные передачи. Детали, входящие в указанные сборочные единицы и механизмы, называются типовыми деталями машин.

Для восстановления детали необходимо знать ее размеры до и после износа, характер других дефектов (трещины, пробоины и др.), а также режимы обработки или сборочную единицу разбирают и определяют дефекты деталей в процессе их дефектовки. Затем выбирают наиболее рациональный способ их устранения, т. е. восстановления, и разрабатывают ремонтный чертеж детали.

Источник

Восстановление деталей машин. Технологические методы восстановления деталей

Восстановление детали — это совокупность технологических воздействий с целью придания изношенной детали формы, размеров и эксплуатационных свойств, необходимых для приведения ее в исправное состояние. Устраняемые при восстановлении дефекты относятся к следующим основным разновидностям: износ и разрушения поверхностей; механические повреждения деталей; потеря физико-механических свойств материалов; повреждения антикоррозионных покрытий и т.п.

Восстановление детали (независимо от степени износа) возможно различными экономически целесообразными методами. Множество применяемых на практике технологических методов восстановления обусловлено разнообразием дефектов деталей машин. Выбор конкретного метода зависит, в первую очередь, от того, какие эксплуатационные свойства детали должны быть обеспечены при ее восстановлении. К ним относятся:

— целостность и масса детали, распределение массы между отдельными элементами и ее уравновешенность;

— сплошность, состав и структура материала;

— усталостная прочность, жесткость и другие характеристики детали;

— точность геометрической формы, размеров и относительного расположения поверхностей;

— шероховатость, микротвердость и физико-механические свойства (износостойкость, коррозионная стойкость, жаростойкость и т.д.) рабочих поверхностей и др.

В зависимости от характера дефектов, для их устранения применяются разнообразные технологические методы, относящиеся к следующим основным группам:

1. Слесарно-механическая обработка

2. Объемное и поверхностное пластическое деформирование

3. Сварка и пайка4. Наплавка5. Приварка металлического слоя6. Металлизация и напыление порошковых покрытий

7. Гальванические и химические покрытия 8. Электрофизическя и электрохимическая обработка

9. Термическая и химико-термическая обработка

10. Применение неметаллических (полимерных) материалов.

По воздействию на материал восстанавливаемой детали применяемые технологические методы делятся на три группы:

1. Методы, осуществляемые без съема материала:

— поверхностная и объемная обработка давлением;

— термическая обработк— химико-термическая.

2. Методы, осуществляемые со съемом материала:

— механические;— электрофизические;— комбинированные.

3. Методы, сопровождаемые нанесением материала:

— термические и термомеханические методы нанесения металлических и неметаллических материалов;— электрофизические и химические.

Рассмотрим назначение и область применения основных методов.

Механическая обработка применяется: как самостоятельный метод восстановления деталей под ремонтный размер и постановку дополнительных ремонтных деталей; для подготовки заготовки к выполнению определенной технологической операции, например металлизации; для окончательной обработки заготовок после пластического деформирования или наращивания слоя металла на изношенные поверхности.

Обработкой под ремонтный размер восстанавливают геометрическую форму, требуемую шероховатость и точность изношенных поверхностей деталей, величину зазора в соединении деталей.

Дополнительные ремонтные детали применяют с целью компенсации износа рабочих поверхностей деталей, а также при замене изношенной или поврежденной части сложных деталей. При этом за счет материала дополнительной ремонтной детали экономично могут быть обеспечены заданные эксплуатационные требования к изделию в отношении износостойкости, противозадирных свойств, контактной прочности и т.д.

Пластическое деформирование применяют при восстановлении размеров деталей, их формы, усталостной прочности, жесткости, износостойкости и других физико-механических свойств.

Сварка и пайка предназначены для восстановления целостности и устранения механических повреждений деталей (трещин, отколов, пробоин и т.п.), а наплавка и напыление —для наращивания слоя материала на изношенные поверхности деталей, как правило, под последующую механическую обработку с целью восстановления их размеров и массы, износостойкости и других свойств.

Гальванические и химические методы восстановления широко применяются в ремонтном производстве для:

— нанесения слоя материала на изношенные поверхности деталей (хромирование, железнение, никелирование) с целью восстановления размеров и эксплуатационных свойств (износостойкости и др.);

— защиты деталей от коррозии (цинкование, оксидирование);

— защитно-декоративных целей (хромирование, никелирование, цинкование, оксидирование);

— придания поверхностям деталей специальных свойств — хорошей прирабатываемости (меднение, лужение), повышенной отражательной способности (хромирование, никелирование) или электрической проводимости (меднение, серебрение) и т.д.;

— защиты от науглероживания при цементации (меднение), а также как подслой под другое покрытие (медь, никель) или как грунт под окраску.

Электрофизические и электрохимические методы, предназначенные для удаления слоя металла, применяют в основном при обработке покрытий с высокой твердостью, когда традиционные методы механической обработки невозможны или экономически невыгодны. Электрофизические методы, обеспечивающие нанесение слоя металла, применяются, преимущественно, для упрочнения и повышения износостойкости поверхностного слоя детали (электроискровое упрочнение, лазерное микролегирование, вакуумные конденсационные методы нанесения покрытий и др.).

Термическая и химико-термическая обработка применяются для восстановления и придания материалу заготовки требуемой структуры и физико-механических свойств, необходимых для обработки заготовки (отжиг) и эксплуатации детали (закалка, легирование поверхностного слоя и т.д.).

Например, повышение усталостной прочности при восстановлении детали обеспечивается уменьшением концентраторов напряжений и созданием в ее поверхностном слое напряжений сжатия. Это обстоятельство следует учитывать при окончательной обработке восстановленной поверхности. В данном случае задача повышения усталостной прочности решается, например, пластическим деформированием поверхностного слоя (накатыванием роликом или шариком, выглаживанием, дробеструйной обработкой, чеканкой и т.д.). Этот метод обеспечивает выполнение обоих указанных условий: снижается высота микронеровностей, устраняются поры и повышается плотность металла, изменяется структура и твердость поверхностного слоя, в котором образуются напряжения сжатия, препятствующие образованию усталостных трещин.

Второй пример относится к восстановлению жесткости детали. Известно, что жесткость материала зависит от модуля его упругости, поэтому для повышения жесткости пригодны технологические методы, влияющие на эту характеристику материала — механическая (обкатывание, ультразвуковая обработка), термомеханическая и химико-термическая обработка, обеспечивающая необходимые изменения структуры материала.

Зачастую определенная задача может быть решена различными технологическими методами. Например, повышение износостойкости поверхностного слоя детали может быть обеспечено методами, относящимися ко всем указанным выше группам. По физической сущности эти методы делятся на две основные группы:

—методы, основанные на формировании структуры и субструктуры поверхностного слоя металла за счет изменения его химического состава;

—методы, основанные на создании на восстанавливаемой детали слоя металлического или неметаллического материала.

Источник