- Методы оперативно-технического обслуживания тяговой подстванции

- Главная > Курсовая работа >Промышленность, производство

- 3. Техническое обслуживание и ремонт 2хВАБ 49

- Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

- Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

Методы оперативно-технического обслуживания тяговой подстванции

Главная > Курсовая работа >Промышленность, производство

Профилактические испытания после капитального ремонта

Измерение сопротивления изоляции ярмовых балок, прессующих колец, стяжных шпилек производят лишь при осмторах выемной части. Для измерения сопротивления ихоляции ярмовые балки и прессующие кольца разземляют. Измерение производят мегаомметром 1000 – 2500 В. Сопротивление изоляции необходимо сравнить с предыдущим значением. Если сопротивление изоляции уменьшилось на 50%, то необходимо выяснить и устранить причину снижения. После измерения сопротивления изоляции ярмовые балки и прессующие кольца заземляют. Проверку заземления производят осмотром, а также путем измерения сопротивления с помощью омметра.

Фазировку трансформатора производят при переделке схемы первичной коммутации и после капитального ремонта, в том числе и без смены обмоток. Вначале проверяют совпадение групп соединений работающего и включаемого трансформаторов, затем производят осмотр подключения шин к трансформатору. Фазировку производят на стороне низкого напряжения трансформатора. При напряжении обмотки низкого напряжения до 0,4 кВ фазировку осуществляют с помощью вольтметра. При напряжении обмотки низкого напряжения выше 0,4 кВ для фазировки применяют трансформаторы однофазные или трехфазные с одинаковой группой соединения. Трансформаторы включают на напряжения фазируемых трансформаторов с соблюдением обозначений их выводов. После подключения к ошиновке трансформаторы напряжения включают на шины одного из трансформаторов и проверяют совпадение фазировки на их вторичных обмотках. Затем высоковольтные обмотки трансформаторов напряжения переводят на питание от фазируемых трансфораторов. Фазировку производят по низковольтной стороне трансформаторов напряжения, а все переключения, необходимые для обеспечения совпадения фазировки трансформаторов, выполняют на ошиновке фазируемых трансформаторов. Когда между одноименными фазами обоих трансформаторов разность напряжения будет достигнута равной нулю, фазировку заканчивают, и трансформаторы могут быть включены на параллельную работу.

Испытание включением толчком на номинальное напряжение производят по завершению всех испытаний. Для испытаний собирают схему трансформатора со стороны питающего напряжения, проверяют правильность работы защит трансформатора: газовой, отсечки, максимальной и дифференциальной. Убедившись в нормальной работе устройств защит и правильности установки их накладок, трансформатор включают три – пять раз на рабочее место напряжение при холостом ходу и прослушивают его работу.

При испытаниях трансформатора включением толчком схема его со стороны обмоток низкого напряжения должна быть разобрана.

3. Техническое обслуживание и ремонт 2хВАБ 49

Разработка схемы подключения выключателя 2хВАБ 49 на ТП

Схема подключения масляного выключателя ввода 1 приведена на рисунке 3.1.

Конструктивное исполнение и основные параметры выключателя 2хВАБ 49

2, 7 , 24 — изоляторы;

4, 30, 34, 37, 42, 48 — оси; 5 — шина;

б, 14, 20 — гибкие связи;

8 — контакт подвижный;

10 — контакт неподвижный;

11 — катушка магнитного дутья;

13 — подшипник; 15, 18 — рога;

16 — контакт дугогасительный;

21, 27, 47 — пружины;

28 — контакты блокировочные;

35 — указатель положения выключателя

49 — окно для витка размагничивания шины

Рисунок 3.2 – Полюс выключателя ВАБ-49 во включенном положении

Рисунок 3.3 – Дугогасительная камера

2 — пластина для установки камеры на полюс;

7 — блок дугогасительный;

10 — стержень изоляционный; 12 — гайка; 13, 14 — щиты;

16 — перегородки; 17,18, 19 — пластины;

20 — пластина стальная медненная

Текущий ремонт 2хВАБ-49

Материал для этого пункта взят из таблицы 26 /1/.

Таблица 3.1 – Текущий ремонт масляного выключателя 2хВАБ 49

Норма времени на измеритель, нормо-ч

Электромеханик – 1

Электромонтер тяговой подстанции 4 разряда – 1

3 разряда – 1

Учтенный объем работы на измеритель

Оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

Наружный осмотр выключателя с проверкой состояния заземления

Проверка состоянния контактных соединений

Проверка маслоуказательных устройств

Чистка изоляторов и других частей выключателя

Проверка состояния, чистка, смазка трущихся частей и опробование приводы

Опробование выключателя на включение и отключение

Источник

Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

Быстродействующие автоматические выключатели, применяемые на тяговых подстанциях, являются основными аппаратами распределительных устройств постоянного тока напряжением 3,3 кВ. Одной из модификаций быстродействующих выключателей является ВАБ-43-4000/30-Л-У4, предназначенный для защиты установок и линий постоянного тока при КЗ и недопустимых перегрузках.

Осмотры выключателей на тяговых подстанциях с постоянным обслуживающим персоналом проводятся ежедневно при приеме смены, а без такого персонала — в сроки, утвержденные главным инженером ЭЧ, но не реже 1 раза в 10 дней. Такие осмотры проводятся без отключения выключателей; при этом проверяют внешнее состояние камер, отсутствие следов подгаров и перекрытий, исправность заземления, показания счетчика числа аварийных отключений, нагрузку (по килоамперметру) и соответствие сигнализации положению выключателей.

Дополнительно 1 раз в 3 месяца, а если нет срабатываний — через 3 месяца, а также через один месяц после ввода в эксплуатацию проводятся осмотры со снятием напряжения. Периодичность и объем осмотров могут быть изменены в зависимости от местных условий.

Для выключателей ВАБ-43, оборудованных устройствами для шунтирования реакторов, предусматривается также контроль технического состояния (КТС). Он выполняется через 1000 кА суммарного отключенного тока, который определяется по показаниям фиксатора-сумматора, а при его отсутствии исчисляется по формуле

где п — число автоматических отключений выключателя (по показаниям счетчика числа аварийных отключений);

КТС включает в себя: визуальный контроль состояния выключателя и камеры; силовых, дугогасительных контактов и устья камер, болтовых соединений ошиновки, а также протирку частей выключателя и изоляторов. Помимо этого измеряют некоторые технические параметры и сравнивают их с табличными (допустимыми), приведенными в табл. 4.9. При выполнении КТС не разрешается изменять механические параметры, регулировать выключатель.

Текущий ремонт проводится через каждые 3000 кА полного суммированного отключенного тока бригадой, состоящей из двух человек, и включает в себя следующие операции.

Очистку частей выключателя и изоляторов салфеткой и пылесосом, протирку ошиновки и удаление излишков смазочного материала салфеткой, смоченной бензином или уайт-спиритом, выполняют перед началом ремонта.

При осмотре вторичных цепе и, заземлений и реле убеждаются в надежности и правильности электрических соединений и проверяют достаточность расстояния от цепей вторичной коммутации до частей, находящихся под высоким напряжением. Приводят в порядок крепление проводов на клеммных сборках, коммутаторе, станции управления. Проверяют легкость хода тяги и нажатие контактов коммутатора при отключенном и включенном положении выключателя; надежность болтовых или сварных соединений опорной конструкции. Обследуют состояние металлического кожуха, закрывающего коммутатор, клеммную сборку выключателя и тягу коммутатора, а также контура заземления.

| № п/п | Наименование параметров | Пределы допустимых значений | после ремонта | до ремонта |

| Нажатие главных контактов, кгс | 32—36 | 25 — 45 |

| Нажатие дугогасительных контактов, кгс | 12—14 | 5 — 20 |

| Провал главного контакта ( d1), мм | 2 – 2,4 | 0,5—3,0 |

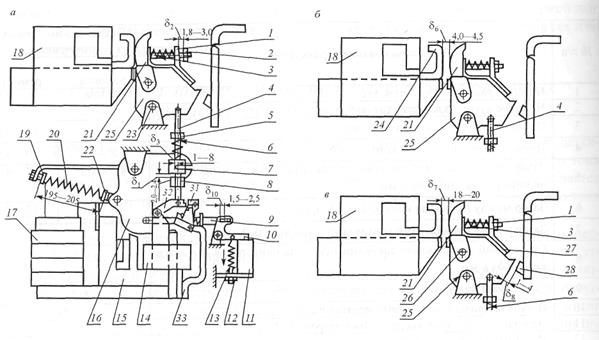

| Провал дугогасительного контакта (d2 ), мм | 1,8—3,0 | 1,0—3,5 |

| Зазор между дугогасительными контактами и рогом в предвклю-ченном положении (d6), мм | 4,0—4,5 | 2—5 |

| Зазор между главными контактами (d7), мм | 18—20 | 12—26 |

| Зазор между подвижными контактами и упором (d8), мм | 1—4 | |

| Суммарный зазор между шейками оси и торцами пазов в рычаге якоря (d3), мм | 1—8 | |

| Свободный ход тяги блок — контактов(d10), мм | 1,5—2,5 | |

| Площадь прилегания главных контактов, % | ||

| Площадь прилегания якоря к магнитопроводу, % | ||

| Натяг отключающих пружин, кгс | 30—50 | |

| Длина отключающих пружин во включенном положении выключателя, мм | 195—205 | |

| Время между замыканиями замыкающего блок — контакта и замыканием главных контактов выключателя, мс | 200—280 |

Измеряют целостность и болтовые соединения ошиновки и выключателя; исправность диодов, обеспечивающих нужное направление тока в цепи держащих катушек. Измеряют мегаомметром сопротивление изоляции цепей вторичной коммутации выключателя. Оно должно быть не менее 5 МОм.

При измерении лимитирующих зазоров сначала замеряют провал главных (d1) и дугогасительных (d2) контактов (рис. 4.23, а). Предварительно проверяют при отключенном положении выключателя крепление гибкой связи 27 к дугогасительному контакту 21. Если крепление ослабло, то снимают скобу 1, пружину 3 и затягивают гайку, крепящую гибкую связь к дугогасительному контакту (рис. 4.23, в). Включают выключатель и замеряют зазор d2. Он должен быть равен 1,8—3,0мм (см. рис. 4.23, а). Зазоры d1 и d2 проверяются после определения нажатия дугогасительного контакта. Динамометром оттягивают контакт за гайку 2 и в момент равновесия, который определяется по погасанию лампочки, питающейся от источника напряжением 12В, включенной в цепь дугогасительного контакта, замеряют нажатие. Оно регулируется перемещением скобы 1. Зазор d1 должен быть равен 2,0—2,4 мм. При необходимости его регулируют и тщательно контрят упор 8. Замеряют длину пружины 20: L = 195—205 мм.

Зазор между дугогасительным контактом и рогом d6 — зазор свободного расцепления — должен быть равен 4,0—4,5 мм (рис. 4.3, б). Он замеряется в предвключенном положении, которое достигается включением выключателя до того момента, когда подвижный контакт останавливается рычагом 32 и защелкой 31 (см. рис. 4.23, а), т.е. когда защелка не срывается. Если защелка срывается, то поднимают скобу 33 или отключают выключатель, вынимают ось, связывающую подвижный контакт 25 с тягой 4. Отводят тягу от подвижного контакта и регулируют ее длину.

Регулировка этого зазора очень важна, т.к. механизм свободного расцепления обеспечивает готовность выключателя к быстрому отключению, если в цепи сохранился аварийный режим в момент включения.

Переводят выключатель в отключенное положение (см. рис. 4.23, в), устанавливают зазор d8 = 1—4 мм. Закрепляют гайкой упор 8 и проверяют зазор d7 = 18—20 мм. Сжимая

|

|

Рис. 4.23. Элементы выключателя ВАБ-43: а — во включенном состоянии; б— в предвключенном состоянии; в — в отключенном состоянии; г — расположение рогов и дугогасительных контактов; 1—скоба; 2, 5 — гайки; 3, 6 — пружины; 4 — тяга; 7 — ось; 8 — упор; 9 — тяга; 10 — рычаг; 11 — блок-контакт; 12 — гайка; 13 — пружина; 14 — катушка управления; 15— сердечник; 16—якорь; 17—катушка держащая; 18 — катушка магнитного дутья; 19 — вкладыш; 20—пружина; 21 — контакт дугогасительный; 22 — вкладыш; 23 — ось; 24 — рог выключателя; 25 — контакт подвижный; 26 — ось; 27 —гибкая связь; 28 — упор; 29, 30—рога дугогасительной камеры; 31 — защелка; 32 — рычаг; 33 — скоба

контактную пружину 6, регулируют нажатие главных контактов. Оно должно быть 32—36 кгс. Зацепляют динамометр за шнур, пропущенный через отверстие в подвижном контакте и перед измерением нажатия несколько раз оттягивают на 2-3 мм подвижный контакт. Следует знать, что контактное нажатие, измеренное без предварительного оттягивания контакта непосредственно после включения выключателя, может быть несколько больше.

Закрывают чистой салфеткой катушки и магнитопроводы (во избежание загрязнения во время чистки контактов). При наличии на контактах наплывов меди или подгаров удаляют их плоским напильником, предварительно сняв слой окиси и грязи. Если на контактах появилась рабочая площадка шириной 10—12 мм, то им необходимо придать первоначальную форму. Замена главных контактов выполняется при обгаре серебрянных накладок на 2 мм от первоначального состояния или при выгорании 1/3 площади контакта.

Дугогасительные контакты меняются при обгаре по толщине на 3 мм каждый. Рог неподвижного контакта и прокладки зачищают шлифовальной шкуркой. Снимают отпечатки главных контактов. Для этого при разомкнутых контактах прикладывают к неподвижному контакту полоску бумаги вместе с копировальной, затем включают выключатель. При последующем отключении выключателя извлекают полоску бумаги, на которой останутся следы контактов. Площадь соприкосновения главных контактов должна быть не менее 70 %.

Дата добавления: 2017-11-04 ; просмотров: 3649 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

Быстродействующие автоматические выключатели, применяемые на тяговых подстанциях, являются основными аппаратами распределительных устройств постоянного тока напряжением 3,3 кВ. Одной из модификаций быстродействующих выключателей является ВАБ-43-4000/30-Л-У4, предназначенный для защиты установок и линий постоянного тока при КЗ и недопустимых перегрузках.

Осмотры выключателей на тяговых подстанциях с постоянным обслуживающим персоналом проводятся ежедневно при приеме смены, а без такого персонала — в сроки, утвержденные главным инженером ЭЧ, но не реже 1 раза в 10 дней. Такие осмотры проводятся без отключения выключателей; при этом проверяют внешнее состояние камер, отсутствие следов подгаров и перекрытий, исправность заземления, показания счетчика числа аварийных отключений, нагрузку (по килоамперметру) и соответствие сигнализации положению выключателей.

Дополнительно 1 раз в 3 месяца, а если нет срабатываний — через 3 месяца, а также через один месяц после ввода в эксплуатацию проводятся осмотры со снятием напряжения. Периодичность и объем осмотров могут быть изменены в зависимости от местных условий.

Для выключателей ВАБ-43, оборудованных устройствами для шунтирования реакторов, предусматривается также контроль технического состояния (КТС). Он выполняется через 1000 кА суммарного отключенного тока, который определяется по показаниям фиксатора-сумматора, а при его отсутствии исчисляется по формуле

где п — число автоматических отключений выключателя (по показаниям счетчика числа аварийных отключений);

КТС включает в себя: визуальный контроль состояния выключателя и камеры; силовых, дугогасительных контактов и устья камер, болтовых соединений ошиновки, а также протирку частей выключателя и изоляторов. Помимо этого измеряют некоторые технические параметры и сравнивают их с табличными (допустимыми), приведенными в табл. 4.9. При выполнении КТС не разрешается изменять механические параметры, регулировать выключатель.

Текущий ремонт проводится через каждые 3000 кА полного суммированного отключенного тока бригадой, состоящей из двух человек, и включает в себя следующие операции.

Очистку частей выключателя и изоляторов салфеткой и пылесосом, протирку ошиновки и удаление излишков смазочного материала салфеткой, смоченной бензином или уайт-спиритом, выполняют перед началом ремонта.

При осмотре вторичных цепе и, заземлений и реле убеждаются в надежности и правильности электрических соединений и проверяют достаточность расстояния от цепей вторичной коммутации до частей, находящихся под высоким напряжением. Приводят в порядок крепление проводов на клеммных сборках, коммутаторе, станции управления. Проверяют легкость хода тяги и нажатие контактов коммутатора при отключенном и включенном положении выключателя; надежность болтовых или сварных соединений опорной конструкции. Обследуют состояние металлического кожуха, закрывающего коммутатор, клеммную сборку выключателя и тягу коммутатора, а также контура заземления.

| № п/п | Наименование параметров | Пределы допустимых значений | после ремонта | до ремонта |

| Нажатие главных контактов, кгс | 32—36 | 25 — 45 |

| Нажатие дугогасительных контактов, кгс | 12—14 | 5 — 20 |

| Провал главного контакта ( d1), мм | 2 – 2,4 | 0,5—3,0 |

| Провал дугогасительного контакта (d2 ), мм | 1,8—3,0 | 1,0—3,5 |

| Зазор между дугогасительными контактами и рогом в предвклю-ченном положении (d6), мм | 4,0—4,5 | 2—5 |

| Зазор между главными контактами (d7), мм | 18—20 | 12—26 |

| Зазор между подвижными контактами и упором (d8), мм | 1—4 | |

| Суммарный зазор между шейками оси и торцами пазов в рычаге якоря (d3), мм | 1—8 | |

| Свободный ход тяги блок — контактов(d10), мм | 1,5—2,5 | |

| Площадь прилегания главных контактов, % | ||

| Площадь прилегания якоря к магнитопроводу, % | ||

| Натяг отключающих пружин, кгс | 30—50 | |

| Длина отключающих пружин во включенном положении выключателя, мм | 195—205 | |

| Время между замыканиями замыкающего блок — контакта и замыканием главных контактов выключателя, мс | 200—280 |

Измеряют целостность и болтовые соединения ошиновки и выключателя; исправность диодов, обеспечивающих нужное направление тока в цепи держащих катушек. Измеряют мегаомметром сопротивление изоляции цепей вторичной коммутации выключателя. Оно должно быть не менее 5 МОм.

При измерении лимитирующих зазоров сначала замеряют провал главных (d1) и дугогасительных (d2) контактов (рис. 4.23, а). Предварительно проверяют при отключенном положении выключателя крепление гибкой связи 27 к дугогасительному контакту 21. Если крепление ослабло, то снимают скобу 1, пружину 3 и затягивают гайку, крепящую гибкую связь к дугогасительному контакту (рис. 4.23, в). Включают выключатель и замеряют зазор d2. Он должен быть равен 1,8—3,0мм (см. рис. 4.23, а). Зазоры d1 и d2 проверяются после определения нажатия дугогасительного контакта. Динамометром оттягивают контакт за гайку 2 и в момент равновесия, который определяется по погасанию лампочки, питающейся от источника напряжением 12В, включенной в цепь дугогасительного контакта, замеряют нажатие. Оно регулируется перемещением скобы 1. Зазор d1 должен быть равен 2,0—2,4 мм. При необходимости его регулируют и тщательно контрят упор 8. Замеряют длину пружины 20: L = 195—205 мм.

Зазор между дугогасительным контактом и рогом d6 — зазор свободного расцепления — должен быть равен 4,0—4,5 мм (рис. 4.3, б). Он замеряется в предвключенном положении, которое достигается включением выключателя до того момента, когда подвижный контакт останавливается рычагом 32 и защелкой 31 (см. рис. 4.23, а), т.е. когда защелка не срывается. Если защелка срывается, то поднимают скобу 33 или отключают выключатель, вынимают ось, связывающую подвижный контакт 25 с тягой 4. Отводят тягу от подвижного контакта и регулируют ее длину.

Регулировка этого зазора очень важна, т.к. механизм свободного расцепления обеспечивает готовность выключателя к быстрому отключению, если в цепи сохранился аварийный режим в момент включения.

Переводят выключатель в отключенное положение (см. рис. 4.23, в), устанавливают зазор d8 = 1—4 мм. Закрепляют гайкой упор 8 и проверяют зазор d7 = 18—20 мм. Сжимая

|

|

Рис. 4.23. Элементы выключателя ВАБ-43: а — во включенном состоянии; б— в предвключенном состоянии; в — в отключенном состоянии; г — расположение рогов и дугогасительных контактов; 1—скоба; 2, 5 — гайки; 3, 6 — пружины; 4 — тяга; 7 — ось; 8 — упор; 9 — тяга; 10 — рычаг; 11 — блок-контакт; 12 — гайка; 13 — пружина; 14 — катушка управления; 15— сердечник; 16—якорь; 17—катушка держащая; 18 — катушка магнитного дутья; 19 — вкладыш; 20—пружина; 21 — контакт дугогасительный; 22 — вкладыш; 23 — ось; 24 — рог выключателя; 25 — контакт подвижный; 26 — ось; 27 —гибкая связь; 28 — упор; 29, 30—рога дугогасительной камеры; 31 — защелка; 32 — рычаг; 33 — скоба

контактную пружину 6, регулируют нажатие главных контактов. Оно должно быть 32—36 кгс. Зацепляют динамометр за шнур, пропущенный через отверстие в подвижном контакте и перед измерением нажатия несколько раз оттягивают на 2-3 мм подвижный контакт. Следует знать, что контактное нажатие, измеренное без предварительного оттягивания контакта непосредственно после включения выключателя, может быть несколько больше.

Закрывают чистой салфеткой катушки и магнитопроводы (во избежание загрязнения во время чистки контактов). При наличии на контактах наплывов меди или подгаров удаляют их плоским напильником, предварительно сняв слой окиси и грязи. Если на контактах появилась рабочая площадка шириной 10—12 мм, то им необходимо придать первоначальную форму. Замена главных контактов выполняется при обгаре серебрянных накладок на 2 мм от первоначального состояния или при выгорании 1/3 площади контакта.

Дугогасительные контакты меняются при обгаре по толщине на 3 мм каждый. Рог неподвижного контакта и прокладки зачищают шлифовальной шкуркой. Снимают отпечатки главных контактов. Для этого при разомкнутых контактах прикладывают к неподвижному контакту полоску бумаги вместе с копировальной, затем включают выключатель. При последующем отключении выключателя извлекают полоску бумаги, на которой останутся следы контактов. Площадь соприкосновения главных контактов должна быть не менее 70 %.

Замеры суммарных зазоров между шейками оси и торцами в рычаге якоря d3 и свободного хода тяги блок-контактов d10 проводят во включенном положении выключателя.

Замеряют линейкой или штангенциркулем зазоры d3 и d10 (см. рис. 4.23, а). Зазор d3 должен быть 1—8 мм, а d10= 1,5—2,5 мм. При необходимости регулируют блок-контакты с установленной тягой 9. Гайками 12 растягивают пружину 13 настолько, чтобы рычаг 10 четко переключал блок-контакты. После этого дополнительно растягивают пружину 13 еще на 4 мм и регулируют длину тяги 9 так, чтобы во включенном положении выключателя она имела свободный ход.

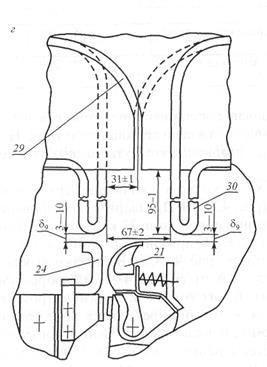

Осмотр, чистку и разборку дугогасительной камеры производят по необходимости. При этом проверяют целостность и исправность вставки устья камеры; состояние рогов, щек камеры, фибровых экранов, центральных перегородок. V-образные перегородки заменяют при наличии больших трещин и сколов V-образного паза, а фибровые экраны — при больших деформациях и подгарах. Также подлежат замене щеки камеры, если имеются изломы и сварившиеся жалюзи. По темному следу на лабиринтных перегородках определяют правильность развития электрической дуги в камере, в противном случае устраняют неравномерность зазоров или другую неисправность. Острым клинышком из твердого дерева очищают внутреннюю поверхность камеры, удаляют капли меди, жидкого стекла и другие шероховатости. Проверяют зазор d9 между дугогасительным контактом и рогом (рис. 4.23, г), для чего снимают с выключателя один из полюсов магнитного дутья и соответствующий ему экран и устанавливают камеру без щек на выключатель, который должен находиться в предвключенном положении. Замеряют зазор d9, который должен быть равен 3—10 мм; если он меньше нормы — подпиливают дугогасительный контакт 21 или рог 24, если больше — снимают камеру, ослабляют крепеж в верхней части, регулируют положение рогов 30, затягивают крепеж, устанавливают камеру на выключатель и снова замеряют зазор d9.

Смазку трущихся частей выключателя производят смазкой ЦИАТИМ-203. Особое внимание обращают при этом на смазку плоскости соприкосновения якоря и сердечника, места касания защелки и рычага. Предварительно все места смазки протирают чистой ветошью. Опробывают дистанционное управление включением выключателя; затем имитируют его автоматическое отключение, создав зазор между якорем и стержнем магнитопровода, и отсчитывают по секундомеру время, через которое произошло повторное включение. Аналогично вызывают повторное отключение выключателя и убеждаются в его блокировке при однократном автоматическом повторном включении (АПВ) и правильной работе аварийной сигнализации. Фидерные выключатели главных путей должны иметь однократное АПВ с выдержкой времени 6 с,если подвижной состав оборудован минимальной защитой, и 10—12с — в остальных случаях.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Источник