Текущий ремонт кпп автомобиля

Проверка технического состояния коробки передач. Диагностическим параметром для коробок передач является суммарный угловой люфт в кинематической цепи от ведущего до ведомого вала, замеряемый люфтомером. Люфт увеличивается вследствие изнашивания деталей коробки передач и увеличения зазоров в сопряжениях.

В неисправной коробке передач при работе и переключении возникают повышенный шум, самопроизвольное выключение или затрудненное включение передач, чрезмерный нагрев и вибрации.

Повышенный шум вызывается износом шестерен, подшипников и синхронизаторов, увеличением осевого зазора ведущего и ведомого валов, недостаточным количеством или загрязнением масла.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Самопроизвольное выключение передач происходит при износе зубьев шестерен, потере упругости пружин фиксаторов, износе блокирующих колец синхронизатора или поломке его пружины.

Затрудненное переключение передач вызывается износом подшипников и шлицевых соединений, деформацией рычага или вилок привода переключения передач.

Перегрев коробки передач возникает из-за недостаточного уровня масла, износа сальников, ослабления крепления крышек картера коробки передач или разрушения подшипников.

Техническое обслуживание коробок передач. При ЕО проверяют работу коробки передач при движении.

При ТО-1 проверяют уровень масла, крепление коробки передач и ее работу после обслуживания.

При ТО-2 дополнительно к работам, выполняемым при ТО-1, проверяют крепление крышки подшипников ведомого и промежуточных валов, доливают или заменяют масло (по графику смазки).

Разборка коробок передач. Из картера вывер.

тывают болты крепления к нему крышки и снимают крышку в сборе с механизмом передач и прокладку.

Вывернув из картера болты крепления крышки подшипника ведущего вала, снимают крышку и прокладку. Из гнезда картера съемником выпрессовывают шарикоподшипник вместе с ведущим валом.

Раскернив гайку крепления фланца ведомого вала, отвертывают ее, снимают шайбу и фланец. Затем вывертывают из крышки заднего подшипника ведомого вала штуцер и вынимают ведомую шестерню привода спидометра. Отсоединив крышку от картера, снимают ее с сальником, а также ведущую шестерню привода спидометра.

Из картера извлекают ведомый вал вместе с шарикоподшипником и упорным кольцом. Снимают с вала синхронизатор, шестерню третьей передачи с распорной втулкой, упорную шайбу, шестерни второй и первой передач.

Вывернув из картера болты крепления крышки заднего подшипника промежуточного вала, снимают крышку и прокладку.

Восстановление картеров коробок передач. Основными дефектами картеров являются обломы и трещины, износы отверстий под подшипники и шейки оси блока шестерен заднего хода, а также износ внутренней торцовой поверхности бобышек под блок шестерен заднего хода.

Если обломы не захватывают тела картера или обломано только одно ушко, места обломов наплавляют. Трещины, не проходящие через отверстия под подшипники и ось блока шестерен заднего хода, заваривают дуговой сваркой. При других видах пробоин, обломов или трещин картер бракуют.

Изношенные отверстия под подшипники восстанавливают вневанным железнением, гальваническим натиранием или постановкой ДРД с буртиком. Соосные отверстия предварительно растачивают борштангой (с одной установки), после наращивания одним из указанных способов вновь растачивают борштангой под размер рабочего чертежа. Аналогично восстанавливают отверстия оси заднего хода.

Изношенные торцовые поверхности бобышек под блок шестерен заднего хода фрезеруют. Увеличение размера а компенсируют постановкой шайб или эпоксидными составами.

Восстановление валов коробок передач. Основные дефекты валов: износы посадочных шеек и шлицев по толщине, износы и выкрошивание рабочей поверхности зубьев, обломы и отколы.

Изношенные посадочные шейки восстанавливают вибродуговой наплавкой, хромированием или железнением с последующим шлифованием под размер рабочего чертежа.

п износе зубьев по толщине более предельного и при выкроши-ии рабочей поверхности зубьев деталь бракуют.

Перед установкой подшипников на валы проверяют размеры, геометрическую форму и состояние сопрягаемых поверхностей. Подшипники промывают в керосине; после просушки беговые дорожки и шарики (ролики) покрывают чистым маслом.

Для напрессовки подшипника на шейку вала применяют стаканы, оправки и винтовые устройства. Это обеспечивает равномерную посадку подшипника на шейке вала, предотвращает перекосы при установке и предохраняет подшипник от повреждений, обычно неизбежных при нанесении ударов мрлотком непосредственно по кольцам подшипника. Если при напрессовке подшипника обнаруживается заедание, это означает, что посадочное место вала искажено или имеется перекос подшипника относительно оси вала.

Для ускорения сборки шариковые и роликовые подшипники больших размеров, монтируемые со значительным натягом, предварительно нагревают в масле до 80—100 °С и в горячем состоянии свободно насаживают на вал. Перед запрессовкой наружного кольца подшипника нагревают корпус.

Плотность прилегания подшипника к буртику вала проверяют щупом. Если обнаруживают зазор, подшипник демонтируют и устраняют причины, мешающие правильной его посадке (например, большая галтель вала, нарушение геометрической формы).

Шестерню напрессовывают на вал с нагревом (малых зубчатых колес — в масле или керосине, больших — токами высокой частоты). При напрессовке шестерен встречаются такие дефекты, как качание шестерни на шейке вала, радиальное биение по начальной окружности, торцовое биение и неплотное прилегание к упорному буртику

Для контроля радиального биения вал с шестерней устанавливают в центрах или на призмы, между зубьями шестерни помещают закаленный ролик диаметром больше высоты зуба, который вводят в соприкосновение с ножкой индикатора. Перекладывая ролик через 1—2 зуба и поворачивая вал, определяют разницу в показаниях индикатора. Величину торцового биения определяют, вводя ножку индикатора в соприкосновение с торцом шестерни и поворачивая ее на 180 Радиальное биение шестерен допускается в пределах 0,03—0,04 мм, а торцовое —0,06—0,08 мм на 100 мм диаметра шестерни. Если биение больше допустимых величин, шестерню перепрессовывают на валу, повернув на некоторый угол относительно первоначального положения.

При сборке шестерен с валами и осями в корпусе для правильного зацепления шестерен необходимо обеспечить правильное положение ведущего и ведомого валов.

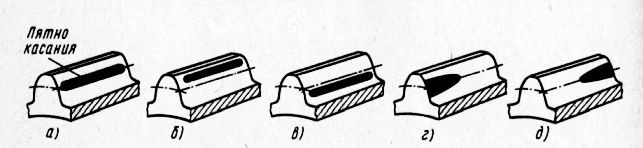

Подбор и проверку шестерен на зацепление перед сборкой можно выполнять на специальном приборе или по пятну контакта поверхностей зубьев. Для определения пятна контакта зубья большей шестерни покрывают тонким слоем краски (смесь сурика с маслом, жидкие белила). После поворачивания малой шестерни на полный оборот на ее зубьях остаются отпечатки краски, по которым судят о состоянии зацепления.

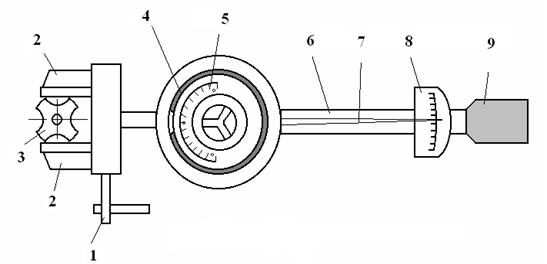

Испытание коробок передач имеет целью приработку и проверку работы шестерен на всех передачах, легкость включения и отсутствие самопроизвольного их выключения. Для испытания коробок передач под нагрузкой могут применяться стенды с электрическим, механическим и гидравлическим тормозами и стенды с замкнутым силовым контуром. Последние более экономичны, так как в них нет потерь энергии на торможение.

Стенд, выполненный по схеме замкнутого силового контура, состоит из рамы, на которой установлены кронштейны для крепления испытываемой и эталонной (стендовой) коробок передач. Коробки соединены карданным валом и приводятся во вращение электродвигателем через редукторы. Замыкающий вал снабжен торсионом и закручивающим устройством с градуированным диском, показывающим степень закрутки торсиона. Закрутку торсиона осуществляют рукояткой с самотормозящим червяком. От угла закрутки торсиона зависит крутящий момент, передаваемый на шестерни коробок передач.

Рис. 1. Виды отпечатков (пятна касания) на зубьях колес при проверке зацепления с помощью краски:

а — правильное зацепление, б — межцентровое расстояние увеличено, в — межцентровое расстояние уменьшено, г и д — оси валов перекошены

Рис. 2. Схема стенда для приработки и испытания коробок передач под нагрузкой по замкнутому силовому контуру

Коробки испытывают в течение 20—25 мин, в том числе под нагрузкой 12—15 мин. Приработку и испытания проводят на маслах пониженной вязкости для лучшего удаления из картера механических примесей при сливе масла по окончании испытаний.

Источник

Техническое обслуживание и текущий ремонт агрегатов трансмиссии

На агрегаты трансмиссии: сцепление, коробку передач (КП), гидромеханическую передачу (ГМП), карданную передачу, ведущие мосты приходится 15…20 % отказов и 20…30 % материальных и трудовых затрат на их устранение. Это связано с тем, что основные рабочие детали трансмиссии большую часть времени находятся под действием высоких удельных знакопеременных нагрузок.

Основными неисправностями сцепления являются: отсутствие свободного хода педали сцепления функциональных накладок; ослабление пружин; неполное выключение сцепления из-за большого свободного хода; перекос рычажков или коробление ведомого диска; нагрев, стуки и шумы в связи разрушением подшипника выключения; ослабление заклепок накладок диска; поломка демпферных пружин; износ шлицевого соединения.

К неисправностям карданной передачи относятся: биение вала, увеличенные зазоры в шарнирах, что сопровождается вибрацией, стуками и шумом во время работы, особенно при переключении передач в режиме разгона автомобиля.

Характерными неисправностями механической коробки передач, раздаточной коробки, главной передачи являются: самовыключение передачи из-за разрегулировки привода, износ подшипников, зубьев, шлицов, валов, фиксаторов; шумы и стуки при переключении передач из-за неисправностей синхронизатора; повышенные вибрации, нагрев, люфт из-за износа или поломки зубьев шестерен, износа подшипников, разрегулировки зацепления зубчатых пар, малого уровня или отсутствия смазки в редукторах.

К основным неисправностям гидромеханической коробки передач относятся: не включение передач при движении автомобиля из-за выхода из строя электромагнитов, заклинивания главного золотника, отказа гидравлических клапанов, разрегулировки системы автоматического управления переключения передач; несоответствие моментов переключения передач вследствие разрегулировки системы автоматического переключения передач или неисправностей силового и центробежного регуляторов; пониженное давление масла в главной магистрали из-за износа деталей масляных насосов или внутренних утечек масла в передаче; повышенная температура масла на сливе из гидротрансформатора вследствие коробления или износа дисков фрикционов.

Для переднеприводных легковых автомобилей могут дополнительно возникать неисправности: повреждение чехлов, закрывающих шарниры равных угловых скоростей (ШРУСов); деформация приводных валов; износ самих шарниров.

При общем диагностировании трансмиссии определяют механические потери на прокручивание ведущих колес стендом тяговых качеств, оценивают плавность включения передач, шумы и стуки при работе элементов трансмиссии, величину их нагрева.

При поэлементном диагностировании определяют техническое состояние каждого из агрегатов.

Техническое состояние сцепления достаточно полно определяется величиной свободного хода педали, полнотой выключения сцепления и его пробуксовкой. Свободный ход педали измеряется с помощью линейки или специальными устройствами типа КИ-8929. При этом на педаль нажимают рукой, перемещая ее от первоначального состояния до возникновения усилия на педали. Для большинства автомобилей он должен быть в пределах 15…45 мм (меньшие значения имеют автомобили с механическим или гидравлическим приводом сцеплений). При несоответствии свободного хода его регулируют изменением зазора между концами нажимных рычажков и выжимным подшипником, для чего в тяге привода предусмотрен резьбовой регулировочный узел. Полнота выключения сцепления оценивается по легкости включения передач.

Буксование сцепления определяется при работе автомобиля под нагрузкой на стенде тяговых качеств с помощью электронного стробоскопа, включенного в цепь системы зажигания или с помощью стробоскопа, подключаемого к форсунке первого цилиндра (для дизельного двигателя).

Во время подачи высокого напряжения на свечу первого цилиндра или впрыске форсункой топлива на стробоскоп подаются импульсы, приводящие к дискретным вспышкам лампы стробоскопического устройства, осуществляемым синхронно вращению коленчатого вала двигателя. При отсутствии буксования сцепления карданный вал, освещаемый вспышками лампы стробоскопа, будет казаться неподвижным, так как он вращается с коленчатым валом как одно целое. Если карданный вал будет ощутимо вращаться в свете лампы стробоскопа, то сцепление пробуксовывает. Такую проверку целесообразно проводить совместно с оценкой мощностных свойств автомобиля. Гидро- или пневмопривод сцепления оценивается по герметичности.

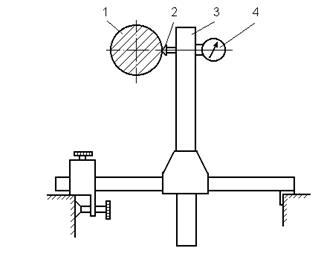

Техническое состояние коробки передач определяют по ее тепловому состоянию, шумам, стукам, вибрациям, по суммарному угловому люфту на каждой передаче и осмотром с помощью эндоскопа.

Тепловое состояние КП определяют с помощью специальных термометров после возвращения автомобиля с линии, чтобы агрегаты трансмиссии не остыли. Температура не должна превышать 35…50 °С. Большие ее значения свидетельствуют о наличие износов или недостаточном количестве масла в картере коробки передач. При диагностировании по параметрам шума и вибрации используют стетоскопы. Данный метод сочетается с прослушиванием характерных шумов элементов трансмиссии при имитации движения автомобиля на стендах тяговых качеств при небольшой нагрузке. При этом дополнительно выявляются легкость переключения передач, места повышенного нагрева и т.д.

Суммарные угловые люфты по передачам определяются с помощью динамометра-люфтомера (рис.2.44). С помощью зажима 1 он крепится к фланцу крестовины карданной передачи, связанному с вторичным валом КП. Нажимают на рукоятку 9 с усилием 15…25 Н×м, фиксируемому по шкале 8 динамометра и замечают положение пузырька жидкостного уровня 4 по угловой шкале 5. Затем нажимают на рукоятку 9 с таким же усилием в противоположную сторону, чтобы выбрались зазоры и по жидкостному уровню и шкале 5 определяют суммарный угловой зазор. Проверку осуществляют при последовательном включении всех передач. Величина суммарного углового люфта на передачах не должна превышать 6…10 °. Большие значения люфта говорят о наличии износов в зубчатых парах.

Диагностирование гидромеханических передач проводят на стенде тяговых качеств с заданием необходимых скоростных и нагрузочных режимов — разгона, торможения, установившегося движения на каждой передаче. При этом используют переносные приборы, подключаемые к электромагнитам первой и второй передач, к магистрали подачи масла от главного золотника к клапану блокировки гидротрансформатора. Здесь же определяются моменты переключения передач по скорости при плавном «разгоне» автомобиля на ненагруженных роликах стенда. При этом моменты переключения определяются по колебаниям стрелки спидометра.

1 – винтовой зажим; 2 – подвижные губки; 3 – фланец крестовины; 4 – жидкостный уровень; 5 – угловой лимб; 6 – рессора; 7 – стрелка динамометра; 8 – шкала динамометра; 9 – рукоятка

Рисунок 2.44 – Схема динамометра-люфтомера

Механизмы ГМП регулируют при помощи специального винта, изменяя положение главного золотника для обеспечения требуемых режимов автоматического переключения передач (например, для ГМП автобуса ЛиАЗ при разгоне с полностью открытой дроссельной заслонкой переключение с понижающей передачи на прямую должно происходить при скорости 25…30 км/ч, блокировка гидротрансформатора — при скорости 35…42 км/ч). Регулируют также ход конца продольной тяги управления силовым регулятором и зазор в механизме управления золотниками периферийных клапанов с целью снижения в процессе эксплуатации износа дисков двойного фрикциона.

Карданная передача диагностируется по радиальному биению. При этом вывешивается одно ведущее колесо и с помощью прибора определяют радиальное биение (рис.2.45). Оно равно разности максимального и минимального значений показаний индикатора перемещений при повороте карданного вала на 360° (для этого вручную прокручивают вывешенное колесо). Допустимое значение биения для грузовых автомобилей составляет 0,9…1,1 мм, для легковых – 0,4…0,6 мм. Износы в шарнирах и шлицевых соединениях оцениваются визуально по их относительному перемещению при поворачивании карданного вала в обе стороны вручную. Не должно быть ощутимого люфта и стука. Суммарный угловой люфт может быть также замерен с помощью динамометра-люфтомера. При этом один конец карданной передачи должен быть защемлен (для автомобилей типа ГАЗ, ЗиЛ используется стояночный тормоз). Его величина не должна превышать 2…4°.

Ведущие мосты диагностируются по тем же параметрам и теми же средствами, что и механические коробки передач. Суммарный угловой люфт для одинарных главных передач должен быть не более 35…40°, для двойных – 45…60° (при проверке в коробке передач должна быть включена нейтральная передача).

1 – карданный вал; 2 – наконечник индикатора; 3 – штатив с упорами; 4 – индикатор линейных перемещений

Рисунок 2.45 – Схема прибора для проверки биения карданного вала

Эти работы могут проводиться параллельно с проведением профилактических операций. Так при ТО-1 должен проверяться свободный ход педали сцепления и герметичность гидро- или пневмопривода. По коробке передач проверяется действие механизма переключения передач при неподвижном автомобиле. По ГМП проверяется правильность регулировки механизма управления периферийными золотниками. По карданной передаче проверяется люфт шарнирных и шлицевых соединений, состояние промежуточной опоры. Кроме того, при ТО-1 осуществляется проверка креплений элементов трансмиссии и герметичность соединений КП и ведущего моста. При ТО-2 дополнительно по ГМП проверяются правильность регулировки режимов переключения передач, давление масла в системе и исправность датчика температуры масла, по ведущему мосту – крепление гайки фланца ведущей шестерни главной передачи (при снятом карданном вале).

При технических обслуживаниях приводов передних колес ограничиваются их осмотром и прослушиванием шумов и стуков в ШРУСах при прокручивании колес. При обнаружении неисправности негодные элементы (резиновые чехлы, ШРУСы) заменяют. При замене ШРУСа в него закладывают смазку ШРУС-4 (УЛи 4/12-д2), которая не пополняется до следующей его замены.

Работы по восстановлению агрегатов трансмиссии выполняют в агрегатном участке после их демонтажа с автомобиля. Сцепление снимают после демонтажа коробки передач, как правило, вместе с кожухом, предварительно отсоединив его привод. После снятия очищают нажимной и ведомый диски.

Ведомый диск дефектуют на износ фрикционных пластин и биение. Изношенные накладки заменяют новыми. При торцевом биении ведомого диска более 1 мм осуществляют его правку. При всех других неисправностях ведомый диск заменяют. Нажимной диск выбраковывают при его значительном износе или других дефектах. Установку сцепления приводят в порядке, обратном разборке. Чтобы сцентрировать ведомый диск относительно маховика, используют специальную шлицевую оправку или вспомогательный первичный вал коробки передач, вставляя его в шлицевое отверстие ведомого диска и подшипник фланца коленчатого вала. После чего окончательно подтягивают кожух сцепления к маховику. Причем подтягивать необходимо постепенно и последовательно в 2…3 приема. Если сцепление имеет гидропривод, то его прокачивают для удаления воздуха, а затем регулируют свободный ход педали.

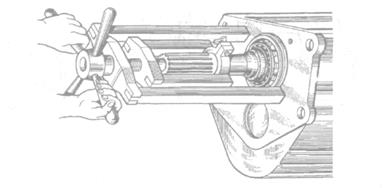

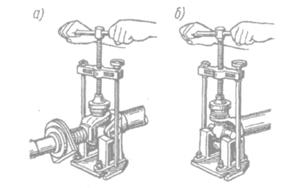

При ремонте КП из нее сливают масло. Затем КП снимают с автомобиля, подвергают наружной очистке и мойке и доставляют в агрегатный участок. Первоначально снимают крышку коробки передач с механизмом переключения передач. Чтобы выпрессовать первичный вал, используют специальное приспособление (рис.2.46).

Рисунок 2.46 – Приспособление для выпрессовки подшипника первичного вала

Подшипник вторичного вала вместе с валом выпрессовывается молотком с помощью оправки. Промежуточный вал выпрессовывают с помощью съемника. Для разборки промежуточного вала также используются специальные приспособления. После окончательной разборки все детали промывают в керосине или моющем растворе (при наличии установки для мойки деталей) и дефектуют. Изношенные элементы заменяют.

Сборка КП осуществляется в порядке, обратном разборке. Все прокладки рекомендуется устанавливать на резиновой смоле №80. После установки на автомобиль в КП заливают трансмиссионное масло согласно карте смазки.

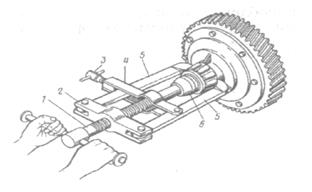

Карданную передачу ремонтируют также в агрегатном отделении, предварительно подвергнув ее наружной очистке и мойке. Разборку шарниров целесообразно проводить с помощью специального приспособления (рис.2.47). Ее проводят в два приема. Сначала на опоры устанавливается одна из вилок и из нее выпрессовываются игольчатые подшипники. Затем карданный вал поворачивают на 90° и выпрессовывают подшипники из второй вилки. Этот же съемник может использоваться и для установки подшипников, в которые предварительно закладывается 4…5 граммов смазки №158 (УЛи – Пг 4/12-1) или Фиол-2М (ИЛи 4/12-д2). Если шарниры имеют пресс-масленки, то их смазывают солидолонагнетателем после сборки. При разборке шлицевого соединения карданной передачи делают метки, чтобы при сборке не нарушилась ее балансировка.

а – выпрессовка подшипников из скользящей вилки; б – выпрессовка подшипников из вилки карданного вала

Рисунок 2.47 – Приспособление для разборки карданного шарнира

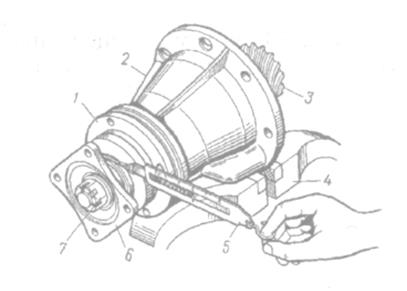

Разборку заднего моста грузового автомобиля целесообразно осуществлять также после его снятия с автомобиля в сборе. У легковых автомобилей, как правило, снимают только редуктор. После наружной очистки и мойки отворачивают болты крепления и снимают главную передачу. Снятие подшипников валов ведущей шестерни и подшипников чашки дифференциала осуществляют с помощью съемника (рис.2.48). После разборки все детали подвергают мойке и дефектовке. Изношенные элементы заменяют.

Перед сборкой все подшипники смазывают Литолом-24 (МЛи 4/12-3) и напрессовывают с помощью оправок. Для нормальной установки зацепления зубьев шестерен по пятну контакта на них тонким слоем наносят масляную краску. Затем проворачивают вал ведущей конической шестерни в одну и другую сторону, подтормаживая рукой ведомую шестерню.

1 – винт; 2 – траверса; 3 – стяжка; 4 – щека стяжки; 5 – захват; 6 – наконечник

Рисунок 2.48 – Снятие подшипника чашки дифференциала

По положению пятна контакта оценивают характер зацепления (табл.2.6).

Регулировку пятна контакта проводят путем осевого перемещения ведомой и ведущей шестерен, для чего в конструкции главной передачи предусматривается установка регулировочных прокладок. Степень затяжки подшипников ведущего вала шестерни проверяется с помощью динамометра (рис.2.49).

Таблица 2.6 – Рекомендации по регулировке зацепления зубчатых колес

| Положение пятна контакта на колесе | Способы достижения правильного зацепления зубчатых колес | Направление перемещения зубчатых колес |

| Передний ход | Задний ход | |

| Правильный контакт | |

| Придвинуть зубчатое колесо к шестерне. Если при этом получится слишком малый боковой зазор между зубьями, отодвинуть шестерню |  |

| Отодвинуть зубчатое колесо от шестерни. Если при этом получится слишком большой боковой зазор между зубьями, придвинуть шестерню |  |

| Придвинуть шестерню к колесу. Если боковой зазор будет слишком мал, отодвинуть зубчатое колесо |  |

| Отодвинуть шестерню от колеса. Если боковой зазор будет слишком велик, придвинуть зубчатое колесо |  |

1 – крышка; 2 – картер подшипников; 3 – ведущая коническая шестерня; 4 – тиски; 5 – динамометр; 6 – фланец; 7 – гайка

Рисунок 2.49 – Проверка затяжки подшипников вала ведущей шестерни

Момент проворачивания вала ведущей шестерни должен быть не более 1,0…3,5 Н×м, при затяжки гайки крепления фланца 7 моментом 200…250 Н×м. Регулировку также осуществляют с помощью регулировочных прокладок, предусмотренных конструкцией главной передачи. После окончательной сборки главную передачу устанавливают на автомобиль и заливают в картер заднего моста трансмиссионное масло согласно карте смазки.

Источник