Виды текущего ремонта скважин и общий характер работ

Главная > Реферат >Геология

Виды текущего ремонта скважин и общий характер работ 3 стр.

Виды капитального ремонта скважин и общий характер работ 4 стр.

Оборудование и инструменты, применяемые при ремонте 5 стр.

Текущий и капитальный ремонт скважин.

Цель ремонтно-профилактических мероприятий — устранение различных нарушений в режиме эксплуатации скважин и подземного оборудования, очистка от песка, гидратных отложений и продуктов коррозии, восстановление и повышение добывных возможностей скважин.

От качества и своевременного проведения профилактических мероприятий и текущего ремонта во многом зависит продолжительность эксплуатации скважин на запланированном технологическом режиме и межремонтного периода работы скважин.

Текущий ремонт скважин — комплекс работ по проверке, частичной или полной замене подземного оборудования, очистке его, стенок скважины и забоя от различных отложений, а также по осуществлению в скважинах геолого-технических мероприятий по восстановлению и повышению их добывных возможностей.

Цель текущего ремонта — устранение различных неполадок и нарушений в режиме эксплуатации скважин и подземного оборудования, а также проведение работ по подготовке к опробованию и освоению новых скважин, полученных после бурения и капитального ремонта.

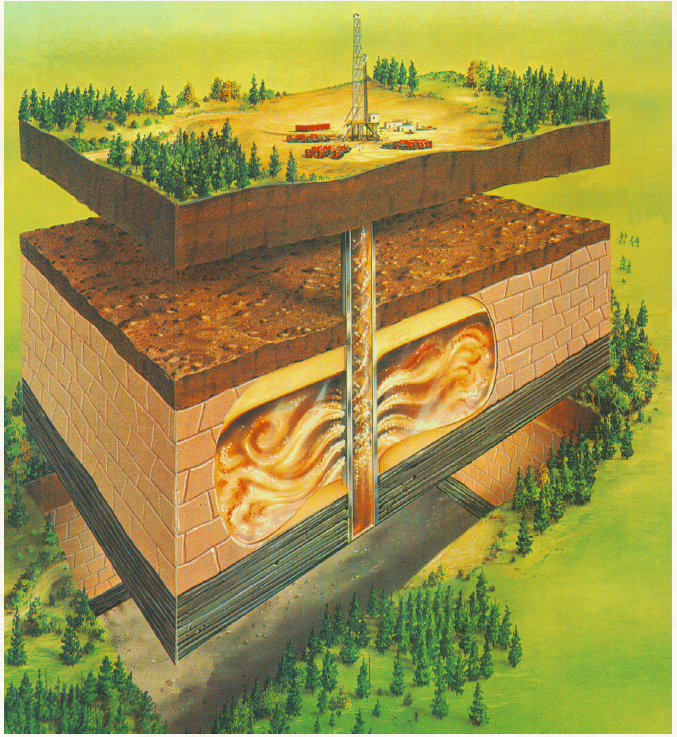

Капитальный ремонт скважин — это комплекс работ по восстановлению работоспособности призабойной зоны, промывка ее растворителями, растворами ПАВ, укрепление слабосцементированных разрушающихся пород, это работы по интенсификации добычи газа путем гидроразрыва пласта, гидропескоструйной перфорации и химической обработки, дополнительного вскрытия пласта для приобщения к разработке газонасыщенных горизонтов.

Большую группу вопросов в капитальном ремонте вызывают сложные по исполнению ремонтно-изоляционные работы — одно из основных средств реализации проектов разработки месторождения по обеспечению оптимальных условий работы продуктивного пласта, достижения максимальной выработки (извлечения) запасов углеводородного сырья, решения задач по охране недр и окружающей среды. К ним относятся: изоляция пластовых и посторонних вод, отключение пластов и отдельных обводненных интервалов пласта, исправление негерметичности цементного кольца и исправление дефектов эксплуатационной колонны (восстановление ее целостности).

К капитальному ремонту также относятся зарезка и бурение второго ствола, ликвидация аварий с подземным оборудованием, установка и извлечение пакеров и многие другие работы, проведение которых требует квалифицированных исполнителей, знания ими оборудования и технологических процессов.

Виды текущего ремонта скважин и общий характер работ.

Все работы по текущему ремонту скважин независимо от способа добычи нефти связаны со спуском и подъемом подземного оборудования (трубы, штанги, их узлы и т.д.), а также инструментов и приспособлений. Поэтому к основным при текущем ремонте относят работы по СПО (спускоподъемным операциям), монтажу и разборке устьевого оборудования.

Планово-предупредительный — текущий ремонт скважин, запланированный заранее, предусмотренный месячными и декадными графиками.

Восстановительный — текущий ремонт, вызванный непредвиденным резким ухудшением установленного режима работы скважины или внезапной остановки по различным причинам. Межремонтным периодом работы скважины ( МРП ) называют продолжительность эксплуатации скважины в сутках от предыдущего ремонта до следующего

Виды текущего ремонта скважин:

Ремонт скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосами, в т.ч. смена насоса, устранение

обрыва и отвинчивания штанг.

Ремонт скважин, оборудованных УЭЦН, в т.ч. смена насоса.

Ремонт скважин по очистке забоя и подъемной колонны от парафина, гидратов, солей и песчаных

пробок.

Консервация и расконсервация скважин.

Ремонт газлифтных скважин.

Ремонт фонтанных скважин.

Ремонт газовых скважин.

Ремонт скважин, связанный с негерметичностью НКТ.

Опытные работы по испытанию новых видов НКТ, штанг, насосов, ЭЦН и т.д.

От качества и своевременного проведения текущего ремонта во многом зависит продолжительность работы скважины на заданном технологическом режиме.

Виды капитального ремонта скважин и общий характер работ.

Капитальный ремонт скважин — комплекс работ, связанный с восстановлением работоспособности обсадных колонн, цементного кольца, призабойной зоны, ликвидацией аварий, спуском и подъемом оборудования для раздельной эксплуатации пластов.

Основные виды капитального ремонта:

Ремонтно-изоляционные работы, в т.ч. отключение отдельных обводненных интервалов пласта,

отключение отдельных пластов, исправление негерметичности цементного кольца, наращивание

цементного кольца за колонной.

Устранение негерметичности эксплуатационной колонны.

Крепление слабосцементированных пород призабойной зоны.

Устранение аварий допущенных в процессе эксплуатации и ремонта скважин.

Переход на другие горизонты и приобщение пластов.

Перевод скважин из категории в категорию.

Зарезка и бурение второго ствола.

Ремонт нагнетательных скважин.

Уточнение геологического разреза в скважинах, оценка насыщенности и выработки продуктивных

пластов.

Увеличение и восстановление производительности скважин, в т.ч. проведение кислотных обработок

скважин, проведение гидравлического разрыва пласта, гидропескоструйной перфорации,

виброобработки, термообработки, обработки химреагентами и ПАВ (поверхностно-активными

веществами) призабойной зоны пласта.

Дополнительная перфорация и другие геолого-технические мероприятия.

Оборудование и инструменты, применяемые при ремонте

Для спускоподъемных операций применяют грузоподъемные сооружения, элеваторы, спайдеры, трубные и штанговые ключи, автоматы.

Грузоподъемное сооружение – вышка, которая устанавливается на площадке над устьем скважины. Вышки могут устанавливаться стационарно или входят в комплект агрегата подземного ремонта скважин и монтируются над устьем скважины только при её ремонте.

Элеваторы предназначаются для захвата и удержания их на весу при СПО.

Спайдер служит для захвата и удержания на весу колонны НКТ при спуске или подъеме из скважины.

Трубные ключи используют для свинчивания и развинчивания насосных труб.

Штанговые ключи предназначены для свинчивания и развинчивания насосных штанг.

Для механизации работ по свинчиванию и развинчиванию труб, а также для удержания колонны труб на весу применяют автоматы подземного ремонта.

Для ловильных работ применяют труболовки, овершоты, колокола, метчики, крючки, удочки, ерши, магнитные фрезеры.

Для ловли насосных штанг применяют шлипсовые муфты.

Ловлю перфораторов, кабеля и стального каната проводят различного рода крючками, удочками и ершами.

Для ловли небольших металлических предметов применяют магнитный фрезер.

При выполнении работ по капитальному ремонту скважин используют также оборудование для вращения инструмента, цементировочные и насосные установки, цементировочные и пескосмесительные машины, блоки манифольдов.

К оборудованию для вращения инструмента относятся роторы вертлюги. Ротор предназначен для вращения бурильного инструмента и удержания на весу колонны труб при СПО. Вертлюг предназначен для удержания на весу вращающегося бурильного инструмента и подвода промывочной жидкости от насоса в колонну труб.

Цементировочные агрегаты служат для приготовления, закачивания и продавливания тампонажных и других растворов в скважину, для промывок скважин через спущенные в них трубы, обработки призабойной зоны пласта, опрессовки труб и оборудования.

Для проведения работ по воздействию на призабойную зону пласта с целью интенсификации добычи нефти и газа и работ по ограничению притока пластовых вод используют насосные установки.

Пескосмесительная установка используется для транспортирования песка, приготовления песчано – жидкостной смеси и подачи её на прием насосных агрегатов при гидравлических разрывах пласта, проведении различных операций, включающих закачку в скважину сыпучих, гранулированных материалов.

Блоки манифольдов предназначены для обвязки насосных установок между собой и с устьевым оборудованием при нагнетании жидкости в скважину.

1 — передняя опора; 2 – промежуточная опора; 3 – компрессор; 4 – трансмиссия; 5- промежуточный вал; 6 – гидроцилиндр подъема вышки; 7 – ограничитель подъема крюкоблока; 8 – талевая система; 9 – лебедка; 10 – вышка; 11 – пульт управления; 12 – опорные домкраты; 13 – ротор.

Рисунок 1 — Агрегат А – 50 У

Агрегат А – 50 У предназначен для освоения и ремонта нефтяных, газовых и нагнетательных скважин с проведением СПО с НКТ и бурильными трубами, промывки песчаных пробок, глушения скважин, циркуляции промывочного раствора при бурении, фрезеровании и разбуривании цементных стаканов, для проведения ловильных и других работ по ликвидации аварий в скважинах. Все механизмы агрегата смонтированы на шасси КРАЗ – 250 с подогревателем ПЖД – 44 – П.

В качестве привода насосного оборудования используется ходовой двигатель в агрегате шасси КРАЗ – 250. Мощность от двигателя отбирается через коробку отбора мощности, находящейся на раздаточной коробке автомобиля.

В рабочем положении мачта одной стороны опирается на лебедку, другой через домкрат – на грунт. Установку мачты из транспортного положения в вертикальное – рабочее и обратно проводят посредством домкратов, цилиндры у которых защищены кожухом. Кронблок мачты и талевый блок оснащены талевым канатом. На мачте размещены подвеска ключей и подвеска бурового рукава, который соединяется с насосом при помощи манифольда. При необходимости к талевому блоку можно подвесить вертлюг с квадратной штангой. Нагрузка на крюке определяется при помощи индикатора веса, устанавливаемого на «мертвом» конце талевого каната. В транспортном положении мачта опирается на переднюю опору, размещенную на переднем буфере, где также находится балка для крепления силовых оттяжек, и на среднюю опору, на которой установлена вспомогательная электролебедка. Гидросистема обеспечивает питание гидрораскрепителя и гидромотора.

В состав установки входит также электрообуродование, узел управления и освещения шасси, установка запасного колеса и площадки оператора.

Установку вышки в вертикальное и горизонтальное положение проводят при работе коробки передач автомобиля на первой передаче и при одном включенном маслонасосе. Гидросистема заполняется профильтрованным маслом ВМТ 3 для работы при температуре окружающей среды от -50 0 С до +65 0 С. Пневмосистема агрегата снабжается сжатым воздухом от двухцилиндрового двухступенчатого компрессора М155 – 2В 5.

Источник

Виды работ по текущему ремонту скважин

Текущим ремонтом скважин (ТРС) называется комплекс работ, направленных на восстановление работоспособности скважинного и устьевого оборудования, и работ по изменению режима эксплуатации скважины, а также по очистке скважинного оборудования, стенок скважины и забоя от различных отложений (парафина, гидратных пробок, солей, продуктов коррозии) [6].

В соответствии с Правилами ведения ремонтных работ в скважинах, введенными в действие с 01.11.97, к текущему ремонту относятся следующие работы (табл. 2).

Таблица -. Разновидности текущего ремонта скважин

| Шифр | Виды работ по ТРС |

| ТР1 | Оснащение скважин скважинным оборудованием при вводе в эксплуатацию (из бурения, освоения, бездействия, консервации) |

| ТР1-1 | Ввод фонтанных скважин |

| ТР1-2 | Ввод газлифтных скважин |

| ТР1-3 | Ввод скважин, оборудованных ТТТГН |

| ТР1-4 | Ввод скважин, оборудованных ЭЦН |

| ТР2 | Перевод скважин на другой способ эксплуатации |

| ТР2-1 | Фонтанный — газлифт |

| ТР2-2 | Фонтанный — ШГН |

| ТР 2-3 | Фонтанный — ЭЦН |

| ТР 2-4 | Газлифт — ШГН |

| ТР 2-5 | Газлифт — ЭЦН |

| ТР 2-6 | ШГН — ЭЦН |

| ТР 2-7 | ЭЦН — ШГН |

| ТР 2-8 | ШГН — ОРЭ |

| ТР 2-9 | ЭЦН — ОРЭ |

| ТР2-10 | Прочие виды перевода |

| ТРЗ | Оптимизация режима эксплуатации |

| ТРЗ-1 | Изменение глубины подвески, смена типоразмера ШГН |

| ТРЗ-2 | Изменение глубины подвески, изменение типоразмера ЭЦН |

| ТР4 | Ремонт скважин, оборудованных ШГН |

| ТР 4-1 | Ревизия и смена насоса |

| ТР 4-2 | Устранение обрыва штанг |

| ТР 4-5 | Замена полированного штока |

| ТР 4-6 | Замена, опрессовка и устранение негерметичности НКТ |

| ТР 4-7 | Очистка и пропарка НКТ |

| ТР 4-8 | Ревизия, смена устьевого оборудования |

| ТР5 | Ремонт скважин, оборудованных ЭЦН |

| ТР5-1 | Ревизия и смена насоса |

| ТР 5-2 | Смена электродвигателя |

| ТР 5-3 | Устранение повреждения кабеля |

| ТР 5-4 | Ревизия, смена, устранение негерметичности НКТ |

| ТР 5-5 | Очистка и пропарка НКТ |

| ТР 5-6 | Ревизия, смена устьевого оборудования |

| ТР6 | Ремонт фонтанных скважин |

| ТР6-1 | Ревизия, смена, опрессовка и устранение негерметичности НКТ |

| ТР 6-2 | Очистка и пропарка НКТ |

| ТР 6-3 | Смена, ревизия устьевого оборудования |

| ТР7 | Ремонт газлифтных скважин |

| ТР7-1 | Ревизия, смена, опрессовка и устранение негерметичности НКТ |

| ТР 7-2 | Очистка и пропарка НКТ |

| ТР 7-3 | Ревизия, замена, очистка газлифтных клапанов |

| ТР 7-4 | Ревизия, смена устьевого оборудования |

| ТР8 | Ревизия и смена оборудования артезианских и поглощающих скважин |

| ТР9 | Очистка, промывка забоя |

| ТР9-1 | Промывка горячей нефтью (водой) с добавлением ПАВ |

| ТР 9-2 | Обработка забоя химреагентами (ТГХВ, СКО, ГКО и т.д.) |

| ТР10 | Опытные работы по испытанию новых видов подземного оборудования |

| ТР11 | Прочие виды работ |

Вышеприведенные работы выполняются бригадой текущего ремонта скважин, однако в промысловой практике их чаще называют бригадами подземного ремонта скважин, что не совсем правильно, так как подземный ремонт скважины включает в себя как текущий, так и капитальный ремонт, т.е. это понятие шире. Бригадами текущего ремонта скважин могут выполняться работы по устранению некоторых аварий (например, извлечение НКТ), не занимающих много времени.

Цементирование пеноцементным раствором

Для месторождений, находящихся в поздней стадии разработки, при низких пластовых давлениях и высокой обводненности продукции скважин, разработан способ изоляции вод с использованием пеноцементного раствора (аэрированного цементного раствора с добавками ПАВ). Пеноцементный раствор по сравнению с растворами на водной и углеводородной основе имеет ряд преимуществ, основные из которых: низкая плотность и высокая кратность (отношение объема пеноцементного раствора к исходному объему цементного раствора) в пластовых условиях. В результате увеличивается охват пласта как по толщине, так и по глубине воздействия, что приводит к повышению эффективности работ по изоляции вод.

Технология цементирования скважин с применением пеноцементного раствора аналогична технологии с применением обычных цементных растворов. Единственное отличие заключается в том, что для образования пеноцементного раствора в исходный цементный раствор добавляют 1-1,5% ПАВ и до 40 м 3 воздуха на 1000 кг сухого цемента. В качестве ПАВ применяют ионогенные (сульфанол, ДС-РАС) и неионогенные (де-сольван, ОП-10 и др.) ПАВ. Количество подаваемого воздуха выбирают из условий создания степени аэрации в пластовых условиях, равной 0,3-0,5.

Методы воздействия на призабойную зону пласта

Технология проведения ГРП

В скважине, выбранной для ГРП, определяют дебит (приемистость), забойное и пластовое давление, содержание воды в добываемой продукции, газовый фактор [7].

Проверяют герметичность эксплуатационной колонны и цементного кольца.

Спускают НКТ (как можно большего диаметра для уменьшения потерь давления) с пакером и якорем. Пакер устанавливают на 5-10 м выше разрываемого пласта против плотных непроницаемых пород (глина, аргиллит и т. д.). Ниже пакера устанавливаются НКТ (так называемый «хвостовик») с заглушенным концом и перфорированными отверстиями в нижней части. Длину хвостовика выбирают максимально возможной для того, чтобы песок двигался к трещине снизу вверх и не выпадал в зумпф скважины.

Промывают и заполняют скважину до устья собственной дегазированной нефтью в нефтяных добывающих и нагнетаемой водой — в водонагнетательных скважинах.

Производят посадку и опрессовку пакера путем закачки нефти или воды в НКТ при открытом затрубном пространстве. При обнаружении пропусков в пакере его срывают и производят повторную посадку и опрессовку. Если и в этом случае не достигается герметичность пакера, то изменяют место посадки или его заменяют.

Рисунок 14. Схема проведения ГРП

Устанавливают арматуру устья, обвязывают установки насосные, пе-скосмесительные и емкости.

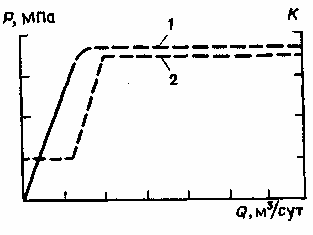

1. 3акачивают жидкость разрыва минимальной вязкости одной насосной установкой на 2-3 режимах работы насоса. При этом замеряют давление, приемистость и определяют коэффициент приемистости скважины на каждом режиме. Затем ту же жидкость разрыва закачивают несколькими насосными установками при максимально возможной производительности насосов. Определяют величину четвертого коэффициента приемистости. Если при последнем режиме нагнетания достигается увеличение коэффициента приемистости в 3-4 раза по сравнению с первым режимом нагнетания одной насосной установкой на низшей скорости и зависимость расхода жидкости от давления нагнетания имеет вид, показанный на рис 15, то делают вывод о наличии трещин в разрываемом пласте. Если по данным закачивания жидкости разрыва с минимальной вязкостью трудно однозначно установить образование трещин и достигнутое давление намного ниже развиваемого насосными установками, то работы повторяют с использованием жидкости разрыва повышенной вязкости.

Рисунок 15. Соотношение расхода жидкости Q (1) и коэффициента приемистости K (2) с давлением Р при гидравлическом разрыве пласта.

На длительно разрабатываемых месторождениях величина давления разрыва (или его градиента) и наиболее эффективный тип жидкости разрыва уже известны. Поэтому нет необходимости проведения перечисленных исследований в полном объеме на каждой скважине.

После установления признаков наличия трещин в разрываемом пласте имеющимися на скважине насосными установками приступают к их закреплению. Для дальнейшего развития трещин и облегчения ввода в них песка перед жидкостью-песконосителем закачивают 3-4 м 3 слабофильтрующейся жидкости повышенной вязкости. Затем закачивают жидкость с песком при максимально возможных производительности и давления для обеспечения максимального раскрытия созданных трещин. Продавочную жидкость закачивают непосредственно за песчано-жидкостной смесью без снижения темпов закачивания. Объем продавочной жидкости должен быть равным или больше (в зависимости от длины «хвостовика») объема НКТ, на которых спущен пакер).

Для предупреждения выноса песка из трещин и образования песчаных пробок на забое после завершения продавливания песчано-жидкостной смеси в трещину устье скважины закрывают до момента снижения давления до атмосферного. Одновременно демонтируют насосные установки и другое наземное оборудование.

После снижения давления на устье скважины срывают и извлекают пакер с якорем, отбивают забой скважины для определения количества осевшего песка.

После ГРП нефтяные добывающие скважины осваивают путем спуска в них глубинного насоса или предварительного снижения уровня жидкости поршневанием, компрессором и т. д. Водонагнетательные скважины промывают до чистой воды и подключают к водоводу. Если в водонагнета-тельных скважинах величины давления разрыва и продавливания песка близки к величине давления нагнетания воды от К.НС, то после окончания окачивания продавочной жидкости продолжают нагнетать воду насосными установками в течение 2-3 ч при постепенном снижении давления закачи-нания до давления КНС. После этого скважину сразу же подключают к иодоводу. Если давления разрыва и продавливания песка высоки, то после подъема НКТ с пакером и якорем рекомендуют извлекать жидкость-песконоситель из пласта и трещин свабированием или другими методами.

К сожалению, ГРП не в состоянии изменить энергетику пласта, он призван, лишь обеспечить беспрепятственный доступ флюида в ствол скважины.

Именно поэтому, ГРП не может считаться панацеей от всех проблем связанных с работой скважин. Нормальный эффект от ГРП может быть обеспечен лишь при комплексном подходе всех заинтересованных служб к экусплуатации скважин после производства ГРП. Это подразумевает под собой производство заключительных работ после ГРП с применением жидкостей глушения, которые не могут навредить пласту, снизить его фазовую проницаемость по нефти. Этот вопрос становится особо актуальным после ГРП, так как приемистость скважин кратно возрастает, и при неаккуратном обращении со скважиной, ее легко можно «переглушить» и свести на нет все усилия, связанные с производством ГРП. Следующим моментом является качественное освоение скважин после ГРП. Производить его необходимо методом, не допускающим высоких и мгновенных депрессий (свабирование), что предотвратит вынос закрепляющего агента (пропант) из трещины. Вывод скважин на режим (особенно при использовании высокодебитных установок) также должен производиться с большой осторожностью. Нельзя допускать резких снижений динамического уровня в скважинах после ГРП, иначе мы рискуем привести к выносу пропанта из трещины и потерять ее. И наконец, работы по смене (оптимизации/деоптимизации) установок в процессе эксплуатации скважин после ГРП. Зачастую, досрочное прекращение эффекта от производства ГРП связано с глушением скважин неочищенными и необработанными химреагентами солевыми растворами при ПРС.

Что касается выноса проппанта из трещин в процессе освоения, вывода на режим подземных установок и эксплуатации скважин, СП МеКаМинефть прорабатывает вопрос о приобретении «обрезиненного» пропанта. Это новейшая разработка компании «Santrol», позволяющая практически полностью контролировать вынос пропанта из трещин без снижения их проводимости.

Общие требования ко всем трем жидкостям, называемым рабочими, следующие:

-рабочие жидкости не должны уменьшать ни абсолютную, ни фазовую проницаемости породы пласта, поэтому при ГРП в добывающих скважинах применяют жидкости на углеводородной основе, а в водонагнетательных — на водной;

-Свойства рабочих жидкостей должны обеспечивать наиболее полное удаление их из созданных трещин и порового пространства пород, они должны быть взаимно растворимы с пластовыми флюидами;

-Вязкость рабочих жидкостей должна быть стабильной в пластовых условиях в течение времени проведения ГРП.

Рабочая жидкость, при закачивании которой в пласт создается давление, достаточное для нарушения целостности пород, называется жидкостью разрыва. В зависимости от проницаемости пород оптимальная вязкость жидкости разрыва составляет 50-500 мПа-с, а иногда она достигает 1000-2000 мПа-с. В качестве жидкости разрыва используют сырые дегазированные нефти; нефти, загущенные мазутными остатками; нефтекислотные эмульсии (гидрофобные), водонефтяные эмульсии (гидрофильные), кислотно-керосиновые эмульсии. Эмульсии приготавливаются путем механического перемешивания компонентов с введением необходимых химических реагентов. В нагнетательных скважинах в качестве жидкости разрыва используют чистую или загущенную воду. К загустителям относятся компоненты, имеющие крахмальную основу, полиакриламид, сульфит-спиртовая барда (ССБ), карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ).

Рабочая жидкость, используемая для транспортирования песка с поверхности до трещин и для их заполнения, называется жидкостью-песконосителем. Она должна быть слабофильтрующейся и иметь высокую пескоудерживающую способность. Способность жидкости удерживать песок во взвешенном состоянии находится в прямой зависимости от ее вязкости. Повышение вязкости жидкости-песконосителя также достигается добавлением в них загустителей. Для углеводородных жидкостей загустителями служат соли органических кислот, высокомолекулярные и коллоидные соединения.

Продавочная жидкость предназначена для вытеснения жидкости-песконосителя из насосно-компрессорных труб, по которым осуществляется процесс ГРП. Ее объем определяется объемом насосно-компрессорных труб и ствола скважины в интервале вскрытого продуктивного разреза. В качестве продавочной жидкости используется практически любая недорогая жидкость, обладающая минимальной вязкостью для уменьшения потерь напора и имеющаяся в достаточном количестве (чаще всего обычная вода).

Требования к песку. Песок предназначен для заполнения образовавшихся при ГРП трещин с целью предупреждения их смыкания после уменьшения давления ниже давления разрыва [7]. Поэтому песок должен иметь достаточную механическую прочность и сохранять высокую проницаемость. Этим требованиям удовлетворяет хорошо окатанный однородный кварцевый песок. Для ГРП применяют песок размером от 0,25 до 1,6 мм.

Объем жидкости разрыва устанавливают исходя из конкретных условий. Для плотных пород рекомендуются следующие объемы: 4-6м 3 на 10м толщины пласта, если вскрытая перфорацией толщина пласта не более 20м. Если вскрытая толщина больше 20м, то на каждые ее 10м количество жидкости разрыва увеличивается на 1-2м 3 . Если породы слабосцементированные, рыхлые, то количество жидкости разрыва увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению с объемом для плотных пород.

где (Qп — количество закачиваемого при ГРП песка, кг; C — концентрация песка в жидкости-песконосителе, кг/м 3 , С=400/V (здесь V — скорость падения зерен песка в жидкости-песконосителе).

Источник