12.5.1 Виды ремонта и технического обслуживания вагонов

Работа производственной базы вагонного хозяйства организуется на основе планово-предупредительной системы ремонта вагонов. Эта система устанавливает определенную периодичность и вид ремонта в зависимости от типа вагона и даты его постройки. Кроме плановых ремонтов устанавливается также несколько видов технического обслуживания.

Для грузовых вагонов установлены следующие виды ремонта:

- капитальный — производится на специализированных ВРЗ и для отдельных типов вагонов в вагонных депо. Основные типы грузовых вагонов проходят капитальный ремонт один раз в десять лет, полувагоны — один раз в семь лет;

- деповской ремонт грузовых вагонов производится в вагонном депо после пробега 160000 км.

Техническое обслуживание грузовых вагонов включает в себя технический осмотр и текущий ремонт (безотцепочный и отцепочный). Текущий ремонт не является плановым видом ремонта и выполняется в зависимости от технического состояния.

Технологический процесс предусматривает следующие виды технического обслуживания грузовых вагонов:

- ТО — техническое обслуживание вагонов, находящихся в составах или транзитных поездах, а также порожних вагонов при подготовке к перевозкам без отцепки их от составов или группы вагонов;

- ТР-1 — текущий ремонт порожних вагонов при комплексной подготовке к перевозкам с отцепкой от состава или групп вагонов с подачей их на ремонтные пути;

- ТР-2 — текущий ремонт груженых или порожних вагонов с отцепкой их от транзитных и прибывших поездов или от сформированных составов, выполняемый на путях текущего отцепочного ремонта;

- Текущий отцепочный ремонт вагонов на специализированных путях станции (переносится из парков отправления).

Для пассажирских вагонов установлены следующие виды ремонта:

- КР-1 — капитальный ремонт первого объема; первый КР-1 производится через 6 лет после постройки, а также после КР-2 и КВР; второй и третий КР-1 выполняются через 5 лет;

- КР-2 — капитальный ремонт второго объема; выполняется через 20 лет после постройки;

- КВР — капитально-восстановительный ремонт; выполняется для сильно поврежденных вагонов не ранее чем через 20 лет после постройки;

- ДР — деповской ремонт; выполняется через каждые 300000 км пробега, но не чаще, чем один раз в год; если такой пробег достигнут менее, чем за год, то проводится техническое обслуживание в объеме ТО-3. Если пробег в 300000 км не достигается за 2 года, то по истечении этого срока производится деповской ремонт.

Для пассажирских вагонов установлены следующие виды технического обслуживания:

- ТО-1 — выполняется перед отправлением в рейс в пунктах формирования и оборота, а также в пути следования;

- ТО-2 — выполняется перед началом летних и зимних перевозок;

- ТО-3 — единая техническая ревизия основных узлов пассажирских вагонов через 6 месяцев после постройки, планового ремонта или предыдущей ревизии с отцепкой от состава поезда в пунктах формирования.

Кроме перечисленных видов ТО может также производиться текущий ремонт (ТР) с отцепкой вагона от состава поезда в пути следования или в пунктах формирования и оборота.

Для рефрижераторных секций и автономных рефрижераторных вагонов (АРВ) устанавливаются свои сроки ремонта и технического обслуживания.

Капитальный ремонт 5-вагонных секций БМЗ выполняется один раз через 16 лет после постройки со вскрытием кузова. Деповской ремонт РПС производится через 2,5 года после постройки, а затем через каждые 1,5 года.

В период эксплуатации рефрижераторной секции выполняются следующие виды планового технического обслуживания вагонного и бытового оборудования:

- ежедневное ТО;

- ТО-1 — после выгрузки груза;

- ТО-2 — один раз в три месяца;

- ТО-3 — при наступлении отопительного сезона;

- ТО-4 — после окончания отопительного сезона.

Специальное оборудование РПС (дизель, холодильная установка, электрооборудование) подвергается особым видам ТО. Для дизеля, например, предусмотрено ежедневное техническое обслуживание, ТО через каждые 100, 200 и 600 моточасов и другие.

Для АРВ, кроме того, предусматривается укрупненное техническое обслуживание УТО-1 и УТО-2.

Источник

Виды и сроки ремонта пассажирских вагонов

Для создания работоспособности вагона существует четкая система осмотра и ремонт вагонов.

ТО-1 -тех. обслуживание, которое производится в пункте формирования перед отправлением в рейс, на станциях, в пути следования, предусмотренное расписанием движения поездов, в пункте оборота.

ТО-2 — тех. обслуживание перед летними и зимними перевозками — «оздоровление».

ТО-3 — единая техническая шестимесячная ревизия. Проводится через 6 месяцев после изготовления вагона, после последнего ремонта или последней ревизии.

ДР — деповской ремонт, производится в депо приписки по пробегу не менее 300 тыс. км.

КР-1 — заводской плановый ремонт первого объема, производится через 5 лет.

КР-2 — заводской плановый ремонт второго объема, производится через 20 лет.

Ходовые части пассажирских вагонов.

Ходовые части направляют движение вагона по рельсам. От их состояния зависит плавность хода скорость и безопасность движения.

Колесные пары.Формированием колесной пары считается насаживание двух цельнокатаных колес на ось. Колесная пара состоит:

1. гребень (реборда)

2. поверхность катания

4. средняя часть оси

5. подступичная часть оси

6. предподступичная часть оси

8. торец шейки оси

Основные износы и повреждения колесных пар.

1. Прокат колеса — равномерный износ колеса по кругу катания. Прокат определяется с помощью абсолютного шаблона. Допуски на прокат: скоростные поезда — не более 5мм, пассажирские дальнего следования — не более 7 мм, местные и пригородные поезда — не более 8 мм. Последствия от проката: сниженный гребень колеса срезает болты рельс, что приводит к аварии или крушению.

2. Ползун — образуется на поверхности катания из-за неисправности тормоза и заклинивания колесной пары. Допуск: высота не более 1 мм. При высоте ползуна не более 12 мм разрешается проследовать до первого ПТО с ограниченной скоростью.

3. Выщербина или раковина — выкрашивание металла с поверхности катания. Допуск: глубина не более 1 мм при длине более 25 мм. Последствия: трещины могут проникнуть в металл колеса, что приводит к аварии.

4. Вертикальный подрез гребня — образуется из-за некачественной сборки тележки. Допуск: по высоте не более 18 мм. Последствия: приводит к сходу с рельс на кривых малого радиуса.

5. Навар — смещение металла или заусенцы на поверхности катания. Допуск: до 0.5 мм. Последствия: трещины приводят к разрушению колеса.

Источник

Виды и сроки ремонта пассажирских вагонов.

Основные части ПB.

- кузов (наружная обшивка, каркас)

- рама — основание кузова (несущая конструкция)

- ходовые части (тележки)

- ударно-тяговые устройства (автосцепное оборудование) — автосцепка, упряжь, буферные тарелки, расцепкой привод.

· тормоза (автоматические и ручные)

Кузов – часть вагона, расположенная над рамой и служащая для размещения грузов или пассажиров. Кузов цельнометаллического вагона составляет единое целое с рамой

Рама – основание кузова, сварено между собой из продольных и поперечных балок. Она воспринимает нагрузку от кузова, ударно тяговые усилия.

Ударно-тяговые устройства (автосцепное оборудование)— предназначены для сцепления вагонов между собой и локомотивом, для передачи тяговых усилий и удержания вагонов на равном расстоянии друг от друга

Тележки— предназначены для безопасности движения по рельсовому пути с обеспечением наибольшей плавности хода и наименьшего сопротивления движению вагона. Основными узлами которого являются:

2. колесные пары

3. люлечное подвешивание

4. буксовые узлы

Внутри вагона для создания комфортных условий размещены следующие системы:

- Система вентиляции (принудительная (приточная), естественная (вытяжная)).

- Система водоснабжения (создает запас воды на вагоне). Холодное и горячее

- водоснабжение, кипятильник, установка охлаждения питьевой воды.

- Система отопления. \

- Система энергоснабжения.

Типы пассажирских вагонов.

· Жесткий некупированный (плацкартный). Мест для лежания — 54, для сидения -81.

· Жесткий купированный вагон. 9/4 местных Купе, 36 мест и одно двухместное купе для отдыха проводников

· Мягкий вагон СВ. 9/2 местных купе, 18 мест. Вагон высшей категории, верхние полки отсутствуют.

· Межобластной с креслами для сидения. Курсирует на расстояния от 150 до 700 км. Мест сидячих — 65.

В Инструкции применяются следующие сокращения:

- ТО — техническое обслуживание грузовых вагонов;

- ТР-1 — текущий ремонт при подготовке грузовых вагонов к перевозкам с отцепкой от состава;

- ТР-2 — текущий ремонт грузовых вагонов с отцепкой от состава или поезда;

- ТР— текущий ремонт пассажирских вагонов с отцепкой от состава или поезда;

- ТО-1 — техническое обслуживание пассажирских вагонов при подготовке в рейс и в пути следования;

- ТО-2 — техническое обслуживание пассажирских вагонов перед летними и зимними перевозками;

- ТО-3 — единая техническая ревизия пассажирских вагонов;

- ПТО — пункт технического обслуживания вагонов;

- СКНБ — система контроля нагрева букс пассажирских вагонов;

- ПЭМ — поездной электромеханик;

- ПОНАБ — система обнаружения нагрева букс;

- ДИСК — дистанционная система контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда;

- КВР— капитально-восстановительный ремонт вагонов;

- КР-1 — первый капитальный ремонт;

- КР-2 — второй капитальный ремонт.

Виды и сроки ремонта пассажирских вагонов.

Для создания работоспособности вагона существует четкая система осмотра и ремонт вагонов.

ТО-1 -тех, обслуживание, которое производится в пункте формирования перед отправлением в рейс, в пути следования силами ПЭМ, текущий ремонт выполняется в пункте оборота.

ТО-2 — тех. обслуживание перед летними и зимними перевозками (2раза в год)

ТО-3 — единая техническая ревизия выполняется после 250т.км пробега или через год. Для вагонов не оборудованных деталями повышенного ресурса ТО-3 выполняется через 150т.км но не более чем через 6мес.

ДР — деповской ремонт, производится после пробега вагона 500т.км но не более чем 36мес. Для вагонов не оборудованными деталями повышенного ресурса проводится после пробега более 300т.км но не более 24мес.

КР-1 – выполняется через 6 лет после постройки .

КР-2 – выполняется через 18 лет после постройки

КВР-выполняется через 28 лет

Ходовые части пассажирских вагонов. Ходовые части направляют движение вагона по рельсам. От их состояния зависит плавность хода, скорость и безопасность движения.

Колесные пары: Формированием колесной пары считается насаживание двух! цельнокатаных колес на ось.

Колесная пара состоит;

- Гребень (реборда)

- поверхность катания

- ступица колеса

- средняя часть оси

- подступичная часть оси

- предподступичная часть оси

- шейка оси

- торец шейки оси

Источник

Виды и сроки технического обслуживания и ремонта вагонов

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

Пассажирские вагоны разделяются на вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров по железным дорогам и вагоны вспомогательного назначения.

Знаки и надписи на вагоне

На боковые стены кузова наносятзнак «РЖД», код дороги приписки вагона, заводской номер вагона, количество мест, тару вагона и обозначают место установки домкрата (рис.1):

| место установки домкрата |

| знак РЖД |

| Ж Р Д |

| код дороги |

| заводской номер |

| мест 36 |

| тара52 т |

Рис. 1

— На месте расположения технического знака «РЖД» также может быть герб города, где находится ДОП (дирекция по обслуживанию пассажиров в дальнем следовании), к которому приписан вагон.

— Код Свердловской железной дороги 076 – 079.

— Первая цифра в заводском номере вагона обозначает тип вагона (0 – вагон СВ, 1 – купейный, 2 – плацкартный, 3 –открытый с креслами для сидения, 4 – почтовый, 5 – багажный, 6 – вагон-ресторан, — 7 – служебно-технический, 8 – специальные, других министерств и ведомств).

— Тара вагона – это масса вагона в порожнем состоянии.

На торцовые стены кузова наносят данные о приписке вагона, техническом обслуживании и плановых видах ремонта. (рис.2):

| “по пробегу” ЛВЧД-3 14.04.04 |

| КР-1 ВРЗ Воронеж 19.05.99 |

| трафарет даты капитального ремонта |

| ПРИПИСАН ЛВЧ-3 |

| ТО-3 ЛВЧ-3 27.12.04 |

| трафарет приписки вагона |

| трафарет даты единой ревизии |

| трафарет даты деповского ремонта |

Рис. 2

Виды и сроки технического обслуживания и ремонта вагонов

ТО-1 –техническое обслуживание. Проводится перед каждым отправлением в рейс, а так же ежедневно в пути следования: осмотр и мелкий безотцепочный ремонт. Его производят осмотрщики, ПЭМ, ЛНП, проводники. Эти работники несут ответственность за исправное техническое состояние оборудования вагонов.

ТО-2 – техническое обслуживание. Проводится перед началом летних и зимних перевозок.

ТО-3 – техническое обслуживание (единая техническая ревизия основных узлов вагона). Производится через 150 тыс. км пробега, но не позднее 6 месяцев эксплуатации с отцепкой вагона от состава поезда в пунктах формирования и постановкой трафарета на торце вагона.

ТР— Текущий ремонт– предназначен для поддержания вагонов в технически исправном состоянии в период между плановыми ремонтами (деповским и капитальными). Производится по мере надобности с отцепкой вагона от состава и постановкой его на специализированные ремонтные пути.

Деповской ремонт (ДР)– предназначен для поддержания вагонов в технически исправном состоянии в период между капитальными ремонтами. Производится в вагонном депо по пробегу 300 тыс. км, но не позднее 2 лет эксплуатации с постановкой трафарета на торце вагона.

Капитальный ремонт (КР)– производится на вагоноремонтных заводах с постановкой трафарета на торце вагона:

— КР-1 – капитальный ремонт первого объема – через 5 лет эксплуатации;

— КР-2 – капитальный ремонт второго объема – через 20 лет эксплуатации;

— КВР (капитальный восстановительный ремонт)- не ранее, чем через 20 лет эксплуатации.

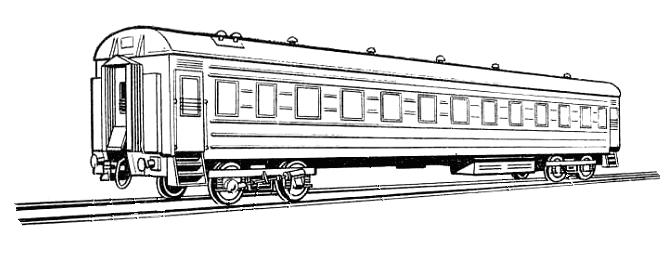

Общее устройство пассажирского вагона

Все пассажирские вагоны независимо от типа и назначения состоят из кузова, рамы, ходовых частей, ударно-тяговых приборов и тормозной системы (рис.3):

| ударно-тяговые приборы |

| ходовые части |

| кузов вагона с рамой |

Рис. 3 Общий вид пассажирского вагона

Кузов вагона

Кузов вагона предназначен для размещения пассажиров и необходимого оборудования. Все пассажирские вагоны строятся с цельнометаллическими кузовами длиной 23,6 м и шириной 3,1 м. Кузов вагона составляют: рама с полом, две боковые и две торцовые стены, имеющие дверные и оконные проемы, и крыша. Все эти элементы соединены в каркас. Стены и крыша имеют наружную (металлическую) и внутреннюю (синтетическую) обшивку, между которыми уложен слой материала для шумо- и теплоизоляции.

Рама вагона является основанием кузова. Она воспринимает тяговые и ударные усилия, а также нагрузки от кузова, и состоит из сваренных продольных и поперечных балок. К раме крепятся ударно-тяговые приборы и подвагонное оборудование. Рамы бывают с хребтовой балкой (ТВЗ) и без хребтовой балки(Германия).

Окна и двери

Окна на боковых стенах расположены симметрично относительно продольной оси вагона и имеют двойное застекление (в некоторых вагонах новой постройки – тройное). Окна бывают: открывающиеся; глухие; аварийные.Открывающиеся окна бывают опускными (стеклопакет опускается вниз на 1/3 высоты окна) и откидными (верхняя часть стеклопакета откидывается внутрь вагона на 30º). Закрытие окон фиксируется ручкой-защелкой.

Глухие окна никогда не открываются. У них ручка-защелка отсутствует.

Аварийные окна находятся в большинстве конструкций вагонов в 3 и 6 купе (в некоторых конструкциях вагонов – 2 и 7 купе), через которые могут эвакуироваться пассажиры в случае необходимости. Для открытия аварийного окна нужно повернуть вниз на 180º красную ручку справа от окна, при этом стеклопакет упадет в подоконное пространство. Рукоятка аварийного окна должна быть опломбирована.

Окна в дверях тамбура одинарные, глухие с защитной решеткой. Все окна, за исключением окон туалетов и тамбуров, оборудованы опускающимися шторами из плотной материи солнцезатемнителями.

Дверибывают: наружные входные (в тамбурах вагона); внутренние (все остальные).

Наружные двери во избежание выхода за габарит открываются только внутрь и снабжены трехгранным замком, замком под спецключ и секретной задвижкой (секретка), открывающейся только изнутри тамбура. При движении поезда входные двери нерабочего тамбура должны быть закрыты на все замки (кроме переходных из вагона в вагон – за исключением хвостовых, которые также должны быть заперты на все замки). В рабочем тамбуре во время движения боковые двери должны быть закрыты на трехгранный замок и секретку. На станции двери должны открываться только после полной остановки поезда со стороны платформы.

Внутренние двери находятся между помещениями вагона и имеют вентиляционную решетку снизу, кроме дверей между тамбурами и пассажирским помещением. Двери в служебные помещения и в пассажирские купе являются задвижными, остальные поворотными.

Все двери в открытом и закрытом состоянии фиксируются во избежание несчастных случаев.

Для входа в вагон с низкой платформы у каждой боковой двери тамбура имеются подножки с откидной площадкой. В опущенном и поднятом положениях площадку удерживают специальные фиксаторы.

Внутреннее оборудование и планировка вагонов

Внутреннее оборудование вагона предназначено для удобного размещения пассажиров, проводников и их вещей, а также для удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей пассажиров и проводников. Пассажирские вагоны дальнего и местного следования имеют: — два тамбура 5;- два коридора (косой 7 и малый 8); — два туалета 1; — пассажирское помещение 4; — котельное отделение 6; — служебное отделение 2; — купе для отдыха проводников 3. В тамбуре с рабочей стороны установлены два ящика для угля (карманы) и находится дверь в котельное отделение, с нерабочей – один ящик для съемного сборника мусора и отходов, другой для инвентаря. В косом коридоре находится шкаф для кипятильника и ящик для топлива, а в малом коридоре ящик для мусора. В туалетах установлен унитаз, умывальная чаша, ящик для бумаги, зеркало, крючок.Служебное отделение оборудовано диваном, откидным столиком, раковиной для мойки посуды, шкафчиком-аптечкой, шкафом для посуды, крючками вешалками для одежды. В отделении также установлен агрегат для охлаждения питьевой воды, пульт управления электрического оборудования вагона (электрощит), пульт УПС. Пассажирские помещенияв зависимости от типа вагона (купейный, плацкартный, открытый с креслами для сидения) различаются планировкой и оборудованием.

| 5 |

| 1 |

| 2 |

| 3 |

| 4 |

| 1 |

| нерабочая сторона |

| 8 |

| 7 |

| 6 |

| 5 |

| Рабочая сторона |

Рис. 4 Схема планировки плацкартного вагона

Планировка пассажирского помещения плацкартного вагона

Пассажирское помещение плацкартного вагона постройки Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) разделено перегородками на девять отделений открытого типа (рис.5). В вагоне имеется 54 спальных места или 81 место для сидения (если вагон используется как общий).

Пассажирское отделение (купе), рассчитанное на шесть спальных мест (или девять для сидения), имеет два поперечных дивана с откидными сидениями, под которыми расположены ящики (рундуки) для багажа, продольный диван, состоящий из двух боковых сидений и средней откидной части (стола). Средние поперечные спальные полки и боковые полки, подвешенные на петлях, в дневное время можно поднимать и фиксировать в наклонном положении с помощью пружинного затвора. Над спальными полками расположены полки и для багажа (третьи полки). У окна между поперечными диванами укреплен откидной столик.

| нерабочая сторона |

| рабочая сторона |

Рис. 5 Схема планировки плацкартного вагона

Планировка пассажирского помещения купейного вагона

В настоящее время на наших дорогах используются купейные вагоны производства ГДР (до 90-х годов постройки) и производства «ТВЗ» (современные) – рис.6. Пассажирское помещение такого вагона состоит из девяти четырехместных 2, одного двухместного 1 купе и коридора 4. Между купе и коридором есть дверь 3, которую можно закрывать на ключ. Оборудование купе в основном такое же, как и пассажирских отделений плацкартного вагона. В вагоне 36 спальных мест.

| 1 |

| 2 |

| нерабочая сторона |

| 4 |

| рабочая сторона |

| 3 |

Рис. 6 Схема планировки купейного вагона

Вагоны СВ имеют такую же планировку, как купейные, но в купе нет верхних полок. В вагоне 18 спальных мест (в большинстве вагонов).

Планировка открытого вагона с креслами для сидения

В пассажирском помещении такого вагона нет разделения на отделения и купе (рис.7). В помещении равномерно располагается 62 (в большинстве вагонов) кресла со спинками, по середине расположен проход. Количество мест и внутреннее устройство (расположение и модель кресел, наличие или отсутствие столиков между ними) варьируется в зависимости от уровня комфортности вагона ( I, II, III класса).

Вагоны разных типов современной постройки ТВЗ, разделяясь по уровню комфорта, оборудуются также системами видеонаблюдения, электронной техникой, кондиционированием с индивидуальными настройками уровня охлаждения для каждого купе, душевыми кабинами и т.д.

Рис. 7 Схема планировки открытого вагона с креслами для сидения.

Ходовые части

Ходовые части предназначены для безопасного движения вагона по рельсовому пути с необходимой плавностью хода и наименьшим сопротивлением движению. Ходовые части выделены в отдельные узлы, называемые тележками. Кузов пассажирского вагона опирается на две тележки, расположенные по его концам на равном расстоянии от середины рамы. Тележки могут свободно поворачиваться относительно кузова вагона во время прохождения кривых участков пути. С 50-х годов XX века пассажирские вагоны выпускались на тележках: ЦМВ, КВЗ-5, КВЗ-ЦНИИ и ТВЗ-ЦНИИ-М.

Типовой тележкой для пассажирских вагонов является тележка КВЗ-ЦНИИ, разработанная Калининским (ныне Тверским) вагоностроительным заводом совместно с центральным научно-исследовательским институтом, которая обеспечивает необходимую плавность хода вагона при скорости до 140 км/ч.В последние годы Тверской вагоностроительный завод разработал и освоил выпуск нескольких типов тележек для вагонов нового поколения: модели 68-4071(68-4072), 68-4075(68-4076) и 68-4095(68-4096).В отличии от предыдущих, это двухосные безлюлечные тележки, с буксами на конических подшипниках кассетного типа, с дисковыми и магнито-рельсовыми тормозами, противоюзными датчиками, с гидравлическими гасителями колебаний в буксовом и центральном подвешивании.

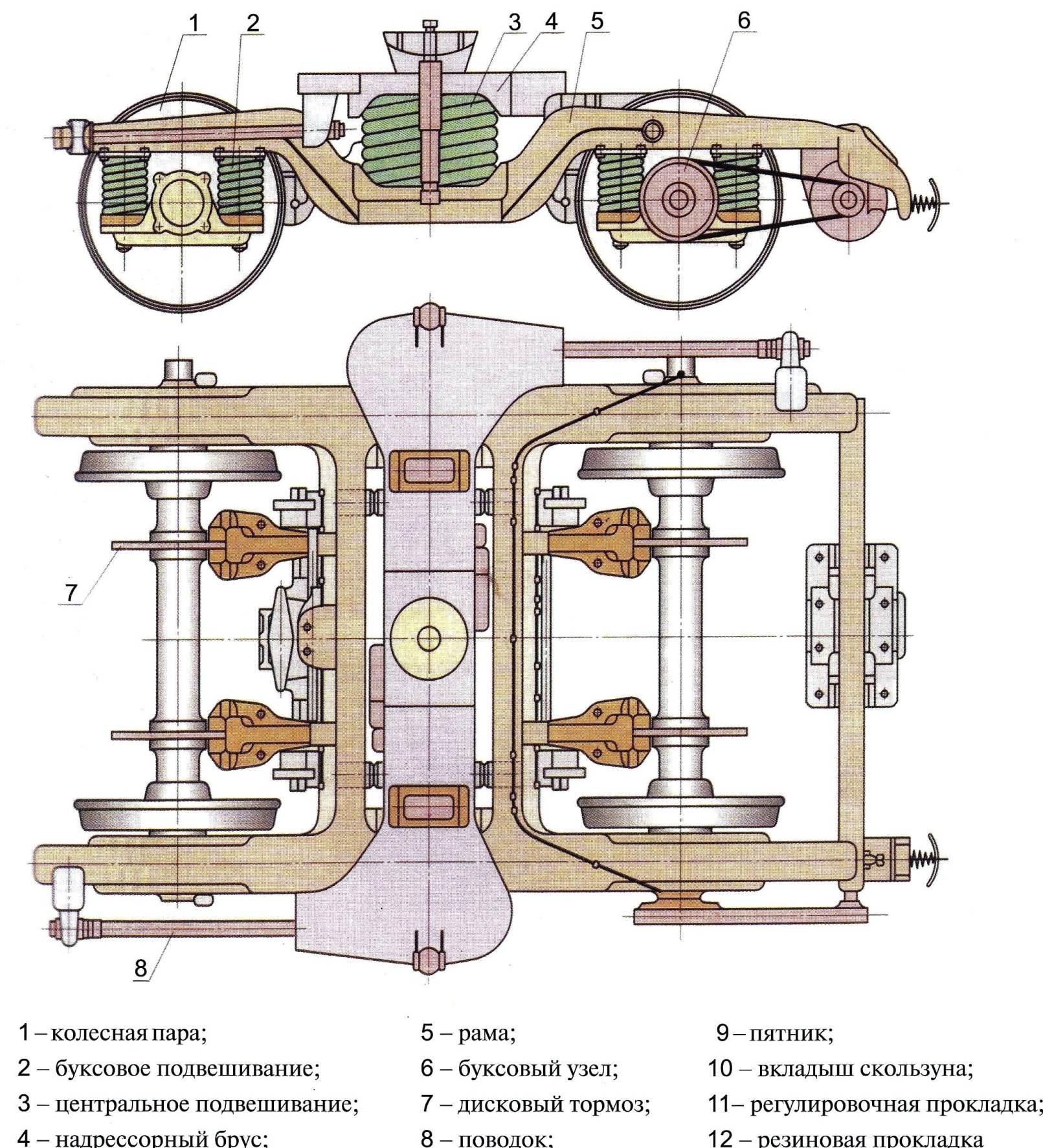

Устройство тележки КВЗ-ЦНИИ

Тележка КВЗ-ЦНИИ (рис.8,9) состоит из рамы, двух колесных пар с буксами, буксового рессорного подвешивания, центрального рессорного подвешивания с люлькой, надрессорной балки, гидравлических гасителей колебаний и шкворня.

Рама тележки имеет Н-образную форму и состоит из двух боковых продольных балок, двух средних поперечных балок, четырех вспомогательных продольных балок и четырех коротких концевых балок, к которым подвешены детали тормозной рычажной передачи.

Надрессорная балка связана с рамой через центральное люлечное подвешивание(два комплекта). Она опирается на трехрядные пружины, установленные на поддонах, которые подвешены к раме тележки с помощью подвесок. Подвески состоят из тяг, серег и валиков. Крепление подвесок осуществлено непосредственно на продольной балке рамы валиками и подшипниками.

В центре надрессорной балки укреплен подпятник с отверстием, в которое вставляется шкворень. Шкворень – это стержень, соединяющий кузов вагона и тележку, позволяя последней свободно поворачиваться в горизонтальной плоскости при прохождении вагона по кривым участкам пути. По бокам надрессорной балки располагаются скользуны, на которые опирается кузов вагона. Между пятником вагона и подпятником надрессорной балки быть зазор не менее 9 мм.

Перемещение надрессорной балки в горизонтальной плоскости ограничено двумя поводками, расположенными в кронштейнах надрессорной балки и рамы, а в вертикальной – гидравлическими гасителями колебаний, которые гасят вертикальные и поперечные колебания вагона. Это происходит за счет перетекания масла из одной полости в другую через дроссельные отверстия малого диаметра

С колесными парами рама тележки соединяется через буксовое подвешивание (четыре комплекта). Рама тележки опирается на двухрядные пружинысошпинтонами, которые устанавливаются на кронштейны корпуса буксы. Буксы располагаются на колесных парах. Таким образом, тележка имеет двойное рессорное подвешивание, что обеспечивает достаточную мягкость и плавность хода пассажирского вагона.

Рессорное подвешивание обеспечивает смягчение толчков и ударов, передаваемых колесами кузову, а также гашение колебаний, возникающих при движении вагона. Рессорное подвешивание состоит из упругих элементов (пружины, гасители колебаний) и вспомогательных деталей (подвески, валики, кронштейны), связывающих колесные пары с рамой тележки или кузовом вагона.

В зависимости от массы вагона применяют тележки:

· КВЗ-ЦНИИ тип I-устанавливают под вагоны с массойбрутто до 60 т включительно;

· КВЗ-ЦНИИ тип II- устанавливают под вагоны с массой брутто от 60 до72 т (вагоны-рестораны)

Эти тележки имеют одинаковую конструкцию, но внешне их можно различить по количеству гидравлических гасителей колебаний: на тележке типа I – два гасителя (по одному с каждой стороны), на тележке типа II – четыре (по два с каждой стороны)

Рис. 9

Неисправности тележек

При формировании состава запрещается ставить в поезда вагоны, в тележках которых имеется хотя бы одна из следующих неисправностей:

- трещины в раме, надрессорной балке, деталях центрального люлечного подвешивания, подпятниках, скользунах, продольных поводках.

- излом пружины;

- Течь масла из гидравлических гасителей колебаний.

- зазор менее 9мм между пятником и подпятником при опоре на боковые скользуны.

- ослабление крепления болтов буксовых крышек, редукторов, генераторов, серег центрального подвешивания и т.д.

- неисправности тормозной рычажной передачи.

- Разность диаметров колес в одной тележке более 10мм, а между тележками более 20мм.

Тележки модели 68-4071(68-4072)

Тележки модели 68-4075(68-4076)

Тележка модели 68-4095 (68-4096)

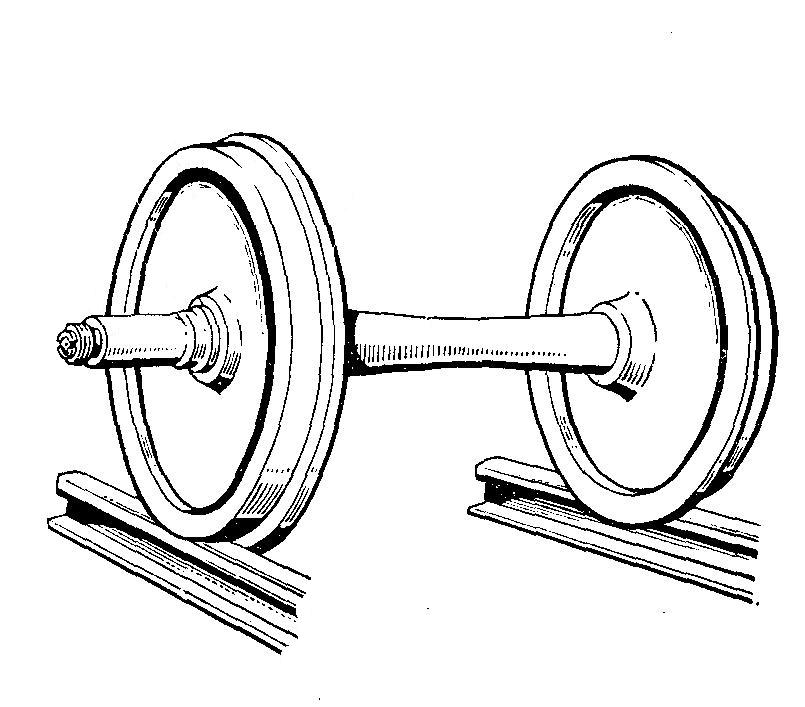

Колесные пары

Колесные пары являются важнейшими частями вагона. Они несут на себе массу всего вагона, направляют его движение по рельсовому пути, воспринимают жестко все удары от неровностей пути и в свою очередь жестко воздействуют на путь. Колесная пара состоит из оси и двухколес(рис.10). Ось имеет разный диаметр по длине и состоит из следующих частей: шейка, предподступичная часть, подступичная часть и средняя часть. На шейках с обеих сторон оси размещаются роликовые подшипники. На подступичные части напрессовываются цельнокатаные колеса, состоящие из ступицы, обода и диска. Поверхность колеса, соприкасающаяся с рельсом, называется поверхностью катания. У внутреннего края обода колеса имеется гребень, предохраняющий колесную пару от схода с рельсов. Предподступичная часть оси является переходной от шейки к подступичной части.

| Обод колеса Ступица колеса Диск колеса |

| Поверхность катания Подступичная часть оси Шейка оси Предподступичная часть оси |

| Гребень |

| Ось |

Рис. 10 Колесная пара

Неисправности колесных пар

Запрещается эксплуатировать колесные пары с трещинами в любой части оси, диска, обода , ступицы колеса, с остроконечным накатом, после крушений, аварий, при ослаблении соединения колесо-ось (расстояние между внутренними гранями колес должно быть равным 1440±3 мм при скоростях до 120 км/ч и 1440

Прокат – это естественный износ поверхности катания колеса в результате взаимодействия с рельсом. При скорости свыше 120 км/ч недопустим прокат более 5 мм. При скорости до 120 км/ч недопустим прокат более 7 мм в дальних поездах и более 8 мм в местных поездах.

Ползун – это истирание (выбоина) металла на поверхности катания колеса. Образуется при заклинивании колесных пар, когда колеса, зажатые тормозными колодками, либо из-за неисправности букс не вращаются при движении поезда, а скользят по рельсам. Ползун – крайне опасный дефект, вызывающий сильные удары колес о рельсы при движении вагонов, разрушающий путь и ходовые части вагонов. О появлении ползуна можно судить по нарушению характерного ритмичного стука колес о рельсы. Ползун глубиной до 1 мм включительно допустим. При ползуне более 1, но не более 2 мм разрешается движение со скоростью не выше 100 км/ч до ближайшего ПТО (пункта смены колесных пар) для замены колесной пары. При ползуне свыше 2 мм, до 6 мм со скоростью, не превышающей 15 км/ч до ближайшей станции; свыше 6, до 12 мм со скоростью, не превышающей 10 км/ч до ближайшей станции, а при глубине ползуна свыше 12 мм со скоростью 10 км/ч исключив вращение колесной пары до ближайшей станции.

Выщербина на круге катания глубиной более 10мм не допускается, до 1 мм независимо от длины не бракуется, длина допускается не более 25мм.

Навар до 0,5 мм допустим. До 2 мм допускается движение со скоростью не более 100 км/ч до ближайшего ПТО для замены колесной пары.

Остроконечный накат гребня – образование на вершине гребня острой кромки. Крайне опасный дефект.

| толщина обода |

| поверхность катания |

| толщина гребня |

| 18 мм |

| гребень |

| обод |

| диск |

| ступица |

| ось |

Рис. 11 Профиль колеса

Вертикальный подрез гребня высотой более 18 мм недопустим.

Толщина гребня более 33 мм и менее 28 мм (при скоростях движения до 140 км/ч) и менее 25 мм (при скоростях до 120 км/ч) при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня.

Толщина обода колеса должна быть не менее 35 мм (при скоростях движения до 140 км/ч) и не менее 30 мм (при скоростях движения до 120 км/ч).

Для проверки состояния колесных пар и своевременного изъятия их из эксплуатации производят их осмотр под вагоном, а также обыкновенное и полное освидетельствование.

Буксовый узел

Буксы предназначены для передачи нагрузки от тележки или рамы кузова вагона на шейки осей, а также для ограничения продольного и поперечного перемещений колесной пары при движении вагона. Буксы различаются типом торцового крепления: корончатой гайкой со стопорной планкой; торцовой шайбой с четырьмя болтами (рис.12).

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

| 15 14 |

| 11 10 |

| 13 12 |

| 1 |

| 2 |

| 3 |

| 4 |

| Роликовый подшипник |

Рис. 12 Устройство буксового узла с корончатой гайкой и стопорной планкой

Буксовый узел и состоит из следующих элементов:

— лабиринтное кольцо 1;

— передний 10 и задний 11 роликовые подшипники;

— торцовая гайка 8;

— стопорная планка 7;

— смотровая крышка 4;

— крепительная крышка 9;

— резиновое кольцо 1 и резиновая прокладка 3;

— шейка оси12; — предподступичная часть оси13

Подшипники состоят из наружного 4 и внутреннего колец 1, роликов 3 и сепаратора 2.

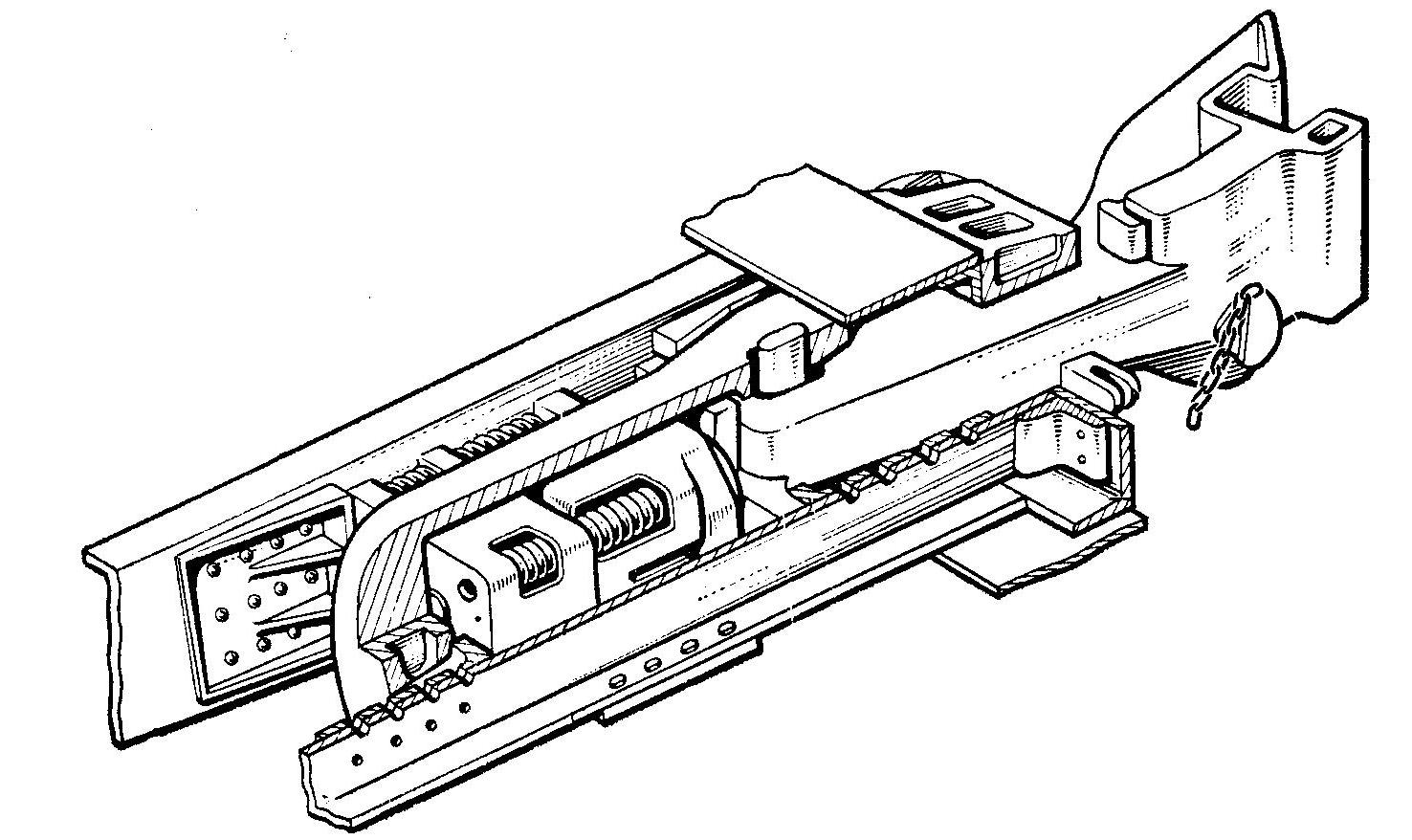

Ударно-тяговые проборы

Ударно-тяговые приборы предназначены для сцепления вагонов, удержания их на определенном расстоянии друг от друга, смягчения ударов. Эти приборы расположены в торцовой части вагона с обеих сторон. К ним относятся:

· Упругая площадка с буферами

Автосцепное устройство состоит из следующих частей (рис.13):

— автосцепки СА-3 (голова 5, хвостовик 3) с механизмом;

— пружинно-фрикционный поглощающий аппарат 1;

— тяговый хомут 2;

— упорная плита 8;

— ударная розетка 4;

— центрирующий прибор 6, состоящий из двух маятниковых подвесок и центрирующей балочки;

— клин 7, с помощью которого автосцепка соединяется с поглощающим аппаратом.

| 1 2 3 4 5 |

| 6 |

| 8 |

| 7 |

Рис. 13 Автосцепное устройство

Рис. 15

Затем малые зубья нажимают на выступающие в зевах части замков, которые уходят внутрь корпуса. Продвигаясь в зеве дальше, малые зубья вдавливают замкодержатель в корпус автосцепки (рис.16).

Рис. 16

Придя в крайнее положение, малые зубья освобождают замки, вследствие чего они под действием собственной массы выходят снова в освободившееся пространство зевов голов и, тем самым, запирают автосцепку (рис.17).

Рис. 17

Проверить правильность сцепления автосцепок можно по положению сигнальных отростков, которые не должны быть видны в нижней части корпуса автосцепки. Если же они видны (хотя бы один), то сцепление не произошло.

Расцепление вагоновосуществляется вручную поворотом против часовой стрелки рукоятки расцепного рычага одной из автосцепок, что приводит к повороту валика подъемника. Длинный рычаг позволяет человеку не входить в междувагонное пространство.

Неисправности автосцепки

Запрещается постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей:

· трещина в корпусе автосцепки, излом деталей механизма;

· износ и другие повреждения корпуса автосцепки и механизма сцепления, при которых возможен саморасцеп автосцепок;

· уширение зева, износы рабочих поверхностей сверх допускаемых;

· неправильная работа механизма;

Саморасцеп могут вызвать попавшие под замок снег, лед, песок и другие посторонние предметы, а также превышение допускаемой разницы высот между продольными осями автосцепок.

Разница по высоте между продольными осями автосцепок должна быть:

· в поездах, следующих со скоростью до 120 км/ч – не более 70 мм;

· в поездах, следующих со скоростью 121-140 км/ч – не более 50 мм;

· между локомотивом и первым вагоном поезда – не более 100 мм.

Упругая площадка

Для обеспечения безопасного перехода из одного вагона в другой, а также для амортизации резких ударов и толчков, возникающих при трогании поезда и торможении, пассажирские вагоны оборудуют упругими переходными площадками(рис.18). Она состоит из металлической рамки, пружинных амортизаторов (буферов) и переходной площадки – фартука, который в несцепленном вагоне фиксируется в поднятом положении с помощью специальной рукоятки. На металлической рамке по периметру укреплено суфле, изготовленное из морозоустойчивой резины, свернутой в цилиндрические баллоны. Суфле предотвращает попадание на переходную площадку и автосцепку атмосферных осадков. В нижней части рамки приварены фигурные тарели, которые связаны со стержнями буферов. Для обеспечения безопасного перехода пассажиров из одного вагона в другой необходимо следить за исправностью переходных фартуков. Сильно изогнутые фартуки могут стать причиной несчастных случаев.

| резиновое суфле |

| тарели буферов |

| автосцепка |

| фартук переходной площадки |

| торцовая дверь вагона |

Рис. 18 Упругая площадка

Тормозная система

Тормозная система предназначена для обеспечения при необходимости уменьшения скорости или полной остановки поезда. Вагоны тормозятся прижатием тормозных колодок к поверхностям катания колес.В зависимости от способа приведения в действие тормоза пассажирских вагонов разделяются на ручные, пневматические и электропневматические.

У ручного тормоза торможение создается в результате приложения усилия человека к рукоятке винта и далее через систему тяг и рычагов – на тормозные колодки, а у пневматического – приборами, работающими от действия сжатого воздуха. Электропневматические тормоза отличаются от пневматических тем, что управление ими производится с помощью электрического тока, прижатие же тормозных колодок к колесам осуществляется приборами под действием сжатого воздуха.

Пневматические тормоза.

Применяющиеся на пассажирских вагонах пневматические тормоза являются автоматическими, так как при любом понижении давления в магистрали, а также при разрыве или разъединении воздуховода они немедленно приходят в действие.

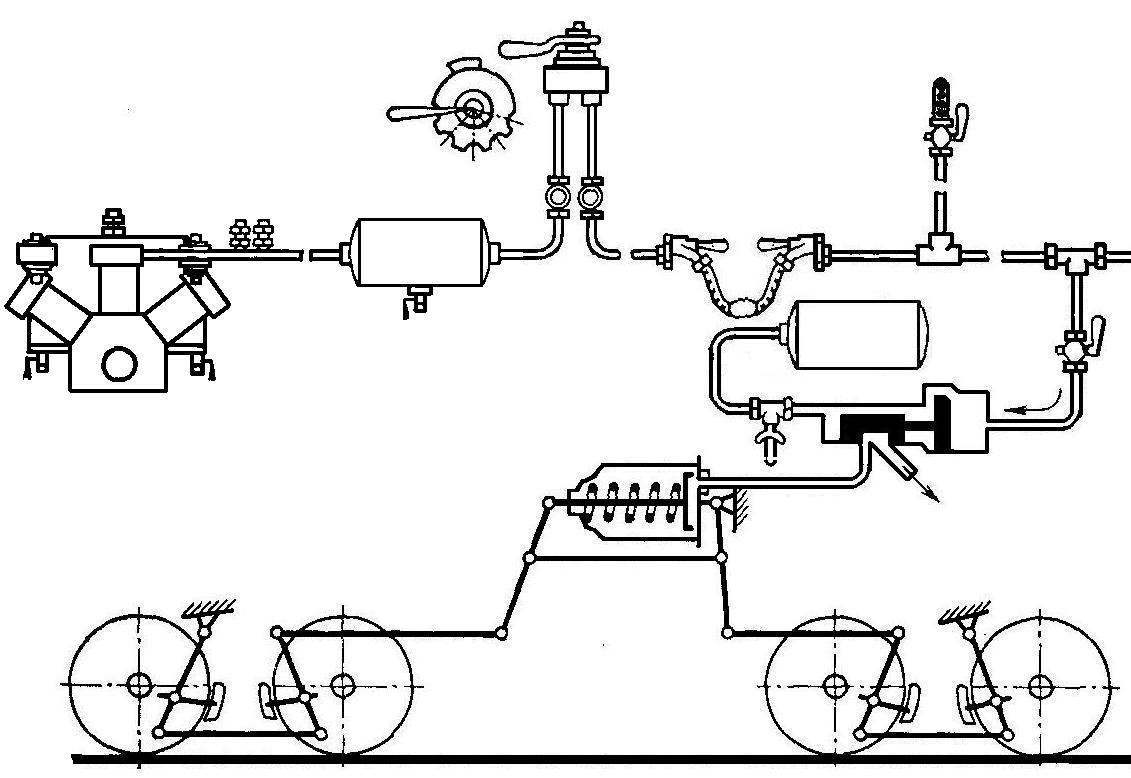

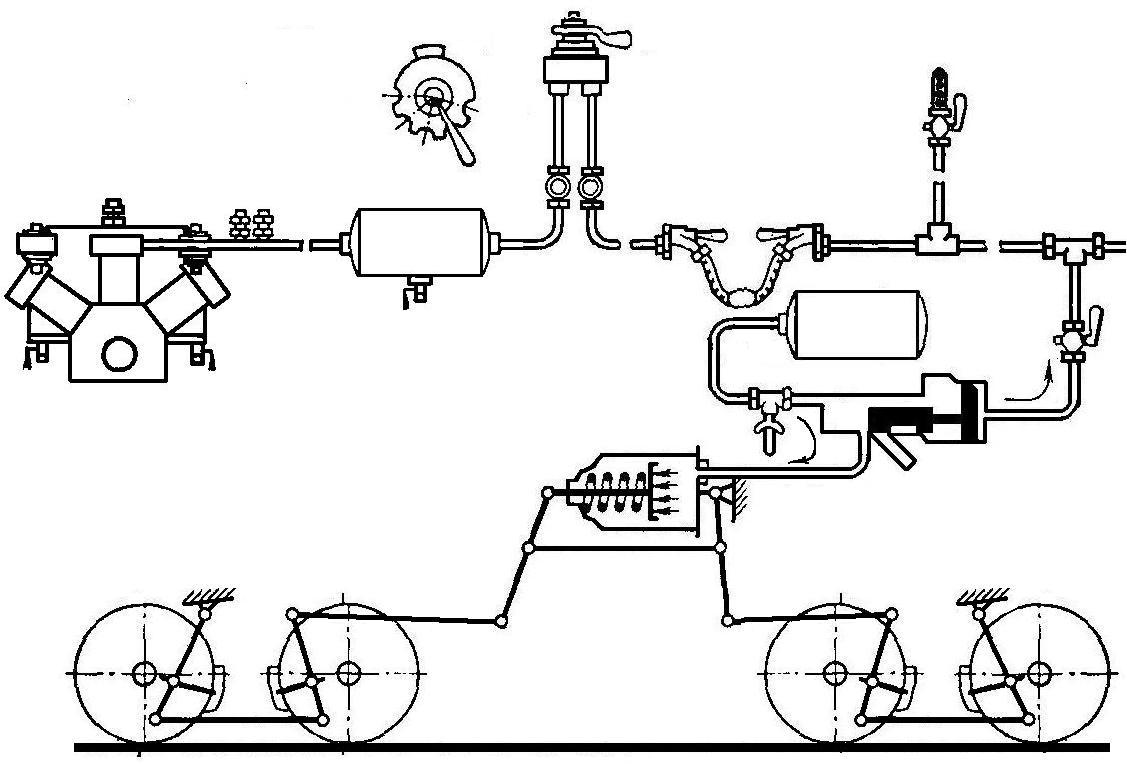

В системе пневматического автотормоза имеется компрессор 1, который установлен на локомотиве для получения сжатого воздуха и нагнетания его в главный резервуар 2. С помощью крана машиниста 4, также расположенного на локомотиве, повышают или снижают давление воздуха в поездной магистрали 6. Краном машиниста сжатый воздух перепускают из главного резервуара в воздухопроводную магистраль при зарядке и отпуске тормоза или выпускают из магистрали в атмосферу при торможении. Тормозная воздухопроводная магистраль 6 соединяет локомотив и вагоны в одну общую тормозную сеть и состоит из трубопроводов, соединенных гибкими междувагонными рукавами с концевыми кранами 5. В магистрали пассажирского поезда поддерживается давление воздуха 0,5–0,52 МПа (5-5,2кгс/см 2 ) Под каждым вагоном установлены запасный резервуар 9 для сжатого воздуха, тормозной цилиндр 11, и воздухораспределитель 8 (усл. № 292).

Работа воздухораспределителя основана на взаимодействии давлений воздуха, действующих на поршень 14. С одной стороны на поршень постоянно действует давление воздуха из магистрали, а с другой из запасного резервуара. Разность этих давлений заставляет поршень передвигаться в ту сторону, где давление будет меньше. Каждый вагон оборудован рычажной передачей 13, передающей усилие от штока поршня цилиндра на тормозные колодки 12.

Зарядка тормоза

Для зарядки тормоза (рис.19) ручку 3 крана машиниста 4 ставят в положение, при котором магистраль 6 и запасный резервуар 9 наполняются сжатым воздухом из главного резервуара 2 до установленного давления. При этом поршень 14 воздухораспределителя 8 под действием сжатого воздуха перемещается влево (по рисунку) и сообщает запасный резервуар с воздушной магистралью. В запасном резервуаре установится такое же давление, как в магистрали. В это время тормозной цилиндр 11 сообщается с атмосферой каналом Ат.

Торможение

Торможение (рис.20) осуществляется поворотом ручки 3 крана машиниста 4 в такое положение, при котором воздух из магистрали выпускается в атмосферу. При этом поршень 14 воздухораспределителя 8 перемещается вправо и разобщает запасный резервуар 9 от магистрали, а тормозной цилиндр 11 – от атмосферы. В то же время через воздухораспределитель запасный резервуар сообщается с тормозным цилиндром, под давлением сжатого воздуха поршень цилиндра передвигается и приводит в действие рычажную передачу 13. В результате колодки 12 прижимаются к колесам и производят торможение.

| 1 2 |

| 3 |

| 4 |

| 5 6 |

| 7 |

| 6 7 |

| 8 |

| 9 |

| 11 10 |

| 12 13 |

| 14 |

| Ат |

Рис.19 Зарядка и отпуск тормозов

| 1 2 |

| 3 |

| 4 |

| 5 6 |

| 15 |

| 6 7 |

| 8 |

| 9 |

| 11 10 |

| 12 13 |

| 14 |

| Ат |

Рис. 20 Торможение

Для отпуска тормоза ручку крана машиниста устанавливают в такое же положение, как для зарядки.

Таким образом, при понижении давления в тормозной магистрали происходит торможение, а при повышении – зарядка и отпуск тормозов.

· Нормальный выход штока поршня тормозного цилиндра при полном служебном торможении 130-160 мм. (рис.21)

· Нормальный выход штока поршня тормозного цилиндра при первой ступени торможения 80-120 мм. (рис.21).

| 130-160 мм (80-120 мм) |

Рис. 21 Выход штока тормозного цилиндра

Концевые краныпредназначены для разобщения тормозной магистрали между вагонами, а также для перекрытия ее в головной и хвостовой частях состава.

Разобщительный кран 7 служит для разобщения тормозных приборов вагона от поездной магистрали, тем самым, исключая их работу на одном вагоне.

Стоп-краны 15 служат для экстренного торможения из любого вагона (в открытом и плацкартном вагонах 4 стоп-крана, в купейном отечественной постройки – 4, постройки ГДР – 5). При его открывании воздух из тормозной магистрали выходит в атмосферу, поэтому в ней происходит снижение давления, срабатывают тормоза. В закрытом положении ручки стоп-кранов должны быть опломбированы.

Выпускной клапан 10 предназначен для отпуска тормозов данного вагона вручную, выпуская воздух из запасного резервуара и тормозного цилиндра. Соединенные с клапаном поводки выведены на обе боковые стороны рамы кузова, а также в коридор вагона.

Источник