Виды технологии ремонта деталей

Способы ремонта деталей. После очистки, обезжиривания и мойки детали дорожных машин подвергаются техническому контролю.

При контроле в деталях могут быть обнаружены следующие дефекты:

1) износы — в виде изменения начальных размеров, геометрических форм (эллипсность, конусность и т. п.), риски, задиры;

2) изменения свойств поверхностных слоев — в виде трещин, выкрашивания, изменения твердости;

3) повреждения от действия внутренних напряжений и внешних нагрузок — в виде изгиба, скручивания, смятия, трещин, пробоин, обломов;

4) повреждения от химико-тепловых воздействий — в виде ‘ коробления, выгорания, коррозии.

Произвести ремонт одних и тех же дефектов можно различными способами. Например, изношенные поверхности могут быть отремонтированы наплавкой, осталиванием, металлизацией, механической обработкой и другими способами, и наоборот, — один и тот же способ ремонта может быть применен для ремонта разных дефектов. Наплавка применима для восстановления изношенных поверхностей деталей, вмятин, раковин и других дефектов.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 42. Классификация способов ремонта деталей

На рис. 42 приведена классификация способов ремонта деталей, не связанная с характером дефектов. Рассмотрим характерные особенности каждого способа ремонта в отдельности. Ремонт деталей слесарно механической обработкой характерен тем, что в результате применения различных видов механической или слесарной обработок поверхностей, имеющих дефекты, можно получить новые ремонтные или номинальные размеры этих поверхностей. При этом номинальные размеры можно получить только с применением добавочных деталей.

Обработка под ремонтные размеры характеризуется тем, что одну из двух сопряженных деталей (обычно более дорогостоящую) подвергают механической обработке под ремонтный размер, меньший (для шеек деталей класса валов) или больший (для отверстий) первоначального. Другую сопряженную деталь (обычно менее дорогостоящую) при этом заменяют новой или отремонтированной соответствующего ремонтного размера. Таким образом обеспечивается восстановление первоначальной посадки деталей.

Ремонт деталей с применением добавочных деталей характеризуется тем, что дефектную часть детали механически обрабатывают до определенного размера или удаляют, после чего, применяя один из видов неподвижных посадок, сварку, резьбу или другой способ крепления, с ней соединяют добавочную (новую) деталь, которую обрабатывают под номинальный или ремонтный размер.

Ремонт деталей сваркой и наплавкой характеризуется тем, что дефектную деталь сваривают, или на изношенные поверхности детали наплавляют металл. При этом сварные швы дефектной детали в большинстве случаев не подвергаются механической обработке, Наплавленные поверхности, которые входят в сопряжение с поверхностями других деталей, подвергаются механической обработке под требуемый размер. Наплавленные поверхности ножей бульдозера, скрепера, автогрейдера, зубьев ковша экскаватора и некоторых других деталей дорожных машин не подвергаются механической обработке.

Ремонтдеталей пайкой характеризуется тем, что соединение металлических тел или трещин происходит при помощи расплазленного металла или сплава, который в процессе охлаждения затвердевает, образуя прочную связь между этими телами или краями трещин. В большинстве случаев детали, отремонтированные пайкой, не подвергаются механической обработке.

Ремонт деталей металлизацией заключается в том, что на подготовленную соответствующим образом поверхность детали при помощи специального аппарата — металлизатора — напыляют сжатым воздухом или инертным газом расплавленный металл. После металлизации деталь обрабатывают под требуемый размер. Обработка деталей давлением характеризуется тем, что металл под давлением перемещается в требуемом направлении к изношенным -поверхностям деталей. После давления деталь обрабатывают под требуемый размер.

Ремонт деталей способом гальванического наращивания металла характеризуется тем, что на подготовленную соответствующим образом поверхность детали производится электролитическое осаждение металла. После гальванического наращивания деталь обрабатывают под требуемый размер.

Ремонт деталей с применением синтетических материалов основан на том, что их ремонт производится специальными клеевыми составами или пластмассами. При помощи клеевых составов соединяют детали или их части из металлов и неметаллических материалов в различных сочетаниях между собой, а также заделывают вмятины, пробоины и трещины. Пластмассами ремонтируют изношенные поверхности деталей с последующей обработкой под требуемый размер.

Ремонт деталей способом электромеханической обработки характеризуется тем, что восстановление размеров посадочных мест (в основном для неподвижных сопряжений) основано на использовании пластической деформации поверхностных слоев металлической детали при ее электроконтактном нагреве. Ремонт деталей способом электроискрового наращивания заключается в том, что на изношенную поверхность детали производится электродуговое наращивание металла по схеме обратной полярности тока, т. е. когда электроинструмент подключается к аноду, а ремонтируемая деталь — к катоду. Перенос металла происходит с анода-инструмента на катод-деталь. После наращивания деталь обрабатывают под требуемый размер.

Источник

Основы технологии ремонта машин, их узлов и деталей.

В процессе ремонта выполняют следующие основные операции: мойку; остановку; разборку на группы сборочных единиц и отдельных сборочных единиц на детали; чистку и мойку деталей; дефектовку и сортировку деталей; составление ведомости дефектов; восстановление или замену изношенных деталей; комплектацию; сборку; индивидуальные испытания и сдачу в наладку.

В процессе пусконаладочных работ оборудование выводят на устойчивый паспортный режим работы, затем, если требуется, его окрашивают и сдают отремонтированную машину в эксплуатацию.

Мойка оборудования.Перед началом ремонта оборудование тщательно моют и очищают от остатков молочных продуктов, смазки и прочих загрязнений. Поверхности, соприкасающиеся с молочными продуктами, чистят щетками и ершами, моют горячими растворами кальцинированной или каустической соды, горячей водой и обрабатывают паром.

Остановка оборудования.После чистки и мойки оборудование протирают насухо и отсоединяют от него все трубопроводы. Затем обесточивают электродвигатели, для чего в электрощите вынимают плавкие предохранители и при необходимости отсоединяют выводные концы электропроводки от клемм электродвигателя. При этом концы тщательно изолируют, а на пусковые устройства вывешивают таблички с надписью «Не включать! Работают люди!»

В зависимости от типа оборудования и вида ремонта производят демонтаж всей машины (аппарата) или только отдельных групп сборочных единиц, или отдельных сборочных единиц. Демонтированную машину отправляют на ремонт в ремонтно-механические мастерские предприятия или в центральные мастерские.

Разборка. Для повышения производительности труда при разборке следует по инструкции завода-изготовителя изучить особенности конструкции машины и наметить порядок ее разборки. В первую очередь необходимо снимать те детали и сборочные единицы, которые препятствуют дальнейшей разборке. Сложное по конструкции оборудование разбирают в следующем порядке: сначала на группы сборочных единиц; группы — на отдельные сборочные единицы, сборочные единицы — на детали.

Детали необходимо укладывать в той последовательности, в которой их снимали с машины. Во избежание травматизма, а также повреждения деталей в результате падения нельзя их класть одна на другую. Для облегчения последующей сборки крепежные детали (гайки, болты и шайбы) следует устанавливать на одну часть сборочной единицы, например фланец. Болты, а также другие детали, которые при ремонте снимать запрещается, заранее окрашивают в красный цвет.

Чистка и мойка деталей.Грубую очистку деталей от загрязнений и ржавчины после разборки машины производят с помощью деревянных лопаток, стержней, скребков. Кроме того, детали отмачивают в керосине, для чего используют две емкости: первую — для предварительного отмачивания, вторую — для окончательной промывки. Продолжительность отмачивания предварительно очищенных деталей 1-.8 ч, после чего их вытирают насухо ветошью. Детали обезжиривают в горячем растворе каустической соды или горячей воде и просушивают.

Дефектовка, сортировка и хранение деталей.После мойки детали подвергают дефектовке и составляют ведомость дефектов. Затем их сортируют (разбраковывают) на 3 группы: годные без ремонта, подлежащие восстановлению и негодные. Негодные детали направляют на склад металлолома, а годные — на временное хранение. Хранят детали на специальных, лучше деревянных, стеллажах или в шкафах-стеллажах. Тяжелые детали укладывают на нижние полки или в ячейки, а легкие — на верхние. Одинаковые детали маркируют бирками. В случае длительного хранения годные детали насухо протирают, консервируют, погружая их в расплавленную мазь, и заворачивают в пергамент.

Восстановление деталей. Восстанавливают изношенные детали в том случае, когда это технически выполнимо и экономически выгодно. В остальных случаях изношенные детали заменяют новыми, которые получают со склада.

В ремонтной практике получили распространение следующие способы восстановления деталей: наплавка металла, сварка, установка втулок, паяние, склеивание и некоторые другие. В каждом конкретном случае рациональный способ восстановления деталей выбирают, исходя из местных условий.

Комплектация.Перед сборкой машину укомплектовывают всеми необходимыми деталями. При этом особое внимание обращают на наличие мелких деталей: прокладок, шайб, шплинтов, штифтов, гаек и контргаек. Отсутствие таких деталей может привести к потерям продукта, утечке смазочного масла, преждевременному износу деталей, а также аварии отдельных сборочных единиц или машины в целом.

Сборка.Собирают детали в порядке, обратном разборке. В общем объеме ремонтных работ сборочные операции составляют 20-40%.

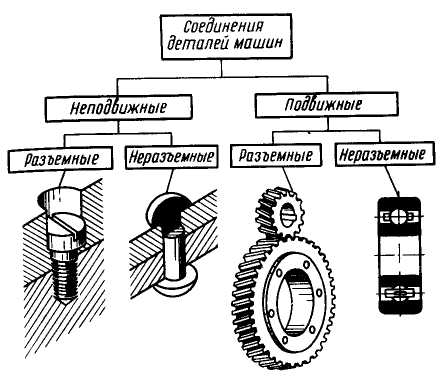

В зависимости от назначения детали и сборочные единицы при сборке машин и механизмов соединяют в определенной последовательности, в результате чего образуются подвижные и неподвижные соединения. В подвижном соединении детали и сборочные единицы перемещаются во время работы относительно друг друга, совершая заданное движение. Детали неподвижных соединений перемешаться относительно друг друга не могут. Подвижных соединений в машинах значительно больше, чем неподвижных.

Соединения бывают также неразъемные и разъемные. Неразъемное соединение — это такое соединение, для разъединения которого необходимо полное или частичное разрушение деталей, составляющих его. Для получения неподвижного неразъемного соединения применяют сварку, клепку, паяние, развальцовку, склеивание и другие способы. Подвижное неразъемное соединение образуют шарики и кольца радиальных шариковых подшипников.

Разъемным называют такое соединение, которое можно полностью разобрать, не повредив при этом соединенные и скрепляющие детали. К неподвижным разъемным соединениям относятся резьбовые, шпоночные и клиновые, а к подвижным разъемным — соединения шеек валов с подшипниками скольжения, зубьев колес зубчатых передач и пр. Классификация соединения деталей машин приведена на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Классификация соединений деталей машин

В любой машине преобладают, как правило, типовые детали, сборочные единицы и механизмы. Изучив технологию их ремонта, значительно легче освоить ремонтные операции конкретных типов оборудования как отечественного, так и зарубежного.

К типовым сборочным единицам относятся неподвижные и подвижные разъемные и неразъемные соединения (см. рис. 9.1), сальники, а также сборные станины и рамы. Типовыми механизмами являются муфты, ременные, зубчатые, червячные и цепные передачи. Детали, входящие в указанные сборочные единицы и механизмы, называются типовыми деталями машин.

Для восстановления детали необходимо знать ее размеры до и после износа, характер других дефектов (трещины, пробоины и др.), а также режимы обработки или сборочную единицу разбирают и определяют дефекты деталей в процессе их дефектовки. Затем выбирают наиболее рациональный способ их устранения, т. е. восстановления, и разрабатывают ремонтный чертеж детали.

Источник

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ

Под восстановлением деталей газотермическим напылением понимают процесс нанесения покрытий распылением нагретого до жидкого или вязкотекучего состояния диспергированного (порошкообразного) материала газовой струей. Перед напылением восстанавливаемая поверхность подготавливается. Частицы распыленного металла достигают поверхности в пластическом состоянии, имея большую скорость полета.

При контакте с поверхностью детали они деформируются и, внедряясь в ее неровности, образуют покрытие. Сцепление покрытия с поверхностью детали носит в основном механический характер и только в отдельных локальных точках можно наблюдать мостики сварки.

Технологический процесс восстановления:

1. Обезжиривание и мойка детали (щелочными растворами и горячей водой).

2. Предварительная механическая обработка детали (с целью получения правильной геометрической формы детали).

3. Газопламенное напыление.

4. Выдержка детали в масле (1.5-2 часа).

5. Механическая обработка шлифовальными кругами.

Восстановление деталей газотермическими покрытиями имеет ряд неоспоримых преимуществ:

- Незначительный нагрев (до 200 °С ) детали;

- Высокая производительность процессов;

- Возможность регулирования в широком диапазоне (0,1 — 10 мм) толщины наносимого покрытия;

- Простота технологического процесса и оборудования;

- Широкий диапазон материалов, используемых для получения покрытий с заданными свойствами.

Рассмотренный способ позволяет не только придавать восстанавливаемым деталям требуемую форму и размеры, но и изменять в широких пределах поверхностные свойства металлопокрытий. В результате многие детали из дорогостоящих и дефицитных металлов и сплавов можно при ремонте заменить деталями более дешевых материален. Напыление на рабочие поверхности специальных сплавов с необходимыми физико-механическими свойствами обеспечивает более низкую себестоимость восстановления деталей, а показатели их надежности и долговечности не уступают соответствующим показателям деталей, изготовленных целиком из дорогостоящего металла. Этим объясняется широкое применение газотермических методов напыления не только при ремонте, но и при изготовлении новых деталей. Но не все детали подлежат восстановлению.

Восстановление геометрии – восстановление рабочих поверхностей штока, ремонт плунжера, ремонт вала, восстановление втулок, ремонт рабочих колес. Если деталь не изношена до дыр, возможно нарастить те миллиметры, которых не хватает для ее нормальной работы. Механическая и суперфинишная обработка позволяют вернуть детали первоначальный вид, неотличимый от того, в котором она вышла от производителя.

Восстановление посадочных мест – эта точка наиболее подвержена износу и здесь нельзя рисковать. Ведь от посадки зависит не только точность, но и сама работа оборудования. Высокая прочность и адгезия металлов, позволяет говорить о повышении ресурса напыленных посадочных мест, а не просто о его восстановлении.

Остановка коррозии и восстановление коррозионного износа – восстановить износ внутренних поверхностей тонких трубок или изделий сложной формы невозможно. Но наружные и боковые поверхности изделий вполне поддаются обработке. Коррозионные язвы счищаются пескоструйной или дробеструйной обработкой, затем на поверхность наносится нержавеющий металл, близкий по электрохимическим характеристикам к материалу детали, что предупреждает появление подпленочной коррозии. В особо агрессивных средах применяются двухслойные покрытия. При необходимости подбирается материал, защищающий и от коррозии, и от эрозионного износа.

Восстановление баббитовых подшипников – газопламенное напыление позволяет не терять время, деньги и ресурсы на выплавлении баббитового слоя и повторной его заливке.

Реновация, ремонтное восстановление деталей машин – актуальнейшая задача, позволяющая существенно сократить ремонтные бюджеты предприятий, повысить их экономическую эффективность.

Изобрёл данный метод нанесения покрытий Макс Ульрих Шооп. Распыляя свинец с помощью стационарной тигельной установки он получал покрытия на различных материалах. Стоит отметить, что в отличие от современных методов, где для переноса используются в основном газы, первая установка Шоопа переносила жидкий свинец с помощью водяного пара. На основе его технологии в Цюрихе в 1909 году был открыт завод по металлизации. В 1913 году Ульрих Шооп усовершенствовал и запатентовал конструкцию газопламенного распылителя, где материал для распыления подавался в пламя газовой горелки в виде проволоки. В 1918 году он с сотрудниками разработал электродуговой распылитель, позволяющий эффективно наносить покрытия из металла. Благодаря значимому вкладу в начальное развитие технологий, методы нанесения газотермических покрытий путём распыления стали называть шоопированием, по имени изобретателя технологии. В 1921 году Ульрих Шооп запатентовал технологию металлопорошкового газопламенного распыления.

Для получения заданных параметров покрытий разработан электродуговой металлизатор, имеющий в своем составе механизм подачи проволоки, распылительную головку, пульт управления. Металлизатор имеет повышенную электрическую мощность. Эта мощность необходима для создания энергоемкой двухфазной (воздух – частицы напыляемого материала) струи.

Такая струя должна обладать определенным запасом энергии, т.к. KB дизельных двигателей имеют значительные габариты и минимальная дистанция напыления составляет 150 мм. На таком расстоянии от металлизатора напыляемые частицы должны сохранить свои скорость и температуру, поскольку их пластичность на поверхности детали зависит от начальной скорости, температуры и условий теплообмена в струе. Поэтому, металлизационная струя должна иметь высокие скорость и температуру и быть высококонцентрированной. Это обеспечивает распылительная головка. Были апробированы различные варианты создания металлизационных струй с высокими температурно-кинетическими параметрами, в т.ч. и применением сгорания пропана в специальной камере. В результате работ и газодинамических расчетов была создана распылительная головка, обеспечивающая высококонцентрированную сверхзвуковую металлизационную струю с полууглом расширения 4,5 – 6,0° и с применением только сжатого воздуха.

В качестве напыляемого материала использовалась порошковая проволока, имеющая в своем составе не менее 0,8% С, а также ряд легирующих элементов (Аl, Мп и др.). Проволока изготавливается на Череповецком сталепрокатном заводе. Использование порошковых проволок позволяет в широких пределах регулировать химический и фазовый состав покрытий и, следовательно, эксплуатационные свойства покрытий.

Адгезия покрытия с увеличением скорости истечения воздуха, следовательно, и скорости истечения металлизационной струи, повышается, а пористость снижается. При истечении воздуха с дозвуковой скоростью размер расплавленных частиц в среднем составляет 200 мкм. С увеличением скорости истечения воздуха до 2 М размер расплавленных частиц на 90% находится в пределе 30.80 мкм. Однако такое уменьшение размера расплавленных частиц напыляемого материала ведет к более интенсивному выгоранию из них легирующих элементов и, в первую очередь, углерода, что и вызывает повышенную твердость покрытий при дозвуковых скоростях истечения воздуха.

Содержание остальных легирующих элементов проволоки при увеличении скорости истечения воздуха из металлизатора и силы тока дугового разряда изменяется в меньшей степени.

Микроструктура покрытия претерпевает значительные изменения при увеличении скорости полета частиц. При дозвуковых скоростях истечения воздуха микроструктура покрытия крупнозернистая, с большим количеством пор. Отмечены частицы сферической формы, которые напор воздуха не разбил на более мелкие, и которые из-за низкой скорости полета, успели остыть до их столкновения с напыляемой поверхностью. Большинство частиц вытянутой, деформированной формы. По мере увеличения скорости истечения воздуха, покрытия имеют все более тонкую микроструктуру. Количество пор уменьшилось. Глобулярных частиц нет. Все частицы подверглись значительной пластической деформации. По всей толщине покрытия имеют равномерную структуру, что говорит о стабильности процесса. Переходная зона плотная. Отмечаются тонкие окисные пленки.

На заключительной стадии отрабатывались и уточнялись технологические параметры процесса, конструкция защитной оснастки, приспособлений и инструмента на конкретных коленчатых валах.

Источник