- Мало-Сазанский затон

- Мало-Сазанский затон

- Проект затона для зимнего отстоя судов. Вариант безопасного отстоя с отводом русла р. Мокуя выше по течению

- Проектирование затона для зимнего отстоя судов по заданию Алданского района водных путей и судоходства на месте существующего затона. Увеличение дамбы, ограждающей затон, его гидравлический режим. Расчет глубины и площади акватории. Отвод русла р. Мокуя.

- Зимний отстой судов

Мало-Сазанский затон

(Взято со страницы Евгения Владимировича Паршина: http://www.proza.ru/2016/04/10/344)

(Впервые было опубликовано в газете «Свободненский вестник» за 23 февраля 1995, С. 3)

МАЛО-САЗАНСКИЙ ЗАТОН

является в районе особым историческим местом – здесь около четверти века базировались военные корабли Амурской флотилии и около десяти лет суда амурского речного флота.

Село Малая Сазанка (Свободненский район Амурской области) на протяжении 1930-60-х годов имела самое непосредственное отношение к речному флоту и военно-морскому флоту. Это село хранит память о многих событиях и является по-настоящему историческими.

И все благодаря речной акватории (протоке) у села, которая 30 с лишним лет использовалась для речного затона, для военной базы Амурской флотилии.

Затон, напомню, — это естественное (или искусственное) водное пространство, приспособленное для зимнего отстоя и ремонта судов. Мало-Сазанский затон был лучшим местом на данном участке реки Зеи между Свободным и Благовещенском. Важно было еще то, что суда здесь «обсыхали», что удобно было для ремонта.

По ряду сведений Мало-Сазанский затон принял первые суда после 1929 года. Именно в этом году было организовано госпредприятие — Суражевская пристань (ныне речной порт) и появилась необходимость приписанные к ней суда (а также другие, ходившие по Зее) ставить в защищенное от ледоходов место на зимний отстой и ремонт.

Мало-Сазанский затон пробыл в качестве «гражданского» недолго. В 1934 году затон быт занят под базу кораблей одной из бригад военной Амурской речной флотилии. В середине мая 1934 года сюда пришла группа кораблей флотилии из Хабаровска. Командовал флотилией в тот период И.Н.Кадацкий-Руднев.

Суда пристани Суражевка зимовали в Мало-Сазанском затоне последнюю зиму с 1933 на 1934-й год. Затем начали уже зимовать в затоне Суражевской судоверфи, организованной накануне в 1932-ом году.

Бригада кораблей Краснознаменной Амурской речной флотилии (КАФ) находилась в Малой Сазанке 22 года, с 1934 пол 1956 годы. Здесь были канонерские лодки, мониторы, минные катера, бронекатера, тральщики, катера-тральщики…

Многие корабли из этой бригады (Зейско-Буреинской) принимали участие в советско-японской войне в августе-сентябре 1945 года. В этот период бригадой командовал капитан 1-ого ранга Максим Воронков, получивший звание Героя в эту войну. Он, кстати, в 1944-1945 годах был даже членом бюро Свободненского районного комитета партии.

В Малой Сазанке есть братская могила погибших моряков в июле 1937 года от арт.огня японцев на реке Амур.

В период нахождения здесь бригады КАФ в Малой Сазанке побывали за эти годы все командующие Краснознаменной Амурской флотилии. Малая Сазанка видела многих прославленных затем адмиралов, в числе которых были такие имена, как А.Г.Головко, Ф.С.Октябрьский, Н.В.Антонов и другие.

В 1956 году флот КАФ ушел из Малой Сазанки, и база военной флотилии была снова передана под затон свободненским речникам. Самое последнее судно КАФ ушло в Хабаровск из Малой Сазанки весной 1957 года. Это был пароход «РТБ-24», которым командовал капитан Федор Яковлевич Драненко.

С 1956 по 1963 год здесь снова был затон для гражданских судов. Последний год, зиму 1962-63 годов, здесь зимовали уже только крупные суда – пароходы.

С осени 1963 года начали зимовать уже в Суражевке, в затоне, который был специально подготовлен для этого (отсыпана дамба).

В период зимнего отстоя 1956-63 годов экипажи судов ездили из города в Малую Сазанку (на грузовом автомобиле, автобусе), некоторые жили непосредственно в селе, в том числе, в общежитии. К весне в затоне работало до 150 человек. Работали там и местные, малосазанские.

В затоне было немало построек (часть осталась от военных моряков). Было 2-х этажное общежитие (со столовой и магазином), мастерские, котельная, небольшие строения, где размещались капитанская, пожарная, малярка. Были здесь и кладовые (склады) с запасом инструмента и материалов для ремонта судов.

Долгое время главным руководителем затона (начальником цеха) был П.Г.Горжей, а также Е.А.Холостов. Караванными капитанами затона были С.М.Шах (первый), Т.А.Афанасьев.

После того, как затон прекратил свое существование, строения в нем какие продали, какие достались местному колхозу, какие пошли на слом. Сейчас уже практически ничего не осталось.

Наверно было бы правильно установить к 50-летию Победы в Малой Сазанке специальный Памятный знак с такой надписью: «Здесь с 1934 по 1956 годы находилась база речных кораблей Краснознаменной Амурской военной флотилии, корабли которой принимали участие в советско-японской войне 1945 года». Ведь место это в Малой Сазанке – историческое.

Владимир Паршин, ветеран Свободненского речного порта.

Источник

Мало-Сазанский затон

Материал Владимира Паршина,ветерана Свободненского речного порта

Публикация: Паршин В. Мало-Сазанский затон // Свободненский вестник. 23 февраля 1995, С. 3

К 300-летию российского флота

МАЛО-САЗАНСКИЙ ЗАТОН

является в районе особым историческим местом – здесь около четверти века базировались военные корабли Амурской флотилии и около десяти лет суда амурского речного флота.

Село Малая Сазанка (Свободненский район Амурской области) на протяжении 1930-60-х годов имела самое непосредственное отношение к речному флоту и военно-морскому флоту. Это село хранит память о многих событиях и является по-настоящему историческими.

И все благодаря речной акватории (протоке) у села, которая 30 с лишним лет использовалась для речного затона, для военной базы Амурской флотилии

Затон, напомню, — это естественное (или искусственное) водное пространство, приспособленное для зимнего отстоя и ремонта судов. Мало-Сазанский затон был лучшим местом на данном участке реки Зеи между Свободным и Благовещенском. Важно было еще то, что суда здесь «обсыхали», что удобно было для ремонта.

По ряду сведений Мало-Сазанский затон принял первые суда после 1929 года. Именно в этом году было организовано госпредприятие — Суражевская пристань (ныне речной порт) и появилась необходимость приписанные к ней суда (а также другие, ходившие по Зее) ставить в защищенное от ледоходов место на зимний отстой и ремонт.

Мало-Сазанский затон пробыл в качестве «гражданского» недолго. В 1934 году затон быт занят под базу кораблей одной из бригад военной Амурской речной флотилии. В середине мая 1934 года сюда пришла группа кораблей флотилии из Хабаровска. Командовал флотилией в тот период И.Н.Кадацкий-Руднев.

Суда пристани Суражевка зимовали в Мало-Сазанском затоне последнюю зиму с 1933 на 1934-й год. Затем начали уже зимовать в затоне Суражевской судоверфи, организованной накануне в 1932-ом году.

Бригада кораблей Краснознаменной Амурской речной флотилии (КАФ) находилась в Малой Сазанке 22 года, с 1934 пол 1956 годы. Здесь были канонерские лодки, мониторы, минные катера, бронекатера, тральщики, катера-тральщики…

Многие корабли из этой бригады (Зейско-Буреинской) принимали участие в советско-японской войне в августе-сентябре 1945 года. В этот период бригадой командовал капитан 1-ого ранга Максим Воронков, получивший звание Героя в эту войну. Он, кстати, в 1944-1945 годах был даже членом бюро Свободненского районного комитета партии.

В Малой Сазанке есть братская могила погибших моряков в июле 1937 года от арт.огня японцев на реке Амур.

В период нахождения здесь бригады КАФ в Малой Сазанке побывали за эти годы все командующие Краснознаменной Амурской флотилии. Малая Сазанка видела многих прославленных затем адмиралов, в числе которых были такие имена, как А.Г.Головко, Ф.С.Октябрьский, Н.В.Антонов и другие.

В 1956 году флот КАФ ушел из Малой Сазанки, и база военной флотилии была снова передана под затон свободненским речникам. Самое последнее судно КАФ ушло в Хабаровск из Малой Сазанки весной 1957 года. Это был пароход «РТБ-24», которым командовал капитан Федор Яковлевич Драненко.

С 1956 по 1963 год здесь снова был затон для гражданских судов. Последний год, зиму 1962-63 годов, здесь зимовали уже только крупные суда – пароходы.

С осени 1963 года начали зимовать уже в Суражевке, в затоне, который был специально подготовлен для этого (отсыпана дамба).

В период зимнего отстоя 1956-63 годов экипажи судов ездили из города в Малую Сазанку (на грузовом автомобиле, автобусе), некоторые жили непосредственно в селе, в том числе, в общежитии. К весне в затоне работало до 150 человек. Работали там и местные, малосазанские.

В затоне было немало построек (часть осталась от военных моряков). Было 2-х этажное общежитие (со столовой и магазином), мастерские, котельная, небольшие строения, где размещались капитанская, пожарная, малярка. Были здесь и кладовые (склады) с запасом инструмента и материалов для ремонта судов.

Долгое время главным руководителем затона (начальником цеха) был П.Г.Горжей, а также Е.А.Холостов. Караванными капитанами затона были С.М.Шах (первый), Т.А.Афанасьев.

После того, как затон прекратил свое существование, строения в нем какие продали, какие достались местному колхозу, какие пошли на слом. Сейчас уже практически ничего не осталось.

Наверно было бы правильно установить к 50-летию Победы в Малой Сазанке специальный Памятный знак с такой надписью: «Здесь с 1934 по 1956 годы находилась база речных кораблей Краснознаменной Амурской военной флотилии, корабли которой принимали участие в советско-японской войне 1945 года». Ведь место это в Малой Сазанке – историческое.

Владимир Паршин,

ветеран Свободненского речного порта.

(Паршин В. Мало-Сазанский затон // Свободненский вестник. 23 февраля 1995, С. 3)

Источник

Проект затона для зимнего отстоя судов. Вариант безопасного отстоя с отводом русла р. Мокуя выше по течению

Проектирование затона для зимнего отстоя судов по заданию Алданского района водных путей и судоходства на месте существующего затона. Увеличение дамбы, ограждающей затон, его гидравлический режим. Расчет глубины и площади акватории. Отвод русла р. Мокуя.

| Рубрика | Транспорт |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 20.03.2013 |

Введение

Затон для зимнего отстоя судов проектируется по заданию Алданского района водных путей и судоходства на месте существующего затона, не обеспечивающего безопасный отстой.

Проектом рассчитывается вариант безопасного отстоя судов с отводом русла речки Мокуя выше по течению.

Действующий затон для зимнего отстоя судов Алданского района водных путей и судоходства находится в устье речки Мокуя, являющейся левобережным притоком реки Алдан и впадающей в него на 852 км. Затон ограждает дамба протяженностью 820 м. Дамба проходит по правому берегу реки Мокуя, защищая затон от весеннего ледохода реки Алдан. Весенний ледоход речки Мокуя проходит через затон. Высокие уровни реки Алдан, а также алданский ледоход, проходящий при высоких уровнях, попадают в затон через низкую пойменную часть левого берега и через русло реки Мокуя, представляя угрозу безопасности для судов стоящих в затоне.

Проектом предусматривается отвод русла реки Мокуя на 1,6 км от устья. Для этого проектируются два канала — один протяженностью 100 м на реке Мокуя для спрямления русла, другой протяженностью 300 м через пойменную часть берега соединяет реку Мокуя с рекой Алдан. Продолжением канала является прорезь, разрабатываемая на глубину 2 м.

Дамбу, ограждающую затон, планируется увеличить по длине и высоте, чтобы она защищала затон не только от весеннего ледохода, но и от высоких уровней воды реки Алдан.

затон отстой судно дамба

1. Исходные и основные данные

1.1.1 Краткая характеристика участка работ

Река Алдан является одним из главных притоков реки Лена и впадает в нее на 1455 км от мыса Быков. Площадь водосбора 729 000 кмІ, средний годовой сток в устье 5 110 мі/сек или 161 кмі.

По морфологическим признакам место расположения затона относится к среднему участку реки Алдан. До впадения реки Мая русло реки слабо разветвленное, средняя ширина его 500 — 700 м. Ложе реки устойчивое. Берега крутые, местами скалистые.

Ниже впадения реки Мая, река Алдан становится мощной рекой, долина реки сильно расширяется. Оба берега долины представляют собой обширные низины.

Климат резко-континентальный; для него характерны длительная и холодная зима, короткое и теплое лето, быстрые переходы от холодного времени года к теплому и наоборот. Абсолютный минимум температуры воздуха минус 62єС, максимум плюс 37єС.

Район затона имеет сейсмичность 6 баллов (СНиП II-7-81).

Вечная мерзлота носит островной характер. В долине реки мерзлоты нет.

1.1.2 Краткая геологическая характеристика участка работ

В районе п. Усть-Мая грунт русла — галечник разной крупности с примесью булыжника. Заполнитель — ил, песок.

Согласно СНиП IV-2-82 все грунты могут разрабатываться многочерпаковыми земснарядами без применения буро-взрывных работ.

1.1.3 Расходы и режим уровней воды

Большая часть стока реки Алдан приходится на теплую часть года, преимущественно на период весеннего половодья.

В районе п. Усть-Мая водность реки Алдан увеличивается за счет впадения правобережного притока реки Мая.

Источник

Зимний отстой судов

Подготовку судов к зимнему отстою [6] проводят в соответствии с Правилами ремонта судов. В график постановки судов на зимний отстой включают основные мероприятия: нулевого этапа и подготовки предприятия к ремонту:

– приобретение сменных и запасных деталей;

– изготовление сложных запасных частей;

– размещение заказов и приобретение оборудования, предназначенного для замены в данный момент судоремонта;

– ремонт оборудования, зданий;

– ремонт жилого фонда;

– подготовка акватории (очистка дна, обеспечение глубины).

Глубина затопления при расстановке судов на зимний отстой должна быть не менее следующей:

, , | (16) |

где Т – осадка судна; ∆Т – возможные изменения осадки при ремонте; t – толщина ледовой чаши под днищем, м; h – максимальное снижение уровня воды за период отстоя; Dh – запас воды под днищем (с учётом ледовой чаши).

Предприятие заранее устанавливает, какие из судов будут размещены на слипах (суда с наибольшим объемом ремонта по подводной части) и какие суда будут слиповаться в осенне-весенний период.

План расстановки судов на зимний период на слипах и акватории составляют на основании программы зимнего ремонта. План расстановки флота строится с учетом генерального плана предприятия.

Суда с большим объемом ремонта и демонтажно-монтажных работ устанавливают вблизи крановой техники. Плавучие мастерские, лесопилки, доки ставят отдельно от других судов на расстоянии не менее 50 м.

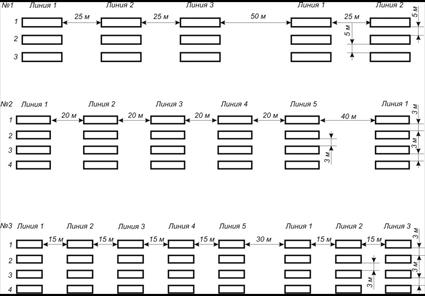

На акватории затона суда располагаются линиями или счалами (рис. 4.1). Число судов в линии и расстояние между ними (противопожарные разрывы) зависят от типа судов. Несколько линий образуют группу судов, расстояние между судами двух соседних групп должно быть вдвое больше чем внутри каждой группы.

Нефтеналивные суда устанавливаются в специализированных затонах. Противопожарные разрывы для судов I и II класса – ³30 м, для III и IV – ³20м, а между группами судов – не менее 60 и 30 м.

|

Рис. 4.1. № 1, № 2, № 3 – варианты расстановки судов различных

типов на акватории

Зимний ремонт судов на плаву связан с очень большими трудностями:

– ремонт при наличии льда;

– трудность транспортировки материалов;

– сложность обеспечения объектов ремонта энергией, газами …

– ограничение возможности использования средств механизации.

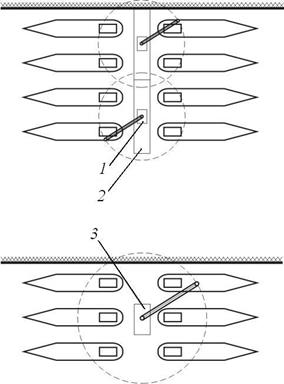

По этой причине расширяют возможность использования механизированных пирсов (рис. 4.2).

|

Рис. 4.2. Механизированные пирсы для зимнего ремонта судов:

1 – автокран; 2 – баржи-площадки; 3 – плавкран

Источник