Завод по ремонту танков

|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |

| 61 БРОНЕТАНКОВЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 61 ARMORED REPAIR PLANT 20.05.2015 На известном 61-м бронетанковом ремонтном заводе в Стрельне 5 августа 2016 года отмечали 75-летие образования предприятия. На обычно закрытом от посторонних глаз заводе сотни гостей могли ознакомится с деятельностью и продукцией предприятия, разрешили даже делать видеосъёмку и фотографировать. Завесу секретности на заводе сегодня приоткрыли всего на четыре часа. Этого хватило чтобы принять больше тысячи гостей. Закончилось мероприятие 75-летие образования предприятия на известном 61-м бронетанковом ремонтном заводе в Стрельне демонстрацией ходовых качеств прославленного среднего танка Т-34 выпуска 1943 года – ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и достаточно современного основного танка Т-72А, который является представителем типоряда танков Т-72 – одного из символов противостояния Варшавского договора и НАТО в годы «холодной» войны. В день завода посвященного 75-лению 61-го бронетанкового ремонтного завода в Стрельне был открыт музей боевой и трудовой славы 61-го бронетанкового ремонтного завода. ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА 61 БРОНЕТАНКОВЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД Завод сформирован в 1941 году на базе мастерской Ленинградских бронетанковых курсов усовершенствования командного состава, на производственных мощностях 381 авиационного завода, распологавшегося в г. Ленинграде по ул. Глухозерская, д. 16. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1975 года за заслуги в деле обеспечения боевых действий Советской Армии в годы Великой Отечественной войны и успехи в выполнении производственных заданий завод был награжден Орденом Красной Звезды за номером 3754067. Руководили предприятием на протяжении всей истории завода многие заслуженные достойные люди. Первым начальником завода с 5 августа 1941 года был ХОПРОВ Александр Степанович. В настоящее время завод возглавляет Управляющий директор ЧЕПУРНОВ Роман Владимирович. С 6 мая 2009 года завод носит название открытое акционерное общество «61 бронетанковый ремонтный завод». 5 августа 2011 года завод отметил 70-летний юбилей и своей продукцией продолжает вносить посильный вклад в дело укрепления обороноспособности России. Источник 103 Бронетанковый ремонтный завод (103 БТРЗ)103-й Бронетанковый ремонтный завод — одно из крупнейших оборонных предприятий Сибири и Дальнего Востока. «103 БТРЗ» способен удовлетворить потребности в ремонте трех самых крупных военных округов нашей страны — Сибирского, Приволжско-Уральского и Дальневосточного. Продукцией завода является не только боевая техника, но и специальная гражданская техника. БТРЗ, начав с ремонта танка Т-34, от года к году осваивал всё новые технологии, следуя в ногу с военными достижениями советской военной промышленности. Как только на вооружение армии поступала новая бронетехника, завод реконструировался и оснащался оборудованием для её ремонта. С начала работы БТРЗ с его конвейеров сошло более тысячи машин, среди которых были не только танки разных модификаций, но и боевые машины пехоты, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, минные тральщики, универсальные тягачи и другие.

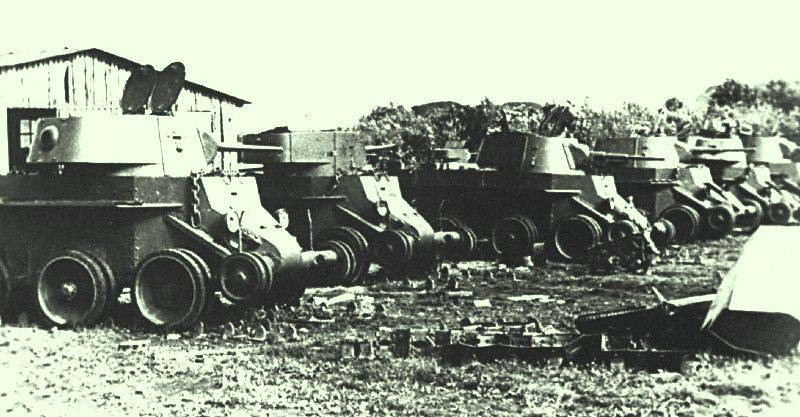

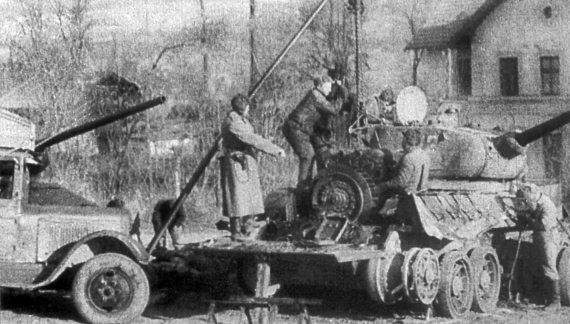

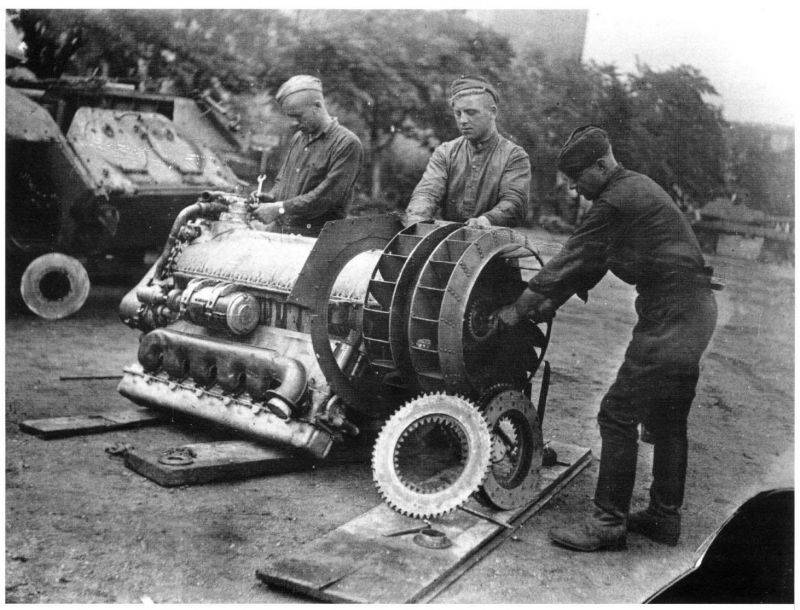

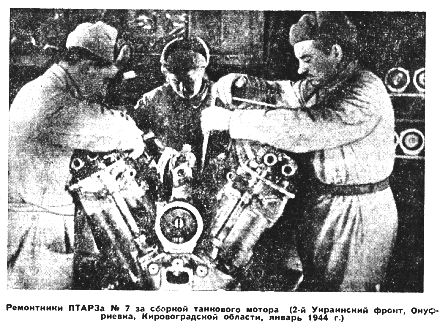

АО «810 авиационный ремонтный завод» (АРЗ 810) осуществляет ремонт и техническое обслуживание всех модификаций военных и гражданских вертолетов типа Ми-8/17, боевых ударных вертолетов Ми-24, а также главных редукторов ВР-14 и ВР-24. Черновский РМЗ, единственное в регионе, современное ремонтное предприятие, способное выполнить заказы любой сложности. За многолетний стаж предприятие приобрело большой опыт работы по ремонтам многих видов горной техники, а также сотрудничает с разными заводами изготовителями горной техники. Предприятие активно поддерживает курс по импортозамещению, производя рабочее оборудование и запасные части к иностранной технике. Компания “Чита-Базальт” — профессионалы в сфере изготовления металлоконструкций, имеющие пятнадцатилетний опыт работы. С 2012 года на заводе изготавливают металлические двери различного назначения (входные, тамбурные, противопожарные). Кроме дверей на предприятии выполняют заказы на изготовление решёток, ворот, калиток, оград, козыроков, беседок и разнообразных кованых изделий. Забайкальский завод светодиодных изделий специализируется на производстве, проектировании, реализации и монтаже всех видов светодиодного освещения (торгово-офисного, уличного, промышленного, ЖКХ, рекламного, фасадного, бытового и др.). Также предприятие выпускает специальную линейку для общеобразовательных учреждений: дошкольных, школьных и иных образовательных. Завод котельного оборудования «Каскад» — это предприятие по изготовлению и монтажу котельного оборудования, а также изготовлению металлоконструкций любой сложности. В настоящее время на предприятии налажен выпуск 25 моделей водогрейных котлов, освоен выпуск газоочистного оборудования, осуществляется ремонт и модернизация котельного оборудования сторонних производителей. Источник Список советских танковых заводов — List of Soviet tank factoriesЭто список бывших советских танковых заводов . Сегодня большинство из них находится в Российской Федерации , а на Украине находится только завод Малышева . В этот список входят заводы по производству тяжелой стали, где происходило основное производство и сборка средней и тяжелой бронетехники, начатые сначала в конце 1920-х годов в качестве предпосылки для разработки доктрины Красной Армии, которая требовала создания крупных танковых войск. В нем не перечислены соответствующие предприятия, которые производили для них компоненты, многие предприятия легкой автомобильной промышленности, которые производили легкие гусеничные автомобили и бронированные автомобили, а также заводы по ремонту и капитальному ремонту бронетранспортеров. Отслеживать танковые заводы бывает сложно. Многие из них были основаны на досоветских имперских российских судостроительных или локомотивных заводах и, возможно, меняли названия более одного раза. Большинство было эвакуировано и сосредоточено на Урале осенью 1941 года, вскоре после катастрофического немецкого вторжения 22 июня. После Второй мировой войны некоторые остались на новом месте, другие были перемещены обратно или восстановлены на других заводах. Большинство из них были также известны по номерам, а также по почетным именам. Английский перевод названий фабрик также может сбивать с толку. В различных источниках русское «завод» переводится как «завод», «завод», «завод» или просто транслитерируется как « завод ». Источник Заводы на колёсах. Ноу-хау Красной АрмииРемонт танков во время Великой Отечественной войны имел огромное значение. Достаточно сказать, что за годы войны было выполнено 430 000 ремонтов танков и самоходно-артиллерийских установок (САУ). В среднем каждый выпущенный промышленностью танк и САУ прошел через руки ремонтников более четырех раз! В танковых армиях, например, каждый танк (САУ) выходил из строя два-три раза и столько же раз усилиями ремонтников возвращался в боевой строй. Основную роль в ремонте танков сыграли войсковые подвижные ремонтные средства. Их удельный вес в общем объеме ремонта бронетанковой техники составил 82,6%. Восстановленные танки и САУ являлись главным источником восполнения потерь танковых частей. Столь высоких результатов ремонтникам удалось добиться благодаря широкому внедрению в практику агрегатного метода ремонта боевых машин в полевых условиях. В предвоенные годы советское правительство развернуло большую работу по укреплению армии, в том числе по дальнейшему развитию бронетанковых войск, созданию и производству новых конструкций танков, совершенствованию инженерно-танковой службы, подготовке командных и инженерно-технических кадров. Однако к моменту начала войны эта огромная работа не была завершена. Теоретические основы организации и технологии ремонта танков в полевых условиях перед Великой Отечественной войной были разработаны недостаточно, ремонтные средства, особенно подвижные, развиты слабо, ощущался острый недостаток в оборотном фонде моторов и агрегатов и запасных частях для их ремонта. К ремонту новых в то время танков Т-34 и КВ ремонтные средства еще не были готовы. Очень слабо были развиты эвакуационные средства. Все это отрицательно сказалось на боеспособности бронетанковых войск. На 15 июня 1941 года 29% танков старых типов (БТ и Т-26) нуждались, например, в капитальном ремонте и 44% — в среднем. Войсковые ремонтные части с началом боевых действий не справлялись даже с текущим ремонтом танков. В результате принятия срочных мер во втором полугодии 1941 года было сформировано 48 подвижных ремонтных баз (прб) для среднего ремонта техники на поле боя. К 1 января 1943 года в войсках уже действовало 108 прб, 23 отдельных ремонтно-восстановительных батальона (орвб) и 19 армейских ремонтно-восстановительных батальонов (арвб). Для эвакуации поврежденной бронетанковой техники с поля боя сформировано 56 эвакорот. Формирование ремонтных средств продолжалось и дальше. Выход танков из ремонта непрерывно возрастал. Однако увеличение ремонтных частей типа прб и рвб не решало основной задачи — их техническая оснащенность была такова, что они не могли производить капитальный ремонт танковых агрегатов, да и не были предназначены для этой цели. Из-за острого недостатка запасных танковых агрегатов, особенно двигателей, ремонтники, несмотря на огромные усилия, не могли справиться с ремонтом танков на поле боя. Заводы промышленности и стационарные ремонтные заводы, находящиеся в глубоком тылу, могли обеспечить агрегатами лишь собственное производство танков и их ремонт. Оборотных же агрегатов выпускалось очень мало. Кроме того, доставка агрегатов из глубокого тыла сопровождалась большими трудностями или исключалась вовсе в связи с перегрузкой транспорта. В наступательных операциях подбитые и изношенные танки, ввиду нехватки запасных агрегатов, длительное время простаивали на поле боя. При отправке же их на ремонт в глубокий тыл возникало много осложнений с эвакуацией и перевозкой. В результате до возврата танков в строй проходили долгие месяцы. В 1943 году проблемы ремонта танков приобрели особую остроту. Это было связано с формированием танковых армий и началом крупных наступательных операций советских войск. Существовавшие в то время войсковые ремонтные средства, несмотря на их значительную численность, не справлялись с задачами в наступательных операциях, не обеспечивали необходимой живучести танковых войск в сложных погодных условиях. Об этом красноречиво говорят такие факты: 2-я танковая армия Центрального фронта, совершая 12-19 февраля 1943 года марш из района Ефремова в район Фатежа (200 км), в условиях сильных снежных заносов и бездорожья, оставила на маршрутах по техническим причинам 226 танков из 408; в четырех танковых корпусах Юго-Западного фронта к началу контрнаступления немецко-фашистских армий «Юг» (19 февраля 1943 г.) оставалось в строю всего лишь 20 танков, а все безмоторесурсные танки были закопаны и превращены в неподвижные огневые точки. Многие танки, вышедшие в боях из строя, не могли быть восстановлены из-за отсутствия оборотного фонда танковых агрегатов, в первую очередь двигателей. Положение складывалось так, что каждый двигатель для фронта был равнозначен танку. В числе немногих ремонтных частей Советской Армии 1-я стационарная бронетанковая ремонтная мастерская (сбтрм) Северо-Западного фронта освоила к началу 1943 года капитальный ремонт танковых дизелей в Вышнем Волочке. Ремонтники использовали передовой опыт промышленности, а также все лучшее, что было в технологии ремонта на Московском центральном военном ремонтном заводе. Ремонт танковых дизелей в 1 сбтрм был налажен в свое время по указанию командующего бронетанковыми и механизированными войсками фронта генерала Б.Г. Вершинина. В конце февраля 1943 года начальник 1 сбтрм инженер-майор П.П. Пономарев, будучи в Москве, встретился в приемной Главного бронетанкового управления (ГБТУ) с командиром 4-го гвардейского Кантемировского танкового корпуса генералом П.П. Полубояровым. Генерал рассказал о тяжелом положении с ремонтом техники в войсках, высказался за коренное улучшение организации ремонта танков на поле боя. Этот же вопрос давно волновал и ремонтников. Несколько дней спустя П.П. Пономарев подал докладную записку начальнику ГБТУ генералу Б. Г. Вершинину с предложением о формировании качественно новых ремонтных частей — подвижных танко-агрегатных ремонтных заводов (ПТАРЗов). Генерал одобрил эту идею. Вскоре в 1 сбтрм создается небольшой коллектив по разработке организационно-технологического проекта такого завода в составе П. Пономарева, С. Липатова, В. Коломийца и Д. Зверко. Позднее в работу включился буквально весь коллектив мастерской. Основная идея состояла в том, чтобы подвижной завод свободно мог обходиться без стационарных производственных помещений и энергоустановок. ПТАРЗ должен был действовать в любых условиях, передвигаясь вслед за войсками. При организации подвижных заводов в трудное военное время необходимо было решить многие сложные инженерно-технические задачи. Авторство этой группы офицеров 1 сбтрм по разработке ПТАРЗов было узаконено приказом командующего артиллерией Красной Армии № 47 от 20 июля 1944 года. Так, например, чтобы создать стройную систему капитального ремонта танковых агрегатов в полевых условиях с сохранением постоянного технологического процесса, как это практиковалось на заводах промышленности, где строго регламентированы все операции, нужны были новые легкие, теплые, разбираемые производственные помещения с грузоподъемными средствами для квалифицированного поточного ремонта танковых двигателей и агрегатов трансмиссии. Предстояло разместить на шасси высоко проходимых автомашин и прицепов большое количество разнообразных мастерских, со станочным и другим оборудованием, испытательные станции, лаборатории, энергетические установки, предусмотреть изготовление быстро собираемых и легко транспортируемых коммуникаций (водопровод, паропровод, электрокабели). Создание ПТАРЗов тогда было делом новым, и далеко не все специалисты сразу поддерживали его, опасаясь, что на подвижных заводах не удастся обеспечить высокое качество капитального ремонта такой сложной техники, как танковые дизели типа В-2. Кроме того, некоторых связывал подготавливаемый в то время проект решения о централизованном ремонте танковых дизелей на Центральном военном мотороремонтном заводе в Москве. В нем предлагалось коренным образом реконструировать это предприятие с целью резкого увеличения его мощности. Для окончательного решения вопроса начальник ГБТУ приказал инженер-майору П. П. Пономареву срочно изготовить силами мастерской основу ПТАРЗа — образец производственного помещения для демонтажно-монтажных работ (шатровую палатку с подъемно-транспортными средствами). После многочисленных творческих поисков и проработки всех возможных вариантов было выбрано круглое палаточное помещение площадью в 260 кв. м с деревянным полом, двойными брезентовыми стенками, отопительными калориферами и с комплектом подъемно-транспортных сооружений. Комплект оборудования и палатка весили всего лишь 7 т и перевозились на автомашине с прицепом. Осмотр производственного помещения с комплектом оборудования для сборки танковых дизелей, схемами всех принципиальных решений по технологии и энергетическому обеспечению ПТАРЗа состоялся в начале апреля 1943 года, на Центральном военном мотороремонтном заводе в Москве. Большинство из присутствующих высоких лиц одобрило предлагаемое принципиальное решение, возражающие против ПТАРЗов получили исчерпывающие разъяснения. 19 апреля 1943 года было принято постановление ГКО о формировании двух ПТАРЗов — №№7 и 8. Первый в истории подвижной танко-агрегатный ремонтный завод — ПТАРЗ №7 (начальник инженер-майор П.П. Пономарев) был спроектирован, построен и сформирован за 3,5 месяца, что было настоящим трудовым подвигом личного состава I сбтрм, который в эпоху «эффективных менеджеров» навряд ли можно повторить. По приказанию народного комиссара обороны от 28 августа 1943 года ПТАРЗ №7 в начале сентября выводится в распоряжение Ставки ВГК для обеспечения боевых действий Степного и Воронежского фронтов. Придавая большое значение сохранности первого подвижного завода, верховный главнокомандующий И.В. Сталин лично дал указание эшелоны с ПТАРЗом №7 на всем пути следования сопровождать под прикрытием истребительной авиации. В короткие сроки был создан и направлен на Южный фронт ПТАРЗ №8 (начальник инженер-майор В.Г. Иовенко, в дальнейшем — инженер-полковник Н.И. Васильев). Большую помощь в проектировании первого ПТАРЗа оказала бригада Центрального военпроекта во главе с архитектором К.А. Фоминым, а в формировании заводов — генералы и офицеры Центральных управлений и заводы промышленности. Действия первых двух подвижных танко-агрегатных ремонтных заводов на фронтах оказались весьма успешными. За короткое время они обеспечили капитально отремонтированными двигателями, агрегатами и приборами танковые войска Степного, Воронежского и Южного фронтов, а также помогли частям быстро освоить ремонт танков агрегатным методом. Государственный Комитет Обороны сразу же оценил преимущества ПТАРЗов. И уже 13 сентября 1943 года было вынесено новое решение ГКО, о формировании пяти заводов, а в 1944 году еще двух. В результате этих мероприятий в 1944 году 9 фронтов — 1, 2 и 3-й Украинские, все Белорусские и Прибалтийские — имели свои ПТАРЗы. По опыту ПТАРЗов в 1943-1944 года были сформированы пять подвижных танкоремонтных заводов (ПТРЗ), производивших капремонт танков на фронтах. ПТРЗ использовали дизельные моторы, ремонтируемые ПТАРЗами. Это придавало общую стройность агрегатной системе капитального ремонта. Основу ПТАРЗа составляли четыре производственных отдела. Первый предназначался для ремонта танковых двигателей, второй — для ремонта агрегатов трансмиссии, электрооборудования, различных узлов и приборов, третий — для изготовления и восстановления изношенных деталей. Четвертый отдел являлся филиалом завода, базировался на промышленных предприятиях в освобожденных городах и периодически передислоцировался за ПТАРЗом железнодорожным транспортом. Он восстанавливал наиболее сложные детали, производил литье и сложные поковки. На ПТАРЗе № 7 к концу 1944 года, для четвертого отдела был построен мощный ремонтный поезд, в котором только для размещения производственных цехов, лабораторий и энергетических установок было задействовано 50 специально переоборудованных 4-осных вагонов. Кроме производственных отделов, в штате ПТАРЗа имелись обеспечивающие отделы — планово-производственный, технический, технического контроля, главного механика, материально-технического обеспечения, а также другие подразделения и службы. На ПТАРЗе, помимо 4-го отдела, имелось еще 600-700 единиц станочного и другого оборудования, размещаемого в специальных палатках и различных мастерских, в кузовах на автомашинах и автоприцепах. Общая их производственная площадь была равно 3000-3500 кв. м. Мощность подвижных электростанций составляла 350-450 квт. Численность личного состава ПТАРЗов по первоначальному штату составляла 656 человек (офицеров — 76, солдат и сержантов — 399, вольнонаемных рабочих — 181). Организационная структура заводов непрерывно совершенствовалась. К концу войны личный состав их увеличился до 1920 человек (офицеров — до 120, солдат и сержантов — до 1300, вольнонаемных — до 500 человек). Технологический процесс ремонта танковых агрегатов на ПТАРЗах был поточным и организован с использованием опыта танковых заводов промышленности и стационарных военных ремонтных заводов. По существу, ПТАРЗы являлись полнокровными промышленными предприятиями, но только на колесах. Взаимодействие их с войсковыми ремонтными средствами, производившими текущий и средний ремонт танков, осуществлялось так. Подбитые и изношенные танки сосредоточивались на сборных пунктах аварийных машин (СПАМах), где разворачивались ремонтно-восстановительные батальоны и подвижные танкоремонтные базы. Ремонтный фонд танковых двигателей, агрегатов трансмиссии, узлов и приборов обезличивался и отправлялся на ПТАРЗы для капитального ремонта, а вместо них заводы выдавали в обмен капитально отремонтированные. Благодаря этому рвб и птрб получали возможность ремонтировать танки агрегатным методом. Переброска агрегатов на небольшое расстояние в пределах войскового и фронтового тыла осуществлялась как транспортом войсковых ремонтных частей, так и самих ПТАРЗов. ПТАРЗы не только обеспечили ремонт танков агрегатным методом, но и способствовали коренному техническому переоснащению всех войсковых ремонтных средств — птрб, рвб и даже подвижных танко-ремонтных заводов, являясь для них базовой организацией. Они, по существу, возглавили полевую индустрию ремонта танков. Умело маневрируя и эшелонируя техническими средствами, ПТАРЗы даже при передислокациях не прерывали своей производственной деятельности. В необходимых случаях они направляли как можно ближе к линии фронта оперативные производственные группы. О высокой подвижности ПТАРЗов и их способности следовать непосредственно за войсками, ярко свидетельствует выброска на днепровский плацдарм (в район Онуфриевки осенью 1943 г.) передовой части ПТАРЗ №7. На освобожденной территории ПТАРЗы оказывали помощь советским и хозяйственным организациям в налаживании работы заводов, в организации выпуска на них продукции для фронта и народного хозяйства. За самоотверженный труд ПТАРЗ № 7 в 1944 году награжден орденом Красной Звезды. 70% личного состава завода награждено орденами и медалями. По указанию Верховного Главнокомандования работа ПТАРЗа № 7 на фронте была запечатлена в полнометражном звуковом кинофильме «Завод на фронте». Так же успешно действовали и другие ПТАРЗы. Для действий ПТАРЗов характерна большая подвижность и мобильность. Они не отрывались от передовых соединений более чем на 100-150 км, а во многих случаях работали в 10-12 км от них. Быстро (за 18-20 часов) могли свернуться и так же быстро (через 24-28 часов) развернуться и приступить к работе на новом месте. Опыт войны показал, что техническое обеспечение, и в первую очередь организация ремонта боевой техники в ходе операций, является одним из главных факторов высокой боеготовности танковых войск. С формированием подвижных заводов, было положено начало созданию научной системы ремонта танков. Восстановление боевых машин носило комплексный характер, охватывая все виды ремонта танков. Резкое сокращение сроков ремонта достигалось за счет максимального приближения войсковых ремонтных частей к районам боевых действий, хорошей технической оснащенности и достаточной мощности их ремонтных средств. Система ремонта танков, принятая в нашей армии в годы Второй мировой войны, имела решающее преимущество над германской, и главным образом потому, что с помощью ПТАРЗов был широко внедрен агрегатный метод ремонта боевых машин непосредственно на поле боя. В немецкой армии подвижных ремонтных заводов не было. Германское командование так до конца войны и не поняло, почему, несмотря на потери техники, русские танковые и механизированные соединения вскоре вновь вступали в бой. Источники: Источник |